添加桑枝木屑栽培榆黄菇的培养料配方筛选试验

张翠怡,刘 宇,宋庆港,刘新康,徐晓玲,宋 爽*

(1.百色学院农业与食品工程学院,广西 百色 533000;2.北京市农林科学院植物保护环境保护研究所/北京市食用菌工程技术研究中心,北京 100097;3.农业农村部华北都市农业重点实验室,北京 100097)

榆黄菇()又名金顶蘑、玉皇蘑,色泽金黄艳丽,味道鲜美,含有丰富的氨基酸、蛋白质、矿物质等营养成分,又有滋养补益的药用价值,深受消费者喜爱。榆黄菇袋料栽培基质常以棉籽壳、玉米芯、麸皮等为主要原料,而棉籽壳的需求量大,依赖性强,价格相对较高,在非主要产棉区还需从外地采购,增加了食用菌的生产成本。我国桑园面积广阔,每年可产生1 440万~1 760万t的桑枝副产物,其价格低廉,且农药残留低,富含纤维素、木质素、粗蛋白、多戊糖等多种营养成分,非常适用于木腐型食用菌的栽培,是一种较为理想的基质原料。广西百色市桑园面积达3.55万hm,且已开始探索桑枝食用菌生产技术。

目前,应用桑枝木屑栽培食用菌的研究已比较广泛,方志荣等利用桑枝代替玉米芯栽培秀珍菇的生物学转化率、粗蛋白等营养成分均较高。谭永忠等通过综合菌丝生长情况、鲜菇产量、经济效益等方面筛选出了以桑枝为主料栽培平菇的高效配方,生物学转化率可达147%。曲积彬等利用桑枝替代部分或全部杨木屑,发现添加21%桑枝的杏鲍菇生物学转化率提高了10.1%,产量随着替代量的增加呈现先升后降的趋势。胡桂萍等发现替代比例为15%时,香菇农艺学性状、经济效益等最佳,但桑枝替代比例过高反而导致香菇生物学转化率降低。相对而言,对桑枝替代棉籽壳栽培榆黄菇的研究相对较少,且桑枝资源利用率较低,不利于桑产业链的延长。因此,本研究以榆黄菇JZB2125017为材料,从不同桑枝替代量配方中筛选适宜榆黄菇栽培的高效配方,并探究桑枝对榆黄菇子实体营养成分的影响,以期为提高榆黄菇栽培效益提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验时间与地点

试验于2021年7—10月在北京市农林科学院植物保护环境保护研究所进行。

1.2 试验材料

供试榆黄菇品种为JZB2125017,保藏于北京市农林科学院植物保护环境保护研究所。

榆黄菇培养料成分主要有棉籽壳、桑枝、玉米芯、麸皮、豆粕等,其中桑枝来源于北京房山区,棉籽壳来自新疆,玉米芯、麸皮以及豆粕来自山东。

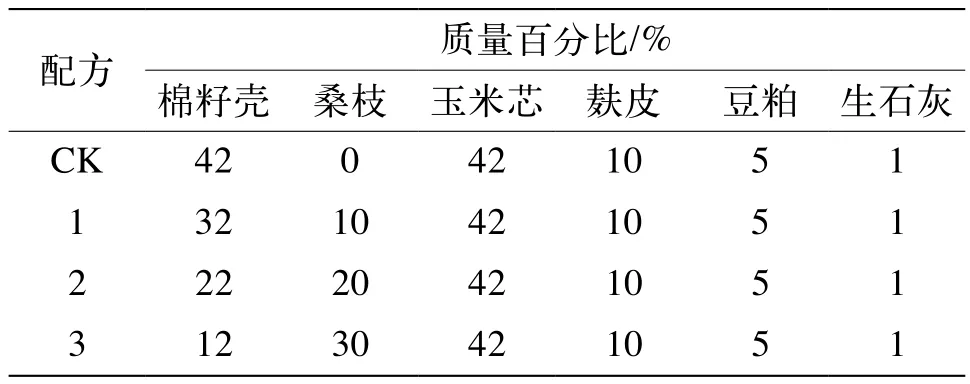

1.3 试验设计

以棉籽壳为主料的生产常用配方作为对照,设置3个不同梯度桑枝添加量,并逐渐降低棉籽壳含量,具体配方见表1。按栽培料配方称料,混合均匀,装入17 cm×33 cm×0.05 cm聚丙烯塑料袋,每袋装干料500 g,每个配方50袋。高压灭菌2 h,冷却至室温后接入榆黄菇枝条菌种。在22~26 ℃条件下发菌,菌丝满袋后移入菇棚进行出菇管理。

表1 栽培料配方设计

1.4 指标测定

取装袋灭菌、冷却后的培养料测定理化指标,参照NY/T 1377—2007测定pH值,参照NY/T 304—1995测定有机质含量,参照LY/T 1228—1999测定全氮含量,并计算碳氮比(C/N)。

采收期测定各配方子实体鲜质量,计算生物学转化率(生物学转化率=子实体鲜质量/栽培料干质量×100%)。选择生物学转化率最高配方的子实体,参照GB 5009.5—2016第一法测定蛋白质含量,参照GB 5009.6—2016第二法测定脂肪含量,参照GB 5009.88—2014测定膳食纤维含量,参照GB/Z 21922—2008测定碳水化合物含量,参照NY/T 1676—2008测定粗多糖含量,参照GB 5009.124—2016测定16种氨基酸含量。

1.5 数据分析

采用Excel 2016进行数据处理,采用DPS 7.05软件进行Duncan's新复极差法方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同配方栽培料理化性质分析

栽培基质的碳氮比与菌丝生长和子实体发育息息相关,而pH值过低或过高都会抑制菌丝体的生长,要筛选出优质高产的栽培基质配方,适宜的碳氮比和pH值非常重要。由表2可知,随着桑枝木屑添加量的增加,栽培料中的有机质含量逐渐升高,总氮含量逐渐下降,因此碳氮比随着桑枝添加量的增加而逐渐增高;不同配方的pH值介于6.68~7.31,均趋于中性(表2)。

2.2 不同配方榆黄菇的生物学转化率比较

从表2可知,各配方的榆黄菇生物学转化率依次为配方1>CK>配方2>配方3,随着桑枝添加量的增加,生物学转化率逐渐降低,配方1的生物学转化率最高,达88.76%。

表2 不同配方栽培料理化性质及生物学转化率比较

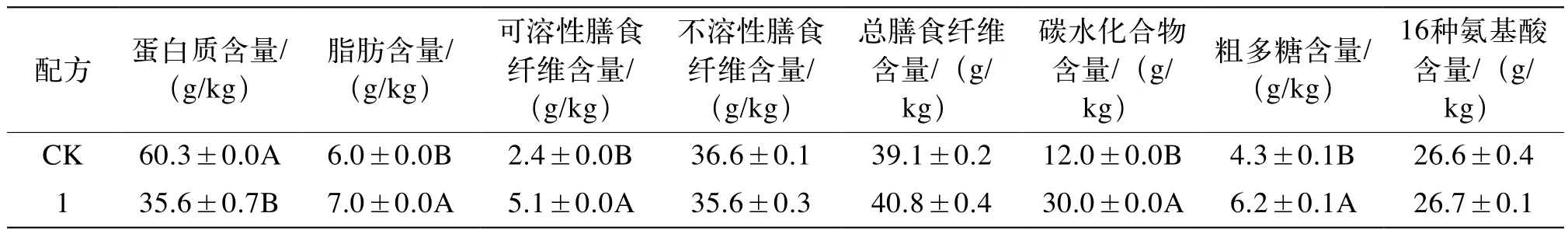

2.3 不同配方榆黄菇的子实体营养成分比较

从表3可以看出,与对照相比,配方1的榆黄菇子实体中不溶性膳食纤维、总膳食纤维和16种氨基酸含量无明显差异,而脂肪、可溶性膳食纤维、碳水化合物和粗多糖等营养成分极显著提高,分别提高了16.7%、112.5%、150.0%和44.71%;蛋白质含量极显著降低,可能是由于碳源、氮源物质的种类及碳氮比不同造成。

表3 榆黄菇子实体营养成分检测

3 讨论与结论

目前对桑枝替代棉籽壳栽培榆黄菇的报道相对较少,桑枝作为食用菌栽培原料还有很大发展潜力以及许多亟待解决的问题。本试验结果表明,以桑枝木屑替代部分棉籽壳的栽培基质适宜栽培榆黄菇,最优配方为桑枝添加量为10%,即棉籽壳32%、桑枝10%、玉米芯42%、麸皮10%、豆粕5%、生石灰1%,其生物学转化率最高,为88.76%。但随着桑枝添加量的增加,生物学转化率呈现下降趋势。最优配方栽培的榆黄菇子实体中脂肪、可溶性膳食纤维、碳水化合物和粗多糖等含量均较不添加桑枝对照极显著提高,蛋白质含量极显著降低,不溶性膳食纤维、总膳食纤维和16种氨基酸含量则无显著性变化。

本研究筛选出的最优配方不仅能提高生物学转化率,还能增加榆黄菇子实体可溶性膳食纤维、粗多糖等营养成分,产量和质量都达到栽培榆黄菇的要求;但桑枝木屑替代量不高,并不能成为栽培榆黄菇基质的主料。此外,全国各地种植的桑树品种存在差异,食用菌品种特性也各有不同,在将桑枝木屑作为主要栽培料时,还需规范原料预处理、含水量控制等技术。后续试验还需对栽培技术、培养料组成等方面进行优化,综合利用桑枝的高营养成分,进一步研究可提高榆黄菇营养价值的高产配方,降低桑枝的资源浪费与环境污染,减少对棉籽壳栽培原料的依赖性,节约生产投入。