张瑞图书学思想刍议

□ 钱陈翔

在明代的书法史上,张瑞图与董其昌、邢侗、米万锺齐名四大书家之列,亦与董其昌有“南张北董”的美誉。清秦祖永言“瑞图书法奇逸,锺王之外,另辟蹊径”,肯定其在书风变革中的突出贡献。清代梁巘《评书帖》评其:“得执笔法,用力劲健,然一意横撑,少含蓄静穆之意,其品不贵。……明季书学竞尚柔媚,王(王铎)、张(张瑞图)二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。”虽然肯定了张瑞图用笔得法,矫柔媚之积习,但也有“其品不贵”的意见。近人张宗祥撇开传统的品评标准,探析了张瑞图书风的来历,指出其“解散北碑以为行、草,结体非六朝,用笔之法则师六朝”,并形象生动地以“狭巷兵回”形容其书法章法布局之势:“侧锋刚腕势雄奇,狭巷兵回相杀时。”不可否认,张瑞图跌宕奇崛、凌厉交错、气势纵横的书风有其独特的美学价值和历史意义。

时人评张瑞图的书风硬峭纵放,拙野狂怪,震荡冲折,气脉一贯,独辟蹊径。其起笔以挫为主,落笔起止斩斫,翻折顿挫迅捷,提按起伏坚韧有力,横撑竖持跳跃使转,笔画伸展倾斜度颇大,用尖刻的锋颖与锐利的方折及紧密至不透风的横画排列相结合,形成折带摇荡的鲜明节律,一变历代行草书以圆转取纵势的笔法,代之以方峻峭刻。梁巘《承晋斋积闻录》中曰:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”实际上,在有明一代姿媚书风占主流的时尚下,已然萌发出一股尚丑、尚狂狷之美的思潮,明初张弼“怪伟跌宕”的草字、陈献章“拙而愈巧”的茅龙笔草书、明中期祝允明“纵横散乱”“时时失笔”的狂草,都显现出反正统的倾向。而张瑞图亦是笔墨丰满敦厚,气象淋漓酣畅,点画实重灵动,结体奇崛而风格猛利,至于他书法冲破柔媚时弊,开强悍新风的原因,也往往被简单地归咎于艺术思想上强烈的“反叛意识”,而对这反叛意识的来源及其背后的书学思想却鲜有人追问。

对张瑞图书学思想的探讨,有研究者曾在文章中指出,明代心学“童心说”创始人李贽(1527-1602)与张瑞图之间存在思想上相通的可能性,二人同为福建晋江生人,李贽大张瑞图43岁,故认为张瑞图的书法创作,极有可能受“童心说”理论影响。但考证生平二人并无交集,张瑞图的文句中也并未直接显示其对李贽学说的关注和呼应。因此,虽然或许能从同乡的李、张二者身上看出相似的反叛精神,但指认张瑞图书学思想的来源为李贽无疑是稍显武断的。

张瑞图书法自成一派,但其书学理论却尚不成体系,只散落数语供后人揣摩,而当中透露出的最引人注意的观点,便是在师法态度上的创见。例如,其行草书《古诗十九首》的款书处提到:“曾见文三桥书十九首,学祝京兆,大为所压。暇日书此,纵笔自成不复依傍,或犹可免效颦之诮云耳。”张瑞图认为文彭所书《古诗十九首》中有太多祝允明的影子,难免有东施效颦之嫌,故主张书写时不依傍于前人,应纵笔而自成。反观张瑞图所处的明代书坛,书法临摹风气极盛,书家常常临仿某家并在落款时点名仿某家笔意,即便是董其昌这样的大家,亦留下了大批此类作品,但在张瑞图的传世作品中却从未曾见。可见这是其有意为之,与时风相左,从一个侧面体现出了张瑞图独立的书学思想。

《果亭墨翰》是张瑞图唯一一部刊行的刻帖,在他的书迹中具有重要的地位,当中收入了其于明万历四十三年至天启六年间所作楷、行、草及章草诸体书迹三十一件并有他人题跋多件,由其堂弟张瑞典整理汇刻而成。第一卷小楷《书评诗评》中亦提及其有关学书的见解:“晋人楷法平淡玄远,妙处都不在书,非学可以至也。坡公有言:‘吾虽不善书,晓书莫若我。苟能通其意,常谓不学可。’假我数年,撇弃旧学,从不学处求之,或少有近焉耳。”张瑞图认为书学的妙处是非学可至,故当摒弃旧学,从不学处求。

而这“不学”的主张与王阳明倡导的“致良知”不谋而合。王阳明称:“吾所以不虑而知者,良知也。不学而能者,良能也。”开创了论不学而能的先河,这一观点被王学门人中的左派——泰州学派发扬光大,推向极端,讲“人人可以成尧舜”,理存在于每个人心中,即使是平民百姓,不学也可成为圣人。而事实上,李贽“童心说”的思想便是植根于王阳明心学及泰州学派的,心学一反宋明理学以来所强调的“格物穷理”,出现了一批像李贽一样深耽王学,以反对礼教、抨击道学为己任,追求个性解放和思想自由,甚至公开以“异端”自居的狂怪之士,但追根溯源,他们无一不从阳明心学体系中来。

王阳明《传习录》中有这样一段论述:“夫学贵得之于心,求之于心而非也,虽其言出之于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎?求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎?”不由令人联想到张瑞图会试时曾策言:“古之用人者,初不设君子小人之名,分别起于仲尼。”《明史》抨击其“悖妄”,但细想来,其中原委正是阳明“求之于心”,而敢于逆孔子之言的主张。故书学更是如此,前人成就再高,若我求之于心而非,那么便不足为学了。虽然早年张瑞图也从帖学入手,初学孙过庭《书谱》,后学东坡草书《醉翁亭》,还可能从六朝北碑中吸取了养分,但最终,“其书从二王草书体一变,斩方有折无转,一切圆体皆删削,望之即知为二水”(清倪后瞻《书法秘诀》)。张瑞图书风成熟后,以方折代圆转,以生拗代流美,间作侧锋露尖、横截翻折之笔,笔势左右跳荡,剑走偏锋,但仍行气贯通,气势逼人。张瑞图并非反对师古,而是强调师法的对象要与自身的心性相合,意气相通,即所谓“求之于心而是”,否则即使苦学锺、王,心不能会,则得不偿失。故学书必先摒弃旧学,见心明性,方能悟入。在其书于1625年的《后赤壁赋》文末,提到“孙过庭论草,以使转为形质,点画为情性,此草书三昧也。旭、素一派流传,此意遂绝。余于草书,亦少知使转而已,情性终不近也。”虽然早年曾学《书谱》,但张瑞图已然意识到了自己与孙过庭心性的不同,就内心本性而言,自无法以使转为美,所以他并没有根据师法对象做出相应的迎合调整,而是干脆放弃向这位前贤靠拢,转而任由自身笔势,翻折、跳荡,自由纵肆,无挂无碍。

我们不难发现,张瑞图的书学思想在很大程度上吸收了阳明心学,因此,与其说其受李贽学说影响,倒不如说二人同为阳明心学之主干上生发的枝叶,李贽在思想上“绝假纯真”另立一支;张瑞图在书法上“锺王之外,另辟蹊径”。过去我们认识张瑞图书法艺术的历史价值往往在其作品的创新与狂怪上,但随着对其书学思想的梳理探析,让我们进一步认识到了晚明书坛对心学思想的吸收方式和程度。

张瑞图作为风格独特且有所创见的有明四大书家之一,是值得深入研究的个案,也是书法史值得重视的一个切面。明代阳明心学的兴起,使得在正统儒家思想主导下以“二王”书风为主流的明代书坛,孕育出了一股另类书风,为日渐沉闷的书法传统带来了生机。因此,以全新视角重新解读张瑞图及其书法艺术、书学思想便具有了重要的意义。

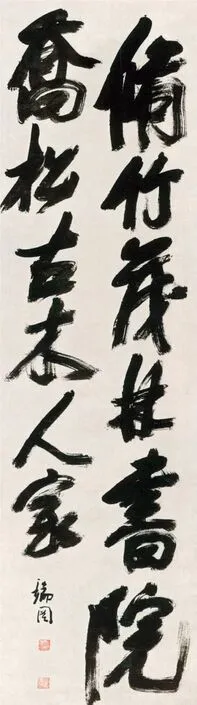

[明]张瑞图 修竹乔松六言联语 356×99cm 绢本 荣宝斋藏释文:修竹茂林书院,乔松古木人家。瑞图。钤印:张瑞图印(白)

——以黄麻士绅纠葛为中心的讨论

——《李贽学谱(附焦竑学谱)》评介