高管纵向兼任对企业避税的影响

李百兴 宋弋戈

【摘要】高管纵向兼任在企业中占据了半壁江山, 受到企业管理者、外部监管部门等各方利益相关者的普遍关注, 成为近年来会计学领域的热点话题。 本文基于2007 ~ 2020年沪深A股上市公司样本, 采用OLS回归、Heckman两阶段回归等方法, 研究高管纵向兼任对企业避税行为的影响及其影响机制, 以及在高管纵向兼任影响企业避税行为的过程中, 机构投资者持股和审计师选择发挥的调节作用。 研究结果表明: 高管纵向兼任与企业避税程度显著正相关, 机构投资者持股和四大会计师事务所审计能够显著抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系。 进一步分析表明, 高管纵向兼任会加剧代理问题, 增强企业的融资约束, 从而提高企业的避税程度。

【关键词】高管纵向兼任;企业避税;机构投资者;审计师选择

【中图分类号】F272 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)14-0024-9

一、引言

大股东为了更好地管理下属上市公司, 外派自己公司的董事、高管前往下属上市公司兼任董事长或总经理, 这一现象在实务界十分普遍。 据统计, 2007 ~ 2020年我國存在高管纵向兼任的上市公司占总体样本的49%。 Claessens等[1] 研究发现, 大股东通常会运用金字塔持股结构、双层股权结构、交叉持股及高管纵向兼任这四种方法来强化自身对下属公司的控制, 但是受限于数据的可得性, 他们仅研究了前三种控制方法的影响, 未对高管纵向兼任进行具体、深入的探索。

近年来, 相应的数据逐渐完备, 学者们纷纷涉入高管纵向兼任领域, 高管纵向兼任成为公司治理、财务会计等方向的前沿热门话题。 近期发表的文章从企业价值、会计信息质量、现金持有量、股价崩盘风险、企业投资效率等方面对高管纵向兼任的影响进行了分析研究。 关于高管纵向兼任产生的各种经济后果的影响机制, 学者们提出了两个不同的方向: 一部分学者认为, 这种双重任职模式减少了大股东与管理层之间的利益冲突, 有利于大股东的综合治理, 并发挥了大股东的“监督效应”, 约束管理层的经营决策; 另一部分学者认为, 这种双重任职模式强化了大股东的权利, 不利于中小股东利益的保护, 提高了企业内外部信息不对称程度, 增加了代理成本。 目前, 学术界对于高管纵向兼任这种治理模式的利弊存在较大的争议, 而且相关文献尚无从企业避税方面探究高管纵向兼任经济后果的研究成果。

避税对于企业来说是一把“双刃剑”, 在减轻税负的同时也需要企业付出一定的成本。 在进行纳税筹划的过程中, 管理层很可能为了企业利润或个人利益, 采用“黑箱”操作避税, 这会给企业带来较大的内部和外部风险。 在当今复杂多变的经济环境下, 管理层实施避税活动的激进程度受到高管评估以及应对风险的能力和态度的影响。 事实上, 不同企业的避税程度存在着较大的差异, 这在一定程度上也是由于不同高管对于避税成本和收益的考量不同。 当前, 企业避税相关的文献聚焦于研究企业避税程度差异产生的原因, 即影响企业避税的因素。 Hanlon和Heitzman[2] 对现有研究进行了梳理, 发现目前学者主要将影响企业避税的因素归为公司特征、股权激励、所有权结构三方面, 但是对于具体的公司治理行为则关注不足, 特别是从公司治理的视角来考察高管纵向兼任是否影响企业避税行为的研究尚付阙如。

基于此, 笔者在厘清高管纵向兼任影响企业避税内在逻辑的基础上, 以2007 ~ 2020年沪深A股上市公司数据为样本, 探究高管纵向兼任直接或间接影响其避税行为的机理, 揭示高管纵向兼任对企业避税行为的影响及其影响机制。

本文可能的贡献主要有以下三个: ①丰富了企业避税影响因素方面的文献。 Dyreng等[3] 的研究已证实管理层固定效应与企业避税程度存在相关关系, 但目前并没有进一步的研究证实管理层的何种特征对企业避税产生影响。 本文认为管理层的异质性体现在管理层的治理结构上。 研究发现高管纵向兼任会显著提高企业的避税程度, 这一发现补充了公司管理层治理与企业避税活动之间关系的相关研究, 对于实际的税收征管工作也有启示作用。 ②拓展了高管纵向兼任经济后果的研究范畴。 先前的研究主要集中在高管纵向兼任对企业价值、风险承担和会计信息质量等方面的影响, 而本文则是将高管纵向兼任经济后果的研究进一步拓展至企业的避税行为, 在一定程度上支持了职业经理人理论, 有助于企业认识并理解这一重要的公司治理方式, 推动公司治理的发展与进步。 ③本文的研究结论表明, 高管纵向兼任会提升企业的避税程度, 加剧代理问题, 提高企业的融资约束, 从而使得企业的避税行为更加激进。 而机构投资者和四大审计师可以通过“内部监督”和“外部监督”两个方面显著抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系, 这一结论深化了我们对高管纵向兼任影响企业避税机制的认知。

二、文献综述与研究假设

(一)高管纵向兼任与企业避税

高管纵向兼任是指大股东公司的董事或高管到上市公司兼任董事长或总经理[4] , 这种现象在上市公司中广泛存在。 一方面, 高管纵向兼任有助于大股东监督下属公司, 约束上市公司管理层, 缓解代理冲突。 现有研究发现, 高管纵向兼任能够提升企业的会计信息质量[5] , 增加企业风险抵抗能力。 随后一些学者指出, 高管纵向兼任带来的监督效应还能够约束大股东的隧道行为, 促使投资效率提升[6] , 降低股价崩盘风险。 另一方面, 高管纵向兼任加强了控股股东对下属公司的掌控程度, 可能会加剧大股东利益侵占行为及代理冲突。 现有研究发现, 存在高管纵向兼任的企业, 管理层受到大股东的控制, 更偏好于关联交易与各种担保, 信息披露程度较低, 企业价值较低[4] , 股价崩盘风险较高, 抑制了公司创新[7] , 提高了债务资本成本。 对于高管纵向兼任的利弊, 理论界和实务界存在着较大的争议, 探讨高管纵向兼任与企业避税的关系是个新的领域。

企业避税实质上是一项风险性投资, 对于企业而言, 避税行为在降低税负成本、实现收益的同时也要承担相应的成本。 一方面, 企业实施避税活动可以为企业带来可观的节税收益。 Scholes等[8] 的研究表明, 采取有效的税收规避措施能够为企业带来较高的收益。 就我国的税收政策来看, 2007年之后企业所得税税率调整为25%, 企业实施纳税筹划的获益空间较大。 另一方面, 企业实施避税活动也需要付出相应的成本。 这个成本包括直接成本, 即纳税筹划成本、诉讼成本以及应对税务当局监管的费用等, 还包括间接成本, 即委托代理成本、企业声誉损失以及税务稽查风险等潜在的成本。 实施避税活动的企业通常会通过“灰色”手段掩盖其避税行为, 例如转移资产、关联交易、并购等。 过激的避税行为可能会使企业面临严重的政治惩罚, 损害企业的声誉以及管理层自身的声誉。 Desai和Dharmapala[9] 的研究表明, 企业的避税程度越高, 管理层寻租的可能性越大, 管理层一般会利用复杂且不透明的交易来实施激进的避税活动。

本文将考察高管纵向兼任对企业避税的影响。 高管纵向兼任之所以能影响企业避税, 有以下三个理由:

1. 高管纵向兼任会增强企业的避税动机。 根据大股东掏空理論, 高管纵向兼任提高了大股东的控制力, 为大股东侵占或者转移企业资源提供了便利, 使得企业现金资源流失。 企业避税可以直接节约企业纳税支出, 增加企业的可支配现金流。 而且存在高管纵向兼任的企业融资难度较大, 高管纵向兼任加剧了第一类和第二类代理问题, Lin等[10] 的研究表明, 控股股东的强大控制权引发了较严重的掏空问题, 增加了监督成本和银行面临的信用风险, 进而增加了企业的债务资本成本。 投资者会充分预期管理层或控股股东的利益攫取行为, 进而谋求更高的风险溢价。 避税能够在短期内快速为企业减负, 提升企业的即时盈利能力, 为企业争夺在资本市场上的话语权。 除此之外, 在金字塔结构的背景下, 企业两权分离引发股东之间的代理问题, 而纵向兼任的高管会加剧大股东短视行为, 企业更容易为了短期利益而选择激进的避税行为。

2. 高管纵向兼任会扩大企业避税空间。 一方面, 高管纵向兼任加剧了企业代理问题和信息不对称程度, 给企业避税活动提供了机会; 另一方面, 高管纵向兼任也提高了管理层进行避税的能力, 使得对其进行监管的难度增加。 高管纵向兼任会降低大股东和上市公司高管之间的“合谋”成本, 加剧大股东的“掏空行为”。 郑杲娉等[4] 的研究发现, 高管纵向兼任会增加与担保相关的关联交易的次数与金额, 对公司价值造成负向影响。 大股东通过高管纵向兼任更容易进行关联交易、转移资源, 以更低的成本掩盖避税行为。 除此之外, 高管纵向兼任也会提高管理层进行避税活动的能力。 “掏空共谋”假说认为, 控股股东为了获得高管的支持, 借助高管为自己进行利益输送, 往往会让渡更大的权力给高管, 这也为上市公司高管进行纳税筹划提供了更大的空间。 高管纵向兼任的企业避税能力更强, 更容易与大股东合谋采取不透明、复杂的交易进行避税。 同时, 由于大股东的权力集中, 来自企业内部的监督约束力下降, 因此, 为了谋求避税带来的超额收益, 存在高管纵向兼任的企业更加倾向于施行激进的避税行为。

3. 高管纵向兼任会提高企业避税的风险容忍程度。 避税行为的风险不可小觑, Frischmann等[11] 发现避税失败上缴给税务机关的罚息大约为预计避税收益的40%, 声誉上的损失则更为严重。 对于管理层而言, 管理层声誉是企业避税的重要影响因素, 良好的声誉往往伴随着企业的高实际税率。 根据经理人市场理论, 由于大股东对企业总经理等高管的任免存在干预行为, 选聘和激励机制都违背了市场化特征, 不利于职业经理人市场的流动性和完善声誉激励机制。 高管纵向兼任受经理人市场声誉约束较小, 受大股东经营业绩压力的影响较大, 上市公司高管会更加专注于为大股东创造利润, 进而采取积极的纳税筹划手段。 对于企业而言, 过去普遍认为高管纵向兼任会带来一系列问题, 相关法律法规对此进行了严格的约束。 2001年, 证监会设定了“五分开”, 要求公司在业务、资产、人员、财务等方面与控股股东分开。 2018年, 《公司法》要求国有独资公司董事、高管的兼任行为必须得到管理机构的批准。 在这样的背景下, 企业选择利用高管纵向兼任这一方式加强大股东的控制, 反映了企业本身的风险偏好更强, 为了获得某种“好处”愿意承担一定的法律风险, 这和避税行为相契合。

因此, 本文提出假设1:

假设1: 高管纵向兼任与企业避税程度正相关。

(二)高管纵向兼任、机构投资者持股与企业避税

Schadewald[12] 的研究表明, 避税给企业带来收益的同时, 也需要其付出高额咨询费和更高的资本成本借款等代价。 机构投资者收集和处理信息的能力相较于其他关联方更强, 并且有显著的信息外溢效应, 能够有效提升企业信息透明度。 此外, 股权结构中, 机构投资者持股占比越高, 越能够通过提案等方式改善企业治理。 现有研究表明, 机构投资者持股能够减少公司违规[13] , 抑制企业避税行为, 降低企业费用粘性[14] 等。

机构投资者持股能够抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系至少有以下两方面原因:

1. 机构投资者持股可以通过监督大股东行为降低企业避税程度。 根据“有效监管”假说, 机构投资者是公司治理的重要外部监督者, 监督大股东的“掏空共谋”等行为, 使管理层避税动机减小、避税难度上升。 因此, 机构投资者持股比例越高, 对企业的内部监督作用就越强, 越能够抑制高管纵向兼任对企业避税的正向影响[15] 。

2. 机构投资者持股可以通过改变企业的风险态度降低企业避税程度。 朱玉杰、倪饶然[16] 的研究表明, 机构投资者持股比例越高, 企业的风险承担水平越低。 因此, 机构投资者通过风险管控, 可以降低企业的风险承担水平, 改变企业对待避税风险的态度, 进而遏制企业实施激进的避税活动。

因此, 本文提出假设2:

假设2: 机构投资者持股能够抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系。

(三)高管纵向兼任、审计师选择与企业避税

企业在聘用不同的审计师时存在机会主义动机。 审计作为独立于企业和其利益相关者之外的第三方, 对企业发布的财务信息起到监督作用。 正基于此, 企业如果聘请业务能力强、声誉好的大型会计师事务所进行审计, 会对企业形成外部的监督制约。 同时, 从信号传递理论的角度来看, 聘请高质量的审计师是传递企业积极信息的有效方法。 企业在做长期战略规划和经营决策时会受到利益相关者的影响, 因此, 企业会向利益相关者传递自身财务状况良好的信号。

四大会计师事务所审计能抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系至少有以下两方面原因:

1. 四大会计师事务所审计可以通过“外部监督”降低企业避税程度。 企业避税活动与日常经营活动往往很难区别开, 存在高管纵向兼任的企业, 业务活动更加复杂, 避税活动更加隐匿。 四大会计师事务所是高质量审计的代表。 从声誉理论、规模经济理论和深口袋理论层面分析, 大型会计师事务所通常会实施更严格的审计程序, 加大对审计风险的把控。 因此, 企业选择四大会计师事务所审计对企业的外部监督作用更强, 也更能够抑制高管纵向兼任对企业避税的正向影响。

2. 四大会计师事务所审计可以通过削弱企业避税动机降低企业避税程度。 对于选择大型会计师事务所进行审计的企业而言, 管理层可以借助外界对大型会计师事务所的认可, 向中小股东、供应商、客户等利益相关者传递企业经营状况佳、业绩好的信号, 提升企业的信誉和形象, 降低企业的融资成本, 加速企业内部的资金循环, 进而遏制企业为了追求短期利益而实施激进避税行为的动机。

因此, 本文提出假设3:

假设3: 企业选择四大会计师事务所审计, 能够抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以2007 ~ 2020年A股上市公司为初始研究样本, 研究高管纵向兼任对企业避税的影响, 数据均来源于CSMAR数据库和Wind数据库。 本文对初始研究样本进行如下筛选: ①剔除金融行业公司样本。 与其他行业相比, 金融行业的财务报表具有一定的特殊性。 ②剔除数据存在缺失值的样本。 ③剔除ST和∗ST公司, 因为陷入财务困境的企业的绩效可能与其他企业存在较大差异, 为保证结论的可靠性, 避免样本偏差影响结论, 予以剔除。 为消除异常值的影响, 本文对所有连续变量在1%和99%的水平上进行了缩尾处理。 经过以上筛选, 最终得到26922条观测值。 本文使用Stata 16.0软件进行数据分析。

(二)研究变量

1. 被解释变量。 本文借鉴刘行等[6] 的方法, 采用会计—税收差异(BTD)来表示企业避税程度。 具体而言, BTD=(税前会计利润-应纳税所得额)/期末总资产。 应纳税所得额=当期所得税费用/名义所得税率。 BTD的值越大, 意味着会计利润与应纳税所得额的差异越大, 从而企业避税活动的激进程度越高。

2. 解释变量。 本文借鉴潘红波和韩芳芳[5] 的研究, 将高管纵向兼任(AM)定义为“大股东公司的董事或高管到上市公司兼任董事长或总经理”, 如果存在高管纵向兼任现象, 则AM 取值为1, 否则为0。

3. 控制变量。 本文综合参考其他企业避税方面的相关文献, 选择公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、总资产净利润率(Roa)、产权性质(Soe)、成长性(Growth)、第一大股东持股比例(Top1)、账面市值比(Bm)、董事人数(Board)、两职合一(Dual)、独立董事比例(Indep)、大股东资金占用(Occupy)、托宾Q值(TobinQ)、现金流比率(Cashflow)作为控制变量, 同时控制了年度(Year) 和行业(Industry)变量。

4. 调节变量。 机构投资者持股(Inst): 采用机构投资者持有的股份数占公司股份总数的比值衡量。 审计师选择(Big4): 对上市企业财务报表进行审计的第三方机构是否属于国际四大会计师事务所。 各会计师事务所之间的差异体现在诸多方面。 国际四大会计师事务所的整体实力以及社会对其认可程度相对于其他会计师事务所更高。 所以, 本文在对企业所选擇的会计师事务所进行界定时, 主要依据的是会计师事务所是否属于国际四大。

变量的详细计算方法见表 1。

(三)回归模型

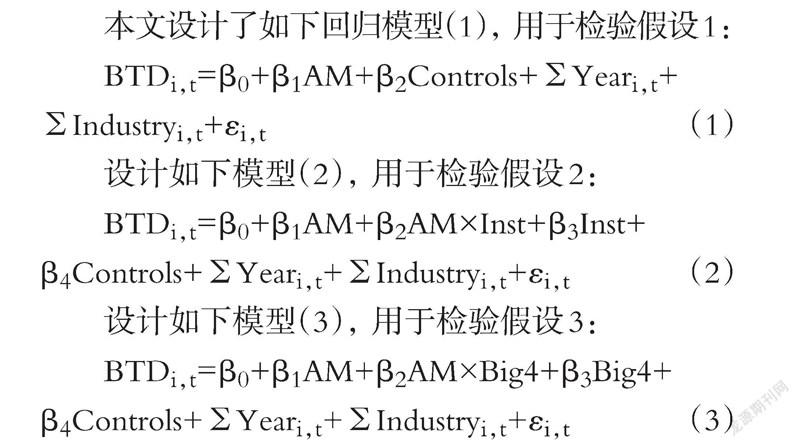

本文设计了如下回归模型(1), 用于检验假设1:

BTDi,t=β0+β1AM+β2Controls+Yeari,t+

Industryi,t+εi,t (1)

设计如下模型(2), 用于检验假设2:

BTDi,t=β0+β1AM+β2AM×Inst+β3Inst+

β4Controls+Yeari,t+Industryi,t+εi,t (2)

设计如下模型(3), 用于检验假设3:

BTDi,t=β0+β1AM+β2AM×Big4+β3Big4+

β4Controls+Yeari,t+Industryi,t+εi,t (3)

本文主要依据解释变量AM的估计系数β1的正负及其显著性来判定高管纵向兼任与企业避税程度之间的关系。 若高管纵向兼任变量的估计系数β1显著为正(负), 表明高管纵向兼任与企业避税程度显著正(负)相关, 否则高管纵向兼任对企业避税程度不存在显著影响。

四、实证分析

(一)描述性统计

对初始研究样本进行筛选后, 共保留26922条公司—年度观测值。 表2报告了主要变量的描述性统计结果。

研究期间样本企业高管纵向兼任(AM)的均值为0.4900, 即存在高管纵向兼任的公司—年度观测值占样本总量的49%, 表明我国上市公司高管纵向兼任的现象较为普遍。

研究期间样本企业避税程度(BTD)的均值为0.0003、标准差为0.0270、中位数为-0.0012、最小值为-0.1400、最大值为0.3300。 BTD的平均值大于0, 表明平均而言, 会计利润要高于应纳税所得额。 从整体上来看, 研究期间样本企业普遍存在避税现象, 但也有一些样本企业整个研究期间应纳税所得额高于会计利润。 因此, 样本企业在避税方面存在明显的异质性。 稳健性检验中使用的避税程度(DDBTD) 的均值为0.0001, 这源于其取值于模型的残差, 从而均值接近于0。

审计师选择(Big4)的均值为0.0630, 说明有6.3%的样本企业选择“四大”会计师事务所对财务报表进行审计; 机构投资者持股(Inst)的均值为0.3800, 标准差为0.2400, 说明机构投资者持股较为普遍, 并且不同企业表现出明显的异质性; 产权性质(Soe)的均值为0.3900, 说明有39%的样本企业为国有企业; 第一大股东持股比例(Top1)的均值为0.3500, 最大值为0.7600, 最小值为0.0840, 一般认为第一大股东持股比例在34%以上时控制权是稳固的。

另外, 本文其他变量的分布均在合理范围内。

(二)相关性分析

本文计算了主要变量的Pearson相关系数。 高管纵向兼任(AM)与企业避税程度(BTD) 的相关系数值为0.007, 且在1%的水平上显著, 表明高管纵向兼任与企业避税程度正相关。

主要变量的相关系数均小于0.4, 表明主要变量之间不存在严重的多重共线性问题。 限于篇幅, 具体数值未予列示。

(三)回归分析

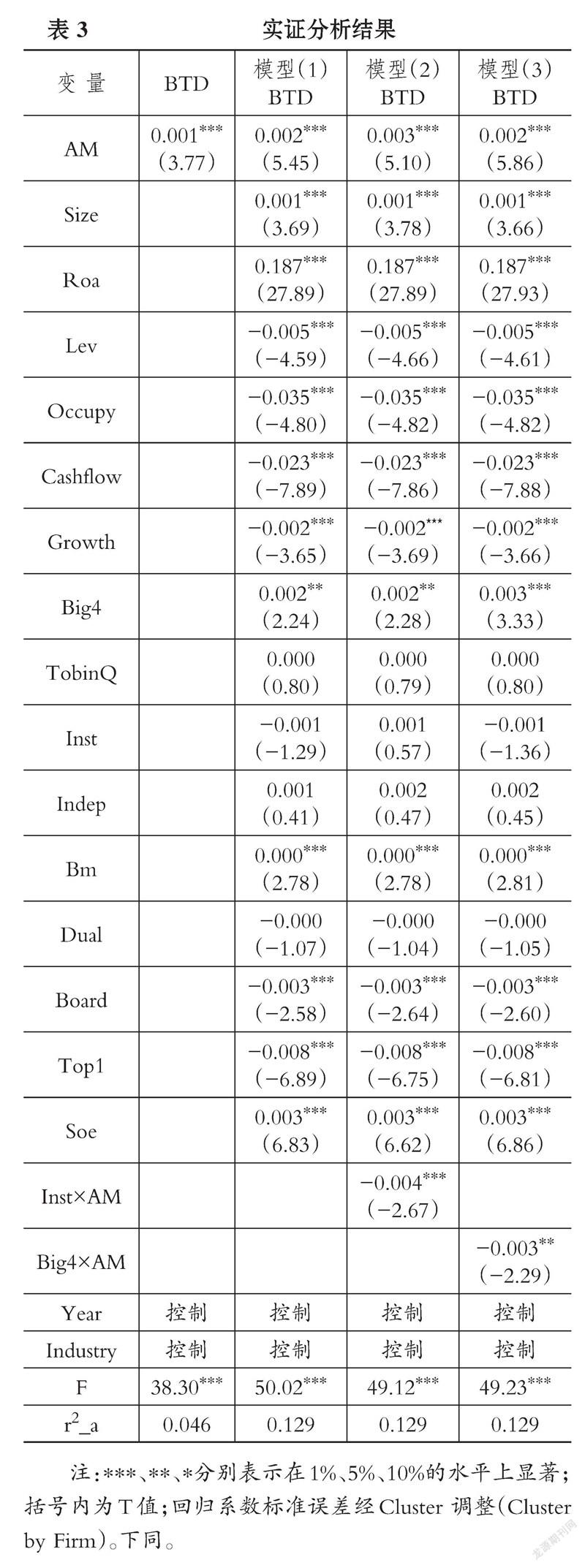

表3报告了模型(1)、模型 (2)、模型 (3)的回归结果。

第二列只控制了年度和行业效应, 高管纵向兼任与企业避税程度在1%的水平上显著正相关。 第三列在控制了年度和行业效应后, 加入了公司基本特征变量、公司治理特征变量, 高管纵向兼任的系数仍然为正, 且在1%的水平上显著, 表明在控制了其他影响因素后, 高管纵向兼任仍然对企业避税程度有正向影响。 假设1得到支持, 即高管纵向兼任能够显著提升企业避税程度。

第四列在控制了年度、行业效应和控制变量后, 加入调节变量机构投资者持股和高管纵向兼任的交乘项, 交乘项的系数为负, 且在1%的水平上显著。 假设2得到支持, 即机构投资者持股能够抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系。

第五列在控制了年度、行业效应和控制变量后, 加入调节变量审计师选择和高管纵向兼任的交乘项, 交乘项的系数为负, 且在5%的水平上显著。 假设3得到支持, 即企业选择“四大”会计师事务所审计时, 能够抑制高管纵向兼任与企业避税程度的正相关关系。

(四)稳健性检验

为进一步增强研究结论的可靠性, 本文还做了替换变量和Heckman两阶段回归检验。

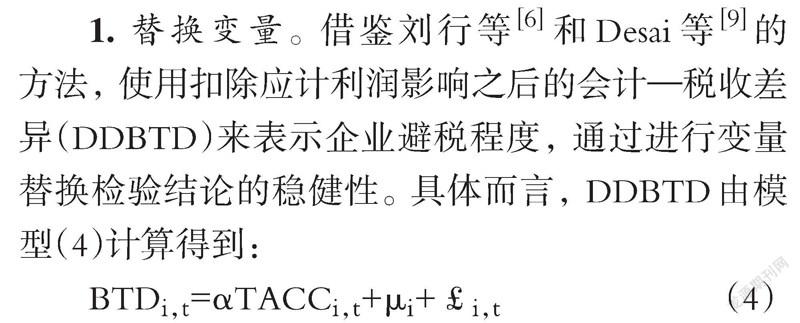

1. 替换变量。 借鉴刘行等[6] 和Desai等[9] 的方法, 使用扣除应计利润影响之后的会计—税收差异(DDBTD)来表示企业避税程度, 通过进行变量替换检验结论的稳健性。 具体而言, DDBTD由模型(4)计算得到:

BTDi,t=αTACCi,t+μi+£i,t (4)

TACC为总应计利润, TACC=(净利润-经营活动产生的净现金流)/总资产。 μi表示公司i在样本期间内残差的平均值, £i,t表示t年度残差与公司平均残差μi的偏离度。 DDBTD=μi+£i,t, 代表BTD中不能被应计利润解释的那一部分。

如表4所示, 第二列只控制了年度和行业效应, 高管纵向兼任(AM)与企业避税程度(DDBTD)在 1% 的水平上显著正相关。 第三列在控制了年度和行业效应后, 加入了公司基本特征变量、公司治理特征变量, 高管纵向兼任的系数仍然为正, 且在 1%的水平上显著, 表明在控制了其他影响因素后, 高管纵向兼任仍然对企业避税程度有正向影响, 通过了稳健性检验。

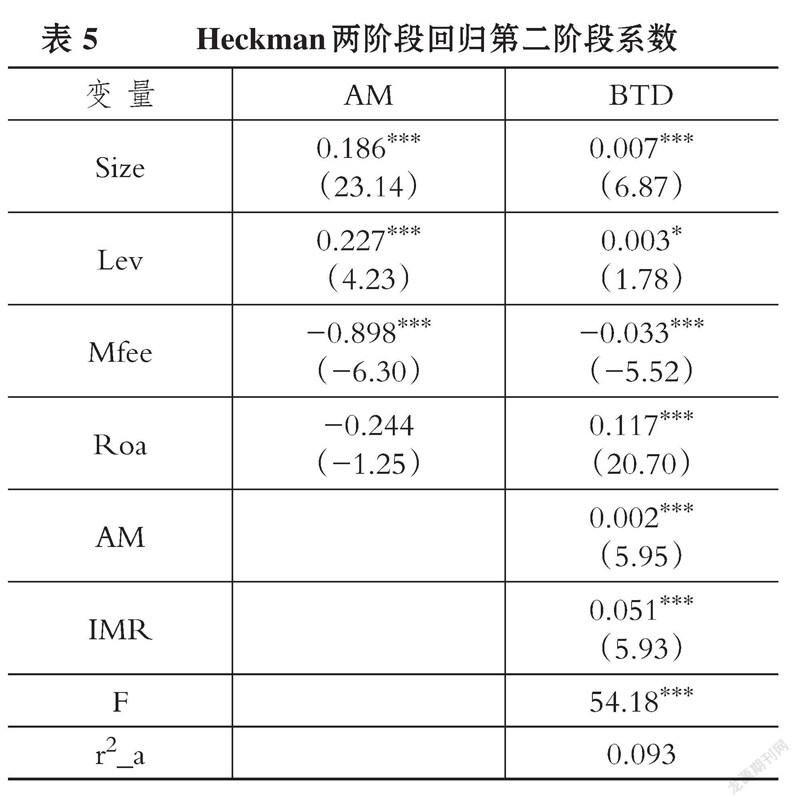

2. Heckman两阶段回归。 由于某些因素可能會同时对高管纵向兼任以及企业避税程度产生影响, 例如公司的代理成本(Mfee)、资产负债率(Lev)、总资产净利润率(Roa)、公司规模(Size)等, 这会引发内生性问题干扰实证研究的结果。 因此, 本文采用Heckman两阶段模型来缓解内生性问题。 具体模型如下:

Pr(AM=1)i,t=β0+β1Mfee+β2Lev+β3Roa+

β4Size+Yeari,t+Industryi,t+εi,t (5)

BTDi,t+1=β0+β1AM+β2IMR+β3Controls+

Yeari,t+Industryi,t+εi,t (6)

首先, 在第一阶段的模型中把相关影响因素考虑进来, 第一阶段回归有三个变量显著, 显著性水平均为1%, 包括代理成本(Mfee)、资产负债率(Lev)、公司规模(Size), 对应的系数为 0.186、0.227、-0.898, 说明公司代理成本越高、资产负债率越高、公司规模越小则越有可能选择高管纵向兼任。 然后, 在第二阶段的回归中加入第一阶段获得的逆米尔斯比率(IMR), 表5汇报了第二阶段的回归结果, 即控制了逆米尔斯比率(IMR)后, 高管纵向兼任的系数依然显著, 这说明在考虑内生性因素可能造成的选择性偏差后, 本文的结论依然成立。

五、拓展性研究

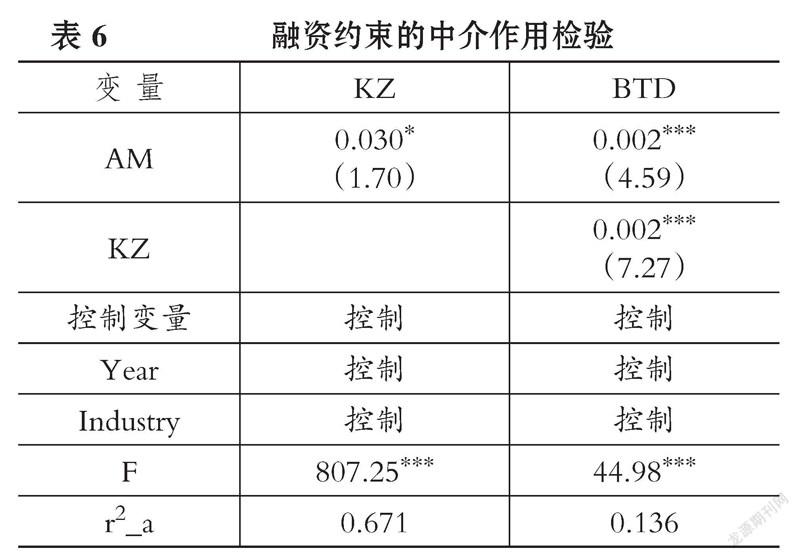

(一)融资约束的中介作用

根据前文的理论分析, 高管纵向兼任会减少企业内部的现金流, 提高企业的融资约束, 进而增强企业避税的动机。 高管纵向兼任提高了大股东的控制权, 可能加剧“大股东掏空”行为, 使得企业现金资源流失, 并且还会引发大股东和中小股东的代理问题, 提高企业融资难度。 而避税能够节约企业税务支出, 减少企业内部现金流出。 由此可以推断, 当企业存在高管纵向兼任时, 企业的融资约束会提高, 高管更有动机违背企业稳定发展的目标, 追逐短期利益, 实施激进的避税行为。

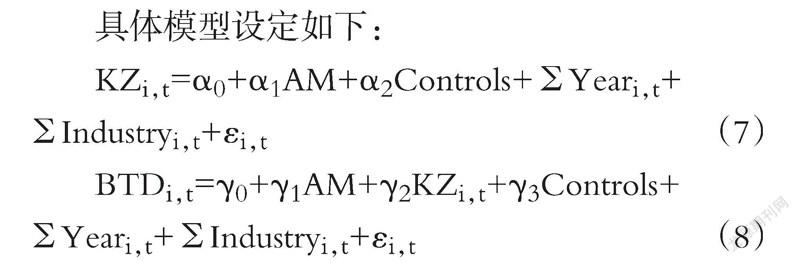

具体模型设定如下:

KZi,t=α0+α1AM+α2Controls+Yeari,t+

Industryi,t+εi,t (7)

BTDi,t=γ0+γ1AM+γ2KZi,t+γ3Controls+

Yeari,t+Industryi,t+εi,t (8)

模型(7)中, KZ指数等于-1.001909×经营性净现金流/总资产+3.139193×资产负债率-39.3678×股利/总资产-1.314759×现金持有水平/总资产+0.2826389×托宾Q 值。 KZ指数表示融资约束, KZ指数值越大, 表示企业面临的融资约束程度越高。

首先对模型(1)进行检验, 前文已验证了模型(1)中 AM 的系数β1显著为正。 然后, 检验模型(7)与模型(8)中系数α1和γ2是否显著: 如表6所示, 模型(7)中AM的系数α1显著为正, 说明高管纵向兼任与融资约束显著正相关; 模型(8)中融资约束的系数γ2为0.002, 且在1%的水平上显著。 通过以上检验可知, 高管纵向兼任能够通过提升融资约束来提高企业避税程度。

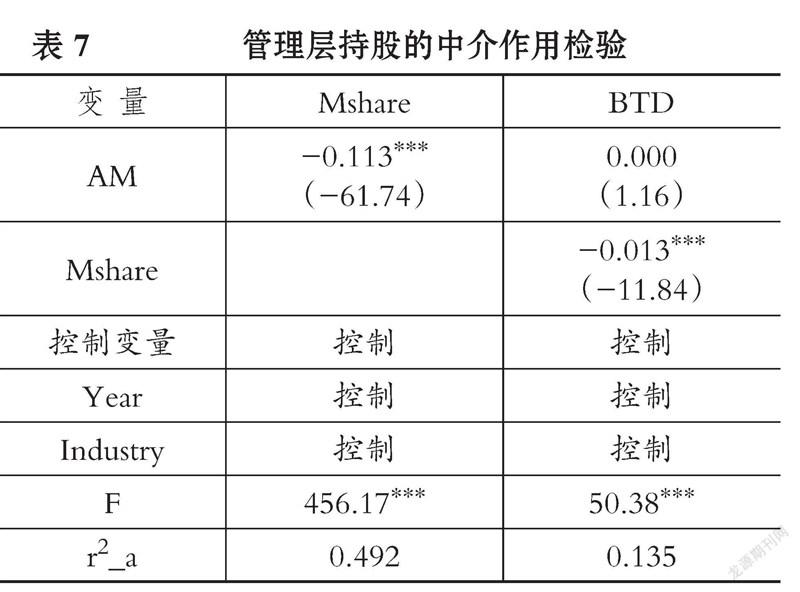

(二)管理层持股的中介作用

根据前文的理论分析, 高管纵向兼任会影响两类代理问题, 降低企业避税的机会成本, 提高企业避税的风险容忍程度, 提高管理层实施避税活动的能力。 因此, 高管纵向兼任更加倾向于施行激进的避税策略。 基于大股东掏空理论, 高管纵向兼任可能使得大股东的控制权加强, 企业内部难以监督大股东的行为, 而由大股东委派的高管更可能通过与大股东勾结采取激进的避税行为为大股东牟利。 高管持股比例反映了高管个人利益与公司利益的一致程度, 因此可以在一定程度上代表企业第一类代理问题的严重性。 由此可以推断, 当企业存在高管纵向兼任时, 企业内部的第一类代理问题会更加严重, 即高管持股比例更低, 高管更可能违背企业稳定发展的目标, 追逐短期的利益, 采取激进的避税行为。

具体模型设定如下:

Msharei,t=α0+α1AM+α2Controls+Yeari,t+

Industryi,t+εi,t (9)

BTDi,t=γ0+γ1AM+γ2Msharei,t+γ3Controls+

Yeari,t+Industryi,t+εi,t (10)

模型(9)中, Mshare为管理层持股比例。 检验步骤与前文一致。

结果如表7所示, 模型(9)中AM的系数α1显著为负, 说明高管纵向兼任与上市公司管理层持股比例显著负相关; 模型(10)中管理层持股比例的系数γ2为-0.013, 且在1%的水平上显著。 通过以上检验可知, 高管縱向兼任能够通过提升代理成本来提高企业避税程度。

六、结论与启示

(一)研究结论

本文利用2007 ~ 2020年A股上市公司的数据, 采用实证研究的方法探讨了高管纵向兼任对企业避税程度的影响, 得出如下研究结论:

第一, 上市公司存在高管纵向兼任将加强大股东的控制权, 增加大股东与上市公司高管“掏空共谋”的可能, 提高企业融资约束, 进而增强企业避税的动机。 高管纵向兼任的存在, 使得企业高管倾向于提升企业避税程度以谋求超额收益。 并且, 高管纵向兼任还加剧了企业的代理问题, 降低了企业避税的机会成本和风险容忍程度, 提高了管理层实施避税活动的能力, 使得企业避税的收益大于成本, 从而更加倾向于采取激进的避税行为。

第二, 高管纵向兼任对企业避税程度的提升作用在机构投资者持股比例较低和非四大会计师事务所审计的企业中更为显著。 机构投资者持股使得管理层避税程度下降、避税难度上升; 审计作为独立于企业和其利益相关者的第三方, 对企业起到监督作用, 对企业形成外部的监督制约, 约束上市公司的避税行为。

(二)研究启示

笔者从上述研究结论得到如下启示, 并尝试给出一些相应的建议:

第一, 税收监管可以重点关注存在高管纵向兼任的企业。 企业避税过程中存在很多“灰色”地带, 合法的纳税筹划与逃税漏税之间的界限并不是那么清晰。 部分企业为了获得超额利益, 采取过激的避税手段, 这将大大降低国家的财政收入, 影响公共资源的有效配置。 税收征管部门应当对企业避税行为进行严格的监管。 本文的研究表明存在高管纵向兼任的企业更倾向于采取激进的避税行为。 因此, 税收征管部门需要重点关注存在高管纵向兼任的企业。

第二, 制定针对高管纵向兼任的惩戒措施。 本文的实证结果表明, 高管纵向兼任对企业健康发展尤为不利, 会引发“大股东掏空”、融资成本和经营风险上升等问题, 不利于企业的长远发展。 高管纵向兼任不仅有损上市公司的利益, 还有损国家财政收入的稳定。 所以, 监管机构可以考虑对存在高管纵向兼任的上市公司进行罚款, 对兼任的高管提出警告等。 惩戒措施的缺乏显著减小了我国相关法规对高管纵向兼任现象的约束力度, 可以在高管纵向兼任的惩戒方面加大立法和执法力度。

第三, 企业可以通过引入机构投资者和谨慎的审计师加强对高管纵向兼任的监督。 机构投资者可以强化内部监督, 审计师可以强化外部监督, 两者都可以显著地降低企业代理成本, 对大股东的行为形成制约, 遏制大股东与上市公司高管“掏空共谋”的现象, 进而约束企业的避税行为。 这不仅有利于国家财政收入的稳定, 也有利于企业的长远健康发展。

(三)研究不足与展望

本文实证分析了高管纵向兼任对企业避税的影响, 但仍存在一些局限, 未来可以从以下两个方面展开深入研究:

第一, 上市公司可能有较为复杂的股权结构(特别是各种集团型企业, 具有多层控股关系), 本文没有考虑兼任的层级问题, 例如上市公司存在二级兼任、三级兼任、多级兼任等情况。

第二, 本文验证了高管纵向兼任对企业避税程度的正向影响, 但由于企业纳税筹划的综合性与复杂性, 高管纵向兼任对企业避税行为的影响具体作用于纳税筹划的哪个方面, 也有待进一步探讨。

一、引言

在新兴市场国家, 兼任高管是大股东控制上市公司的有效手段[1] 。 我国作为新兴市场国家, 全部A股上市公司中纵向兼任高管的占比已经超过50%[2] , 然而对于纵向兼任高管这一特殊公司治理模式的态度及其发挥的作用, 监管层面和理论层面均存在一定的争议。

在监管层面, 从“三分开”到“五分开”再到证监会最新提出的“三分开, 两独立”原则[3] , 证监会一直在限制大股东兼任上市公司高管的行为, 抑制大股东对上市公司的掏空。 然而, 国务院国有资产监督管理委员会却持不同的态度。 在国企改革中, 国资委更愿意实施大股东兼任高管这一公司治理制度, 以便更有效地控制国有上市公司, 减少内部人控制问题, 实现国有资产的保值增值[4] 。 在理论层面, 不同于其他公司治理方式, 纵向兼任高管具有双重效应, 其不仅更加便于大股东监督管理者[5] , 提高会计信息质量[6] , 降低公司违规倾向和频率[7] , 同时也会加剧大股东对上市公司的掏空[8] , 损害上市公司价值[4] , 降低现金持有的价值相关性[9] 。

股权融资作为企业重要的融资方式之一, 推动着企业的正常运行以及资本市场资源的有效配置[10] , 那么纵向兼任高管影响企业股权融资成本的作用机理是怎样的呢? 本文将对此展开理论分析与实证检验。

本文的研究贡献在于: 第一, 首次从纵向兼任高管视角分析其对股权融资成本的影响。 将股权融资成本影响因素从一般公司治理机制延伸至纵向兼任高管这一特殊公司治理机制, 拓展了股权融资影响效应的相关理论。 第二, 为企业完善公司治理方式提供了新思路。 本文检验了纵向兼任高管对股权融资成本的影响机制, 发现纵向兼任高管通过加剧大股东掏空, 进而提高企业股权融资成本。 第三, 进一步分析了兼任职务类别、兼任强度、股权制衡度、董事会规模、审计质量不同的上市公司中, 各因素对纵向兼任高管与股权融资成本关系的影响, 为上市公司进一步制定完善的公司治理制度以对公司行为产生积极影响提供了经验参考。

二、文献评述

(一)纵向兼任高管经济后果研究

在成熟的市场经济中, 纵向兼任高管有助于缓解股东与管理者间的代理冲突, 提升公司价值[5] , 家族企业大股东同时为该企业董事长或总经理可以提高家族企业价值[11] 。 而在转型市场经济中, 纵向兼任高管这一公司治理方式发挥着两种不同的治理效应[6] 。 一方面, 縱向兼任高管便于大股东监管管理者的行为, 有效控制管理者的盈余管理动机, 降低公司违规倾向和频率[7] , 进而提高上市公司会计信息质量[6] 。 另一方面, 纵向兼任高管更加便于大股东掠夺中小投资者的利益, 对上市公司价值产生不利影响[4] , 使得上市公司聘请“四大”进行审计的概率降低, 并且非国有企业将会面临较高的审计费用[12] 。

(二)股权融资成本影响因素研究

国内外学者从多重视角研究了股权融资成本的影响因素, 本文主要从公司治理角度对已有文献进行归纳梳理。 首先, 从内部治理角度来看。 蒋琰等[13] 研究认为, 董事会治理机制与股权融资成本呈显著负相关关系。 同时, 完善的内部控制制度有利于降低股权融资成本[14] 。 而上市公司对管理层的股权激励会使得管理者更加过度自信, 而过度自信管理者的行为会使得公司的股权融资成本更高[15] 。 对股权集中度与股权融资成本的关系学者们则持不同观点: 有研究认为, 股权集中度较高时, 股东会发挥积极监督作用, 降低股权融资成本; 也有研究认为, 股权集中度较高便于大股东谋取私利, 从而提高股权融资成本。 其次, 从外部治理角度来看。 中小投资者法律保护和利益保护与股权融资成本呈负相关关系[16,17] 。 机构投资者的参与能够有效监督公司治理行为, 从而降低股权融资成本[18] 。 此外, 现有研究表明, 信息披露质量[19,20] 、新会计准则的实施[21] 、管理层语调[22] 、关键审计事项[23] 、贸易摩擦[10] 等因素会对股权融资成本产生不同的影响。

综上所述, 公司治理对股权融资成本的影响是国内外研究重点关注的问题。 学者们主要围绕董事会治理、投资者保护等因素对股权融资成本的影响展开研究, 对于纵向兼任高管这一特殊治理方式会对股权融资成本产生何种影响, 鲜有学者进行讨论。 在我国, 纵向兼任高管已广泛存在于上市公司, 不同于其他公司治理机制, 该机制可以发挥“监督”和“掏空”两种不同的治理效应, 从而产生不同的经济后果。 那么纵向兼任高管会对企业股权融资成本产生何种影响?哪种效应将会占据主导地位? 纵向兼任高管影响股权融资成本的传导机制又是怎样的? 本文将以纵向兼任高管为出发点, 针对上述问题展开分析。

三、理论分析与研究假设

(一)纵向兼任高管与股权融资成本

作为一种特殊的公司治理机制, 纵向兼任高管具有双重效应。 那么纵向兼任高管是发挥监督效应、缓解第一类代理冲突, 还是发挥掏空效应、加剧第二类代理冲突? 本文基于委托代理理论, 对纵向兼任高管与股权融资成本之间的关系进行分析。

从监督效应假说出发, 纵向兼任高管便于大股东监督管理者的行为, 有利于提高企业会计信息质量[6] , 从而降低股权融资成本。 纵向兼任高管可降低股东与管理层之间的信息不对称, 抑制管理层获取私有收益的行为, 有利于减少管理层对会计信息的操纵, 降低公司违规倾向和频率[7] , 从而提高上市公司会计信息质量[6] 。 而上市公司信息披露质量的提高, 一方面会降低企业与投资者之间的信息不对称程度, 提高股票流动性[24] , 降低投资者的交易成本和交易风险, 进而降低股权融资成本[19] ; 另一方面, 会增加投资者对企业经营相关信息的获取量, 这会降低投资者对企业未来经营风险的预期[25] 、投资者将会承担的风险[26] 以及投资者所要求的投资回报率[20] , 进而降低股权融资成本[27] 。

从掏空效应假说出发, 纵向兼任高管便于大股东侵占中小股东的利益, 为大股东攫取私人利益提供渠道[28] , 加剧大股东对上市公司的掏空[4] , 从而提高股权融资成本。 一方面, 纵向兼任高管会加强大股东对管理层所做决策的直接干预[2] , 为大股东通过隧道挖掘占用企业的内部资金和资源提供便利[29] , 从而恶化上市公司经营业绩[30] , 增加经营风险。 此时投资者会提高股票风险溢价来弥补不确定性风险, 从而会提高企业股权融资成本[23] 。 另一方面, 纵向兼任高管会增强大股东的掏空动机和能力, 为大股东进行与担保相关的关联交易提供渠道, 加剧大股东对中小股东利益的侵占[31] , 损害上市公司的价值[4] , 导致投资者承担更多预期无法分散的风险, 从而投资者会要求更高的投资回报, 由此提高公司的股权融资成本[32] 。

综上, 纵向兼任高管既可以作为大股东监督管理者的有效方式, 发挥监督效应, 缓解第一类代理冲突, 提高上市公司会计信息质量, 进而降低股权融资成本; 也可能成为大股东侵占中小股东利益的渠道, 发挥掏空效应, 加剧第二类代理冲突, 从而加剧大股东侵占上市公司利益的行为, 进而提高股权融资成本。 那么纵向兼任高管对股权融资成本的影响效应中, 是监督效应还是掏空效应居于支配地位呢?

基于以上分析, 本文提出以下竞争性假设:

假设1a: 上市公司纵向兼任高管会降低股权融资成本。

假设1b: 上市公司纵向兼任高管会提高股权融资成本。

(二)纵向兼任高管、兼任职务类别与股权融资成本

从权力差异角度分析, 在我国企业中董事长是总经理的上级, 两者先天的权力差距使得各自具有不同的权力配置, 这会影响企业的经营决策, 进而影响企业的经营效果[33] 。 通常情况下, 上市公司董事长是企业的法人代表, 其对企业的发展具有重大决策权, 而上市公司总经理需要执行董事长的决定, 向董事长负责。 由上述分析可知, 与总经理比较而言, 董事长在企业中拥有更大的权力[34] 。 纵向兼任高管会以两种不同的方式影响企业股权融资成本, 而高管所拥有的权力大小将决定两种影响最终发挥作用的大小。 因此, 与总经理相比较而言, 拥有更大权力的董事长纵向兼任, 不管是产生监督效应还是掏空效应, 均会对股权融资成本有更显著的影响。

从利益代表差异角度分析, 在上市公司中, 董事长与总经理职责相分离是一种有效的公司治理方式。 董事长和总经理各自代表不同相关方的利益: 董事长是股东权益的最高代表, 负责委派和任命总经理并监督其工作; 总经理是管理层利益的最高代表, 负责有效执行董事长制定的公司战略[33] 。 因此, 董事长或总经理纵向兼任对股权融资成本的影响程度必然存在一定差异。 基于监督效应和掏空效应, 董事长与股东为一致利益人, 董事长以股东利益最大化为目标, 因此纵向兼任董事长不仅更加便于大股东监督管理者, 也更加便于大股东掏空上市公司; 而总经理仅代表管理层的利益, 纵向兼任总经理实现了大股东所有权和经营权的统一, 其监督和掏空作用均相对较弱[29] 。 因此, 无论纵向兼任高管对股权融资成本产生何种效应, 董事长纵向兼任产生的效应都更显著。

综上, 董事长代表股东的利益且拥有更大的权力, 因此无论纵向兼任高管对股权融资成本发挥降低效应还是提高效应, 相比总经理纵向兼任而言, 董事长纵向兼任对股权融资成本的影响都更显著。 基于此, 本文提出以下竞争性假设:

假设2a: 相比总经理纵向兼任, 董事长纵向兼任对股权融资成本的降低效应更显著。

假设2b: 相比总经理纵向兼任, 董事长纵向兼任对股权融资成本的提高效应更显著。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

受2007年会计准则变更和股权融资成本度量方法的影响, 本文选取2008 ~ 2019年我国A股上市公司作为研究样本, 借鉴郑杲娉等[4] 、潘红波等[35] 的研究, 样本的筛选情况如下: ①剔除ST、PT上市公司; ②剔除金融类上市公司; ③为了排除政治因素的影响, 剔除政府部门直接控制的上市公司; ④剔除eps2-eps1<0(eps1、eps2分别为分析师预测的t+1、t+2年每股收益均值)的上市公司; ⑤剔除数据存在缺失值的样本公司。 对样本数据中的所有连续变量进行了上下1%水平上的缩尾处理。 本文所有相关数据均来自国泰安数据库, 并利用Stata 15.0进行统计分析。

(二)变量定义

1. 被解释变量: 股权融资成本(CEF)。 在我国, 事前股权融资成本估计模型要优于事后[36] , 其中OJN模型和PEG模型对我国资本市场的适用性更强。 由于OJN模型数据便于获得, 且不受股利支付的限制, 無需对账面价值和ROE进行估计, 受到的限制较少, 因此本文借鉴Ohlson和Juettner-Nauroth[37] 的研究, 选取OJN模型来估计股权融资成本。 OJN模型计算公式如下:

(1)

其中: γ-1为长期盈余增长率, 参考前人的研究, 将其设定为0.05; δ为目标年度前三年的股利支付率均值; P0为目标年度上年末的股票收盘价; eps1、eps2分别为分析师预测的t+1、t+2年每股收益均值。

2. 解释变量: 纵向兼任高管(AM)。 纵向兼任高管(AM)为虚拟变量。 借鉴郑杲娉等[4] 的研究, 如果大股东是自然人, 某上市公司的董事长或总经理为第一大股东或实际控制人, 或者大股东是法人, 某上市公司的董事长或总经理在第一大股东处或者实际控制人处任职, 那么纵向兼任高管(AM)取值为1, 否则为0。

3. 调节变量: 兼任职务类别(AM_BOARD/AM_CEO)。 为了对比董事长和总经理纵向兼任对上市公司股权融资成本的不同影响, 借鉴郑杲娉等[4] 的研究, 将纵向兼任高管(AM)分为董事长纵向兼任(AM_BOARD)和总经理纵向兼任(AM_CEO)两组, 同时剔除两职合一纵向兼任的情况。

4. 控制变量。 本文借鉴叶陈刚等[38] 、程小可等[10] 对股权融资成本的相关研究, 选取公司规模(Size)、β系数(Beta)、盈利能力(ROA)、财务杠杆(Lev)、账面市值比(BM)等控制变量, 并且控制了行业和年度效应, 同时依据公司和年度进行聚类处理。

各变量定义及说明如表1所示。

(三)模型设计

基于以上分析, 为检验假设1, 本文构建如下模型:

CEF=β0+β1AM+β2Size+β3Beta+β4ROA+

β5Lev+β6BM+β7Growth+β8Turnover+β9Indep+

β10Top1+β11Age+β12Payoff+β13Volatility+

β14Fund+β15Analyst+β16Capital+β17SOE+Year+

Industry+ε (2)

模型(2)用于检验纵向兼任高管(AM)对股权融资成本的影响。 若AM的系数β1显著为负, 则表明纵向兼任高管会降低企业股权融资成本, 即假设1a成立; 若AM的系数β1显著为正, 则表明纵向兼任高管会提高企业股权融资成本, 即假设1b成立。

为检验假设2, 本文将总样本分为董事长纵向兼任(AM_BOARD)和总经理纵向兼任(AM_CEO)两组, 然后进行分组回归。

五、实证结果及稳健性检验

(一)描述性统计

本文对模型中各个变量进行了描述性统计, 结果如表2所示。

由表2可知, 股权融资成本(CEF)的均值为0.133, 与叶陈刚等[38] 计算的股权融资成本均值基本一致, 表明本文计算的股权融资成本的可靠性较高; 其最大值为0.291, 最小值为0.057, 这表明各上市公司的股权融资成本存在较大差异。 纵向兼任高管(AM)的均值为0.594, 说明有59.4%的上市公司运用纵向兼任高管这一治理方式, 与郑杲娉等[4] 的研究结果57.26%基本一致, 表明纵向兼任高管这一特殊治理方式在我国上市公司中得到普遍应用。 企业规模(Size)、β系数(Beta)、总资产收益率(ROA)等控制变量的描述性统计结果均分布在合理范围内, 且与前人研究基本保持一致。

(二)均值—中位数差异检验

本文进行了均值—中位数差异检验, 结果如表3所示。

由表3可知, 采用纵向兼任高管这一公司治理机制的上市公司, 其股权融资成本均值(0.134)和中位数(0.127)均大于未采用纵向兼任高管治理机制上市公司的均值(0.131)和中位数(0.124), 经过均值T检验和中位数Z检验, 两者在1%的水平上存在显著差异, 初步支持了假设1b。

(三)相关性分析

为了检验主要变量之间是否存在严重的共线性, 本文进行了Pearson相关性分析。 结果发现各变量间的相关性系数均小于0.5, 说明本文变量选取合理。

(四)多元回归分析

为了考察纵向兼任高管对企业股权融资成本的影响, 本文对模型(2)进行回归, 回归结果如表4所示。

由表4可知, 三组回归结果的F值均在1%的水平上显著, 并且调整后R2均接近于30%, 说明回归模型不仅在总体上具有良好的显著性, 其对股权融资成本的解释能力也较强。

在全样本中, 纵向兼任高管(AM)与股权融资成本(CEF)的回归系数为0.002, 且在1%的水平上显著。 这表明纵向兼任高管与股权融资成本显著正相关, 即纵向兼任高管会提高企业股权融资成本, 验证了假设1b。

从高管异质性角度区分兼任职务类别后, 董事长纵向兼任(AM_BOARD)与股权融资成本(CEF)的回归系数为0.002, 且在1%的水平上显著; 而总经理纵向兼任(AM_CEO)经统计检验不显著。 这表明与总经理纵向兼任相比而言, 董事长纵向兼任对企业股权融资成本的提高效应更显著, 验证了假设2b。

(五)稳健性检验

1. 替换股权融资成本的衡量方式(PEG模型)。 本文借鉴Easton[39] 、张修平等[21] 的研究, 采用市盈率增长模型(PEG模型)替换股权融资成本(CEF)的衡量方式, 以对主假设回归结果进行稳健性检验。 PEG模型計算公式如下:

(3)

其中: P0为目标年度上年末的股票收盘价; eps1、eps2分别为分析师预测的t+1、t+2年每股收益均值。 变量定义与OJN模型相同。

改变股权融资成本衡量方式后, 主假设回归结果如表5所示。

由表5可知, 全样本中纵向兼任高管与股权融资成本的回归系数为0.002, 且在1%的水平上显著, 这表明纵向兼任高管与股权融资成本显著正相关, 验证了假设1b。 在按兼任职务类别分组后, 董事长纵向兼任与股权融资成本的回归系数为0.002, 且在1%的水平上显著, 而总经理纵向兼任经统计检验不显著, 这表明与总经理纵向兼任相比而言, 董事长纵向兼任对股权融资成本的提高效应更显著, 验证了假设2b。 该回归结果与前文主假设回归结果完全吻合, 说明结论可靠。

2. 替换纵向兼任高管的衡量方式。 本文借鉴潘红波、韩芳芳[6] 的研究, 重新定义纵向兼任高管并运用多元回归分析进行实证检验。 潘红波、韩芳芳[6] 对纵向兼任高管(AM)的定义为: 上市公司董事长或总经理到大股东(前十大股东)单位兼任董事或高管, 或大股东(前十大股东)的董事或高管到上市公司兼任董事长或总经理, 若满足该定义, 则AM取1, 否则取0。

改变纵向兼任高管衡量方式后, 主假设回归结果如表6所示。

由表6可知, 全样本中纵向兼任高管与股权融资成本的回归系数为0.002, 且在1%的水平上显著, 这表明纵向兼任高管与股权融资成本的正相关关系仍然成立, 进一步验证了假设1b。 在按兼任职务类别分组后, 董事长纵向兼任与股权融资成本的回归系数为0.002, 且在5%的水平上显著, 而总经理纵向兼任经统计检验依然不显著, 再次证明与总经理纵向兼任相比而言, 董事长纵向兼任更能显著提高企业的股权融资成本, 进一步验证了假设2b。 该结果再次证明了前文主假设回归结果是可靠的。

3. 内生性问题。

(1)倾向得分匹配(PSM)。 为了解决内生性问题, 参考潘红波、张哲[35] 的研究思路, 采用倾向得分匹配(PSM)方法進行检验。 本文采用核匹配作为整体匹配法, 使用核函数对匹配个体之间不同的距离赋予相应的权重。 本文应用核匹配的核函数为二次核, 带宽为0.06, 匹配后几乎不损失样本, 各变量匹配后标准化差异均小于10%, 满足平衡性检验。 将匹配后的样本重新进行多元回归分析, 回归结果如表7所示。

由表7可知, 进行倾向得分匹配(PSM)后, 全样本中纵向兼任高管与股权融资成本在1%的水平上显著正相关, 验证了假设1b。 按兼任职务类别分组后, 董事长纵向兼任与股权融资成本在1%的水平上显著正相关, 总经理纵向兼任经统计检验不显著, 验证了假设2b。 该结果与前文结论完全吻合, 说明结论稳健。

(2)滞后一期。 为了解决解释变量可能带来的内生性问题, 本文借鉴卫聪慧等[12] 的研究, 选取滞后一期的纵向兼任高管(L.AM)及区分高管异质性后滞后一期的董事长纵向兼任(L.AM_BOARD)和滞后一期的总经理纵向兼任(L.AM_CEO), 观察各滞后变量与股权融资成本的关系。 回归结果如表8所示。

由表8可知, 滞后一期的纵向兼任高管与股权融资成本在5%的水平上显著正相关, 滞后一期的董事长纵向兼任与股权融资成本在5%的水平上显著正相关, 而滞后一期的总经理纵向兼任与股权融资成本在统计上不显著。 该结果再次验证了假设1b和假设2b, 说明本文结论是稳健的。

六、影响机制检验

由上述实证结果可知, 纵向兼任高管会提高股权融资成本。 那么纵向兼任高管是通过怎样的传导机制来影响股权融资成本的呢? 下面将进一步分析与检验该问题。 本文借鉴Jiang等[30] 的研究, 选取大股东资金占用OREC(其他应收款占总资产比例)和与担保相关的关联交易(与担保相关的关联交易额占总资产比例RPT、与担保相关的关联交易次数NRPT)作为大股东掏空(Tunnel)的代理变量, 以进行影响机制检验。 借鉴温忠麟、叶宝娟[40] 的中介效应检验程序, 来验证纵向兼任高管对股权融资成本的影响机制。 具体模型如下所示:

Tunnel=α0+α1AM+α2Size+α3Beta+α4ROA+

α5Lev+α6BM+α7Growth+α8Turnover+α9Indep+

α10Top1+α11Age+α12Payoff +α13Volatility+

α14Fund+α15Capital+α16Analyst+α17SOE+

Industry+Year+ε (4)

CEF=γ0+γ1AM+γ2Tunnel+γ3Size+γ4Beta+

γ5ROA+γ6LEV+γ7BM+γ8Growth+γ9Turnover+

γ10Indep+γ11Top1+γ12Age+γ13Payoff +

γ14Volatility+γ15Fund+γ16Capital+γ17Analyst+

γ18SOE+Industry+Year+ε (5)

影响机制检验结果如表9所示。

由表9可知, 模型(2)中AM的系数β1显著为正, 模型(4)中AM的系数α1显著为正, 模型(5)中Tunnel(OREC、RPT和NRPT)的系数γ2显著为正, 表明间接效应显著。 进一步检验是完全中介、部分中介还是遮掩效应, 模型(5)中AM的系数γ1显著为正, 且α1γ2也显著为正。 由此, 大股东掏空的部分中介效应得以验证。 这表明纵向兼任高管通过加剧大股东资金占用以及与担保相关的关联交易进而提高企业的股权融资成本。

七、进一步分析

(一)股权制衡度的影响

本文借鉴卫聪慧等[12] 的研究, 以第二至第五大股东与第一大股东持股比例之比衡量股权制衡度。 股权制衡度高于年度行业中位数时, 该观测值位于高股权制衡度组, 否则位于低股权制衡度组。 具体回归结果如表10所示。

由表10可知, 在股权制衡度低的组中, 纵向兼任高管对股权融资成本的影响更显著, 在股权制衡度高的组中该影响不显著。 这表明上市公司多个大股东之间的制衡程度较低时, 其对大股东兼任高管发挥掏空效应的抑制作用较弱, 从而强化了纵向兼任高管提高股权融资成本的效应。

(二)董事会规模的影响

本文借鉴王化成等[32] 的研究, 用董事会人数的自然对数衡量董事会规模。 董事会规模大于年度行业中位数时, 该观测值位于董事会规模大组, 否则位于董事会规模小组。 具体回归结果如表10所示。

由表10可知, 董事会规模小的组中, 纵向兼任高管对股权融资成本的影响更显著, 在董事会规模大的组中该影响不显著。 这表明在董事会规模较小的上市公司, 董事会人数较少, 对大股东通过兼任高管实施掏空行为的抑制能力有限, 进而加强了纵向兼任高管提高股权融资成本的效应; 同时也表明董事会规模较大的上市公司对大股东通过兼任高管实施掏空行为的抑制能力较强, 从而削弱了纵向兼任高管对股权融资成本的提高效应。

(三)兼任强度的影响

本文参考张桂玲等[29] 的方法定义兼任强度指标AM_str。 上市公司仅有总经理纵向兼任时, AM_str取值为1; 仅有董事长纵向兼任时, 取值为2; 同时有总经理和董事长纵向兼任时, 取值为3; 不存在纵向兼任高管时, 取值为0。 用AM_str替代模型(2)中的AM后进行多元回归分析, 回归结果如表11所示。

由表11可知, 兼任强度AM_str的系数为0.001, 且在1%的水平上显著, 这表明兼任强度与股权融资成本显著正相关, 即兼任强度越大, 上市公司的股权融资成本越高。 该结果一方面验证了假设2b的合理性, 另一方面表明当上市公司同时存在董事长和总经理兼任时, 纵向兼任高管对股權融资成本的提高效应最显著。

(四)审计质量的影响

本文参考一般文献的做法, 采用审计师是否来自国际“四大”会计师事务所衡量审计质量。 审计师来自国际“四大”时, 该观测值位于审计质量高组, 否则位于审计质量低组。 具体回归结果如表11所示。

由表11可知, 在审计质量低的组中纵向兼任高管与股权融资成本的正相关关系更显著, 反之不显著。 这表明对于审计质量低的企业, 外部审计所能发挥的监督作用有限, 那么外部审计师对大股东兼任高管引发的掏空行为抑制作用有限, 因此会加强纵向兼任高管与股权融资成本的正相关关系; 同时表明企业审计质量越高, 就会获得越多的外部审计监督, 从而会越强烈地抑制纵向兼任高管与股权融资成本的正相关关系。

八、结论及建议

本文通过实证分析纵向兼任高管对股权融资成本的作用机理, 发现纵向兼任高管与股权融资成本存在显著的正相关关系, 即纵向兼任高管会提高股权融资成本。 区分高管异质性后, 发现拥有更大权力的董事长纵向兼任对股权融资成本的提高效应更显著。 对上述结论进行稳健性检验后, 两者之间的正相关关系依然成立。 通过机制检验发现, 纵向兼任高管加剧了大股东掏空行为, 使得企业的股权融资成本提高。 进一步分析发现, 兼任强度越大、股权制衡度越低、董事会规模越小、审计质量越低的上市公司, 纵向兼任高管与股权融资成本的正相关关系越显著。 以上结论与我国实际情况和制度环境相符。

基于以上分析, 本文提出如下建议:

第一, 尽管从1998年至今, 证监会持续提出了“三分开”“五分开”“三分开, 两独立”的原则, 但是我国上市公司纵向兼任高管现象依然普遍存在, 并且本文从股权融资视角研究发现纵向兼任高管发挥着掏空效应。 因此, 一方面, 证监会应与时俱进, 根据我国当前实际情况进一步完善和落实“三分开, 两独立”等限制大股东兼任上市公司高管的政策, 严格监管上市公司的经济活动; 另一方面, 我国立法司法机构应不断完善投资者保护法, 建立健全中小投资者利益保护机制, 维护中小投资者利益, 促使资本市场更加公平公正。

第二, 本文发现兼任强度、股权制衡度、董事会规模、审计质量等公司治理因素会影响纵向兼任高管与股权融资成本间的关系。 公司治理水平越低, 对纵向兼任高管掏空效应的抑制作用就越弱, 就越会强化纵向兼任高管对企业股权融资成本的负面影响。 因此, 我国企业应不断完善内外部公司治理方式, 加强股权治理等内部治理机制的监督作用, 同时也要注重审计师等外部治理力量的作用, 使得大股东掏空行为得到有效制约, 从而弱化纵向兼任高管对股权融资成本带来的负面效应。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] Claessens S., Djankov S., Lang L. H. P.. The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations[ J].Journal of Financial Economics,2000(58):81 ~ 112.

[2] 闫珍丽,梁上坤,袁淳.高管纵向兼任与企业投资效率:促进还是抑制[ J].管理工程学报,2021(3):56 ~ 63.

[3] 中国证券监督管理委员会.上市公司治理准则(2018修订).2018-09-30.

[4] 郑杲娉,薛健,陈晓.兼任高管与公司价值:来自中国的经验证据[ J].会计研究,2014(11):24 ~ 29+96.

[5] Anderson R. C., Reeb D. M.. Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500[ J].The Journal of Finance,2003(58):1301 ~ 1328.

[6] 潘红波,韩芳芳.纵向兼任高管、产权性质与会计信息质量[ J].会计研究,2016(7):19 ~ 26+96.

[7] 乔菲,文雯,徐经长.纵向兼任高管能抑制公司违规吗?[ J].经济管理,2021(5):176 ~ 191.

[8] Claessens S., Djankov S., Fan J. P. H., Lang L. H. P.. Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings[ J].The Journal of Finance,2002(57):2741 ~ 2771.

[9] Chen X., Yang C.. Vertical Interlock and the Value of Cash Holdings[ J].Accounting and Finance,2021(61):561 ~ 593.

[10] 程小可,沈昊旻,高升好.贸易摩擦与权益资本成本[ J].会计研究,2021(2):61 ~ 71.

[11] Villalonga B., Amit R.. How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value?[ J].Journal of Financial Economics,2006(80):385 ~ 417.

[12] 卫聪慧,刘嫦,孙洪锋.纵向兼任高管、产权性质与审计收费[ J].审计与经济研究,2021(2):52 ~ 62.

[13] 蒋琰,陆正飞.公司治理与股权融资成本——单一与综合机制的治理效应研究[ J].数量经济技术经济研究,2009(2):60 ~ 75.

[14] Ashbaugh-Skaife H., Collins D. W., Kinney W. R., Lafond R.. The Effect of SOX Internal Control Deficiencies on Firm Risk and Cost of Equity[ J].Journal of Accounting Research,2009(47):1 ~ 43.

[15] Bebchuk L. A., Cremers K. J. M., Peyer U. C.. The CEO Pay Slice[ J].Journal of Financial Economics,2011(102):199 ~ 221.

[16] Persakis A., Iatridis G. E.. The Joint Effect of Investor Protection, IFRS and Earnings Quality on Cost of Capital: An International Study[ J].Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,2017(46):1 ~ 29.

[17] 姜付秀,支晓强,张敏.投资者利益保护与股权融资成本——以中国上市公司为例的研究[ J].管理世界,2008(2):117 ~ 125.

[18] 代昀昊.機构投资者、所有权性质与权益资本成本[ J].金融研究,2018(9):143 ~ 159.

[19] Saad M., Samet A.. Liquidity and the Implied Cost of Equity Capital[ J].Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,2017(51):15 ~ 38.

[20] 曾颖,陆正飞.信息披露质量与股权融资成本[ J].经济研究,2006(2):69 ~ 79+91.

[21] 张修平,李昕宇,卢闯,宋秀慧.资产质量影响企业权益资本成本吗?[ J].会计研究,2020(2):43 ~ 59.

[22] 甘丽凝,陈思,胡珉,王俊秋.管理层语调与权益资本成本——基于创业板上市公司业绩说明会的经验证据[ J].会计研究, 2019(6):27 ~ 34.

[23] 赵玉洁,万贻健,方瑄.关键审计事项披露能否降低上市公司的股权融资成本?[ J].审计研究,2020(6):59 ~ 67.

[24] Glosten L. R., Milgrom P. R.. Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders[ J].Journal of Financial Economics,1985(14):71 ~ 100.

[25] Diamond D. W., Verrecchia R. E.. Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital[ J].The Journal of Finance,1991(46):1325 ~ 1359.

[26] 汪炜,蒋高峰.信息披露、透明度与资本成本[ J].经济研究,2004(7):107 ~ 114.

[27] 支晓强,何天芮.信息披露质量与权益资本成本[ J].中国软科学,2010(12):125 ~ 131.

[28] Shleifer A., Vishny R. W.. A Survey of Corporate Governance[ J].The Journal of Finance,1997(52):737 ~ 783.

[29] 张桂玲,线婷婷,王林江.纵向兼任高管、产权性质与企业投资效率[ J].中央财经大学学报,2020(1):70 ~ 88.

[30] Jiang G. H., Lee C. M. C., Yue H.. Tunneling Through Intercorporate Loans: The China Experience[ J].Journal of Financial Economics,2010(98):1 ~ 20.

[31] Fisman R., Wang Y. X.. Trading Favors Within Chinese Business Groups[ J].American Economic Review,2010(100):429 ~ 433.

[32] 王化成,王欣,高升好.控股股东股权质押会增加企业权益资本成本吗——基于中国上市公司的经验证据[ J].经济理论与经济管理,2019(11):14 ~ 31.

[33] 段梦然,王玉涛,徐瑞遥.两职分离背景下高管权力差距与投资效率[ J].管理评论,2021(8):196 ~ 210.

[34] Kato T., Long C.. CEO Turnover, Firm Performance, and Enterprise Reform in China: Evidence from Micro Data[ J].Journal of Comparative Economics,2006(34):796 ~ 817.

[35] 潘紅波,张哲.控股股东干预与国有上市公司薪酬契约有效性:来自董事长/CEO纵向兼任的经验证据[ J].会计研究,2019(5):59 ~ 66.

[36] 毛新述,叶康涛,张頔.上市公司权益资本成本的测度与评价——基于我国证券市场的经验检验[ J].会计研究,2012(11):12 ~ 22+94.

[37] Ohlson J.A., Juettner-Nauroth B. E.. Expected EPS and EPS Growth as Determinants of Value[ J].Review of Accounting Studies,2005(10):349 ~ 365.

[38] 叶陈刚,王孜,武剑锋,李惠.外部治理、环境信息披露与股权融资成本[ J].南开管理评论,2015(5):85 ~ 96.

[39] Easton P. D.. PE Ratios, PEG Ratios, and Estimating the Implied Expected Rate of Return on Equity Capital[ J].The Accounting Review,2004(79):73 ~ 95.

[40] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[ J].心理科学进展,2014(5):731 ~ 745.

【作者单位】首都经济贸易大学会计学院, 北京 100071