家庭关怀度与班级归属感对河南省有留守经历高职生网络成瘾的联合效应

张俊杰,王恩娜

1北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心,北京,100875;2天津大学教育学院,天津,300350

留守经历一般指的是在16周岁前,孩子曾在没有父母一方或双方抚养的情况下生活超过6个月的经历[1]。童年时期有留守经历的高职生是高职院校困境家庭学生的重要组成部分,所占的比例高达78%[2]。相关研究表明,相对于无留守经历的高职生而言,留守家庭中长大的高职生的自我效能感与心理资本水平偏低[1],社交焦虑、人际孤独水平较高[3],更容易沉溺于网络以逃避现实世界。网络成瘾指的是个人冲动性的网络过度使用行为,其日常功能也会因网络使用而受损[4],近年来已成为大学生群体检出率较高的行为偏差问题之一。研究显示,网络成瘾严重威胁个体的学业功能[5],对学生的睡眠质量和身体免疫力也会产生消极影响[6],长期病态的、强迫性的网络过度使用易引发抑郁等情绪障碍[7],导致自我回避、社交焦虑等一系列人际困扰问题。因此,有留守经历高职生的网络成瘾及其影响因素,尤其值得关注。

家庭关怀度是个体对于家庭合作度、适应度、情感度、成熟度以及亲密度的主观满意度[8]。已有研究表明,家庭关怀度可以有效预测青少年的心理韧性[9],较高的家庭关怀度体验与大学生较低的精神病性、较少的孤独感体验以及良好的人际适应有关[8]。班级归属感是个体感知到自身是班级中的重要成员、被班级同学所接受、被班级同学认为有价值以及与其他同学共同成为整体的一种感情[10]。有研究者指出,班级归属感与个体面临学习困难时的持续努力之间存在显著的正相关,对大学生自主学习能力有显著的积极影响[10]。通过文献梳理发现,已有研究多从消极亲子互动、不良师生关系等方面,分别考察家庭或者学校背景中的风险因素对个体网络成瘾形成所发挥的重要作用,却忽视了家庭和班级这两个不同的微系统对有留守经历高职生网络成瘾可能存在的联合影响。

根据病理性网络使用的认知行为模型,远端环境因素通过近端非适应性认知影响个体的网络成瘾[11]。作为一种适应性认知,自尊可能在环境因素与个体网络成瘾之间发挥中介作用[12]。实证研究表明,良好的家庭氛围和同伴关系可以促进个体形成高水平的自尊[13-14],也有研究发现,自尊可以显著负向预测大学生网络成瘾和手机社交成瘾[15]。作为影响有留守经历高职生成长与发展的两个重要现实因素,家庭关怀度与班级归属感是否可以发挥联合效应,通过提升有留守经历高职生的自尊水平,进而有效缓解其网络成瘾,这一问题值得探索。基于此,本研究对河南省2所高职院校有留守经历高职生的家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾展开研究,探讨家庭关怀度与班级归属感作为保护性因素缓解有留守经历高职生网络成瘾的联合效应,并检验自尊在其中的中介效应,以期为有留守经历高职生网络成瘾的干预措施提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

根据已有研究关于有留守经历高职生的标准界定[2],本研究将有留守经历高职生界定为:在16周岁前,父母双方或单方流动到外地务工,并与该学生分离达6个月及以上。本研究采取整群抽样的方法,于2019年11月至2020年1月,选取河南省2 所高职院校20个班级中有留守经历的高职生作为研究对象。本次调查获得学生的知情同意,并采用匿名填写方式。共发放问卷2266份,回收有效问卷2128份,有效回收率为93.91%。其中有留守经历高职生983人,占46.2%。在有留守经历高职生中,男生595人,女生388人;大一541人,大二442人;城镇112人,农村871人;第一代大学生486人,非第一代大学生497人;平均年龄为(19.5±1.1)岁。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况调查表。包括性别、年龄、生源地、父母受教育程度、家庭经济状况等。

1.2.2 家庭关怀度指数问卷。 采用Smilkstein编制的家庭关怀度指数问卷[16],该问卷包括5个因子,用以评定大学生对家庭合作度、适应度、情感度、成熟度、以及亲密度5个方面的主观感受。采用3点计分,按照“几乎很少、有时这样、经常这样”分别计0分、1分、2分,总分在0-10分之间。得分越高表示个体从家庭获得的关怀越多,对家庭功能的满意度越高。该问卷在本研究中的Cronbach's alpha为0.83。

1.2.3 班级归属感量表。参考Bollen和Hoyle的学校归属感量表[17],将题项中的“学校”改为“班级”,通过5个题项来测量个体的班级归属感,分别是“我感觉自己是班级的一员”“我在班级有归属感”“我对班级发生的事情很感兴趣”“我乐意花时间去支持一些班级活动”“我所在的班级是一个好的班级”。每个题项对应“非常不同意、不同意、无倾向、同意、非常同意”5个选项,分别计1-5分,总分在5-25分之间。得分越高代表个体的班级归属感越高。在本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.89。

1.2.4 自尊量表。采用Rosenberg编制的自尊量表[18],该量表共10个条目。采用4点计分,从“非常不符合”到“非常符合”分别计1-4分,总分范围为10-40分。其中5个条目正向计分,5个条目负向计分,得分越高者其自尊水平越高。本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.78。

1.2.5 网络成瘾量表。采用Young编制的网络成瘾量表[19],该量表共8个条目。采用6点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1-6分,总分范围为8-48分。得分越高者其网络成瘾水平越高。该量表在国内外研究中被广泛使用,具有良好的信效度。本研究中,该量表的Cronbach's alpha为0.91。

1.3 统计学方法

采用SPSS 24.0进行统计学分析。通过独立样本t检验对各变量在人口统计学特征上的差异进行分析;采用Pearson相关系数法分析家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾两两之间的相关性;运用线性回归方法,以家庭关怀度、班级归属感作为自变量预测网络成瘾;参考国内学者对于交互效应检验的具体步骤[20],分析家庭关怀度与班级归属感对网络成瘾的交互效应;采用Bootstrap法探讨自尊的中介效应。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

本研究在数据收集过程中通过采用匿名填写、承诺保密、部分题目反向计分等方式进行程序控制,以减少自我报告法存在的共同方法偏差问题,并使用 Harman 单因素法对共同方法偏差进行检验。结果表明,因素分析后得到未旋转的第一个公因子解释的变异量为24.7%,小于统计学上40%的临界值,表明该研究不存在严重的共同方法偏差问题。

2.2 不同人口统计学特征有留守经历高职生各变量得分比较

独立样本t检验结果发现,家庭关怀度、班级归属感、自尊和网络成瘾的得分在年级、生源地和是否第一代大学生上的差异不显著(P>0.05)。自尊得分在性别上存在显著差异(P<0.01),女生的自尊得分(2.67±0.41)显著低于男生(2.74±0.36);网络成瘾得分在性别上存在显著差异(P<0.001),男生的网络成瘾得分(2.98±1.08)显著高于女生(2.67±1.01)。见表1。

表1 有留守经历高职生家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾情况分析

2.3 家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾的相关分析

有留守经历高职生家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾得分的相关矩阵见表2。结果发现,家庭关怀度、班级归属感、自尊得分与网络成瘾得分呈显著负相关(P<0.01) ,家庭关怀度得分与自尊得分呈显著正相关 (P<0.01),家庭关怀度、班级归属感得分与自尊得分呈显著正相关(P<0.01)。

表2 家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾的相关分析

2.4 家庭关怀度、班级归属感对网络成瘾的交互效应检验

预先将家庭关怀度、班级归属感、自尊与网络成瘾得分标准化处理,产生“家庭关怀度*班级归属感”的交互项,进行回归分析时纳入性别、年级、生源地、是否第一代大学生作为控制变量。接着,检验家庭关怀度与班级归属感对网络成瘾的直接效应,结果表明家庭关怀度显著负向预测网络成瘾(β=-0.10,P<0.01),班级归属感显著负向预测网络成瘾(β=-0.17,P<0.001)。进一步加入交互项,检验家庭关怀度、班级归属感对网络成瘾的总交互效应,结果发现交互项显著负向预测网络成瘾(β=-0.08,P<0.01)。

2.5 家庭关怀度、班级归属感预测网络成瘾的模型分析

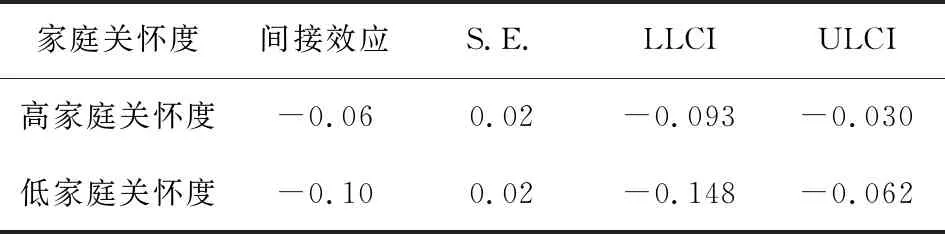

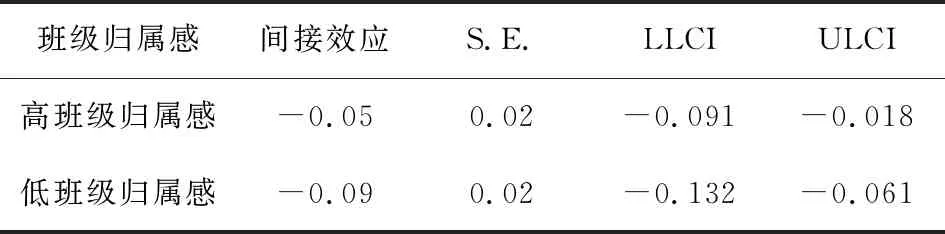

本研究进一步检验家庭关怀度、班级归属感对高职学生网络成瘾的交互效应是否以自尊为中介。由于家庭关怀度、班级归属感的交互可能影响自尊和网络成瘾,故将二者分别作为调节变量进行分析。结果显示,家庭关怀度、班级归属感及其交互项均显著正向预测自尊(β=0.26,P<0.001;β=0.28,P<0.001;β=0.07,P<0.01),班级归属感、自尊可以显著负向预测网络成瘾(β=-0.09,P<0.01;β=-0.28,P<0.001),家庭关怀度对网络成瘾的预测作用不显著(β=-0.03,P>0.05),家庭关怀度与班级归属感的交互项对网络成瘾的预测作用显著(β=-0.06,P<0.05)。见图1。按均值加减1个标准差将家庭关怀度和班级归属感分为高分组和低分组,将Bootstrap次数设置为5000次进行检验,结果显示高、低家庭关怀度条件下的间接效应值分别为-0.06、-0.10,95%CI分别为(-0.093, -0.030)和(-0.148, -0.062),不包含0;高、低班级归属感条件下的间接效应值分别为-0.05、-0.09,95%CI分别为(-0.091, -0.018)和(-0.132, -0.061),不包含0。见表3、表4。因此,家庭关怀度和班级归属感对网络成瘾的交互效应通过自尊的中介作用影响网络成瘾。

图1 家庭关怀度、班级归属感预测网络成瘾的路径分析

表3 家庭关怀度作为调节变量时的间接效应

表4 班级归属感作为调节变量时的间接效应

简单斜率检验结果显示,当家庭关怀度较低时,班级归属感对自尊的正向预测作用显著(βsimple=0.20,P<0.001),班级归属感对网络成瘾的负向预测作用不显著(βsimple=-0.03,P>0.05);当家庭关怀度较高时,班级归属感对自尊的正向预测作用显著(βsimple=0.35,P<0.001),班级归属感对网络成瘾的负向预测作用显著(βsimple=-0.15,P<0.001)。根据交互效应图,当家庭关怀度高时,高班级归属感更能够显著提升有留守经历高职生的自尊水平,降低其网络成瘾,若以班级归属感为调节变量,结果与之相似。因此,家庭关怀度与班级归属感之间的交互效应是协同效应而非补偿效应。见图2、图3。

图2 家庭关怀度和班级归属感对自尊的交互效应

图3 家庭关怀度和班级归属感对网络成瘾的交互效应

3 讨论

3.1 家庭关怀度、班级归属感与自尊水平可以显著预测有留守经历高职生的网络成瘾

本研究结果显示,家庭关怀度得分低的有留守经历高职生自尊得分低,网络成瘾程度较高;班级归属感得分高的有留守经历高职生自尊得分高,网络成瘾程度较低。这表明有留守经历高职生主观感知的家庭关怀度缺失与班级归属感不足会诱发其不良网络使用行为。这一结果支持了生态系统理论:微系统影响个体的心理发展与行为习惯[21],并与以往研究的结果较为一致。如王若晗等的研究显示,恶劣的家庭环境可以显著增加青少年病理性网络使用的概率[22]。与此相反,良好的亲子沟通可以通过降低高职生的孤独感负向预测网络成瘾[23]。在学校方面,也有研究发现高水平的学校参与情况可以有效降低个体的网络游戏成瘾[24]。因此,对于缺乏父母关爱、无法融入班级的有留守经历高职生而言,当现实世界无法满足其基本情感需要时,他们会转向网络社交媒体、网络游戏等寻求满足,导致过度依赖网络。此外,本研究也表明自尊作为个体评价自我价值感的重要指标,可以显著负向预测有留守经历高职生的网络成瘾。这可能是因为当个体处于低自尊水平时,对负面评价与人际拒绝更为敏感,会感到难以与他人建立亲密关系,无法满足自身社会融入与情感交流的心理需求,因而更容易沉浸于能给个体带来慰藉感与安全感的虚拟网络世界。这提示推进高职教育的过程中,不仅应关注学生的学业成就,更应关注其身心健康尤其是自尊水平,提供适当的情感支持以减少问题性网络使用的产生。

3.2 家庭关怀度与班级归属感对有留守经历高职生网络成瘾的影响存在联合效应

本研究进一步发现,家庭关怀度和班级归属感除相应的“净效应”外,还存在显著的交互效应。这种交互效应表现为一致条件(同高同低)下的协同效应而非不一致条件(一高一低)下的补偿效应,即家庭关怀度高、班级归属感高的有留守经历高职生网络成瘾水平最低,家庭关怀度低、班级归属感低的有留守经历高职生网络成瘾水平最高。这表明家庭关怀度与班级归属感的联合效应可以使网络成瘾得到最大幅度的降低。这一结论也得到了以往研究的支持,如有研究者基于累积风险模型,考察了亲子关系、学校联结、师生关系、同伴侵害等9种生态风险对个体网络成瘾的影响,发现这9种生态风险因素两两之间均存在中度的相关关系,在一定程度上呈现出“协同发生性”,对于网络成瘾的预测作用也呈现出一定的累积效应[4]。在本研究中,家庭关怀度与班级归属感对于缓解网络成瘾各自发挥着重要作用,同时两者也密切相关。当有留守经历的高职生感知到的家庭关怀较高时,他们的孤独感更低、人际亲密度更高,所体验到的班级归属感也更强。而对于缺乏父母关爱的有留守经历高职生而言,当个体能够获得班级归属感,通过和同学沟通交流体验到温暖,也可能会将其迁移到家庭中,改善家庭亲密、合作与情感等情况。因此,班级归属感与家庭关怀度可以通过彼此影响进而有效降低有留守经历高职生的网络成瘾。

3.3 自尊在家庭关怀度与班级归属感影响有留守经历高职生网络成瘾中发挥中介作用

进一步的分析表明,家庭关怀度通过自尊的中介作用间接影响有留守经历高职生的网络成瘾;班级归属感不仅可以直接影响有留守经历高职生的网络成瘾,也可以通过自尊间接影响网络成瘾。此外,家庭关怀度与班级归属感的交互项除直接影响网络成瘾外,亦通过自尊这一中介变量影响网络成瘾。根据网络成瘾的认知行为模型,情境线索中的家庭关怀度不足与班级归属感缺失作为远端心理病因,需要通过非适应性认知这一近端心理因素才能诱发网络成瘾行为[12]。低水平的自尊是一种以消极自我评价为主的低自我价值、低自我效能体验,长期缺乏家庭关爱,游离于班级边缘,会使有留守经历高职生产生严重的自我怀疑与自我否定,引发诸如“我是无用的”“我是没有价值的”等一系列扭曲的自我认知。为逃避这些负性体验,他们可能会转向网络,通过病理性补偿的方式寻求意义感、快乐感与价值感。而高水平的自尊作为一种有效的心理保护机制,可引发积极的自我认知与情绪体验,激活个体内在心理修复系统[4],转向建设性的补偿行为,从而有效阻断不利情境因素的影响。