历史描写性翻译研究对象的确立

(作者单位:广东外语外贸大学翻译学研究中心)

王剑

(电子科技大学 外国语学院,四川 成都 611731)

1.引言

翻译史研究是翻译研究的一大热点(王莹, 2019: 4),而描写性翻译研究则是翻译史研究的重要途径。要开展这一途径的研究,首要环节在于研究对象的确立。针对何为翻译,中西方不少学者曾从本体论层面进行过探讨(如Toury, 1980; 1995)。但目前为止,针对如何判断历史上的某文本是否属于翻译现象这一具体问题的讨论十分有限。笔者仅见Pym(1998)和Poupaud 等(2009)描述过相关方法,但均存在一定局限。鉴于此,本文针对这一问题展开具体讨论,以期对历史描写性翻译研究的开展有所裨益。

据笔者所见,“历史描写性翻译研究”(historical-descriptive translation research)这一表述最早出自赫曼斯对描写性翻译研究的综述性文章(Hermans,2004)。图里对描写性翻译研究进行过系统的学理阐释,指出翻译学要想发展为“科学性学科”,必须加强对翻译现象的历史描写(Toury,1980:19)。本文将这种描写的具体步骤(Toury, 1980: 79-88; Toury,1995: 70-86)总结为:从某一具体历史环境中能够直接观察的翻译产物入手,反构出因时间流逝而无法直接观察的翻译行为,归纳出其中的行为规律,并根据这些行为规律推断出对翻译产生制约的共识性规范。通过重复上述步骤将更多的历史环境纳入研究,归纳和推断翻译在不同的历史环境中分别体现出哪些行为规律、受制于哪些规范,便能够从中发掘出在整个人类历史上具有“普遍性”的翻译行为规律和翻译规范,即翻译现象的普遍规律。

可以看出,历史描写性翻译研究带有强烈的科学性倾向。就研究路径而言,它要求研究者从翻译产物这一切实存在且能够直接观察的经验性事实出发,通过系统性的研究环节渐次递进,深入翻译行为的内在机制。就学术旨趣而言,它致力于通过不断扩大研究范围,探索人类历史中翻译现象的普遍性规律。

2.历史描写性翻译研究的对象

历史描写性翻译研究在研究路径和学术旨趣方面的特征对其研究对象提出了以下要求。其一,科学性定位要求研究对象尽可能明确。不同的具体历史环境中,哪些文本属于翻译、可纳入研究视野,哪些属于非翻译、应排出研究范围,相关判断应基于直观清晰、而非隐晦模糊的标准。其二,经验性宗旨要求研究对象尽可能客观。研究者应排除对翻译本质的先验性预设,确保纳入研究范围的是不同具体历史环境中真实存在的现象,而非研究者基于主观偏见虚构的现象。其三,系统性原则要求研究对象尽可能稳定。对不同历史时期中翻译现象的判断标准,同一研究者应保持前后一致,学术共同体应形成基本共识,做到彼此统一,确保纳入研究范围的是同一类现象。其四,普遍性规律要求研究对象尽可能开放。特别是在时间维度上,应该将分别存在于不同历史环境中的翻译现象尽可能广泛地纳入研究范围,确保普遍性规律是基于普遍性研究对象而归纳得出。总之,只有在确立研究对象这一研究工作的初始环节做到明确、客观、稳定、开放,才能够保证历史描写性研究的科学性、经验性和系统性,才可能实现对人类历史中翻译现象普遍性规律的探索。

然而,当前学界是如何确立研究对象的呢?以文学作品翻译史这一历史描写性翻译研究的传统领域为例,笔者通过BITRA(Bibliography of Interpreting and Translation)数据库检索,发现85项中国学者以中文出版和1781项西方学者以英文出版的研究成果。由于后者数量过大,笔者从中随机抽取同样85项作为样本。对中西方各85项研究逐一分析后发现:分别有72项中文研究和63项英文研究对如何断定被选作研究对象的文本是翻译文本未做任何说明;分别有13项中文研究和19项英文研究是由研究者设立了工作定义,将符合该定义的文本判断为翻译并确立为研究对象;另有3项英文研究直接从Index Translationum等翻译索引数据库中选取文本,将其判断为翻译并确立为研究对象。

在确立研究对象环节,中西方学者都主要依靠前两种方式,即靠感觉或靠定义。靠感觉的弊端自不必言,靠定义看似合理,但在历史描写性翻译研究的语境下依然存在如下问题。其一,定义由概念组成,概念往往具有模糊性,无法对经验现象加以明确区分。以定义“翻译即等值”为例,某一文本与另一文本之间的等值可能体现在诸多方面和不同程度,而该定义并未言及什么样的等值才能算作判断翻译的标准,因此无法在确立研究对象环节做到明确。其二,定义代表研究者主观上对翻译本质属性的先验性预设,从主观定义出发,容易歪曲历史经验中相关现象的实际身份,因而无法在确立研究对象环节做到客观。其三,如果研究者从各自不同的定义出发则难以保证研究的是人类历史经验中的同一类现象,可能导致学术共同体内自说自话,无法在确立研究对象环节做到稳定。其四,如果从任何统一的定义出发,则又意味着将该定义未能囊括、但实际存在于广阔历史场域中的部分翻译现象排除在研究范围外,无法在确立研究对象环节做到开放。总之,靠感觉还是靠定义,都体现为研究者从对翻译现象的主观先验认识出发,将符合该认识的文本判断为翻译。以这种方式确立研究对象与历史描写性研究从经验事实出发的理念格格不入,无法保证研究对象明确、客观、稳定、开放,难以展开具有科学性、经验性、系统性的研究,难以实现对人类历史中翻译现象普遍性规律的把握。

那么,究竟以何种方式确立研究对象才能够尽可能做到抛开研究者的先验认识、从经验事实出发呢?图里对翻译本体的探讨为这一问题提供了启示。在图里看来,所有被称为翻译的文本都不具备绝对的先验本质,而是在各自所处的具体环境中、被与之直接相关的人“认定”为翻译(Toury, 1980: 17-18)。简而言之,经验世界中的翻译现象都是“认定之翻译”(assumed translations),即“所有在目标语文化环境中被呈现为或被看待为翻译的文本”(Toury, 1995: 32; 笔者译)。循着图里的思路,要做到抛开研究者的先验认识、从经验事实出发来判断某文本是否属于翻译现象,唯一的途径是看在该文本所处的具体环境中、与之直接相关的人做出什么样的“认定”;所谓与文本直接相关的人,主要包括其制造者和阅读使用者。因此,判断某文本是否属于翻译,只需针对其制造者和阅读使用者展开实证调查。

到此,解决问题的思路已明确,但在实际操作中依然存在两个问题。首先,所谓的“认定”发生在精神思维之中,那么研究者应通过什么途径得知制造者和阅读使用者如何“认定”某文本的身份归属?特别是将时间维度纳入视野时,研究者如果与文本制造者和阅读使用者处于不同历史时期,就无法展开直接的实证调查。其次,对某文本是否属于翻译现象,其制造者和其阅读使用者的“认定”之间是什么关系?在制造者和阅读使用者的“认定”出现分歧情况下,研究者又应对该文本的身份归属做出怎样的判断呢?下文将分别回答这两个问题。

3.副文本和元文本的方法论意义

对于经验世界中的各类现象,人们往往以语言为载体赋予其相应的身份标识,而在精神思维之中对某一现象身份归属的“认定”往往通过语言得以显化。因此,研究者要判断某文本的制造者和阅读使用者如何认定其身份归属,可从二者的语言中发掘相应的身份标识。但若因时过境迁,研究者无法返回文本所处的具体历史环境与文本制造者和阅读使用者进行直接的语言交流时,应如何获取以语言为载体的身份标识呢?

法国学者热奈特关于文本间相互关系的理论为解决这一问题提供了有效的方法论启示。热奈特认为,经验世界中的文本很少孤立存在,几乎所有文本都处于与其他文本的相互关系中(Genette, 1997: xv)。就某一文本而言,有两种其他类型的文本与之密切相关。其中一类,热奈特称为“副文本”(paratexts)。它们要么直接附着于某文本,如封面、标题、作者信息、题词、前言、后记、注释等;要么独立于该文本,如文本制造者在其书信、日记、传记、访谈、宣传中论及该文本之处(同上: xi,xviii, 5)。不论是附着还是独立,副文本都来自文本制造者,包括文本书写者、出版者、赞助者等。在特奈特看来,文本制造者正是通过这些副文本,向潜在的阅读使用者群体提供有关文本制造过程的信息,从而将其以特定的身份形式呈现给世界(同上: 1)。另外一类,热奈特称为“元文本”(metatexts)。它们主要指阅读使用者对文本的评价(Genette, 1992: 82),如书评、包含该文本的书目汇编或分类编目等。这些来自文本阅读使用者的元文本能够体现阅读使用者如何接受、看待某文本。

综上所述,就某一文本而言,其副文本体现着制造者对文本的呈现,其元文本体现着阅读使用者对文本的看待,副文本和元文本共同反映了在具体历史环境中、与之直接相关的两类人对文本身份归属的“认定”。因此,研究者要判断历史上的某一文本是否属于翻译,只需从其副文本和元文本中发掘相应的身份标识。例如,对于晚清时期的某一汉语文本,只要能够在该文本的封面等副文本中发现“译”字等标识,或在包含该文本的书目汇编等元文本中发现该文本被列入译作类别,则说明该文本在其所处的具体历史环境中、被与之直接相关的两类人共同“认定”为翻译,即属于图里所说的“认定之翻译”。据此,研究者便可断言该文本在晚清历史时期内属于事实经验上的翻译现象,可作为研究对象被纳入晚晴时期翻译现象描写性研究的范围。

副文本和元文本中的身份标识以文字符号为载体,对某文本的身份归属判断具有以下积极意义。其一,文字符号具有显化特征,直接诉诸于感官,可通过实际观察加以把握,有助于研究者对文本身份归属做出直观清晰的判断,做到尽可能明确。其二,文字符号具有历史传承性,可反映出在具体历史环境中、与之直接相关的人如何认定某文本的身份归属,有助于研究者排除在其本人所处的当代环境中形成的关于翻译本质的先验性预设,做到尽可能客观。其三,文字符号是社会集体共识的产物。有助于不同研究者搁置对翻译本质的不同认识,使得学术共同体在判断翻译现象时标准统一,做到尽可能稳定。其四,文字符号具有范畴化功能,经验世界中两两各异的现象通过文字符号的范畴化功能而被锚定为同类现象,有助于研究者采取开阔的视野,将广阔历史场域中变动不居的具体现象纳入研究范围,做到尽可能开放。

4.副文本和元文本的具体使用方法

对于历史上的某文本,虽然其副文本和元文本都能够反映在该文本所处的具体历史环境中、与之直接相关的人如何“认定”其身份归属,但有时,不论单独依靠副文本还是单独依靠元文本都难以实现对文本身份归属的有效判断。其原因在于,副文本和元文本虽各有其优势,但也各有其缺陷。

副文本的优势在于它出自文本的制造者。制造者直接主宰文本的生产过程,因此副文本中的身份标识能够以历史在场者的视角直接反映出文本的产生方式和身份性质。而副文本的缺陷在于,文本制造者可能会在副文本中故意歪曲地呈现文本身份。例如,为避免审查,制造者可能将实际是原创的某文本称为翻译(Toury, 1995: 40-44)。同理,出于追求功名等原因,制造者也可能将实际是翻译的文本称为原创。因此,副文本无法提供绝对真实的认定。

相比而言,元文本的优势在于它出自文本的阅读使用者。尽管个体阅读使用者同样可能故意歪曲地看待文本身份,但较之制造者,阅读使用者往往数量更多。研究者若能针对某文本收集尽可能多的元文本(如不同读者的书评)或者能够广泛代表阅读使用者群体看法的元文本(如由统计机构发布的包含该文本的书目汇编),从中发掘相应的文本身份标识,便能在统计学意义上确保群体阅读使用者对文本身份认定的真实性。但元文本同样存在缺陷。元文本出自阅读使用者,与文本最初的生产环节之间总是存在或长或短的时间距离,因此,无法如副文本一般以历史在场者的视角提供充分确凿的认定。

因此,判断历史上的某文本是否属于翻译有必要同时考察其副文本和元文本。可操作性较强的方法是,一方面尽可能多地收集不同文本制造者生产的副文本,另一方面尽可能寻找能够广泛代表文本所处历史时期阅读使用者看法的元文本,然后将从副文本和元文本中发现的身份标识相结合,得出研究者自己的判断。通常可能出现以下四种情况:

情况一,在副文本中和元文本中都发现“译”字或同类身份标识,说明文本制造者将其呈现为翻译,阅读使用者也将其看待为翻译,即文本在其所处的具体历史环境中、被与之直接相关的两类人一致“认定”为翻译。据此,研究者可确切判断该文本在其所处历史环境中属于事实经验上的翻译现象。对于该历史时期的描写性翻译研究,该文本可作为最核心、第一层次的研究对象纳入研究范围。

情况二,在副文本中发现“著”字或同类身份标识,而在元文本中发现“译”字或同类身份标识,说明文本制造者试图将其呈现为非翻译,而阅读使用者倾向于将其看待为翻译,即二者对其身份归属的“认定”出现分歧。此时,由于元文本更能代表社会共识,本文倾向于将这样的文本判断为在特定历史环境中以伪创作(pseudo-original)的面目出现的翻译现象。但是,如上文所述,阅读使用者与该文本的生产环节之间毕竟存在时间距离,对于该文本的产生方式和身份性质无法提供确凿的认定。在这种情况下,研究者无法得出如情况一中的确切判断。而对于该历史时期的描写性翻译研究,在缺乏属于情况一的文本、研究对象较为有限时,可考虑将情况二的文本作为非内核、第二层次的研究对象纳入研究范围。

情况三,在副文本中发现“译”字或同类身份标识,而在元文本中发现“著”字或同类身份标识,说明文本制造者试图将其呈现为翻译,而阅读使用者倾向于将其看待为非翻译,二者对文本身份归属的“认定”再次出现分歧。此时,由于元文本更能代表社会共识,该文本在其所处的历史环境中可能是以伪翻译(pseudo-translation)的面目出现的非翻译现象(Toury, 1995: 40-41)。不过,如图里指出,制造者既然试图将该文本呈现为翻译,则往往会在其文本特征等方面尽可能地模仿和接近真正的翻译(同上: 45-46)。因此,通过对该文本进行研究,也能够在一定程度上获得对该历史时期内真实翻译现象的认识。鉴于此,对于该文本所处历史时期的描写性翻译研究,在缺乏情况一和情况二的文本、研究对象极为匮乏时,可姑且将情况三的文本作为较边缘、第三层次的研究对象纳入研究范围。

情况四,在副文本中和元文本中都发现“著”字或同类身份标识,说明文本制造者将其呈现为非翻译,阅读使用者也将其看待为非翻译,即文本在其所处的具体历史环境中、被与之直接相关的两类人一致“认定”为非翻译。据此,研究者可确切判断,该文本在其所处历史环境中不属于事实经验上的翻译现象。对于该历史时期的描写性翻译研究,该文本不应作为研究对象被纳入研究范围。

5.丁韪良汉语文本的身份判断

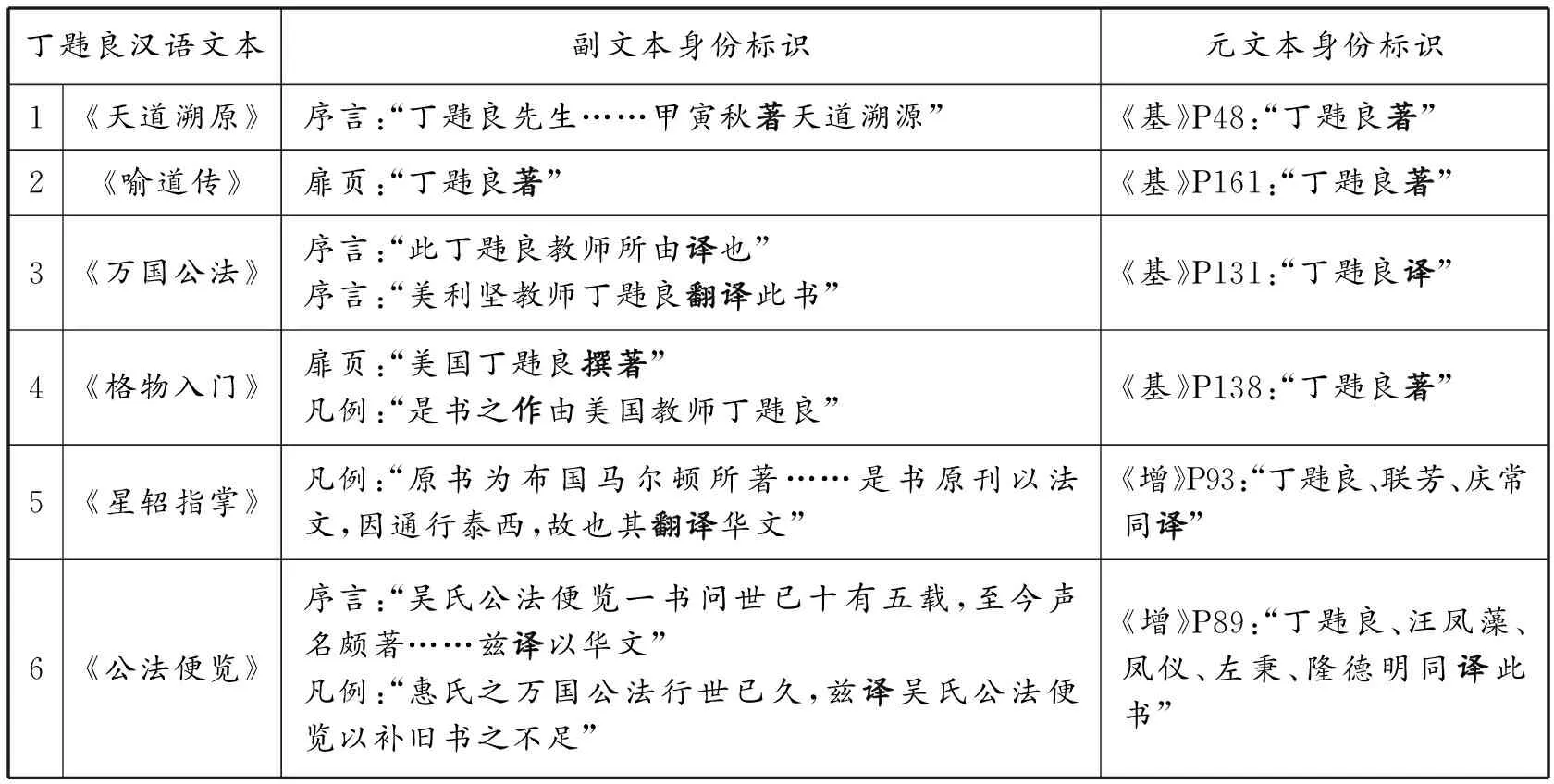

丁韪良(W. A. P. Martin, 1827-1916)是1850年来华的美国传教士。在华六十余年间长期担任中国近代重要翻译机构同文馆的总教习,将大量西学著作翻译成汉语并出版。丁韪良翻译活动持续时间长、涉及领域广,对其译作展开描写性研究,对把握近代中国翻译现象的内在规律有着重要意义。面对诸多以汉语出版、由丁韪良署名的文本,研究者要排除自身主观上对翻译本质属性的先验预设,以明确、客观、稳定、开放的标准来判断其中哪些属于翻译现象非常困难。原因在于,作为西方来华人士,丁韪良以汉语出版的大部分西学文本都是在西方作品的基础上以汉语转述而成,因此都在某些文本特征方面与西方作品存在一定程度的等值。至于其中哪些算作翻译,研究者不论是靠感觉还是靠定义,均难以做出科学有效的判断。在本节,笔者即以丁韪良12部主要的汉语文本为例,展示如何综合运用副文本和元文本信息,对文本的身份归属进行判断。

笔者用作判断依据的副文本有12个待认定文本的扉页、序言、凡例等。这些副文本分别谈及各文本的制造和诞生过程。从中发掘相应的身份标识,可得知各文本的制造者——包括书写者丁韪良本人、出版者同文馆等机构及赞助者清政府官员等——对其身份归属的呈现。笔者用作判断依据的元文本有由晚清藏书家徐维则编写、目录学家顾燮光增补、清政府官方发行的《增版东西学书录》(1902),简称《增》;以及由19世纪后期来华的英国传教士雷振华编写、西方在华出版机构圣教书局发行的《基督教出版各书书目汇纂》(1917),简称《基》。这两部书目收录了由丁韪良署名的多个汉语文本,且分别由清政府官方和近代西方在华出版机构发行。从中发掘相应的身份标识,可得知晚清中国精英阶层和西方在华人士这两类主要的阅读使用者群体对各文本身份归属的看待。

从上述副文本和元文本中发现的相关身份标识将共同反映12个文本在其所处的晚清中国历史环境中、与之直接相关的人对其身份归属的“认定”。表1按出版先后顺序列出待认定文本,表中重点标记的字词即为笔者从各副文本和元文本中发现的身份标识。

表1 副文本及元文本身份标识

(续表)

将从各文本的副文本和元文本中发现的身份标识加以结合,再根据上一节的分析,研究者可对12个文本的身份归属做出如下判断。《万国公法》《星轺指掌》《公法便览》《富国策》《公法会通》和《公法新编》6个文本属于情况一,在其所处的近代中国历史环境中、被其制造者和阅读使用者一致“认定”为翻译,是事实经验上的翻译现象。对于近代中国历史环境中的描写性翻译研究,可作为核心研究对象纳入研究范围。相反,《天道溯原》《喻道传》《格物入门》《西学考略》《性学举隅》和《邦交提要》6个文本属于情况四,在其所处的近代中国历史环境中、被其制造者和阅读使用者一致“认定”为非翻译现象。对于近代中国历史环境中的描写性翻译研究,不应作为翻译现象纳入研究范围。稍显遗憾的是,在这12个文本中,并没有出现属于情况二和情况三的文本。不过,在历史描写性翻译研究确立研究对象的环节中,这属于正常现象。

6.结语

历史描写性翻译研究是针对具体历史环境中的翻译现象进行的归纳性研究,其核心目标在于通过对翻译事实经验的描写把握其普遍历史规律。因此,在确立研究对象的环节,研究者应避免对翻译现象本质属性做任何先验性预设,以防后续研究陷入循环论证的误区,失去科学发现的意义。在这一译学范式下,唯一有效的研究路径是“循名而责实”,从历史上某一文本的副文本和元文本中发掘相应的身份标识,将带有“译”字等身份标识之“名”的文本判断为所属历史环境中的翻译现象并纳入研究范围,进而通过描写性研究实现对其本质规律之“实”的探索和把握。