结构化视角下民族传统村落跨文化交流中的适应与认同

范莉娜 岑怡 张晶

编者按:民族要复兴,乡村必振兴。乡村美,中国才能美。习近平总书记强调:“要坚决守住脱贫攻坚成果,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,工作不留空档,政策不留空白。” 这意味着“三农”工作重心已经历史性转移到全面推进乡村振兴上来。乡村振兴是全面的振兴,不能只盯着经济发展,也要提振广大人民群众的精神面貌,实现乡风文明、家风良好、民风淳朴,因为广大农民群众是乡村振兴的主力军,要广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民投身乡村振兴、建设美好家园。

本刊持续推出“乡村振兴战略”专题。本期邀约贵州师范大学旅游与航空服务学院教授范丽娜团队、西南大学教师教育学院博士后胡杨,分别就“结构化视角下民族传统村落跨文化交流中的适应与认同”和“基于文化治理视角的乡村美育发展:价值、困境与路径”展开研讨,现刊出有关成果。

(策划:文丰安 易晓艳)

摘 要:通过对黔东南两个典型侗族传统村落的实证考察,基于Bootstrap抽样思想下的探索性因子分析、方差分析和回归分析来探讨结构化视角下村民文化适应对民族认同的影响。结果表明,第一,传统村落村民文化适应的内部结构中除了日常生活行为维度处于一种双文化认同状态外,社会交往交流和族群认同两个维度都有较强的侗文化偏好。在“血缘—地缘—精神”为纽带的共同体中,村民处于一种文化适应的多维状态。第二,侗寨内村民普遍持有较强民族认同,体现在对本民族的探索欲望和承诺意愿上,这就意味着个体具备了本民族文化自觉的前提。第三,当不考虑两个变量结构时,文化适应和民族认同之间并无显著关联,但在结构化视角下除了日常生活行为对民族认同探索有正向影响外,文化适应的其他维度对民族认同都有显著负向影响,也即是当村民文化适应中的本族文化倾向越强时,其民族认同也会更强。由此可见对特定区域、特定群体在跨文化接触中的适应与认同应突破惯常单维标准和静态框架,需从多维、嵌入视角来进行理解。

关键词:民族传统村落;文化适应;民族认同;结构化

基金项目:国家社会科学基金项目“旅游高质量发展视域下西南民族特色村寨内生能力构建与评价研究”(21BMZ074);文化和旅游部社会科学研究项目基金“少数民族节庆文化助推文旅融合发展的路径及效应研究”(222DY35)。

[中图分类号] C952 [文章编号] 1673-0186(2022)006-0032-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.006.003

位于西南的少数民族传统村落大多聚居而栖,分布在崇山峻岭的偏隅之处,拥有优质的民族文化资源且大部分仍旧保持着古朴的民风民俗。随着社会经济的不断发展,这些传统村落更像一个个“文化千岛”,通过不同的文化表征,向外来者诠释着文化多样性。而在这种对外展示和交流的过程里,村落中诸如历史记忆、传统习俗、生活方式等共同文化特征也受到外来世界的影响和冲击。两种文化在接触中的经历是复杂的,这些复杂性常常导致个体跨文化时在行为、价值观、对待原文化和主流文化态度之间产生冲突[1]。一方面,新媒体、旅游者、务工返乡人员或如火如荼的城镇化建设等新鲜事物极为迅速地敲开了古村落大门,让村民们不管愿意与否都在尝试去接受和适应主流文化,而当主流文化与本民族原文化相撞时,文化之间便开始了接触、采借、整合的过程[2]。结果要么文化适应,要么文化不适应。另一方面,传统村落在同外界的主客互动中,内群与外群之间的界限会被强化,个体出于社会、文化、经济、情感及个体特征等多方因素会出现本民族认同强化、弱化或消失的现象。伴随经济全球化及社会快速转型的大背景,立足少数民族聚居区文化多样性和复杂性特点,从地区稳定、民族团结、和谐共享的角度出发去了解少数民族传统村落村民的跨文化适应、民族认同及两者间关系是有时代意义和理论价值的,也是学术界一个重要研究主题。然而,以往相关研究大多属于普遍化、一般化、分散式的现象描述与经验分析,缺乏对欠发达地区民族传统村落村民文化适应与民族认同进行深层次剖析。事实上既需要考虑个体自身情况,更需要将其置于家乡或民族传统村落这个特定“社会结构”的时空场域中研究跨文化互动关系与结果,即从跨文化适应与民族认同路径的一般性分析,转向瞄准特异性及综合破解之策的结构性研究[3]。为此,基于结构化视角,以社会学中的结构化分析为主线,本文尝试进行以下三方面的研究:一是探究民族传统村落村民文化适应的结构;二是探究民族传统村落村民民族认同的结构;三是在特定结构中探究村民文化适应与民族认同的关系。通过对以上问题的探讨以期为我国特定地区高质量发展背景下的多元文化融合动态建设提供有效建议。

一、文献综述:结构化视角的引入

以往研究中更多的是对民族认同与文化适应这两个构念的整体呈现综述,而本文从结构化视域入手来看这两个变量的多维面向。

(一)民族认同

许多关于民族认同的研究都是基于社会心理学家的研究[1]。从历史角度看,自20世纪60年代美国民权运动以来,民族认同问题就成为一个重要的社会问题并开始受到越来越多的关注,因为世界很多国家的人口结构都在变化[4]。特别是在美国,由于少数民族(如西班牙裔和亚裔美国人)迅速增长,民族认同成为少数民族成员和占主导地位的社会成员间突出的问题[5]。

泰弗尔(Tajfel)将民族认同定义为“个人自我概念的一部分,其来源于对社会群体(或群体)成员资格的认识,以及该成员资格所具有的价值和情感意义”[6]。阿什莫尔(Ashmore)等人试图确定民族认同的主要组成部分,并为理解民族认同提供了一个有用的框架,包括自我分类、承诺、依恋、探索、行为参与、内部群体态度、民族價值观和信仰等等[7]。虽然民族认同有很多定义,但使用频率最高的是菲尼(Phinney)给出的界定,即“民族认同”是自我的一个持久的、基本的方面,包括族群成员的意识以及成员持有的关于族群的态度和感情[8]。民族认同是个体对融入自我概念的文化独特性的保留和获得,自我概念通常是作为少数族群成员的个体在主流社会中发展起来的[9]。民族认同一词包含了自我认同的几个方面,如对一个群体的归属感和承诺感、对一个民族的价值观和态度以及参与一系列本民族文化活动。这些活动包括参与时的共同语言、行为、社交、宗教、政治以及他们中的任何组合[9-11]。

(二)文化适应

只要涉及跨文化情境,文化适应(acculturation)都是相当重要的理论。它体现了个体或者群体在适应一个新的文化环境时从认知、态度再到行为上出现的系列变化[12]。通常用“文化适应”这个构念来解释跨文化环境里个体的原文化与新文化相碰会发生些什么[13]。在社会心理学领域通过对文化适应构念的研究能够分析个体持续接触另一种文化时会在族群认同、交友偏好、生活习惯、学习效能和抗压调整等方面做出怎样的调适[14],以达到心理和社会文化层面上的适应。

(三)结构化

安东尼·吉登斯(A .Giddens)在1973年提出了“结构化”(Structuration)这一术语,运用结构化理论对于主体与结构的关系进行了解释。吉登斯的结构化理论表明:人们的行为是被结构化的,行动具有结构的属性,结构性背景限定了人们可能的行为领域[15]。在吉登斯的理论体系中,结构和行动的构成并非彼此独立的两个既定现象,对于个体的行动而言,结构并不是外在之物,而既是行动的中介也是它的结果。行动和结构,社会与个体,在观察和解释社会现象时具有同样重要的作用,它们本身是一个相互影响的统一体系,而非二元对立的独立体[16]。

结构主义在20世纪中期被引入经济学分析,它突破“经济人”同质假设以及一般均衡理论推演,探究经济结构的多层次性[17]。按照《新帕尔格雷夫经济学大词典》的解释,结构主义把考察对象当作“体系”,研究各部分关系而非孤立的某个部分[18]。

民族传统村落在与外界的交往交流交融中呈现出成因复杂、类型多元的异质性和结构化特征,对这种特定区域特定群体在对外跨文化接触中的适应与认同释义应突破惯常单维标准和静态框架,而从多维、动态视角下来揭示其结构属性内涵。

(四)民族认同的结构化释义

认同形成理论起源于埃里克森(Erikson)的自我认同模型。根据埃里克森的说法,认同不是个人自动拥有的,而是随时间变化的事物[19]。从认同形成理论的角度来看,個体所获得的认同来自两个过程,即探索和承诺。根据埃里克森的模型,马西娅(Marcia)关于个人认同的实证工作提出了四种认同状态,这取决于探索和承诺的程度:模糊、止赎、中止和获取认同[20]。个人可能既没有探索也没有承诺,这表明他们处于模糊状态。如果个人做出了没有探索的承诺,那么他们将处于止赎的状态。如果个人在探索过程中没有做出承诺,那么他们将处于暂停状态。最后,如果个人已经探索了关键的身份问题并做出了承诺,那么他们就是获得了认同[9,20]。菲尼在前人研究的基础上提出了民族认同三阶段发展模型:第一阶段是未经验证的民族认同;第二阶段是民族认同探索;第三阶段是获取民族认同。菲尼强调,族群成员有理解和解释自己族群的方式[21]。菲尼和翁在2006年设计出了一个普遍适用的MEIM-R量表(Multi-group Ethnic Identity Measure-R),该量表中包含了探索和承诺两个维度[22]。在结构化视域下,文章认为民族传统村落村民的民族认同结构包括民族认同探索和民族认同承诺两个属性。

(五)文化适应的结构化释义

在以往研究中,研究者对黔东南侗族村落村民文化适应维度做过实证分析,将其划分为三个维度,其中两个维度是基于外在行为层面上的表现,包括社会交往交流、日常生活行为,而另一个维度是基于内部主观认知层面的族群认同[23]。也有其他学者得出原住民聚居村落村民文化适应的认知、行为、情感三维度结论[24-25]。瓦格纳(Wagner)认为语言是交流的工具,他还强调了语言对于彼此交流的社会单元的构成和分布有着决定性作用,继而决定着人们能够参与到集体当中的各种活动[26]。对于把唱歌“当饭吃”并贯穿婚丧嫁娶一生的侗寨村民来说,唱侗歌就是他们重要的社交工具。语言和社会交往是学者们经常使用的两个指标[27]。在文化适应的研究中通常会把生活行为偏好作为一个重要的测量工具,也可以借此来判断对新文化的适应[28]。族群认同则是个体处于新文化体系内在与不同族群交往过程中产生的对自己所属族群的认同感和归属感的一种心理文化变化[29]。在结构化视域下,文章认为民族传统村落村民的文化适应结构包括社会交往交流、日常生活行为、族群认同三个属性。

(六)文化适应与民族认同的关系

文化适应与民族认同一起被认为是研究少数民族群体的重要框架。民族认同构成了心理适应的重要整体指代[30]。作为群体文化适应过程的一部分,民族认同只有在两种或多种文化持续直接接触的情况下才有意义,而且重要的是要了解与民族认同有关的文化内涵。个体生活环境中所蕴含的文化在塑造自我意识方面有着重要的作用,个人由此识别并确认属于某个群体。当个体特别是刚刚成年的少数族裔从一种文化接触到另一种文化时,自我认同的许多方面在文化适应过程中被修改以适应新的信息和经历[31]。文化适应是一个复杂的现象,文化适应过程影响了正在适应中的个体的能力,包括他们的认同感知和在新社会中的社会支持感知[32]。到目前为止,很多少数民族面临与文化适应压力有关的身份认同时会有冲突感[8]。这种不匹配引起的主观不适(危机)会对自我意识的过程、态度、价值观、行为探索和重新评估产生影响[19-20],也就是说文化适应会对民族认同的形成和结果产生影响。

从根本上说,少数民族在主流社会生活中面临的多元文化体系之间的文化差异会给他们带来心理上的困扰。在感受和使用两个明显不同群体的规范时很有可能会导致指导先前个体认知、行为的认同体系解构[30]。这种情况下寻求安全感、认同感和支持感的个体心理社会压力和适应机制会变得难以驾驭和协调[33]。在日益频繁并不可避免的跨文化交流中,随着少数民族与主流社会的持续接触,少数民族群体比主流群体会更重视其民族性,更认可族群身份对他们的重要意义和作用[9]。因此,本文得出从深层次的角度来看特定区域的特定群体在跨文化交流交融中的文化适应及民族认同是多维的,也是紧密关联的。

二、案例地概况及数据收集

为便于研究的顺利展开,本文通过对案例地的深入剖析来实现以小见大。所选的两个样本地位于贵州黔东南苗族侗族自治州,都是“养在深闺”的传统侗族村落。

从江县的小黄侗寨以侗族大歌闻名遐迩,全村742户3 339人均系侗族,寨中侗歌队就有近30支。黎平县的黄岗侗寨已有800多年历史,保存和延续着上千年原生态侗文化和传统农业生产生活习俗,全村368户1 719人都为侗族,整个寨子民风淳朴,被外访者称为“遗世独立的世外桃源”。

调查于2019年7月在两个侗寨中展开。黄岗村和小黄村的问卷分发都是通过随机拦截方式进行的,因两个村“空心化”现象明显,总共回收问卷200份,最终获得有效问卷仅169份,有效回收率为84.5%,表1显示了样本的基本信息。

三、测量量表

本文主要通过定量分析来完成数据分析,需要进行测量的变量分别是作為因变量的民族认同和作为自变量的文化适应。所用量表皆是经典量表并经过论证和同行认可。

(一)因变量

本文因变量为民族认同。根据上述民族认同理论观点及其形成机制,采用民族认同领域使用最为广泛的测量工具菲尼和翁修订版MEIM-R量表(Multi-group Ethnic Identity Measure-R),该量表包括两个维度:民族认同探索和民族认同承诺。前者指个体积极认知并积极参与能够使自己了解本民族的各项活动;后者指个体对本民族身份意义和价值的感受与评价。这两个子量表既可分别采用3个问项单独测量,又可合并作为一个总量表来使用[22]。问项采用五级李克特量表来测量,选项从“1=非常不同意”到“5=非常同意”来计分,分值越高说明民族认同程度越高。

(二)自变量

本文自变量为文化适应。文章以SL-ASIA文化适应测量量表为基础,参照雷诺兹(Reynolds)、范莉娜对原住民文化适应调查研究,将三个民族传统村落村民文化适应设置为三个维度: 社会交往交流、日常生活行为以及族群认同[34-35]。社会交往交流的操作为个体对方言、朋友交往的偏好程度,分别通过“在家时使用的语言”“朋友的族群偏好”等6个问项来测量。日常生活行为的操作为主要反映村落居民在日常生活中的行为偏好程度,分别通过“食物偏好”“服装偏好”等4个问项来测量。族群认同的操作为自己侗族身份内在的、主观的认知,分别通过“本族身份认同”“本族自豪感”等3个问项来测量。根据三个子量表中所有13个题项加总后的均值作为文化适应衡量指标。本文采用五级李克特量表来测量问项:“1=完全的侗文化偏好”“2=侗文化导向的双文化主义”“3=真正的双文化主义”“4=汉文化导向的双文化主义”“5=完全的汉文化偏好”。分值越小代表侗文化偏好程度越强,分值越大代表汉文化偏好程度越强,分值处于中间值代表双文化主义。

四、数据分析和结果

在依据案例地黔东南小黄村和黄岗村两个典型侗族传统村落问卷调查所获得的169份有效数据基础上,利用SPSS 19.0进行了村民文化适应与民族认同的结构化分析、文化适应与民族认同的描述分析、个体文化适应对其民族认同的影响分析,结果如下。

(一)文化适应的结构分析

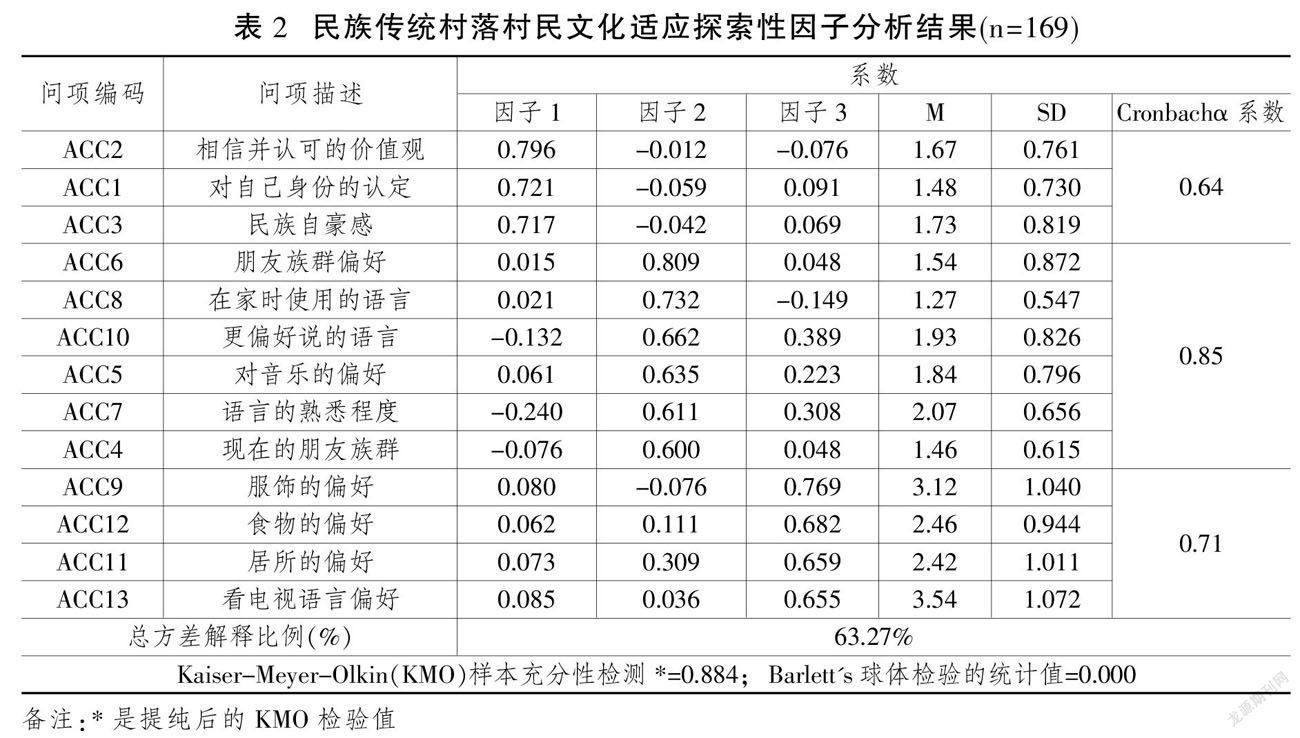

本文利用探索性因子分析来确定文化适应结构,结果抽取出三个共同因子,可解释总变异的63.27%,且社会交往交流(α=0.85)、日常生活行为(α=0.71)和族群认同(α=0.64)的Cronbachα信度系数均大于0.6,符合埃文斯(Evans)等提出的统计要求[36]。表2显示了文化适应量表系数矩阵,描述性统计及Cronbachα系数,用字母ACC(Acculturation)来表示文化适应测量题项。

如表2所示,两个村落村民文化适应析出了三个因子,且每个因子对应的题项都与雷诺兹和范莉娜提出的三维度量表相符。因此,可以利用该量表及其维度划分来对少数民族传统村落村民文化适应进行测量。

(二)民族认同的结构分析

文章利用探索性因子分析来确定民族认同的结构,结果抽取出两个共同因子,可解释总变异的63.35%,且民族认同探求(α=0.70)和民族认同承诺(α=0.70)的Cronbachα信度系数均大于0.6,符合埃文斯(Evans)等提出的统计要求[36]。表3显示了修订版MEIM-R量表的模式系数矩阵,描述性统计及Cronbachα系数,用字母EI(Ethnic Identity)来表示民族认同测量题项。

如表3所示,两个村落村民民族认同析出了两个因子,且每个因子对应的题项都与修订版MEIM 量表中的民族认同探求和民族认同承诺两因素相符。因此,可以利用修订版MEIM 量表及其维度划分来对少数民族传统村落村民的民族认同进行测量。

(三)村民文化适应与民族认同的描述分析

2019年两个村落村民文化适应带有明显的侗文化偏好(M=1.88),从其内部结构来看,在社会交往交流维度(M=1.73)和族群认同维度(M=1.50)上村民更倾向于本族文化,而在日常生活行为维度上更偏向于双文化主义(M=2.45)。两个村落村民普遍具有较强的民族认同(M=4.00),具体来看村民不仅有较强的对本民族及其风俗、信仰和行为认知的欲望(M=4.00),也有对自己民族较强的归属感、依恋感和自豪感(M=3.99)(见表4)。

自助法(Bootstrap)是最常用的统计推断方法之一,因其能够解决小样本评估问题而得到广泛应用;该法由美国斯坦福大学教授埃夫隆于1979年提出,是一种新的增广样本统计方法[37]。在分布未知或小样本情况下,对原样本的数据进行再抽样,得到多次重复样本,构造统计量的经验分布,对总体的分布特性进行统计推断,属于非参数统计方法。本文采取单因素方差分析(A One-way ANOVA),同时利用Bootstrap技术,从原始样本中重复抽样1 000次,得到1 000个统计量,利用这1 000个统计量的样本方差来计算统计量的方差,以此弥补样本量较少的问题。结果发现,只有受教育程度对民族认同探索变量有显著差异,其他变量下的民族认同没有显著差异,见表5。通过LSD分析发现小学及以下学历的群体与高中和大学以上两个群体之间在民族认同探索上有显著差异,小学及以下学历的居民对本民族认同的探索欲望最低,而随着受教育程度的加深,居民想要探求和认知的意愿也会增强,尤以大学以上学历的居民最为强烈。

(四)结构化视角下文化适应对村民民族认同的影响分析

首先,不考虑内部结构,利用1 000次重复抽取样本的Bootstrap方法,以文化适应为自变量,以民族认同为因变量进行回归分析,探求文化适应是否对民族认同有影响,结果见表6。

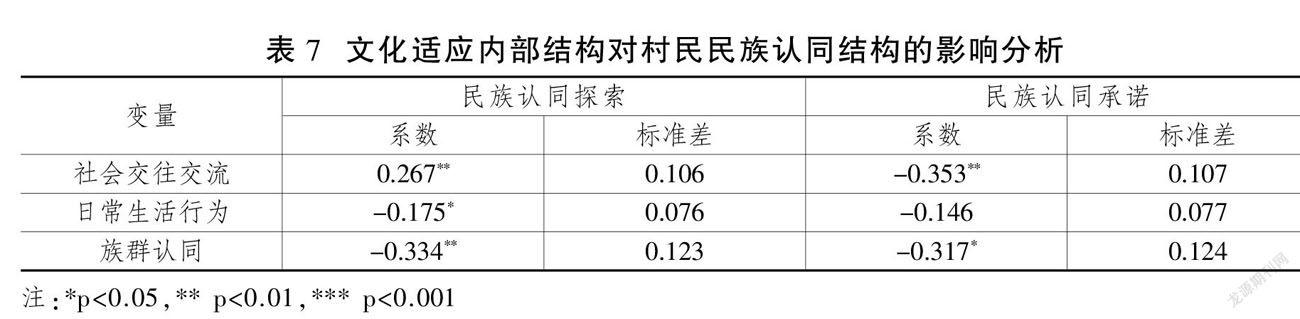

其次,考虑内部结构,利用1 000次重复抽取样本的Bootstrap方法,分别以文化适应的三个维度为自变量,以民族认同的两个维度为因变量来进行回归分析,探求文化适应内部结构是否对村民民族认同内部结构有影响,结果见表7。

从表6,表7可以看出:当不考虑内部结构时,村民文化适应对民族认同没有显著影响。但基于结构化视角,文化适应三个维度对民族认同两个维度绝大部分都有显著影响。两个侗寨村民的社会交往交流维度对民族认同探索和民族认同承诺有显著影响(p<0.01),但对民族认同探索是正向影响,对民族认同承诺是负向影响,即村民越是偏好说本地方言和与本族人交往,则对本民族进行了解、認知、评价的意愿越低,但对本民族认同感、归属感和依恋感更强。

日常生活行为维度只对民族认同探索有显著负向影响(p<0.05),对民族认同承诺没有显著影响,即当村民在日常衣食住行中的偏好更倾向于本民族习惯时,他有更强的了解和探索本民族的意愿。

族群认同维度对民族认同探索(p<0.01)和民族认同承诺(p<0.05)有显著负向影响,即当村民更认同自己侗族身份并以此为荣,同时也更遵从侗族传统的为人处世之道时,他们对本民族的探索意愿就越强,也会有更强的族群归属感和依恋感。

五、结论与讨论

文章对黔东南两个侗族传统村落,即小黄村、黄岗村2019年村民文化适应和民族认同数据进行了分析,依据结果得出如下结论。

(一)从结构性视域到嵌入性视角

欠发达地区的民族传统村落在对外开放与融合进程中少数民族群体跨文化时的适应和认同并不只是简单的行为选择过程,而是受到结构性因素制约的行动。诚如美国社会学家布劳所说:“社会学的中心任务不是解释个体行为,而是解释社会环境结构怎样影响人们的生活变迁。”[38]当前,传统村落村民的对外交往已然成为普遍现象,无论是不同文化接触后的适应还是不同族群接触后的认同都是发生在一个嵌入的体系之中,隐含的行动逻辑只有在特定的文化框架、社会结构背景下才能准确理解。毛丹指出,“所有社会问题的发生、呈现方式、感受方式和解决方式,都处于一个特定的结构中,不理解这个结构就无法理解为什么某些社会现象在其他国家和在我们这里会不一样”[39]。结构既是社会机制运作的背景,也是塑造其模式及运作方式的结构性变量。结构出现在各种社会机制中,催生了不同社会现象生成的因果链条。反过来,特定社会现象或行为背后的因果机制是特定结构推动的结果[40]。因此,在研究个体行动时要有结构性视域,要考虑“嵌入性”发展模式及其可能。

(二)结构化视角下的文化适应与民族认同

1.“血缘—地缘—精神”共同体下侗族传统村落村民文化适应的多层面状态

两个侗寨村民文化适应在结构上分成了三个维度:社会交往交流、日常生活行为、族群认同。村民的文化适应在总体上呈现出较强的侗文化偏好,但从结构上来看日常生活行为上体现出双文化主义,而在社会交往交流和族群认同上侗文化偏好强于主流文化偏好。可见,村民虽然在文化的物质层面如饮食、穿着、居所建筑及收看电视节目上受外来主流文化影响加大,有“汉化”趋势,但在文化的制度和精神层面上,如方言使用、内群社交偏好和族群身份及价值观认可上更为偏好侗文化。文化适应是两个文化群体直接持续接触时产生变化的过程及结果。按照社会认同理论的一个重要原则是对内群体和外群体的分类,内群体是属于显著群体的个体,而外群体是不属于显著群体的个体[41]。社会上所有群体都生活在其他群体之中,个体倾向于在社会群体中寻找或保持成员认同,这为他们的自尊或自我认同提供了一个积极的方面[2]。在黔东南这两个侗族传统村落中,村民通过跨文化适应过程,除了在文化物质表层上有较为明显的双文化偏好,在文化适应内层选择了更强的原文化偏好并由此形成更为明显的内外群体划分。在中国现代化、城镇化大发展的今天,这个结果与大众一般感知并不相符,甚至是全球化思维下文化适应研究的一个悖论。贝利(Berry)提出当个体不愿意保持自己原文化认同而接受主流文化时是一种同化状态,当个体既保持着自己原文化认同又愿意和主流文化接触时处于整合状态,当个体注重保持自己原文化认同而避免和主流文化接触时处于分离状态,居民的整合和同化意味着文化适应程度好,分离则意味着文化不适应[42]。基姆(Kim)也认为跨文化适应过程是个体面对压力不断学习与转变,逐步成长的动态过程[43]。从本文结果来看,村民文化适应的“融合”状态主要停留在物质层面,由于黔东南侗族传统村落尚属典型的“血缘共同体—地缘共同体—精神共同体”统一体[44],在熟人社会、世居村寨和共同崇拜的神祇及共同遵守的村规民约下,村民在文化适应的制度和精神层面上并未改变,一直在坚守,呈现出的是文化适应的“分离”状态,这种“分离”是与环境高度契合下的反应。作为血缘、地缘、精神共同体下的民族传统村落虽然处于全球一体化背景下,但跨文化适应中的侗文化偏好将依然根深蒂固,除非统一体的平衡被打破。

2.侗族传统村落村民民族认同的“自觉”状态

两个村落村民都有较强的民族认同,且民族认同分为了探索和承诺两个维度。菲尼提出过民族认同发展的三阶段模型[45]:第一阶段被称为“未经验证的民族认同”,其特点是缺乏对本民族的探索,处于第一阶段的个人接受自己所处主流文化的价值观和态度,受家庭及生活环境的影响;第二阶段被称为“民族认同探索”,当个体开始探索他的民族认同时,这个阶段就开始了;第三个阶段被称为“民族认同获取”,是认同过程的理想结果,其特点是对自己的族群有一种清晰而自信的感觉。而这个探索和获取也是费孝通所说的“文化自觉”的基础,也即生活在既定文化中的人,对其文化有自知之明,知道它从哪里来、怎么来、要到哪里去、有什么特点[46]。对小黄侗寨和黄岗侗寨的居民而言,他们对本民族文化及其表征有较多的认知和了解,对聚族而居的熟人社会也有很强的归属感和依恋感,达到了民族认同的理想结果,即菲尼所言的“获取性民族认同”。这种强民族认同还可提升整个村落民族性的显著性和重要性。不少研究发现,对于那些具有强烈民族认同的人来说,他们对族群文化显著的表征认同会更高[47-48]。这些作者的研究还表明,显著性与高民族认同者的日常积极心理——幸福感有关,而低民族认同者的日常——幸福感则与此无关。这也就解释了为什么两个侗寨无论在物质文化还是非物质文化层面都保持着原汁原味的本族特色,且村民拥有很高的主观幸福感知[49]。

在侗族传统村落村民民族认同的“自觉”状态中,值得一提的是高学历对应着高自觉。两个侗族传统村落村民社会人口统计学变量下的民族认同绝大多数都没有显著差异,只有民族认同探索维度在不同的受教育程度之间有显著差异,受教育程度越高,村民对本民族情况的探知欲望越强。可见,学历越高的村民意味着其接受主流文化的教育越多,与外群的更多接触更容易引发个体想要弄清楚自己族群的产生、演变和未来发展,这便是文化自觉,学历越高,这种自觉越强。

(三)民族传统村落村民文化适应对其民族认同的影响

1.结构化视角下的变量间关系

通过回归分析发现,不考虑文化适应和民族认同内部结构时,两个变量之间无显著影响。但从内部结构入手来剖析时,除了日常生活行为对民族认同承诺无显著影响外,文化适应其他维度对民族认同都有着显著影响。其中社会交往交流维度对民族认同探索维度是显著正向影响,从这点看出村民如果普通话能力弱且都是在族群熟人社会里活动时,是没有意愿或意识不到要去探索和了解本民族相关情况的,他们或许认为现在身处的一切都是天经地义和理所当然的。除了这一对关系外,文化适应的其他两个维度对民族认同均是显著负向影响,说明村民文化适应中的侗文化偏好更强时,无论是民族认同探索还是民族认同承诺都会更强。可见,通过结构化视角可由表及里,能更准确分析变量间关系。

2.文化适应能加强民族认同

文化适应里更强的原文化偏好会形成更为明显的内外群体划分,造成村民更强的内群体认同和凝聚力。根据泰弗尔和特纳的说法,社会群体被定义为“一群认为自己是同一社会类别的成员对自己的团体及其成员形成了一定程度的社会共识,并带有情感”[1]。人们隶属于社会群体有助于界定他们是谁,从而有助于群体成员在社会中创造自己的位置[2]。伴随着文化适应,个体在自我定义过程中的群体归属感和承诺才会内化于心理过程中并形成心理调适[9,50]。在传承遗产文化时的主观体验能帮个体确认与特定群体的“整体性”和“联系性”[6,51],这会带给人一种归属感,也会帮着个体建构特别的社交网络、价值和情感意义[52]。应当指出,民族探索和承诺的强度不一定与认同的内容有关,而是与个人持有的具体态度或世界观有关,这种态度或世界观的形成也是文化适应的结果[50]。而已获取确切的民族认同意味着个体对群体的态度是经过探索和评价得到的,并不仅仅是其他人的想法简单照搬后的内化。从这一点来看,文化适应通过不同文化群体交往中的调适可以强化民族认同中的探知欲望和归属感,也包括对自己族裔身份的自豪和认可,并对群体成员产生积极情感[1]。

3.适应与认同关系下的几点思考

当群体处在一种以地域为限,自我封闭且自给自足的状态时是可以生存并繁衍生息的。此时,并未建立关联的群体之间能够做到“各适其适,各美其美,各不相干”。但是,伴随人类社会发展进程,以“地球村”自居的时代下,群体间相互隔绝的藩篱早被打破,人与人、群体与群体之间的交往交流交融已是历史之必然。费孝通说过:“一个社会越是富裕,这个社会里成员发展其个性的机会也就越多。相反,一个社会越是贫困,其成员可以选择的生存方式也越有限。”[53]在民族问题研究中同样适用于这个规律:少数民族聚居区经济越发展,现代化程度也就越高,这个时候各民族群体凭借自身独特资源,依托外部一体化经济市场环境去挖掘和发展本民族比较优势的机会也就可能越大。在现代化、城镇化进程中,各民族人民生活里共同的东西必然会越来越多,如通用的语言,通用的信息等等,但这并不妨碍各族群用自己的族群特点去做好发展的文章。“各美其美”固然好,但在“和而不同”的世界中各民族应该有建立“美美与共”的多元一体心态。

本文利用文化适应和民族认同两个变量一起来研究少数民族群体,为了解西南民族传统村落少数民族原住民个体心理、社会和文化能力提供了一种途径。在上文研究结论基础上,尚有五点思考。第一,从研究结果来看,村民处于一种文化适应的多层面状态。对西南那些封闭贫困的少数民族传统村落而言,是否真正做好心理准备去拥抱如火如荼的现代化进程?第二,在现代化进程中少数民族传统村落村民文化适应在表层和深层上的分类差异内里原因是什么?第三,个体在认识和发展自我民族认同时,该如何处理本群文化和他群文化的差异?第四,文化适应在某种程度上能够解释并影响一部分民族认同。根据本文结论,如果本族文化偏好下的文化适应才有助于强化民族认同,那这种状态是否有益于众多传统村落去拥抱这个日新月异的现代世界?第五,在适应、探索、获取的过程里我们又能否找到一种多元文化融合与文化自觉,再到文化自信最后可以实现多文化共处的同频共振途径?对于以上诸多问题的诠释也是研究团队未来将要努力的方向。

参考文献

[1] TAJFEL H. The social identity theory of intergroup behavior[J]. psychology of intergroup relations, 1986, 13(3): 7-24.

[2] HENRI. Social identity and inter group relations. Cambridge, UK: Cambridge.(1982) University Press.

[3] 趙艳莉,常凯.基于结构化理论视角的福建省大学生返乡创业行动研究[J].河北工业大学学报(社会科学版),2018(2):77-84.

[4] LAOSA, LUIS M. Social policies toward children of diverse ethnic, racial, and language groups in the United States. In H. W. Stevenson & A. Siegel(Eds.). Child development research and social policy,Chicago: University of Chicago Press. 1984:1-109.

[5] PHINNEY J S. The Multigroup Ethnic Identity Measure: A New Scale for Use with Diverse Groups[J]. Journal of Adolescent Research, 1992, 7(2): 156-176.

[6] RODRIGUEZ E,NUBIOLA A,LUNA M. Human groups and social categories[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

[7] ASHMORE R D , DEAUX K , MCLAUGHLIN-VOLPE T. An Organizing Framework for Collective Identity: Articulation and Significance of Multidimensionality[J]. Psychological Bulletin, 2004, 130(1): 80-114.

[8] PHINNEY J S. When We Talk about American Ethnic Groups, What Do We Mean?[J]. American Psychologist, 1996, 51(9): 918-927.

[9] PHINNEY J S. Ethnic identity in adolescents and adults review of research[J]. Psychological Bulletin, 1990, 108(3): 499-514.

[10] PERSKY I, BIRMAN D. Ethnic identity in acculturation research: A study of multiple identities of Jewish refugees from the former Soviet Union[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2005(36): 557-572.

[11] HOTVEDT J A. Acculturation as a Mediating Factor between Ethnic and Self-Identities[D]. CALIFORNIA:LOMA LINDA UNIVERSITY,2013.

[12] TSAI J L, CHENTSOVA DUTTON Y, WONG Y. Why and how researchers should study ethnic identity, acculturation, and cultural orientation[M]. MERICA: AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2002, 41-65.

[13] RUDMIN F W. Field Notes from the Quest for the First use of Acculturation[J]. Cross-culture Psychology Bulletin, 2003, 37(2): 24-31.

[14] WALLACE P M, POMERY E A, LATIMER A E, et al. A review of acculturation measures and their utility in studies promoting Latino health[J]. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 2010, 32(1): 37-54.

[15] 安東尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛,译.北京:中国人民大学出版社,2016.

[16] 黄建新.农民工返乡创业行动研究——结构化理论的视角[J].华中农业大学学报(社会科学版),2008(5):15-17+23.

[17] 贺立龙,朱方明,刘丸源.结构视角下的深度贫困研究进展[J].经济学动态,2020(2):132-145.

[18] 约翰·伊特韦尔.新帕尔格雷夫经济学大词典[M].北京:经济科学出版社,1996.

[19] ERIKSON H. Identity: Youth and crisis[M]. New York: W.W.Norton company, 1968.

[20] MARCIA, JE. Identity in adolescence[J]. J. Adelson. Handbook of adolescent psychology, 1980: 159-187.

[21] PHINNEY S J. Understanding Ethnic Diversity[J]. American Behavioral Scientist, 1996, 40(2): 143-152.

[22] PHINNEY JS, ONG A. Testing competing models of the structure of ethnic identity with the Multigroup Ethnic Identity Measure. Unpublished manuscript.2006.

[23] 范莉娜.民族村寨居民文化适应及其对旅游支持行为意愿的影响——以黔东南侗族村寨为例[D].杭州:浙江大学,2016.

[24] KIM C, LAROCHE M, TOMIUK M A. A measure of acculturation for Italian Canadians: scale development and construct validation[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2001, 25(6): 607-637.

[25] CHENG A T, HSU M. Development of a new scale for measuring acculturation: The Taiwan Aboriginal Acculturation Scale(TAAS)[J]. Psychological Medicine, 1995, 25(6): 1281-1287.

[26] WAGNER D G, BERGER J. Do sociological theories grow?[J]. American Journal of Sociology, 1985, 90(4): 697-728.

[27] 程菲,李树茁,悦中山.文化适应对新老农民工心理健康的影响[J].城市问题,2015(6):95-103.

[28] SZAPOCZNIK J, KURTINES W M, FERNANDEZ T.Bicultural in- volvement and adjustment in Hispanic-American youths[J]. International Journal of intercultural relations,1980(3): 353-365.

[29] BIRMAN D.Acculturation and human diversity in a multicultural society[M].Human Diversity:, Perspectives on People in Context, 1994: 261-284.

[30] HA J P. The role of acculturation and ethnic identity in understanding Asians' sport consumption behavior in the United States[D]. University of Louisville, 2011.

[31] THANO S. Acculturation, Ethnic Identity, and Attitudes Toward Seeking Mental Health Among Albanians Living in the United States[D]. Alliant International University, 2015.

[32] BERRY, J. & KIM, U.. Acculturation and mental health. In P. Dasen, & J.Berry (Eds.), Health and cross-cultural psychology:Toward applications.Thousand Oaks, CA: Sage Publications .1988: 207-236.

[33] BAUMEISTER, R. F. Identity, self-concept, and self-esteem. In R. Hogan, J.Johnson, & S. Briggs (Ed.), Handbook of Personality Psychology,San Diego, CA: Academic Press. 1997: 681-710.

[34] REYNOLDS A L, SODANO S M, ECKLUND T R, et al. Dimensions of acculturation in native American college students[J]. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 2012, 45(2): 101-112.

[35] 范莉娜.民族傳统村落村民文化适应的维度研究——基于黔东南三个侗族村寨的实证研究[J].旅游导刊,2018(6):47-62.

[36] EVANS A M, REVELLE W. Survey and behavioral measurements of interpersonal trust[J]. Journal of Research in Personality, 2008, 42(6):1585-1593.

[37] 张萍.基于Bootstrap方法的统计分析[J].宜宾学院学报,2011(12):31-33.

[38] 李培林,覃方明.社会学理论与经验[M].北京:社会科学文献出版社,2005:51.

[39] 毛丹.从基层社会去理解中国的国家与社会关系[J].浙江树人大学学报(人文社会科学版),2013(5):55-57.

[40] 馬丽,张国磊.社会工作本土化的逻辑理路——基于“结构—机制”视角[J].华东理工大学学报(社会科学版)2021(5):75-85.

[41] HOGG M A, ABRAMS D. Social identity and social cognition: Historical background and current trends[J]. D. Abrams & M.A. Hogg(Eds.) Social identity and social cognition, Maiden, MA: Blackwell. 1990: 1-25.

[42] Berry J W. Immigration,acculturation,and adaptation[J]. Applied Psychology, 1997, 46(1): 5-34.

[43] 金荣渊.跨文化适应能力:交际与跨文化适应的综合理论[M].上海:上海外语教育出版社,2014.

[44] 滕尼斯.共同体社会[M].张巍卓,译.北京:商务印书馆,2019.

[45] PHINNEY J S. Stages of Ethnic Identity Development in Minority Group Adolescents[J]. The Journal of Early Adolescence, 1989, 9(1-2): 34-49.

[46] 费孝通.重建社会学与人类学的回顾和体会[J].中国社会科学,2000(1):37-51+204-205.

[47] FULIGNI Y A J. Daily Variation in Ethnic Identity, Ethnic Behaviors, and Psychological Well-Being among American Adolescents of Chinese Descent[J]. Child Development, 2002, 73(5): 1557-1572.

[48] 李瑞,殷红梅,吴殿廷,等.旅游对民族社区居民民族认同影响测量及其社区对比[J].西南师范大学学报(自然科学版),2017(12):68-74.

[49] 范莉娜,费广玉.民族旅游村寨居民社区关系对其生活满意度影响机制——以黔东南肇兴侗寨为例[J].社会科学家,2019(3):77-83.

[50] SMITH-CASTRO, V. Acculturation and psychological adaptation[M]. Westport, CT: Greenwood press.2003.

[51] CUELLAR I, ARNOLD B, MALDONADO R. Acculturation Rating Scale for Mexican Americans-II: A Revision of the Original ARSMA Scale[J]. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 1995, 17(3): 275-304.

[52] COKLEY, KEVIN O. Racial(ized) Identity, Ethnic Identity, and Afrocentric Values: Conceptual and Methodological Challenges in Understanding African American Identity[J]. Journal of Counseling Psychology, 52(4): 517-526.

[53] 费孝通.中华民族的多元一体格局[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1989(4):3-21.

Acculturation and Identity in Cross-cultural Communication of Ethnic Traditional Villages from the Perspective of Structure: An empirical study based on two Dong villages in Southeast Guizhou

Fan lina1,2 Cen yi1 Zhang jing1

(1.Department of Tourism and Air service, Guizhou Minzu University, Guiyang, Guizhou 550025;2.Guiyang Institute of Information Technology, Guiyang, Guizhou 550025)

Abstract: Based on the empirical investigation of two typical Dong traditional villages in southeast Guizhou province, this paper explores the influence of villagers' acculturation on national identity from a structural perspective based on exploratory factor analysis and regression analysis based on Bootstrap sampling theory. The results show that the internal structure of residents' acculturation is in a state of bicultural identity about the dimension of daily life behavior.secondly, their social communication and ethnic identity have strong cultural preferences, indicating that cultural adaptation is a multidimensional construct. The adaptability and direction of each dimension will differ. Villagers in these two villages generally hold strong ethnic identity, and both the desire for exploration and commitment to their own ethnic are relatively strong. When the structure of the two variables is not considered, there is no correlation between acculturation and ethnic identity. However, when analyzed from a structured perspective, except for daily life behaviors have a positive impact on the exploration of ethnic identity, other dimensions of acculturation are significantly negative.Therefore, the stronger the villagers’ cultural adaptation of Dong tendency, the stronger ethnic identity will be.It can be seen that the adaptation and identification of specific regions and groups in cross-cultural contact should be understood from a multi-dimensional and embedded perspective instead of the usual one-dimensional standard and static framework.

Key Words: traditional village;acculturation;ethnic identity;structural