基于人工智能出行算法的网约合乘行为法律规制

管金平 宋福敏

摘 要:当代中国基于人工智能出行算法的网约合乘行为主要通过网约信息平台缔结契约,它建立在“云计算”和人工智能技术基础之上,在提高了合乘的社会效益的同时,也产生了较大的社会风险。传统合乘行为是一个简单的民事互助契约法律关系,而网约合乘行为则由于人工智能出行算法提供的便利性,极容易异化为非法出租承运行为。北京、上海、广州、深圳、厦门、杭州等地近年来已经探索出了对网约合乘行为进行规制的有效地方立法经验,本文在这些经验基础上,按照《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》要求,吸收交通部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对网络预约出租汽车进行规制的经验和教训,提出由国务院出台“网络预约出租汽车和私人小客车合乘经营服务管理规定”,通过设置“网约合乘信息平台经营性规则”和“网约合乘驾乘缔约约束性规则”的形式,对网约合乘行为的社会风险进行有效控制。

关键词:人工智能;合乘;网络预约出租汽车;合乘信息平台

基金项目:山东省社会科学规划研究项目“基于人工智能出行算法的网约合乘行为法律规制研究”(21CFXJ06)。

[中图分类号] D913.99 [文章编号] 1673-0186(2022)006-0102-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.006.008

伴随着经济发展和城市化进程,不论东西方国家,都逐渐演化出了“合乘”(ridesharing)这一现象,它在现实生活中又经常被称为“搭便车”“顺风车”或“拼车”。在大数据时代,建立在“云计算”和人工智能技术基础之上的网约合乘行为迅猛发展,为城市出行带来了很大的便利。但是,因为相应的法律制度供给不足,导致网约合乘行为的法律规制缺位,产生了较大的社会风险。因此,亟须构建专门法律制度对之进行有效规制,促进网约合乘行业的健康发展。

一、合乘行为的内涵、发展脉络与现实困境

总体而言,合乘行为是源自民间的非营利互助出行,其行为内涵、发展脉络与现实困境,下文分别述之。

(一)合乘行为的内涵、法律性质与发展脉络

合乘行为是指城市居民以降低出行成本为目的,通过互助的形式,由两人以上共同搭载一辆私家车出行,并相互分摊出行成本的出行方法。伴随着社会经济的发展,城市化进程不断加快,人口在城市中不断积聚,城市生活日渐暴露出交通运力有限和出行需求过高之间的矛盾,城市合乘出行即是通过源自民间互助的力量来适度应对这一矛盾的现象。在城市化进程较早的西方发达国家,合乘早已有七八十余年历史;而在中国,则是在进入21世纪后,伴随着城市发展及其人口密集所带来的交通拥堵、出行困难等问题而逐渐产生的新的社会现象。

从合乘出行的法律性质来看,它是一种民间非营利的合作性契约关系,私家车所有者(驾驶员)与合乘参与者构成这一契约关系的当事方。首先,私家车所有者与一个或多个合乘参与者之间通过缔结契约的形式,共同在约定的时间和交通路线里共享私家车所有者提供的出行资源;与此同时,合乘参与者通常还会与私家车所有者达成一个成本分摊方案,由合乘参与者支付一定费用,补偿私家车所有者因提供合乘资源所支付的油费、里程费和私家车折旧费等,该费用并非出行报酬,而是对合乘出行成本的分摊,换言之,合乘出行行为的法律属性是一种非营利的经济活动。当然,伴随着社会发展,由于合乘出行在降低城市运力负担、缓和交通压力、促进低碳排放等方面的重要作用,不少国家和地区也开始通过多样化的政策法规鼓励居民选择合乘出行的方式[1]。

伴随着社会的发展,缔结合乘契约关系的媒介也在不断演化,在此背景下,合乘出行基本上经历了三个阶段的发展:第一阶段可称为“亲友型”合乘,即私家车所有者與合乘参与者主要依托于亲友或社区达成合乘契约,比如,同一社区居住的工作地点相同的两个人,通过拼车的形式共同上下班。这是合乘的早期阶段,也是合乘的最初始形态,欧美国家早在“二战”前即已存在;我国亦有这方面的代表性案例,如2009年于湖北省武汉市常青花园新区社区管委会工作人员组织的“邻里合乘”活动[2]。第二阶段为“俱乐部型”合乘,即通过民间自发组建社会组织的形式,成立“汽车俱乐部”“合乘俱乐部”等组织,这可以使得合乘突破亲属或社区的界限,进一步提高民间缔结合乘契约的便利性。第三阶段为“网约型”合乘,即通过网约信息平台缔结合乘契约,这是合乘的当代新形态,目前仅经历了十余年的短暂发展,但却发挥出巨大的活力和经济效益。最早的网约合乘信息平台是2004年美国出现的“动态合乘”网约信息平台[3]。中国2011年上线经营的“AA拼车网”则属于国内第一个网约合乘信息平台。通过网约信息平台,合乘契约的达成最大限度打破了传统合乘出行在人际关系、居住社区等方面的制约因素,展现出巨大的缔约便利性和社会积极效果[4]。

(二)网约合乘行为的现实困境:人工智能技术下的风险

中国的网约合乘是在进入21世纪后,伴随着城市化的发展而逐渐产生的,如今,在北京、上海这类一线大城市,由于城市交通承载力和出行需求之间的矛盾最为严峻,这些地区成为合乘需求最大的城市。换言之,中国的网约合乘出行在短短10余年间即走过了西方国家接近一个世纪的发展历程,尤其是在最近几年,由于大数据和人工智能技术的日臻成熟,通过移动手机软件(App)提供的各类互联网服务已成为相较个人电脑端软件更为便利的服务方式[5]。在此背景下,各类依托于移动端App的网约型合乘活动日渐繁荣,成为这个时代网约合乘出行的“弄潮儿”。与之相对比,在西方国家具有浓郁历史渊源的“亲友型”合乘与“俱乐部型”合乘在中国都很快被大数据人工智能技术所湮没,成为短期内“昙花一现”的产物。如今,在中国一、二线的城市生活中,通过手机App缔结网约合乘服务来便利出行,已经是一个十分常见的现象。相较作为出租承运服务的网约专车,网约合乘采取的是一种“拼车”服务模式,该模式“车辆资源相对低端、乘车费用更低,仅由用户与私家车主共同分摊合乘里程消耗的油、气、电费用和过路过桥费用等合理出行成本,更多是为了满足用户上下班的乘车需求,以嘀嗒拼车、51用车、天天用车、滴滴顺风车为代表”[6]。

人工智能机动车出行算法是指借助日臻成熟的大数据算法和人工智能技术,互联网平台经营者在云端建立实时学习城市交通出行状况和规律的“人工大脑”,通过出行信息交互平台App为城市机动车出行提供信息服务[7]。但是,数据技术既促进了我国网约合乘的发展,又产生了现实困境。如前所述,当代中国的网约合乘行为,多建立在“云计算”和人工智能技术基础之上,这在提高了合乘的社会效益的同时,也产生了较大的社会风险。以最具代表性的“滴滴出行”平台的顺风车服务为例,滴滴开发了在云端建立的基于交通数据的人工大脑——“滴滴大脑”,它可以“实时学习城市交通出行规律,了解交通工具和道路情况,以毫秒级的速度实时计算,做出最优的供需匹配和智能调度”①。以这种人工智能出行算法为基础,网约合乘行为的缔约成功率和便利性均大大提高,但也一并带来了社会风险的隐忧——合乘司机对乘客人身、财产安全的侵害行为时有发生。2018年,滴滴出行平台接连于5月6日和8月24日发生了两起顺风车司机杀害女乘客的案件,面对公众指责,滴滴已于2018年8月27日开始在全国范围内下线顺风车业务[8],从2019年底开始,滴滴的顺风车服务虽逐渐开始复苏,但直至现在,其面对的质疑和指摘从未停止过。

从社会发展趋势来看,仅仅因为偶发的社会负面新闻而禁止网约合乘行为有“因噎废食”之嫌,毕竟合乘有不可否认的社会公益性效果。在未来,伴随着城市的进一步发展,合乘将在促进中国居民节约出行成本、低碳排放、缓解拥堵、释放交通基础设施建设压力等方面发挥着越来越重要的社会功能[9]。当务之急不是对合乘一禁了之,而是如何从法律制度构建的角度,对基于人工智能出行算法下的网约合乘行为进行精准规制,既促进其社会正面效果的有效发挥,又能有效限制其可能产生的社会风险。

二、人工智能出行算法下网约合乘行为的法律关系结构与社会风险

如前所述,传统的合乘出行在法律性质上是一个非营利的民事互助契约关系,私家车的所有者与合乘参与者构成这一契约的双方当事人,前者提供出行资源,后者通常要向前者支付一定费用,以分摊其支付的出行成本,如果双方存在亲里好友关系,则也有可能无需分摊成本。在这一法律关系中,双方以互助、非营利的目的参与契约,法律关系简单、明晰,只要双方明确了出行时间、路线以及成本分摊方式,几乎不太可能产生复杂的法律纠纷。但是,基于人工智能出行算法的网约合乘行为则大为不同:驾驶员、合乘参与者均通过互联网平台企业寻求缔约,合乘服务不再仅是一个由驾驶员与合乘参与者之间形成的二元结构,而演变为驾驶员、合乘参与者与合乘信息平台企业之间的三方复杂法律关系结构;尽管对驾驶员与合乘参与者而言,合乘法律关系本质上依然是非营利的互助关系,但是,合乘信息平台企业却通过提供合乘缔约信息而收取一定佣金,这一过程本质上具有明显的营利性,是一种商事服务合同。也正因为这种法律关系性质与结构的变化,网约合乘行为引发了一定的社会风险。

(一)驾驶员与合乘参与者之间的法律关系与社会风险

在传统的“亲友型”或“俱乐部型”合乘中,合乘仅构成一个简单的民事互助契约法律关系:驾驶员与合乘参与者基于降低出行成本的目的达成合乘契约,后者搭前者的“便车”,共同出行。依据具体合意的不同,合乘既有可能是免费的,又有可能存在一定的对价,即驾驶员与合乘参与者按照一定的标准对出行的油耗进行分摊,后者向前者支付一定的费用。但此处的费用并不意味着合乘是以营利为目的的机动车出租承运行为,而仅仅是一种成本分摊机制,驾驶员与合乘参与者之间并不构成营利性的运输合同关系[10]。从这个角度而言,尽管合乘法律关系与出租承运关系均以提供一定的城市出行为合同标的,但二者的法律性质存在本质上的差别,后者主要呈现出一种商事契约关系[11]。对待营利性的出租承运服务,全球范围内的多数国家或地区通常会设置严苛的法律制度对其进行规范化管理[12],如要求驾驶员必须符合一定的准入资质要求、出租汽车必须设置特定的装潢与器械、对出租车服务价格实施政府定价,等等,这一规制框架即使在互联网化后的网约出租车时代,也很大程度得以保留[13];但是,对待非营利性的合乘出行服务,则基于其在减缓城市交通拥堵、促进低碳出行等方面的考虑,通常以鼓励、促进的立场设置相关法律制度,不会对其施加严格管制。

在网约合乘行为中,驾驶员与合乘参与者作为民事互助契约法律关系的本质并未发生变化,但缔约环境却产生了根本性的变动。依托于人工智能出行算法支撑下的合乘信息平台,驾驶员与合乘参与者免去了在现实中对合乘的时间、地点、路途进行洽谈的成本,整个过程全部都在线上完成,缔约成本大大降低。以滴滴出行平台的顺风车服务为例,“用户输入一个目的地,最佳合理调度都由滴滴大脑以毫秒级的速度来计算,例如通过滴滴云计算搭建了大规模实时分单处理平台,可以实现多维度最佳订单匹配”[14]。

在新的网约缔约环境下,合乘行为的缔约效率得以大大提高,但也为其埋下了潜在的社会风险[15]。人工智能算法确实最大幅度降低了缔约成本,但它有些未免过于“方便”了。在传统合乘的缔约环境中,驾驶员与合乘参与者对于何时出发、如何规划线路、如何分摊成本都有一个十分复杂的商谈过程,一旦参与双方在这过程中对于某一要素难以达成合意,合乘缔约即告破产。但在网约合乘行为中,合乘的时间、线路由人工智能在后台自动匹配,费用由合乘信息平台按照既定的算法自动生成,一切都是“自动”的。在当代社会生活背景下,由于城市人口众多、八小时工作制造就的出行规律又较为稳固,因此,只要时机合适、算法足够健全完善,一单合乘契约可以通过平台提供的算法瞬间完成缔结。但也正是由于这种过度的便利性,网约合乘行为作为民事互助契约的本源性质就有可能被打破,“异化”為披着合乘外壳、实际上以营利为目的的出租承运行为[4]。合乘信息平台上的驾驶员完全可以打着合乘的“幌子”,绕过平台提供的成本分摊机制的算法,私下与乘客进行现金结算,从事以营利为目的的“黑车”服务。在近几年的执法实践中,已不乏类似案件发生[16]。一旦所谓“合乘”被判定构成出租承运行为,驾驶员与乘客之间的法律关系就应当由2016年11月起交通部实行的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)进行调节,此时,驾驶员及其机动车应当满足《暂行办法》所规定的一系列强制性义务,而不能再按照民事互助契约的规则,完全交由合同相对人进行意思自治。

(二)合乘信息平台与驾驶员、合乘参与者之间的法律关系与社会风险

就合乘信息平台与驾驶员、合乘参与者之间的法律关系来说,它们构成一种以营利为目的的新型委托代理关系。在网约合乘行为中,即便驾驶员与合乘参与者的法律关系没有异化为出租承运关系,也无法否认合乘信息平台在提供服务过程中的逐利性目的。从目前的市場发展趋势来看,市场上多数平台企业都同时提供合乘信息服务和网络预约出租汽车信息服务,以滴滴出行为例,其提供的“专车”和“快车”功能属于网络预约出租汽车信息服务,而“顺风车”则属于合乘信息服务,尽管在操作界面上对二者进行了区分,但它们均基于同一种人工智能出行算法进行匹配,只是在提供合乘信息服务时,为了满足其并非出租承运关系的性质要求,在费用计算上更为低廉而已[6]。

合乘信息平台与驾驶者、合乘参与者之间构成一种特殊的新型委托代理关系,在这种法律关系中,平台企业所具有的法律性质应当如何界定,是一个疑难问题,学界有承运人说、信息中介说、网络平台“港口”说、居间人说等多种分歧[17]。总体来看,这种新型委托代理关系最类似于《中华人民共和国合同法》所规定的居间合同关系①,但又呈现出明显不同[18]:其一,从居间合同服务的对象来看,传统的居间合同是禁止“自我代理”与“双方代理”的,但平台企业显然同时为驾驶者与合乘参与者提供居间服务;其二,在传统的居间合同关系中,居间人仅负责为合同相对人“提供、报告订约机会或为订立合同的媒介,他方给付报酬”[19],并不直接参与合同要素的制定,但在合乘信息平台中,平台企业直接为合同相对人提供格式合同范本,甚至直接规定了交易对价的计算方式,在出行过程中发生了违约或侵权责任时,平台企业甚至还会适度与当事人分担法律责任。

由此可见,合乘信息平台在驾驶员与合乘参与者之间的合乘契约中,其享有的权利、履行的责任和发挥的作用都远非传统居间人的形象。平台企业通过信息平台上事先拟定的算法,按照合乘费用的一定比例收取佣金,这是平台企业的主要营利途径。这种营利途径与目前流行的网络预约出租汽车信息服务的营利方式并无任何区别。现实中,平台企业为了确保有利可图,通常会采取一系列的经营策略,鼓励驾驶员提高合乘频率,这主要包含如下几种方式:

第一,肆意提高合乘费用水平,在驾驶员的营利性问题上打“擦边球”。平台企业依照事先拟定的算法向合乘参与者收取佣金,这一费用通常会根据缔结合乘的订单数量、合乘的行驶里程的提高而提高。毕竟合乘参与者向驾驶员支付的成本分摊费用越高,平台企业收取的佣金也就等比例地因应提高,平台企业即存在通过算法提高佣金水平的内在激励;抑或,平台企业即便不提高合乘费用水平,也会故意对驾驶员在平台之外直接向乘客收取现金的违规方式视若无睹,怠于惩戒,以此变相激励驾驶员提高服务总量,从而实现收入的间接提高。

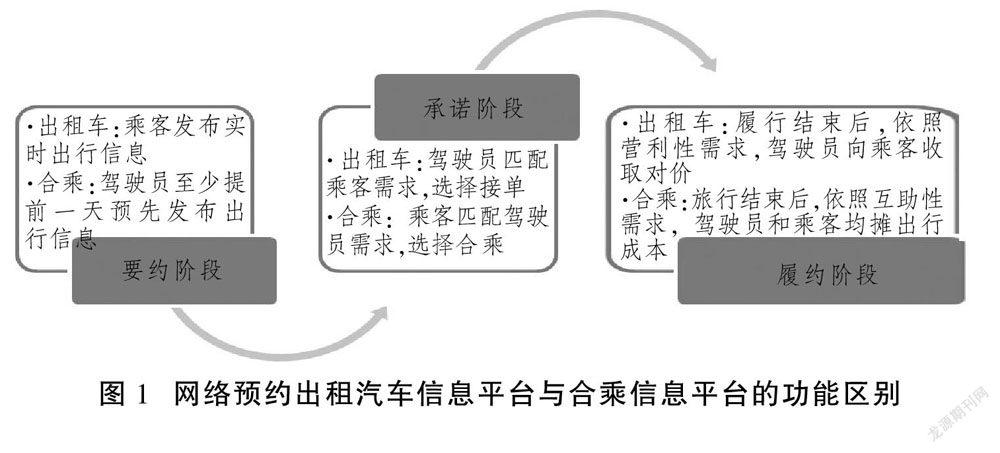

第二,对合乘信息平台服务和网络预约出租汽车信息平台服务进行故意混淆。以滴滴出行为例,虽然平台上区分了“专车”“快车”和“顺风车”功能,但并未对各种服务的具体法律性质作披露,对大部分乘客来说,顺风车仅意味着价格较低的另一种网络预约出租汽车服务功能而已;而在后台出行算法上,多数平台企业也没有区分两类服务性质,均以实时计算的形式对驾驶员与乘客进行匹配。但实际上,依照法律性质的不同,网络预约出租汽车与网约合乘行为理应采用不同的出行算法:网络预约出租汽车是经营性的出租承运,所以应当依照“司机匹配乘客”的标准设计算法,即乘客首先在平台输入出行的时间、路线和地点,司机选择接单;而合乘是互助出行,应当依照“乘客匹配司机”的标准设计算法,即司机事先在平台输入其预订出行的时间与线路,乘客根据不同司机发布的出行规划,选择符合其“搭便车”需求的司机,达成合乘。如果在网约合乘服务中允许“司机匹配乘客”,即有可能诱发司机以营利为目的的出租承运行为,导致其与出租承运合同的法律关系被混淆。因此,如果在出行算法上不区分二者,完全以网络预约出租汽车的后台算法适用于合乘,会一定程度上卸除合乘本应具有的非营利性质,令其变为变相的出租承运关系。

第三,为了能鼓励驾驶员多接单,平台企业会竭力探寻在价格之外的其他激励因素,继而诱发道德风险。在这方面最为典型的便是滴滴出行平台所主打的顺风车“异性社交”功能,“因为顺风车乘客不乏年轻女性,而司机多数是中年男性,这一天然的供需结构,简直是许多社交平台梦寐以求的黄金结构”。“正是滴滴的设计逻辑,将钟某(2018年8月24日滴滴顺风车强奸杀人案犯罪嫌疑人,笔者注)这种心怀不轨的人挑选了出来,而滴滴开放的乘客信息,又给犯罪分子提供了寻找猎物的充分机会。可以这么讲,滴滴顺风车的设计逻辑,必然导致性犯罪的频繁发生。”[20]

综上所述,当前我国网约合乘行为所产生的社会风险问题,一方面是因为合乘网约化造成合乘法律关系发生了变化,另一方面,则是对提供网约合乘服务的平台企业欠缺专门有效法律规制,造成其基于逐利性的考虑而漠视、放纵对合乘风险的控制。“当前,我们正处于一个交易模式、消费模式大变革的转型时代,面对各类异军突起的互联网巨型平台,我们现有的法律框架依然主要建立在上一个工业经济时代的语境之下。如何在新的消费环境下限制巨型平台的契约自由,是当下未竟的法律议题。”[21]“这不仅仅表现在相关法律法规的空白和滞后,更关键的是一些根本性的问题尚未得到很好的研究和制定。”[22]因此,必须按照《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》要求①,谨慎、周全地设计专门有效法律制度,有效地规制网约合乘服务相关行为,控制其有可能产生的社会风险。

三、网约合乘行为社会风险法律控制:中国六大城市的地方立法经验

“平台是分享经济的载体,完善平台治理是分享经济发展的保障。”[23]网约合乘行为本身亦是分享经济的一类典型形式,通过“大数据驱动的生态性开放平台”[24],以滴滴出行为代表的互联网平台企业通过合乘信息的有序收集、汇总和发布,有效地提高了城市合乘出行的效率,这是科技发展促进社会经济效率的典型体现。当然,与之而来的代价则是,合乘出行的社会风险也在悄然产生。通过法律治理的形式,对提供网约合乘服务的平台企业进行有序规制,可以有效控制和防范其可能产生的社会风险,而这是当下法律制度尚未完成的任务。

网约合乘行为在法律关系结构上呈现出与传统合乘较大的差别,使其在大大提高合乘缔约效率的同时,又极容易在平台企业的逐利冲动下,与网络预约出租汽车经营行为相混同,这是网约合乘行为产生社会风险的最根本动因。但是,我国目前并不存在对网约合乘行为进行法律规制的全国统一规定,交通部2016年底出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》仅适用于网络预约出租汽车信息平台所提供的服务,该规定于第三十八条明确,“私人小客车合乘,也称为拼车、顺风车,按城市人民政府有关规定执行”。因此,尽管现实中的平台企业多同时提供网络预约出租汽车信息与合乘信息服务,但有关合乘信息平台经营的相关内容,却豁免适用《暂行办法》的法律规制体系。实践中,对网约合乘行为是否进行规制、如何进行规制的问题,多数取决于所在城市是否出台了相关规范性文件,但截至目前,除若干代表性一、二线城市以外,绝大多数城市仍未出台有关规制网约合乘行为的规范性文件[24]。

据笔者考察,从2016年底开始,陆续开始有一、二线城市出台针对合乘的规范性文件,其中以北京、上海、广州、深圳、厦门、杭州六大城市最具代表性,它们已然形成了针对网约合乘行为社会风险的法律规制框架,提供了充沛的地方立法经验。纵览这六大城市的地方立法实践,针对网约合乘行为社会风险的法律规制,主要通过“网约合乘信息平台经营性规则”和“网约合乘驾乘缔约约束性规则”两大路径实现,前者主要约束平台企业的具体业务,后者则主要约束驾驶员与乘客之间合乘契约的内容。

(一)地方立法通过合乘信息平台经营性规则限制平台企业的具体行为,以防止其产生道德风险

这些规则主要包括:一是机构备案制度。要求合乘信息平台履行向本地交通行政主管部门、通信主管部门等机构进行备案的义务,或者直接要求平台数据库接入本市政府监管平台。二是合乘参与人注册和信息保存制度。要求合乘信息平台对驾驶员、合乘参与者等相关信息进行实名注册,并履行一定的审查义务。三是提供协议文本。合乘软件为合乘双方提供格式协议文本,包含双方基本权利和义务、成本分摊计算方式、平台收取的服务费标准,等等。四是合乘软件独立设置制度。即要求合乘信息平台服务与网络预约出租汽车信息平台服务相互分开,在个别城市的规范性文件中还会规定,如果合乘信息平台提供的服务在法律性质上被判定为出租承运,即直接按照交通部《暂行办法》的相关规定进行监管和查处。五是合乘信息预先发布制度。即要求驾驶员必须通过合乘信息平台预先发布出行信息,乘客根据预先发布的出行信息寻求合乘机会,而不是由驾驶员主动匹配乘客出行信息,这有利于防止驾驶员利用合乘信息平台从事非法承运。在各城市规范性文件的具体规定中,对上述五类规则的侧重各有不同,有的对五类规则均有提及,有的规定则较为原则性。

(二)地方立法通过合乘缔约约束性规则对合乘契约内容进行限制,以防止其异化为出租承运关系

这主要体现在两个方面:一是对每车每日合乘频率最高限制的规定。即为了防止驾驶员利用合乘信息平台高频率地变相提供出租承运服务,对其提供合乘服务的最高频率进行限制。北京、上海规定为每车每日不超过2次;深圳规定为3次;杭州、厦门规定为4次;广州则对免费合乘与收费合乘进行了区分,前者无次数限制,后者为2次。二是对成本分摊机制的规定。即为了防止合乘费用过高,演变为非法承运活动,各地对合乘的成本分摊计算方法进行了规定,北京市、上海市在这方面的规定较为笼统,仅规定了“合理分摊”或“平均分摊”;而广州市和杭州市则确立了“直接成本分摊规则”,即费用的分摊仅局限于燃料费和通行费两类直接费用,而不包括车辆折旧、驾驶人力等方面的间接费用,这有利于防止成本分摊机制存在营利性要素;而深圳市和杭州市则在前述基础上,为成本分摊机制增加了一个限价——不得超过当地同里程出租客运费的50%。

通过对上述六大城市制定实施的有关规范性文件进行比对性分析,可为我国建构基于人工智能出行算法的网约合乘行为法律规制制度,提供丰富的地方立法经验(见表1)。

四、基于人工智能出行算法的网约合乘行为法律规制路径

健全法律制度是规制基于人工智能出行算法的网约合乘行为的有效路径。相应法律制度的完善,主要从立法体例与技术的选择、基本规制结构的选择两个方面着手。

(一)立法体例与技术的选择:吸收借鉴基础上进行全国统一立法

前文对我国六大城市的规范性文件进行了总结梳理,它们对我國网约合乘行为法律规制体系的建构进行了有益的探索。但是,放眼全国,这些地方性立法仍然主要局限于若干一、二线城市,大部分中小城市并未制定与网约合乘行为有关的规范性文件;然而,伴随着社会经济发展与城市化的进程,城市公共运力资源的有限性与出行需求的不断扩张所制造的矛盾将不断加剧,在此背景下,网约合乘行为将必然从大城市向中小城市扩张和蔓延,将越来越成为一个常见的互联网商业服务。在此背景下,若合乘信息平台企业的运作长期欠缺有效规制、处于法外空间,其可能引发的社会风险将愈发难以有效控制。因此,长远来看,网约合乘行为的法律规制体系不能仅停留在地方立法阶段,而有必要回归全国统一立法,形成一个健全的规制框架,实现对网约合乘平台企业的精准治理[25],才能真正防范诸如2018年滴滴顺风车两起强奸杀人案这类极端犯罪事件的再度发生。

对于网约合乘行为全国统一性法律规制体系的构建,比较容易想到的立法路径为:在吸收六大城市地方立法经验的基础上,仿照交通部2016年底对网络预约出租汽车进行规制的《暂行办法》,制定专门的针对网络预约合乘行为的管理办法。我国学界近年来已经有与之相类似的立法建议①,但是,笔者认为,此种立法路径虽然有助于解决网约合乘行为全国统一立法不足的现状,但却存在如下两方面的瑕疵:

其一,从立法的技术性要求上来看,尽管网络预约出租汽车与网络预约合乘在法律性质和契约内容上均存在巨大差别,但平台企业提供的人工智能出行算法是类似的,平台企业在两类出行法律关系中所担任的法律角色、享有的权利、承担的法律责任也都高度雷同。换言之,如果交通部另行针对网约合乘行为制定单独的管理办法,必将与目前主要以网络预约出租汽车未调整对象的《暂行办法》在法律条文设计上存在较大幅度的重合,乃至会存在部分完全复制的条款,这会造成立法资源的浪费,也会为法律的实施和守法过程徒增不必要的麻烦,并不足取。

其二,由交通部出台规定的方式存在合法性缺陷,即有超出法律授权范围滥设行政许可的嫌疑。行政许可是针对特定行为范围的一种事先控制[26],因此,如果超出法定范畴滥设行政许可,将构成对行政相对人行为自由的过度限制。根据《中华人民共和国行政许可法》第十二条和第十四条的规定,行政许可事项原则上仅可通过法律的形式进行设定,在必要时,国务院也可通过行政法规的形式设定行政许可。而部门规章仅可在法律或行政法规设定的行政许可事项范围内制定实施办法,不得设置新的行政许可。而根据2004年中华人民共和国国务院令第412号《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》附件目录第112项的规定,在城市出租客运业务中,仅存在由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门实施的出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证三项行政许可法律制度。因此,在这三项行政许可之外,不论是要求平台企业取得“网络预约出租汽车经营资格证”还是“网络预约合乘经营资格证”,都属于超越国务院规定。以部门规章的形式新设行政许可,这违背了我国《行政许可法》的原则性规定。从这个角度来看,即便是2016年底已开始实施的《暂行办法》,也一直存在违背上位法新设行政许可的合法性风险。因此,万不可沿用这一有失严谨的立法方式,再行由交通部设定与网约合乘行为有关的行政许可。

基于上述考虑,最优的全国统一立法方案应该是:在吸收交通部《暂行办法》对网络预约出租汽车进行规制的经验和教训基础上,由国务院以行政法规的形式出台对网络预约出租汽车和网络预约合乘统一规制的规定,其名称可考虑定为“网络预约出租汽车和私人小客车合乘经营服务管理规定”。统一规定对于两类信息平台服务的共性可做出一般性规定,同时又要对两类服务的特殊性做出个别规定。事实上,在地方规范性文件的立法探索中,已然有将两类服务进行统一规制的有效探索,《杭州市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则(试行)》即为如此,它为全国统一规定的制定提供了有效的参考。基于现实中有众多平台企业同时提供网络预约出租汽车和合乘信息服务,未来的国务院统一规定可以借鉴美国加利福尼亚州的立法经验,设置一类专门针对“交通网络公司”(Transportation Network Companies,简称TNC)的市场准入制度[13],要求任何“通过在线应用或平台将使用私家车的个人司机和乘客连接起来,以提供有偿的提前预约交通服务”的公司平台均需取得该类公司的行政许可[27]。

(二)基本规制结构的选择:网约合乘信息平台经营规制与合乘驾乘缔约规制并重

在未来国务院针对网络预约出租汽车和网约合乘行为的统一规定中,既要基于两类服务的不同性质,设计出具有差别性的法律规范,又要根据平台企业在两类服务中法律角色和权利义务结构的共性,对其设置共通性的法律约束。具体来说,前文所总结的我国六大城市地方立法中的有益制度探索,均可在国务院统一规定中有所体现,概而言之,应当主要通过设置“网约合乘信息平台经营性规则”和“网约合乘缔约约束性规则”两大框架的形式,对网约合乘行为有可能发生的社会风险进行有效控制。

1.网约合乘信息平台规制的经营性规则

在合乘信息平台经营性规则方面,目前地方规范性文件所确立的机构备案制度、合乘参与人注册和信息保存制度、协议文本提供制度、合乘软件独立设置制度、合乘信息預先发布制度等内容能为全国统一规定提供非常重要的参考。但是,这一系列制度设计仍无法完全避免合乘信息平台可能存在的道德风险,问题在于,即便平台企业已经将合乘软件独立设置,但对乘客来说,他们并不能非常理智地识别“专车”“快车”和“顺风车”各自之间的功能和法律性质差别,仅仅要求合乘软件独立设置,并不能有效地防止司机从事非法承运。实践中,滴滴出行平台上的驾驶员也多同时提供“快车”和“顺风车”服务,这就更会造成二者之间的风险“传导”效应。因此,在未来的全国统一规定中,应当在合乘软件独立设置制度之上,进一步规定“合乘软件应用独立设置”制度。即立法应当规定:若平台企业同时提供网络预约出租汽车信息服务和合乘信息服务,则必须对合乘信息平台设置独立的App应用软件,而不是将其与网络预约出租汽车服务同时置于一个App应用软件当中。平台企业有义务在人工智能出行算法的设计上,使合乘信息服务符合互助出行的法律性质,而不使其异化为非法承运,如果合乘信息平台提供的协议范本使其具有出租承运的性质,则应当直接依照网络预约出租汽车的相关法律规定予以规制或查处。具体来说,合乘出行算法应当满足的程式要求为,驾驶员至少提前一日预先发布出行信息,乘客根据自身需求匹配选择合乘,服务结束后,依照直接出行成本分摊的标准支付费用;而不能像网络预约出租汽车一样,由乘客发布实时出行信息,驾驶员根据经营需求匹配乘客需求,选择接单,服务结束后,依照营利性需求向乘客收取费用。

我们可以依照民事合同从缔结到实施的基本过程,将两类不同属性的服务在合同要约、承诺、履行各阶段法律制度设计上的差别进行比较(见图1),它们应当成为未来国务院统一规定对二者进行区分的基本依据。

2.网约合乘驾乘缔约规制的约束性规则

在合乘缔约约束性规则方面,未来的全国统一规定应当首先将“免费合乘”与“分摊成本的合乘”两类合乘形式进行区分。平台企业应当在合乘信息平台上对二者进行显著分野,供驾驶员根据自身需求自由选择,二者适用的约束性规则也存在显著差距。

具体而言,如果驾驶员选择的是分摊成本的合乘,则要受到如下规则约束:第一,每车每日合乘次数最高不得超过2次;第二,应符合法律规定的成本分摊机制算法的限制。在具体规定中,可以考虑借鉴深圳、杭州等地规范性文件的立法经验,规定平台企业提供的费用分摊标准仅局限于燃料费和通行费两类直接费用,而不包括车辆折旧、驾驶人力等方面的间接费用,且以驾驶员和乘客每人平均分摊为计算标准。毕竟车辆折旧、驾驶人力等间接成本存在难以定量计算的疑难问题,如果设置的过于随意和草率,就有可能令合乘具有变相的营利性,存在社会风险。另一方面,如果驾驶员选择的是免费合乘模式,则不存在成本分摊的问题,乘客可以免费“搭便车”;且每车每日合成次数限制也应当有所放宽,此时建议设置为4次。事实上,如果仅从最大程度鼓励合乘发挥社会公益属性的角度考虑,免费合乘本不应施加每车每日最高合乘次数限制,但是,由于网约合乘行为都是通过平台企业提供合乘信息服务,如果驾驶员先行通过平台与乘客缔结免费合乘服务,再行线下向乘客收取费用,这就绕开了平台的规则,变相从事非法承运。为了防止这一社会风险,仍有必要施加每车每日次数限制,只不过此时应有所放宽,从最高2次延伸至4次。

五、结语

人工智能必将深刻改变我们的生活方式与经济运行模式,因此也必将对法律制度的制定和运行产生不可小觑的深远影响。基于人工智能出行算法的网约合乘行为,仅仅是未来将发生的这一系列改变中的“沧海一粟”,就已然对既有的法律规制体系产生了如此大的挑战。这更加提醒我们,面对这些新生事物,我们的思想观念、社会制度、法律规则都必须因应做出调整和应对,以适应不断变化着的社会生活,方能对其可能产生的社会风险实现有效控制。希望本文对网约合乘行为法律规制体系所做的有益探讨,能够启迪学界的相关思考,进而促进我国相关法律制度的精进和完善。

参考文献

[1] 田丽君,苏瑞超,黄文彬.可交易通行权和鼓励合乘政策下的通勤选择[J].系统工程理论与实践,2017(12):3193-3120.

[2] 汤黎明,刘其华.邻里合乘——社区拼车常态化的探索[J].城市交通,2010(6):29-33.

[3] SHAHEEN,S.A.COHEN, A.P. Chung, M.S. North American carsharingA ten-year retrospective[J]. Transp. Res. Rec. 2009, (11).

[4] 刘大洪.网约顺风车服务的经济法规制[J].法商研究,2020(1):16-29.

[5] 迈克尔·J.奎因.互联网伦理:信息时代的道德重构[M].王益民,译.北京:电子工业出版社,2016:93.

[6] 司晓,赵治,张钦坤,杨乐,柳雁軍.互联网+便捷交通”政策障碍及走势分析,载腾讯研究院主编,互联网+时代的立法与公共政策[M].北京:法律出版社,2016:095-104.

[7] 曹胜亮.人工智能机动车出行算法的法律规制[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2021(4):80-88.

[8] 孙冰.顺风车“生死局”[J].中国经济周刊,2018(35):64-67.

[9] FELLOWS, N. PITFIELD, D. An economic and operational evaluation of urban carsharingTranspRes[J].Part D Transp. Environ. 2000, (5).

[10] 尤琳.“有偿拼车”问题的法律分析[J].法学杂志,2008(2):128-130.

[11] 帅晓姗.契约视角的出租车产业组织研究,载荣朝和主编,出租车业的竞争、契约与组织[M].北京:经济科学出版社,2012:184-185.

[12] 荣朝和.叶檀出租车行业的性质与规范化管理——与郑耀东先生商榷,载荣朝和主编,出租车业的竞争、契约与组织[M].北京:经济科学出版社,2012:3-10.

[13] 刘大洪,主编.经济发展中的法治与效益研究(2015-2016)[M].武汉:湖北人民出版社,2016:301-311.

[14] 叶杰平.拆解滴滴大脑,谈出行领域算法技术[N].中国信息化周报,2017-3-20(015).

[15] 段宏磊.网约顺风车:狂欢与折戟[EB/OL].[2022-03-28].http://auto.toutiaoimg.cn/group/6834374903882318350/?app=automobile×tamp=1591696693&article_category=automobile&use_new_style=1&req_id=202006091

758120100140470711116FAF9&group_id=6834374903882318350.

[16] 魏晓红.厦门市首例利用顺风车变相从事网约车经营活动被处罚[EB/OL].[2022-03-28].http://www.sohu.com/a/198718887_479415.

[17] 高晨,刘丽,后冉,鲍光婷.网约车平台法律性质的定性研究[J].佳木斯职业学院学报,2017(10):118-119.

[18] 唐清利.“专车”类共享经济的规制路径[J].中国法学,2015(4):286-302.

[19] 崔建远.合同法学[M].北京:法律出版社,2015:512.

[20] 王志安.滴滴顺风车的原罪[EB/OL].[2022-03-28].https://www.sohu.com/a/250416457_570257.

[21] 段宏磊.超级平台契约自由的边界与管制:基于阅文合同事件的思考[EB/OL].[2022-03-28].https://mp.weixin.qq.com/s/sr2BZr05i076MMhrvnzc6w.

[22] 段贵梧,林晓虹.网络舆论是如何形塑公共政策的?一个“两阶段多源流”理论框架[J].公共管理学报,2021(4):58-69+168.

[23] 胡拥军,于凤霞.分享经济平台治理向何处去,载卢卫主编,分享经济重构未来[M].北京:电子工业出版社,2018:38-46.

[24] 孙晓峰.滴滴分享经济改变中国[M].北京:人民邮电出版社,2016:243.

[25] 蔡雄山.實现从互联网管理到互联网治理思维的转变,载腾讯研究院主编,互联网+时代的立法与公共政策[M].北京:法律出版社,2016:144-146.

[26] 胡建淼.行政法学(第四版)[M].北京:法律出版社,2015:263.

[27] 周丽霞.规范国内打车软件市场的思考——基于美国对Uber商业模式监管实践经验借鉴[J].价格理论与实践,2015(7):21-24.

Legal Regulation of Online Car-hailing and Co-taking Behavior Based on Artificial Intelligence Travel Algorithm

Guan Jinping Song Fumin

(College of Law, Qufu Normal University, Rizhao, Shandong 276826)

Abstract: As for the online car-hailing and co-taking behavior based on artificial intelligence travel algorithm in contemporary China, it mainly concludes contracts in line with the online information platform. The establishment of it is based on "cloud computing" and artificial intelligence technology. In addition to enhancing the social benefits of co-taking, this way also generates greater social risks. The simple civil mutual aid contract legal relationship is presented for the traditional co-taking behavior, while the online co-taking behavior is easily alienated into illegal taxi transportation behavior due to the convenience provided by the artificial intelligence travel algorithm. Over the years, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Hangzhou and so on have explored effective local legislative experience in regulating online car-hailing and co-taking behavior. In this thesis, the experience was taken as the basis. In line with the requirements of Guiding Opinions on Strengthening the Comprehensive Governance of Internet Information Service Algorithms (Informatization Office of the State Council [2021] No. 7), the experience and lessons of the Interim Measures of the Ministry of Transport on the regulation of online car-hailing. The proposal that the State Council should promulgate the "Regulations on the Management of the Co-taking Operation and Service of Online Taxis-and Private Car-hailing" was made. The social risks of the online car-hailing and co-taking behavior can be effectively controlled by setting up the "operational rules of the online co-taking information platform" and "binding rules of the online co-taking and co-driving".

Key Words: artificial intelligence; co-taking; online car-hailing; co-taking information platform