拉康对象a视角下消费主义的想象性误认

舒 练

消费之所以成为一种主义,绝非权力体制的简单安排,还需要从主体消费的内生需求进行探讨。将拉康的对象a与消费主义中商品呈现样态相衔接,无疑对通过探求主体内在的欲望需求与心理运作机制来剖析主体对商品沉迷拜恋的深层根源开启了一条新的道路。主体在商品消费过程中本质上是追逐对象a回归完满统一,但却被资本主义利用,对商品赋值,使之成为对象a的替代物、成为主体的欲望对象。劳动者与商品(劳动产品)相割离是资本主义生产关系下特有的剥削现象,是资本追逐剩余价值的必然结果,是在原初缺失上对主体进行的“二次创伤”。资本诱导主体在追求创伤弥合的欲望过程中,将原初缺失与商品缺失混淆,将对对象a的欲望替换为对商品的无度消费。商品成为对象a的替代物,商品消费成为缝合创伤的必然选择,这种想象性误认是消费主义运作的主要机制,不仅背离了原初创伤的缝合,也强化了资本主义在消费幻象中的统治地位。

一、完美性替补:拉康的对象a与消费主义中商品的人为相遇

拉康自创了象征界(the Symbolic)、想象界(the Imaginary)与实在界(the Real)。在拉康看来,象征界是被语言符号建构的世界,是被大他者掌控的世界;1所谓大他者,即是指“整个符号性律令/规范的具身化(embodiment)”。参见吴冠军:《有人说过“大他者”吗?——论精神分析化的政治哲学》,《同济大学学报(社会科学版)》2015年第5期。“ 象征界的作用就是实现人的社会性和文化性,以及使人的性与侵略本能规范化。”2卜华度:《拉康的结构主义精神分析学》,《世界经济与政治论坛》1987年第7期。想象界是“各种像(images)的集合和不同方面”,小他者3小他者是自我(ego)的反映与投射,即想象界中的镜像,是可以与现实世界中的“自我”相转化的对象,是主体欲求的对象,是在现实世界中客观存在的东西。处于该界。个体在镜像阶段,对镜像进行的自恋性认同,以及之后阶段对小他者进行的想象性认同都发生在想象界。实在界是完全抗拒符号化作用的一种秩序,是欲望之源。拉康的对象a就是象征界穿越实在界时的残余物。个体一出生即进入象征界,也就“失落”了对象a,因而主体成为创伤性的存在。被资本主义掌控的现代社会,资本增殖的前提条件是生产与消费的总循环,亦即商品必须被购买、被消费。欠缺性存在的主体对对象a的欲望成为资本的操纵对象。将商品作为对象a的替补物,作为主体进入象征界的阉割补偿,将商品消费转化为主体的终极目的,这往往比直白的政治宣传鼓噪更为有效,是资本运作的不二选择,也是消费主义的主要作用路径。

在拉康看来,对象a是个体进入象征界的阉割物。拉康的对象a是象征界的不存在之物,对此学界有很多界定:其一,对象a是个体从“实在界”进入“象征界”必须割离舍弃之物,是个体成为“自我”的必然阉割物,是进入象征界必须付出的代价。因而,“对象a是某种主体为建构自身而从自身中作为器官而分离出的东西”,4Jacques Lacan,The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis,London:The Hogarth Press,1977,p.103.是一种“命定的欠缺”,是创伤的主体在象征界遭遇失败时建构出来的一种回溯性结果,是逻辑上的存在。其二,对象a是不能被符号化、抵抗符号化的幽灵,无法被语言符号所编织,是象征界中能指链上的“失落之物”“不可能之物”。正如需要一旦被以需求的言语所表达出来,主体所需要的不再是需要,而是一种欲望,“在要求和需要分离的边缘中欲望开始成形。”5[法]雅克·拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海三联书店,2001年,第624页。其三,对象a是主体在象征界欲望的客体与成因。对象a永远以创伤性的形式停留在主体内部,但它又时刻躲避主体对它的捕捉。因此,“驱力就是围绕它而运转的”6Jacques Lacan,The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis,1964,trans.Alan Sheridan,London:Penguin,1979,p.257.,处于象征界的欲望客体永远都只是对象a的替代物。对象a本质的缺乏驱动着主体在象征界无止境地追求它,即“无”或说“不在”驱动着主体去追求“有”与“在”。对象a捕获主体的欲望,是导致主体“分裂的机器”7吴琼:《对象a:拉康的欲望诗学》,《哲学动态》2011年第1期。。婴儿一出生便被象征界的语言符号所包围,被大他者凝视,体验着一种无法用言语所表达的分离感。对象a是婴儿一出生就被阉割的物,即拉康所说的菲勒斯(想象性的阉割),但并非一种实存之物,不存在便是它的存在方式。总之,拉康的对象a是一种“回溯性”的、逻辑意义上的存在。现实中遭遇失败的主体在失败中建构不可能的对象a。对象a的“无”正如“洋葱之心”,“自我”便是洋葱整体,个体在象征界所获得的象征符号围绕“洋葱之心”逐渐成形,在“无”的本质上建构起“主体、自我”。

然而,商品则是主体在象征界的阉割补偿。拉康的对象a在实在界——不可重返的空无“故乡”。象征界中的主体无法充分自足地获得完整统一性,原初创伤成为无法填补的裂缝,主体需要一个“相似物”作为对象a的替补物,填充空缺。被资本逻辑统摄的现代社会极力推崇的消费主义,是资本这一“大他者”欲望的强烈表现。资本将商品这一卑俗之物作为对象a的替代物,作为消费者在象征界的阉割补偿,促使消费成为主体在现实世界中的终极追求。资本家通过其自身在象征界的统治地位,将主观的私人利益转变成一种客观的普遍的利益,将“我需要使商品被消费”转化为“消费是回归完整统一的必须”。消费在资本这一大他者口中成了人人都应汲汲以求的如真理一般的崇高价值追求。

于是在消费主义话语立场中,商品与对象a的相似处便被创造:其一,在消费主义观念盛行下,消费者盲目地进行符号消费,但商品的符号仅是资本制造的“空无”能指,没有所指的能指。消费的商品符号是对主体心理需求的满足,主体对商品所蕴含的符号永不可能完全拥有,正如对象a一般永不在场,永不被拥有。其二,主体与商品因资本私有制而产生的“后天分离”,让主体产生只需通过商品消费即可获得完整统一感。消费幻象中商品无处不在,这使其如对象a一般赋予了主体一种“唾手可得”的希望但又伴随着“失之交臂”的绝望。商品在象征界成了主体的欲望对象,成为与对象a一般的“被禁止的不可能之物”1对象a是被符号禁止的不可能之物,而商品成为被资本阻挡的不可能之物,正是因为禁止,让主体产生幻觉,是因为禁令的存在,不可能之物才不能被获得,正是这种“禁止”给“被禁止的不可能之物”增添了更多不属于客体本身的魅力。。其三,商品如对象a一般成为主体的欲望对象与动力。在消费幻象中,商品成为主体欲望的成因。对象a是帘子背后的“乌有之物”,同样,资本制造的各种商品能指符号也是帘子背后的“无”。资本能指对商品的赋值总是迎合主体的欲望以及其对“欲望客体”的想象。资本逻辑运转下的商品消费成为割离对象a的补偿品,给予主体一份承诺:占有商品即可拥有对象a。

二、想象性误认:消费主义中消费对主体创伤的缝合机制

象征界的主体遭遇割舍对象a的“原初创伤”之后,在资本这一大他者所统摄的象征界中再次遭到与消费对象(商品)相割离的“二次创伤”。在资本逻辑运作下,主体欲望变为对商品符号能指的消费,对原初创伤的缝合不再是追求对象a,而是沉湎在资本构造的消费幻象中,对商品进行无度消费和占有,追求短暂的感官享乐,消费成为建构“自我”的绝佳路径,主体的驱力围着“消费”而运转。在对商品消费的误认运作机制中,商品的无处不在与资本掌控的语言对主体的想象性误认发挥了极大的作用。

(一)原初缺失与商品的不在场:“两次创伤”的生成

依据拉康的“主体理论”,主体因切割了实在界的对象a,成为了一种分裂的创伤性存在。主体在象征界力求将自己的意义稳定在能指链上,不得不接受大他者对其进行意义建构。刚出生的婴儿在已处于象征符号秩序中的他者(父母)注视之下被称为“孩子”。正如“物的存在只开始于它被命名的时刻”1[法]纳塔莉·沙鸥:《欲望伦理——拉康思想引论》,郑天喆等译,漓江出版社,2013年,第120页。,真正的主体已不存在,存在的仅是用各种符号代替的能指,是拉康口中的“无意识主体”,但“主体的无意识即是他人的话语”2[法]雅克·拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海三联书店,2001年,第275页。。主体在象征界遭遇原初创伤之后又出现了人为制造的分离创伤。在资本主义生产关系中,私有制导致了劳动产品与劳动者的分离,在流通环节便表现为消费者与商品的分离。主体试图通过消费弥合的创伤是在资本逻辑运作下后天生成的。最为根本的原初缺失被商品代替,主体的原初创伤没有被缝合,却反遭遇另一重创伤。

理应注意的是,拉康理论中的原初创伤与资本制造的后天创伤在生成机制上是完全不同的。其一,原初缺失是一种非历史性存在的缺失,是一种永恒的“不存在”;主体对消费对象(商品)的丧失却是在资本主义生产关系下对主体实施控制的特有创伤,是一种历史性的存在,是一种只有共产主义社会才能从根本上超越的创伤。其二,原初缺失是一种自然而普遍的存在,没有人为、主观的私人利益掺杂其中,是一种纯粹的欠缺;消费对象与主体的分离却是在资本逻辑统摄下,为资产阶级追求剩余价值、奴役劳动者而服务的人为性裂缝。其三,原初缺失是一种纯粹的“无”,可以促使主体积极追求完满的丰富的“理想自我”,是具有积极引导意义的缺失;资本所制造的“创伤”却是资本家为追逐剩余价值致使,引发的是消极意义层面的消费欲望。劳动者为缝合这种人为割离,不仅屈从于资本的异化生产,无法实现自由全面的发展。同时,主体也迷失于消费幻象中,踯躅不前,将消费看作“自我”存在的必要条件。

(二)“理想自我”与逃避凝视:原初创伤的想象缝合

镜像前的“我”是一个空无、缺失的主体,镜中却是一个完整统一的形体,主体通过对镜像想象性的肯定性认同,将自己想象为完整统一体,即充分自足的“理想自我”。在资本统治的象征界中,主体却时刻受他者牵制和羁绊。现实中欲望对象与自身的分离,“自我”与“理想自我”在资本统治的象征界中分裂。想象的统一性与实际的依赖性之间的差别,导致了具体可见的“缺失在场”,对象a的缺场赤裸地在象征界显露出来。缺失的在场正如利奥塔所言:“使人害怕的,就是有可能存在不在,不再有在。”3[法]利奥塔:《非人:时间漫谈》,罗国详译,商务印书馆,2000年,第111页。资本主义统摄的现代社会中的“两次创伤”使主体对“丧失”产生恐惧。资本谋划出商品“不在”,商品的“不在”蛰伏着主体对丧失的恐惧,呼唤着主体的消费欲望,只有无度的消费才能将这一恐惧祛除。但同时,资本又借助大众媒体渲染出商品无时无刻的“在”。这种“在”时时刻刻提醒、强化着主体对商品的缺失。主体追随资本的脚步以求通过消费弥合创伤、填补缺失。但这种不同一除了因对象a的原初缺失所致之外,更为现实的却是资本主义生产关系造成的。主体屈从于资本统摄下的异化劳动,以获得消费的入场券,缝合这一人为制造的不同一。但没有哪一次消费会让主体真正获得完整,这种想象性误认驱使主体深陷无度消费的循环之中。

“在可见物中,在最深刻的层面上决定我们的是外在的凝视。”1Jacques Lacan,The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis,1964,trans.Alan Sheridan,London:Penguin,1979,p.106.“ 我”,既是通过对镜像的自恋性认同建构“自我”,也是在大他者的凝视中对小他者进行想象性认同以获得的“主体”能指。无论是在镜像阶段还是之后的成长过程中,大他者的凝视无处不在,个体对镜像的肯定性认同是在他者的引导之下所进行的认同。“想象”是“凝视”建构“自我”的重要作用机制。主体在象征界的一举一动都被制约于大他者的凝视之下。除大他者的凝视外,还有主体间的凝视,如“在现实生活中人与人用言语相互呼唤、质询和应答”2张一兵:《能指链:我在我不思之处——拉康哲学映象》,《社会科学研究》2005年第1期。。消费主义作为资本这一大他者建构的网络式符号统治秩序,消费者只有紧跟潮流,进行“从众消费”“奢侈消费”“超前消费”“竞争消费”等行为才是对大他者凝视的正确回应,才能避免其灼热的凝视。主体通过消费商品来舔舐资本所制造的伤口、缝合“二次创伤”。主体借助“消费来表现与自我所从属的某个社会群体或小团体的一致与统一”3付晓丽:《大学生消费行为的社会学研究》,《中国青年研究》2009年第9期。,以求通过无休止的消费在大他者统治的能指链中获得能指位置。同时,在消费主义意识形态控制下,主体又积极“通过炫耀性消费试图与他者达成区分”4宁全荣、张馨:《当代中国炫耀性消费的哲学考察》,《宁夏社会科学》2016年第9期。,消费的数量与符号成为“自我”完满统一的标签,这也正是资本这一大他者运作所要达到的目的。为此,劳动者在资本统摄的现代社会,被迫与自己生产的产品分离,这种分离造成了“自我”与“理想自我”的不同一,威胁着“自我”的完整统一性。劳动产品通过市场流通变为商品,由此,这一断裂的缝合就必然需要消费。同时,商品对主体四面八方的凝视迫使其力求通过消费掩盖自身与商品的分离。消费主义观念倡导下的“从众消费”“奢侈消费”“竞争消费”“符号消费”等都是主体为讨好、迎合大他者的消费行为,是为避免资本以及主体间的灼热凝视。由此,想象性的统一与逃避凝视致使主体主动地去无止境消费,以缝合资本制造的创伤,而非原初创伤。

(三)语言介入与符号消费:空无能指的想象填补

因商品的“不在”而产生的恐惧与焦虑并非消费者凭空捏造,而是资本一手制造,其中“语言”是关键。因语言总是涉及“缺失”,只有当需要的客体不在场时,主体才会需要语言来表达缺失。主体的原初缺失注定其需要语言向他者表达其“欠缺”以获得圆满,语言为主体打开了欲望之壑。在资本逻辑场域中,似乎商品能够表述主体那无法以语言抵达的真实需要,此时主体“不是在说话而是被说了”5[法]雅克·拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海三联书店,2001年,第333页。。资本将主体对对象a的欲望转移至对商品的消费上,将主体对对象a的缝合移植到对“二次创伤”的缝合上。

“迄今为止,人们总是为自己造出关于自己本身、关于自己是何物或应当成为何物的种种虚假观念。”1《马克思恩格斯文集》(第1卷),人民出版社,2009年,第509页。在被资本大他者统治的消费幻象中,主体力图将自己的意义固定在资本任意制造的滑动着的商品符号链上以获得一个完整而稳定的“自我”。一方面,主体只有不断地进行消费,将消费作为人生的价值追求,才能填补其在能指链上的空缺,稳定自身意义。另一方面,商品作为满足主体需要的具体实存之物,资本家不仅力图制造“虚假需求”,更致力于将商品的使用价值挖空,用一系列美好的言辞符号来填补。资本对商品进行着任意的符号包装,商品通过资本的赋值被主体所欲望,主体却跟随商品不断滑动的“空无能指”持续漂流。同时,资本运用大众传媒将商品窒息性地充斥着主体的世界,资本的欲望成功地包裹并转化为主体的欲望。但此时主体所消费的仅仅是一具“存在之尸”,没有所指的能指。

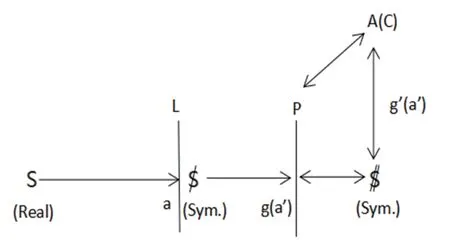

本质意义上,处于消费幻象中的主体被资本能指所包围,主体对现实而具体的商品认知仅是对其象征意义所进行的想象化,即象征界的想象化。这种通过购买商品所获得的统一感,正如佐恩·雷特尔所言:“人们认为,交换行为者关注的是他们所看到的商品的用途,其实他们所关注的仅是他们的想象。”2A.Sohn-Rethel,Intellectual and Manual Labor,London:The Macmillan Press LTD.,1978,p.26.消费者不是为商品消费,而是在为其想象消费。但消费商品只能带来暂时的统一感,因此主体也只有不断地进行消费才能留存此种“想象性统一感”。消费主义所推崇的也正是此种无度的消费行为。资本这一主人能指通过对具体商品的符号赋值,让本是“空空如也”的商品背后似乎“应有尽有”。资本家通过语言的介入,掩盖消费主义领域中的商品符号背后的“乌有之物”。主体在资本大他者的指引下,纷纷投奔消费幻象,商品具有的符号将“主体”表征,其原本属性已不重要,重要的是消费的欲望就是资本的欲望。商品占据着对象a的位置,一跃成为崇高之物。商品的意义跟随资本能指滑动,主体的每次消费都是对自己欲望的否定,主体在消费过程中得到的永远都是无止境的希望与失望,但希望从未“降临”,一直被“延搁”,失望却伴随着每一次消费过程。简而言之,主体在消费幻象中所产生的想象性误认的运作机制可以用图1予以阐述:

图1.对消费缝合创伤的误认运作机制

处于实在界中的主体S(Subject)在进入到象征界时,因对象a无法穿透语言(Language)的能指链,成为象征界的“失落之物”。进入象征界的主体成为有着原初创伤的分裂主体。此时象征界中的大他者A(Autre)便是资本C(Capital),是统治象征界的权威能指,失败的主体一味地求助于大他者,希望获得对象a,重回完整统一的实在界,但资本本身就是缺乏的,它将自己的欲望移植到主体身上,通过资本主义生产关系中的私有制P(Private ownership)将商品g(goods)或说劳动产品与主体相割离,原本分裂的失败主体再次遭遇失败,主体成为“二次创伤的主体”。当“二次创伤的主体”企图通过A(C)获得对象a回到实在界时,资本大他者却运用能指的赋值,将商品转化为主体的欲望对象,商品在资本操纵的象征界中成为对象a的替代物即a’,但原本的商品因资本语言符号的介入,早已不是原本的商品,而是g’——空无符号价值的商品。消费成为缝合主体创伤的误认机制由此生成。“生存即消费”,消费为主体带来地位、幸福的符号象征,带来刺激的感官快感,消费成为主体生活之目的。但主体越是沉迷于消费幻象,越是欲望资本的欲望,资本主义的生产关系私有制就越是强化。如此,资本统摄的消费幻象中,主体无度追求占有、消费,缝合的却是资本人为制造的、后天的割离创伤,而非原初缺失的创伤。

消费对象(商品)与个体分离是资本一手造成的,“二次创伤”本就是人为创伤,是原本不存在却因资本主义的霸道行径强行而又巧妙操纵的后天的断裂创伤。何谈弥合?资本主义生产关系导致的劳动者与劳动产品的分离创伤,通过凝视、想象以及资本能指不断强化,消费主义使得资本循环得以顺利运行。主体对消费的误认是主体在资本能指的介入与凝视下想象出来的,主体追求符号、奢侈消费以求协调一致,逃避大他者的凝视。短暂的完整感、快感、统一感也仅是资本这一主人能指操作下的想象性获得。于消费主义中,主体对对象a的欲望成为对消费商品的欲望,对原初创伤的缝合被消费所替代,这一想象性误认是主体沉迷于消费幻象的重要内生动力。

三、直面性承认:拉康对象a对消费主义想象性误认的消解

阿尔都塞认为,意识形态是“被包裹在一种想象关系之中的”1[法]路易·阿尔都塞:《保卫马克思》,顾良译,商务印书馆,1984年,第204页。。消费主义这一涂抹着资本主义意识形态色彩的消费价值观念,正是利用对象a的缺失,以及资本能指的赋值,使消费者将消费市场想象成一种完整统一无缺失的幻象。其中资本主义生产关系所致的“创伤”更是使消费者在缝合创伤过程中将商品误认为对象a。主体通过近乎疯狂地无止境消费获得短暂的统一快感。消解这一想象性误认是消解消费主义的重要路径,想象性误认属于心理结构层次,是对不可获得的对象a的误认。由此,只有承认对象a的不存在,认清消费的本质所在,尊重主体间差异,承认凝视,跳出想象性的幻象,建构现实而积极的自我,才能祛除这一误认。

为此,我们需要在承认对象a之缺失的基础上摒弃消费主义。对象a的缺失是原初缺失,是不可弥合的纯粹缺失,此种纯粹可以推动主体追求更美好的有价值的生活。消费对象的“不在场”却是资本固有的生产关系所导致的,是人为的“二次创伤”。消费主义价值观念中,主体消费的不是具体的商品,而是其附带的符号价值,劳动产品不是人类劳动的创造性表征,而成为资本制造的空无符号价值。为追求对象a,主体不得不去消费任意变换着的商品符号,不停地追求物质、符号消费,以体现主体在象征界的价值尺度,获得其稳定的象征位置。资本语言的欺骗性导致了“想象性误认”。这一误认使得消费者执迷于无度消费,追求本就空无的商品,消费的欲望是对对象a的欲望,消费填补的沟壑却是资本一手制造出的“创伤”。其一,消费者必须清楚认识到,对象a的缺失是一种纯粹而积极的缺失,正是纯粹才能促使我们追求更为美好的生活,消费对象的“不在场”是资本制造出的缺失,物质消费所带来的只是短暂的感官快感,主体不应该一味地追求占有商品,排斥缺失。其二,对象a是不存在之物,主体必须承认它的不存在就是其存在方式。消费不仅不能缝合缺失,甚至也不能完全缝合资本所制造的劳动者与劳动产品的分离创伤,因消费幻象中所进行的消费,是对符号的消费,而非对商品本身的消费。商品不能替代对象a,主体与商品的分离是资本追逐个人利益而人为制造出的创伤,商品被消费只是资本家的私人欲望;拉康的对象a是一种普遍性的客观欲望,在消费幻象中,资本这一大他者的欲望成为主体的欲望。其三,承认对象a的缺失,将对对象a的内生动力运用于更积极的价值追求与人生意义上,从“无”到“有”,成为象征界中积极的“符号性存在”。承认对象a在象征界无法被捕获,资本统摄的消费幻象中种种不断变换的客体只是主体在资本语言的介入下对其展开的想象性误认,商品仅是资本生产关系统摄下的特有存在,并非一种原初缺失。消费主体必须摒弃过度的物质消费,抵制非理性的消费行为,将对对象a的追求转向更为积极的自我构建,洞穿商品本身的空无本质,破除资本主义生产关系,追求更为自由而全面的发展。

与此同时,我们还需要在承认主体间差异的基础上跳出消费幻象。原本镜像阶段的主体所认同的仅是完整统一的镜像,在之后的成长阶段,主体与镜像之间的关系被扩大到“主体间关系”,镜像认同开始转向对他者的认同。奢侈消费、符号消费、炫耀性消费等不仅是在资本的诱导下也是主体间的相互影响下,主体所做出的消费行为。在消费主义盛行的形势下,消费与占有更多的社会财富是主体成功、幸福和权力的象征,主体不懈地寻求消费的“从众”与“立异”,前者是力图顺从、接受资本这一大他者的安排,后者是主动地去迎合资本的欲望,两者都是为了在象征界中获得他人认可的象征地位,是对资本消费主义的推崇。

主体之间需要求同存异,但“求同”并非“从众”。“求同”是一种积极主动且理性地与他者的协调一致,并非通过“从众”消费来获得与他者的表面一致,这种盲目、只追求表面的物质同一的“同”是虚假、永无止境的。“存异”并非“立异”,主体通过“符号消费”“奢侈消费”“炫耀性消费”以求与他人的不同,以标志自己“高贵”的身份地位,这是一种在病态的心理结构支撑下的消费行为病症,是消费主义大行其道的重要表现。“存异”是对主体间存在的普遍性差异进行认同,而非故意寻求与众不同。正如国王之所以是国王是因为有臣属于这关系中的他者,每个主体都是通过他者得以确立自身的位置,在差异中找到自身在能指链中的位置。为此,马克思指出“人来到世间,既没有带着镜子,也不像费希特派的哲学家那样,说什么我就是我,所以人起初是以别人来反映自己的,名叫彼得的人把自己当作人,只是由于他把名叫保罗的人看作是和自己相同的”。1《马克思恩格斯文集》(第5卷),人民出版社,2009年,第67页。正是与他者的不同,主体才得以在象征界获得其专属且独特的能指,才得以建构“自我”。因此,消费中的“求同存异”仅是一种“从众”与“立异”,与消费主义中提倡的“奢侈消费”“符号消费”“炫耀性消费”等非理性消费行为具有一致性。

总之,主体必须敢于面对消费幻象中资本大他者的凝视。主体必须承认原初缺失,敢于跳出幻象,揭露资本大他者所制造的“后天创伤”,追求象征界中积极的对象a之替代物。主体需要清楚地知道资本大他者在当代社会不断地构筑虚假的幻象,通过消费主义几乎支配和镂空了个体的全部主体性。主体必须勇敢地做出自动的、主动的选择,敢于揭示空无的资本大他者,逐步消解、穿越消费幻象。承认主体间的差异,不用通过消费伪装自己、掩饰“裂缝”与“创伤”。对他者进行认同时也要积极建构自己的“符号”,将“我”的积极符号形式呈现到我与他者共在的世界。

四、结语

主体在象征界是一个被阉割与不断被缝合的过程,对象a的阉割是原初创伤,资本主义生产关系下商品与主体的分割是人为的“二次创伤”。资本这一大他者统摄着现代社会,将自己的欲望移植到主体身上,主体沉迷在资本制造的消费幻象中,企图用无度的消费填补对象a的缺失,将对“二次创伤”的缝合误认为对对象a的缝合。在这一过程中,资本能指的介入,使得主体对消费的想象性误认不断强化,消费成为主体欲望之成因与对象,“生存即占有”“消费即目的”。总之,消费被推崇为主体之“生存目的”,不仅是资本逻辑运作中的物质生产关系所致,也是资本对所统摄的当代社会中创伤性主体心理需求与欲望的操纵。消费主义导致的是一种隐蔽而持久的致命性想象性误认。如何消解这一误认,也是消解消费主义的重要路向。