钛合金半穿甲战斗部高速侵彻钢靶性能对比实验研究

周忠彬,张 博,赵永刚,张萌昭,郭双锋,袁宝慧

(西安近代化学研究所, 西安 710065)

1 引言

与炸弹、鱼水雷等传统反舰武器相比,反舰导弹的射程远、命中率高,已成为海战中攻击水面驻泊舰艇的主要武器。半穿甲战斗部是反舰导弹的有效载荷,侵入舰船内爆炸能造成舰船结构破坏和塑性变形,引起舰船剧烈振动从而破坏舰上设备,严重的还能导致关键舱室丧失功能,最终使舰船丧失战斗力。反舰导弹对舰船的毁伤效能主要依赖于战斗部类型,依据战斗部爆炸形成的毁伤元特点,通常反舰导弹战斗部有5种类型:整体爆破战斗部、聚能爆破战斗部、杀伤爆破战斗部、半穿甲爆破战斗部和半穿甲多P装药战斗部。前3种战斗部是外爆式,能量利用率较低,仅部分爆炸能量作用于舰船;后2种战斗部是内爆式,侵入船体内爆炸,能充分发挥强冲击波超压和高速破片的能量,大幅提升毁伤效能,因此半穿甲战斗部在反舰导弹上装备数量较多。半穿甲战斗部需在壳体强度满足的前提下穿透数层船板,通常壳体选用高强高韧性能的钢材,装填系数不高,一般在0.2~0.3。若壳体采用比强度较高、密度较低的钛合金,炸药装填系数可进一步提高(不小于0.4),能较显著提升战斗部的毁伤威力。

钛合金有较高比强度、较好塑性韧性、较低密度、良好耐腐蚀、耐热及抗冲击等综合性能,在航空航天及国防工业领域中已得到较广泛应用。结合应用较成熟的钛合金及新型高强钛合金研制进展,选择3种典型性能的钛合金:中强高韧性能α型TA15、高强中韧性能β型Ti67和超高强低韧性能(α+β)型Ti36合金,结合125 mm口径火炮发射装置,设计了一种半穿甲战斗部,进行了战斗部高速斜侵彻单层钢靶性能对比实验研究,通过实验现象直观对比分析,选择更适合作为半穿甲战斗部壳体材料的钛合金,研究结果可为工程应用中壳体材料选择提供依据。

2 钛合金性能

从合金类型上钛合金分3种:α型、β型和(α+β)型,多数钛合金的屈服强度在850~1 200 MPa,相比较β型和(α+β)型钛合金,α型钛合金强度相对较低。众所周知,钛合金是一种热导率较低的材料,在变形过程中由于塑性变形功转化而来的热量无法及时传导出去,使得材料内部局部区域温度快速升高,该局部区域成为了热软化区。当材料内部由于绝热温升引起的热软化效应超过了塑性变形引起的应变硬化和应变率硬化效应时,钛合金材料在高应变率冲击载荷作用下产生的塑性应变集中,从而形成狭长的绝热剪切带(ASB),绝热剪切带进一步诱发微裂纹或微孔洞的产生,微裂纹和微孔洞扩展连通是最终导致材料失载破坏的主要原因。因此,热处理工艺是调整钛合金细观组织和力学性能的重要手段,作为半穿甲战斗部壳体材料,要求材料既要有较高的强度,又要有较高的塑性和韧性匹配,以满足抗绝热剪切能力的需求。

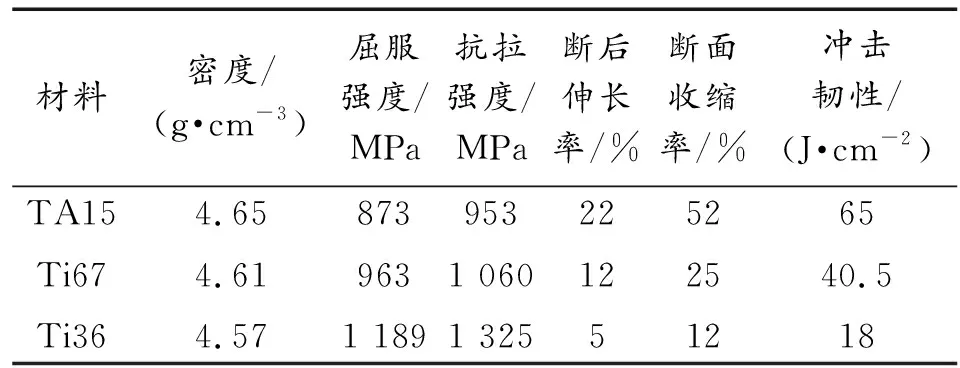

选择的3种钛合金,其主要力学性能参数如表1所示,分析表1中数据:TA15合金强度中等,韧性良好,属于抗绝热剪切性能较好的合金材料;Ti67合金强度较高,韧性中等,也应是一种对绝热剪切不敏感的合金材料;相比较TA15和Ti67合金,Ti36合金强度高、韧性低,应是绝热剪切敏感的材料。因此,分析认为TA15和Ti67这2种合金材料应用于高速侵彻下半穿甲战斗部的壳体材料是有优势的。

表1 3种钛合金材料主要力学性能参数Table 1 Main mechanical properties of three kinds of titanium alloys

3 半穿甲战斗部设计

目前,半穿甲战斗部炸药的装填系数不小于0.4,侵彻速度在2以上,依靠自身动能侵入舰体内爆炸,这要求战斗部有较强的贯穿舰船甲板的能力,且侵彻过程中壳体不能发生破裂和严重变形,避免内部装药发生燃烧或爆炸反应。

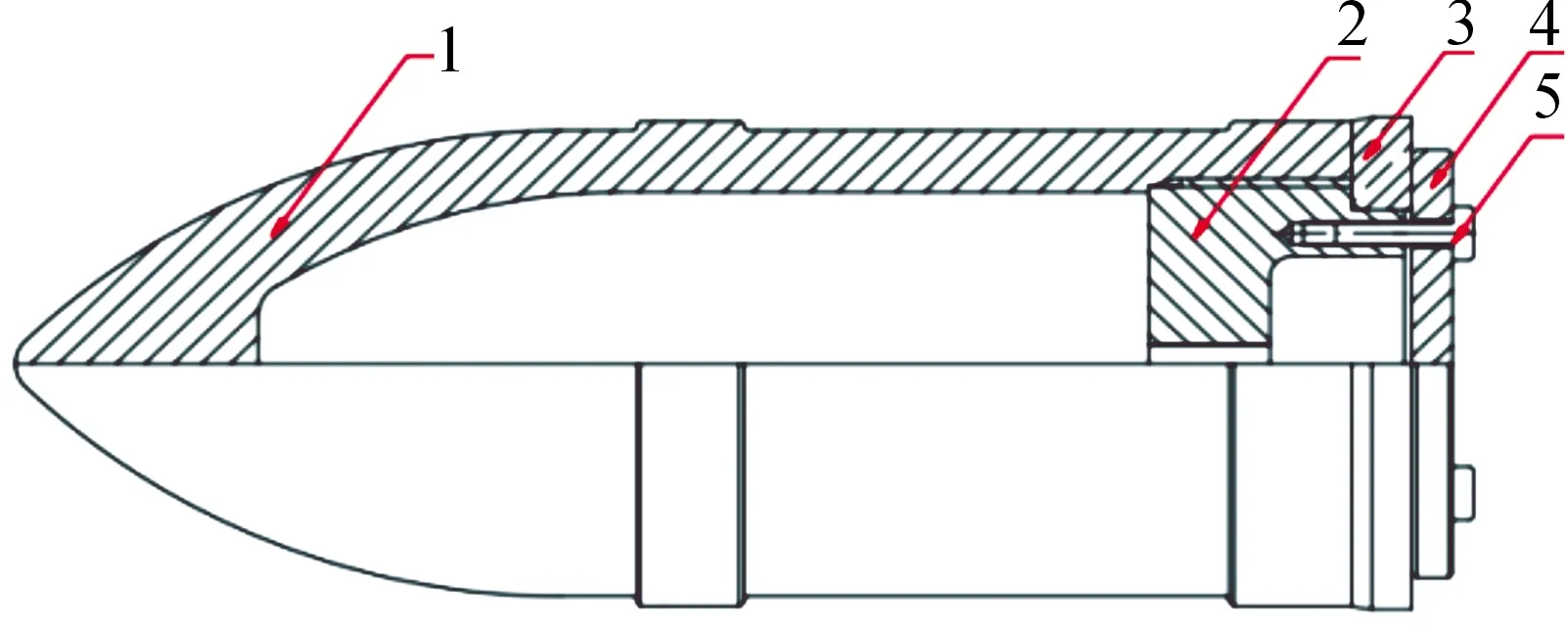

战斗部采用卵型头部和后续圆柱直段结构的设计方案,头部至圆柱段为变壁厚设计,顶端最厚处为壁厚的3倍。战斗部装填惰性药柱,炸药装填系数约0.45%。为满足火炮发射要求,壳体设计前定心和后定心环,并设计闭气环和闭气环压环结构。弹体结构如图1所示,实物如图2所示。战斗部长度设计为350 mm,定心处直径为125 mm,除定心外圆柱直径为116 mm,考虑到钛合金密度略有差异,战斗部质量在11.3~11.5 kg。

1-壳体;2-后端盖;3-闭气环;4-压环;5-紧固螺钉图1 半穿甲战斗部结构示意图Fig.1 Structure of semi armor piercing warhead

图2 半穿甲战斗部实物照片Fig.2 Physical photos of semi armor piercing warhead

4 实验方案

选择125 mm口径的滑膛炮开展实验,对于11.3~11.5 kg质量的钛合金战斗部,火炮发射后战斗部自由飞行速度可达到750~850 m/s。在该速度下研究钛合金战斗部斜侵彻单层钢靶的结构强度差异。

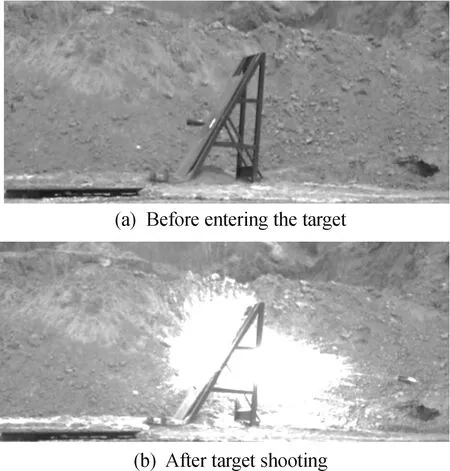

靶板选用高强度装甲钢板,其屈服强度不小于600 MPa,厚度为20 mm,考虑到钢板的长度和宽度设计按照边侧反射波不影响穿靶过程,取弹体直径的10倍以上,故钢板板面尺寸为1 500 mm×2 000 mm。同时,设计了靶架固定钢板,确保钢板与水平地面的夹角为55°,实验靶标布局如图3所示。

图3 钢靶布局场景图Fig.3 Steel target layout

为获得火炮发射后战斗部自由飞行撞靶速度,且实时记录战斗部侵彻钢板过程,在垂直于火炮发射方向布设1台高速相机,在钢靶前布置标杆,标杆距钢靶几何中心的水平距离为4 m。125 mm口径的火炮布设于实验靶标正前方约25 m处,为方便战斗部回收,将钢靶靠近回收山体放置。

5 实验结果及分析

5.1 侵彻钢板结果分析

每种钛合金战斗部实验数量2发,3种钛合金战斗部共6发。高速相机采集速率选择5 000帧/s,实时记录了战斗部贯穿钢靶过程。依据高速相机拍摄照片,可得到战斗部头部顶端到达标杆开始直至头部撞击钢板结束所需时间,进而计算出战斗部撞击钢板前的平均速度。相同原理也可获得战斗部穿透钢板后的剩余平均速度。6发战斗部速度在763~783 m/s、不同攻角、着角35°条件下均能穿透20 mm厚的装甲钢板,实验结果描述见表2。

表2 3种钛合金战斗部侵彻钢板实验结果Table 2 Experimental results of three titanium alloy warheads penetrating steel plates

结果表明战斗部初始撞靶速度比较一致,在(773±10)m/s速度范围内,但初始撞靶姿态结果差异大变化范围为0°~21°,分析认为导致初始姿态不稳定的主要原因有2个方面:一是反舰战斗部的外形呈短粗型,长径比不大,在空中自由飞行过程中受重力、气动阻力等相互耦合作用,战斗部姿态容易向下偏转;二是发射时火炮炮管内战斗部尾端面受到的膛压作用力是非理想均匀的,在非均匀推力作用下战斗部出炮管时的速度方向和其轴线方向不完全一致,容易产生小角度的攻角,初始状态下战斗部已产生小的偏转速度,随着飞行距离的增大,偏转速度和角速度都增大,使得到达靶前的撞击攻角也很大。在靶后山体中回收到的2发TA15合金战斗部和1发T67合金战斗部主体结构保持完整,其余3发战斗部发生了不同程度的破坏。图4~图6分别给出了3种钛合金战斗部侵彻钢靶典型时刻的结果。

图4 TA15战斗部侵彻钢靶过程场景图Fig.4 Penetration process of TA15 warhead into steel target

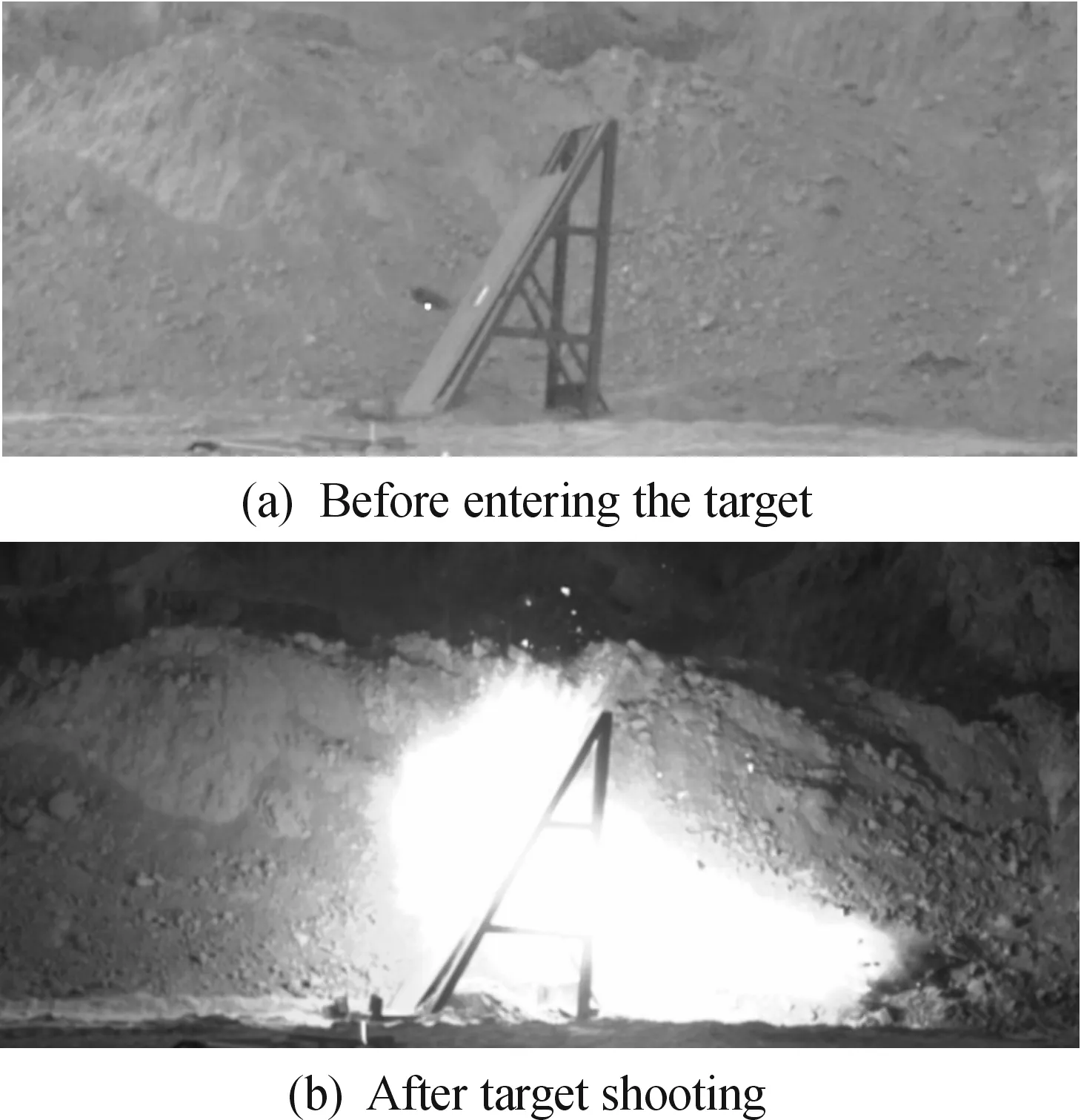

图5 Ti67战斗部侵彻钢靶过程场景图Fig.5 Penetration process of Ti67 warhead into steel target

图6 Ti36战斗部侵彻钢靶过程场景图Fig.6 Penetration process of Ti36 warhead into steel target

5.2 战斗部破坏情况分析

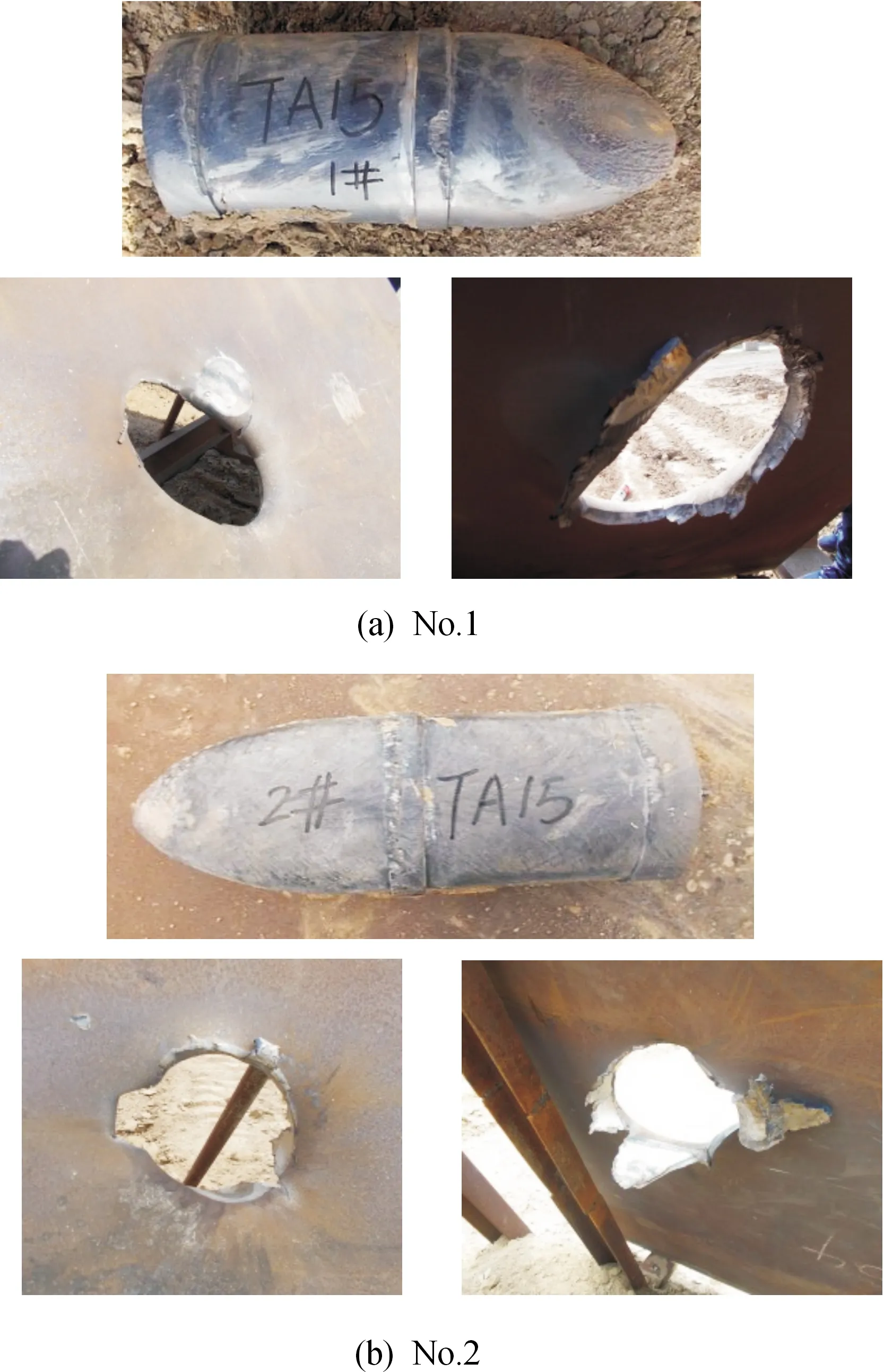

2发TA15战斗部穿靶后回收弹体及靶板穿孔照片如图7。虽然TA15合金强度中等,但其抗冲击能力较强、综合性能较优。观察回收的战斗部,头部圆弧段均有不同程度的侵蚀破坏,但都未发生绝热剪切破坏,说明TA15合金强度和韧性满足763~783 m/s侵彻速度下半穿甲战斗部壳体强度的要求。

图7 回收TA15战斗部及靶板破坏情况照片Fig.7 Recovery of shell fragments and target plate damage of TA15 warhead

结合表2数据,2发TA15战斗部均以低头姿态撞击20 mm厚的装甲钢靶,低头姿态角越大,壳体在穿透钢靶板过程中侧向受到的钢板作用力越大,因此,相比较2#战斗部,1#战斗部头部弧段侵蚀区域大,侵蚀长度约为头端圆弧段的长度。分析1#和2#战斗部试验前和试验后的质量变化,1#战斗部的质量由初始的11.36 kg降至10.97 kg,头部侵蚀引起的质量损失约3.43%;2#战斗部的质量由初始的11.32 kg降至11.19 kg,头部侵蚀破坏引起的质量损失约1.15%,因此1#战斗部头部侵蚀破坏严重。测量1#和2#战斗部的外径分别是115.96 mm和115.98 mm,与初始直径保持一致,因此,2发战斗部壳体圆柱段未发生变形,2发TA15战斗部穿靶后,钢板上的穿孔形状比较规则,低头姿态较大时穿孔形状近似椭圆形,穿孔长度约163 mm,宽度约139.8 mm;低头姿态较小时穿孔形状近似圆形,穿孔直径约138.5 mm。观察钢板正面和背面,均为冲塞和花瓣型破坏。钢板穿孔崩落面积均大于弹体横截面面积,其余为花瓣型翘口,表明战斗部成功贯穿钢靶。

2发Ti67战斗部穿靶后回收弹体及靶板穿孔照片如图8所示。

图8 回收Ti67战斗部及靶板破坏情况照片Fig.8 Recovery of shell fragments and target plate damage of Ti67 warhead

速度在763~783 m/s,低头侵彻姿态下战斗部(编号1#)沿着轴向断裂成2部分,观察战斗部断面形貌,从壳体的外表面朝向内腔表面的方向,断面基本呈45°角,这表明该发战斗部在撞击钢靶过程中壳体发生剪切破坏。进一步观察战斗部头部圆弧段,可看到2条扩展的裂纹,由于前定心环对壳体强度是一种局部加强作用,2条裂纹扩展至前定心环根部终止,战斗部头部顶端破坏也比较严重。测量1#战斗部试验前和试验后的质量变化,由初始的11.41 kg降至9.84 kg,壳体断裂引起的质量损失约13.76%。与1#战斗部对比,水平侵彻姿态下第2发战斗部(编号2#)穿透钢板后实现了完整回收,结构保持完好,仅头部顶端有轻度侵蚀现象,测量2#战斗部试验前和试验后的质量变化,由初始的11.44 kg降至1.3 kg,头部侵蚀引起的质量损失约0.96%。观测轴向无变形现象,测量2#战斗部壳体直径为115.98 mm,与初始直径相同,壳体侧向无变形。观察2次试验后钢板正面和背面,均为冲塞和花瓣型破坏,椭圆形穿孔的长度约165 mm、宽度约143.8 mm,圆形穿孔的直径约136.9 mm,穿孔崩落面积都大于弹体横截面面积,其余为花瓣型翘口,表明战斗部都成功贯穿钢靶。

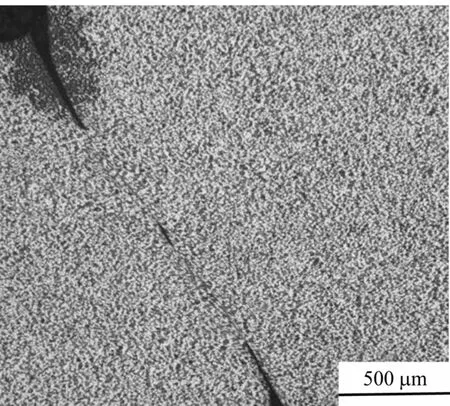

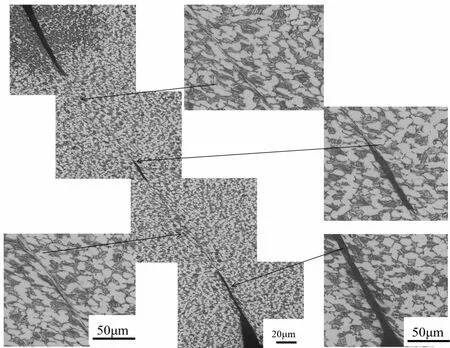

对破坏的1#战斗部断口形貌进行了扫描电镜观察,图9是绝热剪切带的整体形貌,绝热剪切带是一种局域非均匀化变形而导致的特殊变形结构,宏观上多呈现为一条亮白色细长条带区域,宽度一般在几微米到十几微米之间。形成绝热剪切带后,随后在剪切带内或剪切带与基体的界面处萌生裂纹,并沿剪切带扩展。图10是绝热剪切带区域的局部高倍形貌图,可观测到剪切带与基体间存在微观尺度上可辨识的过渡区域,即在绝热剪切带与基体的过渡区表现有较明显的晶粒变形特征。剪切带两侧晶粒沿剪切方向发生拉长和变形,剪切带中心与基体附近的过渡区域也存在拉长晶粒,且平行于剪切带,存在断续分布的微裂纹。

图9 ASB的整体组织形貌Fig.9 Macrostructural characteristics of shear bands

图10 绝热剪切带的扩展路径组织形貌Fig.10 Extension path of ASB

相比较TA15合金,Ti67合金强度略有升高,但韧性降低,强度和韧性的匹配性与TA15合金存在一定差异。结合以上实验现象分析,对比TA15合金,Ti67合金的强度和韧性的匹配性可能没有达到最佳,对较高的侵彻速度(763~783 m/s)不具有稳定的适应性,或者是由于战斗部低头姿态撞靶,壳体受力更加苛刻,在该条件的强冲击载荷作用下表现出绝热剪切敏感性。因此,分析认为Ti67合金可以作为半穿甲战斗部的壳体材料,但对战斗部的侵彻姿态和侵彻速度有一定的适用范围,针对这一问题后续将进一步开展相关研究。

Ti36合金强度最高,但塑性和韧性低,2发Ti36战斗部穿过钢靶后均发生严重破碎,回收的壳体破片及靶板穿孔照片如图11所示。对回收到的壳体破片进行测量,1#战斗部壳体破片的尺寸最大约167 mm×109 mm、最小约5 m×3.7 m,2#战斗部壳体破片的尺寸最大约137 mm×129 mm、最小约6.7 mm×4.9 mm,2发壳体破裂形成的破片尺寸分布规律基本一致,观察钢板正面和背面穿孔形貌,靶板上穿孔形状近似椭圆形,穿孔长度约173.5 mm、宽度约137.4 mm,这是由于战斗部低头姿态侵入钢板所致,钢板呈冲塞和花瓣型破坏,穿孔崩落面积均大于弹体橫截面面积,其余为花瓣型翘口,表明战斗部仍具备穿透20 mm厚装甲钢板的能力。观察壳体碎片断面,断面比较平整,分析认为高速冲击载荷作用下,Ti36合金壳体的破坏形式是脆性断裂,这表明超高强低韧性的Ti36合金不适合作为半穿甲战斗部的壳体材料。

图11 回收Ti36战斗部壳体破片及靶板破坏情况照片Fig.11 Recovery of shell fragments and target plate damage of Ti36 warhead

侵彻速度在763~783m/s,通过典型的3种钛合金半穿甲战斗部斜侵彻单层钢板对比实验研究,结果表明:钛合金作为高速使用条件下半穿甲战斗部的壳体材料,既需要有较高的强度,又需要有较合理的塑性和韧性的匹配性。实验现象及结果直观表明:在3种钛合金中,中强高韧性能α型TA15合金和高强中韧性能β型Ti67合金都可作为半穿甲战斗部的壳体材料,再进一步对比该2种合金,虽然TA15合金强度中等,但其韧性和强度匹配性更好,抗绝热剪切能力更强,综合性能更佳,是高速条件下半穿甲战斗部壳体材料的首要选择。

6 结论

1) 2发TA15合金战斗部在763~783 m/s速度下成功贯穿20 mm厚装甲钢靶,回收战斗部结构保持完好;与之相比,2发Ti67钛合金战斗部在相同速度下也能成功贯穿目标靶板,仅1发回收的战斗部结构保持完好;与TA15和Ti67合金战斗部相比较,2发Ti36合金战斗部在穿透钢板后均发生断裂。

2) 在3种钛合金中,相比较超高强低韧性能的Ti36合金,中强高韧性能TA15合金和高强中韧性能Ti67合金都可作为高速使用条件下半穿甲战斗部的壳体材料,但Ti67合金对侵彻姿态和侵彻速度有一定的适用范围。进一步对比TA15和Ti67这2种合金,虽然TA15合金强度中等,但韧性和强度匹配性好,抗绝热剪切能力强,综合性能优,更适合作为高速条件下半穿甲战斗部的壳体材料。