手术室护理质量敏感指标项目管理体系构建与应用

陈国阳,张露萌

(郑州市第二人民医院 中心手术部,河南 郑州 450000)

科学的护理质量改善项目管理体系可准确反映护理水平的高低,管理者可根据考核结果展开专项整改以提升护理质量[1]。随着我国护理理念国际化进程的逐步加快,手术室护理引入了更为多样的护理质量评价指标,但限于各类指标尚无统一评定标准,故推广程度有限[2]。手术室作为各大医院中特殊且须重点管理的独立场所,在护理质量管理上难以借鉴其他科室经验。为提升护理质量须设定一套具有高灵敏度的发热管理指标,使考核结果能准确反映出护理工作的不足。当前研究多着眼于构建全院通用指标,偶见独立适配于手术室的指标研究[3]。基于此,本课题旨在通过专家指导函询的方式,构建出一套专用于手术室护理质量考核的项目管理体系,提升医院管理水平及护理成效。

1 资料与方法

1.1 基本资料分别以郑州市第二人民医院2018年1月至2019年1月与2019年2月至2020年2月各500台手术为研究标本,均包含内科手术20台、外科手术260台、妇科手术180台、小儿眼科手术40台。患者或家属签署知情同意书。排除术中死亡病例。研究纳入8名护士,其中1名男性、7名女性,年龄22~54(30.29±4.22)岁,任职于手术室1~12 a,中位任职年限9(5,10)a。受教育水平:4名大专、3名本科、1名研究生。

1.2 干预方法2018年1月至2019年1月,应用传统手术室护理质量管理方式;2019年2月至2020年2月,应用手术室护理质量敏感指标项目管理体系。手术室护理质量敏感指标项目管理体系构建及实施方法如下。

1.2.1组建护理质量改善项目组 项目组合计8名成员,包括1名副主任护师、3名主管护师、4名护师,组长由副主任护师担任。

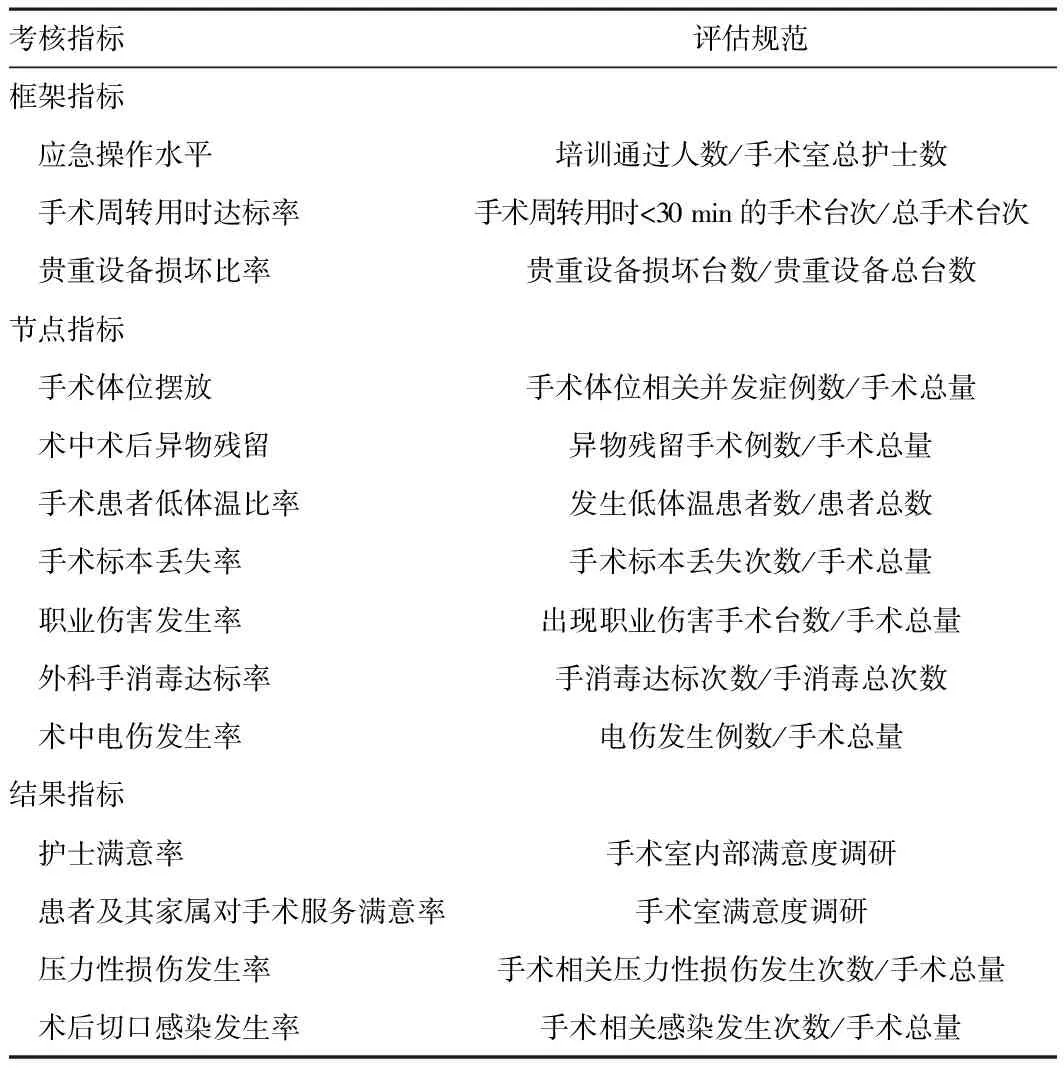

1.2.2手术室护理质量敏感指标确立 查阅《综合医院分级护理指导原则(试行)》、《三级综合医院评审标准(2011年版)》以及郑州市第二人民医院手术室护理质量管理规范等相关文件,总结出如下指标纳入要求:与手术室护理质量具有高关联性;可操作性强;反映护理质量的特异性高。根据指标涉及环节,将考核指标细化为:框架指标(3项)、节点指标(7项)、结果指标(4项)。指标涉及手术室工作各环节且反应灵敏,可精准反馈手术室护理质量现状,每月评估1次。内容详见表1。

表1 护理质量改善的项目管理体系考核指标及评估规范

1.2.3手术室护理质量敏感指标项目管理体系实践应用 参照确立的敏感指标,制定护理质量查验单。针对科室护理人员开展培训,强化其护理质量规范化控制水平。将指标检测纳入季度工作计划中,部分核心指标每月监测,收集汇总监测数据记录于护理质控报告中。分设护理质量巡视组,不定期查验项目管理体系节点指标,查验结果与护理质控报告结果相对应,借助问题80/20分析法,溯源问题本质。重点探析柏拉图中前80%高发问题,由护理质量改善项目组成员提出问题解决对策,作为后续培训课程主体。针对多次查验仍存在问题的项目,以缺陷率下降为目标,按PDCA管理模式循环整改,复核。

1.3 观察指标(1)手术室配合准确台数:统计术中设备使用准确台数、器械传递准确台数、手术物品一次备好台数、体位摆放一次合格台数。(2)手术不良事件发生情况:统计手术体位摆放差错、异物残留、术中低体温、手术标本丢失、职业伤害、护士术中外科手消毒不规范、术中电伤例数。(3)护理质量管理评分:包括环境管理、消毒管理、护理安全管理、药品器械管理评分,评分为百分制,分数越高为护理质量管理效果越佳。

2 结果

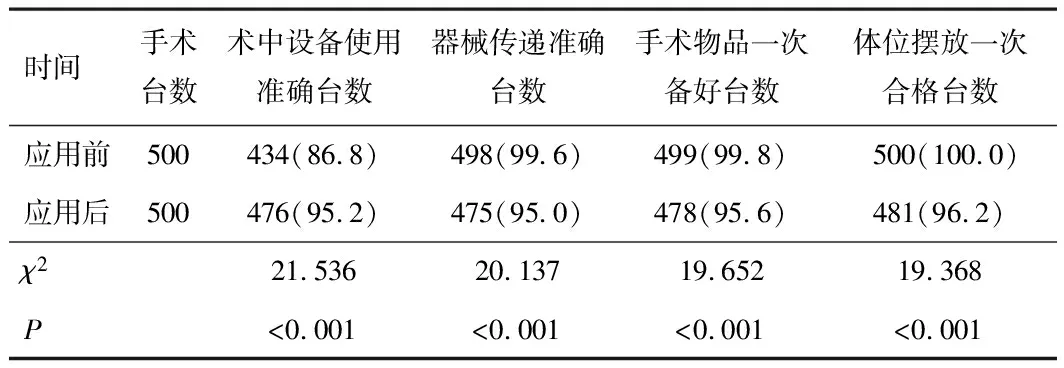

2.1 手术室配合准确台数手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用后,术中设备使用准确台数、器械传递准确台数、手术物品一次备好台数、体位摆放一次合格台数占比均高于应用前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用前后 手术室配合准确台数比较[n(%)]

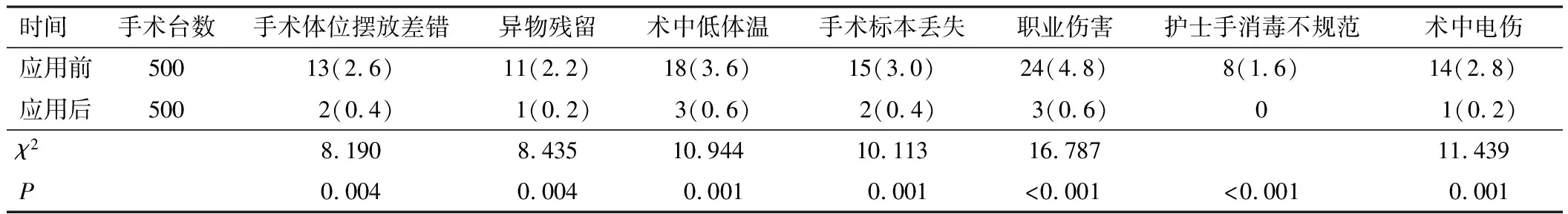

2.2 应用前后手术不良事件发生情况比较手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用后,手术体位摆放差错、异物残留、术中低体温、手术标本丢失、职业伤害、护士手消毒不规范、术中电伤发生率均较前降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用前后手术不良事件发生情况比较[n(%)]

2.3 应用前后两组护理质量管理评分情况手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用后,环境管理、消毒管理、护理安全管理、药品器械管理评分均较前升高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用前后 护理质量管理评分比较分)

3 讨论

《医疗质量评价体系与考核标准》中明确指出,医疗质量评价囊括结构、过程与结果三大环节[4]。传统手术室护理质量管理方式存在着各环节衔接时间过长的缺陷,手术室工作人员工作时间长,工作强度大。高压状态下,护理不良事件发生率、护理指标满意度等均会受影响[5]。本研究将护理质量与目标管理相结合,构建了手术室护理质量敏感指标项目管理体系。该体系涉及手术室护理工作各环节:框架指标可反映各手术环节衔接是否科学,能否在应急条件下合理应用手术设备及器械保证手术正常进行;节点指标反映护理人员能否用谨慎的操作推动手术安全顺利地进行[6];结果指标反映手术室工作人员及患者对护理人员护理满意度水平、术后切口感染等并发症发生率[7]。据本研究结果,敏感指标项目管理系统应用后,手术室配合准确台数占比、护理质量评分均更高,手术不良事件发生率更低,表明新型手术室护理质量敏感指标项目管理体系应用效果较好,其能在手术室各护理环节起到有效的调控作用。

规范制作护理质量查验单可精准检验护理质量。本研究中查验单包含眉栏及监测项目两大模块,眉栏需填写监测基础参数,即监测时间、地点、监测人、被监测人4项,监测项目与敏感指标监测项目对应,依照评估规范与手术室护理技术工作要求,分项评估。严格评判,发现存在缺陷的打“×”,对完全达标的护理操作、完全符合评估标准的项目打“√”,计入总评分中。在数据汇总阶段统计缺陷项目,展开回溯,直击护理薄弱环节,进行针对性管理干预。另可采用综合细节管理法,将当前存在缺陷予以放大,从而反映出更多潜在护理不足问题[8]。符号法相较于积分法更能反映护理中存在或潜在的缺陷,建议推广应用。随着国际化护理理念的不断深入,针对护理质量改善的管理项目体系构建的评价方式、分析方式更加多元,将监察结果输入护理质量管理软件中,可自动输出数据及图表。同时对护士在病房内的工作情况进行分析,获取护理措施数据,分析护理问题产生的根源[9-10]。应用电子化护理质量查验单,可缩短人工数据处理时间,提升监测工作科学度。

人工研判以获取监测数据,其中可能掺杂主观因素,在一定程度上弱化评分标准的效能,影响最终监测结果[11]。可采取以下方式减少主观因素对结果的干扰:对质控人员做好护理质量监测标准化培训,模拟实际评分场景,提升标准应用水平;建立分级监测制度,质控人员职称不同,看待问题的角度也有所差别[12]。分级分别查验的工作模式有助于降低人为因素对结果的干扰,确保监测结果更能反映真实情况[13]。

本研究存在以下局限性。第一,本研究制定的考核指标专用于手术室护理质量考核,对现存护理问题有较高考核价值,但仍不全面,部分潜在的护理问题仍未被发现并纳入考核。第二,本研究指定考核指标仅适用于常规手术室护理,不含针对供应室、麻醉护理的质量考核指标[14]。在后续研究中,可收集常见问题,建立考核指标库,供后续护理科研使用,提升手术室护理质量整体考核的实效性与全面性[15]。第三,不同地区、等级的医院手术室管理方式存在一定差异,本研究范围仅限于一所医院,故制定的管理体系普适性有待验证。下一步可开展多中心研究,进一步完善考核指标库内容,为手术室护理提供一套可行性与科学性兼具的管理工具。在后续研究中,应更加重视监测指标稳定性与合理性特点,提升指标管理体系与手术室应用的适配水平。