论刘知几《史通·六家》对史体的划分

温玉春

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024)

探究史书体例(简称之为“史体”)的类别,这是唐代刘知几《史通·六家》篇①本文所用《史通》版本,为上海古籍出版社1978年版清代浦起龙《史通通释》本;所用《史通通释》,也是这一版本。的主旨。在此认识下,如何正确、深入地理解《六家》对史书体例的划分,就是阅读《六家》的核心任务了。下面,笔者从划分对象、划分维度、划分结果三个方面对《六家》之于史书体例的划分谈些个人浅见。

一、划分对象

通过仔细体会可知,在刘知几的心里,《六家》的划分对象应该说还是非常固定明确的。但在《六家》中,他却并没有把这个划分对象明确地表述清楚,而只是简单、笼统地称之为“诸史”“史”。那么,刘知几心里的这个划分对象究竟是什么呢?笔者认为:

首先,是“史体”——具体说,是史书的体,不是历史的体,不是史学的体,也不是史作的体。

如果我们把历史理解为过去的一切,把史学理解为对于历史的认识,把史作理解为以历史为对象的作品(除了文字,还包括图、像、影、音等类型),把史书理解为以历史为对象的书,那么,准确地说,《六家》所划分之史体,就是史书之体。而历史是没有体的,《六家》也不是在探究历史,所以根本不是历史的体;史学是认识,也没有什么体,所以也不是史学的体;史作倒是都有体,但《六家》肯定没有探讨史书之外的别的史作。刘知几自己说《史通》“商榷史篇”,“史篇”就是史书。钱穆说:“《史通》只是评论‘史书’,不是评论历史”②钱穆:《中国史学名著·刘知几〈史通〉》,生活·读书·新知三联书店,2000年版,第125页。,这是对的。而钱穆又说:“《史通》则可说是中国一部史学通论”③钱穆:《中国史学名著·刘知几〈史通〉》,生活·读书·新知三联书店,2000年版,第124页。;翦伯赞说:“刘知几对于中国历史学各流派,曾经展开一个全面的批判。他在《六家篇》中,把中国的历史学派分为六家。……这六种历史学体裁,不是同时发生,而是中国历史学体裁相续发展之系列,所谓‘古往今来,质文递变’的结果。……这六种体裁,在最初,都不过是各时代的历史记录者用以记录史实的方法,但是后来的历史学者,竞相模拟,于是这六种历史学体裁,遂演化而为六种历史学流派”①翦伯赞:《论刘知几的史学》,见吴泽主编:《中国史学史论集》(二),上海人民出版社,1980年版,第28页。,“中国的历史家,大概不出这六种流派,即或稍有形式不同,但亦不过这六种体裁之变体而已。所以刘知几把中国的历史学派,分为六家,大概是可以包罗一切的。刘知几在划分中国历史学的流派以后,然后展开其对各家的批判”②翦伯赞:《论刘知几的史学》,见吴泽主编:《中国史学史论集》(二),上海人民出版社,1980年版,第29页。。二人之言皆把史书称为“史学”“历史学”,则是不确切的。

其次,进一步说,不是所有史书的体,都是他所谓“国史”(他又称之为“正史”③《史通》中,笔者只见一处“国史”不同于“正史”,即《史官建置》中云:“古者人君,外朝则有国史,内朝则有女史,内之与外,其任皆同。”见(唐)刘知几:《史通·史官建置》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第324页。)的体。

对于此点,由于刘知几表述的模糊,很多读者都被瞒过。但仔细揣摩后可知,刘知几首先把史书分为两类:“书事记言”之书和“勒成删定”之书。④(唐)刘知几:《史通·史官建置》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第325页。不过对于“书事记言”之书与《尚书》《春秋》的关系,刘知几的认识仍有模糊。然后他又把“勒成删定”之书分为两类:国史(他又称之为“正史”)和杂史(偏纪、小说等)。例如他说:“若诸子小说、编年杂记,……既非国史之流,故存而不述。”⑤(唐)刘知几:《史通·表历》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第54—55页。“知偏纪、小说,自成一家。而能与正史参行,其所由来尚矣。”⑥(唐)刘知几:《史通·杂述》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第273页。“大抵偏纪、小录之书,皆记即日当时之事,求诸国史,最为实录。”⑦(唐)刘知几:《史通·杂述》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第275页。“大抵自古史臣撰录,其梗概如此。盖属词比事,以月系年,为史氏之根本,作生人之耳目者,略尽于斯矣。自余偏纪、小说,则不暇具而论之。”⑧(唐)刘知几:《史通·古今正史》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第376页。由此可知,他在《六家》中所讲的“诸史”和“史”只可能是指他所谓的“国史”,绝不可能是指所有史书。白寿彝说:“刘知几所论‘六家’、‘二体’,系指‘正史’而言。《史通》另有《杂述》篇,专论十种‘杂史’,……那么,能不能说,《六家》《二体》再加上《杂述》,就可‘纲维了百代群史’呢?就可以说‘史之流品’,‘穷之于此’呢?当然也不能。”⑨白寿彝主编:《中国史学史》第3卷《魏晋南北朝隋唐时期:中国古代史学的发展》,上海人民出版社,2006年版,第274页。笔者赞成这个看法。

在此需要注意的是,所谓的“国史”(“正史”)是与《隋书·经籍志》不同的。《隋书·经籍志》仅把纪传体史书(以及相应注释研究史书)称为“国史”“正史”,而刘知几则把它大大扩展。但这些扩展是否都合适,是值得推敲的。像《春秋》,无论从空间上(鲁国)还是时间上(鲁隐公至鲁哀公)讲,都是局部,为什么不入偏纪而入国史?如果它可以入国史,则《吴越春秋》《楚汉春秋》亦应列入,但刘知几却把它们算作偏纪。后来的《四库全书》等,都坚持《隋书·经籍志》的做法。

再次,既是已有的国史的体,又是可有的国史的体。

我们知道,“已然(真然)”和“可然”“应然”是不同概念(及念指)。例如说某屋“可容3人”“应容3人”“已容3人”,其义肯定是不同的。成语“应有尽有”,“应有”是应然,后面的“有”则是已然。三者在有的地方可能重合,但并非在任何地方都必定重合。那么,《六家》是以中国隋唐以前的国史为案例来探讨他所谓的“国史(正史)”(必定仅限于中国隋唐以前的)究竟已有哪些体呢,还是以中国隋唐以前的国史为案例来探讨他所谓的“国史(正史)”(必定不仅限于中国隋唐以前的)究竟可有哪些体呢?这两个问题的答案肯定是不同的。根据《六家》所述,小引:“自古帝王编述文籍,《外篇》言之备矣。古往今来,质文递变,诸史之作,不恒厥体。榷而为论,其流有六:……”①(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第1页。,小结:“于是考兹六家,商榷千载,盖史之流品,亦穷之于此矣”②(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第23页。,“古今”“千载”更像是探讨“已有”,但又有“可有”的味道,因为它说的是“史之流品”,而非“中国隋唐以前国史之流品”,听起来,似乎不仅包括中国隋唐以前的,还包括中国隋唐以后的,还包括外国的,然而它怎敢保以后、以外不会有新的体出现呢?(事实上后来就又有了纪事本末体这个重要的史体)《六家》这个说法至少说明,刘知几对两者的区分是不清楚的,甚或他竟以为两者就是一回事儿。但我们分析《六家》,还是应该明确区分两者的。

二、划分维度

所有划分都必须依据若干划分维度(由各维度构成维度系)。刘知几在《六家》中,从史体的角度把“诸史”分为六类(“流品”),或者说把史体分为六体,即:《尚书》家、《春秋》家、《左传》家、《国语》家、《史记》家、《汉书》家。这六家的含义,浦起龙说:“注家认‘家’字不清,要领全没,今为显说之。一(《尚书》)记言家也,二(《春秋》)记事家也,三(《左传》)编年家也,四(《国语》)国别家也,五(《史记》)通古纪传家也,六(《汉书》)断代纪传家也。会此分配,以观六章、观全书,如视掌文矣。”③(清)浦起龙:《史通通释·六家》,上海古籍出版社,1978年版,第1页。他的意见大致是对的。

那么据此而言,刘知几所依据的划分维度是什么呢?由于刘知几和后世读者都没有自觉的逻辑意识,所以作者含混、读者糊涂,谁也没有弄明白。瞿林东说:“‘六家’,……这是综合了体裁和内容两个方面提出来的。《二体》篇……讲的‘体’就不包括史书内容而只是指它的外部形态了,即编年体和纪传体两种史书体裁。”④瞿林东:《中国史学史纲》,北京出版社,1999年版,第316页。看出了它存在“体裁”和“内容”两种差别,已经是相当敏锐了。

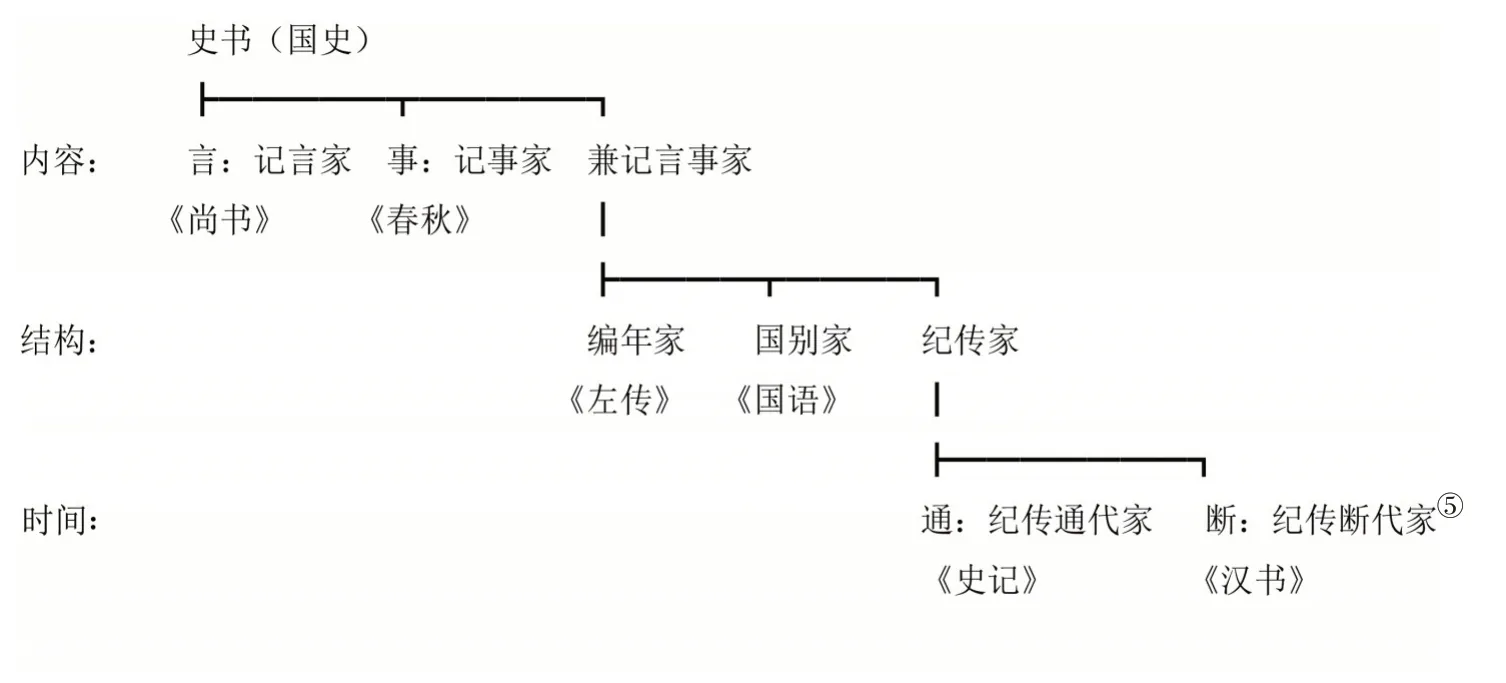

经过仔细玩味,笔者认为,刘知几《六家》中的六家应是如此划分出来的:先对“国史(正史)”依据内容的不同(是言还是事)这个维度划分第一次,再对“言事相兼”家依据结构的不同这个维度划分第二次,再对“纪传家”依据内容在时间上的不同这个维度划分第三次。如图1所示:

图1 《史通·六家》的划分维度

亦即:它不是一次划分的结果,而是三次连续划分的结果,分别使用了三个维度。由于作者没有自觉的逻辑意识,所以他把“兼记言事家”和“纪传家”在此省略了,从而掩盖了划分乃有三次、每次维度不同的事实。笔者的上述分析是有文本依据的。刘知几说:“盖古之史氏,区分有二焉:一曰记言,二曰记事。而古人所学,以言为首。”①(唐)刘知几:《史通·疑古》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第379页。“古者言为《尚书》,事为《春秋》,左右二史,分尸其职。……逮左氏为书,不遵古法,言之与事,同在传中。然而言事相兼,烦省合理,故使读者寻绎不倦,览讽忘疲。至于《史》《汉》则不然,凡所包举,务在恢博,文辞入记,繁富为多。……后史相承,不改其辙,交错纷扰,古今是同。”②(唐)刘知几:《史通·载言》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第33—34页。“春秋时事,入于左氏所书者,盖三分得其一耳。丘明自知其略也,故为《国语》以广之。”③(唐)刘知几:《史通·二体》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第28页。“当汉代史书,以迁、固为主,而纪传互出,表志相重”④(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第11页。,“为纪传者则规模班、马”⑤(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第16页。。先提出“记言”“记事”两种,然后把《左》《国》《史》《汉》都另外算成“言事相兼”者,再把《史》《汉》都算成纪传家,言之凿凿,足证笔者的判断和分析无误。

在这里,需要注意,这三次划分及其维度是刘知几的选择,并非唯一。例如:第一次划分,可以采用内容维度,也可以采用结构维度;内容维度,可以是记言、记事、兼记言事、非记言事,也可以是政治、经济、文化等。

三、划分结果

从划分结果上看,《六家》对其所谓“国史(正史)”之体的划分有很多可取之处,但严格说来弊病也不少。具体来说:

首先,划分不充分。

在对“国史”进行了第一次划分之后,《六家》把其中的兼记言事家第二次划分为编年家、国别家、纪传家,又把其中的纪传家第三次划分为纪传通代家和纪传断代家,但对记言家、记事家就没有第二次划分;对编年家、国别家就没有第三次划分。

从已有角度上讲,对它们是可以(并且很有必要)继续划分的。例如:它在记言家中所举的《尚书》,内分虞、夏、商、周四代,不算国别体也得算代别体,跟编年体都算时别体⑥时别体,即其结构是根据时间的不同进行编排的体例。的一种。它在记事家中所举的《春秋》,则必定属于编年体无疑。刘知几说:“昔《尚书》记言,《春秋》记事,以日月为远近,年世为前后,用使阅之者,雁行鱼贯,皎然可寻。”⑦(唐)刘知几:《史通·编次》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第101页。他也看出了《春秋》的编年体性质。而浦起龙说:“(《春秋》家)此一家是言记事家也,止以经文为界,勿重拈编年意,致与《左传》家混。”⑧(清)浦起龙:《史通通释·六家》,上海古籍出版社,1978年版,第7页。实为浅见。若对它们采用通、断维度来划分,那更无问题。

从已有角度划分,案例不一定全,会受限制;从可有角度划分,不受案例有无的限制,就容易多了,也更严谨。从可有角度讲,记言家、记事家同样可有编年、国别、纪传之别,编年家、国别家也可有通、断之别。《春秋》其实就是编年的记事家,《汉纪》《后汉纪》就是断代的编年家。

正因为划分不充分,后世读者发生了很多误解。例如李宗侗说:“以古史而论,虽有六家,但《春秋》与《左传》同属编年,而《史记》与《汉书》同属纪传,故综而论之,只有二体,此刘氏之所以《六家》篇以后继以《二体》也。”①李宗侗:《中国史学史》,中国友谊出版公司,1984年版,第94页。刘节说:“刘知几论史体,主要的见解在《六家》篇与《二体》篇。在《六家》篇中他提出六种主要史体,作为史家模范。……在这六种史体中严格的一分析,只有四种。①《尚书》,是搜辑资料的书籍。②刘节:《中国史学史稿》,中州书画社,1982年版,第164页。《春秋》与《左传》,都是编年体。③(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第23页。《国语》是国别史,其中也有编年的成分。④(清)浦起龙:《史通通释·六家》,上海古籍出版社,1978年版,第1页。《史记》与《汉书》都是纪传体。”②《春秋》既属于记事家,又属于编年家,本不足为奇,只是这个编年家,是记事家下的编年家,不是兼记言事家下的编年家而已。

其次,划分结果有遗漏。

划分结果不可有遗漏,这是逻辑规则的一个要求。而《六家》囿于已有史书,甚至对已有史书也掌握未全,因而做得并不够。例如:编年、国别、纪传确实是不同的,但三者并非“结构”的全部。从已有角度上讲,如果已有·的东汉赵晔的《吴越春秋》、西晋皇甫谧的《帝王世纪》、唐代吴兢的《贞观政要》可以算在刘知几所谓的“国史(正史)”范围内的话,那么在编年、国别、纪传之外,就还可以有人别体(《吴越春秋》《帝王世纪》)、类别体(《贞观政要》)等。如果从可有角度上讲,《六家》的遗漏就更多了。例如:言、事确实是不同的,但二者并非“内容”的全部。所以把内容分出言、事、言事相兼之外,还应有非言非事一类。所记非言非事的史书,哪怕实际上并非已有,也必须有这个概念(及念指)。但《六家》没有做到。又如:在刘知几所处时期,中国尚未有事别体(即通常所谓的“纪事本末体”),直到南宋才有了袁枢的《通鉴纪事本末》,但却可有。此外还可以有很多。所以,《六家》划分兼记言事家,仅列编年、国别、纪传,是远远不够的。刘知几自称:“盖史之流品,亦穷之于此矣。”③浦起龙说:“史体尽此六家,六家各有原委。其举数也,欲溢为七而无欠,欲减为五则不全,是《史通》总挈之纲领也”④,“《六家》举史体之大全,《二体》定史家之正用。……自后秘省敕撰,唯此二途;艺文史部,必先二类。知几是篇,诚百代之质的也”⑤(清)浦起龙:《史通通释·二体》,上海古籍出版社,1978年版,第29—30页。,显然是过誉了。

再次,对划分结果的本质概括不足。

对每个划分结果的本质,划分者都应该尽量说明。但《六家》做得也不够。表现为:一是仅以代表作命名,一是没有说明。例如:《六家》以“《国语》”命名《国语》家,那所谓的“《国语》家”是指国别家吗?如果是,那么《九州春秋》“州为一篇”,算国别吗?如果不是指国别家,那又是指什么呢?都没有说明。再如:《六家》所谓的“《左传》家”是指编年家,对此,刘知几说得还是比较明白的:“至孝献帝,始命荀悦撮其书为编年体,依《左传》著《汉纪》三十篇。”⑥(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第11页。但是这个《左传》家却是兼记言事家之下的编年家,而不是一般的编年家。所以按照他的意思,我们绝不可说《春秋》是《左传》家的。同理,《国语》家也不是一般的国别家,《史记》家、《汉书》家也不是一般的纪传家。但对此,《六家》都并未说明。再如:断代之“代”,是指朝代,这无问题。但连续多个朝代算不算断代?半个朝代算不算断代?《六家》把反映南北朝史的《南史》《北史》的体例算成纪传通代体,把仅反映西汉史的《汉书》的体例算成纪传断代体,对此到底该如何理解?刘知几语焉未详。这就难怪章学诚、吕思勉、张舜徽、张振珮等人会批评他了:“只是《南、北史》实际是断几个较短促朝代的断代史,知几亦归入纪传通史之列,是不恰当的。”①张振珮:《史通笺注·六家》,贵州人民出版社,1985年版,第3页。在有的地方,《六家》不但没有说明,甚至还有误导。例如:到底何为《春秋》家?刘知几在《六家》中不但没有明说,反而说:“又案儒者之说春秋也,以事系日,以日系月;……苟如是,则晏子、虞卿、吕氏、陆贾其书篇第本无年月,而亦谓之‘春秋’,盖有异于此者也。”②(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第8页。“(《史记》)其所书之事也,皆言罕褒讳,事无黜陟,故马迁所谓‘整齐故事’耳,安得比于《春秋》哉!”③(唐)刘知几:《史通·六家》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第8页。如果《春秋》家的本质特点只是记事的话,那么是编年、有褒讳黜陟就只可算《春秋》一书自己的特点了,而以不是编年、没有褒讳黜陟为由,把晏子、虞卿、吕氏、陆贾之书从《春秋》家中排除,和把《史记》的天子本纪区别于《春秋》家,就是错误的。他这么写,容易误导读者认为是编年、有褒讳黜陟是《春秋》家的本质特点。再如:《六家》所谓的“《左传》家”是指编年家,但是,把《左传》作为编年家的代表作,就不妥了。在史书中,有一种特殊类型,就是注释。注释的本质,决定了它们的结构必定是随着原书的结构走的,因而编年体原书的注释的体例貌似编年体,纪传体原书的注释的体例貌似纪传体,但其实它们共同的特点是依附性。简单地视其体例为编年体、纪传体,反而掩盖了依附性这个重要特点。所以,应该把它们专列为一个类型,可以称之为“注释体”。清代章学诚在《文史通义》中,就有专篇讨论史注。实际上,刘知几也知道《左传》是注释,他说:“传之时义,以训诂为主,亦犹《春秋》之传,配经而行也。”④(唐)刘知几:《史通·补注》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第131页。“及左氏之为《传》也,虽义释本《经》,而语杂它事。”⑤(唐)刘知几:《史通·疑古》,浦起龙《史通通释》本,上海古籍出版社,1978年版,第379页。但他还是把它作为编年家的代表作了。其实仔细体会,《左传》跟《汉纪》《资治通鉴》之类的史书读来是一样的感觉吗?非也。应该在兼记言事家中另选一书(例如《汉纪》)作为编年家的代表作,同时另立一家叫“注释家”或仍叫“《左传》家”(《春秋》三传、裴松之《三国志注》、《史记》三家注等皆可列入)。

《六家》作者以代表作命名各史体,本来就少了读者“顾名思义”之便,更何况他这么做,实际反映了他对各史体由实例概括本质的工作还没做好,认识还很模糊。在划分史作体例类别方面,刘知几可谓第一个正式吃螃蟹的人,功不可没。但是由上亦可知,谋求完全合理的划分,刘知几或许是最早的一个人,但却不该是最晚的一个人。