大城市地区职住空间模式及影响因素研究

——以深圳市龙华区为例

中国城市规划设计研究院深圳分院 田长远,胡旸健,罗仁泽

一、文献综述

西方学者对职住空间的研究起步较早,最早可追溯到19世纪末霍华德的“田园城市”理论,提出了就业与居住临近布局的思想[1]。进入20世纪,学者们对职住空间的研究成果累积丰富,并形成了不同学派,比较典型的有[2,3,4]:生态学派对芝加哥、波士顿等大城市居民的职住空间关系研究,总结出了同心圆、扇形、多核心等三大经典理论模型;经济学派围绕经济效益最大化的中心思想,研究城市居民在居住地与工作地之间的通勤成本问题,得出了单中心等空间模型;行为学派认为人的行为与决策在职住空间的形成过程中起到关键作用,探讨人的主观能动因素对职住空间的影响;制度学派则从阶级视角,研究职住空间布局与不同社会阶层分布的关系,认为职住空间的形成是社会中各阶级力量博弈的结果。

我国学者对职住空间的研究起步较晚,但进展十分迅速,按研究侧重点不同,可归为以下三个主要方面:一是文献综述研究,系统总结了西方国家职住空间的理论模型与研究成果,并探讨了先进经验对中国城市的借鉴意义,如周江评等对相关研究的详细介绍[5]。二是实证分析研究,运用西方理论模型,研究我国北京、上海等不同城市的职住空间布局模式,如柴彦威等基于问卷调查数据对北京职住空间格局分析[6]。三是影响因素研究,探索中国特色职住空间的影响因素,包括住房制度、行为习惯、通勤模式等,如孙斌栋等认为商品房制度改革、轨道交通使用等影响了上海职住空间格局[7]。新时期下,国内学者对职住空间的研究视角与方法趋于多元化,如关注低收入人群、外来务工者、女性等特殊群体的职住空间[8,9],利用手机信令、POI大数据等对职住空间模式分析等[10,11]。

深圳市龙华区属于人口高度集聚与流动的大城市地区,城市发展历程较传统城市地区迅速,职住空间发展在全国具有一定代表性。因此,本文对深圳市龙华区职住空间进行研究,以期总结大城市地区的职住空间特征及形成的因素,充实相关研究。

二、研究范围与数据来源

本次研究范围包括深圳市和龙华区两个层次。其中,深圳市范围重点研究龙华区与市域其他地区的职住空间联系,龙华区范围重点研究龙华区内部职住空间特征。

本文采用的数据来源于深圳市及龙华区2021年移动运营服务商的手机信令数据(时间节点为2021年5月)。

三、龙华区职住空间特征

(一)龙华区职住人口分布呈现以沈海高速为界的“南多北少”格局

从职住人口空间分布来看,沈海高速以南地区的职住人口规模远高于以北地区。其中,居住人口沿龙华大道及地铁4号线两侧形成了集中程度较高的居住人口集聚区,就业人口则沿珠三角环线高速两侧的工业园区形成集中程度较高的就业人口集聚区(如图1)。

图1 龙华区职住人口分布图

采取职住人口热点分析,可发现龙华街道和民治街道的居住人口空间集聚度水平较高,热点单元分占各自总单元数的33.9%和18.2%,远高于观澜街道的3.8%的和观湖街道的8.0%。就业人口热点地区可分为以富士康龙华园区为代表的产业园区就业集聚片区及以珠三角环线高速两侧园区为主的就业集聚片区(如图2)。

图2 龙华区职住人口热点分析图

(二)龙华区承载深圳中心区外溢的大量居住人口,内部职住分离明显

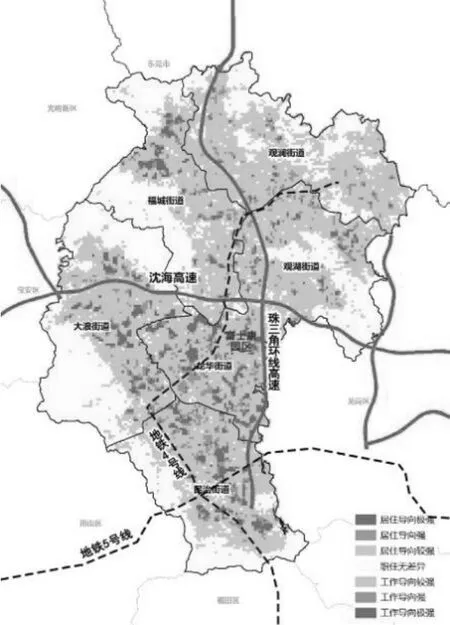

龙华区现状职住比为1:2.99,居住人口数量远大于就业人口数量,其主要原因是龙华区的居住成本相对较低,吸引了大量在深圳中心区就业而在龙华区居住的通勤人口,职住人口OD分析与福田区、南山区较强,导致较低的职住比。对于内部的职住分离情况,龙华区呈现 “总体居住主导、局部就业占优”空间分布特征。其中,居住导向极强片区主要集中于龙华街道、民治街道、大浪街道和福城街道北部地区,就业导向极强地区主要分布于富士康龙华园区(如图3)。

图3 龙华区职住分离分析图

(三)龙华区形成南北两个就业流动组团,与福田、南山、龙岗、宝安等就业流动较强

从就业人口流动OD分析结果来看,龙华区就业人口流动形成了以龙华街道为中心、沈海高速为重要分割的南北两个就业流动组团。其中,龙华—民治—大浪组团中,就业人口流动程度较高,强度较大,高于北部的福城—观湖—观澜组团。同时,龙华街道与福城街道、观湖街道的就业人口流动水平也较高,但与民治街道、大浪街道的就业人口流动有限(如图4)。

图4 龙华区内各街道就业人口流动分析图

从与深圳市其他街道之间的就业人口流动关联性看,龙华区就业人口主要向福田区、南山区和龙岗区、宝安区等周边的主要产业园区所在地流动。其中,龙岗区坂田街道是龙华区就业人口流动最主要的目的地。宝安区和光明区并未出现显著的就业人口流动热点或冷点地区,而在龙岗区东南部、盐田区、坪山区西北部出现了就业人口流动的相对冷点地区(如图5)。

图5 龙华区与深圳市各区之间人口流动OD分析图

四、龙华区职住空间模式及影响因素

(一)龙华区形成“点—面”职住空间模式

通过对龙华区内职住分离特征分析,龙华区职住人口空间分布差异性呈现出就业热点地区在区域内呈现点状分布而居住热点地区呈现集中连片分布的空间组织模式,形成“点—面”职住空间模式。就业热点地区与居住热点地区呈现较高的空间联系,两者的空间依存程度较高,即在就业热点地区与居住热点地区之间的最小空间距离有限,并未形成单一连片的就业空间与居住空间分离的情况。

南北两大职住组团是龙华区职住空间的基础,组团内部受到龙华区高度职住分离、较大规模跨区职住人口等因素,呈现以居住热点地区连片集中分布、就业热点地区呈点状零星分布的特征(如图6)。

图6 龙华区职住空间模式图

(二)龙华区职住空间影响因素

本文从城市房价、公共交通、产业布局、公共服务设施、商业服务设施等几个方面来分析龙华区职住空间模式的影响因素。

1.高房价是导致市域职住分离的核心驱动力

近年来深圳市房价持续上涨,特别是以福田区和南山区为代表的原深圳关内地区核心就业地区的房价增速远高于深圳市房价平均增速和深圳市人均可支配收入增速。这使得大量在福田区和南山区就业的“新深圳人”在购房或租房时无法负担起就业地周边住房而被迫选择以扩大就业通勤距离与时间,换取适合自身收入水平的住房产品。由于个人收入与可负担住房的空间匹配关系是导致龙华区高职住分离水平以及强跨区职住通勤的核心原因。同时,高房价驱动了跨区就业人口在住房选择上更趋向于选择与就业地更为接近的地区。这也是造成龙华区南北居住人口分布差异、南部组团分布更为集中的一项重要因素。

2.公共交通空间布局对职住人口分布具有引导力

公共交通是影响就业和居住目的地的重要因素之一,地铁建设对深圳市的职住空间拓展的引导作用十分显著[12]。通过分析龙华区现状地铁站和公交车站的分布和核密度分析可以发现,公共交通站点布局与居住人口的空间分布存在较强关联。特别是南部组团范围内的地铁站点,大多分布于职住人口分布的热点地区。地铁站点的布局,特别是地铁4号线的站点布局,对职住人口分布和保障龙华区跨区人口通勤起到较大作用。作为深圳市第二条开通运营的地铁,地铁4号线二期的开通运营连通了龙华南部地区与福田区主要就业中心(如市民中心、会展中心等)和枢纽站(深圳北站、福田站),很大程度上在深圳轨道交通发展早期强化了福田—龙华的南北向通勤运力。加之与地铁1号线的快速接驳,直接加强了龙华区与福田区、南山区以及罗湖区的快速通勤能力,为龙华区吸引、集聚原深圳关内无法负担住房成本的外溢就业人口提供了优势保障。伴随着4号线三期的投入使用,直接强化了龙华区北部片区与深圳市核心就业片区的快速交通能力,进一步强化龙华区作为原深圳关内地区“卧城”的区域功能。

3.产业园区对职住人口集聚具有吸引力

龙华区是深圳市产业园区布局较为集中的行政区之一,园区数量在深圳市各区排名第三,占总数的20%,形成了以富士康龙华园区为代表的产业集聚区。这些园区在模式上较多采用职住功能混合的运营模式,即园区内不但包含生产性功能区域,还包括了为职工提供居住功能的生活服务性功能区域,使得在园区范围呈现较高程度职住一体的空间。同时,产业园区内有限的居住生活功能供给无法满足所有就业人口的居住需求,所产生的大量外溢需求会带动周边地区居住空间的发展。在租购住房可负担的条件下,追求有限的通勤时间消耗成了外溢居住需求的重要引导因素,即在空间上反映出“点—面”模式中居住热点地区与就业热点地区最小空间距离有限,未形成职住空间过渡分离的情景。

4.公共服务设施布局对居住人口分布具有调节作用

公共服务设施的建设在完善组团功能、优化组团空间结构、吸引人口集聚上发挥重要作用[13]。教育资源和医疗资源作为公共服务中的重要组成部分,在深圳显得尤为稀缺。学校和医院的空间布局在很大程度上影响居住人口,特别是购房者,在选择居住目的地上的决策。通过对龙华区学校和医院空间布局和核密度分析可以发现,在学校和医院的空间布局上呈现出与居住人口布局一致的南北差异性特征,即龙华区南部片区的学校和医院的分布与密集程度远高于北部片区。同时,学校和医院布局的高密度地区与居住人口热点地区的空间关联程度较高,对居住人口的空间集聚具有引导作用。

5.商业服务设施布局对居住人口分布具有强化作用

作为居民日常生活中重要的场所,商业服务设施的空间布局受市场调节更为显著[14],与人口流动存在强正相关关系,而商业设施的可接近性会对居民在居住地的选择产生强化作用[15]。通过对龙华区超市和商场的空间分布和核密度分析可以发现,龙华区超市和商场的空间布局上呈现出于居住人口布局一致的南北差异性并在龙华街道和民治街道呈现出高度集聚的特征。这一特征反映出龙华街道和民治街道完备的、成规模的商业服务业体系相较于龙华区其他街道已形成比较优势。在龙华区居住人口不断增加的过程中,这一比较优势对强化片区对新增居住人口的吸引力,进一步强化居住人口规模起到了强化作用。

五、结论与建议

本文利用手机信令数据,研究深圳市龙华区的职住空间特征,总结了龙华区职住空间模式和影响因素,主要结论如下。

(1)从深圳市域来看,龙华区承载深圳中心区外溢的大量居住人口,存在较大规模的跨区职住通勤,日间就业人口主要流向福田区、南山区等深圳中心区。龙华区内部居住和就业人口分布呈现以沈海高速为界的“南多北少”特征,南部的龙华-民治-大浪组团无论是在职住人口规模、职住人口集聚程度、就业人口流动强度都高于北部的福城-观湖-观澜组团,并沿龙华大道及地铁4号线等主要交通干线形成了高密集居住区和就业区。

(2)龙华区已形成“点—面”职住空间模式,住房成本高低、公共交通格局、产业园区分布、公共服务及商业设施布局是影响龙华区职住空间模式的主要因素。随着人口的稳定发展,龙华区的就业空间将步入内部优化阶段,建议应加强产业与居住的功能融合布局,避免产生过度的跨行政区通勤人口,同时需要关注就业社会分化的问题,避免某一区域的就业阶层过度单一而引发社会矛盾,为城市的稳定发展提供保障。