热环境视角下的街区式商业综合体的关键形态因子*

王一 林佳鸿 潘宸

街区式商业综合体作为一种新型的商业空间模式,其建筑形态往往呈现为由内部开放商业街道串联的多个单体建筑,具有比商业步行街更为统一的形体和业态规划,而街道空间的城市性和开放性也使其区别于传统大型单一体量的综合体建筑。如今街区式综合体的外部空间已成为城市中特殊的日常性空间,作为传统城市街道的有机延伸,吸引了大量自发性的居民活动和商业人流。

目前对于街区式商业综合体的研究主要集中在动线组织、人群行为、空间尺度等方面,鲜有研究从热舒适的角度优化建筑形态。现有研究表明,室外热舒适性作为公共空间品质的首要评价要素,能够显著影响人在空间内的停留时长、活动选择以及对活动区域的选择。在具有更高热舒适性的空间内,居民倾向于停留和发生更多的社会活动,而那些热环境品质较差的空间往往沦为纯粹的集散和交通空间。因此本文尝试对影响开放空间热舒适性的形态指标进行精简化提取,以指引热环境优化导向下的街区式商业综合体设计,提升开放性商业空间的活力。

1 研究对象及数据获取

1.1 研究样本库

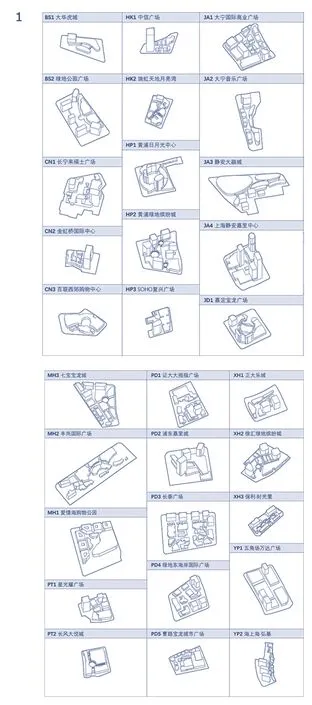

依据卫星图像对区域内商业综合体的街区肌理进行判别,结合实地调研对上海市建筑面积大于5万m的商业综合体进行普查,筛选出30个典型街区式商业综合体作为案例样本库,其空间分布特征如图1所示。样本多数位于上海中环内,少数分布于次级区域中心,能够充分反映该类商业街区所处的高密度城市环境。

1.2 形态指标计算

基于街区层级的研究尺度与热环境敏感性的研究需求,筛选从文献综述中获取的形态指标,最终选取了平均建筑高度、围护系数、绝对皱褶度等19个形态指标,与总用地面积、容积率两项基础规划指标共同组成指标库,计算方式见表1。初步筛选后指标数量仍然较多,重复性较强,对于街区式建筑的热环境敏感性存在差异,且部分指标的计算过于复杂,难以运用在实际设计实践之中,还需进一步的研究筛选,以满足敏感性、独立性和可操作性的要求。

1.3 热舒适评价方法

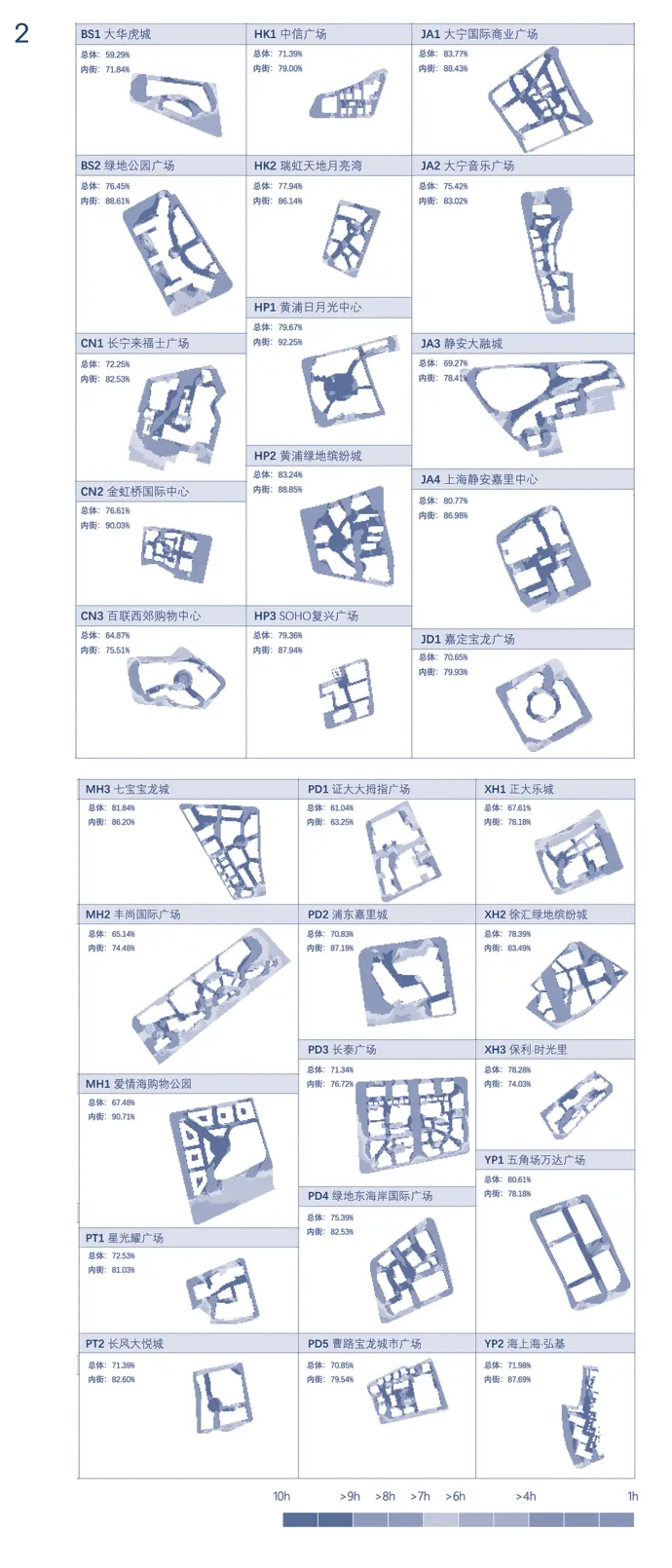

研究以2021年4月16日为典型日,采用上海宝山气象站的逐时实测数据作为微气候模拟软件ENVI-met的基础气象参数,对案例库中30个样本的简化模型进行热环境模拟,以计算等效生理温度PET。根据前期调研得到的人的热感知数据,确定PET的舒适区间为14.86~23.14℃,由此可以计算出处于热舒适温度下的空间面积比重,作为样本外部空间热舒适性的评价依据,计算结果见图2。

2 指标的简化筛选

2.1 指标敏感性评价

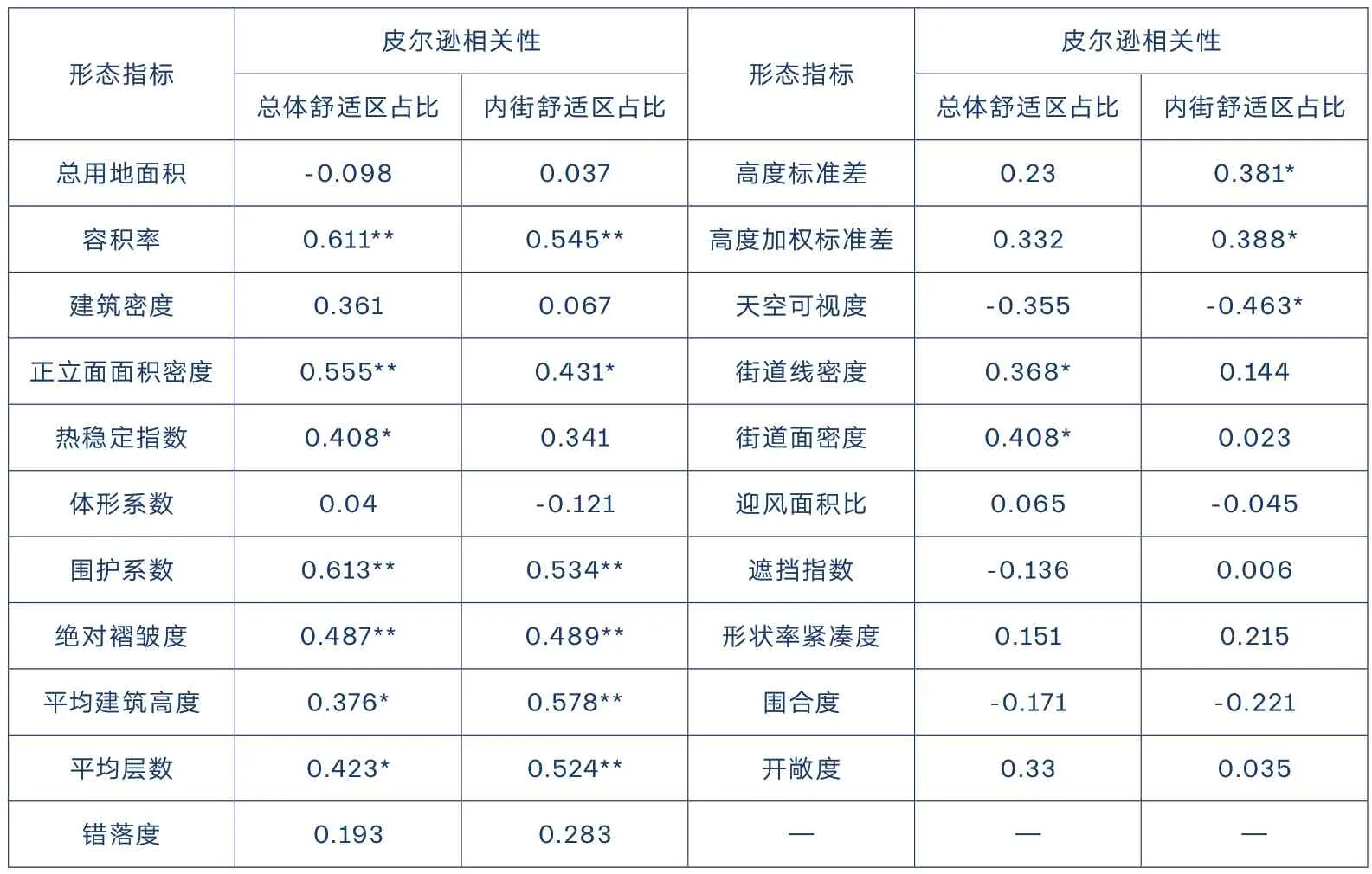

对形态指标与热舒适评价指标PET进行相关性分析,结果显示,容积率、建筑立面密度、围护系数、绝对皱褶度、平均建筑高度和平均层数,与建筑总体开放空间以及内街的舒适性都存在显著的正向相关;高度标准差、高度加权标准差、天空可视度仅影响内街的热舒适性;街道线密度、街道面密度及热稳定系数则显著影响总体开放空间的热舒适性(表2)。综上,在初步筛选的形态指标中,有12项对街区式综合体外部空间热舒适性的描述有较高的敏感性。

表1 街区尺度热环境研究相关形态指标[2-19]

表2 形态指标与热舒适的相关性分析

1 上海中心城区街区式综合体案例库

2 ENVI-met 热舒适模拟结果

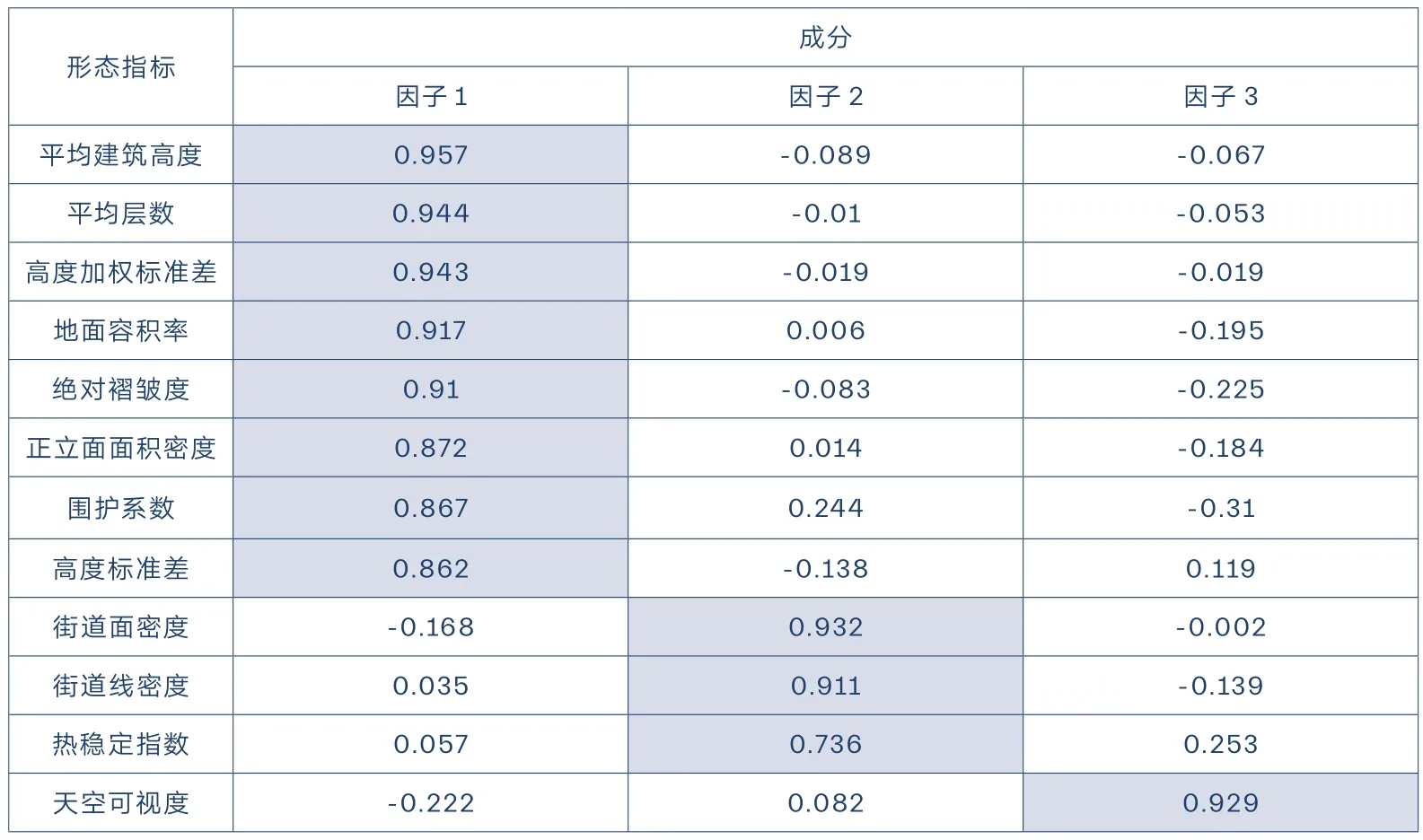

表3 形态因子的成分矩阵

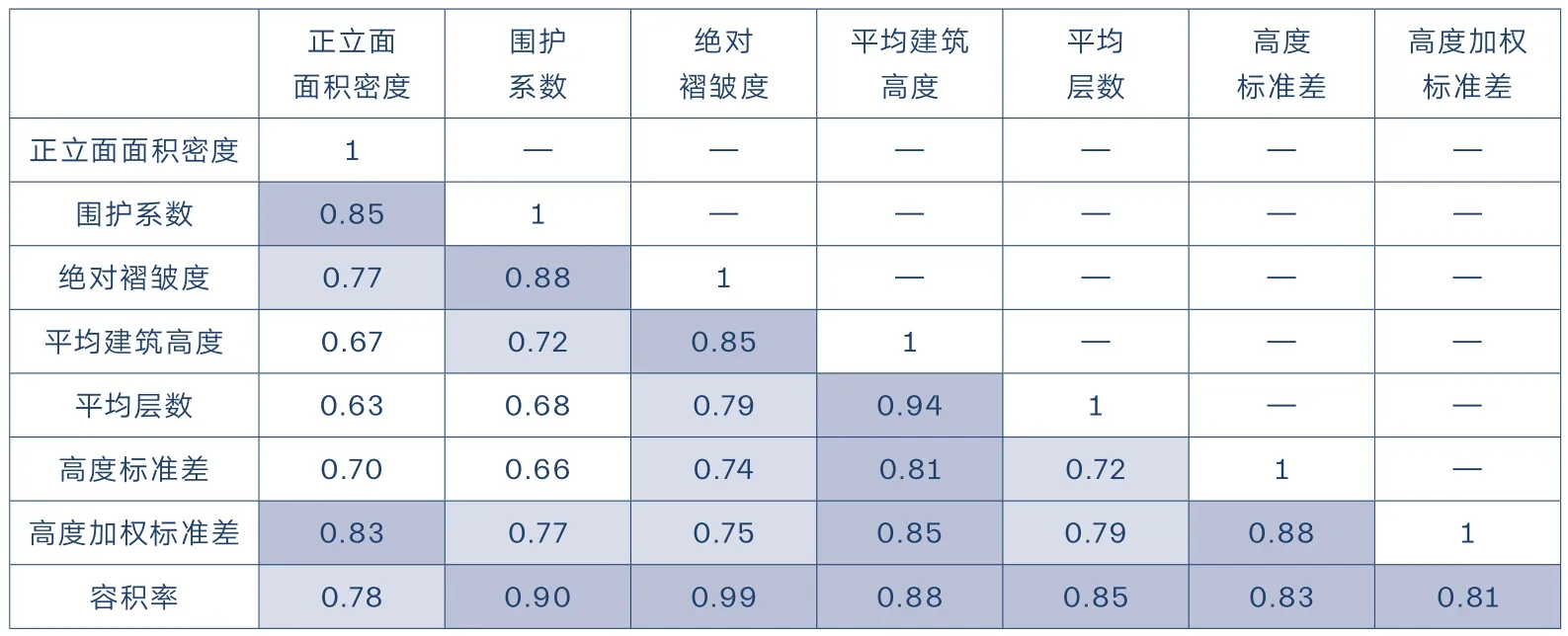

表4 高度因子内部指标相关性

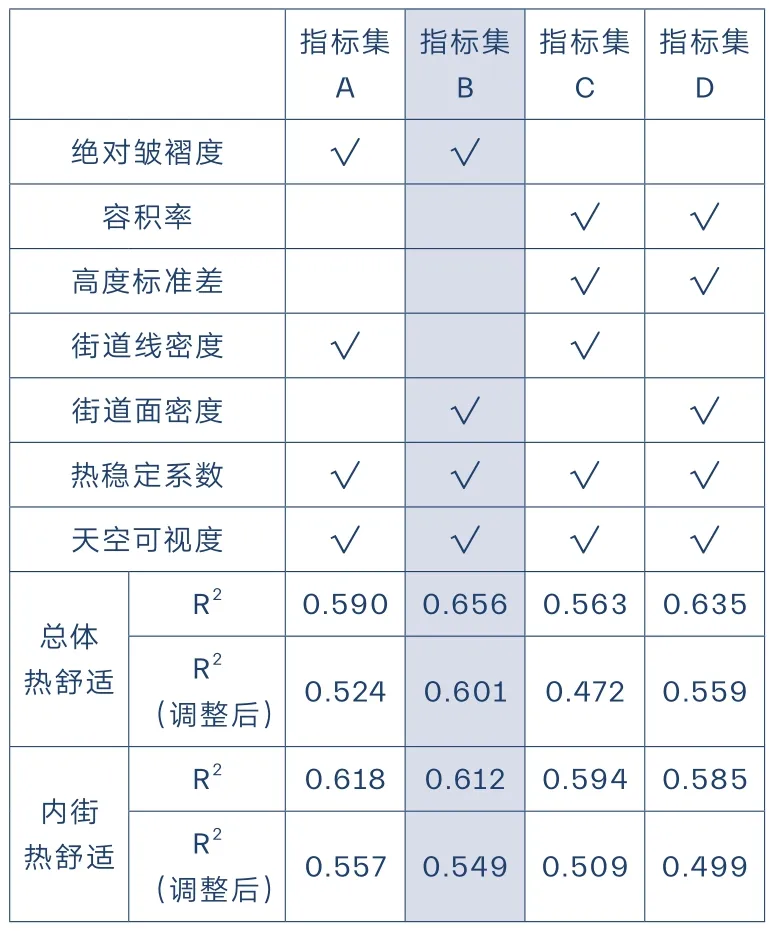

表5 关键形态指标集对热舒适的描述能力比较

2.2 指标独立性评价

提取重复指标的共有形态因子,以获取街区式商业综合体之间的形态差异性的维度,结果如表3所示。依据其内在的关联,可将形态指标划分为三个维度:高度、形体分割、天空可见度。

(1)高度因子:主要反映街区式综合体的高度信息,由于街区式综合体往往由裙楼与塔楼组合而成,因此平均高度与高差值主要体现在塔楼的高度差异上。

(2)形体分割因子:主要反映街区式综合体内部街道的密集程度以及分散建筑体量的形态特征,由街道线密度、街道面密度及热稳定系数三个指标构成。

(3)天空可视度因子:反映内部开放空间的开阔程度,即能够直接获得太阳辐射的区域比例。

以上三个因子代表了导致街区式综合体呈现不同热舒适性的最关键的形态差异因素,同时也说明指标之间可能存在的强相关,彼此之间可被相互替代。

2.2.1 高度指标简化

对高度因子内部指标进行相关性分析(表4),大多数指标间都呈现出大于0.7甚至高达0.9的极强相关。其中绝对皱褶度与所有指标都呈现了大于0.7的正相关,因此其在一定程度上可以表示总体高度的平均数值,但无法对高差进行描述。而容积率作为开发强度指标,与绝对皱褶度呈现出高达0.99的高度相关,因此也可以考虑使用容积率表示高度平均值,并同时考虑高度标准差。综上,高度因子的关键形态指标存在两种描述方式:1)绝对皱褶度;2)高度标准差、容积率共同描述。

2.2.2 形体分割指标简化

形体分割因子之中,街道面密度近似等于街道线密度与平均街道宽度的乘积,两者均可表示内部街道的密度状况;而热稳定指数相对独立,代表建筑体量的分散程度。所以形体分割因子的关键形态指标也存在两种描述方式:1)街道线密度、热稳定指数;2)街道面密度、热稳定指数。

3 关键形态指标集

综上,在考虑了指标的热环境敏感性和其自身的独立性后,得到四种关键形态指标集的构建方式(表5)。对热舒适性与四种构建方式的形态指标集进行回归分析(用R表示指标集对于热舒适性的描述能力),结果显示,选用绝对皱褶度作为高度因子,比选取容积率及高度标准差要更能够描述热舒适差异性,而选取街道面密度作为形体分割因子对总体热舒适的描述能力要优于街道线密度。因此选取指标集B作为关键形态指标集。

4 结论

综上,描述街区式商业综合体热环境特征的关键形态指标集为:绝对皱褶度、街道面密度、热稳定指数、天空可视度。结合30个实测案例所体现出的热舒适区域分布特征可得出以下结论:

(1)绝对皱褶度表示建筑总体积与总用地面积的比值,主要由开发条件中的容积率及限高所决定,但同时也表明在高密度城市中,街区式综合体开发所带来的总体建筑高度的增加,反而对热舒适更加有利,这为城市中心区的商业建筑规划布局提供了一定的参考。

(2)街道面密度反映了线性公共空间在外部空间中的占比。在建筑密度相同的前提下,增加裙楼内部街道密度对于热舒适更有利,如图3所示,网格状内部路网的舒适性要高于仅有一条主街的案例。

(3)热稳定系数为建筑体积与表面积的比值的修正,对于建筑而言主要表现在裙楼的体块数量上,说明在裙楼设计中多个分散的小体量建筑的热舒适性要优于几个大体量建筑的组合,这与街道面密度指标共同指导了裙楼设计中“小体量、密路网”的优化原则。

(4)天空可视度表明空间的开阔程度,说明总体公共空间越开阔,热舒适性越差。如图3所示,由建筑物包围的内部广场与开阔的外部广场相比,热舒适性更优,同时分散小广场的热舒适性也优于集中大广场。

本文通过初步研究,得出影响街区式商业综合体外部空间热环境的关键形态指标集,大大减少了设计所需关注的形态变量的数量,可更好地为设计提供形态优化的决策与判断标准,同时提升街区式商业综合体设计时对热舒适因素的自觉性。

3 案例形态差异对热舒适影响的比较分析

1-3 作者自绘

1-5 作者自绘