交通建筑设计的地域性表达

——以兰州西站站房建筑设计为例

王凯夫 周超

1 以“金城”之名

金代词人邓千江在《望海潮 上兰州守 中州府》中以“云雷天堑,金汤地险,名藩自古皋兰”描绘兰州古城地势险要、固若金汤的形象。

兰州,甘肃省省会,是我国唯一一个被黄河穿城而过的城市,是古丝绸之路上的重镇、历史上著名商贸交通线的重要结点,也是中国西北地区的中心城市和交通枢纽。近年来兰州铁路已建立了兰新、兰渝、宝兰等高铁大通道,奠定了兰州西部交通核心城市的地位。

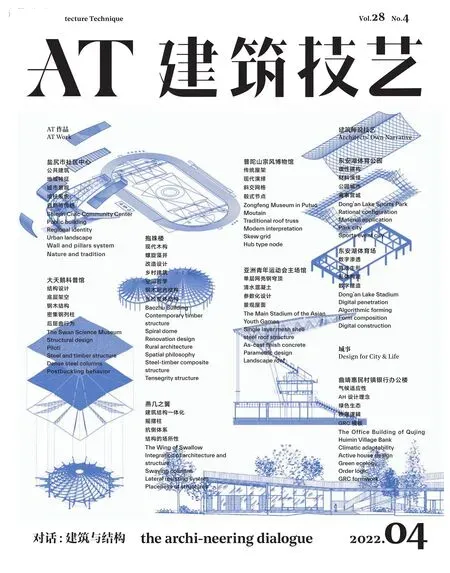

兰州西站是兰新高铁的起点,是新丝绸之路上的“金色王冠”。秉承开放与进取的精神,兰州西站携势而至,以一种平稳、适度的姿态,为兰州城市空间的发展注入新的动力(图1)。

2 地域性表达的建构秩序

“场所性”“功能性”“文化性”是当下铁路站房设计的关键词,是从多角度探讨交通类建筑“地域性表达”的突破口。

2.1 遵循场所精神

兰州是受自然地形影响而成的线性城市。兰州西站位于七里河区中心区域,是整个线性城市的几何中心,有利于均衡东西两侧的交通资源,改善城市的流动性。该区域平坦开阔,南北侧均为城市公路主干道,地铁1、2号线在站区地下通过,并设置换乘站点。

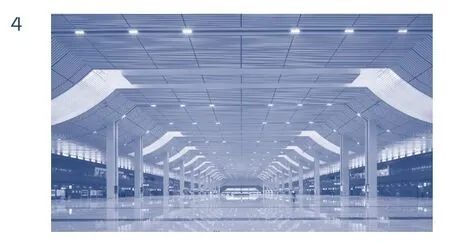

兰州西站总建筑规模26万m,站场规模13台26线。站区以站房为中心,南北各设城市广场,与主干道紧密衔接,方便旅客快速进出。城市广场将公交车场、出租车蓄车场和社会车停车场立体设置,提高土地利用率。同时紧密结合地铁站点,合理利用地下空间。站区内部实施以人为本、公交优先、人车分离、长效管理的原则,流线组织便捷高效。

兰州西站不仅是城市交通运输的重要节点,而且是展示城市活力的门户形象。作为可以汇集大量人流的“大众空间”,兰州西站尊重原有规划设计,汲取当地历史风情,整合文化要素,塑造多样性布局空间,提供交通、商业、文化等复合型服务功能,展现了“城市客厅”的魅力,提升了旅客的空间体验感(图2)。

2.2 完善城市功能

兰州西站是以服务旅客为目标的大型交通建筑,具有明确导向性,也融合了城市综合体的服务功能,拥有配套商业、管理办公、文化展示、休闲娱乐、景观绿化等丰富多样的活动场所,成为使用频率最高的城市空间。站房内部空间组织为:1)从上至下共3层,包括高架候车层、站台层、出站层,局部设夹层,旅客流线模式为“上进下出”;2)各层平面以大空间为中心,环绕着各功能空间,高架候车层中央为候车区,南北侧为进站厅;站台层中央为13座站台,南北侧为平行的进站厅;出站层中央为南北城市通廊,与南北广场衔接;3)站房南北侧设置多组贯通地下、地面、高架的垂直交通,满足各层旅客进站需要,形成了多方向、多层面的立体进出站模式,流畅高效(图3)。

清晰的竖向分区和简洁的横向布局,共同协调了站房内部动态人流(进出站)和静态人流(候车)的关系,形成了兰州西站丰富连续的内部形态,进一步营造出富有地域精神和人文情感的交通建筑。

2.3 彰显文化特色

作为重要的西北重镇和历史文化名城,兰州汇聚了中原和西域两种文化风情,黄河文化、丝路文化、敦煌文化源远流长。兰州西站的设计以中原传统三段式建筑为原型,融入西域的丝路飞天文化,形成独特的建筑形象:首先,结合黄土高原“顶部平坦,沟壑纵横”的特点,整体造型通过构建中间高两侧低、立面层叠曲直的形态,高度吻合了黄土高原的地形地貌和山川肌理;其次,立面中部塑造成仿佛被河水冲刷出来的山体形态,虚实对比强烈,充分展现兰州西站“黄河故水”的地域特征;最后,弧形的石材线条流畅飘逸,层叠的铝板格栅纤细优雅,模仿出丝路文化中流动、浪漫的性格,充分表达兰州人民勇于开拓、再创丝绸新路的时代精神。

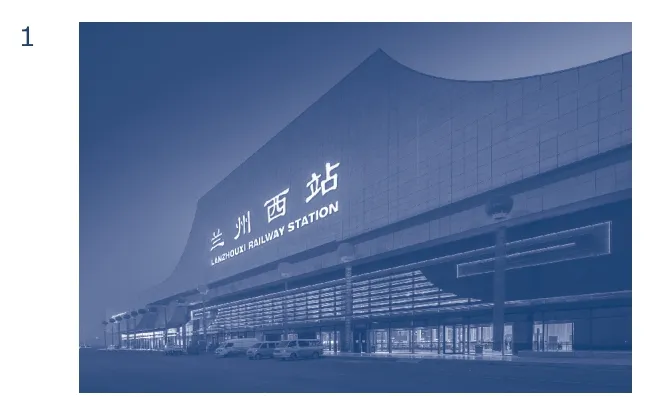

兰州西站内部造型设计延续了内外一体化的手法,将外部造型的厚重与飘逸延续至室内,保证旅客感观的一致性。其中,高架候车大厅是最重要的体验空间,南北长约370m、东西长约120m,最高点距离地面约25m,大跨度的钢结构营造了一览无余的流动空间。浅灰色铝板吊顶延续了“山形”屋顶的起伏态势,配合浅灰色光面石材铺地,并尽量减少结构柱,使穹窿顶盖下的室内空间更加高大空旷。两侧进站空间、服务用房和夹层商业以深灰色铝板为背景,加深了中心候车区的层次感和通透感。顶部顺着铝板起折处设置的条形天窗,引入自然光线,增强序列感和流动感,仿佛一条条优雅飘逸的丝绸,将内外融合,化解了旅客候车的焦虑(图4)。

夜幕降临,华灯亮起,星星点点的光辉衬托着通透敞亮、浑厚动感的候车大厅,兼具现代感和雕塑感的内部形态展现出浓郁的地域风情,突显了兰州深厚的历史文化内涵和强烈的视觉冲击力。

3 地域性表达的创新要素

铁路站房是跨越时间维度和空间维度的存在,其复杂性成为必然,“地域性的表达”意味着打破常规,创新多元,彰显个性。

3.1 站城融合

铁路站房是连接铁路与其他交通运输工具的枢纽,我国的高速铁路车站组织管理采用自动售检票系统(AFC),站房是一个吞吐大量客流的独立封闭空间,是内敛的;同时,站房身在城市之中,它的功能、形态与站外的周边环境交融互通,是开放、扩展的。

兰州西站将自身的公共空间外化,在不同标高上与城市融合:候车层外侧的高架落客平台与城市道路衔接;广场面的站台层与城市广场无缝衔接;底部出站层向外完全开放,中间设置南北贯通的城市通廊,东西连接出租车场,南北直通站前换乘车场,向下可换乘地铁。各衔接及换乘空间通过标识引导疏散往来人流,配合商业服务、下沉庭院、立体绿坡、休憩座椅等,形成多维度、多层次的公共融合空间。

站区再向城市外延,北侧西津西路上的环形天桥与北广场共同形成了地景整体,绿地、庭院、平台、广场甚至建筑体量都是这个整体的一部分。人的活动顺着场地从城市自然引导至站房内,再借由广场或平台分流,实现活动空间的连续性。在保证功能的前提下,站房以亲和的姿态与城市积极互动,打通了室内与室外、站房和城市之间的界限,将功能和景观共享给城市,也将城市的活力引入站房,提高了旅客的体验感和舒适性(图5)。

3.2 承脉存续

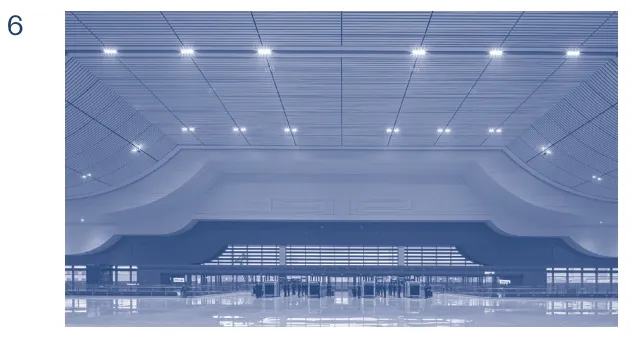

兰州西站整体形象浑厚流畅,契合现代交通建筑的气质。而细部设计亦精致有趣味,体现出浓郁的地域风情、简约的设计手法和严谨细致的施工工艺。站房外墙采用了代表地域特征的黄褐色石材,粗砺、沉稳的石材饰面形成厚重的质感,刻画出兰州山石大气磅礴的神韵。中部弧线造型层层堆叠,传达出兰州城市山水交融的美丽意境。底部基座横向舒展,敦实平稳,与兰州深厚的历史底蕴相契合(图6)。细部刻画的回文图样精致优雅,暗含着流动、感性的“丝路飞天”文化性格。

站房内部的门厅处延续外部的设计手法,采用弧线造型与室内穹顶融为一体,赋予室内空间独特浪漫的地域性格。站台雨棚采用钢结构,高大空旷,在南北方向上延续了大屋盖的起伏态势,局部的地面或墙面上镶嵌了展现历史记忆的铜版画,“一台一景”均汲取自兰州重要的“历史事件”“文化传统”“地域节点”,展现了“丰富的丝路历史和精彩的黄河文化”的内涵。

4 结语

阿摩斯·拉普卜特曾说:“建筑设计是一种具有文化特质和适应性的研究工作,而非恣意发挥的艺术创作。”任何建筑创作都离不开地域文化这一重要的原点。兰州西站站房建筑设计从城市角度出发,追溯历史,探索地域文化内涵,并注重理性分析,着眼于超越建筑形式的文化思考,让建筑空间的公共性、交通性、社会性潜力得到了更深层次的释放。

1 正立面

2 夜景鸟瞰

3 顺轨剖面图

4 候车大厅日景

5 站房与城市的联系

6 室内门厅局部

业主:兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部

建设地点:甘肃省兰州市七里河区

建筑设计:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

总建筑面积:26万m

设计时间:2010—2012

建成时间:2014

1,2,4,6 作者自摄

3,5 作者自绘