站城交通“无缝化”

——杭州西站与城市交通流线关系探讨

郦仲华 李思成 郭雪飞

1 项目背景

21世纪以来,我国铁路事业保持着稳定的发展态势,在2001—2018年,旅客周转量平均增长率达10.93%。与此同时,城镇化进程的加快使得土地资源趋于紧张,国家的城市发展策略转向紧缩型,面临着前所未有的协同发展需求。在这一背景下,我国提出“站城融合”理念,通过将铁路客站与城市功能有机结合,使其具有“出行窗口”与“生活中心”双重身份。实现站城融合,需要将铁路与城市交通体系融会贯通,建立一体化、多层次、全覆盖的交通网络,其核心在于通过铁路交通与城市交通的接驳方式,以及流线组织的精细设计,实现核心区内站城交通体系的集约化和“无缝化”。

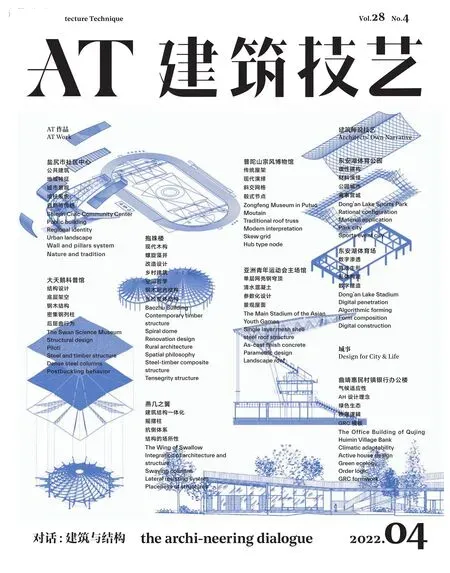

在“峰会后、亚运前”的时代背景下,地处余杭组团北部的杭州西站作为杭州市铁路核心节点、城市门户形象,担负着探索站城融合、推动杭州进一步迈向国际化的重任。杭州西站通过六向通道对外连接了合杭、湖苏沪、沪杭城际、沪乍杭、杭温、杭黄等干线铁路(图1),站场规模11台20线,预计远期年旅客发送量达5 000万人。而“高铁+商务+旅游”的定位与高强度开发,进一步提升了交通流量和复杂性,使其面临巨大的换乘压力。同时,杭州西站位于城西科创大走廊,将聚集众多通勤、商务高端人才旅客,对出行时间精准性、站城交通换乘效率提出更高要求——杭州西站交通枢纽换乘需重视步行优先性和环境舒适性。

杭州西站综合体总建筑面积约50万m,其中站房及客运服务设施约20万m,城市配套工程约30万m。作为高架车站,杭州西站的进站旅客以线上高架候车室候车为主,线下快速进站为辅,除地下三、四层为地铁3号线、K1线、K2线、K3线的站台层外,共有地下2层和地上5层,包括:1)地铁站厅层(-9.2m),除地铁站厅外,包括地下商业、地下机动车库、配套设施用房等与铁路相关的功能;2)地下停车夹层(-4.9m),包括地铁机动车库;3)地面广场层(0m),包括出站厅、南北城市通廊、站场拉开所设置的东西走向“云谷”空间及配套交通换乘区;4)快速进站夹层(6m),包括快速进站候车厅及高铁换乘通道;5)站台层(14.5m),包括铁路站台及轨道区间;6)高架候车厅层(24.1m),包括高架候车厅、落客平台、雨棚上盖综合开发等;7)旅服夹层(31.1m),包括配套商业功能、架空连廊等。

2 “无缝化”概念解析

在交通领域,“无缝化”一般指为减小交通枢纽中不同交通方式之间的断裂和缝隙,所出现的新换乘理念。在本文中,主要研究对象为铁路客站与地铁、小汽车、出租车、大型社会车辆以及慢行交通之间的换乘流线组织,并进一步讨论枢纽目的地交通的舒适感。

随着江浙沪地区的产业布局深化和区域协同发展,随之增加的通勤旅客对于出行总耗时的敏感性更高。同时,铁路技术的发展将使铁路耗时大幅度缩短,而换乘耗时占比越来越高,对旅客出行体验的影响也不断增强。聚焦城市与铁路之间的交通接驳对于提高换乘效率、优化旅客出行体验具有重要意义。然而,目前许多铁路客站与城市交通的衔接性差,与高效换乘的需求形成矛盾。杭州西站作为探索站城融合的前沿案例,分析并明确其交通换乘和步行优先策略,有利于推动未来铁路客站交通换乘流线的优化,提升旅客体验。

3 杭州西站站城交通换乘流线分析及步行优先策略研究

3.1 杭州西站交通概况

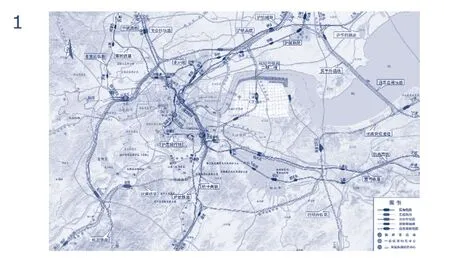

对杭州西站区域交通来说,东西大道、留祥快速路、文一西路和良睦路共同组成了“井”字形道路系统(图2)。在站城交通接驳界面内,杭州西站通过传统的南北城市通廊及站场拉开的东西向空间(“云谷”)将地面广场层划分为四个象限,大部分交通换乘流线被整合于本层。基于杭州西站的区位以及交通流量预测,为四个象限分别定性:东南象限为公交换乘区和出租车上客区,西北象限为大巴换乘区和出租车上客区,东北及西南象限为社会车辆停车场(图3)。

3.2 地铁流线分析

根据杭州西站客流预测,地铁旅客占换乘流量的60%以上,因此地铁是搭建站城联系的重要桥梁。杭州西站在“云谷”与城市通廊十字轴的交接处构建了中央交通系统,通过大运量扶梯、直梯等垂直交通设施,连通下方叠置的地铁换乘空间与高架候车空间,缩短了旅客换乘的距离,提升了旅客的换乘体验(图4)。同时,地面层的出站厅经专用换乘扶梯直接接入地铁安检区,实现“单向免检”换乘。

3.3 小汽车流线分析

社会车辆的需求主要为送客需求和出入停车场需求。通过东西两侧落客平台满足送客需求:在西侧,城市道路由东西大道或地面道路接入专用进、出站匝道,再与西侧高架落客平台相接;与西侧不同,东侧目前无城市高架,设计采用长达1.7km的高架专用匝道,与通往市中心的留祥快速路直连,满足旅客落客需求。

对出入停车场需求来说,东西两侧站城换乘空间的布置逻辑基本相同,此处以西侧为例。杭州西站枢纽区除了在咽喉区设有停车场外,城市道路也可与城市快速路专用匝道汇合,共同接入站房内部车库。“云谷”使地下停车夹层和地面车库与高架候车厅相连,旅客在停车后可便捷进站。6m夹层停车库在同层与快速进站厅并置,方便旅客高效换乘。咽喉区车库可直接通过西侧出口2接入城市功能空间,而站房综合楼内车库可通过西侧出口1接入高架道路或城市地面道路系统(图5)。

3.4 出租车流线分析

出租车流线分为送客流线、接客入场流线及送客回场流线。送客流线与其他传统客站类似,与小汽车共享高架落客平台,因此不再赘述。对接客入场流线来说,东北和西南象限的出租车出入站空间布置逻辑相同,此处依然以西侧为例。城市道路可接入蓄车场,且在此空间内提供司机专用的等候区,辅以休息区及饮水服务用房,充分满足司机的休息需求。在出租车上客区的出口端,可通过匝道进入高架,直接与远端城市空间相连,或从地面道路系统进入枢纽区,再通往城市功能空间。对回场车流来说,高架落客平台出口端设有专用回场匝道,接入出租车蓄车场与接客区(图6)。

3.5 公交、大巴车流线分析

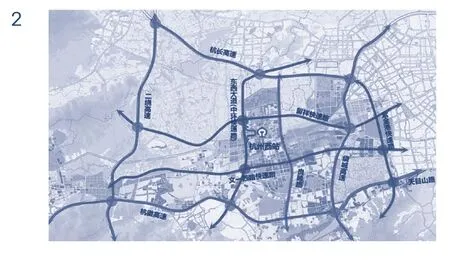

公交车与大巴车的站城换乘空间分别在地面层东南、西北象限,按照逆时针单循环交通组织逻辑布置(图7)。杭州西站枢纽在其枢纽区设有公交、大巴的专用车道用于进、出车场,两个车场设置在站场下方,分别设置了10个和9个上、落客位。除此之外,杭州西站的公交、大巴换乘空间均采用了人车分离设计,避免人车流线混杂。以大巴车换乘流线为例,站房内部空间首先与南侧和东侧的等候区相连,接入搭乘大巴的月台,旅客换乘空间与大巴落、接客空间和车行流线完全分离。

杭州西站核心区实施高强度综合开发,为了解决站区交通最后一公里问题,在6m层站房四周预留了可下穿铁路站场的小运量轨道交通系统,未来会成为站城一体化和交通“无缝化”的新媒介。

3.6 步行优先策略研究

随着车站对外联系能力的强化,车站的城市交通可达性也在不断提升,由原来的“内外交通换乘节点”转变为“高可达性的枢纽”。这使得枢纽中的站城交通由单纯的换乘关系转变为共同实现可达性的复杂工具,这也是另一个意义上的“无缝化”。

1 杭州西站在区域轨道网中的区位

2 杭州西站区域交通示意

3 地面广场层功能分区示意

4 地铁人流进站示意

5 小汽车流线示意6 出租车流线示意

7 公交、大巴车流线示意

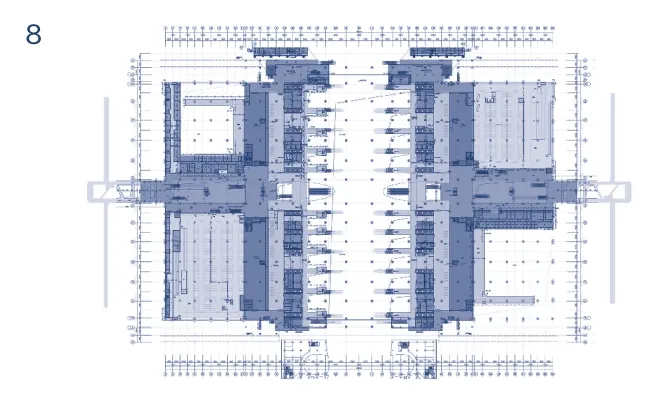

8 地铁站厅层步行空间

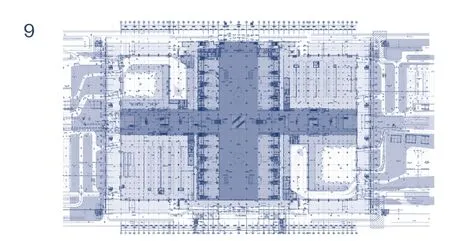

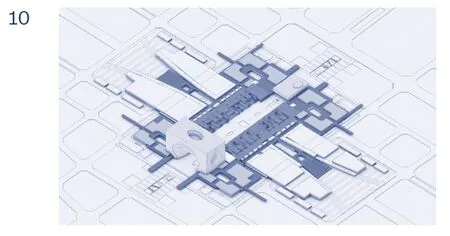

杭州西站的目标是建成杭州第三大交通枢纽、科创走廊会客厅和杭州城市新中心,站区将集聚大量的文化休闲、商务会展等功能,不仅是中转站,也是目的地。因此,鼓励绿色出行、倡导步行优先是必要的设计策略。杭州西站的步行区在车站的核心位置,包括但不限于城市通廊、“云谷”、空中花园连廊,以及与之相连的大量公共空间,构建了连续、安全、舒适、便捷的步行系统。具体来看,步行系统共分为地铁站厅层(-9.2m)、地面广场层(0m)、快速进站夹层(6m)、旅服夹层(31.1m)四个维度:1)在地铁站厅层,东西两侧分别预留了下沉广场,并在靠近地铁站厅的位置设置了商业餐饮区,行人可通过“步行+商业”的系统贯穿南北方向(图8),通过下沉广场直达南北综合开发地下室;2)在地面广场层,通过视觉中心及换乘中心“云谷”,与南北城市通廊共同构成十字通廊结构,人流可从不同方向进入站房,再通过中央扶梯上行进站(图9);3)在快速进站夹层,“云谷”东西入口均设有大台阶,外部行人可由地面景观绿道直达夹层,城市服务厅南北两侧设有半室外平台,与云门和未来的周边综合开发区域平接,串联整个核心区与周边城市区域,旅客可通过安检直接进入候车厅(图10);4)在旅服夹层,主要通过架空连廊与雨棚上盖综合开发、云门及南北城市综合体等功能空间连接,在站房南北两侧均预留了免安检穿行通道,建构客站核心区内的高架步行系统,周边旅客可利用该系统直接进站。

出站的步行人流大多在地面层和地铁站厅层即可满足集散需求。在站区周边约1km区域内,通过进出站道路高架、机动车道下穿等方式分流,把地面还给行人,最大限度地营造以人为本的活力街区。离开地面出站厅,旅客可通过“云谷”或城市通廊步行分流疏散。在31.1m层构建的空中花园连廊系统,为去往南北两侧城市综合体的旅客营造“归家”的仪式感(图11)。此外,杭州西站还设置了具有杭州特色的园林景观、文化艺术作品,营造了温馨的文化艺术氛围。直达车站的城市功能区域和城市综合体的步行系统,很好地体现了枢纽的目的地交通性质。

4 结语

铁路作为区域之间的重要联系方式,其便捷性和高效性是其他交通方式无法比拟的。但传统铁路客站对于站城交通换乘流线组织及融合关系的研究不够深入、设计不够精细,导致旅客行程梗阻,难以体现铁路的速度优势。杭州西站作为长三角区域乃至全国铁路网络的重要节点,秉持新时代站城融合的理念,在交通流线组织方面进行了全新尝试。通过站城流线分离、进站流线分类、安检流线统一、人车分流、步行优先等不同创新策略的“组合拳”,达到流留结合、以流促留,实现畅通融合目标,为未来客站优化其交通换乘与实现交通融合提供了有益借鉴。随着时代的发展,科技将得到长足进步,铁路部门与规划部门会逐渐建立起路地协作的机制和平台,铁路枢纽将真正实现站城交通的“无缝化”。

9 地面广场层步行空间

10 快速进站夹层步行空间

11 旅服夹层步行连廊系统效果图

① 数据来源于2012—2019 年《中国铁道年鉴》。

1 杭州市交通投资集团有限公司提供

2-11 作者自绘