抱珠楼之螺旋穹顶结构设计后记

张准 王灏 陈学剑

室内螺旋穹顶 © 陈斌

抱珠楼位于宁波市慈城镇民主路与始平路交叉口的东北侧,与冯骥才祖居博物馆隔街相望,原为当代著名作家冯骥才高祖的从弟冯本怀所创建,因近邻抱珠山得名,具有相当珍贵的历史价值,2006年被公布为宁波市江北区文保点,2015年12月被市政府公布为第一批宁波市历史保护建筑。2019年笔者有幸参加抱珠楼改建修缮工程,改造后的建筑成为图书馆面向公众开放。项目涉及多种现代木构系统的结构设计,其中新建的三号楼穹顶为本次介绍重点。

本项目开始前,建筑师以“木构复兴”为背景进行了大量新型木构原型研究,旨在将传统的中国木构形制演绎成新的设计语言。笔者也有幸参与到相关研究与教学中,与建筑师的理念产生了共鸣。

螺旋藻井包含着古人对星空的畅想,其造型特殊,只作为附属装饰不需要与主体结构进行几何形态上的深入协调。常见的螺旋藻井既有锥形内面,也有球型内面。其受力构造在不同地区及建造流派间存在些许差异,有些偏重升、斗、栱之间的榫卯整体作用,有些兼顾封板、盖板的空间板壳效应。无论哪种方式,螺旋藻井都有一定的空间受力倾向,在传统木构中是相对独特的分支。

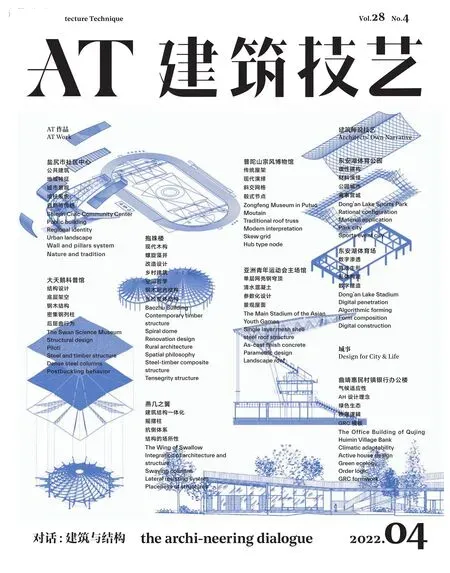

建筑师从螺旋藻井与星空的意象出发,以30~40m跨度的穹顶为研究对象,提出了一种源于Aspension Dome的索木组合结构系统,作为张拉整体结构的一种,其由钢索构成的拉力单元与杆状的压力单元组成。“拉力海洋之中的受压孤岛”,正是对此类结构的诗意描述,这也是对物理世界中力与反作用力对立统一的哲思。

三号楼的主体结构采用混凝土框架,正方型平面内嵌八边形的基本几何系统。八根混凝土柱升至屋面穹顶的底部环梁,环梁承托螺旋穹顶。由于穹顶的实际跨度仅12m有余,与早期原型研究中30m以上的预设跨度差异较大,将原型直接缩尺套用会带来多杆(索)节点的加工困难、整体力学效率低等问题,并很可能因此失去结构系统的精巧感。所以在接下来的设计中,我们需要重新审视结构方案。

在结构师的视角下,对传统木构有如下直观感受。首先在视觉层面,传统木构常包含大量零散且近似的小构件,螺旋藻井、斗栱、编木拱桥都有此类特征,即小构件拼接成特定的结构功能单元。拼接方式对于力学必要性及降低原材料尺寸有一定考量,但在当下而言更多是对建造技艺及文化内涵的传承展示。

其次在纯力学层面,虽然构件的组合序列带有几何上的逻辑与层次,但每个构件并没有展现出明确的受力特征,整个系统在力学上带有冗余及含混的特征,因此没有类似张拉整体系统中非拉即压的力学表征与分离感。

三号楼穹顶的较小跨度恰好为结构设计提供了自由度,有可能与上述特征进行更为深层的匹配。

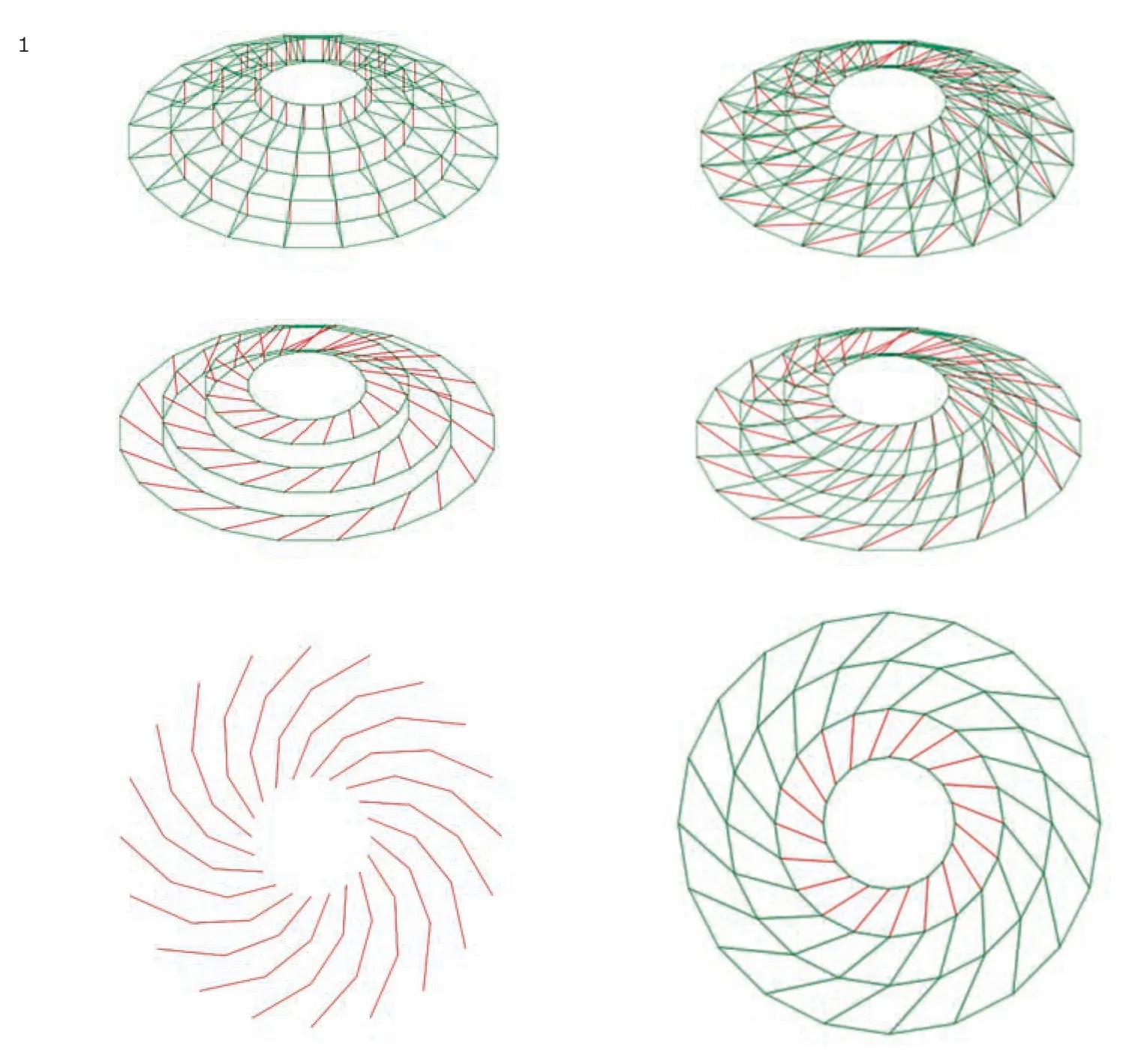

螺旋穹顶的建筑初始意象提示了如下不可忽略的结构要素:径向的阶梯形梁、索、螺旋内收的斜向杆件、屋顶镂空。其中阶梯木梁与叠涩、斗栱等传统木构有形制联系,索对应现代设计语言,螺旋收拢的杆件营造类似螺旋藻井的视觉升腾感,屋顶的镂空则使升腾感从有限变为无限,联系到浩瀚星空。

由放射形构件互相支撑产生穹顶空间可以算是最古老的结构原型,结构设计也以此展开。对本项目而言,在屋顶开口处设置受压环形构件,互相顶靠的木梁作为压弯构件分布在周围即可实现力学需求。斜梁的阶梯造型可以通过对完整的胶合木梁裁切产生,木梁底部的侧推力由下部的环向构件加以约束。

在现阶段,应用型护理本科生的培养不是单纯的操作技能的完全达标,是综合基础理论知识和操作技能及评判性思维的培养,这就要求教师在设置临床案例和考站时具备丰富的临床经验和扎实的理论基础,使两者有效结合发挥作用,案例设置贴近临床并能考查学生处理单项操作的能力。OSCE模式在实施过程中,大力考验了教师的综合实力,应加强专业教师授课的质量,以便考站的正确实施,减少误差。教师授课质量是否达标,关系着OSCE模式能否顺利进行。

仅就满足受力而言,结构设计至此即可,但与传统木构在意境上的关联也不复存在,仅成为一种对形态的模仿。以结构实现还原传统意境的第一直觉是,应该将阶梯梁分离成若干层水平构件,正如斗栱与叠涩那样。由于阶梯梁内部需要传递轴力,因此采用了阶梯梁各阶间启口连接的方式,后续的结构设计以此为起点展开。

这样搭接成的结构如同垒筑的积木,虽然阶梯梁下传递推力的机制依旧存在,但是离散后的阶梯梁抗弯能力大幅削弱,即使可以站立也只能依靠启口位置的摩擦力维持,在重力作用下阶梯梁会产生明显的变形,以致倒塌。抑制连接启口张开的最直接回应,是在脱开位置增加拉杆,避免开口扩展。

增加对穿拉杆后,启口开裂及阶梯梁的下弯变形被良好地控制,但是这种构造只能抑制变形的下弯趋势,在穹顶中心区域,启口仍可能反向张开,形成局部上弯。而且当屋面受集中力或者风吸力时,阶梯梁仍有局部上凸的可能。

对于上凸变形的回应是增加环箍,对整个屋面收紧加以抑制。环箍采用不锈钢拉杆,并在每层阶梯底部设置一道。理想状态下,各层级拉杆的环向紧箍力可完全平衡所在层阶梯梁的推力,阶梯构件启口处的水平剪力也会因此减小。上述构件杆间的微妙力学平衡在结构中形成了一种隐匿的张拉受力模式。

这种张拉模式与杆系构成的张拉整体模式有些许不同。首先,系统内的压力单元并非概念上的绝对受压杆件,而是一个隐藏在构件内的区域。在不同受力工况下区域内部的压力分布及比例会有所变化,比常规的杆状压力构件具有更为复杂的受力分布模式,但当其作为结构系统的一部分被加以考量时,仍可近似理解为一个刚性受压单元。其次,拉力单元与受压区域存在交叉关系,这与张拉整体模式也有显著差别。

如果张拉整体结构是将“拉力海洋”中力矢量汇聚的节点提升维度至线性杆件,则本张拉系统则是将杆件进一步提升为概念上的刚域,并且不再强调拉压分明的二元特征。对照现实世界的复杂情景,系统中的二元对立特征淡化后更容易发生广义的设计关联。

此时,屋面系统已具有应对各类荷载的良好承载能力,但因为木梁的分段特性及实际施工的索力控制误差等问题,阶梯梁仍有面外失稳的可能。

抑制面外变形的直接回应为增加侧向支撑,这一手法正好可以结合螺旋藻井向内升腾的形态进行设计。错位、错层的斜向木构件成为阶梯梁的横向稳定措施。至此,以直观应对变形的方式完成了结构设计。

结构系统中离散的构件各司其职,拉杆、环索、斜杆具有明确的力学导向,而阶梯梁的节段单元又带有暧昧的内部受力逻辑,秉承了东方传统木构中的含混特征。虽局部的受力细节被隐匿,但整个系统的力学与几何逻辑却清晰可辨,带有现代结构系统的理性严谨。在结构层面的精确与含混之间,传统螺旋藻井实现了现代重构。

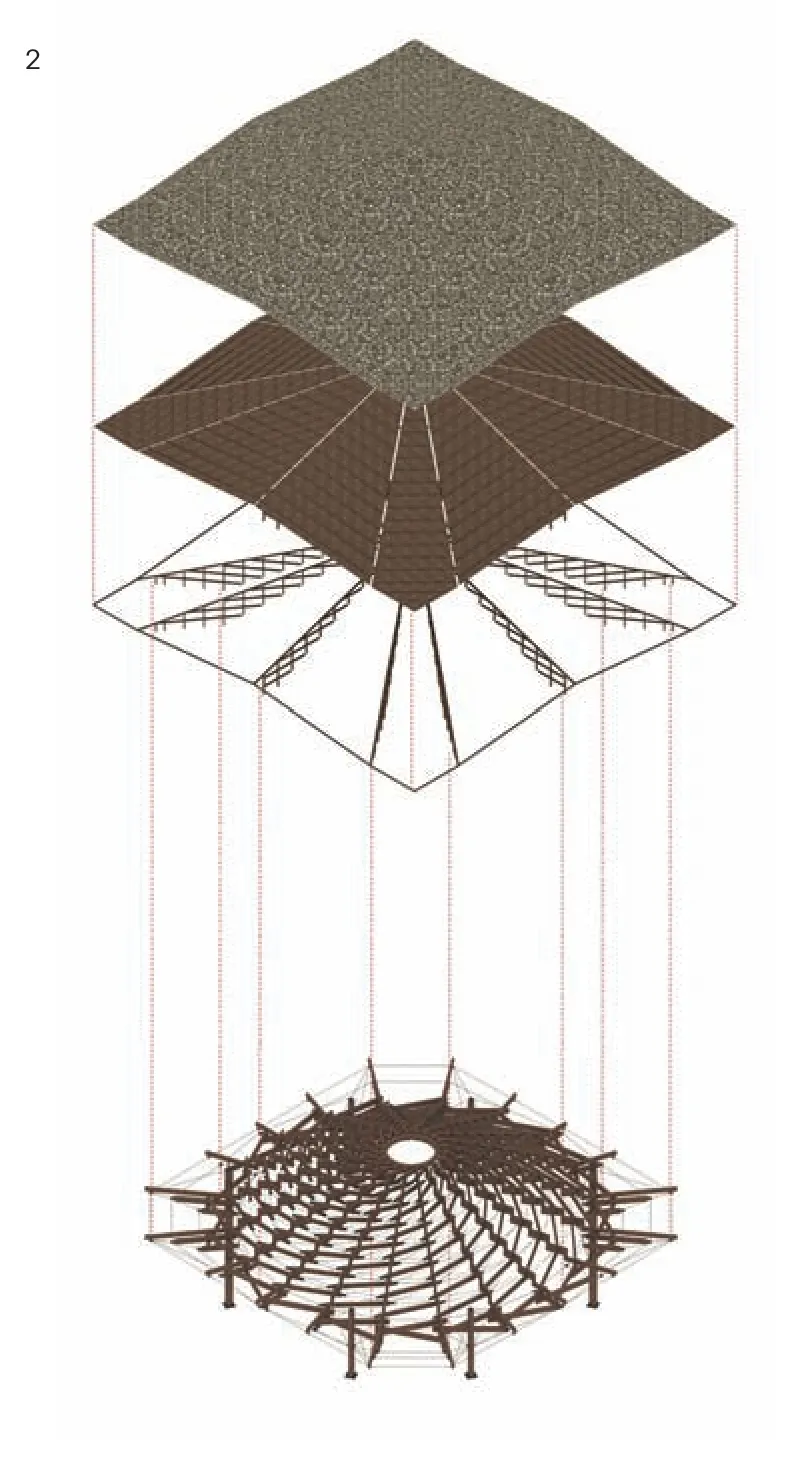

由于穹顶内部拉索的存在,内力已经实现自平衡,穹顶底部不再有向外的水平推力,承托穹顶的环梁也结合整体效果被简化为钢结构剪式交错的编织梁,不再出现拉索元素。

结构与建筑期待共同探索一种结合古今特征的木构模式,结构设计以如何抑制不利变形的思考进行推演,每步推演中力学处理的适宜性虽然重要但并非核心主导。一种张拉结构的新系统因此出现,这一结构系统以更广义的方式解读“拉力海洋之中的受压孤岛”的含义。这种新模式给建筑设计带来了拥有更多自由度的潜力与活力。结构也因此获得了建筑学意义上的传统木构复兴,而非复制古法,复现古式。

1 建筑意象中基于Aspension Dome 的穹顶设计

2 螺旋穹顶初始结构意象

3 建筑意象中以整体张拉推导的穹顶支撑环梁

4 室内仰视

5 实施方案平面俯视6 实施方案局部区域轴测

结构系统中离散的构件各司其职,而阶梯梁的节段单元又带有暧昧的内部受力逻辑。虽局部的受力细节被隐匿,但整个系统的力学与几何逻辑却清晰可辨。在结构层面的精确与含混之间,传统螺旋藻井实现了现代重构。

Each discrete element of the structural system has its own role,while the segmental units of the stepped beams carry an ambiguous internal force logic.Although local details of the forces are hidden,the mechanical and geometric logic of the whole system is clearly discernible.Between precision and ambiguity at the structural level,the modern reconstruction of traditional spiral caisson ceiling is achieved.

7 基于回应不利变形的结构设计推演

8 阶梯梁拼装过程9 拉索张拉前10 拉索张拉结束

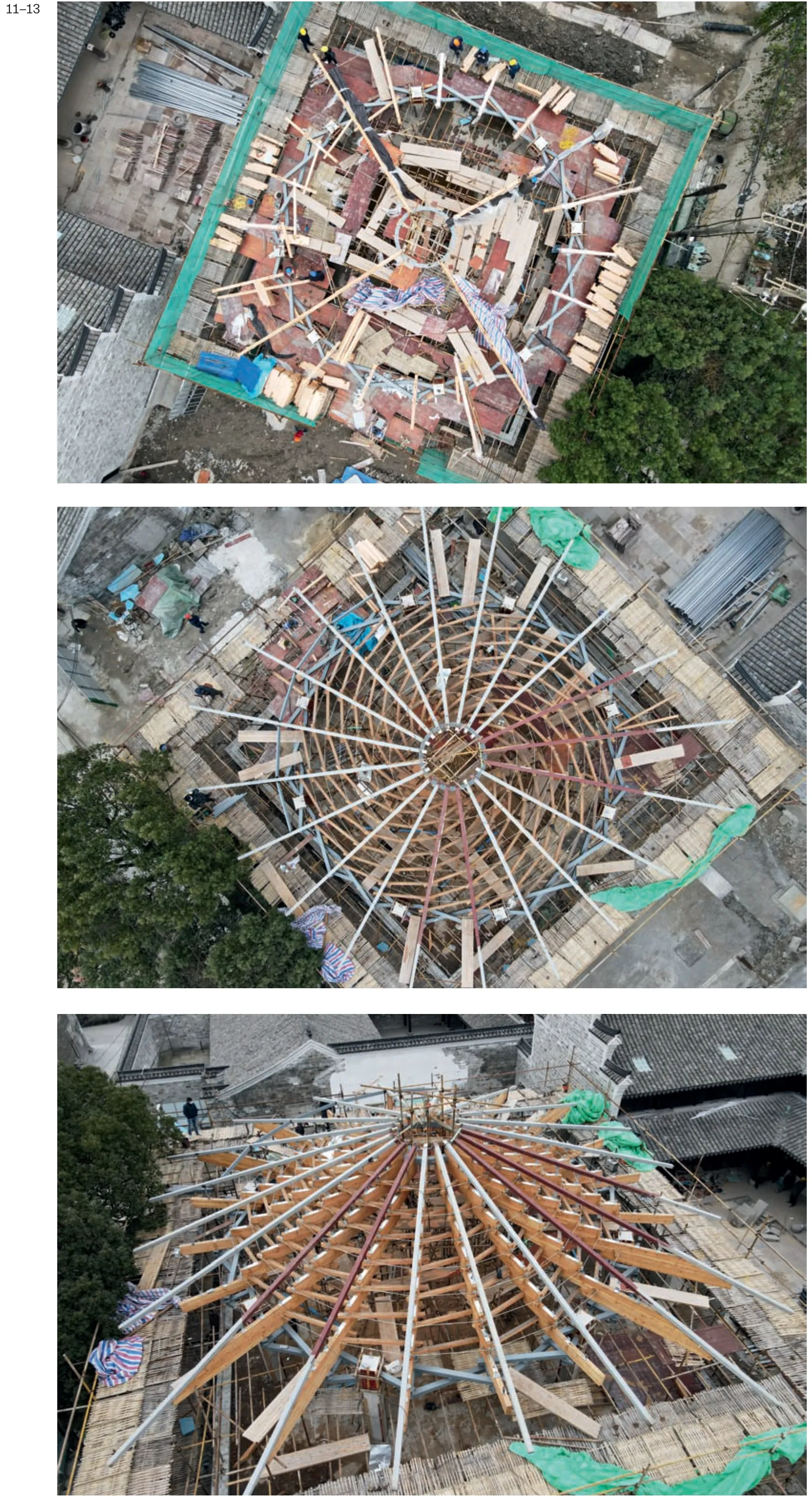

11 屋面初始定位12 屋面主结构俯视13 屋面主结构完成

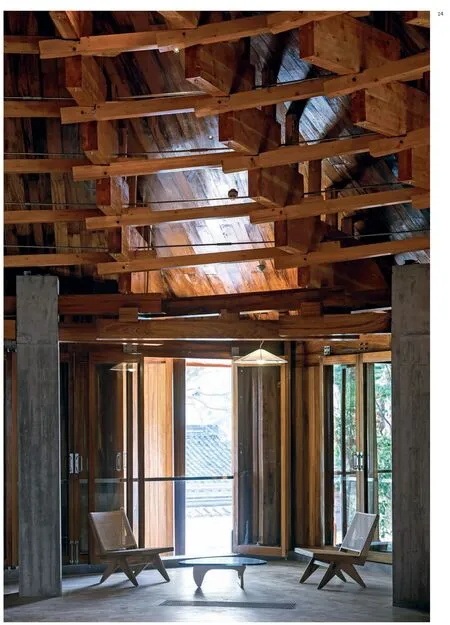

14 室内效果

15 藻井细部工艺

16 藻井细部工艺

1-3,5,6,10 佚人营造建筑事务所提供

4,14-16 赵赛摄影

7-9,11-13 和作结构建筑研究所提供