鸦片战争后中日贸易与粤籍侨商①

李 鼎

1859年,欧美列强以“炮舰政策”迫使日本政府打开国门,相继开放长崎、横滨、箱函(函馆)、神户、大阪等通商口岸。香港作为“自由港”开埠以后,大批欧美商行的据点由广州、澳门移至香港,香港由此成为中国南部沿海的重要贸易港口和海上丝绸之路的新支点,大批广东人通过此港移居东亚各国沿海港口城市从事跨国贸易。随后在日本“开港”的契机下,大量广东人以欧美商行买办、中介商等身份从香港远赴日本各港口从事经贸活动。特别是在1871年《中日修好条规》签订以后,华侨取得在日经商的合法地位,新兴的粤籍侨商数量大幅增加。他们以香港为枢纽,以日本通商口岸为基地,为日本开拓中国华南及南洋等海外市场,促进了中日的经贸发展。

目前国内外关于此领域的研究成果主要涉及三个方面:第一,研究鸦片战争后日本各通商口岸粤商及其商业组织的发展状况;第二,从20世纪80年代以来,笼谷直人等日本学者关于华商在中日贸易的作用和影响、与日商竞争的研究取得了系列成果;第三,强调日本粤商与广东侨乡的互动关系,对侨乡经济发展的影响。以上研究成果并未凸显粤商在中日贸易发展中起到的重要作用。有鉴于此,本文拟综合利用中日文一手史料,以香港为中心,分析鸦片战争后日本粤商在中日贸易的形成、发展过程中的地位和作用的变化。

一、中日贸易形成——1859—1871年粤商横滨贸易

1633—1639年,日本江户幕府前后颁布五道“锁国令”,中日贸易主要集中在长崎一埠进行,当时掌握中日贸易的华商主要是江、浙和闽籍华侨,粤籍华侨相对较少。但到了近代,1859年,日本“安政开国”以后,情况则有所改变,粤商数量显著增多,他们使原本衰落的中日贸易重新焕发生机。

日本粤商数量的增多与欧美洋行在东亚的市场扩张有密切联系。1841年,香港开埠后,港英政府实行任由市场来决定一切的“自由港”(Free Port)政策,一视同仁地允许各国船只、货物、人员和资金自由进出,自由贸易,对进出口商品免征关税。此优惠政策吸引了不少欧美洋行在香港建立,香港也因此逐渐取代广州和澳门,成为华南对外贸易中心和南北贸易转口港。到19世纪五六十年代,日本政府被迫开放箱函(函馆)、横滨、长崎、神户、大阪等通商口岸以后,欧美洋行以香港为基地,向以横滨为中心的日本拓展;这些欧美洋行根据多年的在华经验,从设在香港等地的商业机构抽调或雇佣不少广东人到日本的洋行分支机构工作,也有一些粤商以欧美洋行名义开设店铺。所以,当日本开国以后,“广东东渡扶桑的也比各省为多,特别是当日本某一港口开拓时,出现的华侨最早大都是广东人”。

在19世纪50年代中叶日本开国时,就有广东商人赴日贸易。当时,在美国佩里(Matthew C. Perry)舰队开赴日本途中,于停泊香港进行补给时,曾雇佣了一位香港华人罗森,充当舰队汉文翻译。此人,原籍广东南海县,通晓英语,经由美籍教会人士卫三畏(Samuel Wells Williams)介绍,登上舰队,开赴日本从事美日外交活动。活动结束后,他跟随舰队去了横滨,还去了北海道,并从北海道带了一些昆布样本回香港。

当时清政府与日本还未缔结通商条约,在日本的华侨属于无条约国的侨民。虽然可以居住和来去自由,但是不能独立事商业活动,粤商只能以欧美商社的名义经营贸易。即便如此,他们在各港口“聚族而居”,商贸活动发展很快。

1859年6月2日,箱函(函馆)开埠后,到港的第二艘船是英国帆船“伊丽莎白”(Elizabeth)号,船主阿斯顿(Aston)的代理人、广东人陈玉松随船来到函馆,他携带着罗森此前带回香港的昆布样本到柳田藤吉商店来,要求购买此种产品。柳田藤吉向他展示了三石和十胜产的上等昆布,陈氏认为与其所带样本不符,于是昆布买卖并未谈成,转而购买一千石大豆而归。临行前柳田还赠送14条上述两种昆布给陈玉松。8月14日,“伊丽莎白”号再度入港,此次陈玉松经柳田藤吉介绍,以百石二百五十两价格购买昆布一千石。还预支付柳田二分金三千两,委托其代为采办昆布。同年9月2日,陈玉松、阿斯顿及四五名中国人乘坐容积四千石的三桅帆船第三次到港,经柳田介绍以百石四百两的价格购买三千三四百石昆布满载而归。由于购买量大,还引起函馆昆布市价上涨。

此后,有不少广东人到箱函来经营海产品贸易。据《函馆中华会馆记》载:“闻诸父老言,华侨之初到函馆者,为张姓广东人,故函馆称华侨为广东样。”当时到函馆去的华商都是作为外国洋行的牙保从事经商活动,因这些华商多是广东籍,所以当地人称华商为“广东样”,称其开办商号为“广东第”。

1859年7月1日,横滨开埠后,作为东亚航线上的一个重要港口,获得了迅速发展的机会。大量香港欧美洋行的分店和代理店都设在横滨,据统计,1870年46%的欧美商社设在横滨。欧美商人因为对日本语言和文化不通,所以多雇佣广东人作翻译、司账和买办,广东人几乎垄断了横滨开埠初期的所有买办职位。横滨是粤籍侨商集聚最多的地方,“其确数不详,大约有四五十人,他们作为中间人与日商交易,有的人还直接兼营商品进出口贸易行业,这种贸易十分繁昌。值得注意的是,从当时开始香港就已经是日本出口商品的主要收货地点”。

部分粤商借助欧美商社的名义在横滨开设商号,经营贸易,如鲍馄,1869年作为英国怡和洋行的买办来到横滨,经营贸易,深得日本官员信任,成为商界和华侨社会很有影响的人物,后来还被推选为中华会馆的董事。又如罗佐臣,19世纪60年代就作为英国商社的雇员到横滨,后在山下町开办恭安泰商号,从事海产品批发贸易。

19世纪60年代香港、长崎海上交通通畅,前往长崎从事贸易、开店设铺、担任买办、雇工的广东人络绎于途。在长崎1871年便出现了类似会馆性质的“荣远堂岭南会所”。该会所会员主要来自南海、番禺、顺德三县,新会、新宁、开平、恩平四县,亦即广州、肇庆两府所属的七县。他们主要经营的是海产、杂货等出入口贸易,著名的商号有潘达初的万昌和、简心如的裕益号等。

1868年,日本政府开放大阪和神户港对外贸易,粤商又活跃在阪神地区。神户开港当年就有粤商从长崎、横滨来到神户,经营海货土产贸易。如郑雪涛,广东省中山县人,婚后赴香港与同乡人叶某、潘某共设同孚泰,专营海产物贸易。1869年前后到神户开设同孚泰号,输出日本海产物至香港,而进口大米、杂粮到日本。根据明治初期神户华侨户籍登记资料,在46人中,原籍广东的就有45人。大阪也有不少粤商,“华商最早来大阪居住的年代已不可考,但已知的是明治四年(1871年)就开始侨居从事贸易。最初仅有来自广东、福建两省者在该处经商,来自上海的商人为数不多,其势力远不及广东商人”。

随着口岸的开埠,为方便人与货物的运输,欧美航运公司相继开设了中日之间的航线。英国开通了上海—长崎—横滨的定期航线;法国则开通了马赛—上海—横滨的定期航线;美国开设了旧金山—横滨—香港航线。香港和日本货物运输是畅通无阻的。

据《德臣西报》记载,1866年总共有29只船从日本到香港,英国船只最多,载重量多为一二百吨。船舶如果中间在其他港口不停留,8天左右可以从横滨或长崎到达香港。参与贸易的主要外国洋行有鲁麟洋行(Wm. Pustau & Co.)、旗昌洋行(Russell and Co.)、波索公司(B. Hubener & Co.)、兰士田公司(Landstein and Co.)、些剌时(Schellhass & Co.)、士乜坚你地(Smith, Kennedy & Co.),瑞记洋行(Arnhold Karberg & Co)、宝顺洋行(Dent & Co.)、仁记洋行(Gibb, Livingston & Co.)等等。

中日贸易的商品种类主要是茶、海产、生丝、铸币,还有椎蕈(一种香菇)、硫黄、白蜡、锡、丁铜等等。以港口来区分的话,横滨位于日本东部沿海线的中部,背后依托江户,周边地区盛产丝、茶,地理区位优势明显,因此,横滨以生丝、茶出口为主;箱馆本身就是海产品的原产地,以占贸易总额90%的海产品出口为特色;长崎则偏重于农产品、杂货的进出口。生丝和茶主要满足西方人的需求,海产品则主要是在中国内地消费;铜、锡等金属与中国铸造铜钱货币有关。中日间贸易的商品结构与幕府“锁国”时期相比没有发生明显变化。

这一时期缺乏香港转口贸易额的相关数据,估计其贸易规模有限,主要有以下几个原因:第一,中国与日本还未签订通商条约,粤商还未获得在日本正式居住和经商的权利,只得依附于欧美商社,独立开设商号经营外贸的情况是少数;第二,开港后的几年幕府仍采用传统的贸易政策,实行贸易统制,禁止金银、铜、煤炭、海参、干鲍、生丝、米、麦等产品自由贸易。明治初年,日本政府急于处理内政,并未采用多少促进贸易的措施,日本的贸易制度处于不健全的状态;第三,日本国内营商环境不稳定,在明治维新前后,有萨英战争、“尊王攘夷”的倒幕运动,横滨恰好是日本国内外矛盾冲突的焦点;第四,此时上海是中国和日本贸易的主要口岸,因此香港可分流的日本货物规模有限。

本阶段粤商主要在横滨经营,以香港为中心的中日转口贸易由欧美商行主导,粤商只是以商行买办、牙保的身份与日商交易,在此过程中,粤商积累了丰富经验和一定的资本,为以后独立经营奠定了基础。

二、中日贸易发展——1872—1896年粤商阪神贸易

1868年明治维新后,日本政府一直试图与中国进行外交接触。1870年8月,日本政府委派外务省大丞柳原前光等人到中国,以“专在通商”和“亦欲与泰西各国一律办理”为由,向清政府正式提出建立邦交的要求,清政府同意谈判缔约建交。最终在1871年9月13日,两国政府签订《中日修好条规》,它标志着中日关系进入以近代条约为基础的新阶段,由此,日本华侨发展也进入一个新时期,华侨的数量和性质发生显著变化。日本华侨从无条约国侨民变为正式邦交国侨民,粤商可以名正言顺地在日本定居经商。

明治初年,日本政府推行“殖产兴业”政策,资本主义工业快速发展,需要扩张海外市场。但是由于德川幕府长期实行“锁国政策”,禁止日本民众赴海外贸易,使得日本商民从事海外贸易的能力严重萎缩。于是,日本对具有丰富经商贸易经验,并与东南亚各国有密切商务关系的粤商采取欢迎与鼓励的政策,希望借助他们的贸易关系来推销日本工业产品,发展日本的国际贸易。因此,粤商得以在日本各港口迅速发展,至19世纪七八十年代开始取代欧美商人,在以香港为中心的中日转口贸易中占据主导地位。

在1874年大阪和神户之间修建铁路以后,大阪粤商沿着铁路进入神户,在神户开设店铺。据《申报》载:“神户商业之隆,缘铁道开通,内地运货至大坂者众,所出洋货日精……一日十二时均有火车来往,货如海味、板木、洋货、磁器、漆器等类,所出不知凡几,故旅日华人羣羡彼埠方兴未艾云。”粤商迁入后,神户贸易亦随之兴盛。1878年,是年神户华侨人数已达457人,内计粤籍323人,粤籍者约占总人数的71%。大阪和神户联系紧密,历来在大阪开设店铺经营贸易的粤商,均在神户设有分号。

1876年李圭著《东行日记》便提及粤商的长崎泗合盛、神户裕兴泰和横滨东同泰商号。因此,粤商在19世纪70年代中后期已在日本各口岸普遍设立独立商铺。

1888年,在神户粤商商号有13家,资本规模在10万日元以上的就有7家,分别是同孚泰、广昌隆、裕贞祥、怡和、义和泰、祥龙、同茂泰。而浙商、闽商商号分别有4家,其中10万日元以上商号各有2家,与其他商帮的商号比,神户粤商商号一直是数量最多、实力最大的口岸。同期,大阪有同孚泰、广昌隆等8家粤商商号;长崎有10家粤商商号。粤商商号资本规模大,信用良好,经营稳定,日商乐于与其交易。

商号多采用合股经营模式,相互有信用的华商数名集合,集资设立公司,先在本国内设置本店(如果是广东福建人,本店通常设在香港,上海北方人的话,本店设在上海),然后在神户、长崎设立分店……股东分别承担分店的事务,其中强有力的股东担任分店长,其他小股东任掌柜等职,如果缺乏工作人员,会雇佣伙计给予月薪处理事务,这种情况的话多是以自己的亲属作为伙计,在这些人逐渐熟练掌握商业技巧并储蓄了资本的时候,会出相当的资金购买一些股份,股东以这种方式加入使得合资组织不断壮大。并且这些伙计不仅仅是希望给予月薪,更想逐渐变为一个股东,所以能团结一致,可以感到他们经营十分勤勉。

神户、大阪的粤籍商号普遍采用合股经营的模式,店铺日常运营管理依靠亲朋乡友,逐渐发展壮大成大商行。之后不久,就会有股东或店员从他们当中独立出来,自己开业。另外,还有以客商形式寄居在商行的,几年过后,他们往往都设立了自己的商号。因此,粤商商号是依靠血缘、地缘的人际关系进行组合后不断发展壮大起来的。在清末中国国家政权缺位的情况下,中国商人尤其注重依靠牢固的关系网络来保护自己的权益。

一般来说,日本的粤商会在与自己有地缘关系的香港地区开设联号或分店,如神户裕祯祥在香港开设昌盛隆、昌盛行,在印尼泗水开设怡盛隆,在新加坡、三宝垅、泰国、越南等地也办了联号;又如怡和,在香港有怡生,在广州和新加坡有两地还有怡记;再如利兴成,在香港有利益,在广州有龙昌盛,在天津有恒丰盛,同时在梧州、汕头两地还有支店。由此形成了一个以香港为枢纽的跨国贸易网络,为日本产品销售打好市场基础。这种跨国商贸网络以地域商帮的市场经营活动为内容,靠着商帮的乡缘、血缘、资金等纽带关系来维系。所以,日本的粤商与香港南北行街上的均安隆、昌盛号、怡和等商号有着密切的乡缘、资金关系,不少商家甚至是总号分号的关系。

随着大阪、神户粤商不断壮大和由商号主分支系统构成的香港贸易网络的形成,中日贸易快速发展,贸易规模相当可观,在某些年份以香港为中心的中日转口贸易额甚至超过整个中国内地与日本的贸易额;并且,在这种转口贸易中,日本一贯保持出超地位,香港成为日货的倾销基地。

这一阶段粤商经营出口的商品,主要是海产物、火柴、椎蕈(一种香菇)、寒天等类商品,以轻工业品和农副产品为主。因为缺乏直接与粤商贸易额有关的统计数据,所以只能根据粤商主导出口的商品种类来估算其贸易额。

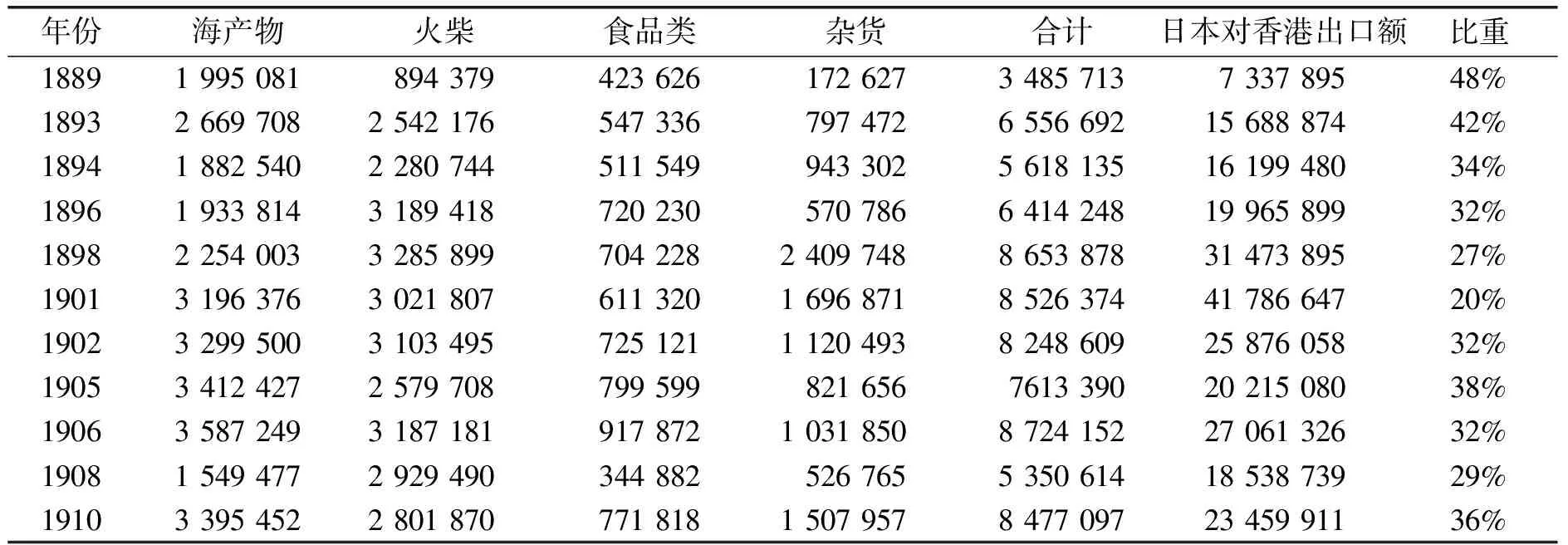

粤商贸易额及比重估算表 单位:日元

海产物是粤商经营的由香港转口的首要大宗日本货物。据1890年《大日本外国贸易年表》出口统计:鯣(鱿鱼)995 926.790日元,鲍891 642.540日元,虾118 219.860日元。当年日本对香港出口总额9 244 219.990日元,各种海产物总额2 275 076.1日元,约占日本对香港出口总额的24.61%,由此可见,其数量和规模是相当可观的。

另一种由粤商经营的仅次于海产品的大宗商品是轻工业品火柴,火柴是本阶段新型大宗商品,兵库县和大阪府产量最大,因价格便宜,畅销中国及东南亚。查《大日本外国贸易年表》日本火柴出口香港价额:1889年894 379.900日元,1892年1 668 860.900,1895年2 422 015.020日元。这三年火柴占日本对香港出口总额的比重分别是12.19%、12.56%和13.19%。由此可见日本火柴交易规模之大,贸易额增长之快,迅速占领香港市场,将原先处于优势地位的德国、瑞典火柴挤出市场。火柴交易基本由粤商商号掌握,“如以神户或大阪为基地的怡和号、怡生号、同孚泰号、利兴成号等已与多家日本火柴制造商签订了具有约束力的协议。这些中国商号在生产和销售的每一个环节上给日本生产厂家以资助,如向厂家提供贷款、提供将产品运往海外的运输手段,以及在中国销售火柴等”。

同孚泰、利兴成、怡和这些规模较大的商号都是粤商经营的,其中怡和号行销量最大,其经营管理者麦少彭涉足日本政商两界,是清末神户华商的领军人物。粤商与日本火柴业有紧密合作关系,不仅统购包销,还在生产环节提供资金支持。

因为香港中转港的性质,这些日本产品并非在香港消费,而是进一步运到两广及南洋地区分销,据1897年日本领事对广西梧州及西江沿岸日本商品概况的调查报告载:“在(西江)各地区来回巡察,销售量多的日本产品是:第一位是鯣(鱿鱼)、鲍、干虾、鱶鳍(鱼翅)、海参、昆布(海带)等海产物,其他是椎蕈及寒天(洋菜)等食料品。第二位是燐寸(火柴)。第三位是棉绒、棉纱等其他诸杂货”。日本海产、火柴、棉织品和各种杂货的消费市场已经通过香港深入两广腹地。“当地市场的海产物供给区域是广东、广西、云南、新加坡、暹罗、法属印度支那、马尼拉等,其中广东、广西及云南最重要,其他地区需求不大。”

由上表可知,1894年以前是粤商经营日本产品出口贸易的发展上升期,从1889年到1893年短短的4年内贸易额增长了近一倍。1894年左右贸易额下落,据《大阪朝日报》载:“于香港则见减少,考其所由,盖因疫病流行,故商贾多闭店以避厄。船舶厌检疫之烦,而不愿寄泊,是以骤减。及病势渐衰,商况稍复,而战事又起,阪神之间华商,多闭店西归,于是贸易局面又一变。”据《神户华商商务》载:“甲午之役,华商相率归国,昔日之商权,半归外人之手……迄三十年春初,商况均无起色,时菲律宾乱事方起,印度黑疫病流行,故平日销行于南洋之货,顿被影响,输出为之杜绝。”甲午中日战争导致大批粤商回国,商权旁落,加之,瘟疫横行和菲律宾民族独立运动,以香港为中心的中日转口贸易处于短暂的不景气状态。

根据上表粤商贸易额比重可知,粤商在此阶段主导了中日贸易,1889年上任的日本驻香港铃木领事说:“虽然这是个如此欣欣向荣的市场……而我国所产商品,上至煤炭、水产,下至漆器、陶器、药材、杂货等等,其价值超过三四百万日元。如此琳琅的商品,销路又如此之广,但销售这些商品的却都是清国商人,商权也被他们紧握在手。”1882年,三井物产、广业商会和三菱轮船公司的香港分店在成立不到5年就纷纷倒闭,连具有日本政府背景的官商都竞争不过粤商而退出香港市场。

据1910年《對清貿易ノ趨勢及取引事情》载:“大概清商势力最旺盛期是十五六年前的事情了,当时对中国贸易大体都由清商专占。”在1894年左右,包括粤商在内华商主导了日本对华贸易,从日货出口到销售都由粤商一手操办。

三、中日贸易成熟——1897年以后粤商神户贸易

1897年以后,粤商的地域分布发生了重大变化。甲午战争后,粤商迅速返回日本,但大阪港基础设施和交通存在限制,进出口商品必须经神户中转,耗费时间,还需要支付额外驳船费用。于是在1897年,大阪的粤商及其商号全部迁移到神户,神户的粤商更加壮大,“当时大阪的设施还不完善,因为前往中国的航线无论如何都要以神户为起点……且当时神户欢迎华商迁往,为他们提供了各种便利”。

大阪粤商迁移神户后,神户港商号数量增加到22家,神户成为粤商实力最大的口岸,也是中日贸易的中心口岸,一直到民国时期这种分布格局都未改变。

本阶段粤商的经营臻于成熟,大商号与日本的外国银行结成了紧密的金融联系,如汇丰银行、渣打银行、横滨正金银行、三十四银行等,这些银行都与粤商有频繁的业务往来。部分粤商甚至可以在缴纳保证金后充当外国银行的买办,如粤商叶鹤龄,曾经是同孚泰商号学徒,后在同孚泰的担保下充任神户的横滨正金银行分行买办,羽翼丰满后还自开广生、永生两商号。因此,粤商可以借助银行的贷款融资进行更大规模的商品交易,其在中日贸易中的影响力进一步扩大。

在中日贸易的长期发展中,粤商已逐渐本土化,部分粤商还加入日本国籍,他们在日本建立公共墓地和学校教育机构,在日旅居长达二三十年之久,已得到日本人的文化认同,日商认为他们是良好的生意伙伴。据日本驻香港领事报告载:“我听说,我国出口到中国来的商品,制造商方面把商品批发给清国商人的价格反倒会比批发给日本商人的低。虽说这种说法容易让人相信,但我还是就此向专家询问了理由。这其中的原因就是制造商长期直接和中国商人合作,对制造商来说他们是好顾客,所以有始终担心失去他们的样子……前几年,日本人直接进口日本产的火柴,听闻华商方面以更低的价格进货。”

本阶段粤商经营的海产物和火柴的贸易额大为增长。尤其是海产物,据《水产贸易要览》的1901年“海产物国别统计表”载:日本海产品出口贸易额排第一位的是中国香港,3 608 037日元;第二位是中国内地,3 200 652日元,日本对香港商品出口总额是41 645 659日元。当年,海产物贸易额约占日本对香港出口总额的8.66%,日本对香港海产品出口额甚至比整个中国内地还要多。

粤商经营的商品种类更加多元,不再是只关注海产品和火柴。“广同泰与广同生,其尤著已,广同生初仅贩卖洋酒食品……与他人共同出资,兼营杂货贸易,设支店于中国香港、新加坡、金山等处,后乃专营此业,势力渐充,基础亦渐固……其他别派支分,如广昌隆系则有广贞祥、鸿昌。怡和系则有吉祥、天成公司。利兴成系则有公生隆”。这些商号除经营棉纱和棉织品外,还经营陶瓷器、洋伞、化妆品等日本杂货。

粤商拥有华南及南洋等地广阔销售市场,采用多角经营的方式,可以在实现利润最大化的同时,保证损失的最小化。据《清国商话》载:“这是因为他们销售地域广泛,甲地不适合的产品在乙地可以适用。并且其销售区域也不只是需求水产物,还需要火柴、药类、铜、干货,可以广泛购买、广泛卖出。然而日本商人是杂货商的话全然不懂交易水产品,华商是无论什么商品买卖都可经营,假使有的产品亏损了,其他产品可以对损失进行补偿,可以说是多面手主义。”

大米是由粤商掌控的日本从香港进口的首要货物,随着日本工业化和城市化的推进,日本对大米的需求大为增长。据长崎中国领事报告:“外国进口货,以香港转运之米类为大宗……安南、暹罗各地所产之洋米,皆经粤商由香港源源运至,获利甚丰。”

日本在大米的进口上,粤商的经营额相当大,即便是在日本直接进口有所增加的1907年,华侨所经营的大米进口占神户港大米进口的56.9%。据1899年《神户又新日报》报道,6月20日左右进口的暹罗米的收货商分别为:12号(怡和号)、14号(同孚泰号)、30号(裕贞祥号)。7月15日左右输入的暹罗米由14号(同孚泰号)、30号(裕贞祥号)、20号(仁和号)、3号(广昌隆号)收货。这些全部是粤商经营的大商号,南洋米在日本销售后的利润即用来回购海产品,因此,大米贸易对粤商资金融通十分重要。

虽然缺乏连续的相关数据,但是通过日本领事报告可对日本从香港进口米类的规模略知一二,从1906年7月29日到9月1日差不多一个月的时间内,就有55 305担米类运到日本,一年的贸易量就可想而知了。

由前文表格可知,1896—1901年是粤商贸易的繁盛期,贸易额几乎都在800万日元左右。主要原因是甲午战后粤商迅速恢复并壮大,1896年,大阪粤商由同孚泰商号牵头,14名粤籍商人发起成立了广东帮的商会组织“大阪广东公所”,也称“神阪广东会所”。1897年,大阪粤籍商人迁往神户,随之广东帮组织改名为“神户广业堂”,此时正是粤商鼎盛时期。加上日本工业革命进程的推进,日本火柴和棉纺织等工业品大量通过粤商出口到香港,于是在短暂萧条期结束后,迎来了前所未有的繁盛贸易。

这种繁盛的中日贸易只是昙花一现。因为甲午战争后,日本政府获得巨额3.7亿日元的战争赔款,又募集了2亿日元的外债,实行扩张性财政政策。短期内大量资金被注入到企业中,1894年全国公司的投入资金约3亿日元,1898年约6.2亿日元,1901年达到8.3亿日元的数额,日本内地企业因通货膨胀而极度旺盛。日本的对外贸易也随之极度膨胀,神户贸易额增长约3倍。繁盛之中孕育着危机,1901年以后日本金融市场出现大恐慌,政府财政入不敷出陷入困境,工商业界不振,神户整体贸易萎缩,立宪政友会内阁因此倒台。直到1903年日本经贸才恢复正常。

1905—1911年是以香港为中心的中日转口贸易的衰落期,其中有两个贸易额下落明显的节点。第一个节点在1905年,因为日俄战争,“运营外国航线的我国船舶因受时局影响,被政府征用,许多船舶一时间相继回国,其业务中止,结果给运输业造成的各种影响实在不少”。日本运输船舶减少使得贸易萎缩。第二个下落节点是在1908年,贸易额大幅下降,主要是因为以粤港澳为中心的日货抵制运动的爆发,据清政府驻长崎领事王斯沅报告:“查长崎出口货,向以海产物为大宗,而香港实为销运海产之集散地,自抵制之说兴,排斥日货,不遗余力,而向由该港仲继之水产物,或遂绝迹于港,直接而往需要地。”不只是海产物贸易额大幅下降,其他日货贸易额均有不同程度下降。

1906—1911年以香港为中心的中日转口贸易衰落的主要原因有以下三点:

第一,1906—1910年,香港金融混乱,汇率起伏不定,商业萧条,导致棉纱和杂货贸易衰落。据《通商汇纂》载:“进口商及销售商决议在中间一个月停止缔结交易合同……市况呈现越来越不振的倾向,实际不得不说该港棉纱市场正经历最为衰落的时期。”据1909年《香港通过商业调查报告书》载:“破产者今年尤其多见,其中主要是棉纱商,其次是杂货商,主要是因为两者都不是日用品,而属于奢侈品。”棉纱和杂货属于奢侈品,需求弹性大,贸易额容易大起大落。加之,“香港持续数年的商业不景气,在1910年并未如人们所期待的那样告一段落,而阻碍香港商业繁荣的主要因素,是当地金融受中国商界波动影响而呈现相当吃紧的状态”。

第二,日本粤商实力衰减。1908年,“二辰丸事件”,神户粤商损失惨重,因向日本政府索赔无果,联昌盛、怡昌和等商号破产倒闭。香港地区爆发日货抵制运动,神户巨商普遍陷入困境,如粤籍豪商麦少彭实力“复不如前”,神户华商的商务呈现“江河日下之势”。1909年,粤商叶鹤龄由麦少彭担保,担任神户横滨正金银行支店买办,后因其斥巨资炒股亏空,牵连二十多家神户商号。麦少彭的怡和号也因此破产倒闭。此事引发神户商界、金融界恐慌,给华商带来巨大信用危机。神户粤商经受接连的重大打击,逐渐进入衰退局面。

第三,日德商人的竞争,由前文表格可知从1894年起粤商贸易额比重有逐渐下落的趋势。日本侵占台湾以前,《台湾海运史》指出:“香港是对华南贸易的通道。连日本与香港间的定期航班每天都有两次以上的联络……故过去日本与华南间的贸易大都以香港为中介为正常管道。”日本割占台湾以后,“探求其衰退原因,纯然因为过去十多年间,我国(日本)发展一日千里,随之而给港日贸易的各个方面带来种种不同变化。一、内地、台湾之间的通商日益密切,影响了台湾、香港间及日本、香港间的贸易……”日商直接出口日货到台湾,台湾逐渐取代香港转销日货至华南的功能。

欧美商人中主要是德国商人兴起,据“1908年神户港对香港出口经销商国籍表”统计:日本人的贸易额比重为17.2%,中国人比重为32.3%,德国人比重为48%,英国人比重为2.4%。在神户港德国商人贸易额几乎占到日本对香港出口额的一半。1908年据代理神户正领事王万年报告:“德为东洋市场商业之新进国,对于英美商权常有竞争之心,锐意扩张,不遗余力,乃能占此优势。”由此可见,德商在亚洲贸易中后来居上的强劲势头。

结 语

粤商因为拓殖经商的传统、日本开港和香港自由港政策,所以快速积极地迁居日本经商。随着日本口岸开放的时间顺序和迁居粤商数量逐渐增多,粤商分布格局前后经历了以横滨和阪神为中心的过渡阶段,最终在1897年分布格局落定,以神户为中心,繁盛的中日贸易也由此展开。

从商号组织关系来看,粤商采用多角化经营战略,非常重视销售网络的构建和拓展,以香港为枢纽设置联号,利用其中转港的“网络”功能,将日本的食料品和轻工业品推销到两广、云南和东南亚国家,再运回其工业化所需的粮食。因此,粤商不仅为日本外贸做出重要贡献,也为其工业化奠定基础。

粤商作为中日贸易的主要承担者之一,其地位和作用并不是一成不变的。19世纪七八十年代,粤商通过“三缘”建立以香港为枢纽的贸易网络,并以此主导了以香港为中心的中日转口贸易。甲午战争后,粤商因为自身实力受损和日德商人在东亚市场的扩张,导致其在中日贸易中的地位逐渐下降。