神话原型的妙用

——古罗马石棺上的斜倚图式

□武 娟

公元2 世纪初,罗马开始盛行雕刻大理石石棺,一直延续到4 世纪,留存至今的大约有上千件,很多都是以神话主题作为装饰进行雕刻。笔者在西方的博物馆藏及考古资料中发现一种流行的斜倚图式,它早期通常出现在罗马石棺的浮雕上,石棺上雕刻的斜倚图像与古典神话故事相关,既是为安抚灵魂的需要服务,也体现了整个罗马的普遍信仰。这种斜倚姿势通常表明逝者正处于安详的睡眠状态,且具有一定的深层寓意。众多研究发现,古罗马石棺上的雕刻渊源可以追溯至古意大利西北部的伊特鲁里亚文明。尽管伊特鲁里亚的语言和宗教至今仍然是未破解的谜团,但从艺术史的角度来看,伊特鲁里亚人的雕刻技术和构图方式被后来统治这个半岛的罗马人吸收并加以创造。

一、从斜倚像到斜倚图式

在西欧博物馆中可以发现部分伊特鲁里亚的石棺和骨灰瓮(如图1),上面装饰着各种主题的浮雕,其中瓮盖或者石棺盖被制作成类似榻或是床的形状,上面斜倚着的雕像尽可能地呈现逝者生前的神态。棺盖将拟人像与尸体并置,而且两者之间具有一种同源性。这种同源性特别有趣,因为所有的棺盖都显示了脚在左,头在右。这种斜倚的雕像似乎并不愿传递出墓主人已故的信息,他们穿着墓主人生前的衣服,戴着饰品,手上拿着东西,睁着双目,惬意地和观者对视,仿佛他们还活着一样。斜倚的姿态比其他毫无生机的横卧更加舒适放松,很难让人产生距离感。如果这是专门为逝者设计的,那么请来的雕刻家至少对逝者的神态和兴趣有一定的了解。然而,这些三维的拟人像表达却很平面化,复制逝者生前的样貌并传达他们的兴趣,而没有表现出对逝后世界或者来生幸福的渴望。随着罗马入侵,伊特鲁里亚人遗留的文物,尤其是墓葬艺术特色逐渐被罗马人吸收。伊特鲁里亚石棺及骨灰瓮上的斜倚形式在罗马人那里开启了殡葬观念隐喻化的旅程。

图1 骨灰瓮 公元前2世纪下半叶 巴黎卢浮宫博物馆藏

公元2 世纪到3 世纪,古罗马石棺虽然装饰着精美的浮雕,但仍然可以看到这种带有斜倚人物像的石棺盖。直到罗马人不满足于这种直接的表现手法,开始将神话题材与哲学结合起来,用隐晦的手法表现石棺浮雕上的主题和题材。正如当初伊特鲁里亚人决定由斜倚人像取代盖顶放置的逝者尸体那样(尸体既不火化也不放入石棺,而是保持死前的样子,以斜倚的姿态安置在精巧的卧榻上),罗马人出于某种原因开始用浮雕中的斜倚图式取代棺顶的斜倚人像,如图2 所示。虽然棺盖上的斜倚人像消失,但是在棺盖浮雕上运用斜倚图式是雕刻家首先想到的最好方式。宗教信仰与神话包含着人类精神活动的轨迹。古罗马人对待宗教和神话的态度是人神共性同形,日常用品需要表现不同功能时会与相应的神话人物或者场景相结合。

图2 罗马石棺 公元2世纪 巴黎卢浮宫博物馆藏

西方的艺术创作离不开神话故事的世代相传。神话故事无论口头传播、文本记录,还是通过形象表达,都为西欧的文艺建设提供了源源不断的素材和灵感。不同时期静态的艺术形象,通常可以找到其共同的神话原型和相应的构图模式。加拿大的诺思洛普·弗莱曾以文学为基础对神话原型的发展规律进行了总结。他指出,“神话是一种核心性的传播力量,它使仪式具有原型意义,使神谕成为原型叙述。因此,神话就是原型,为了方便起见,我们在提到叙述时说神话,在提到意义时说原型。”虽然从文字文本探究神话原型的置换变形可以见证文学对现实的讽喻意义,正如西方学者研究罗马社会所使用的葬礼铭文,但对铭文的关注往往排除了伴随文本的图像的分析。对于殡葬雕刻艺术而言,更重要的是场景和人物的选择,以及它们在图像中被塑造的方式,图像承载的信息等。在这个过程中,根据个体形象的性质,涉及更广泛或更窄的关联和可变含义,这与罗马人流行的通过神话寓言来表达事物的习惯有关。但与文本叙事不同的是,其形象的表达是静态的,艺术家需要尽可能捕捉神话故事的精彩瞬间去描绘,以便观众可以识别这些形象源自哪些神话故事。

二、以阿里阿德涅为神话原型的斜倚图式研究

在西方众多的早期创作中,不难发现石棺的雕刻或者陶瓶的绘画上都有典型的或者变化有限的斜倚图式,而它们都基于一种固定的模式,这种模式很可能是当时公认的艺术创作水平较高的人从神话原型中提取并且创作的,一旦受到广泛欢迎就会被重复利用。创作主题通常满足一定的象征意义,很明显对所选模式的改编需要考虑雇主的意愿和生平,也要考虑到时代背景和艺术创作者自身的 能力。

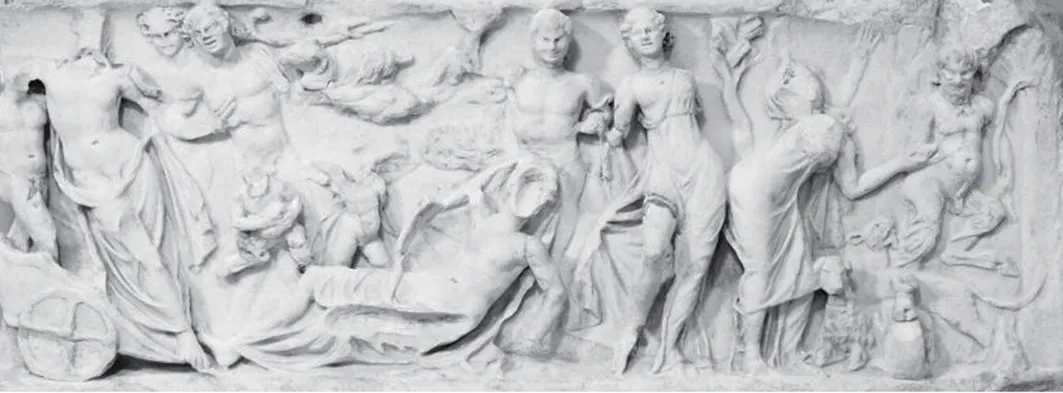

古罗马的夫妻或者爱侣通常会选取希腊神话中人神相恋的桥段。狄俄尼索斯望着熟睡的阿里阿德涅这一场景成为当时石棺上流行的构图模式,而斜倚图式则成为这一模式中精彩的一部分。图3 的装饰图案是古罗马一座石棺的局部,右下角沉睡的阿里阿德涅是石棺的焦点,她的头枕在左手上,左手肘支在某物上,右手则从头上伸去。这种传统的斜倚姿势表明她正在酣睡。酣睡前的阿里阿德涅曾遭受了忒修斯的抛弃和众叛亲离的痛苦,在命运女神的安排下醒来的她将获得和酒神狄俄尼索斯相处的幸福,对她来说这曲折的命运更像是“前世”和“来世”,这定格的图像包含了憧憬未来和纪念过去的双重观念,而斜倚图则代表死者理想化安详宁静的状态,更预示长眠之后来世的欢乐。往后退大约1个世纪,同样发现了一面刻有阿里阿德涅斜倚图式的石棺(如图4),只是整体做工较为粗糙,构图程序散漫,作为中心人物的阿里阿德涅左手似乎浮在地上,图3 中的人物表现得更为恬静。图4 向图3的发展可以预见艺术家在既定模式上的增砖添瓦,使其向着某种已然成熟的观念靠近。这里的斜倚图式具有多层次的隐喻意味和结构,而不仅仅作为装饰呈现,以大理石为载体的构图模式很明显被传播开来,并且避免不了图像的改编和置换。

图3 《狄俄尼索斯发现熟睡的阿里阿德涅》 罗马石棺局部 公元3世纪上半叶 法国巴黎卢浮宫馆藏

图4 《狄俄尼索斯发现熟睡的阿里阿德涅》 罗马石棺局部 公元180—190年 法国巴黎卢浮宫馆藏

三、斜倚图中神话原型的置换和改编

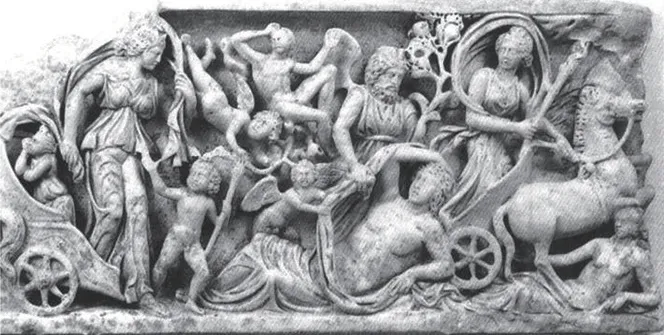

几乎同时期的另一个石棺上也出现了神人相爱的神话故事,女神塞勒涅望着正斜倚熟睡的凡人男性恩底弥翁。关于恩底弥翁的神话版本很多,不过从石棺的图像上来看,创作者有意选取了塞勒涅初遇恩底弥翁的场景,这一幕从图5 和图6 可以辨析。存放在保罗·盖蒂博物馆中的罗马石棺上出现了两次塞勒涅,一次是她从战车上走下来,被几个长着翅膀的小爱神指引着向斜倚的恩底弥翁走去;另一次是在恩底弥翁的身后,她拉着战马准备离去但仍然含情脉脉地扭头望向恩底弥翁。这两幕相比阿里阿德涅的模式和大都会博物馆的罗马石棺的局部,都是以塞勒涅和恩底弥翁的神话故事为原型创造的场景。而这个被反复雕刻的制作模式和图3、图4 中狄俄尼索斯与阿里阿德涅的模式有异曲同工之妙,也许二者左边缓步走来的神明不那么醒目,但目光所及之处,那个斜倚状态下沉睡的凡人一定是图像中的焦点,引人注目。而在恩底弥翁的模式中,艺术创作者直接将“怀念”和“憧憬”两种观念以形象的方式放置在图像中。古罗马艺术形式的特征是再现立体空间关系,它的核心技术是呈现画面场景在空间中的共时性,这与它艺术创作的物质载体和艺术创作方式有关。在塞勒涅发现熟睡的恩底弥翁和对他恋恋不舍的两幕场景中,主角恩底弥翁的斜倚睡姿并不需要发生变化,也就没有必要在有限的雕刻空间中出现两次,尽管如此却成为夜晚和黎明两幕场景的时空交汇点。除了技术上的取舍,艺术创作者的审美观念也在其中。古罗马图像中各个人物要素之间常形成一种“主从关系”,如恩底弥翁作为图像的视觉中心统一整个画面,在叙事内容中具有明确的主导性,与塞勒涅的一来一去形成了稳定的三角式构图。从图像的模式来看,阿里阿德涅与恩底弥翁属于不同的神话故事原型,但所用的模式是相同的,同样的斜倚睡姿,同样的距离感,神对凡人的倾慕和发现对方时的姿态几乎是相同的,只是在模式的运用时发生了改编和置换。

图5 《塞勒涅(卢那)发现了熟睡的恩底弥翁》 罗马石棺局部 公元3 世纪前叶 J·保罗·盖蒂博物馆馆藏

图6 罗马石棺局部 公元3世纪 纽约大都会艺术博物馆馆藏

罗马人承继外来艺术,引用希腊神话故事和伊特鲁里亚的艺术形式,尽管在形式上缺乏独创性,但对观念的表达有着自己的个性。石棺作为一种艺术媒介,反映着当时人们的精神诉求。上述斜倚姿态具有普遍性和共通性,它们来自一种通用的模式,这种模式的选用明显有助于整个殡葬仪式的完成,对于它的解读和深层意蕴在当时可能成为一种心照不宣的默契。斜倚图往后一直被沿用,不仅用在雕刻上还出现在绘画当中,除了此处列举的表现沉静安详的睡眠状态,还有一只手忧郁托腮的忧愁状态,甚至在后来的文艺复兴时期重新出现在棺盖的雕像中。后期出现的斜倚图虽然承袭和模仿古罗马时期的图式,但与古罗马时期殡葬艺术中所要表现的精神世界已大不相同。