“一己之私”抑或“公私两济”:连锁股东与审计质量

董小红,潘成双

(安徽财经大学 会计学院,安徽 蚌埠 233030)

当前中国经济正逐步迈向高质量发展阶段,作为经济结构中的重要组成成分,高质量的企业个体无疑是经济高质量发展的基石和关键抓手,但由于中国资本市场起步较晚,法律制度尚不完善,企业违法违纪现象频发,严重损害了整个金融市场的运行效率。因此,建立良好的治理体系是确保经济高质量发展的重要基础。近年来,党中央十分关注审计工作,作为国家治理体系中的重要一环,外部审计质量是促进企业健康发展,实现经济高质量发展的重要保障。如何有效提升审计质量一直以来是学术界和实务关注的重点。审计质量是会计师事务所发现客户违规并报告该违规的联合概率[1],在此基础上,学者们对审计质量的影响因素进行了大量的研究,分别从审计环境中的媒体关注[2]、地区事务所数量[3]、交通基础设施建设[4],审计客体中的企业金融行为[5]、高管权力[6]、董事会[7-8],审计主体中的审计师个体特征[9]和事务所属性[10]等方面进行了探讨,但少有文献关注股东特征对审计质量的影响,具体到连锁股东方面的研究更是鲜有涉及。

连锁股东是指本公司大股东同时持有同行业其他公司的股份[11-12]。随着中国进程的不断加深,具有资源优势的股东,为追求更多的实际利益,会选择投资同行业其他公司,由此产生了连锁股东。通过对国泰安数据库进行统计,截至2020年底,中国上市公司形成连锁股东的比例高达17.87%,并且每年都在逐步递增。

2022年4月10日《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》指出,进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,而连锁股东作为同行业联结下的一种趋势具有一定的垄断风险[13]。在此背景下,研究连锁股东对审计质量的影响,进而提出相应的建议,对于建立公平有效的市场机制,促进经济高质量发展具有重要意义。基于此,本文以2011―2020年中国A股连锁股东样本为研究对象,探究连锁股东对审计质量的影响。考虑到企业内部控制和行业竞争程度会对连锁股东与审计质量之间的关系产生一定的影响,因此进一步将内部控制和行业竞争程度纳入框架,研究在不同内部控制水平上和不同行业竞争程度上连锁股东对审计质量的影响。

一、理论分析和研究假设

在以客户风险为导向的审计模式下,企业治理状况和经营风险是影响审计质量的重要因素[14-15]。不同于单一股东,连锁股东具有以下两个特性:一方面连锁股东的价值最大化目标不再局限于单一企业,因而产生合谋动机[11],可能为了“一己之私”,从而损害审计质量;另一方面凭借其特有的信息和资源优势,能够产生治理和资源效应,缓解代理冲突,抑制管理层的盈余行为,提升企业经营效率[16-17],实现“公私两济”,从而提升审计质量。

首先,连锁股东通过降低股东和管理者之间的代理成本,进而提升审计质量。已有研究表明,管理者能够显著影响审计质量[6],其内在机理在于信息不对称导致的代理问题[18]。一方面,管理层为谋求自身利益最大化,会进行复杂且隐蔽的信息操纵行为[19],降低信息披露质量,从而损害审计师审计质量。另一方面,管理层为满足股东业绩要求,会在企业公布信息时进行筛选或是迫使财务人员披露一些“修正”信息[6]。审计人员出具审计报告时会参考有关信息,导致不能准确地评估审计风险,从而降低审计质量。而连锁股东能通过多种方式加强对管理层的监督,有效降低代理冲突以及盈余管理行为,提升财务报表质量,从而提升审计质量,因为连锁股东会通过主动参与企业经营,对管理层自利行为投反对票,甚至罢免管理层等方式改善内部治理[11,20],降低代理成本,迫使管理层提供真实有效的财务报告,从而提升审计质量。同时,连锁股东通过同行业间企业信息的获取和自身丰富的治理经验,约束管理层的信息披露行为[21],更加全面监督管理层是否存在自利动机,缓解代理冲突。

其次,连锁股东通过抑制大股东的“掏空”行为,进而提升审计质量。在中国大股东借助股权和信息优势侵犯小股东的事件层出不穷。在获取私人收益的动机下,大股东倾向于降低会计信息质量,以阻碍外部投资者发现自己获取私人收益的行为[22],从而降低审计质量。连锁股东由于其本身持股比例超过5%,相对于小股东,更具有话语权,一方面可以通过退出和委派董事等方式抑制大股东的掏空行为[16],另一方面连锁股东能够凭借其在同行业的信息优势,通过信息间的纵向对比,衡量和评估大股东的“掏空”行为,并进行及时地制止,从而降低股东之间的第二类代理风险,降低审计风险,从而提高审计质量。

最后,连锁股东通过降低企业的经营风险,进而提升审计质量。根据审计风险模型,企业经营风险的增加往往预示着财务报表审计中具有较高的审计风险[23]。高经营风险企业不仅具有复杂化的经营状况,而且为了消除风险导致的不利影响通常会选择降低信息披露质量[24-25],由此增加了审计风险,降低了审计质量。根据资源依赖理论,企业的经营需要外界信息和资源的支持,股东网络作为一种非正式制度的有益补充,能够为企业带来重要的信息和资源[26]。一方面连锁股东所形成的社会网络能够产生信息效应[27],帮助企业优化投资决策,降低企业的经营风险。另一方面连锁股东所形成的社会网络能够产生资源效应,缓解企业融资约束,促进企业创新[28],进一步降低企业经营风险。

但与此同时,连锁股东也可能产生合谋效应,损害审计质量。一方面,连锁股东出于自身利益最大化目标,通过与被投资的同行业企业合谋,增强市场垄断[20]。垄断往往意味着超额利润,为防止利润被其他企业瓜分,连锁股东会减少信息披露,制造信息壁垒[29],从而降低审计质量。另一方面,连锁股东为了获取短期收益,可能会选择与大股东与管理层进行合谋,侵占中小股东利益[30],此时,为避免合谋败露,可能会进行信息操纵,降低审计质量。此外,还有学者认为连锁股东为追求短期利益会进行金融投资[31],而企业金融化会损害审计质量[5]。

综上,一方面连锁股东通过降低两类代理成本和经营风险,从而提升审计质量,表现为“公私两济”;另一方面,连锁股东为“一己之私”,会产生合谋效应,损害审计质量。由此,提出如下对立假设。

假设1α:在其他条件不变情况下,连锁股东会显著提升审计质量。

假设1b:在其他条件不变情况下,连锁股东会显著降低审计质量。

二、研究设计

(一)样本选择和数据来源

以2011―2020年中国A股连锁股东样本为研究对象,并进行以下处理:剔除保险等金融企业和ST等企业;剔除观测数据缺失值;对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。最终得到26 192个样本观测值。连锁股东的原始数据来源于国泰安数据库,并对其进行手工整理,其他财务数据均来自国泰安数据库。

(二)变量说明

被解释变量:审计质量(AQ)。由于研究企业层面连锁股东对审计质量的影响,考虑到审计质量的众多衡量指标,借鉴高瑜彬等[7]、翟华云和李倩茹[15〗的研究,采用修正的Jones模型估计出的回归残差(取绝对值)作为审计质量的代理变量,该指标越大,审计质量越低。

解释变量:连锁股东(CR)。借鉴潘越等[11]、杨兴全和张记元[31]的研究,保留前十大股东中季度层面持股比例高于5%的样本,并从以下三个层面衡量连锁股东:(1)连锁股东的数量(CR1),对季度层面连锁股东数量之和求均值,为消除量级和偏差对实现的影响,对所求均值加1取对数处理;(2)是否存在连锁股东(CR2),企业当年存在连锁股东为1,否则取0;(3)连锁股东持股比例(CR3),对季度层面连锁股东持股比例之和求均值。其中CR1用于主回归中,CR2、CR3用于稳定性检验。

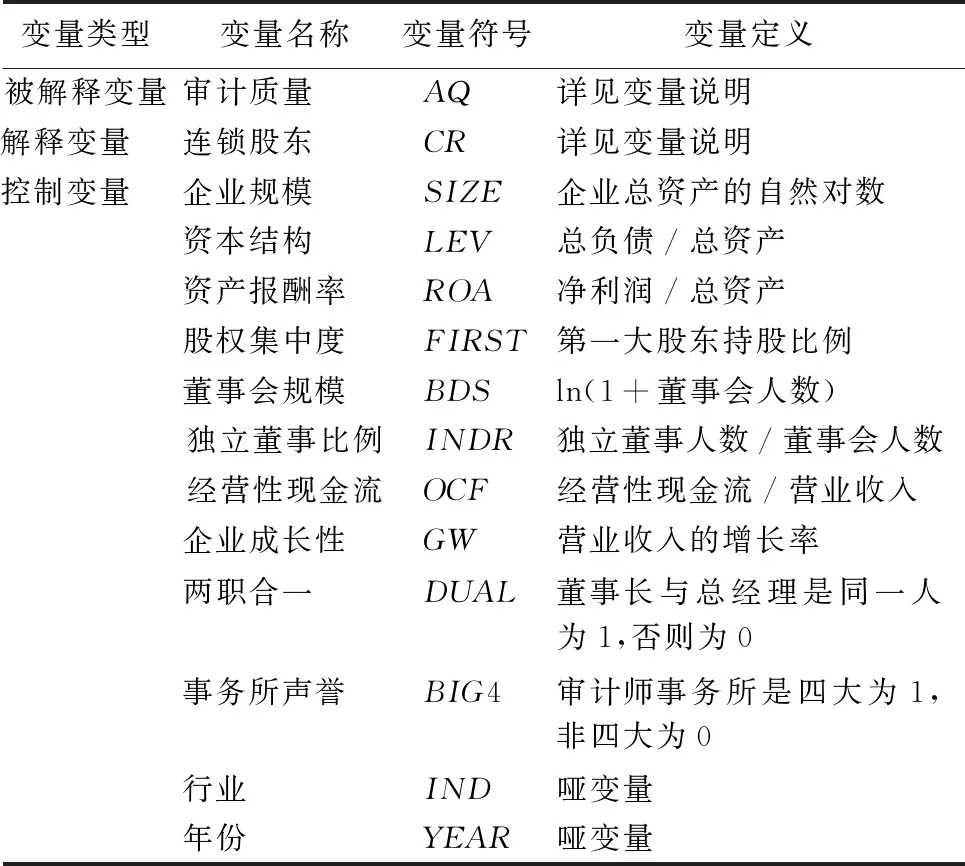

控制变量。参考董小红和孙文祥[5]、李瑛玫等[10]的研究,选取企业特征、企业内部治理和外部治理对审计质量影响为控制变量。具体变量说明见表1。

表1 变量说明

(三)模型构建

为了验证假设1连锁股东对审计质量的影响,构建如下模型:

AQi,t=α0+α1CRi,t+αn∑CV+εi,t

(1)

模型(1)中,AQ表示审计质量,CR代表连锁股东,CV表示选取的控制变量。若α1显著为正,则代表假设1α成立,即连锁股东能够提高审计质量;若α1显著为负,则代表假设1b成立,即连锁股东将会降低审计质量。

三、实证结果和分析

(一)描述性统计和单变量分析

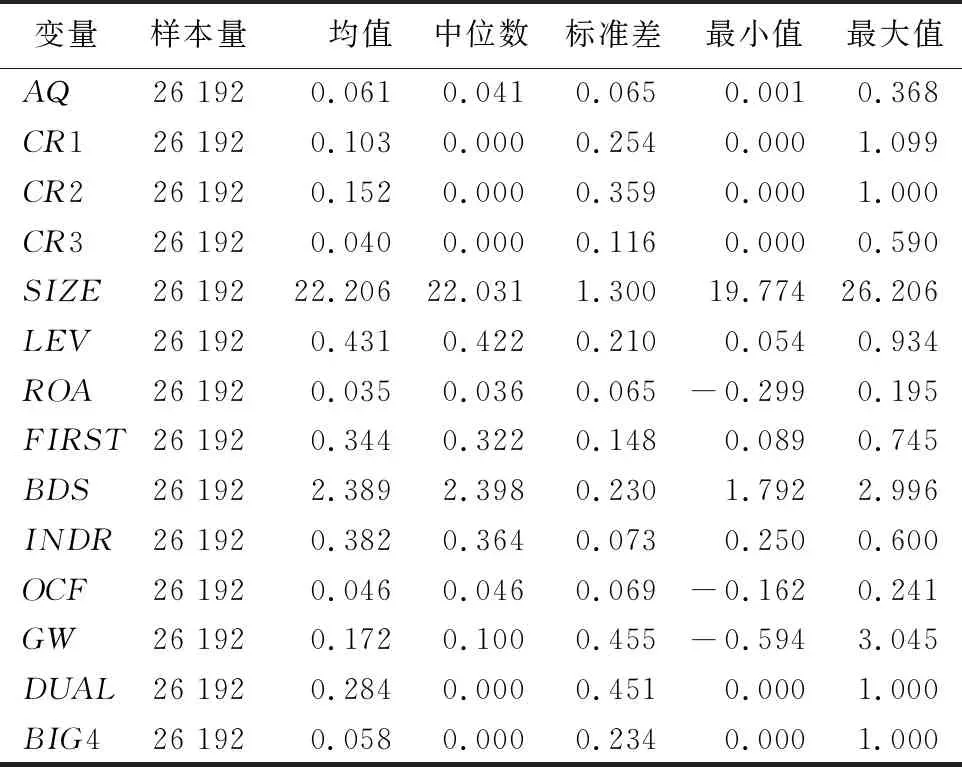

所有变量的描述性统计见表2。由表2可知,审计质量(AQ)的中位数为0.041,平均值为0.061,说明中国A股上市总体审计质量偏高,标准差为0.065,说明审计质量总体差异较大。连锁股东数量(CR1)的最大值为1.099,标准差为0.254,说明连锁股东数量分布整体呈正态分布,均值0.103大于中位数0,说明部分企业倾向拥有连锁股东。连锁股东的虚拟变量(CR2)的均值为0.152,说明样本中有15.2%的公司形成了连锁股东。连锁股东持股比例(CR3)最大值为0.590,均值为0.040,说明在不同公司连锁股东持股的比例差距较大。其他变量均与前人研究一致。

表2 描述性统计

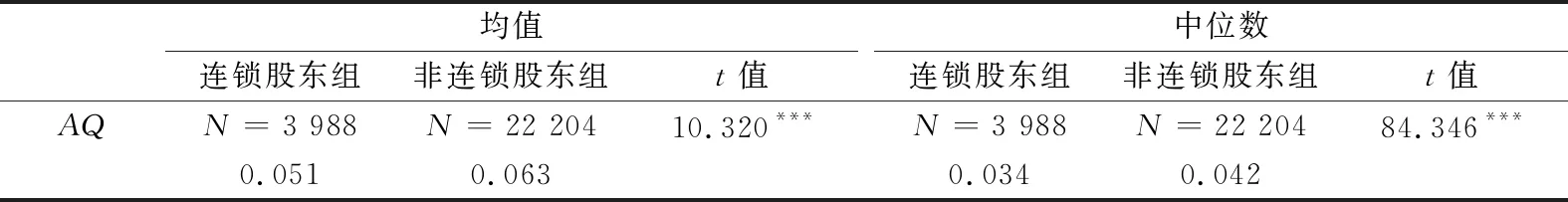

表3报告了有无连锁股东组的审计质量单变量分析。在连锁股东组中,审计质量的均值和中位数分别为0.051和0.034,在非连锁股东组中,审计质量的均值和中位数分别为0.063和0.042,且都通过了1%水平上的显著性检验,说明连锁股东组的审计质量更高,初步验证了假设1α,即连锁股东有助于提升审计质量。

表3 单变量检验

(二)相关性分析

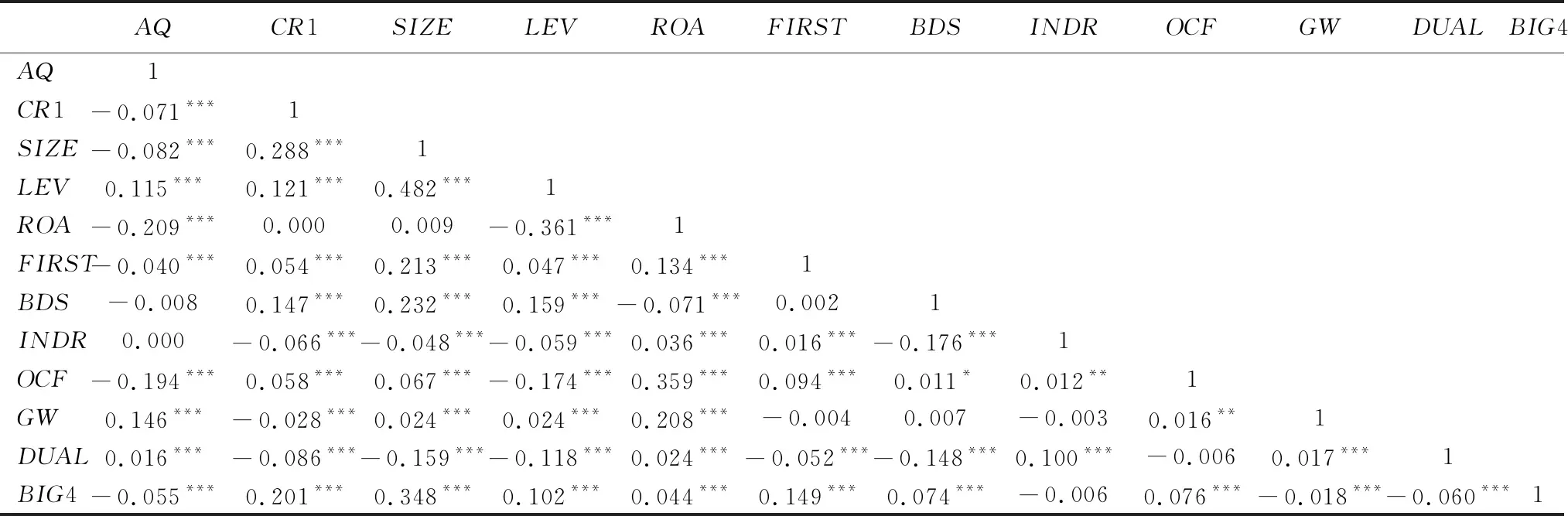

表4为各变量之间的简单相关性结果。连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)的Pearson相关系数为-0.071,且在1%的水平上显著,说明连锁股东与审计质量之间呈显著正相关,支持了假设1α。其他控制变量与审计质量的相关性多数在1%水平上显著,表明选取控制变量效果较好。此外,为了进一步排除多重共线性对回归的影响,进行方差膨胀因子(VIF)检验,结果如表5所示,VIF值均小于2,表明回归中不存在共线性问题。

表4 相关性分析

表5 多重共线性检验

(三)回归分析

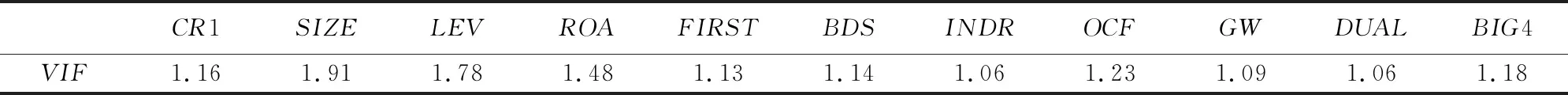

表6为连锁股东与审计质量的回归结果。列(1)表示不控制任何变量的回归结果,连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)在1%水平上显著正相关(α1=0.018 1,t值为11.44),列(2)表示不控制年份、行业的回归结果,连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)在1%水平上显著正相关(α1=0.009 6,t值为6.06),列(3)表示控制年份、行业的回归结果,连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)在1%水平上显著正相关(α1=0.005 0,t值为3.11),即回归结果支持假设1a,连锁股东能够显著提升审计质量。

表6 连锁股东与审计质量的回归分析

(四)稳健性检验

1.内生性检验

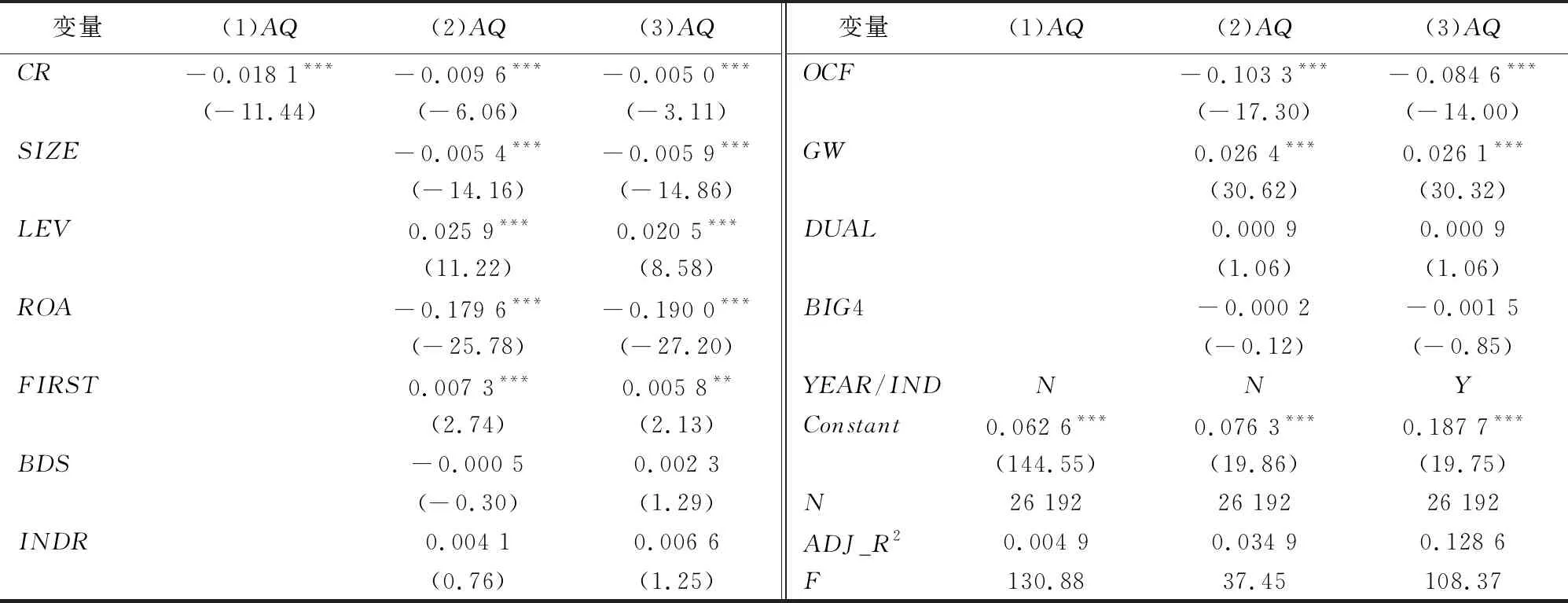

倾向得分匹配法(PSM)。由于连锁股东组与非连锁股东组可能存在个体偏差,为缓解此类问题导致的内生性,采用邻近1比1的匹配方法。以连锁股东虚拟变量(CR2)作为因变量,以原模型中的相关控制变量作为协变量,表7列示了匹配前后结果,结果显示匹配后选取的协变量偏差均小于5%,且匹配后的P值均不显著,说明匹配后消除了两组之间的偏差,进一步将匹配样本进行回归,回归结果如表8的列(1)所示,连锁股东(CR2)与审计质量(AQ)在5%水平上显著(α1=0.004 1,t值为1.98),说明在解决个体偏差问题后,研究结果依旧稳健。

表7 匹配前后变量表

表8 PSM、Hackman、滞后一期的回归结果

Hackman二阶段。为了避免样本自选择导致的内生性问题,采用Hackman二阶段进行缓解。首先,在第一阶段,以连锁股东虚拟变量(CR2)作为因变量,以原模型中的所有控制变量作为自变量通过Probit模型进行回归,在此基础上计算出逆米尔斯比率(IMR),并将其放入第二阶段模型中加以控制,其回归结果如表8列(2)所示,连锁股东(CR1)与审计质量(AQ)在5%水平上显著(α1=0.002 6,t值为2.34),且逆米尔斯比率(IMR)与审计质量(AQ)在1%水平上显著(α1=0.052 1,t值为3.59),说明在纠正样本自选择后,研究结果依旧稳健。

滞后一期。研究结论是连锁股东能够显著提升审计质量,但也有可能是公司的审计质量高,股东选择投资该公司,从而形成连锁股东。为了缓解反向因果造成的内生性问题,对自变量滞后一期,其回归结果如表8列(3)所示,连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)在1%水平上显著(α1=0.006 1,t值为3.59),说明在控制反向因果产生的内生性问题后,研究结果依旧稳健。

固定效应。为了控制行业层面和时间层面存在的遗漏变量造成的内生性问题,借鉴唐松等的方法[32],分别采用了控制年份、行业的固定效应和“年份X行业”的高阶联合固定效应,其回归结果如表8(4)和(5)两列。可以看出,连锁股东数量(CR1)与审计质量(AQ)在5%水平上显著(α1分别为0.004 7和0.004 6,t值分别为2.50和2.47),说明在控制了时间和行业层面的遗漏变量后,研究结论不变。

2.其他稳健性检验

替换解释变量。借鉴潘越等[11]以连锁股东虚拟变量(CR2)和连锁股东持股比例变量(CR3)替换连锁股东数量(CR1),回归结果见表8(1)和(2)两列。可以看出,替换解释变量后,连锁股东与审计质量至少在10%水平上显著,说明在替换解释变量之后,研究结论依旧不变。

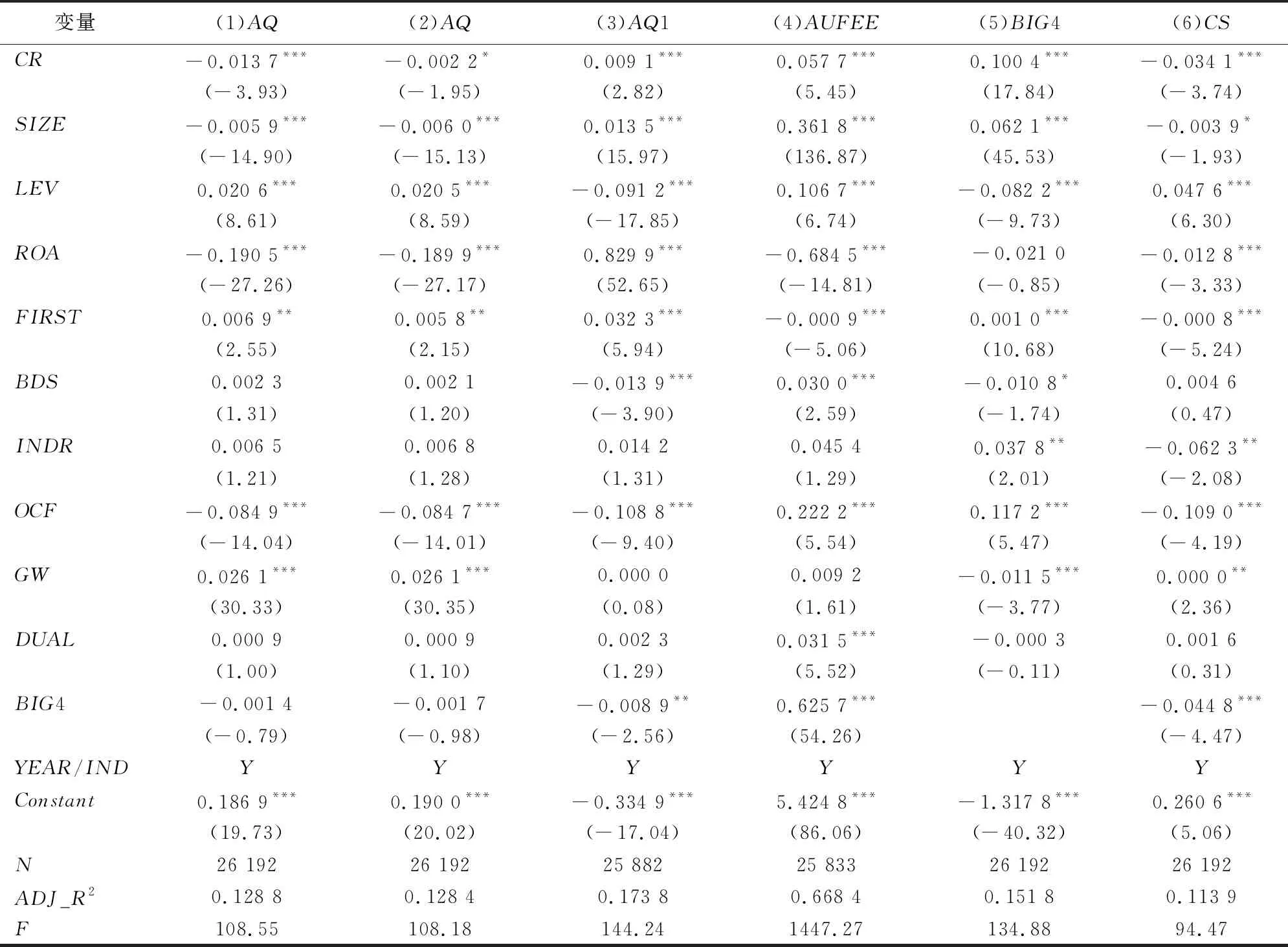

替换被解释变量。借鉴董小红和孙文祥[5]、高瑜彬等[7]、吴昊旻等[33]分别采用审计报告激进程度(AQ1)、审计费用(AUFEE)、四大(BIG4)、财务重述(CS)作为审计质量衡量指标,回归结果见表9(3)―(6)列。可以看出,在采用多种审计质量衡量指标下,连锁股东(CR1)与审计质量之间均在1%水平上显著,说明在替换被解释变量之后,研究结论依旧不变。

表9 替变量的回归结果

四、作用机制分析

上述实证结论证明了连锁股东能够显著提升审计质量,但是提升的具体路径还没有得到证实,因此,进一步借鉴温忠麟等[34]的中介效应检验,构建模型(2)―(4),从两类代理成本和经营风险视角探究连锁股东影响审计质量的作用机制。

AQi,t=β0+β1CRi,t+βn∑CV+εi,t

(2)

Ricki,t/TA1i,t/TA2i,t=γ0+γ1CRi,t+γn∑CV+εi,t

(3)

AQi,t=θ0+θ1CRi,t+θ2Ricki,t/TA1i,t/TA2i,t+θn∑CV+εi,t

(4)

(一)第一类代理成本

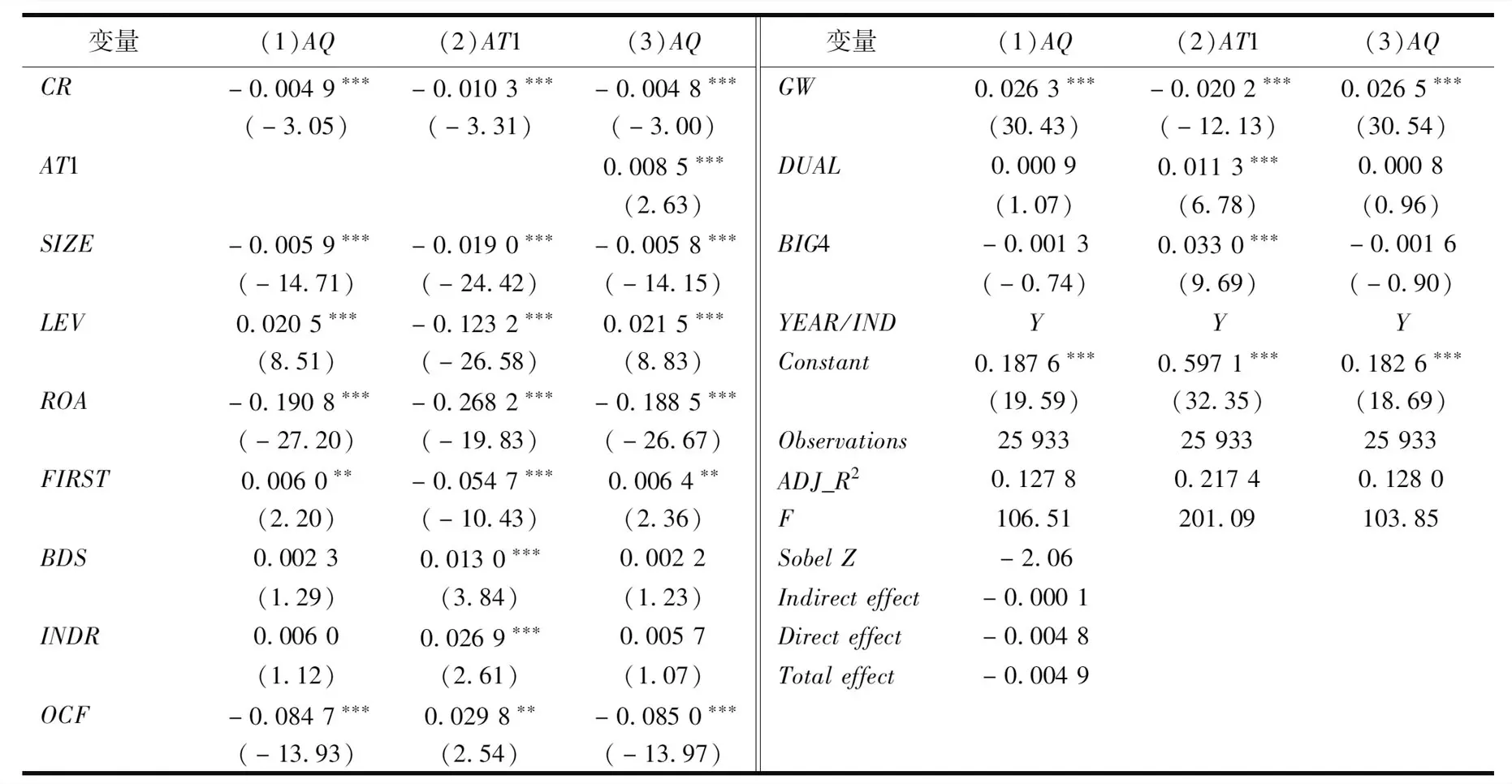

如前所述,连锁股东能够发挥治理效应,加强对管理层的监督,缓解股东和管理者之间的代理问题,进而提升审计质量。借鉴罗进辉等[35]的研究,采用经营费用率衡量第一类代理成本,该值越大,第一类代理成本越高。回归结果如表10(1)―(3)列所示,列(2)表示连锁股东(CR1)与第一类代理成本(AT1)的系数为-0.010 3(t值为-3.31),表明连锁股东显著降低了第一类代理成本;列(3)表示加入第一类代理成本后的回归结果,第一类代理成本(AT1)与审计质量(AQ)的系数为0.008 5(t值为2.63),且连锁股东(CR1)与审计质量(AQ)的系数为-0.004 8(t值为-3.00),表示连锁股东通过降低第一类代理成本进而提升审计质量。此外,采用Sobel检验以确保中介效应的稳健,结果显著Z值等于2.06,P值为0.03,通过了5%水平上检验,说明第一类代理成本是连锁股东影响审计质量的中介机制。

表10 第一类代理成本的中介效应回归结果

(二)第二类代理成本

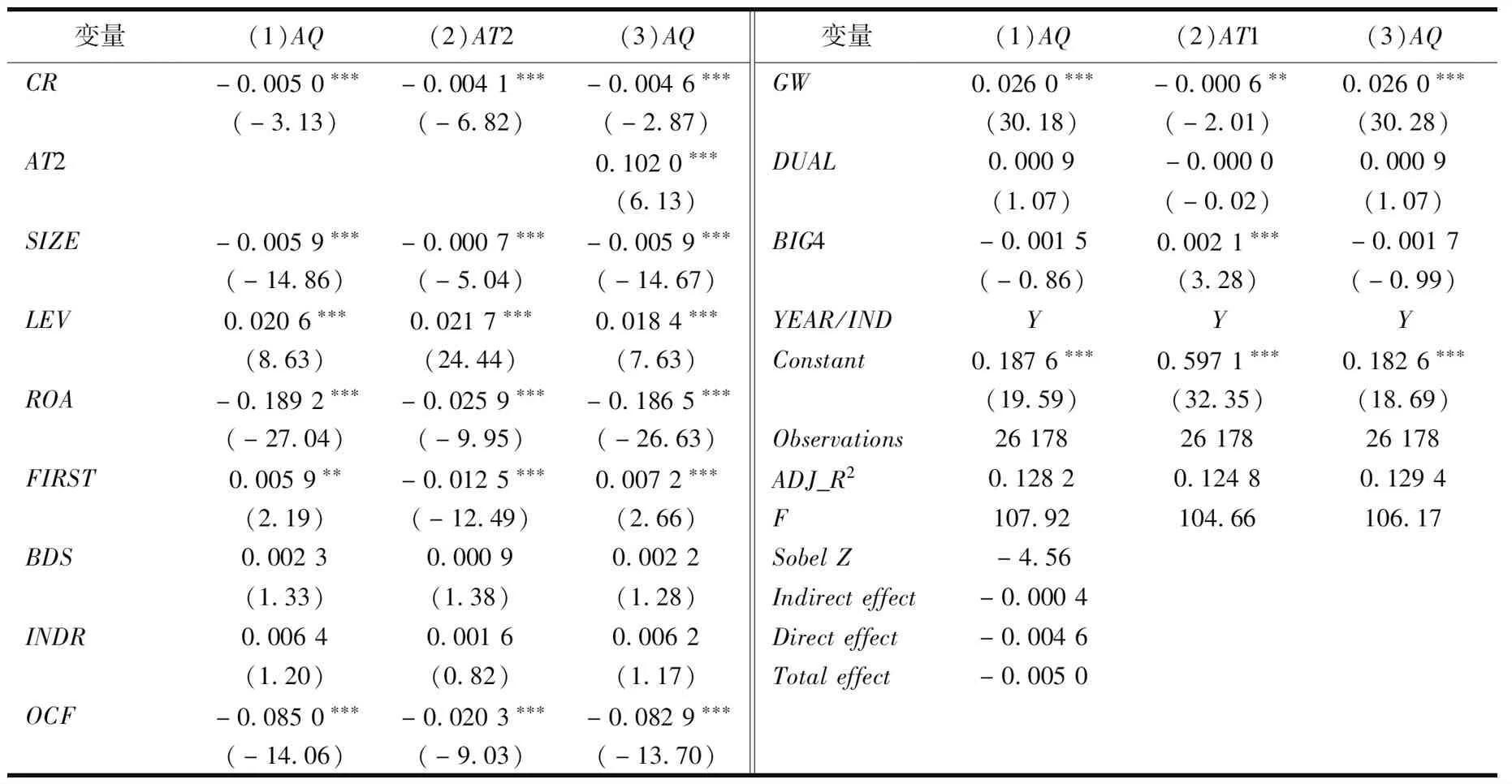

连锁股东能够发挥治理效应,减少控股股东的“掏空”行为,缓解控股股东与中小股东之间的代理冲突,进而提升审计质量。借鉴董小红等[36]的研究,采用其他应收款占总资产比例衡量第二类代理成本,该值越大,第二类代理成本越高。回归结果如表11(1)―(3)列所示,列(2)表示连锁股东(CR1)与第二类代理成本(AT2)的系数为-0.004 1(t值为-6.82),表明连锁股东显著降低了第二类代理成本;列(3)表示加入第二类代理成本后的回归结果,第二类代理成本(AT2)与审计质量(AQ)的系数为0.102 0(t值为6.13),且连锁股东(CR1)与审计质量(AQ)的系数为-0.004 6(t值为-2.87),表示连锁股东通过降低第二类代理成本进而提升审计质量。此外,采用Sobel检验以确保中介效应的稳健,结果显著Z值等于4.56,P值为0.00,通过了1%水平上检验,说明第二类代理成本也是连锁股东影响审计质量的中介机制。

表11 第二类代理成本的中介效应回归结果

(三)经营风险

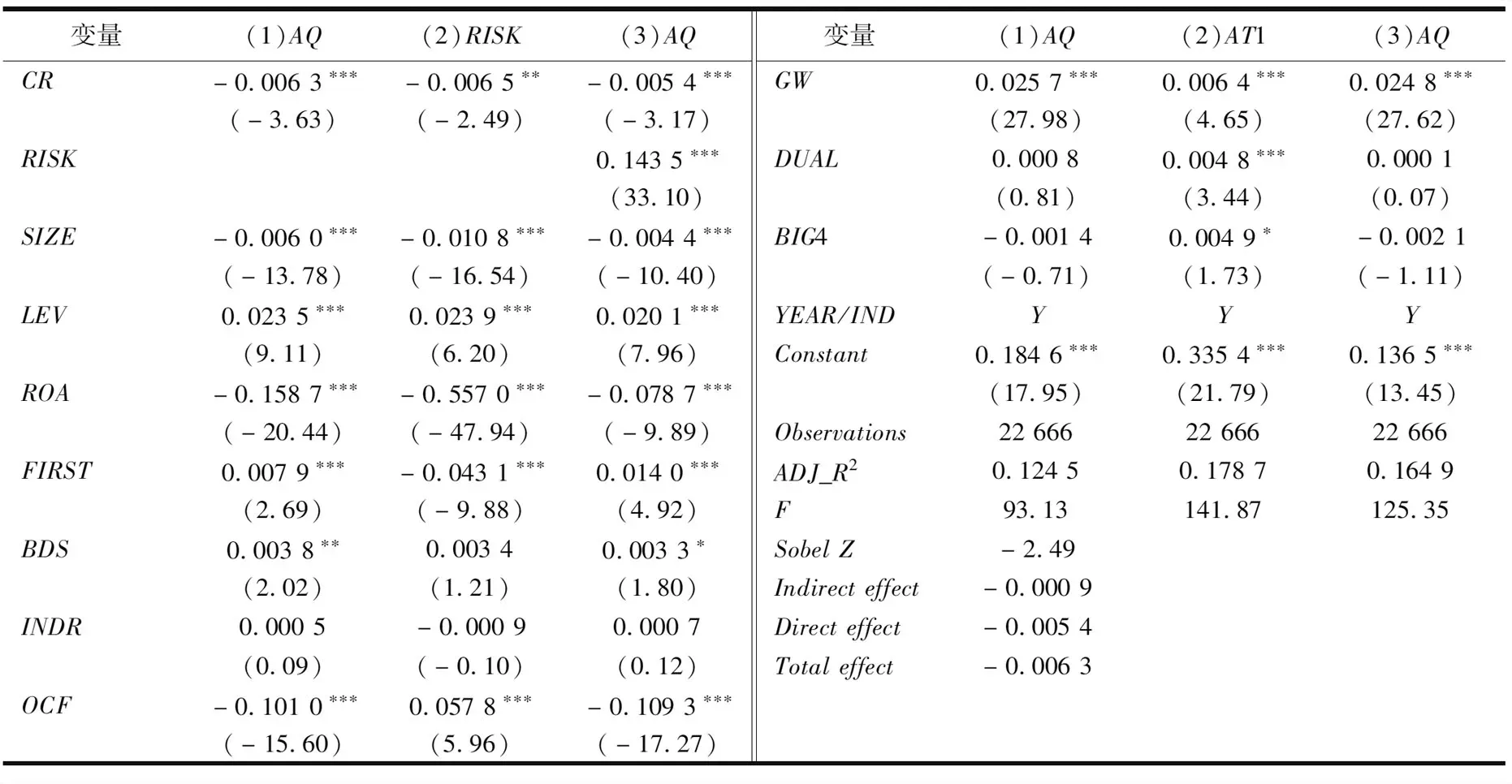

连锁股东能够发挥资源效应,一方面凭借其同行业的从业经验和信息资源,帮助企业优化经营决策,降低经营风险;另一方面通过缓解企业融资问题,促进企业创新,降低企业经营风险,两者作用下降低审计风险,进而提升审计质量。借鉴翟华云和李倩茹[15]的研究,采用经行业调整的ROA滚动极差衡量经营风险,该值越大,企业经营风险越高。回归结果如表12(1)―(3)列所示,列(2)表示连锁股东(CR1)与经营风险(RISK)的系数为-0.006 5(t值为-2.49),表明连锁股东显著降低了企业经营风险;列(3)表示加入经营风险后的回归结果,经营风险(RISK)与审计质量(AQ)的系数为0.143 5(t值为33.10),且连锁股东(CR1)与审计质量(AQ)的系数为-0.005 4(t值为-3.17),表示连锁股东通过降低企业经营风险进而提升审计质量。此外,还采用Sobel检验以确保中介效应的稳健,结果显著Z值等于2.49,P值为0.01,通过了5%水平上检验,说明经营风险是连锁股东影响审计质量的中介机制。

表12 经营风险的中介效应回归结果

五、进一步分析

(一)内部控制

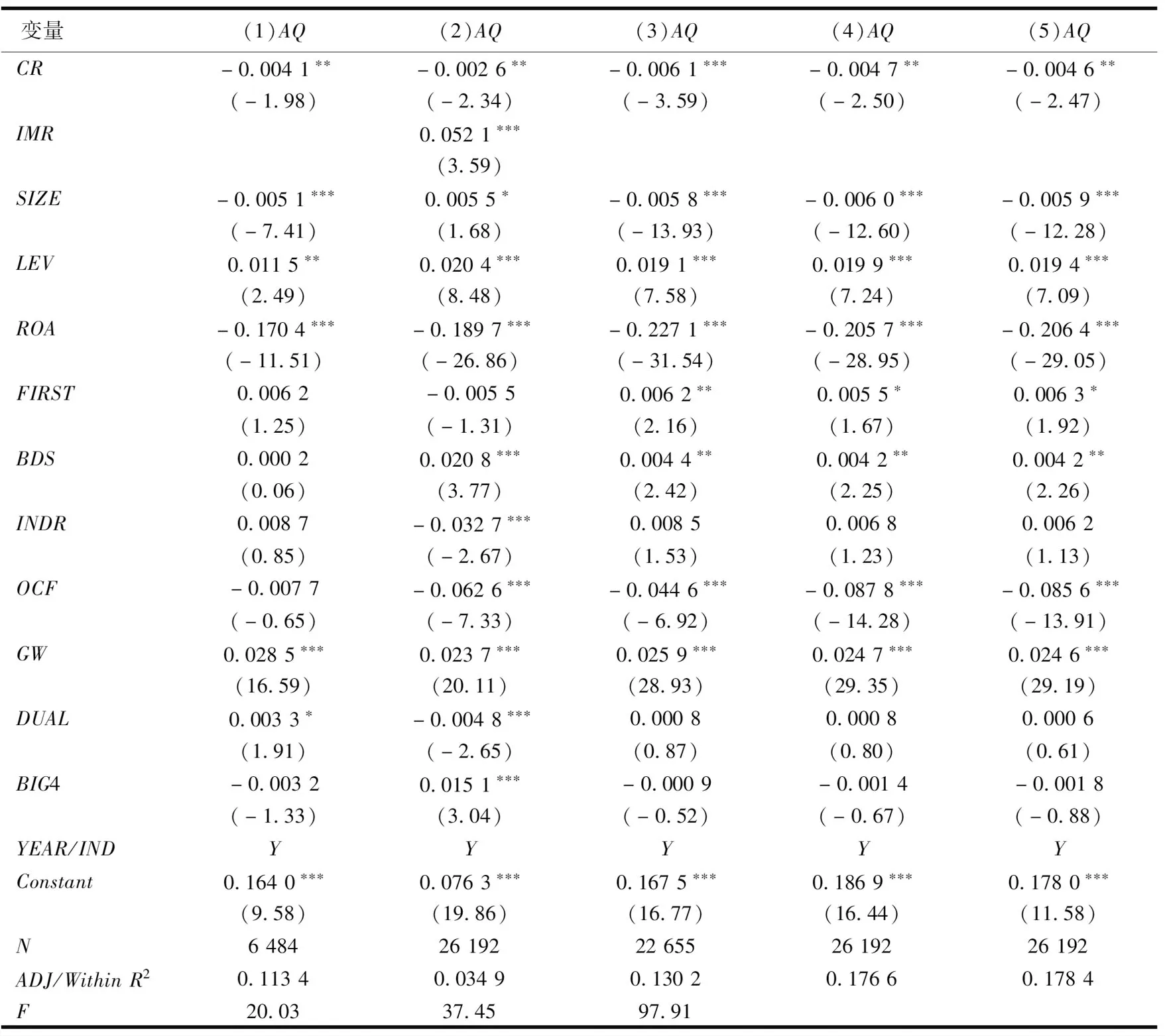

内部控制作为企业内的一项重要治理机制,对于企业的发展至关重要,其核心目标之一是保证财务报告质量和防范企业风险[8,37]。一方面良好的内部控制能够有效缓解管理层和股东之间的代理冲突,抑制管理层的粉饰财务报表行为,提高企业信息披露质量[38],从而提升审计质量;另一方面高质量的内部控制有利于降低控股股东与其他股东之间的代理冲突[39],减少控股股东因自利行为导致的审计风险增加,从而提升审计质量。此外,高质量的内部控制能够提升企业的投资效率,优化企业经营决策,降低因企业经营过程中导致的重大错报风险。随着内部控制的不断强化,企业的代理冲突和经营风险能够得到一定程度的缓解,此时连锁股东发挥的作用空间减少。因此,本文认为内部控制与连锁股东之间会产生替代效应,在内部控制较差的企业,连锁股东对审计质量的提升更明显。借鉴董小红和孙文祥[5]的研究,使用迪博内部控制指数作为内部控制(IC)的代理变量,该指标越大,内部控制越好。并对连锁股东(CR1)和内部控制(IC)进行标准化处理,回归结果如表13列(1)所示。

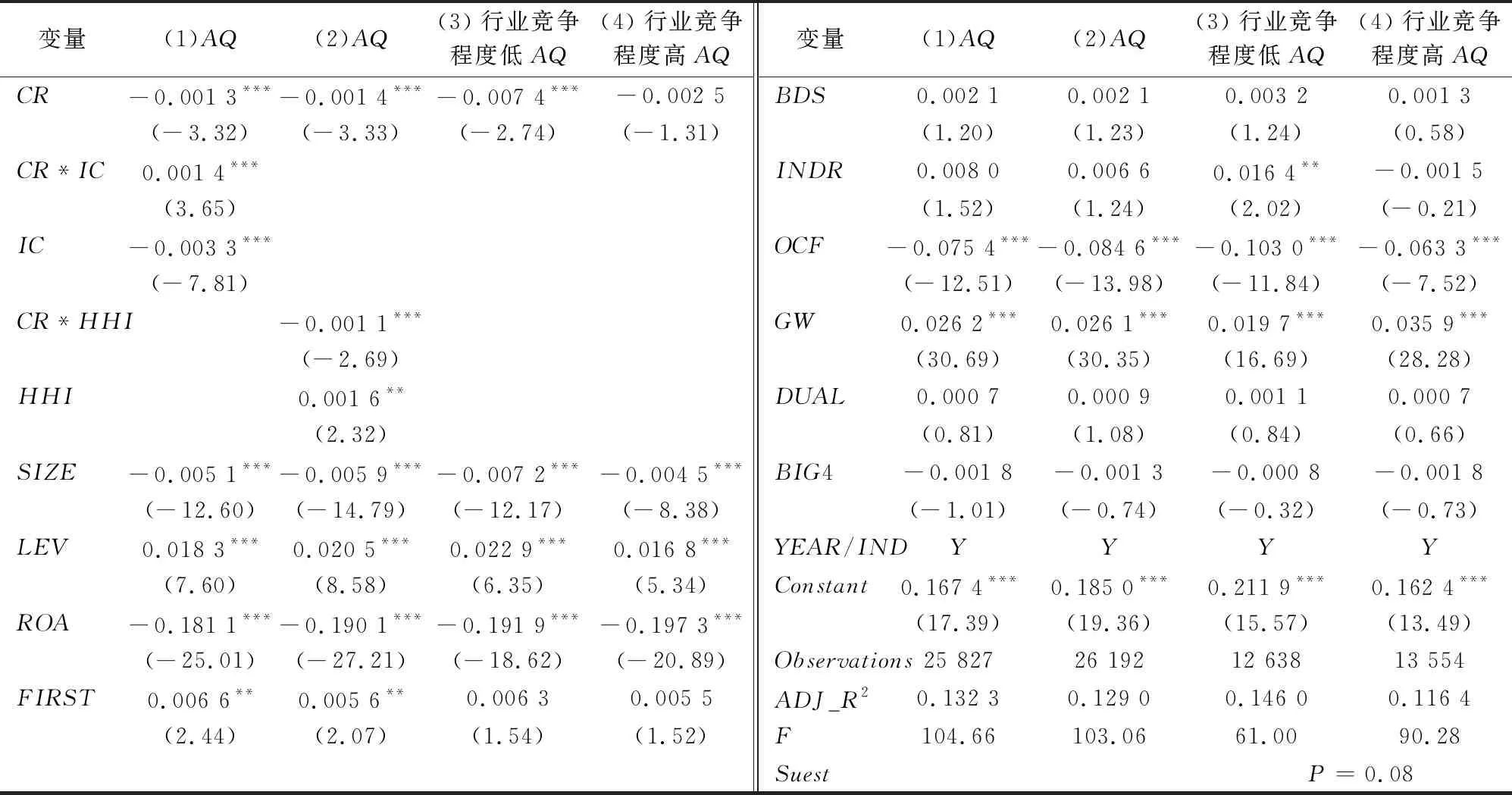

表13 内部控制、行业竞争程度的异质性回归结果

可以看出,内部控制(IC)与审计质量(AQ)的系数为-0.003 3(t值为-7.81),说明内部控制能够显著提升审计质量,验证了上述理论推导。连锁股东与内部控制的交乘项与审计质量的系数为0.001 4(t值为3.65),说明内部控制削弱了连锁股东对审计质量的正向影响。

(二)行业竞争程度

行业竞争程度不仅影响企业的行为决策,也是影响审计质量的重要因素。对于审计师而言,一方面竞争程度高的行业为避免较大的压力会主动提供更多的特征信息,提高会计信息质量[40-41],有助于审计师获取审计证据,发现审计过程中的审计风险,从而提升审计质量;另一方面高竞争行业能够产生一定的治理作用,降低企业两类代理冲突,提高企业的信息披露质量[40],从而提升审计质量。而在低竞争行业,企业的代理冲突严重,且市场利润主要由少数公司瓜分,为了防止公司超额利润被对手瓜分,遭受进一步掠夺,公司会尽可能地减少信息披露[40],此时连锁股东发挥的治理效应和资源效应的效果更突出,因此本文认为在竞争程度低的行业,连锁股东通过降低企业代理成本进而提升审计质量的作用空间更大。借鉴陈丽蓉等[40]的研究,采用赫芬达尔指数作为行业竞争程度(HHI)的代理变量,并参考潘越等[11]的研究按照中位数进行分组,该指标越大,行业竞争程度越低。并对连锁股东(CR1)和行业竞争程度(HHI)进行标准化处理,回归结果如表13列(2)―(4)所示。

可以看出,行业竞争程度(HHI)与审计质量(AQ)的系数为0.001 6(t值为2.32),说明高竞争行业能够提升审计质量,验证了上述理论推导。连锁股东(CR1)与行业竞争程度(HHI)的交乘项与审计质量的系数为-0.001 1(t值为-2.69),说明行业竞争程度削弱了连锁股东对审计质量的正向影响。分组检验中,在低竞争行业,连锁股东与审计质量的系数为-0.007 4(t值为-2.74),在高竞争行业中两者的关系为负但不显著。为确保分组检验的准确性,还进行了Suest组间系数差异检验,P值为0.08,再次证实了上述理论推导。

六、研究结论与启示

以2011―2020年中国A股连锁股东样本为研究对象,考察连锁股东对审计质量的影响,研究发现,连锁股东能够显著提升审计质量,在经过Hackman二阶段等内生性检验和替换变量检验后研究结论依旧成立。其次,作用机理检验表明,连锁股东通过降低企业的两类代理成本和企业经营风险,进而提升审计质量,实现“公私两济”。最后,进一步分析表明,内部控制和行业竞争程度会削弱连锁股东对审计质量的正向影响,形成替代效应。

根据上述研究结论,得出如下启示:(1)对于监管部门而言,应当防范垄断行业的出现,推动行业的竞争。激烈的竞争行业能够促进企业信息的流动,提升审计质量,有助于投资者投资,尤其是在党中央多次强调建设全国统一大市场,清除不当竞争的大背景下,监管部门应更加注重和规范市场竞争,加强对垄断行业的监管,建立公平、规范的市场环境。(2)对于审计师而言,一方面需要注重企业所处的竞争行业对审计的影响。高竞争行业有利于审计过程中的信息获取,消除信息壁垒,提高审计决策,但低竞争行业则恰恰相反。因此,审计人员应提高对企业所处行业的谨慎性,提升审计质量。另一方面应注重被审计单位的内部控制建设。良好的内部控制能够提高企业的信息透明度,提升审计人员的信息获取度,降低审计风险,提升审计质量。(3)对于企业而言,一方面应充分利用连锁股东所产生的治理效应和资源效应。连锁股东能够改善企业内部治理结构,缓解企业代理冲突,优化企业经营决策,降低经营风险,促进企业的健康持续发展,尤其是在内部控制较差和行业竞争程度较弱的企业,更应重视连锁股东产生的积极影响。另一方面,应完善企业内部控制制度。高质量的内部控制不仅能够缓解企业代理冲突,而且有助于防范企业风险。