针刺五脏背俞穴联合推拿背部足太阳膀胱经治疗肝郁脾虚型慢性疲劳综合征的临床疗效及对患者T淋巴细胞亚群和血脂指标的影响※

孙冬玮 武明霞 倪晓诚 薛利圆 张春红

(广东省深圳市宝安纯中医治疗医院针灸科,广东 深圳 518000)

慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrom,CFS)是一种持续发作的以脑力及体力疲劳为主要特征且无器质性病变的一组症候群,多发于20~50岁年龄群体,严重影响患者工作和生活[1]。CFS病因及发病机制尚不十分清楚,相关研究表明可能与免疫功能受损、内分泌系统失调和血脂代谢紊乱有关,西医临床对于CFS多采用心理调节和药物治疗,但效果并不十分理想[2-3]。中医学则认为,CFS发病与气血失常及脏腑功能紊乱有关,肝郁脾虚证是临床常见证型,多以疏肝解郁、益气健脾、通经活络为治疗大法[4]。人背部的足太阳膀胱经统领一身阳气,输布体内津液,推拿足太阳膀胱经能改善血液循环和新陈代谢,其中背俞穴又是五脏六腑之气输注于背部的腧穴,针刺治疗能通调五脏气机,营养四肢百骸。有研究表明,针刺背俞穴联合推拿足太阳膀胱经可实现疏肝健脾、行气活血、扶正祛邪的目的,有效缓解疲劳[5-7]。2019年7月至2021年2月,我们采用针刺五脏背俞穴联合推拿背部足太阳膀胱经治疗肝郁脾虚型CFS 42例,并与单纯采用针刺五脏背俞穴治疗42例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

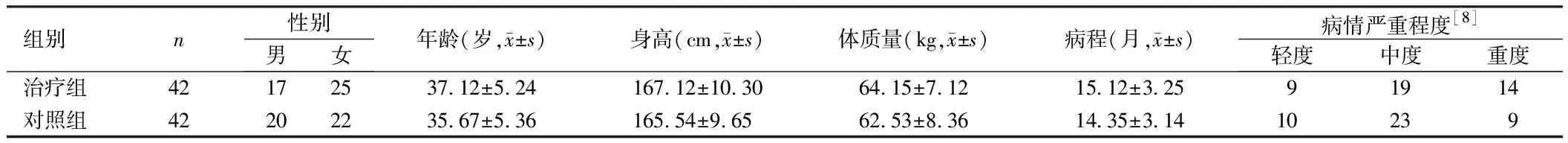

1.1 一般资料 全部84例均为广东省深圳市宝安纯中医治疗医院针灸科门诊收治的肝郁脾虚型CFS患者,按照随机数字表法分为2组,每组42例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组一般资料比较 例

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断参照美国疾病控制中心(CDC)制定的CFS诊断标准[8],包括无法解释的持续性严重疲劳(持续时间≥6个月,充分休息后仍不能缓解,活动水平降低>50%),同时具备记忆力和注意力下降、咽痛、颈部僵直(或)腋下淋巴结肿大、肌肉疼痛、多发性关节疼痛、反复头痛、睡眠质量不佳、劳累后肌痛8项中至少4项,且持续时间≥6个月。中医证型诊断参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》中肝郁脾虚证的诊断标准[9],并结合CFS的临床标准制订,包括主症神疲乏力、情绪抑郁或急躁易怒、善太息、周身不适、夜寐欠安,次症胃脘疼痛或胁肋胀痛、腹胀、食少纳呆、肠鸣矢气,舌淡,苔白或腻,脉弦或细,满足3项主症,或2项主症+2项次症,结合舌脉即可确诊。

1.2.2 纳入标准 均符合上述中、西医诊断标准;年龄≥18岁,病程≥6个月;近1个月未接受中西医药物或非药物治疗;患者知情同意并自愿参加本研究,签署知情同意书,经过医院医学伦理委员会批准。

1.2.3 排除标准 由于肿瘤、血液系统疾病、免疫系统疾病等所导致的慢性疲劳者;体质量指数(BMI)>40者;对本研究治疗方法不能耐受者;合并有精神疾病或神经类疾病者;合并严重循环系统疾病者;妊娠期或哺乳期妇女。

1.2.4 脱落标准 治疗期间接受其他治疗者;各种原因中断或退出试验者;病例资料缺失影响结果评估者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 予针刺五脏背俞穴治疗。取穴:肺俞、心俞、肝俞、脾俞、肾俞,均为双侧。取患者俯卧位,暴露背部,常规消毒,使用苏州医疗用品厂有限公司华佗牌0.30 mm×40 mm一次性针灸针,采用提捏进针法直刺进针,深度25~30 mm,得气后脾俞、肺俞、心俞、肾俞行捻转补法,肝俞行捻转泻法,留针30 min,每日1次,每周5次,连续治疗4周。

1.3.2 治疗组 予针刺五脏背俞穴联合推拿背部足太阳膀胱经治疗。五脏背俞穴针刺方法、疗程同对照组。针刺治疗结束休息片刻后进行推拿背部足太阳膀胱经治疗。取双侧足太阳膀胱经的第一、二侧线至秩边穴,先行法推拿3 min、掌根揉法推拿5 min,再采用弹拨手法自上而下推拿2 min,并用双手拇指按揉双侧五脏背俞穴各30 s(以痠胀为度),最后采用掌根推法推拿3遍、全掌擦法推拿1.5 min。每次整体推拿约20 min,每日1次,每周5次,连续治疗4周。

1.3.3 疗程 2组均治疗4周后统计疗效。

1.4 观察指标及方法 ①比较2组治疗前后中医证候评分变化情况,参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》中相关内容拟订[9],均按照无、轻、中、重的原则,主症神疲乏力、情绪抑郁或急躁易怒、善太息、周身不适、夜寐欠安分别评为0、2、4、6分,次症胃脘疼痛或胁肋胀痛、腹胀、食少纳呆、肠鸣矢气分别评为0、1、2、3分,评分越高表示证候表现越明显。②比较2组治疗前后疲劳症状变化情况,采用疲劳量表-14(FS-14)[10]进行评价,包括体力疲劳(8条目)和脑力疲劳(6条目)2个方面共14条目,每个条目评1分,最高14分,评分越高表示疲劳症状越严重。③比较2组治疗前后T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平情况,采用美国BD公司FACSC-ALIBUR流式细胞仪检测。④比较2组治疗前后血脂指标总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)变化情况,均采用日立7600全自动生化分析仪检测。

1.5 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》中相关内容拟订疗效标准[9]。临床痊愈:中医证候、体征消失或基本消失,疗效指数≥95%;显效:中医证候、体征均明显改善,疗效指数<95%,≥70%;有效:中医证候、体征有所好转,疗效指数<70%,≥30%;无效:中医证候及体征无明显好转甚至加重,疗效指数<30%。疗效指数=(治疗前中医证候积分-治疗后中医证候积分)/治疗前中医证候积分×100%。总有效率=(临床痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结果

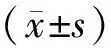

2.1 2组病例脱落情况 2组治疗期间共有4例患者脱落,其中治疗组脱落1例,对照组脱落3例,最终治疗组共41例完成研究,对照组共39例完成研究。

2.2 2组疗效比较 治疗组总有效率92.68%(38/41),对照组总有效率74.36%(29/39),2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。见表2。

表2 2组疗效比较 例

2.3 2组治疗前后中医证候评分比较 2组治疗后中医证候神疲乏力、情绪抑郁或急躁易怒、善太息、周身不适、夜寐欠安、胃脘疼痛或胁肋胀痛、腹胀、食少纳呆、肠鸣矢气评分和总分与本组治疗前比较均降低(P<0.05),且治疗组治疗后神疲乏力、情绪抑郁或急躁易怒、胃脘疼痛或胁肋胀痛、食少纳呆评分和总分均低于对照组治疗后(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后中医证候评分比较 分,

2.4 2组治疗前后FS-14评分变化比较 2组治疗后FS-14体力疲劳、脑力疲劳评分和总分与本组治疗前比较均降低(P<0.05),且治疗组治疗后体力疲劳、脑力疲劳评分和总分均低于对照组治疗后(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗前后FS-14评分变化比较 分,

2.5 2组治疗前后T淋巴细胞亚群水平变化比较 2组治疗后T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD4+/CD8+水平均升高(P<0.05),CD8+水平均降低(P<0.05),且治疗组治疗后CD3+、CD4+、CD4+/CD8+水平高于对照组(P<0.05),CD8+低于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组治疗前后T淋巴细胞亚群水平变化比较

2.6 2组治疗前后血脂指标变化比较 2组治疗后血脂指标TC、TG、LDL-C水平均降低(P<0.05),HDL-C水平均升高(P<0.05),且治疗组治疗后TC、TG、LDL-C水平低于对照组(P<0.05),HDL-C高于对照组(P<0.05)。见表6。

表6 2组治疗前后血脂指标变化比较

3 讨论

有关我国CFS患病率的一项涵盖61 833例样本的Meta分析表明,我国CFS患病率高达12.54%,已成为家庭和社会面临的重要公共卫生问题[11],但由于CFS的发病原因、发病机制尚不完全明确,临床一直缺乏规范化的治疗方案[12]。西医对于CFS多采用抗抑郁、心理疗法、增强免疫功能等对症疗法,且大多处于被动的试验阶段,临床效果尚待检验。因此,从中医学角度分析CFS的发病原因,探讨其发病机制,寻求根治性治疗方法,已成为当前研究的热点[13-14]。

中医学并无CFS的病名,但根据其临床表现可归属于虚劳、解惰、四肢倦怠、百合病等范畴。《素问·痹论》记载:“脾痹者,四肢解惰。”隋·巢元方《诸病源候论·虚劳病诸候》记载:“夫虚劳者,五劳、六极、七伤是也。”唐·孙思邈《千金方》记载:“百合病者,谓无经络百脉一宗悉致病也。皆因伤寒虚劳,大病已后不平复,变成斯病。”元·危亦林《世医得效方》记载:“男子妇人气血劳伤,四肢倦怠。”均具有CFS的典型症状,且认为多因外感时邪、情志内伤、素体虚弱、劳累过度导致脏腑功能紊乱,气血阴阳失调所致,其中肝郁脾虚是其发病的主要原因之一。肝主筋、主疏泄,脾主肉、主运化,肢体的运动依赖于筋肉的收缩和弛张,气血的运行需要肝、脾的运转和协调,肝气郁结,脾失健运,气血不足,导致筋肉失养,则可出现肢体倦怠、筋骨痠痛、肌肉萎软等。明末医家绮石在其虚劳专书《理虚元鉴》中提出治虚“三本二统”的理论,认为虚劳治疗的终极目的是五脏的阴阳平衡,强调平调,以调为补,重视阴精和阳气,平调阴阳,才能使人体的生理功能得到整体恢复[15]。五脏背俞穴是五脏之气输注于背部的特定穴位,与对应脏腑位置高低基本一致,针刺五脏背俞穴能够疏通经络,调节气血,疏通脏腑精气,促进五脏阴阳恢复平衡,从而能够有效改善CFS患者的疲劳症状[16]。足太阳膀胱经络肾属膀胱,是人体非常重要的一条经脉,统领一身阳气,为一身之表,能够抵御外邪侵袭,输布体内气血津液,背俞穴也全部位于足太阳膀胱经的第一侧线上,若足太阳膀胱经经气亏虚,人身阳气充养不足,五脏六腑不能得到足太阳膀胱经经气的濡养,机体则可出现头痛、怠惰、脊痛、肌肉疼痛、气短懒言等。《灵枢·经脉》有言:“膀胱足太阳之脉,起于目内眦,上额,交巅……挟脊,抵腰中,入循膂,络肾,属膀胱……是动则病冲头痛,目似脱,项如拔,脊痛,腰似折,髀不可以曲,腘如结……小趾不用。”推拿是中医传统的保健治疗方法,通过推、拿、按、摩、揉、捏、、点、拍等手法治疗,具有祛邪扶正、调和阴阳的作用。采用推拿背部足太阳膀胱经治疗CFS,能够通调脏腑气机,疏肝健脾,促进气血运行,固卫阳气,扶助正气,促进阴阳平衡,提高机体抗病能力,提高肌肉工作能力和耐力,消除肌肉疲劳,而达到治疗CFS的目的[17-18]。

目前,虽然CFS的发病机制尚不十分清楚,但多项研究表明免疫功能异常特别是细胞免疫功能与CFS的发生发展关系密切,T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD4+/CD8+水平明显降低,CD8+水平异常升高,且降低和升高程度与CFS临床症状明显相关[19-20]。血脂代谢异常是肝郁脾虚型CFS的重要临床表现。中医学认为,血脂代谢异常的发生多与中医学的“痰”有关,肝气郁结导致气机不畅,肝木乘克脾土,脾失健运,水谷精微不归正化,而导致痰浊内生,留滞而为痰湿[21]。清·张志聪《黄帝内经素问集注》言:“中焦之气,蒸津液化,其精微溢于外则皮肉膏肥,余于内则膏肓丰满。”认为凡能影响到肝、脾功能的因素,均可致膏脂运化失常。FS-14是临床评价CFS的常用量表,是对患者主观和客观疲劳症状进行的综合评价,得到临床广泛应用和认可[22]。本研究结果显示,治疗组总有效率优于对照组(P<0.05),治疗组治疗后中医证候神疲乏力、情绪抑郁或急躁易怒、胃脘疼痛或胁肋胀痛、食少纳呆评分和总分均低于对照组(P<0.05),FS-14体力疲劳、脑力疲劳评分和总分均低于对照组(P<0.05),T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平及血脂指标TC、TG、HDL-C、LDL-C改善均优于对照组(P<0.05)。提示针刺五脏背俞穴联合推拿背部足太阳膀胱经治疗肝郁脾虚型CFS疗效确切,可明显改善患者中医证候,缓解疲劳症状,调节免疫功能,纠正血脂代谢异常情况。另外,本研究也有不足之处,纳入样本数量较少,治疗时间较短,同时缺乏治疗作用机制的深入研究分析,有待将来扩大样本,并开展更深入的基础研究。