心源性应激保护在CCU重症左心衰竭护理中的应用及对心肌损伤标志物、血气指标的影响研究

张晓聪 肖立静 裴 培

(滑县人民医院护理部 安阳 456400)

重症心衰是以各种心脏疾病发展至进展期,导致心功能进行性下降为主要病理特征的临床常见重症。心源性应激是各种应激刺激因子通过多种机制和途径,对交感神经系统产生激活和兴奋作用,从而造成心肌灌注性损伤的过程,是造成患者心肌损伤、血气异常及患者预后不良的重要危险因素[1]。而心源性应激保护干预旨在通过对各种应激因子的识别和应激过程的前馈干预,以发挥保护患者心功能的作用。本研究主要探讨心源性应激保护的护理方法及在CUU重症左心衰患者干预中的应用价值,以期完善临床护理体系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

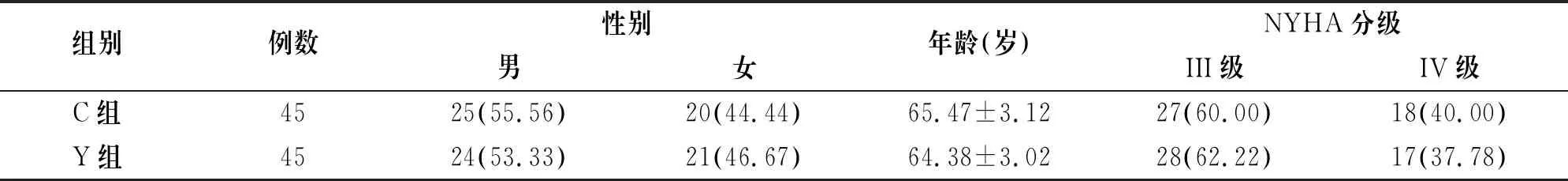

选取2020年1月-2020年12月我院CCU收治的重症左心衰患者90例为研究对象。病例纳入标准:(1)符合重症左心衰诊断规范及相关标准;(2)临床收集的与患者相关的病历资料能够满足研究需求者;(3)本研究方案获得患者或其家属知情同意。排除标准:(1)对本研究所开展的护理干预措施不适应者;(2)合并恶性肿瘤疾病者。根据随机分组原则将其分为C组和Y组各45例。通过对两组患者基线资料的分布统计,差异比较无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 C组和Y组患者一般资料分布比较

1.2 方法

C组45例患者实施一般性护理,主要包括改善患者负性心理、维护基础生理功能、机械通气相关护理配合、体征持续监测等。

Y组45例患者在C在的基础上联合开展心源性应激保护干预,具体措施:(1)改善心源性呼吸困难。呼吸困难为重症心衰患者最典型的症状。临床上心衰造成肺顺应性降低,增加呼吸阻力和呼吸做功,是导致患者出现呼吸困难的重要原因,而呼吸困难造成的血氧饱和度下降又是造成心肌缺氧性损伤的危险因素。因此,临床护理中需积极改善患者呼吸困难症状,将患者床头抬高约30°,取半卧位,给予吸氧支持,及时清除患者口鼻腔分泌物,定时叩背排痰。同时,协助患者睡眠或休息时取健侧卧位,进而显著提高患者的气体交换,而不引起血流动力学的不良改变。而当双侧肺部受累时,选择右侧肺在下方,可减少心脏和邻近的肺组织受压,增加肺组织顺应性。(2)减轻心脏负荷。遵医嘱给予患者晶体液、胶体液或血液制品等补液护理,以增加血容量。帮助患者合理调整体位,在保证患者体征平稳的前提下协助患者取坐位,使其双腿呈自然下垂状态,预防心脏血液回流障碍,提高血液循环顺应性;密切观察患者血压指标的波动情况,遵医嘱应用降压药物,预防高血压加重心脏损伤;根据患者疼痛体征给予针对性的护理,防止患者情绪波动及肢体躁动而加剧心脏负荷,减少心脏做功。另外,可适当应用四肢轮流三肢结扎法,在一定程度上促进静脉回心血量的降低,但需要注意的是应合理控制结扎肢体时间,预防肢体坏死[2]。(3)积极预防心脏并发症。心肌梗死发生后心脏血流灌注的改变及心肌缺氧的进展,极易合并发生各类心脏并发症,成为加重患者病情的重要原因。临床护理中在持续监测患者心脏各指标值的基础上,结合临床护理经验、循证医学证据及相关指南、规范,准确识别各并发症的前兆征象,并采取针对性的预防干预措施[3]。(4)加强心脏康复。通过现代康复护理理念的深入融合和康复训练方法的科学运用,帮助患者制定合理的心脏康复锻炼计划。在开展运动负荷试验的基础上指导患者开展床旁运动锻炼,以有氧运动为主,无氧运动作为补充,有氧运动可消除心肌细胞中结构和功能发生改变的线粒体,减少心肌细胞的凋亡,起到保护心肌的作用[4]。因此,于患者康复期可根据患者的兴趣爱好和机体耐受力,选择适宜的有氧运动项目,如快步走、慢跑、骑自行车、游泳、跳绳等,以促进周围血管阻力的降低,加强心脏射血能力,提高心脏功能。

1.3 观察指标

1.3.1心肌损伤标志物

于两组患者护理干预前后,分别检测心肌损伤标志物:B型脑利钠肽前体(NT-proBNP)、肌钙蛋白 T(cTnT)、心肌酶(CK-MB)[4]。

1.3.2心功能指标

于干预前后,分别检测心脏血流动力学指标,包括心脏指数(CI)、心输出量(CO)、 心搏指数。

1.3.3血气指标

于两组患者护理干预前后,分别检测血气指标:PaO2、PaCO2、SaO2[5]。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 心肌损伤标志物

在血清NT-proBNP、cTnT、CK-MB指标值上,护理前两组差异比较无统计学意义(P>0.05);护理后Y组患者3项指标均低于C组(P<0.05),见表2。

表2 C组和Y组患者干预前后血清NT-proBNP、cTnT、CK-MB指标值比较

2.2 心功能指标

在CI、CO、心博指数上,护理前两组差异比较无统计学意义(P>0.05);护理后Y组CI、CO、心博指数均高于C组(P<0.05),见表3。

表3 C组和Y组患者干预前后CI、CO、心博指数指标值比较

2.3 血气指标

护理前C组和Y组患者PaO2、PaCO2、SaO2比较无统计学意义(P>0.05);护理后Y组患者PaO2、SaO2均高于C组(P<0.05),PaCO2低于C组(P<0.05),见表4。

表4 C组和Y组患者护理前后血气指标比较

3 讨论

临床上重症左心衰患者随着左室重构的进行性发展,会逐渐累及右侧心脏,导致发生全心衰竭,对患者预后造成严重威胁。2017年,北京大学第三医院心血管内科研究团队围绕交感神经系统过度激活所致心脏损伤机制开展了大规模研究,研究结果显示,在各病理应激源的刺激下,交感神经系统过度激活可促发和加重应激性的心脏损伤[5]。同时,《欧洲心脏杂志》中有文献强调,当心脏长期处于病理性应激状态下,会造成肌成纤维细胞活化及大量心肌细胞丢失,是造成心肌损伤的重要病理因素[6]。因此,根据心脏应激性损伤病理机制,在实施全方位临床救治措施的同时,从心源性应激因素出发,根据患者临床症状表现、心功能损伤特点、心衰病理特征及预后危险因素等,开展优质的护理干预,从心理、生理、环境、功能等各个方面提供患者生命支持及功能保护,对提高患者临床救治效果及改善预后具有重要的意义[7]。

本研究结果显示:护理后Y组患者血清NT-proBNP、cTnT、CK-MB均低于C组(P<0.05),Y组CI、CO、心博指数均高于C组(P<0.05)。其中,NT-proBNP为诊断心肌损伤的重要指标,cTnT为心肌损伤生物标志物,CK-MB与心肌损伤风险呈正相关,而CI、CO、心博指数均是反映心功能的客观指标。本研究结果提示:通过心源性应激保护可有效减轻患者心肌损伤程度,改善心功能。心源性应激保护干预中从影响患者心肌功能及预后的多因素出发,通过控制应激源,减少不良因素对患者造成的生理应激刺激。如通过呼吸道管理及提高肺组织顺应性,可改善患者心源性呼吸困难,可在改善患者血流动力学的基础上,提高氧输送,降低呼吸功和氧耗量,进而改善心脏组织灌注,预防心肌细胞缺氧、缺血性坏死。通过体位调整护理、静脉回心血量的促进护理等,可有效减轻患者心脏负荷,降低机体循环血容量,并减少能量消耗,使心肌耗氧量显著降低,进而增加心搏出量,改善心脏的血流灌注,减轻肺淤血,对预防患者心脏功能进行性下降具有重要的作用[8]。临床上,心衰后各种心血管并发症是导致患者死亡的主要原因之一,临床护理中通过积极预防并发症,可有效降低患者并发症发生风险,防止各并发症引发的不良预后。心脏康复是当前心血管疾病防治体系的重要组成部分,大量医学证据表明,心脏康复训练可以让患者尽早从心衰、心肌梗死、心脏手术或其他心脏病治疗中恢复,同时也能延缓冠状动脉粥样硬化的发展进程,大幅度降低心血管病的再发生。本研究中,通过心脏康复护理,促进患者心功能循序渐进的康复[9]。

另外,本研究结果显示,Y组患者PaO2、SaO2均高于C组(P<0.05),PaCO2低于C组(P<0.05),即通过心源性应激保护可有效改善患者动脉血气。临床上左心衰患者以肺淤血为主要表现,肺循环障碍引发的动脉血气波动造成患者呼吸困难进行性加重,进而引发心功能损伤。心源性应激保护中通过心源性呼吸困难、减轻心脏负荷、积极预防心脏并发症、加强心脏康复的综合干预,可在改善患者呼吸困难症状的同时,改善患者心肺功能,即通过增加肺组织顺应性,可有效促进氧转运,增强机体循环代谢功能,增加心输出量,从而更好的维护机体血液循环和氧气交换吸收能力;通过减轻心脏负荷可有效减少血管阻力,减少循环血容量和能量消耗,可增加肺部组织的血流董,促进肺循环稳定;通过心功能康复锻炼可促进患者心功能得以循序渐进的提高,更好维护机体生理储备功能[10]。

综上所述,于CCU重症左心衰患者救治中通过心源性应激保护干预能有效减轻患者心肌损伤程度,提高心功能,改善血气指标,值得临床推广应用。