DPP-4抑制剂联合格列美脲治疗2型糖尿病的疗效

梅正钦 苏颖思 王 贺

(广州市荔湾中心医院 广州 510170)

随着人们生活方式的改变,2型糖尿病的患病率逐年上升,已成为临床上最常见的糖尿病类型,由于患者体内胰岛素分泌不足或者无法有效利用胰岛素,导致患者体内血糖水平持续性升高,若血糖水平长期得不到控制,会导致神经、大血管等发生病变,严重时可能危及眼睛、肾脏、心脏等[1-2]。有研究显示,多数2型糖尿病患者仍存在微弱的分泌胰岛素的能力,部分患者甚至过量分泌胰岛素,但作用效果微弱[3]。目前,临床上治疗2型糖尿病的关键是保护胰岛细胞分泌功能。格列美脲作为一种降糖药物,可以有效帮助机体分泌胰岛素,从而有效控制血糖水平。但临床实践表明[4],单独使用格列美脲效果不佳,易引起低血糖,使得血糖水平不稳定。研究表明,DPP-4抑制剂沙格列汀可发挥降糖机制且不易引起低血糖[5]。基于此,本研究收集2018年11月-2020年1月本院收治的84例2型糖尿病患者,以DPP-4抑制剂联合格列美脲治疗,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年11月-2020年1月于本院就诊的2型糖尿病的患者84例为研究对象,将患者随机分为观察组和对照组各42例。观察组患者男21例,女21例;年龄45~75岁,平均年龄(60.39±10.27)岁;病程1~2年,平均病程(1.36±0.52)年。对照组患者男21例,女21例;年龄46~75岁,平均年龄(61.10±10.51)岁;病程1~2年,平均病程(1.41±0.49)年。两组患者一般资料比较(P>0.05),可对比。

1.1.1纳入标准

(1)患者均符合2型糖尿病相关诊断标准[6];(2)入选前3个月未进行有关糖尿病的治疗;(3)无严重精神疾病;(4)患者同意参与本研究。

1.1.2排除标准

(1)语言沟通障碍;(2)临床资料不完整;(3)合并严重性疾病;(4)凝血功能障碍者。

1.2 方法

两组患者都应注意调整饮食,并适当运动锻炼,进行血糖监测。给予对照组格列美脲(北大医药股份有限公司,国药准字H20010563)治疗,于早餐前口服,4~6 mg·次-1,1次·d-1。观察组在对照组基础上联合DPP-4抑制剂沙格列汀(阿斯利康制药有限公司,国药准字J20160069)治疗,5 mg·次-1,1次·d-1。两组患者均连续治疗3个月。

1.3 观察指标

(1)分别于两组患者治疗前和治疗3个月后采集患者血样,并采用酶联免疫吸附试验测定患者血清炎症因子水平,包括血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)和白细胞介素-1β(IL-1β);(2)观察并比较两组患者治疗前后胰岛β细胞功能水平,胰岛β细胞功能指数(HOMA-β)=空腹胰岛素×20/(空腹血糖-3.5),胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)=空腹血糖×空腹胰岛素/22.5,当HOMA-IR超过4.2时WHO定义为胰岛素抵抗[7];(3)治疗前与治疗3个月后对两组患者HbAlc与血糖水平(FPG、2hPG)进行检测比较,使用MDK-300型全自动糖化血红蛋白分析仪(青岛市三凯医学科技有限公司)检测HbAlc水平,采取美敦力动态血糖监测系统(国食药监械(进)字2010第3213444号)检测患者血糖水平,并计算MAGE;(4)记录不良反应,包括低血糖、头晕、呕吐。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组患者治疗前后炎症因子水平比较

治疗后观察组患者的TNF-α、hs-CRP和IL-1β水平均显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后炎症因子水平比较

2.2 两组患者治疗前后胰岛β细胞功能比较

治疗前两组患者的HOMA-β、HOMA-R比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后观察组HOMA-β显著高于对照组,HOMA-IR显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后胰岛β细胞功能比较

2.3 比较两组患者治疗前后血糖控制情况

治疗前两组患者的FPG、2hPG、HbAlc、MAGE水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05),治疗后观察组FPG、2hPG、HbAlc、MAGE水平显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后血糖控制情况

2.4 比较两组患者治疗前后不良反应

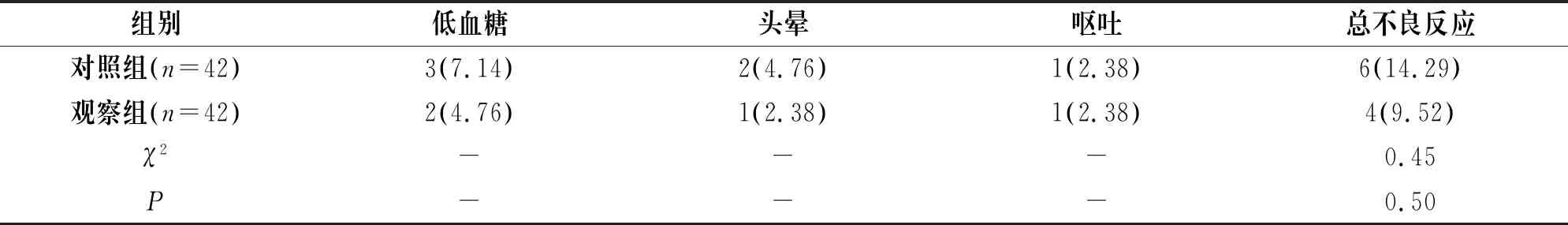

观察组患者总不良反应率9.52%低于对照组的14.29%(P>0.05),并且两组不良反应经对症处理后明显好转,见表4。

表4 两组患者治疗前后不良反应比较[n(%)]

3 讨论

随着人们生活习惯变化,糖尿病发病率和病死率均不断攀升,2型糖尿病占糖尿病的90 %以上,已成为威胁患者健康的主要原因之一。有研究显示,胰岛素抵抗是引起患者血糖异常升高的主要机制,炎症因子会参与患者糖脂代谢过程和动脉硬化,与胰岛素抵抗具有密切关系[8-9]。格列美脲作为临床上常用的降糖药物,通过与胰腺β细胞表面受体结合,增强钙离子内流,从而抑制肝脏合成葡萄糖,促进胰岛素释放。但随着用药时间延长,会导致患者药物代谢不稳定,影响患者体质量,引发低血糖[10]。而有研究表明,DPP-4抑制剂能够有效控制血糖,并将血糖维持在稳定水平[11]。

本研究显示,观察组FPG、2hPG、HbAlc、MAGE水平显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),表明DPP-4抑制剂联合格列美脲在降低血糖与控制血糖水平波动方面有良好效果。主要是因为DPP-4抑制剂可延长胰高糖素样肽-1的半衰期,增加其体内血浆浓度,以促使胰岛素释放出来[12];另一方面格列美脲能够发挥促使胰岛素抵抗和肝糖原的输出降低的作用[13],二者共同作用控制血糖在正常水平。此外,本研究还发现,连续治疗3个月后观察组TNF-α、hs-CRP和IL-1β水平显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),表明DPP-4抑制剂联合格列美脲能够有效降低患者血清炎症因子水平,改善患者慢性炎症状态,这与高伟[14]的研究结果一致。可能是因为沙格列汀作为一种新型DPP-4抑制剂,联合格列美脲后可影响单个核细胞对炎症因子的通路,提高外周血单核细胞对部分P13K和Akt磷酸化水平,有效抑制炎症反应。而治疗后观察组HOMA-β显著高于对照组,HOMA-IR显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05),表明联合治疗能够有效改善患者胰岛β细胞功能。分析原因可能是:沙格列汀可以促进患者分泌肠促胰素,并延长其作用时间,从而调节胰岛β细胞功能,还能够有效抑制胰岛β的胰高糖素活性,促进胃排空,从而有效改善β细胞餐后对葡萄糖的作用,在降低血糖的同时将其控制在稳定水平,避免低血糖。内源性葡萄糖依赖性促胰岛素释放的胰高血糖素样肽-1和多肽均为人体餐后肠内自然产生的激素,沙格列汀可在一定程度上延缓其分泌时间,促进胰岛素作用,加强周围组织对胰岛素的反应,从而有效降低血糖[15]。同时本研究显示观察组患者总不良反应率9.52%低于对照组的14.29%,证实DPP-4抑制剂联合格列美脲不良反应较少,安全性高。

综上所述,DPP-4抑制剂联合格列美脲治疗2型糖尿病能有效降低患者血清炎症因子水平,提高胰岛β细胞功能,并降低患者低血糖风险。