一般创造力对教师创造性教学行为的影响:创意效能感和班级创新氛围的链式中介作用

韩迎春, 吴朝晖

(1.广东第二师范学院 教师教育学院, 广东 广州510303; 2.广州市五中滨江学校,广东 广州510230)

一、问题提出

党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。”实施创新驱动发展战略的核心是培养创新型人才,而创新型人才培养的关键在于教师。 教师的教育创造能力在学生创造性的发展中扮演着重要角色[1]。 因此,研究教师的教育创造能力及其影响因素与产生机制,不仅对更好地理解创造力的本质,丰富、发展和完善创造力理论具有重要的理论意义,而且对培养高素质的创新型人才、促进基础教育高质量发展具有重要的实践意义。

由于研究者在创造力研究过程中所采取的视角(个人、产品、过程、环境)各不相同,因而有关创造力的定义众说纷纭。 Sternberg 从产品特性的视角提出创造力是一种提出或产出具有新颖性和切实性的并适合特定需要的工作成果的能力,这一观点受到了国内外学者的普遍认可[2-4]。 目前,多数研究者都认同创造力是人格特征、认知方式、内在动机、专业知识、情境因素、社会因素等多方面共同作用的结果[2,5]。 创造力交互理论和汇合研究取向认为环境因素和个体因素在解释创造力的变异上具有重要作用[6-8]。 生态系统模型在这一基础上进一步指出,环境因素通过个体因素作用于个体的创造力[9-10]。 在创造力研究的汇合取向和生态系统模型指导下,研究者开展了大量的实证研究,也取得了丰硕的成果。 其中,教师的创造性教学行为作为教师创造能力的核心指标一直是研究者们探索的重要课题。

首先,国内有关创造性教学行为的研究大致分为两种取向:一种是将创造性教学行为作为前因变量,探讨其对学生的创意效能感、创造性倾向和创造力等的影响;另一种是将创造性教学行为作为结果变量,探讨其自身维度以及人口学变量(例如教龄、学段、职称、学历、性别、地区等)、创造力培养观、教学效能感、人格特点、教学动机、教学监控能力和班级氛围等因素对创造性教学行为的影响及其作用机制。 创造性教学行为是指教师努力培养学生创造力的教学行为,包括学习方式指导、动机激发、观点评价和鼓励变通等[11]。 现有相关研究结果表明:作为前因变量,创造性教学行为通过影响中小学生的创意效能感或创造性倾向作用于学生的创造力[12-15],通过影响班级创新氛围进而影响学生的创意效能感[16],通过影响大学生的成就目标进而影响其批判性思维[17];作为结果变量,在创造性教学行为自身特征上,小学教师创造性教学行为的观点评价维度得分显著低于动机激发、鼓励变通和学习方式指导等维度的得分[18],中学教师创造性教学行为的动机激发维度得分显著高于学习方式指导、鼓励变通、观点评价等维度得分[19]。 在人口学变量对创造性教学行为的影响上,现有研究表明随着教龄的增长,教师会表现出越来越多的创造性教学行为[19-22],不同性别、不同地区教师的创造性教学行为之间是否存在差异,现有研究结论还不一致[18-22]。 在影响因素及其作用机制上,现有研究表明教师的情绪创造力、创造力培养观、工作动机通过其创意效能感或教学监控能力作用于创造性教学行为[18-19,21-24],此外,教学动机、职业成就动机、创造力内隐观、创造性人格等因素也被发现能够显著正向预测创造性教学行为[14,19,25-26]。

研究者围绕环境因素和个体因素对创造性教学行为展开了大量研究,也取得了较为丰硕的成果,但关注教师自身的一般创造力与创造性教学行为之间关系的研究却很少,因此本研究要探讨的第一个问题是教师的一般创造力与其创造性教学行为之间是否存在显著相关。 教师在日常生活中的一般创造力水平与其在教学领域的创造性表现之间是否存在相关,目前主要有两种观点[27]:一种是领域一般性观点,认为创造力是一种跨领域跨学科的普遍特质和能力[28-31],因此在日常生活中具有高创造力水平的个体在教学中也同样会表现出高水平的创造性教学行为;另一种是领域特殊性观点,认为创造力所需的知识结构、特质和技能在不同领域具有较大的差异性[32-36],因此在日常生活中的创造力水平不能作为预期其创造性教学行为的依据[37]。 探讨教师的一般创造力与其创造性教学行为之间的关系有助于回答创造力的领域特殊性和一般性问题。

如前所述,由于探讨教师一般创造力的研究较少,因此关注教师一般创造力与创意效能感之间关系的研究也相应较少。 创意效能感是一般自我效能感在创造领域的具体表现,是指个体对自己是否具有创造力的一种信心和评价[38]。 学生群体的相关研究结果表明大学生的创造性水平与其创意效能感有显著相关[39]。 张景焕等的研究表明在无压力情境下,中学生的创造性表现与其创意效能感之间存在显著正相关[40]。 基于其他群体的相关研究结果,本研究假设教师的一般创造力与其创意效能感之间应存在显著正相关。 此外,关注教师一般创造力与班级创新氛围的研究也同样较少。 班级创新氛围是一种在长期的师生互动与生生互动中逐渐形成的促进创造性思维活动与提升问题解决能力的班级氛围[41]。 其他群体的相关研究结果表明,员工的创造力与愉悦的[42]、包容型的[43]组织氛围显著正相关;初中生的创造性表现与班级创新氛围之间存在显著正相关[41,44];低程度竞争氛围可适当提升大学生的创造力,而高程度竞争氛围会有损大学生的创造性表现[45]。 基于其他群体的相关研究结果,本研究假设教师的一般创造力与班级创新氛围间存在显著正相关。

其次,教师的创意效能感与创造性教学行为、创造性班级氛围之间存在显著相关。 现有研究表明教师的创意效能感与其创造性教学行为之间存在显著正相关[18-19,21-24],与班级创新氛围、学校组织氛围之间存在显著正相关[16,24]。 本研究想验证的问题之一是教师的创意效能感与创造性教学行为、创造性班级氛围之间是否存在显著正相关。

最后,现有研究表明,班级创新氛围与教师的创造性教学行为之间存在显著相关[16],本研究想验证的另一问题是班级创新氛围与创造性教学行为之间是否存在显著正相关。

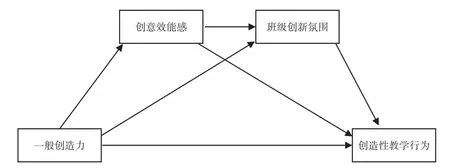

本研究将创造性教学行为作为结果变量,探讨日常生活中的一般创造力在产生创造性教学行为过程中的作用机制。 鉴于创造性教学行为是教师一般创造力在教学领域的具体体现,教师的创意效能感是教师对自己是否具有创造力的一种信心和评价,而班级创新氛围是在师生、生生互动中形成的支持创造性思维活动的环境因素,在创造力交互理论、汇合研究取向和生态系统模型框架下,基于现有研究结果,本研究假设一般创造力能够正向预测教师的创造性教学行为,创意效能感和班级创新氛围在这一影响过程中起链式中介作用。 本研究的假设模型如图1。

图1 变量之间的关系模型

二、研究方法

(一)被试

通过广州、深圳、佛山、东莞、江门、肇庆、梅州的教师发展中心向中小学教师发放问卷1 320份,回收1 320 份,回收率100%。 其中男教师260 名、女教师1 060 名;小学教师948 名、初中教师286 名、高中教师86 名;文科类教师652 名、理科类279 名、艺术类76 名、体育类244名、心理健康类及其他类69 名;教龄为1~3 年的教师326 名,4~6 年的167 名,7~15 年的330名,16~25 年的319 名,26 年及以上的178 名。

(二)研究工具

1. 伦科构思行为量表

采用中文版的《伦科构思行为量表》[36],从日常生活的角度测量被试自评的创造力水平。被试需要在5 点量表上对诸如“我有很多新奇想法”这样的23 道题目进行自评,1 代表完全没有,5 代表总是。 被试分数越高表明其自评一般创造力水平越高。 本研究中,量表的内部一致性系数Cronbach's α 为0.95。

2. 创造性教学行为量表

采用张景焕、初玉霞、林崇德修订Kay 的《创造性教学行为自评量表》[11]测量被试的创造性教学行为水平。 该量表由28 个项目构成,包括学习方式指导(6 个项目)、动机激发(8 个项目)、观点评价(7 个项目)和鼓励变通(7 个项目)四个维度。 被试需要在5 点量表上作答,1 代表从不这么做,5 代表总是这么做。 被试分数越高表明其自评创造性教学行为水平越高。 本研究中,总量表及分量表的内部一致性系数Cronbach's α 分别为0.98、0.88、0.93、0.91、0.93。

3. 创意自我效能感量表

采用洪素苹、林珊如编制的《创意自我效能感量表》[46]测量被试的创意效能感。 该量表由15 个项目构成,包括创新策略信念(5 个项目)、 创新成品信念(6 个项目)和抗负面评价信念(6 个项目)3 个维度。 采用4 点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1 ~4 分。 本研究中,总量表及分量表的内部一致性系数Cronbach's α 分别为0.84、0.70、0.73、0.65。

4. 创造性课堂环境量表

采用付秀君修订Fraser、 Mc Robbie、Fisher 的《创造性课堂环境量表》[44]测量被试所处的班级氛围。 该量表由31 个项目构成,包括教师支持(7 个项目)、学生参与(6 个项目)、任务取向(6 个项目)、合作(8 个项目)和平等(4 个项目)五个维度。 采用5 点计分,从“完全不符合”到“完全符合” 分别计1~5 分。 本研究中,总量表及分量表的内部一致性系数Cronbach's α分别为0.99、0.96、0.98、0.96、0.95、0.96。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

在数据分析前采用Harman 单因素检验法检验数据是否存在共同方法偏差。 分析结果表明,特征根值大于1 的因子有10 个,共解释了73.82%的变异,其中第一个公因子可解释39.29%的变异量,小于40%,因此本研究不存在明显重复的共同方法偏差。

课堂教学中教师要根据本班的学生认知水平,分类指导,坚持面向全体学生,照顾学生的自学能力和个别差异。在自学内容上,要做到难易适中,明确恰当。对不同水平的学生,要做到统一要求与因材施教、分类指导相结合,注重激发全班学生的自学热情与兴趣。及时检查学生的自学情况帮助改正错误,针对不同类型的学生有的放矢给予指导。使每个学生都尝试到成功的喜悦,让他们树立信心,向敏捷而踏实方向转化。

(二)教师创造性教学行为的特点

为考察教师创造性教学行为在人口统计学变量上的特点并确定后续统计中需要控制的变量,将所有数据标准化后,以性别(男、女)、地区(广州、深圳、佛山、东莞、江门、肇庆、梅州)、学校类型(小学、初中、高中)、任教课程类型(文科、理科、艺术、体育、心理、其他)和教龄(1 ~3年、4~6 年、7~15 年、16~25 年、26 年及以上)为自变量, 以被试在《创造性教学行为自评量表》上的总得分为因变量进行单因素方差分析。 结果表明,不同地区教师的创造性教学行为差异不显著,F(6,1256)=1.21,p=0.30;不同性别教师的创造性教学行为差异不显著,F(1,1313)=0.74,p=0.39;小学、初中和高中教师的创造性教学行为差异不显著,F(2,1311)=2.38,p=0.07;任教课程类型不同的教师的创造性教学行为差异不显著,F(5,1052)=0.77,p=0.57;不同教龄教师的创造性教学行为差异显著,F(4,1310)=5.57,p=0.00。 事后检验表明,创造性教学行为(26年及以上)=创造性教学行为(16~25年)>创造性教学行为(7~15年)=创造性教学行为(4~6年)=创造性教学行为(1~3年)。

(三)一般创造力、创意效能感、班级创新氛围和创造性教学行为的相关分析

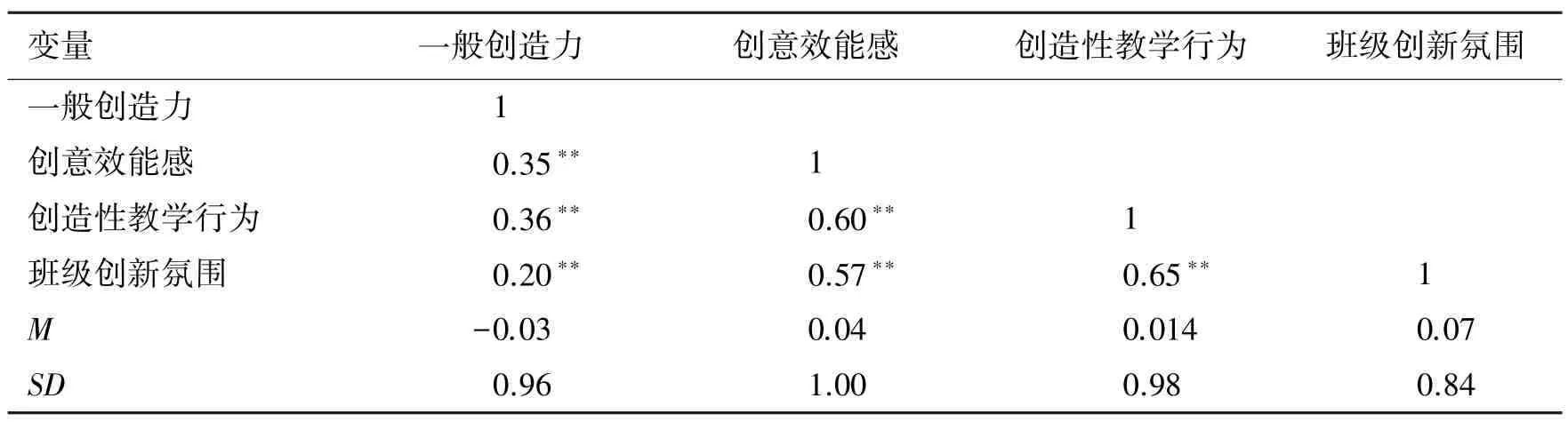

将所有数据标准化后,对一般创造力、创意效能感、班级创新氛围和创造性教学行为等变量进行相关分析,结果见表1。 数据显示,一般创造力与创意效能感总分、创造性教学行为总分、班级创新氛围总分之间彼此相关显著;创意效能感总分与创造性教学行为总分和班级创新氛围总分之间彼此相关显著;班级创新氛围总分与创造性教学行为总分之间相关显著。

表1 各变量的描述性统计和相关分析(n=1 320)

(四)一般创造力影响教师创造性教学行为的机制分析

根据Hayes 编制的SPSS 宏程序PROCESS,在将所有数据标准化并控制教龄变量后(基于前述分析结果,只有教龄对创造性教学行为有显著影响,因此将教龄作为控制变量),选择模型6 进行回归分析,结果见表2。 首先,检验教师的一般创造力对创意效能感的预测作用。 以一般创造力为自变量,创意效能感为因变量,教龄为控制变量,进行回归分析。 结果显示,一般创造力对教师创意效能感的正向预测作用显著(β=0.34,t=12.64,p<0.001)。 其次,检验一般创造力、创意效能感对班级创新氛围的预测作用。 以一般创造力为自变量,创意效能感为中介变量,班级创新氛围为因变量,教龄为控制变量,进行回归分析。 结果显示,一般创造力对班级创新氛围的影响不显著(β=0.03,t=1.50,p>0.05),创意效能感对班级创新氛围的正向预测作用显著(β=0.47,t=22.45,p<0.001)。 最后,检验一般创造力、创意效能感、班级创新氛围对创造性教学行为的预测作用。 以一般创造力为自变量,创意效能感和班级创新氛围为中介变量,创造性教学行为为因变量,教龄为控制变量,进行回归分析。 结果显示,一般创造力对创造性教学行为的正向预测作用显著(β=0.16,t=7.56,p<0.001),创意效能感对创造性教学行为的正向预测作用显著(β=0.28,t=11.75,p<0.001),创新班级氛围对创造性教学行为的正向预测作用显著(β=0.50,t=18.57,p<0.001)。

表2 一般创造力对教师创造性教学行为的影响机制

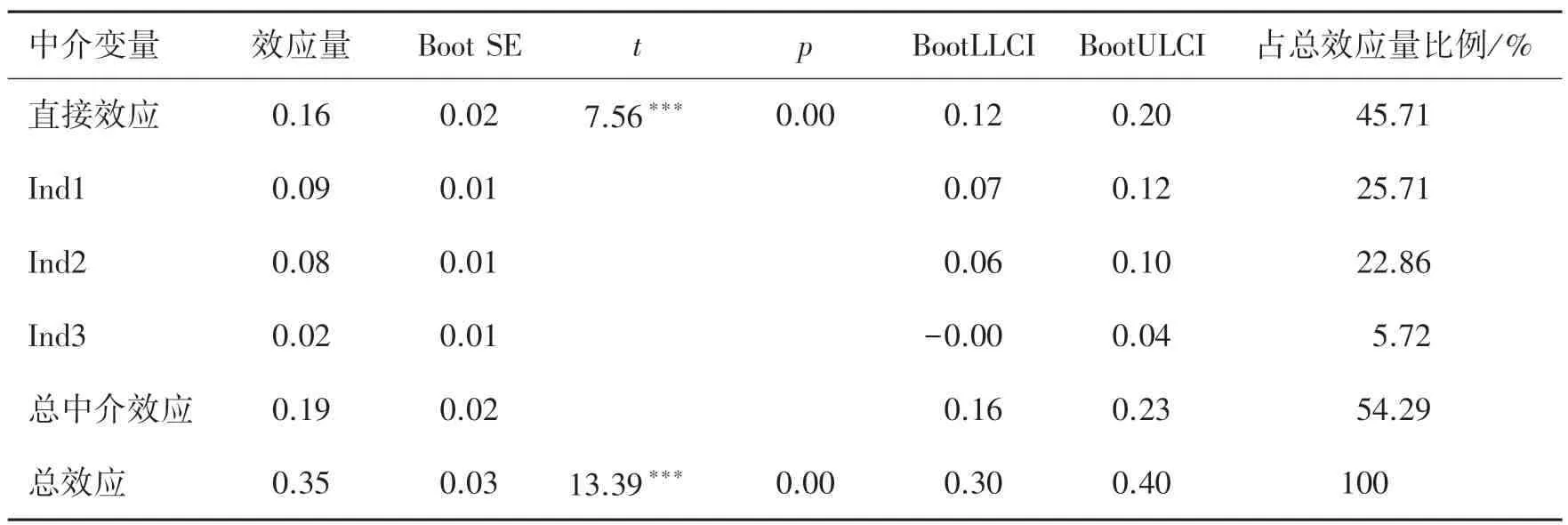

对各中介路径的效应量进一步分析(见表3)。 表3 结果显示教师一般创造力对其创造性教学行为的总效应显著(β=0.35,t=13.39,p<0.001),直接效应显著(β=0.16,t=7.56,p<0.001)。 一般创造力能够通过创意效能感影响创造性教学行为(β=0.09,BootLLCI =0.07,BootULCI=0.12),这一中介效应占总效应的25.71%。 一般创造力还可以通过创意效能感、班级创新氛围影响创造性教学行为(β=0.08,BootLLCI=0.06,BootULCI =0.10),这一链式中介效应占总效应的22.86%。 班级创新氛围在一般创造力和创造性教学行为之间中介效应不显著(β=0.02,BootLLCI=-0.00,BootULCI =0.04)。 总的中介效应占总效应的54.29%。 调整后的变量关系模型见图2。

表3 创意效能感、班级创新氛围在一般创造力和教师创造性教学行为之间的中介作用

图2 一般创造力对创造性教学行为的影响机制

四、结果讨论

(一)教师创造性教学行为的特点

有关创造性教学行为是否存在性别差异,现有研究结果并不一致。 一些研究结果表明男性和女性教师在创造性教学行为总分及四个维度得分上不存在显著差异[18,22,47],另一些研究结果表明教师在创造性教学行为上存在性别差异,男教师在独立性、整合性、判断和灵活性上不及女教师[14]。 本研究支持李友森等的结论,即教师的创造性教学行为不存在性别差异。 对于创造性教学行为是否存在地区差异这一问题,现有研究结果也不一致。 部分研究支持城、乡教师之间的创造性教学行为存在显著差异[19,21-22],部分研究支持不同地区教师的创造性教学行为之间不存在显著差异[18,20]。 本研究支持李友森、韩迎春等的结论,即教师的创造性教学行为不存在地区差异。 在教龄方面,本研究验证了前人的研究结论,即随着教龄的增长,教师会表现出越来越多的创造性教学行为,教龄为16 ~25 年、26 年及以上的教师表现出了更多的创造性教学行为[19-22]。 此外,本研究结果还表明任教课程类型、学校类型等因素对教师的创造性教学行为均没有显著影响,这在一定程度上补充了对创造性教学行为特点的认知。

(二)一般创造力、创意效能感、班级创新氛围和创造性教学行为的关系

本研究中,教师的一般创造力与创造性教学行为总分之间均存在显著相关,这一结果初步支持了创造力的领域一般性观点,即在日常生活中具有高创造力水平的个体在教学中也倾向于表现出高水平的创造性教学行为[37]。 教师的一般创造力与创意效能感总分之间相关显著,这与学生群体的研究结果部分一致[39-40]。 本研究还发现了教师一般创造力与班级创新氛围总分之间相关显著,这与员工、学生群体的相关研究结果能够相互印证[41-45]。 此外,本研究发现教师的创意效能感总分与班级创新氛围总分、创造性教学行为总分之间彼此相关显著,这与现有研究结果一致[16,21,24]。

(三)创意效能感、创新班级氛围的中介作用

中介机制分析结果表明,教师的一般创造力能够直接正向预测其创造性教学行为,直接效应量占总效应量的45.71%。 教师在日常生活中表现出的创造力水平越高,其在教学领域表现出的创造性教学行为就越多,这一结果进一步支持了创造力的领域一般性观点[37],教师的一般创造力可以作为预测其创造性教学行为的依据。 教师的一般创造力还可以通过创意效能感间接作用于创造性教学行为,创意效能感的中介效应量占总效应量的25.71%。 教师的一般创造力水平越高,其创意效能感越强,教师就更有自信和能力在教育教学领域尝试各种改革和创新。 此外,教师的一般创造力还可以通过创意效能感、班级创新氛围的链式中介效应作用于创造性教学行为,中介效应量占总效应量的22.86%。 教师在日常生活中的高创造力水平和高创意效能感使教师对适宜创造力的环境和氛围更为敏感和认同,更愿意带领学生营造支持创造性发展的班级氛围,进一步促使教师表现出更多的创造性教学行为。 这一结果也支持了创造力交互理论及汇合研究取向的观点[2,5]。 班级创新氛围在一般创造力和创造性教学行为之间的中介作用不显著,即教师的一般创造力不能通过直接影响班级创新氛围,进而作用于创造性教学行为。

研究教师的创造性教学行为对于培养高素质的创新型人才,建设创新型国家,具有重要意义。 结合本研究结果,在教师专业发展过程中,可以借鉴以下措施培养教师的创造性教学行为:在日常生活中,教师要注重发展自身的一般创造能力,为进行教育教学改革提供基础。 在教师教育过程中,要注重培养教师的创意效能感(通过课程及评价体系改革等综合措施,提升教师对自身教育创造能力的信心,进而提升其创意效能感);要增强教师对有利于创造性的班级氛围的认知和建构班级创新氛围能力的培养;教师要主动发展自身的创造性教学行为。 教师应充分认识到创新型人才培养的重要性,主动学习和实践创造性教学模式,从学习方式指导、动机激发、观点评价和鼓励变通等多方面帮助学生激发创新热情,增强创造的信心。