小学数学学科核心素养的文化性定义与整体模型

林炜, 黄甫全, 陈静安

(1.广东第二师范学院 教师教育学院, 广东 广州510303;2.华南师范大学 基础教育学院, 广东 广州510631;3.广东第二师范学院 数学学院, 广东 广州510303)

学生核心素养的培养是当代教育的热点议题。 近日,教育部印发了《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》(以下简称《课标(2022 年版)》),其中“素养导向”是新修订课程方案的一个显著特征,即注重培育学生终身发展和适应社会发展所需的核心素养。 专家对《课标(2022 年版)》的解读指出:新课程标准要以深化教学改革为突破,强化学科实践,推进育人方式变革。 核心素养的培养,最终要落在学科核心素养的培育上[1]。 我国基础教育课程改革早已确立了提高学生数学素养的核心价值目标[2],《课标(2022 年版)》亦再次强调“数学素养是现代社会每一个公民应当具备的基本素养”。 学界一致认同数学是人类文化的重要组成部分,义务教育数学课程的重要目标就是形成和发展面向未来社会和个人发展所需要的核心素养[3]。 因而,数学素养教育的创新与研究将会持续受到学界的普遍关注。 纵观国外相关文献,学者们按照学习者的年龄段已经分别就幼儿数学素养(Early Numeracy)、小学生数学素养(Primary Numeracy)、中学生数学素养(Numeracy in Secondary or High School)和成人数学素养(Adult Numeracy)等方面开展了全面研究,取得了大量成果[4-6]。 而我国已有关于数学素养的研究文献,大多集中于中小学生数学素养的结构与测评,如我国教育部颁布的《义务教育数学课程标准(2011 年版)》(以下简称《课标(2011 年版)》)提出的以十大数学核心词(数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析观念、运算能力、推理能力、模型思想、应用意识、创新意识)为依据的学生数学核心素养,《普通高中数学课程标准(2017 年版2020 年修订)》提出的六大数学学科核心素养(数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析),以及学者们以不同方式探索数学核心素养及数学学科核心素养的成分与结构[7-9]。 事实上,小学生数学学科核心素养居于学生数学素养培养的奠基地位,其内涵的丰富性亟需开展研究[8]。 有鉴于此,本文拟在简要厘清学者们对数学素养界定的基础上,以《课标(2022 年版)》的最新精神为指导,阐释小学数学学科核心素养的文化性定义,构建影响小学生数学学科核心素养发展的整体模型,为探索小学数学学科核心素养教育的学科实践育人方式提供必要的理论基础。

一、从数学素养的内涵到小学数学素养的探索

无论是数学学科素养还是数学核心素养,关注的重点都在于人们如何通过数学的学习建立起与周围事物的联系,以及建立数学联系时所表现出来的思考方式和解决问题的策略[2]。小学生的数学核心素养,既是学生未来赖以生存的数学本领,又是达到未来“数学上的高要求”所必备的数学根基[3],其根本涵义源于对“数学素养”的理解。

尽管数学素养(Numeracy)这一术语被提出至今已有半个世纪,但是正如加尔(Gal Iddo)等学者于2005 年所判断的:“‘数学素养’概念尚未形成一个人们广为接受的定义,亦未就如何与‘数学’ 相区别达成一致意见。”[10]数学素养作为一个专门术语,首先由1959 年英国出版的《克劳瑟报告》(The Crowther Report)提出。 该报告将数学素养与文化素养(Literacy)相提并论,指出数学素养作为“文化素养的镜像”,乃是为科学的文化与书面的文化架设桥梁的一种方式[11]。

进入20 世纪80 年代,国外突然掀起数学素养的教育研究高潮。 英国教育部门于1982年就学校数学教育问题出台了《科克罗夫特报告》(The Cockcroft Report),进一步阐发了数学素养的宽泛涵义:数学素养涵括两种特性,其中第一种是数字的“居家特性”,亦即一种将数学技能用起来的能力,使个体能够就自己日常生活中的实用性数学需要应对自如;第二种则是一种欣赏和把握诸如图形、图表或表格或百分比增长或参考数值减少等数学术语所示信息的能力[12]10-11。 在国内,1985 年启动的义务教育阶段课程改革开始关注数学素养问题。 国家教委在1992 年修订颁布的《九年义务教育全日制初级中学数学教学大纲(试用)》中,第一次正式在国家政策文件中提出“数学素养”术语概念,由此引发理论工作者与教师持久的研究热情。其间,研究者对数学素养的定义进行了多方面的探究,取得较为丰富的认识。 有研究者特别强调生活经验背景:“数学素养的生成是个体在已建立数学经验基础之上对数学感悟、反思和体验的结果”[13]。 但是更多研究者则将数学素养的涵义定位在数学教育的视角里进行阐释。 比如,将数学素养界定为“在数学课程学习过程中,学生通过数学知识的学习,内化数学文化的成果,最终在自己身上体现一种新的价值或达到新的水平,同时能够主动将数学理论应用于生活实践”[14]等。 自《课标(2011 年版)》提出数学核心素养以来,学界对数学核心素养的探究空前踊跃,将数学核心素养定义为“具有数学基本特征的、适应个人终身发展和社会发展需要的人的思维品质与关键能力”[1]。 义务教育中的小学阶段是学生系统学习数学的起始阶段,在小学数学教学中培养学生的数学核心素养具有重要的教育价值。 相对中学而言,小学数学素养的内涵应具备基础性、全面性、持续性、启发性等特点,为中学及以后数学学习的可持续发展夯实根基。 而对于小学数学学科核心素养涵义的探究,目前尚处于起步阶段,学界未达成统一的界定[8]。

二、小学数学学科核心素养的文化性定义

虽然小学数学学科核心素养的涵义至今仍处于探索阶段,但分析《课标(2022 年版)》可发现,它明显超越了传统知识传授的范围,在教学提示中大量增加了学科思想方法和探究方式学习,这开辟了学界对数学学科教育理解的新路径。 基于此,结合小学生身心发展的阶段性规律,以及小学数学内容的形象性、生活化等特点,小学生数学学科素养的发展与特定社会文化背景及个人情感状态密切相关,小学数学学科素养的定义应呈文化整合性趋势[6]。

(一)数学素养概念的发展脉络

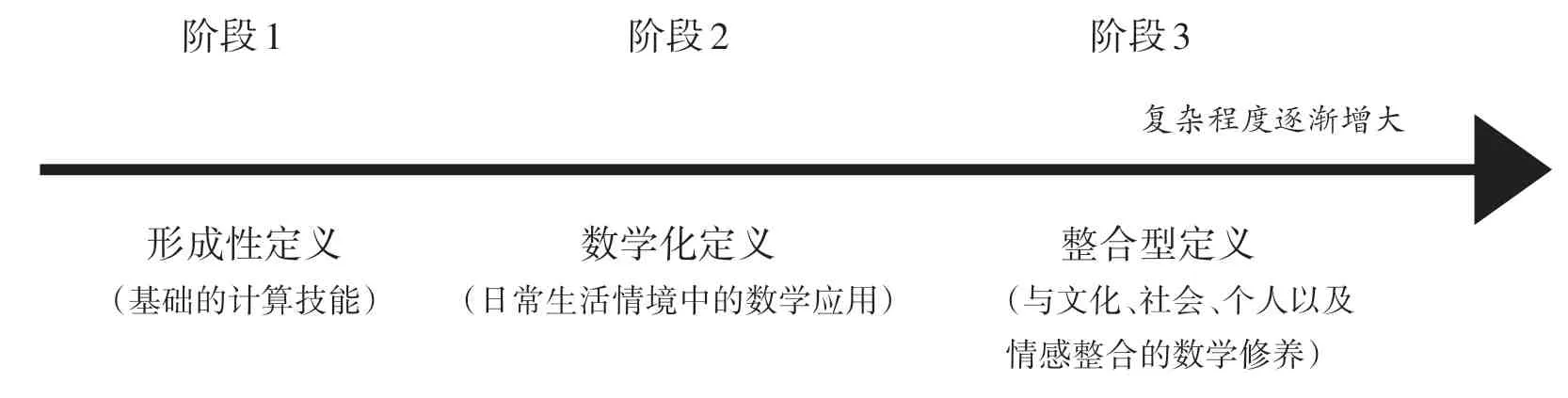

爱尔兰数学教育专家马桂尔(Maguire Terry)与奥当拿( O'Donoghue John)通过与研究者和实践者进行广泛讨论,对众说纷纭的数学素养定义进行了精心整理,开发了一个新颖的框架(见图1),针对学界对数学素养的概念不明晰问题,努力为之开辟一条富有秩序的思路[15]。在这一框架中,大量的数学素养概念组织成为了一个复杂性程度逐渐增加的连续体。 在形成性定义中,数学素养被看作基础的计算技能;在数学化定义中,数学素养呈“情境化”,表现为对日常生活中数学重要性的明确认知;而在第三类定义即整合型定义中,数学素养则呈现出多层面的整合形式。

图1 发展中的数学素养概念连续体

所谓形成性定义,主要受传统初等学校教育中形成简单的计算技能的影响。 在《克劳瑟报告》之后,一些人在处理数学素养的概念时总是回避起初定义的复杂性。 比如,在1997 年联合国教科文组织出版的《国际教育标准分类》里,“数学素养”仅仅被定义为“简单的和功能性的”素养。 “简单”及“功能性”表明,此定义下的数学素养关涉的是数学学习中处于根本性地位的内容,如基础的、具体数字的、量化的技能,即小学生今后学习和社会生活中所必需的数学技能。

数学化定义则反映的是一种较为宽泛的数学素养观,源自英国1982 年的《科克罗夫特报告》[12]5-12。 在数学化定义里,数学素养通常包括数字、货币和百分比,一些代数的、几何的、统计的思想,以及成人生活中需要的问题解决方法。 这无疑将数学素养从“数学技能”扩展为“量化素养”(Quantitative Literacy)。 数学素养的形成性定义和数学化定义中,数学的功能性问题并没有得到明确廓清。 事实上,数学素养的功能性可以在更加宽广的情境与目的中加以考察,这种复杂性在整合型定义里得到确认。 在整合型定义中,数学素养被看成是一个复杂的、多层面的和精致的概念,综合了具体情境中个体所涉的数学的、通信的、文化的、社会的、情感的以及人格的诸多方面因素。 正如康德莱(Condelli Larry)等所评论的:“这个意义上的数学素养,可以让个体都赋权增能,既是‘知识消费者’又成为‘知识生产者’,亦即可以让个体在技术意义上、在社会意义上、在个性意义上乃至在民主意义上,都富有数学修养”[16]。

(二)小学数学学科核心素养的整体性与文化性内涵

1. 小学数学学科核心素养的整体性趋势

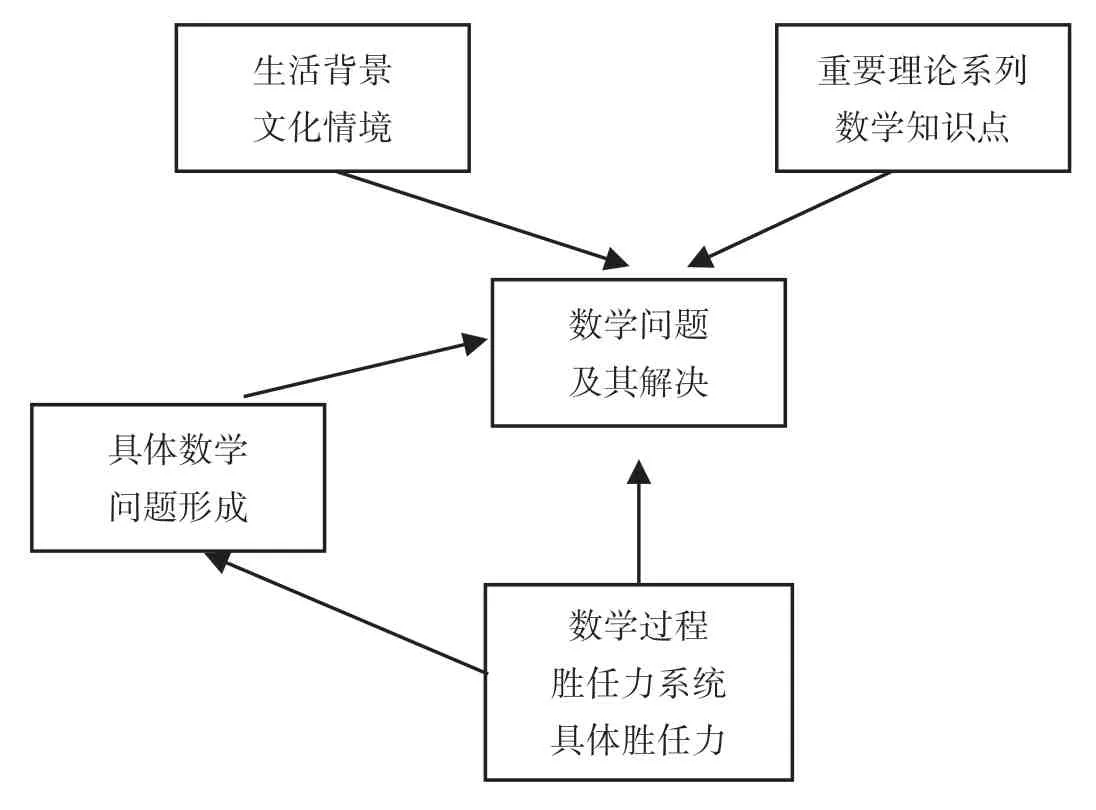

时至今日,数学素养及与之相关的数学学科核心素养教育的提出有别于传统的大规模的教学改革。 为达成《课标(2022 年版)》提出的数学核心素养内涵:“会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达世界”的“三会”培养目标,本文试图以素养的普及性和丰富性来理解小学数学学科核心素养,充分体现小学数学教育的多极化价值取向,这与数学素养概念发展的文化整体主义路向不谋而合。 经济合作和发展组织(OECD)实施的国际学生评估项目(PISA),已经清晰地将数学素养评估区分为三大领域:第一个就是“生活背景或文化情境”(Situations or Contexts),第二个和第三个分别为“数学知识点”(Mathematical Content)和“数学胜任力”(Mathematical Competencies)[17]。 三者之间的关系可以形象地表达为图2,意味着一个人的数学素养内涵应该通过他或她在解决问题中应用数学知识与技能的方式加以考察,以此为数学核心素养的培养提供实践路径。

图2 国际学生评估项目(PISA)数学素养结构模式

由图2 可知,小学生的数学学科核心素养与其生活经验、文化背景、问题解决、问题形成及数学胜任力有关。 其中,生活背景与文化情境乃数学问题所在之处,数学问题(及其解决方法)只能在个体亲身经验中发生在不同的生活背景或文化情境里。 在问题解决中,数学知识点最为重要。 国外通常采取“重要理论系列”形式,将数学课程划分为“数量”“空间与形状”“变化与关系”以及“不确定性”四个方面,与我国将数学课程划分为“数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践”四大板块有异曲同工之妙,有助于数学知识点的划分和理解。 数学胜任力,则是小学生必须提高的数学品质,以便学生们在接触数学的初始阶段就能在真实世界里使用数学来创设问题进而解决问题。 如数学问题解决中的再现型、联结型与反思型三个系列的数学胜任力,分别包含着解决不同类型问题所需要的不同认知过程。

还应当强调的是,小学数学学科核心素养的三大领域具有不同的性质。 “生活背景或文化情境”指向真实世界的问题领域,“数学知识点”反映我们借以使用“数学镜子”看待世界的方式,而“数学胜任力”则成为数学学科素养的核心。 只有当学生获得一定的数学胜任力,他们才能够成功地解决数学问题。 因此,小学数学学科核心素养是一个循环上升的整体性概念。表现为一位小学生成长为有创新精神、关心他人及具有反思性的公民所应具有的数学能力,这种能力包括理解数学在现实世界中的作用、进一步学习数学及其他相关学科知识、运用数学做出决策、在个人生活和未来社会中使用和渗透数学[18]。

2. 小学数学学科核心素养的文化性内涵及其定义

《课标(2022 年版)》再次提出我国数学课程标准中的“四基”——基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验的重要地位,对数学学科核心素养的理解亦有重要的指导意义。 相对初中而言,小学数学学科核心素养着重体现数学学科基础知识的稳固与延展,强调基本数学技能的发展和提升,突出基本数学思想方法的体验和感受。 此外,数学学科核心素养也强调数学与现实生活相关的、深入的联系,以及学习者个体的生活和数学学习经验。 因此,小学数学学科核心素养扩大了“数学”本身的工具性与文化性双重涵义和范围,是面向所有个体的一种普遍性教育目标。

本文进一步彰显数学学科核心素养的文化取向,对小学数学学科核心素养进行概念外延的拓展,认为:小学数学学科核心素养是小学生通过学校学习与生活经验获得的基本核心素养,以及成功提出与解决数学问题的一切外显及内隐、认知与非认知的胜任力。 因此,小学数学学科核心素养在教育实践中的表现包括熟练掌握基本的数学知识与技能,初步形成一定的数学思维能力,成功提出与解决数学问题,激发持续数学学习的潜能,最终奠定其数学胜任力的发展。

三、构建影响小学数学学科核心素养发展的整体模型

为了深入理解数学素养的概念内涵,学界尝试研究和建构数学素养模型,探讨特定定义下的数学素养构成要素。 如美国教师协会(National Council of Teachers of Mathematics,NCTM)清晰而全面地建立了数学素养模型,阐明数学素养包含五个方面:数学价值(Valuing Mathematics)、做数学的能力(Ability to Do Math)、问题解决(Problem Solver)、数学交流(Communicating Mathematically)和数学推理(Reasoning Mathematically)[19]。

近年来,数学教育的发展呈现整合趋势,如学生在数量或数感方面的研究表明,使用一种更加整体性的方法,力求以整体的、连接型的知识体系来取代割裂的、片面的数学知识[12]10-11。秘鲁土著人教育群体的教师教育项目等研究则提倡,创设一种整合型的学习环境——即完全的、互助的、统摄性的环境,能够达到强有力地连接知识与学习个体、知识与生活经验的效果,从而有利于数学教学[20]33。 基于此,作为数学教育核心标志的数学素养,应具有多元的、复杂的内在结构。 不同于早期对数学素养及数学学科核心素养等概念的理解,当今学界采取的是更为广泛的视角,不再简单地将“数学素养”等同于具体的数学知识技能,而是同时覆盖了多维度多成分的概念。 比如说,综合具体情境中个体所涉及的数学的、通信的、文化的、社会的、情感的以及人格的等诸多方面要素,而不再停留在割裂的、局部的状态。

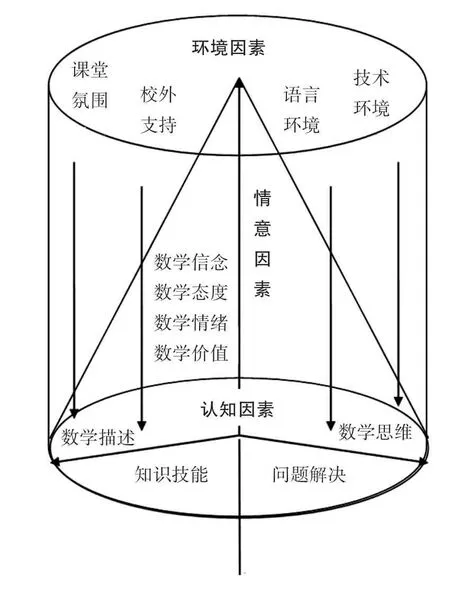

基于此,本文以《课标(2011 年版)》中提出的十大数学核心词为依据的学生数学核心素养为基础,参照经济合作与发展组织所描述的数学素养模型,结合相关研究提及的小学生数学素养形成的影响因素,如教育环境、社会因素、家庭环境等,构建了影响小学数学学科核心素养发展的整体模型(见图3)。

图3 小学数学学科核心素养整体模型

图3 表明,小学数学学科核心素养的发展会受到认知、情意和环境三大维度的影响,其中认知因素维度包括数学知识技能、数学描述、数学思维、问题解决四个子维度;情意因素维度包括数学信念、数学态度、数学情绪、数学价值四个子维度;环境因素维度包括课堂氛围、校外支持、语言环境和技术环境四个子维度,共12 个要素。

四、小学数学学科核心素养整体模型的具体涵义

在数学学科核心素养的文化性定义下,将复杂的涵义转化为简明的发展结构模型,有助于深入全面理解小学数学学科核心素养的涵义。 本文从定义出发,确立了“小学数学学科核心素养的整体模型”,以此探索小学数学学科核心素养的影响要素与发展结构。 此结构模型将影响小学数学学科核心素养发展的因素分为三大维度,12 个要素。

(一)认知因素

小学数学学科核心素养整体模型表明,构成影响小学数学学科核心素养发展的认知因素维度共有4 个要素——以数学知识技能为基底,以数学描述和数学思维为两翼,以问题解决为终极目标。

第一,数学知识技能是数学认知的基础。 影响小学数学学科核心素养发展中的数学知识,指小学数学“数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践”四大板块中的所有知识,包括数感、符号意识、空间观念、几何直观等标准中提到的关键词,都可作为衡量小学生数学学科核心素养的指标;而数学技能主要是指能够按照一定的程序与步骤进行运算、作图或画图的能力,也是我国数学课程标准中明确提及的能力。

第二,数学描述是建立不同的数学模型,把现实问题转化为数学问题,然后再把数学思想表述成数学模型的过程。 数学课程标准中提及的“数据分析能力”以及“建立模型”等核心词,都可理解为“数学描述”的能力。 在小学生数学学科核心素养的教育中,数学描述是把数学看成是一种语言和桥梁,传递数学与现实间信息的能力。 这对小学生尤其重要,因为小学生的社会性认知逐渐从具体片面向抽象全面过渡,数学-社会性认知会驱使他们为了解决一些生活中的问题而产生用数学的意识,而后通过建立不同的数学模型进行转化与表述,使问题得以解决。

第三,数学思维是考评数学认知的重要指标。 小学数学学科核心素养中的数学思维主要包括表现思维敏捷性的“概括能力”和表现思维深刻性的“推理能力”两个方面。 其中,概括能力一方面是指在数学领域中对数量关系和空间关系的概括,另一方面也可指向对数学材料的概括,即概括由数和字母符号所表达的数量关系和空间关系,这些都是小学生理解和运用数学知识所需具备的最基本的能力[21];而推理能力,也是数学课程标准强调的指标,应成为学生思维能力的评判指标之一。

第四,问题解决是数学认知的综合性目标。 美国数学家哈尔莫斯(Paul Halmos)认为:“数学家存在的主要理由就是解问题,数学的真正组成部分是问题和解”[22]。 因此,解决问题能力是学生数学学习综合能力的集中体现。 在小学阶段,数学课程标准提到的“应用”和“创新”亦可通过问题解决过程来体现。 但是,有别于中学生数学素养的是,对于小学生的问题解决而言,独创性不宜占据重要的分量,而应更关注学生能否解决与生活相关的实际问题能力。

(二)情意因素

情意因素是影响小学数学学科核心素养发展的新维度,近年来受到学界的关注[23-24]。 根据情感的强弱程度,把影响小学数学学科核心素养的情意因素分为数学信念、数学态度、数学情绪、数学价值4 个要素,并最终形成个体固化的数学价值取向[25]。

第一,数学信念可看作是在与数学学科知识、数学学习者个体、数学问题解决活动等相关领域内讨论的信念话题,也可看作是探讨个体对数学学科取向的选择性话题。 评价小学生的数学信念,可以从四个方面考虑:对数学学科的信念——如“数学是否基于规则的”? 对学习者自身的信念——如“认为自己是否具备解决数学问题的能力”? 对数学教学的信念——如“数学教学就是讲授知识吗”? 对社会情境的信念——如“数学学习就是相互竞争吗”?

第二,数学态度可等同于数学信念中的数学学科信念和学习者自身信念的整合,也可以看作是包括积极或消极感受的反应,这种反应具有中等的强度及合理的稳定性[26]。 小学生的数学态度可以表现为:是否喜欢多位数计算;是否享受问题解决的过程;是否喜欢探索性学习等。

第三,数学情绪是相对于数学态度和数学信念而言的,表现的是一种瞬间性的,过程性的情感现象。 情绪分为积极和消极两大路径,诸如惊奇、欣喜、生气、焦虑、恐慌等的感觉都可以因其强度和方向划分为积极和消极的情绪。 小学生数学素养中的数学情绪可以表现为:当遇到非常规问题时,学生是勇于还是害怕解决它们;在遇到具有数学欣赏力的事物时,是否有一种美的反应等。 情绪虽然短暂,但是体现着学生间数学学习的巨大差异。

第四,数学价值是小学数学素养中情感因素的最高级阶段。 数学价值体现在学生能够联系实际或者学习经验,认识到学习数学的价值所在。 数学价值的理解能够极大促进学生的学习动机和信念,使学生对于数学的本质有更深刻的了解。 作为起步和基础阶段的小学数学,应呈现多元化的价值——小学数学学习不仅仅在现实意义上能套用某些公式去解决看得见摸得着的问题,它更重要的意义在于学生是否能从现象中抽取本质,从信息中发现内在的规律,从繁杂中寻求简洁,从有限中推导无限等潜在的思维活动。

(三)环境因素

根据社会文化原理,环境因素成为影响学生数学学科素养的不可或缺的构成维度。 影响小学数学学科核心素养发展的环境因素从内到外分成4 个要素:课堂氛围、校外支持、语言环境、技术环境。

“只是,陈班长的要求我作不了主。”马国平将目光投向陈山利,“但,君子一言,驷马难追。不管行不行,我都要去试一试。”

第一,课堂氛围是影响学生数学素养的首要因素。 包括以下几个方面:学生对学校的态度——即学校数学学习的实际情况,学生是否认为自己在学校的数学学习是在浪费时间;学生与教师的关系——即数学教师和学生在教育教学过程中结成的相互关系,包括彼此所处的地位、作用和相互对待的态度;归属感——即学生是否以学校及班级作为他们日常生活的中心;教师支持——即数学教师是否为支撑学生个体学习而付出努力;纪律气氛——即是否杜绝或改善数学课堂无秩序状况,课堂是否频繁发生吵闹事件等[17]。

第二,校外支持主要表现为社会和家庭对数学学习的支持程度。 其中,社会环境是影响学生学习的背景性因素,不同的经济条件、文化因素、宗教信仰或是社会态度都会在一定程度上影响学生的学习。 同时,文化间的区别和居住社区的知识基础差异会造成学生数学素养的不同发展;而家庭环境是学生的启蒙教育环境,是学生赖以生存并具有时刻影响力的环境。 不同的家庭经济条件、家长素质、态度和举措都会影响学生数学素养。 关于小学生数学素养的学习研究结果表明,学生的非正式学习如校外补习班、家长辅导等,对学生数学素养的提高有重要的影响[20]50。

第三,语言环境对数学学习具有重要影响。 小学生数学核心素养中的语言环境,指的是在众多学生接触的语言中,用于学习和思考所需要借助的语言工具,以及学生如何运用文化中所特有的语言来沟通关系的能力。 由于思维和语言的密切关系,目前已证实关注学生的理解和语言使用,是有效提高学生数学素养的重要途径。

第四,技术环境是21 世纪教育发展的标志。 研究表明,计算机软件包可以使儿童对数学概念的理解产生积极的影响,如某些电脑游戏可成功突破学生在小数知识学习上的误区和难点。 小学生数学素养中的技术环境,主要体现在计算机软件辅助数学学习的情况,如是否有可以提高学生数学学习能力的特殊软件,数学教师是否能够使用计算机辅助教学,是否会整合学习系统和教学管理系统,教师或社会是否为数学教学提供信息和通讯技术等[20]113。

五、启示与建议

数学学科核心素养的教育与养成,是践行《课标(2022 年版)》对数学教育提出的新要求,也是实现数学教育终极目标的有力途径[1]。 因此,分析小学数学学科核心素养发展的影响因素,构建整体模型,对我国小学数学的学科实践发展具有诸多启示。

第一,重视数学情感作用。 我国基础教育课程改革早已明确提出发展学生“情感与态度”的目标。 但是实践中,很多数学教师并没有落实情感目标,观念上还执着于“唯知识论,分数至上”[27]。 其实,情感在数学教育中起着举足轻重的作用。 近年来,美国数学课程改革亦提出数学情感的核心地位[28]。 数学教育的官方报告也强调,未来的全人化数学教育会把重心放在改变大众对数学的信念和态度上[26]。 然而,在全球关注数学情感的环境下,PISA 报告却指出:在数学素养测试中,中国学生的数学认知成就虽然取得了世界前列的好成绩,但是数学情感测评的情况非常令人堪忧[29]。 数学情感的研究再次被推上议题,只有将数学情感整合进数学认知和数学教学中进行研究,才能使数学教育研究不断深入。

第二,提高数学表达能力。 随着数学学习层级的递进,越高年级的数学学习活动越倾向于思维活动。 而语言是思维的工具,数学语言的培养与训练对数学学习大有好处。 我国现阶段《普通高中数学课程标准(实验)》也多次强调了表达、表述与交流。 不仅如此,评价建议中也指出:“评价应当重视考察学生能否理解并有条理地表达数学内容”[30]。 据调查,我国高中生的数学表达能力很薄弱,有可能与小学阶段的基础训练有关。 数学表达应该从小抓起,因为数学语言具有高度抽象性,数学语言表达需要高级的逻辑思维能力。

第三,深化数学思维水平。 我国学生主要的思维障碍是由思维肤浅性、思维差异性以及思维定势的消极作用造成的[31]。 传统的教学模式中,重结果轻过程、重结论轻方法的理念都是思维浅显的罪魁祸首。 因此,建议教师弥补和突破,尽可能在有限的时间里给学生提供足够的思维训练,以促进其思维的深度发展。 另外,诱导学生暴露其原有的思维框架,消除思维定势的消极作用也是可以提高学生思维水平的。

第四,数学问题解决现实化。 自20 世纪40 年代波利亚(Polya)的《问题解决》[32]一书问世起,就为“问题解决”在数学教育领域的核心地位奠定了基础。 我国传统的问题解决存在内容陈旧、题材偏离学生生活、学生对所提问题缺乏解答欲望等现象。 目前,问题解决的趋势是数学的应用性以及数学与现实生活的联系。 因此需要更新教师对问题解决的观念,相信学生最终能使数学学科变得更有问题可以探究[31]。 这就意味着,在教学中要激发学生对数学问题的强烈好奇心,多为学生提供现实生活中的问题,并鼓励他们寻求多角度探究解题的方法,找到问题解决方案,成功解决问题。

综上,本文在厘清数学素养界定的基础上,结合《课标(2022 年版)》的最新精神,以及我国小学数学核心素养的相关研究,提出小学数学学科核心素养的文化性定义,构建了影响小学数学学科核心素养发展的整体模型。 小学数学学科核心素养的提升有助于促进学生基本数学知识技能的掌握、必要数学思维能力和用数学解决生活问题能力的形成,培养数学学习的兴趣,挖掘数学学习的潜能,获得终身发展的数学胜任力。 小学数学学科素养的研究对数学教育实践具有一定启示,教师们要多重视数学情感作用,帮助学生提高数学表达能力,深化数学思维水平,以及促进数学问题解决现实化。