是社会的潮流还是个人的诱惑?

——大学生“低头族”现象成因及后果的访谈研究

苏文亮 林方宇 罗文靓 李天凤 韩小丽

(福州大学人文社会科学学院, 福建福州 350108)

一、问题提出

随着现代通信技术和移动互联网的发展,手机逐渐成为人们日常生活中不可缺少的一部分,“机不离手”更是成为现代人尤其是年轻人普遍的生活方式。根据2020年中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,我国手机网民规模达到9.32亿,网民中使用手机上网的比例为99.2%。(1)第46次《中国互联网络发展状况统计报告》,2020年9月29日,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202009/t20200929_71257.htm,2022年1月3日。手机上的社交软件,尤其是QQ、微信的普及让人们的日常联系更加频繁和便捷化,只要拿起手机,就可以跟远在千里之外的朋友进行交流。当“机不离手”逐渐成为现代人的一种生活方式,人们越来越多的时间和精力转移到手机屏幕的同时,可能会对现实世界造成一些负面影响,尤其是线下人际关系中的忽视和分心。(2)Roberts J. A.,David M. E., “My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners”, Computers in Human Behavior, vol.54(2016), pp.134-141.“世界上最远的距离不是生与死,而是我们坐在一起,你却在低头玩手机。”这句网络流行语不仅表达了对当前“低头族”现象的无奈,也说明了这种现象对人与人之间的自然交流可能造成某种侵蚀与伤害。对当前“低头族”行为背后的原因机制及其造成的影响进行探讨,有助于我们合理引导人们在日常生活中的手机使用行为。

(一)“低头族”行为及其对人际关系的影响

“低头族”(Phubbing)也称为“手机冷落行为”,指的是人们专注于自己的手机而忽视或冷落周围人的现象;也可以描述为一个人在与他人交谈时盯着自己的手机,不停地使用手机而逃避人际交往的行为。(3)Karadag E., Tosuntas S. B., Erzen E., et al., “Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: a structural equation model”, Journal of behavioral addictions, vol.4, no.2(2015), pp.60-74.“低头族”现象在当今的数字社会中普遍存在,例如,Vanden等人(4)Vanden Abeele M. M. P., Hendrickson A. T., Pollmann M. M. H., et al., “Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: An exploratory observation study”, Computers in Human Behavior, vol.100(2019), pp.35-47.利用自然观察法在餐厅内观察,发现有62%的二人谈话中出现了“低头族”行为;另外一项研究也发现,80%到90%的被试表示他们在社交聚会中会使用手机。(5)Harrison M. A., Bealing C. E.,Salley J. M., “2 TXT or not 2 TXT: College students’ reports of when text messaging is social breach”, Social Science Journal, vol.52, no.2(2015), pp.188-194.

随着“低头族”现象在生活中的蔓延,其对现实人际关系带来的负面影响引发了广泛的关注。一方面,“低头族”行为可能会影响到互动双方的人际印象。有研究发现,人们对“低头族”行为多持消极评价,认为和朋友在一起交流时使用手机是粗鲁、无礼的(6)Miller-Ott A. E.,Kelly L., “A Politeness Theory Analysis of Cell-Phone Usage in the Presence of Friends”, Communication Studies, vol.68, no.2(2017), pp.190-207.;还有研究发现,相较于被动使用手机的人来说,主动在社交场合中使用手机的人被认为更不礼貌、不专注,从而给人造成更糟糕的印象(7)Vanden Abeele M. M. P., Antheunis M. L.,Schouten A. P., “The effect of mobile messaging during a conversation on impression formation and interaction quality”, Computers in Human Behavior, vol.62(2016), pp.562-569.。另一方面,“低头族”行为可能会影响到双方的互动质量,对长期关系产生损害。在与他人交谈过程中出现 “低头族”行为会使个体更加分心,从而减少了他们与朋友家人相处互动的乐趣(8)Dwyer R. J., Kushlev K.,Dunn E. W., “Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions”, Journal of Experimental Social Psychology, vol.78(2018), pp.233-239.,破坏了双方的人际信任感和沟通质量(9)Przybylski A. K.,Weinstein N., “Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality”, vol.30, no.3(2013), pp. 237-246.。国内外研究发现,“低头族”行为对人际关系的潜在负面影响存在各种关系和场合中,比如伴侣关系、亲子关系、上司下属关系等。(10)龚艳萍、陈卓、谢菊兰、谢笑春:《手机冷落行为的前因、后果与作用机制》,《心理科学进展》 2019年第7期。前人研究较多关注“低头族”对各类人际关系所带来的潜在危害,较少探讨“低头族”行为本身潜在的积极作用。根据跨理论模型的观点(11)Prochaska J. O., DiClemente, C. C. & Norcross,J. C., “In search of how people change: Applications to addictive behaviors”,American Psychologist, vol. 47, no.9(1992), pp.1102-1114.,一个行为的维持或改变与个体对行为本身的利弊权衡有关系,当感知到行为带来的好处大于坏处时个体往往倾向于维持行为本身。因此,要深入理解“低头族”行为的产生及维持,迫切需要通过“自下而上”的访谈研究来系统地了解这个群体对于“低头族”行为的利弊认知。

(二)“低头族”行为的预测因素及成因

“低头族”是伴随智能手机普及而出现的一种新型社交情境行为。Karadag等人(12)Karadag E, Tosuntas S. B., Erzen E., et al., “Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: a structural equation model”, Journal of behavioral addictions,vol.4,no.2(2015), pp.60-74.认为,手机使用的趋势在不断增加,而这种趋势构成了“低头族”行为的基础。智能手机的普及、手机功能的加强,极大地改变了人们使用手机的习惯。与此同时,移动通信业务和无线上网技术的快速发展,都是造成“低头族”普遍的社会因素。(13)颜利飞、王积超:《“低头族”手机依赖的现状及原因分析》,《华北理工大学学报》(社会科学版)2017年第1期。随着“低头族”现象的日益普遍,使用手机而忽视同伴这一行为可能会得到某种有意识或无意识的强化。研究显示,“低头族”程度和被低头的经历可以显著预测对“低头族”行为规范的感知,即人们可能认为其他人的想法、行为和自己相同,从而将“低头族”行为看为是符合社会规范的、可接受的。(14)Chotpitayasunondh V.,Douglas K. M., “How ‘phubbing’ becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone”, Computers in Human Behavior,vol.63(2016), pp.9-18.因此,伴随着技术发展和手机在生活中的不断深入应用,人们对“低头族”行为的社会规范也相应变化。

“低头族”行为背后可能反映了个体自控力的缺乏与对手机的依赖倾向。研究发现,不论当前情境下使用手机是否合适,人们都有使用手机的倾向,尤其是自控力缺乏的个体无法控制使用移动设备的行为,即使在某些场合下这种行为被认为是无礼的。(15)Chotpitayasunondh V.,Douglas K. M., “How ‘phubbing’ becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone”, Computers in Human Behavior, vol.63(2016), pp.9-18.在一项访谈研究中也发现,虽然受访者一致认为“低头族”行为是令人反感且不尊重他人的,却也大方承认自己也是“低头族”的一员。研究者认为这是一种长期的不良技术使用习惯的结果,并表现出一定程度的自动性和顽固性,从而使得个体的意志力难以抵制电子设备的诱惑,进而使个体的行为违背意识层面的价值观。(16)Aagaard J., “Digital akrasia: a qualitative study of phubbing”, Ai & Society, vol.35, no.1(2020),pp.237-244.“低头族”行为的产生可能也与个体缓解情绪的需要有关。消极的生活事件或负面情绪可能会激发人们的上网动机,进而通过与电子设备接触来减少负面情绪。(17)Kardefelt-Winther D., “A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use”, Computers in Human Behavior, vol.31(2014), pp.351-354.因此,过度的“低头族”行为可能表明个体正在经历一些消极的情绪(如孤独、无聊)(18)Al-Saggaf Y.,O'Donnell S. B., “Phubbing: Perceptions, reasons behind, predictors, and impacts”, Human Behavior and Emerging Technologies, vol.1, no.2(2019), pp.132-140.,需要用手机来调节这些情绪(19)Elhai J. D.,Contractor A. A., “Examining latent classes of smartphone users: Relations with psychopathology and problematic smartphone use”, Computers in Human Behavior, vol.82(2018), pp.159-166.。此外,有社交焦虑的个体可能会为了避免面对面的社交互动,而过度使用智能手机或其他网络媒体设备。(20)Elhai J. D., Tiamiyu M.,Weeks J., “Depression and social anxiety in relation to problematic smartphone use: The prominent role of rumination”, Internet Research, vol.28, no.2(2018), pp.315-332.Hunter等人提出了“数字安全毯理论”来解释这一现象,认为当人们面临社交压力或尴尬情境时,他们往往会退回到令他们感到舒适的手机中;手机就好像一张安全毯,为人们缓冲压力或孤独感提供了一个可以躲避的舒服环境。(21)Hunter J. F., Hooker E. D., Rohleder N., et al., “The Use of Smartphones as a Digital Security Blanket: The Influence of Phone Use and Availability on Psychological and Physiological Responses to Social Exclusion”, Psychosomatic Medicine, vol.80, no.4(2018), pp.345-352.前人的研究揭示了“低头族”行为产生的一些环境或个体因素,对于理解这个社会现象有着重要的价值,然而这些研究大多在西方文化下开展,基于中国文化背景下的研究较少,而中国文化在社会互动上可能有别于其他文化的特质,因而有必要开展基于本土文化下“低头族”的影响因素研究。

综上所述,本研究将运用质性研究(一对一访谈)的方法,探索大学生群体对于“低头族”行为的认识与评价,并系统考察“低头族”现象普遍的原因、带来的利弊影响,为深入理解并减少“低头族”负面人际效应提供理论与实践参考。

二、研究方法

(一)研究对象

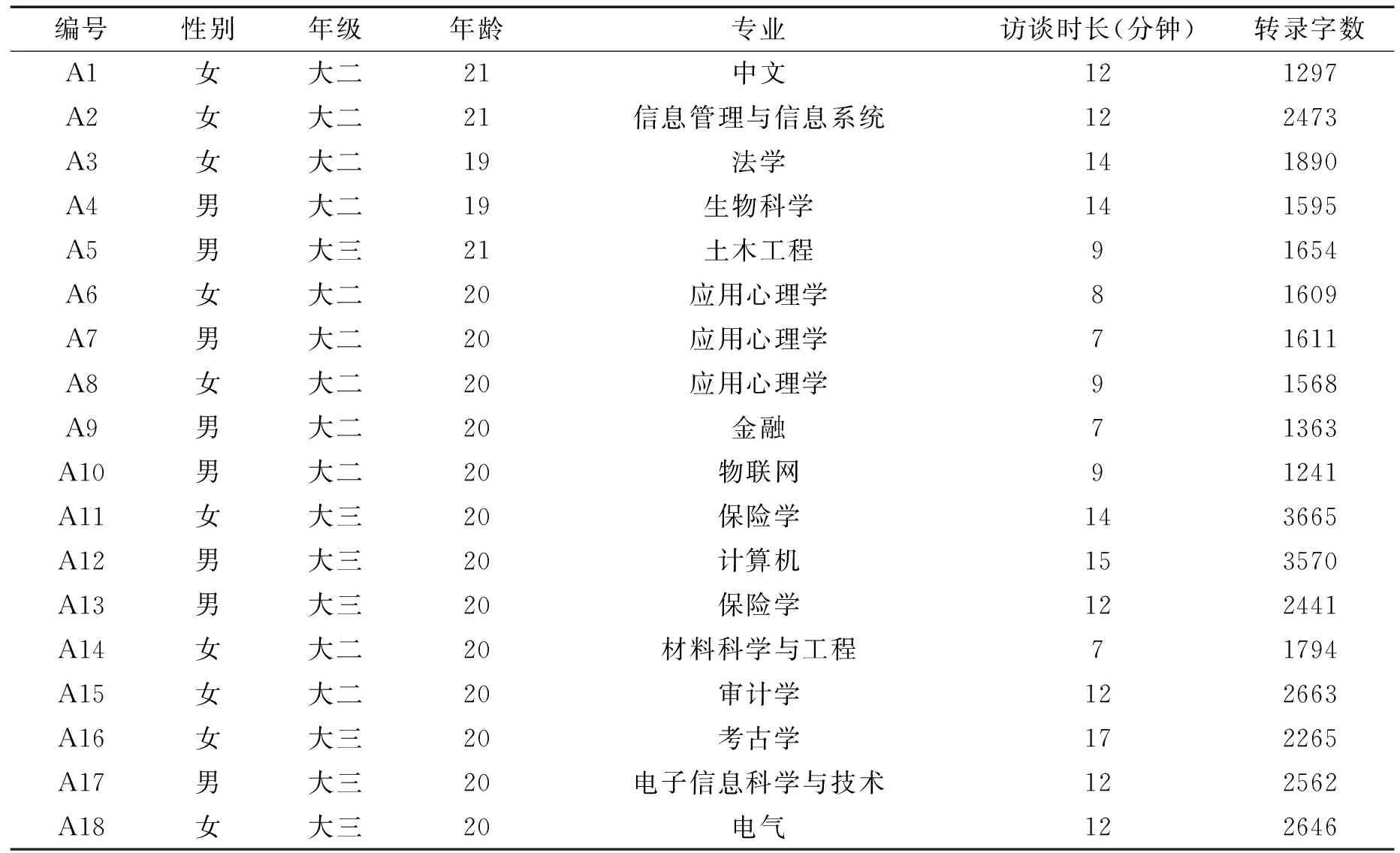

本研究采用网络招募的方式,共招募自愿参与的全国各地高校的大学生18名,包括8名男生,10名女生,平均年龄20岁,专业涉及中文、应用心理学、信息管理与信息系统、生物科学、土木工程、法学、金融、物联网等(见表1)。

表1 访谈对象的基本信息

(二)资料搜集

1. 访谈员

访谈员由5名福州大学应用心理学专业的学生担任,均受过质性研究方法的专业培训,对访谈主题较为熟悉。

2. 访谈提纲

采用半结构化的访谈提纲,访谈题目包括被试的手机使用情况,对 “低头族”的理解,是否出现“低头族”行为,认为“低头族”是否普遍以及普遍的原因,给生活带来的积极影响和潜在的消极影响等。

3. 访谈过程

正式访谈的时间和地点主要考虑受访者方便,选择在安静不易受外界干扰的环境中进行。受新冠肺炎疫情的影响,除了5位受访者就近当面访谈外,其余均使用线上访谈的方式。访谈开始时,向受访者介绍访谈员的身份及访谈的目的、意义,强调研究的匿名性和对访谈资料的严格保密,在得到被试许可的情况下对访谈过程进行全程录音。

当从受访者处获取的信息达到饱和时便结束访谈,访谈时间在7到17分钟,最后对被试表示感谢,并解答被试的疑问。访谈员在访谈结束后24小时内撰写访谈日志并将访谈的录音转为逐字稿。最终转录完成的18份访谈逐字稿文本资料共3.8万余字。

(三)资料分析

本研究基于扎根理论的质性分析方法对访谈资料进行编码和范畴化,并进一步发展出理论。

三、研究结果

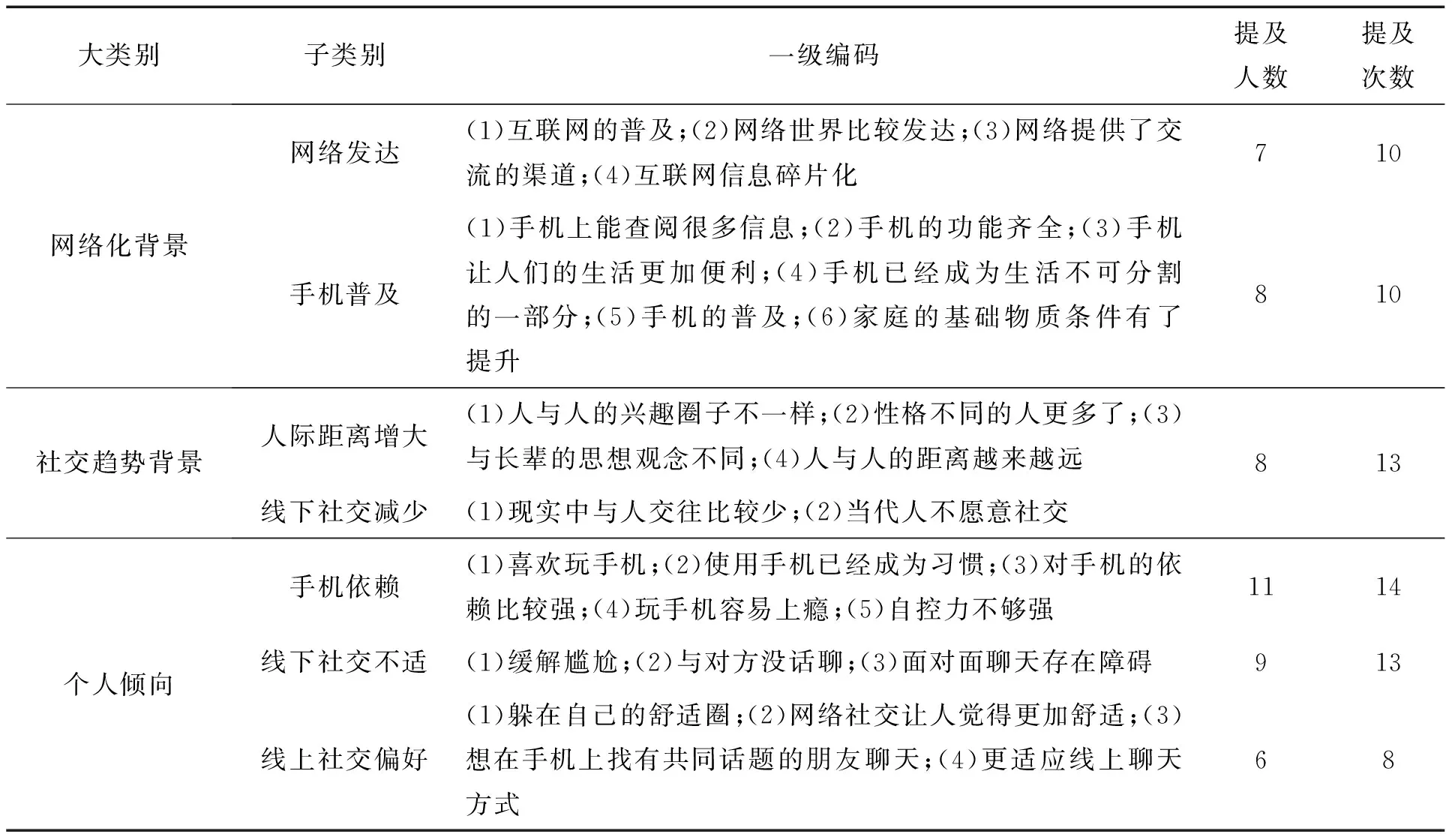

(一)大学生对“低头族”现象普遍的原因认识

关于“低头族”普遍的原因,在对访谈资料的分析中共得到28个一级编码。经过对编码的分析和比较,可以划分为宏观上的网络化背景、社交趋势背景,以及微观层面的个人倾向三个方面,每个方面又有若干个子类别(见表2)。

表2 “低头族”现象普遍的原因编码统计

1. 网络化背景

网络发达。网络技术的发展,为人们的信息获取、人际交流等方面带来了极大便利。访谈示例: “互联网很多信息碎片化了,就挤占了人们更多的碎片时间,这是一个原因吧。”(A4)

手机普及。由于经济和技术的发展,智能手机越来越大众化,逐渐成为生活中不可或缺的工具,人们可以随时随地使用手机。访谈示例:“手机有通讯功能,可以了解世界各地、全国各地的资讯,还可以娱乐,它的功能非常广泛,所以大家觉得它特别方便,点外卖买东西都可以在手机上操作,大家就更离不开手机了。”(A2)

2. 社交趋势背景

人际距离增大。由于社会的变迁和人际交往方式的变化,导致人与人之间的心理距离越来越疏远,情感更加淡薄。访谈示例:“现在大家独自生活的时间比较多,电子产品是一种渠道,它给人提供一种交流方式,但是无形中又建了一堵墙,所以我觉得人与人之间的距离感拉远了,‘低头族’就变得更多了。”(A18)

线下社交减少。如今人们越来越依靠互联网进行社交,而线下的社交活动大量减少。访谈示例:“人们长期在网上泡着,现实中的人际交往就变少了。” (A16)

3. 个人倾向

手机依赖。有些个体由于自控力较低等因素容易对手机产生依赖,难以抵制手机的诱惑。 访谈示例: “自控能力比较差,不能摆脱对手机的关注,因而难以转移到对人的关注上。”(A5)

线下社交不适。有些情况下个体在线下社交时会产生尴尬、心理不适等消极体验,所以引发对线下交流的逃避或抗拒。访谈示例:“觉得自己对现实社交存在一些障碍,就是面对面的时候会有些许尴尬,就……嗯……更愿意低头。”(A15)

线上社交偏好。相较于线下社交,有的人在线上社交中更能卸下心理防备,轻松地进行交流。访谈示例:“习惯了依靠网络社交,在网上比较放得开,让人觉得更加舒适,导致这种习惯演变到了现实生活中。” (A15)

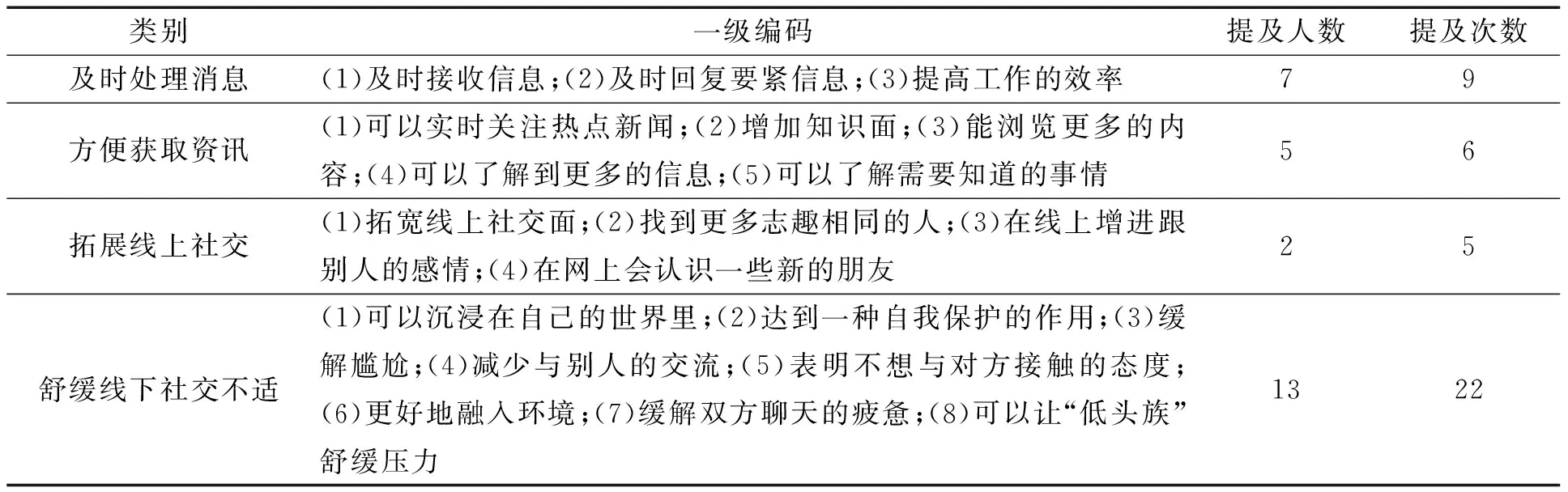

(二)“低头族”的积极影响

关于“低头族”的积极影响,在对访谈资料的分析中共得到20个一级编码,经过对编码的分析和比较,可以划分为及时处理消息、方便获取资讯、拓展线上社交和舒缓线下社交不适四个方面(见表3)。

表3 “低头族”的积极影响

1. 及时处理消息

“低头族”长时间使用手机能及时地接收和回复信息,从而可能更及时地完成学习工作任务。访谈示例:“‘低头族’行为可以加快我们接受信息的时间,如果出现人机分离的情况,有可能使一些要紧的信息接收以及决定产生滞后,对工作或学习的影响较大。”(A11)

2. 方便获取资讯

“低头族”通过使用手机能够快速、广泛地了解时事新闻等资讯,同时拓展自己的知识面。访谈示例:“增加了知识面,可以了解到更多的信息。”(A10)

3. 拓展线上社交

“低头族”通过网络社交能够结识更多志趣相投的朋友。访谈示例:“对于线上人际关系,我感觉会拓宽‘低头族’的社交面,认识更多的人,找到更多志趣相投的朋友,比如说跟人家聊天、打游戏等,其实是可以增进感情的。”(A11)

4. 舒缓线下社交不适

“低头族”通过使用手机来缓解面对面交流的尴尬、疲劳等消极情绪体验。访谈示例: “我觉得比较适合那些话比较少或者偏内向的人,可以通过看手机达到自我保护的目的。比如聚会时插不进话,没事干,那就玩会手机以缓解尴尬。”(A13)

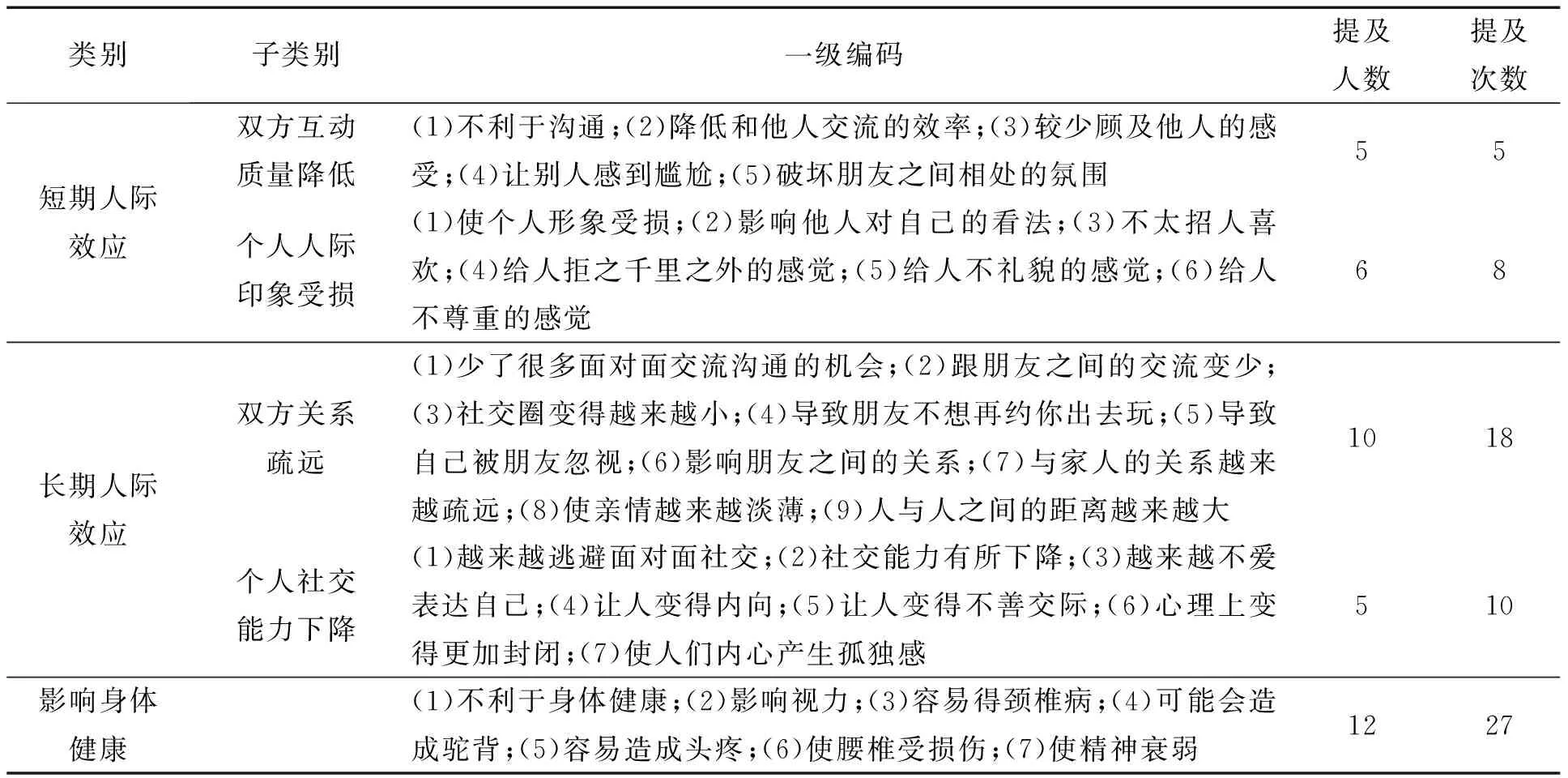

(三)“低头族”的消极影响

关于“低头族”的消极影响,在对访谈资料的分析中共得到34个一级编码,经过对编码的分析和比较,可以划分为短期人际效应、长期人际效应和影响身体健康三个大的类别,各类别又可以细分若干子类别(见表4)。

表4 “低头族”的消极影响

1. 短期人际效应

双方交流效果降低。“低头族”在社交时沉迷手机而忽略他人,导致谈话对象对谈话的满意度以及双方谈话质量、效果降低。访谈示例:“会导致两个人之间本来比较好的气氛被打破了。”(A13)

个人人际印象受损。“低头族”在与人交流的过程中由于玩手机忽略他人,给人留下不好的印象,使自身形象受损。访谈示例: “过度地沉迷在虚拟世界里,会使自身和外界产生一层看不见的隔膜,给人一种拒人于千里之外的感觉。”(A4)

2. 长期人际效应

双方关系疏远。“低头族”由于长时间低头玩手机,与家人和朋友的沟通减少,关系也越来越疏远。访谈示例:“会导致你的朋友不再约你出去玩。本来就是图个聊天放松,虽然你人在那里,但是你却一言不发或者拿手机忙自己的事情,对于你的同伴是不好的体验。”(A11)

个人社交能力下降。“低头族”因长时间玩手机缺少人际交往导致其内心变得更加封闭,越来越不善于社交。访谈示例:“如果过分地依赖手机变成一个彻彻底底的‘低头族’,你的社交圈会变得越来越小,你的社交能力也会下降,我觉得这不利于一个人的发展,因为人毕竟是一种群体动物需要社交的。”(A18)

3. 影响身体健康

“低头族”由于长期低头玩手机对身体各方面产生不好的影响。访谈示例: “‘低头族’对生理方面也有一定影响,会影响视力、脊椎等身体问题。”(A5)

四、讨论与结论

本研究根据扎根理论方法,通过对访谈资料进行系统分析,揭示了“低头族”行为产生与强化的原因,并且对“低头族”行为带来的利弊认知进行了分析,具有重要的理论与现实价值。

(一)大学生“低头族”行为产生的社会与个体因素

通过对大学生被试的访谈,发现“低头族”行为的产生是由多个方面的因素共同促成的,其中既有宏观的技术变迁、社交趋势等社会发展因素,也有微观的个体心理与行为倾向等。

一方面,从宏观的社会背景看,“低头族”行为的产生离不开技术的发展变迁,尤其是网络和智能手机的普及。移动通信设备以及各类通信App极大地改变了人们传统的联络方式,为我们的社交网络提供了一种打破时间、空间限制的连接。Rainie和Wellman(22)Rainie L.,Wellman B., Networked: The new operating system. The MIT Press, 2012.将这种通讯方式的改变称为“三重革命”,即社交网络、互联网和移动革命,这种“无时差式”通讯大大缩短了过去阻碍人们交往的物理距离,一定程度上构成了“低头族”现象日益普遍的技术与物质基础。“网络发达”与“手机普及”是大学生们在访谈时提到的“低头族”行为的两个因素。此外,科技对生活方式的改变,人与人之间的社交特点与趋势也发生了变化,线上社交的比重越来越高。过去的社交大多是受阶层和地理距离的限制而形成的社交圈,圈子固定而紧密;如今的社交网络,人们更多是依靠兴趣和行业聚集在一起,人情间的联系相较于过去更为松散。在本次访谈中,大学生被试普遍提到人与人之间的线下社交有所减少,人际距离增大,这个因素是前人“低头族”研究中没有涉及的。综上,可以认为是移动互联网的发展以及线下线上社交的此消彼长共同助推了“低头族”行为的普遍。

另一方面,“低头族”行为在个体间存在较大差异,本研究通过访谈揭示了影响“低头族”行为的个体因素:(1)个体的个性特点(如自控力、自闭性格)导致不同个体在“低头族”行为倾向上存在差异。虽然一些受访者深知“低头族”行为会对人际关系产生危害,但他们也都承认自己是“低头族”的一员,并且表示他们在与他人交往的过程中常常会忍不住使用手机,控制不住自己的行为。前人的研究也发现了同样的现象,即不论当前情境下使用手机是否合适,人们都有使用手机的倾向。(23)Bianchi A.,Phillips J. G., “Psychological predictors of problem mobile phone use”, Cyberpsychology & Behavior, vol.8, no.1(2005), pp.39-51.“低头族”群体自制力的缺乏让他们更加无法控制自己使用手机的行为。(24)Davey S., Davey A., Raghav S. K., et al., “Predictors and consequences of ‘Phubbing’ among adolescents and youth in India: An impact evaluation study”, Journal of Family and Community Medicine, vol.25, no.1(2018), pp.35-42.(2)由于手机功能越来越强大,可以让用户随时随地使用和交流,因此个体也容易出现在学习、工作或社交场合中同时使用手机处理其他事情的多重任务习惯(Multitasking preference)。(25)Kononova A., Zasorina T., Diveeva N., et al., “Multitasking goes global: Multitasking with traditional and new electronic media and attention to media messages among college students in Kuwait, Russia, and the USA”, International Communication Gazette, vol.76, no.8(2014), pp.617-640.访谈中也发现,受访者认为手机同时兼具及时获取资讯、处理各类信息等优点。因此他们可能会在各种场合包括人际场合中同时使用手机处理其他事情(可能与社交相关,也可能无关),这种多重任务习惯也导致个体更容易在社交场合中不自觉地出现“低头族”行为。(3)“低头族”行为带来的人际效应会进一步加剧个体对移动社交模式的路径依赖,进而强化其“低头族”行为。根据访谈结果,本研究提出这种模式的强化可以通过两个人际效应路径产生:一是“低头族”行为可以帮助个体暂时缓解线下社交带来的不适或尴尬,还能拓展线上社交,强化了个体线上社交的偏好;二是长期的“低头族”行为导致个体的线下社交受损(线下关系疏远、线下社交能力下降),进一步强化个体对线上社交的依赖以及通过手机逃避线下社交的需要。因此长期的“低头族”行为,造成个体在线下社交和线上社交中陷入失衡的状态,越来越逃避现实社交、依赖线上社交模式,形成恶性循环。“低头族”个体在两种社交模式上的偏好及自我效能感上的差异如何影响其人际关系,值得后续研究并深入探讨。

(二)“低头族”行为对人际的影响——“南辕北辙”的悖论

“低头族”现象是一种伴随网络与手机发展带来的现象,通过手机人们可以随时随地进行沟通或获取信息,但是这也打破了现实与网络的界限,可能前一秒还在跟现实中的好友交谈,下一秒拿起手机就置身于网络空间了。“低头族”现象的典型表现就是人们彼此相聚却不相互交谈的一种人际悖论。正如下面这个访谈示例:“有的朋友,好不容易约出去逛一次街,在试衣服、挑衣服或者是选购商品的时候,她会时不时看手机,你问她问题,也显得很敷衍,让我觉得她好像与我们隔离了一样。” (A11) 从访谈中可以发现,受访的大学生被试普遍认为“低头族”行为给人际关系带来了诸多负面影响,包含短期、长期负面效应及对个人、双方关系的影响等。一方面,从短期负面效应来看,在面对面互动场景中出现的“低头族”行为不仅会使自身的人际印象受损,也降低了双方交流的质量以及谈话伙伴对于沟通的满意度。“低头族”表现出来的低头、目光回避等对他人漠不关心的信号,会使这样的行为在缺乏合理解释的情况下容易被他人解读为一种“社会排斥”(26)Richmond V. P., McCroskey J. C.,Hickson III M. L., Nonverbal behavior in interpersonal relations (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education, 2008.,而社会排斥通常会导致负面的情绪唤醒,从而对人际关系产生不良的影响。(27)Sanford K.,Rowatt W. C., “When is negative emotion positive for relationships? An investigation of married couples and roommates”, Personal Relationships, vol.11, no.3(2004), pp.329-354.另一方面,长期的“低头族”行为不仅会给个体带来社交范围缩小、社交能力下降、出现心理问题等负面影响,还可能会破坏与现实中重要他人(如朋友、家人和伴侣)的关系。研究发现,若与恋人交谈时回复短信或查看社交软件,甚至根本不与对方互动,会给对方传递出“我觉得手机比你更重要”的信息,进而损害到双方的关系。(28)Wang X., Xie X., Wang Y., et al., “Partner phubbing and depression among married Chinese adults: The roles of relationship satisfaction and relationship length”, Personality and Individual Differences, vol.110(2017), pp.12-17.

“低头族”现象表现出的另外一个人际悖论是,人们寻求联系却走向孤独。正如美国社会心理学家Sherry Turkle在《群体性孤独》(AloneTogether)一书中提到:“我们在网络上与他人联系越来越紧密,却变得越来越孤独。”(29)Turkle S., Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books, 2011,pp.13-15.根据马斯洛需要层次理论,“爱与归属”是我们人类的一种基本心理需求,我们作为社会群体中的一员总是渴望得到来自外界的关注,获得人与人、人与群体之间的亲密感。随着通讯方式的改变,线上交往的模式尤其是移动社交模式渐渐取代了传统的书信、电话以及面对面交流方式,人们的社交需求越来越依赖于在线方式。与传统面对面交流相比,在线交流具有较少的非语言线索、较高的匿名性、更容易建立新的社会关系、加强现有弱关系以及信息更容易得到广泛传播等特点。(30)Lieberman A.,Schroeder J., “Two social lives: How differences between online and offline interaction influence social outcomes”, Current Opinion in Psychology, vol.31(2020), pp.16-21.然而我们的访谈发现,当“低头族”群体过多地依赖手机时,反而造成跟朋友之间的交流变少、社交圈变得越来越小、与家人的关系越来越疏远、亲情越来越淡薄及内心更加孤独等反面效果。国外的追踪研究发现,对手机的沉迷会导致个体孤独感的提高,会降低个体的生活满意度,(31)Marttila E., Koivula A.,Räsänen P., “Does excessive social media use decrease subjective well-being? A longitudinal analysis of the relationship between problematic use, loneliness and life satisfaction”, Telematics and Informatics, vol.59(2021), p.101556.从而进一步强化其网络使用行为(32)Tian Y., Guo Z. X., Shi J. R., et al., “Bidirectional Mediating Role of Loneliness in the Association Between Shyness and Generalized Pathological Internet Use in Chinese University Students: A Longitudinal Cross-Lagged Analysis”, The Journal of Psychology, vol.152, no.8(2018), pp.529-547.。一个孤独的人在使用社交媒体时可能会获得短暂的积极感觉,但可能无法解决导致孤独感或社会分离感的潜在现实生活中的社会问题,最终这些问题甚至可能变得更糟。(33)Sheldon K. M., Abad N.,Hinsch C., “A two-process view of Facebook use and relatedness need-satisfaction: Disconnection drives use, and connection rewards it”, Journal of Personality and Social Psychology, vol.100, no.4(2011), pp.766-775.因此,当个体试图通过“低头族”行为寻求与他人有更好联结的时候,或许会产生“南辕北辙”的效果。“我觉得一旦形成了对手机的依赖……你有的时候会逃避面对面的社交,碰到这种情况就低头,会让你减少或者浪费掉很多现实中与人面对面沟通的机会。因为我觉得比起网络社交,还是面对面的社交更直接,也更符合我们人类世界,沟通会更真诚,会减少很多的虚假东西,毕竟网络社交还是一种比较虚拟的方式。”(A15)

(三)警惕“低头族”行为的双刃剑作用

正如网络是一把双刃剑,它给人带来很多积极影响的同时,如果不当使用也会带来负面的影响(34)苏文亮、 刘勤学、方晓义, 等:《对大学生网络成瘾者的质性研究》,《青年研究》2007年第10期。,本访谈研究也发现“低头族”行为同样存在双刃剑的作用。

网络连接是接近彼此的方法,它同样也是有效地躲避和隐藏彼此的方法。首先,“低头族”行为可以缓解社交时的孤独、无聊、错失恐惧、尴尬等负性情绪,在当下可以短暂地逃避社交,躲在手机所营造的“安全毯”中。(35)Hunter J. F., Hooker E. D., Rohleder N., et al., “The Use of Smartphones as a Digital Security Blanket: The Influence of Phone Use and Availability on Psychological and Physiological Responses to Social Exclusion”, Psychosomatic Medicine, vol.80, no.4(2018), pp.345-352.鉴于前人研究大部分关注“低头族”的负面影响,本研究的贡献是通过访谈揭示了“低头族”行为可能给个体带来的好处。受访者提到在适当情况下使用手机可以缓解面对面聊天的疲劳,这时候手机的使用被看作是一种休息,给沟通者们提供了缓冲的时间。其次,受访者还提到,有时他们低头使用手机的行为是为了委婉地表达自己不想与对方继续接触的态度,避免直接的言语拒绝,这是在前人研究中未被提及的方面,可能也是中国文化中需要顾及对方面子的一种方式。可见“低头族”行为对现代人来说不仅是一种自我保护的屏障,它还可以起到礼貌暗示无交谈兴趣的作用。最后,“低头族”行为也可以满足现代人随时随地获取和处理各种信息的多重任务需要。

虽然“低头族”行为有时候可能具有一定的合理性,但是应注意避免造成对线下关系的负面影响。例如访谈者普遍认为“低头族”会引发他人的反感,造成对线下人际关系的损害。“低头族”行为是否会产生这种关系上的损害,很大程度上取决于低头行为的持续时间和频率,以及被低头者如何理解看待当事人的这种低头行为。“如果他是因为工作或学习,临时有事解决的时候,我觉得可以接受……但是如果一群人出来玩,你一直在低头看手机,不理会他人,不融入大家的环境,不制造话题,也不接任何话题的话,我就不是很想跟他相处。一次两次也就罢了,如果长期这样的话,就不想跟他出去玩了。”(A11) “低头族”行为往往会引发交谈对象的负面情绪体验,这可以通过Burgoon(36)Burgoon J. K., “A communication model of personal space violations: Explication and an initial test”, Human Communication Research, vol.4, no.2(1978), pp.129-142.提出的期望违背理论来解释——个体在人际互动中会对他人的非言语行为持有期望,违背这些期望会引起个体生理和(或)心理上的唤醒。例如有研究发现,在家庭聚会中年轻人出现的“低头族”行为违背了老年人的互动期望,老年人可能会感到受忽视与不被尊重,从而影响其幸福感(37)Kadylak T., “An investigation of perceived family phubbing expectancy violations and well-being among U.S. older adults”, Mobile Media & Communication, vol.8, no.2(2020), pp.247-267.;在工作会议场合中,手机的使用也会带来较高的期望违背,从而导致对“低头族”及会议效率的低评价(38)Piercy C. W.,Underhill G. R., “Expectations of technology use during meetings: An experimental test of manager policy, device use, and task-acknowledgment”, Mobile Media & Communication, vol.9, no.1(2020), pp.78-102.。为了减少因期望违背带来的负面人际效应,交谈时我们一方面应该尽量克制不必要的“低头族”的行为,减少其时间和频率,表现出对交谈过程的专注以及对对方的尊重;另外一方面,确有必要使用手机时尽量征得对方的同意或者向对方说明情况,以获得对方的理解,并且事后可以表达歉意。总之,手机为我们的工作、生活和社交带来了很多的便利,同时也需要我们合理使用,避免不恰当的“低头族”行为带来的弊端。

(四)未来研究的方向

随着智能手机在社会生活中的广泛使用,探讨“低头族”行为的成因及其人际效应影响对于指导我们合理利用手机具有很重要的理论与现实意义。在本研究的基础上,还有一些可以继续开展的方向,例如本研究主要聚焦于大学生群体,未来可以比较不同的年龄群体关于“低头族”的行为和态度是否存在差异;此外,未来研究还可以对“低头族”行为产生的个体心理行为倾向因素,以及“低头族”行为的利弊认知因素进一步开展定量研究并考察其相互作用机制;在应用实践方面,针对“低头族”带来的负面作用,如何在人际互动场合中减少不必要的“低头族”行为,并通过哪些策略减少“低头族”行为带来的潜在负面人际效应,也值得后续研究加以探讨。