两晋河内司马氏的结局

——兼论刘裕“族诛”说

王浩淼

(安徽大学 历史学院,合肥 230000)

今人在谈论两晋司马氏时,时常会论及两个问题,第一是民族融合,第二是晋宋禅代的社会转型,包括司马氏族诛等相关议题。但笔者查尽文献资料,并未有“杀尽司马氏”等类似词语,仅《读通鉴论》有“无噍类”一语[1],于是以司马氏结局做一篇论文,一来考证刘裕杀尽司马氏说的真伪,二来探明司马氏的结局。

司马氏是中古时期煊赫一时的家族,然而被刘宋所篡后,其地位竟一落千丈,从领衔阀阅到成为“废姓”,体现了家族在争相挤入士族行列的同时,也有贵族在逐渐沉寂的过程。关于两晋宗室的研究,张兴成先生著有《两晋宗室制度研究》[2],较为系统地梳理了两晋宗室在政治制度上的特点。朱子彦先生是研究司马懿家族有较好成果的学者之一,他在《司马懿传》中论证了从司马钧到司马防完成了由武入文的家族转型,即从武将家族转型为儒学大族[3]。李燕青考证了司马光的世系及后裔的分布[4]。虽然有部分论著提到司马氏结局的个例,但没有细致地探究司马氏入宋、魏后的轨迹,这就给笔者很好的余地去构思司马氏结局的脉络,如有不足之处,望各位方家予以批评与指正。

一、两晋之际司马氏的两种去向

两晋之际司马氏成员的去向可分为两部分:留居北方和南渡。

(一)留居北方

北魏末期,与高欢有旧交的司马子如,在《北齐书》中都以“自称”的口吻叙述,可见作者在没有实际依据的情况下似乎不相信他的自陈。司马子如自称河内温县司马氏,晋南阳王司马模八世孙,模死保继,徙居凉州,魏时移云中,其父名司马兴龙。《北史》作者将此举删去,仅称“自云河内温人也,徙居云中,因家焉”,可见李延寿并不相信司马保有遗子,但属温县司马氏系统是有可能的,但是仍然需要考证。事实上,在北方的晋室司马氏有多支是可能存在后裔的,宣帝弟司马通长子顺由于不满晋篡魏而有怨言,被流放至武威郡[5]1114。根据东晋立国后,少量宗室如司马勋、翘、滔等仍相继从北方南渡,说明前、后赵并未杀尽司马氏,他们被安置在河南、河北、辽东等广袤地区。北魏泰常年间,由于极端的自然灾害,河内、常山一带有河内司马氏领导发动起义,司马顺宰自称晋王,司马顺之自称受天帝命,都被北魏政府镇压,他们很可能与司马顺则、司马顺明是同宗,黄河以北的流民多相互串联,唐长孺先生曾对此有过论证。

明代司马晰所著《涑水司马氏源流集略》中对于夏县和山阴司马氏之间的关系有明确的记载,“南渡时,远祖侍郎伋举家自夏县迁浙之山阴,自是不归夏者十世矣”“吾家涑水之旧,夏甸之豪,而晋宗室司马孚之胤也”,山阴司马氏是夏县涑水司马氏的分支,涑水司马氏又是晋安平王司马孚之后,山阴司马氏逐渐繁荣,而祖支却逐渐沉寂。有学者认为无法验证司马光祖先征东大将军阳的信息而不能直接认可这些记载[4],但据司马阳所任官职十分显赫,且为安平裔孙,安葬于今陕西夏县来看,可以推测征东大将军阳当为征西大将军颙(后颙挟帝东讨司马越,不排除迁官的可能性),颙、阳音近,司马光很可能是颙的族裔。根据表1可知,司马孚有十支可能流于江北的后裔,大概率存有支裔寓居夏县,而汉的都城在平阳,说明在夏县的司马氏支裔并非通过被匈奴俘虏而安置,而只有司马颙被害死于陕西,加大了颙存有族裔的可能性。涑水司马氏传至北宋司马光,因此《宋史》称司马光为陕州夏县人[6],四世孙司马伋引领一支南渡到浙江山阴,后人不复返,这也说明了明代司马祉是山阴人,却到夏县科举了[7]。世人多认为山阴司马氏无祖,就认为晋室司马氏被族诛了。笔者检索《明清进士题名碑录索引》,总共列出6名司马氏成员进入会试,其中4例来自于浙江会稽、鄞县、山阴三县。《山阴县志》有8名山阴司马氏的科举情况:司马符(永乐元年举人,后任训谕)、司马恂(正统元年举人)、司马轸(景泰元年举人,任国子助教)、司马垚(恂子,天顺元年举人,任郎中)、司马垔(轸侄,成化八年进士)、司马铚(弘治元年举人,任训导)、司马灏文(鄞县人,康熙五十二年举人,翰林)和司马清(康熙五十三年进士)[8]。

(二)自北向南迁徙

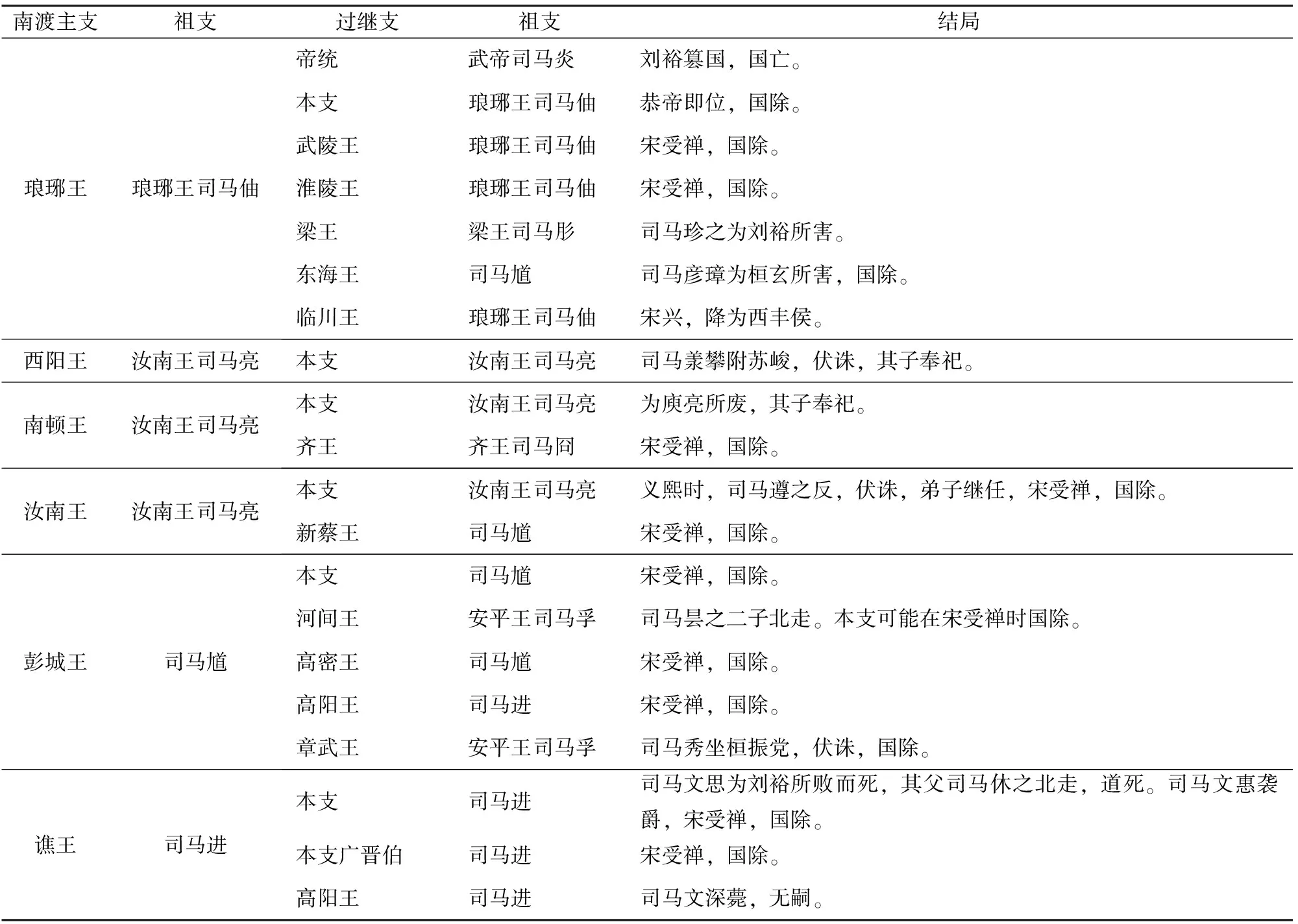

西晋时期,诸王出镇罕有在江南者,直至永嘉之难,全国形势发生了大变化,江北地区胡人铁骑充斥,晋室司马氏遭到灭顶之灾,最早渡江的司马氏,俗称五马渡江,宋朝王安石曾经在《答张奉议》一诗中嘲讽五马之一、后为东晋开国皇帝的晋元帝司马睿“五马渡江开国处,一牛吼地作阉人”,诗句实际在谈论反对新法的司马光。其中五马分别是琅琊王司马睿、西阳王司马羕、南顿王司马宗、汝南王司马祐和彭城王司马纮,与谯王支合为东晋司马氏系统的主支(表1)。

表1 可能留有子嗣于北方之西晋司马氏信息

随着东晋政局的动荡起伏,西阳、南顿王本支受到残酷的打击而被废除了爵位,但他们的后人因此保住了性命,而汝南王支侥幸保存了爵位,原因正如“成帝哀亮一门殄绝”,三支系统都是司马亮分支,而汝南王司马亮死后,“时人怜之”,甚至“丧葬之礼如安平献王孚故事”[5]1593。在皇室与士族对峙过程中,士族必须对任用宗室的政策有所妥协,而皇室也要借宗室忠臣之后发展自己的实力。当王恭、桓玄率领江上兵讨伐司马元显时,一场士族与宗室间的混战展开了,至桓玄战败,杀害了谯、东海、齐、广晋伯,其中,东海一支绝。这一次波动影响巨大,宗室中较有名誉者损失殆尽,但他们的宗支大部分仍保留了下来。刘裕执政后,进一步扫灭上游诸郡中的宗室,其中与桓氏有关系的章武王系统是首要剪除对象。义熙元年,章武王司马秀与益州刺史司马轨之被处死,国除。次年,在刘裕准备初次伐蜀时,益州刺史司马荣期随即被参军杨承祖所杀,伐蜀部队很快就撤离了,两件事情的时间如此紧凑,不得不让人怀疑司马荣期之死是刘裕刻意安排的,《魏书》曾提到司马荣期子司马楚之送父丧回丹阳的片刻,就听到自己叔父兄长已被刘裕诛杀[9],更能说明诛杀司马荣期家族是蓄谋已久的。紧接着梁州刺史刘稚推戴汝南王司马遵之谋反,相继被杀害,以上3例似乎表明刘裕在借讨伐桓氏、谯氏的机会铲除上游地区的司马氏。

通过表2我们可以发现,除去恭帝本支很难有子嗣外,共一伯十王两庶人支成功保留了下来,并非今人所言“诛尽”,而且这些支系成了以后寓居南方的河内司马氏的祖支。刘宋王朝虽然僭位于晋室,但仍然任命一些晋室宗王后裔,这些司马氏成员甚至与朝廷官员皆为姻亲。《陈书》卷32记载:司马暠“父子产,梁尚书水部侍郎、岳阳太守,即梁武帝之外兄也”,司马暠也为温县司马氏后裔,晋齐王三世孙,司马子产与梁武帝为表兄弟关系,即司马子产之父与齐镇南将军萧顺之为连襟。司马暠与其子司马延义都崇尚孝义,《陈书》在描写父子二人时用了两次“过礼”。又有司马申者,具有谋略,多次帮助王僧辩处理军务,入陈后迁官多次,多为武职,姚思廉对其评价颇高,可惜我们无法知道其支系和子孙的情况。《梁书》卷40记载了一名南渡晋室成员,精通于礼乐的司马褧是高密郡王司马纯之的曾孙,他是自刘宋以来有明确记载于正史的南渡成员之一,另一位是司马筠,同样精通三礼,是晋谯王司马氶七世孙,祖父与晋汝南王重名,担任刘宋司空从事中郎,父亲司马端担任萧齐奉朝请。东汉后期,河内司马氏从尚武转向尚文,宣帝司马懿兄弟多为本地名士,当司马氏在政治和军事上被约束后,他们继续崇尚礼教,与海内名士相互交流,因此司马暠入周后会被朝廷任命为司州大宗正,负责管理本州的荐举工作也不足为奇。早在东晋时,西阳王司马羕、南顿王司马宗因罪被杀,且被废黜属籍,咸康年间复籍,子孙择一为奉车都尉、奉朝请。奉朝请非官,《汉律》称“春曰朝,秋曰请”,只是作为每年朝见的优待资格而已,晋时一般任命于宗室,南朝时人数扩大,其中包括了前朝的宗室。尽管后世文献没有直接记载两晋之际南渡宗室后裔,但我们根据司马楚之送葬其父于丹徒的信息可知,现江苏省的丹阳市、金坛市似乎就是他们的聚居地。

表2 自北向南五支过继情况

二、晋末及以后司马氏的北移

自南向北是建立在自北向南以后的分支去向。自刘裕有篡权之心后,宗室有远见者开始密谋对抗篡位者,但是刘裕通过击败孙恩和伪楚政权而取得北府兵的绝对领导权,继而通过消灭南燕和后秦两个政权而取得政治最高决定权时,这些反抗的宗室的势力无疑是杯水车薪。晋末宗室自北向南者分为两大块:荆雍州地区和青冀州地区。

荆雍州:当刘裕近60岁时急于取代司马氏,他最大的障碍就是司马氏宗支和党羽,但如果要求他在短时间大肆诛杀司马氏是不切实际的,当时谯王支系在朝廷内外都有势力,司马休之是荆州刺史,负责长江上游诸兵马,其子司马文思继承谯闵王爵位,而雍州刺史鲁宗之也更愿意扶助司马氏,针对这些有碍于实施篡位计划的人员,刘裕首先从内部入手,利用司马文思的过错而诛杀党羽,再将司马文思交付其父,“意欲休之杀之”,以此激怒司马休之。刘裕的目的是正式向司马氏中反对自己的成员宣战,在朝之司马氏尚能自保,而出镇者要么进行抵抗,要么放弃兵权。刘裕之所以在义熙十年悍然对荆州司马氏宣战,实际上是篡位计划的其中一环,继诛杀诸葛长民之后,他在义熙八年针对荆州司马休之采取了3个步骤:剿灭或逼反上游宗室、以质尚浅者伐蜀且不许诛杀蜀人、从荆州析置出湘州。正如韩延之后来回复刘裕的那样:“刘藩死于阊阖之门,诸葛毙于左右之手;甘言诧方伯,袭之以轻兵;遂使席上靡款怀之士,阃外无自信诸侯,以是为得算,良可耻也!”[10]由于长江上游是劲敌,刘裕亲自督战,最终司马休之北上入长安,与此同时,司马国璠在南燕被镇压后也来到了长安。义熙十七年后秦灭,休之会同国璠、道赐等来自青兖地区的河间王支,以及曾为司马休之所仇恨的桓氏等向北魏长孙嵩请降,不久休之死于军中,其子文思入魏,被封为谯王,曾担任一军统帅。

司马楚之从丹阳逃亡至竟陵荆蛮深处,后与司马文荣、道恭、顺明等晋室疏属在洛阳附近筑坞堡自卫,不久率领降户、部曲投降北魏,并在一段时间内居汝颍以备宋。关于司马楚之的世袭,《魏书》《北史》均有传,乾隆二十年出土之四司马墓志和近年出土之司马金龙、司马悦墓志可以很好弥补一些司马氏信息的空白。罗尔波等根据正史和《东魏司马昇墓志》推算得司马昇是司马楚之长子司马宝胤子,而司马楚父司马荣期是司马恢之之子[11]。实际上这一考证有两处错误。墓志谈到:“以天平二年岁次乙卯二月廿一日春秋卌有一薨于怀县”,按天平二年为535年享年41可知,司马昇的出生之年当在495年,根据《魏书》关于司马楚之在和平五年去世,时年75可知司马楚之当在390年左右出生,又根据司马楚之在奔魏前已生下了长子司马宝胤,奔魏后产下次子金龙,奔魏的时间也有记载,“太宗末,山阳公奚斤略地河南,楚之遣使请降”,太宗明元帝是在泰常八年(423年)去世,假设此时司马宝胤出生,那么他至少72岁生下了司马昇,这几乎很难实现。另外墓志称:“祖荆州,才地孤雄,震玉誉于江左…”,这是符合《魏书》关于司马楚之入魏后的封爵情况,但是墓志还称:“曾祖彭城王,擅金声于晋阁,作蕃牧于家邦。”即表明司马楚之的祖父是彭城王,而司马恢之被封为高密王,作者并未将二者进行区分,而是模糊地定义为“相同”,却与墓志信息不符。实际上墓志词给予了诸多信息,该篇作者并未合理运用,其词曰:“盛美攸源,发业晋轩,陇西之子,琅琊之孙。”司马楚之被封为琅琊贞王,似可明确其有三子:宝胤、金龙、跃。按照前文对于年龄的计算,宝胤至少在司马昇之前的二十年出生,此时是北魏的时间段,但是《魏书》只谈一“卒”就没有了下文,似说明他没有子嗣,但司马跃不同,《魏书》没有说到“卒”,说明还没有说完就已结束,似表明他有子嗣。司马金龙有四子,根据《魏书》记载,司马金龙在太和八年(484年)去世,而司马昇是在495年左右出生,所以不可能是司马金龙之子。墓志中的“陇西”极为关键,加上《魏书》关于司马跃的记载,第一,他代替父亲和兄弟担任云中镇将,“楚之父子相继镇云中,朔土服其威德”,第二,司马跃在太和十九年去世,正好就是495年,《魏书》之所以没有记载司马昇,很可能是涉及到本朝就停笔了,如明元皇帝裔瓜州刺史元均[12]、文成帝裔元温和献文帝裔元毓等均不曾见于《魏书》,该文作者仅靠臆断造成了支系误差。

根据《北史》关于司马楚之是司马馗的八世孙[13]1042,我们可以知道司马荣期的世袭。根据《北史》对崔逞的记载,他是“魏中尉琰之五世孙也,曾祖谅,晋中书令”[13]867,根据《三国志》对崔琰的记载,“琰兄孙谅,字士文,以简素称,仕晋为尚书大鸿胪”,可以确定这时的五世孙包含了自己。同书《崔鉴传》也记载了崔赞以下六世的信息,并称崔赞是崔鉴的六世祖[13]1159。司马楚之是司马馗的八世孙,而在彭城王系统中,司马馗的八世孙是司马崇之,则司马楚之和司马崇之是同祖兄弟,则司马荣期是彭城王司马弘之之子,因此从司马馗到司马昇的世系应该是:司马馗—司马权—司马植—司马释—司马纮—司马玄—司马弘之—司马荣期—司马楚之—司马跃—司马昇。

青冀州:晋室原青冀州管辖今徐州地区,当司马氏面临桓玄之乱时,河间景王司马昙之诸子司马国璠、叔璠皆奔蜀,王夫之曾言:“国之将亡,俱内逼而逃之夷,自司马国璠兄弟始。”[1]414紧接着襄城直接面临桓氏的冲击,太守司马休之也奔向南燕。实际上以本朝朝臣投奔敌国者在春秋时即有,如伍员等,楚汉争霸时项伯破坏了鸿门宴而使刘邦有机会逃离险地,但以上二例没有绝对的对错之分,楚吴都没有成为一统王朝,也就不存在道义之分,而项伯帮助的刘邦却建立了汉朝,因此后人更多地是给予赞颂。吴晋之交,吴国宗室孙秀背国投奔晋国,但他没有担任过伐吴大将军,仅被赐予虚职以示美意[14]。事实上,慕容翰也曾投狄,但仍有“恐遂灭其国”之心,实属无奈,而司马国璠恰不仅开启了帮助敌人讨伐本国的先声,还具有不灭不罢休之心,此后“楚之、休之相继以走归姚兴,刘昶、萧宝寅因以寿王封于拓跋氏,日导之以南侵,于家为败类,于国为匪人,于物类为禽兽,偷视息于人间,恣其忿戾以徼幸,分豺虎之余食,而犹自号曰忠孝,鬼神其赦之乎”[1]414。王夫之是明清易代之人,痛斥清人扰乱中原,尤其对汉人投降者的鄙夷,在对司马氏北投的评论中,他将拓跋鲜卑视为满人,晋朝北投者视为明朝投降派。他认为司马国璠北投是起于桓玄之乱,尽管如此,桓玄很快败亡,国璠兄弟不仅南侵,曾一度攻打到广陵城,还继续投靠其他胡人政权,此时“刘裕之窜固尚未成,可静俟其成败者也,不能一日处于萧条岑寂之中。”而司马氏的失败,恰源于这些不作为的北投者,“司马氏投夷狄以亟病中夏,刘裕之穷凶沂推刃也”。事实上,这种以局部世代看历史容易偏离正确的视角。刘裕在镇压孙恩起义时已逐渐崭露头角,成为北府兵不可或缺的人物,而士族的腐败已经十分明显,在讨伐桓玄时势力更是一落千丈,而刘裕首先率领北府兵,在博弈下获得大胜利,迎还安帝,成为独揽朝政的人物。此后他通过一系列战事扩大自己的影响,并同时打击士族和异己势力,桓氏是打击士族的导火线,而与桓氏有关系的司马氏必然成为他下一步的打击目标。宗室在南渡后经历一连串的军事和政治打击下呈现颓势,也是寒门士族集揽权力的最大绊脚石。自司马元显以后,宗室掌握的兵权有限,无法凝聚在一起,司马休之可作为事例,他是北投者,桓玄失败后复南还,并坐镇上游重要军镇江陵,其子在朝内承袭重要藩爵,尽管结交各股势力,但是地位仍远不如刘裕,最终北走后秦。

刘裕灭南燕,青冀州一度扩张至南燕全境。晋室疏属由于血缘过于疏远,他们无法通过恩荫方式获得封赏,但能取得下级官职,尤其存在于北伐之际。在晋军取得讨伐南燕战事胜利后,相继又取得伐蜀、伐荆战役的胜利,而在青冀州的下层宗室不满刘裕剪除司马氏中有威望的司马休之,利用齐鲁官吏多不直刘裕的心理,希望借用武装力量占据后燕故地,与荆州成为犄角,比较著名的是在司马国璠围攻广陵城的次年,司马道赐刺杀刘敬宣成功。他们一部分向西北逃走,预感到在齐鲁之地进退两难,于是希借后秦、北魏的力量救助司马休之。另一部分继续留居在淮北地区进行对抗,甚至勾结北魏断绝晋军归路,如齐郡太守王懿。《宋书》卷5有“(元嘉二十八年)亡命司马顺则自号齐王,据梁邹城”的记载,3个月后这位司马氏成员就被镇压。根据齐鲁地区司马氏频繁暴动的次数,表明这边曾是聚居区之一。鲁南之司马氏通过改姓为“司氏”“马氏”“冯氏”等来躲避刘宋的杀戮,现如今这片地区有东晋堂司氏祠堂,每年都有司氏子孙前来拜祭。由此可见,刘宋政权对南燕故地的军事争夺持续了很长时间。

司马国璠兄弟从后燕投奔后秦,与荆雍支的司马休之重新汇合。当刘裕灭后秦,甚至一度控制了河内郡,以冠军将军毛修之为太守,令高密王司马恢之拜谒晋五陵。北投者奔夏,北魏灭夏,又入魏。司马叔璠长子灵寿封温县侯,又“从西平公安颉破虎牢、滑台、洛阳三城,徙五百余家入河内”,我们目前不清楚这五百余家只是司马氏家族,还是包括俘虏和赏赐在内的依附者,但至少可以肯定的是彭城王的后代接管了河内温县的司马氏祖籍,并长期繁衍下去,如司马楚之后裔澄、司马叔璠孙祖珍都曾为司州秀才,甚至司马楚之所娶的魏国公主也被赐号为河内。

此外《魏书》还记载了司马天助,其自称是会稽世子司马元显子,但在《晋书》中,司马元显似乎没有后代,但是司马元显妃似乎很认定有子,却被刘裕阻拦,坚持以临川王司马宝之子过继,可见在政治的强压下,司马天助的自称有一定的可能性。随后他坚持在青兖地区抗宋,获得了魏室的认可。其子虽被封为温县子,但仍任职于青兖。北投之司马氏仍认定自己的祖籍在温县,因此大致围绕温县就居。

从时间看,分为三部分(表3):刘裕篡晋之际,北周入江陵和隋灭陈。北周入江陵,在江陵者多数入关,时任太子庶子的司马暠也不例外,暠随后坚持要求改葬元帝太子,于是准许南入陈,其子司马延义随行,余子及其余司马氏成员的信息则不得而知,如果入关,他们会暂时留在长安。隋灭陈后,南北实现融合,陈朝官员和以后江南士子也将涌入关陇,而司马子如子司马消难因与隋武元帝有交情而被免除死罪,他在北周原有三子,很可能留居长安,南奔陈后子嗣不清。

表3 晋宋之际北投司马氏信息

从空间来看,晋宋之际随同伐南燕之小宗司马氏和在建康受猜忌的宗室会选择青兖一代入中原,因后秦、北周、隋之都城在长安,处于上游之晋室司马氏以及被俘之司马氏会被迫选择荆州一带北上。

北魏对于北投有身份地位的司马氏是较为优待的,其目的有三:第一,似乎是为了有意凭借司马氏影响招揽南人。如以司马楚之居汝颖,“楚之渡河,百姓思旧,义众云集,汝颖以南,望风翕然,回首革面”[9]855,以司马天助等屯青兖地区。“招率义士,欲袭裕东平、济北二郡及城戍”,第二,配合作战,巩固战线。汉中杨氏是极度反复的势力,为了拉拢杨氏,北魏必须在大散关附近准备足够兵力,尤其在442年,刘宋攻陷仇池,为配合作战,谯王司马文思为中线趋襄阳,琅琊王司马楚之为西线趋仇池,东海公司马天助作为东线南侵。第三,大约442年至太和年间,部分州镇以故国后人充任长官,根据《元魏方镇年表》,朔州在444—488年由司马氏掌管,定州大概在462—464年由冯熙掌管,营州大概在452—460年由仇池杨氏掌管,并州在455—456年由乞伏成龙掌管,而陇西李氏大约在448—452年管理并州,我们可以发现,这些故国后人担任北部州镇长官的模式可能是由于北魏朝廷想借助这些故国后人的管理经验来帮助管理地方,加之他们是贵族,部曲众多,可以有效防御北方柔然,继而便于统治。

由此可见,在国家统一的趋势下,各地晋室司马氏的小支可能仍分散在各地,但是主支在北方中心的南移回到了河南地区,又因为政治的推动和版图的融合可能又分散到山西、陕西一带,与战国时期的秦支汇合,即至少在隋朝,司马氏的聚居地因为迁徙而主要聚居在3个地方:两浙、河南、陕西。《隋书》记载弑杀炀帝的司马德戡籍贯为扶风雍人[15],我们不能肯定他一定是秦支的后裔,但他们的血脉一定与河内温县司马氏相联系。

三、出现司马氏杀尽说的原因

自北齐关于司马子如家族的记载后,正史中很少出现司马氏,乃至河内温县司马氏的记载,于是后人误以为是刘裕族诛所致。尽管后世已探求出有一批司马氏成功躲避易代之屠戮,但是自隋唐开始,除夏县司马光一族外,罕有河内司马氏的记载。《明清进士题名碑录索引》一书中六例司马氏,山西、陕西各一例,浙江四例,多为司马光后裔,却没有河内司马氏直系的记载,他们似乎是因为遭人唾弃而从历史中消失了一样。根据时代的特点,河南温县司马氏自隋朝后不进入政治舞台的原因有以下几点,并试与鲜卑宇文氏作比较:

(1)晋室司马氏所处时代较为紧张,在南方是寒门与士族竞争激烈的地域,南方四朝君主都是寒门出身,他们成功挤入士族后一面需要士族的支持,一面在极力打击旧贵族势力,但他们共同的目的就是利用自己显贵的政治地位加紧对普通人民进行剥削和掠夺。司马氏属于没落贵族,但仍有死灰复燃的痕迹,而南朝皇帝性多猜疑,不管是本朝旁支还是故朝宗室,一般都是采取压制措施,且南朝政变多以武力为基本手段。司马氏本已从文,在政治上无法与新贵族和士族相比,而原掌控政治的士族也不能与掌握军事的新贵族匹敌,且处于受防备的状态,不许充当京内实职,降或废爵造成无人在政治上为晋室奉祀,不得不沉寂于底层。姚察称入宋后司马氏为废姓,似说明了司马氏遭到强制手段的废弃。在北方也有相似的情况,及鲜卑族与汉士族之间的斗争,尽管北来司马氏享受许多优待,但是拥有实权者数量极少,且多出镇于各地,其子孙仅仅只享有朝内闲散职位或地方文职官员,在《魏书》卷37中,北投者共出现四刺史一假刺史,余多为州镇小官或赠刺史。而宇文氏后周本支尽管遭受隋文帝灭顶之灾,但由于隋至唐的政策多宽容,因此旁支多被保留下来,且对关陇贵族和少数族有极好的处置措施,因此它具有起点高、适应力强的特点,也就造成宋至清都有部分宇文氏成员的存在,唐朝甚至有3名宇文氏宰相,两宋之际宇文虚中、粹中活跃于政坛。南朝政局的频繁变动也是造成司马氏得不到重视的主要原因之一,其中刘宋政权是转折点,不同宗支、姓氏的频繁更替极易改变原来的政策惯性,宋武帝去世后,曹魏、司马氏似不再承袭所安置的陈留王、庐陵王爵位,其承袭奉祀方针遭到永久性中止。

(2)各地晋室司马氏分布松散。河南温县是晋室司马氏的宗族聚居地,可能在晋南北朝之时存有大量晋室司马氏疏属,但是河南是涉及战场最多的地方,不管是南北之争还是东西会战,洛阳附近很大可能成为战场之一,而温县就处于洛阳以北的黄河渡口旁,这就造成附近的百姓要承担很重的赋役,许多百姓成批逃亡或被征发而死。而五胡十六国中建立在河南的政权就有数个,他们的残暴统治往往激起受到河南百姓响应的起义,而战场又是容易减少人口的一种方式,如后赵时期石虎在河南残暴的统治激起了高力督梁犊的起义,此后冉闵、殷浩与桓温北伐等都对于河南人民来说是一场场灾难。至少在魏晋时期,迁入河南者远不如迁出河南者多,而五胡十六国至东西魏时期,北方少数民族对河南农业生产不熟悉[16],长期战乱使社会生产力降到最低,人民难以为生。此外,北朝官员多实行任官上就地埋葬,如在山西大同石家寨村出土的司马金龙夫妻墓和河南焦作出土的司马悦墓,都死于所任刺史治所,而司马昇等仍葬回温县,可见司马氏家族存在分支分祖现象,即有小支异地奉祀,而其余诸子回到温县,进一步造成宗族凝聚力低下。因此从军事上看,早期的河南黄河沿岸的宗族受频繁的战争影响,很难经过魏晋南北朝隋唐后仍能繁盛起来。另一方面,从北方涌进而来的士族在北朝政治背景下排挤主家也是造成当地族群消亡的主要原因,尤其是北魏孝文帝时将北部鲜卑族徙至河南,如河南刘氏本出自匈奴一族,洛阳窦氏本是没鹿回部落大人,北魏又大肆重用这些贵族,从而使鲜卑族强压在汉族之上,并不断与汉人族群融合,清河张氏就是在这一时期自河内徙居清河[17]2711,而新安阎氏也在刘聪时期奔代之马邑[17]2987。如果司马氏家族在两晋之际没有举族迁移,为了减少异族的压力和战争的侵蚀,或改姓,或逃亡,纵使仍有族群也必然被鲜卑族所抑制。当然,受官职牵连,国家干预分支也是重要因素之一。而鲜卑宇文氏部族在北方相对稳定,来源复杂,形成了以部族为基本单位的复杂的同姓部族网络,尽管也存在支系异地迁徙,但是他们都以豪杰身份徙居,因此不容易断支,如宇文陵一支徙居代州武川,融入以鲜卑贵族为首的六镇体系,并通过自己较高的身份地位与其他豪帅家族互相联姻,保持了稳定的关系网络[18]。而这对于已为没落贵族的司马家族来说几乎是不可能实现的,经过一系列打击,司马氏没有资格与高贵的鲜卑氏联姻,形成不了稳定的家族关系来保证自己的地位,最终和其他早期的大姓一样沉埋于社会底层。

(3)司马氏为人所恶表现在颠覆了人们对宗室维城的认知。宗室维城是自古以来所公认的,房玄龄评论说:“列代之崇建维城,用藩王室;有晋之分封子弟,实树乱阶。”晋室分封超过了一定的度,凡宣帝兄弟子侄皆分封,曹冏对此有很深的体会:“今之州牧、郡守,古之方伯、诸侯,或比国数人,或兄弟并据,而宗室子弟曾无一人间厕其间。”不同支系的司马氏经常为了权力而争斗,现以武帝余子为第一级支,景帝余子为第二级支,宣帝余子为第三级支,皇考余支(司马防余子)为第四级支,八王分别为司马亮(3)、司马玮(1)、司马伦(3)、司马冏(2)、司马乂(1)、司马颙(4)、司马颖(1)、司马越(4),从中我们可以发现支系发展是呈波浪式发展,前期主要以直系、旁系纷争为主,后期是不同旁支间的无休止征战,这种纷争一直持续到以司马越为首的东部诸侯胜利。南渡后,南顿王司马宗密谋为乱,又有彭城王司马雄等串通苏峻、司马勋谋叛于梁州;桓玄平定后,章武王司马秀又跟从桓振,司马昙之子司马国璠等不断南侵,都体现了司马宗支的自私与松散,司马文思奔魏后又杀害了司马国璠和司马道赐,宗族间的不睦只会造成凝聚力的衰弱。不管是南北朝中正定品、隋唐科举,还是宋明书院的兴盛,都是需要宗族间的合作与管理的,这也正是文献史料中的明清司马氏过于单薄的原因了。

(4)宋朝以后,一方面受儒学影响颇重,另一方面面临国破的境遇,尤其是经历了契丹、女真、蒙古屠戮中原的南宋和明朝,传统的华夷之辩再次被搬到历程上来。士人更加鄙夷软弱的朝廷,继而将这种情绪强加于西晋的措置失误导致的胡族入侵。如王夫之谈到的“国璠之流,上非悼宗社之亡,下非仅以避死亡之祸,贪失其富贵,而倒行逆施以徼幸,乃使中夏之士相率而不以事夷为羞,罪可胜诛乎”。他认为中原人不以侍奉胡人为耻起因于司马国璠的投敌。此外司马篡位是发扬了王莽和曹丕的恶名,尽管我们认为适当的朝代更替推动社会的发展,而且假托禅让可以减少杀戮,但是对于儒家而言,“天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名”,礼制只能自上而下自己破坏,不能自下而上去有意加害,在宋以前君臣思维的灌输后,以及宋以后对三国故事的评说盛兴,司马氏的故事或名言多以丑陋的形式流传,更难有司马氏肯自报家门来主动遭受非难了。与此同时,“华夷之辩”在魏晋南北朝和宋朝多次兴起,对于必须通过科举入仕的司马氏而言,这无疑是一种对身份认同的耻辱,在整个历史长河中,丹阳司马氏仅司马遴中乡试,这就与丹阳诸葛氏形成了鲜明对比[19]。因此即使是夏邑司马氏还是会稽司马氏,很少自报自己是晋室司马氏的后裔,以至于《宋史》记载司马光时丝毫没有谈及夏县司马氏的发源。

刘裕诛杀司马氏,主要是因为篡位式禅让是一种激变形式的朝代更替方式,禅让以前,前朝仍然存在强大的残余分子,其中前朝宗室是主要力量。因此刘裕迫不得已在用党羽和儿子取缔宗王出镇的同时,用屠戮的方式对待前朝宗室。但是禅让制的一个理念是适可而止,其优点是在表面上做到不流血牺牲,并要求前朝末帝或旁支继续奉前朝宗祀,因此不可能在禅位前杀尽宗室。任用前朝旁支的目的并不仅仅只是表面的“抚慰”,而是“禅让制”中必不可少的一个环节,需要前朝宗室劝进、奉玺,一旦有这种先例,那么就有了“丕之篡,刘氏之族全,炎之篡,曹氏之族全,山阳、陈留令终而不逢刀鸩”。但是刘裕以前,不管是王莽、曹丕、司马炎、司马伦还是桓温,都没有弑主的行径,仍追封故主,但是刘裕不仅篡位,还创立了弑主的先声,赵翼就曾评论:“自刘裕篡大位而即戕故君,以后齐、梁、陈、北齐、后周亦无不皆然。”[20]刘裕的弑君也是必然事件,但引起的一连串反应却是他始料不及的。前朝所废者,多半是庸懦君主,而废立都是在做足准备之后的举措,是在预料到君主没有反抗能力等时机成熟后的结果。刘裕尽管也为自己创造了很多的条件,但是他操之过急,其中一项是为了实现“昌明之后有二帝”的谶言而缢杀晋安帝,尽管安帝较为昏懦,但嗣立者恭帝却是一位有远见的人,对刘裕篡位来说十分不利,为了保证时局的稳定,他不得不再次采取弑君的手段。因为这种无奈的举措,自己的曾孙刘准成为了下一任刽子手刀下的亡魂。

禅让制的遗惠并没有因为刘宋内斗而结束,鉴于齐高帝、武帝子孙已被明帝杀戮无遗,梁武帝虽然曾参与齐明帝的剪翼计划“以复其父之私仇”,后又诛尽明帝子孙“自雪其兄之门耻”外,他还是保全甚至录用了齐室旁支子孙,如齐豫章王子萧子恪、子范、子廉等,这一件事被清末学者赵翼筛选出来得以被人所熟知。梁武帝后来对萧子显谈论为何不诛杀他们的原因时,一方面解释称诛杀齐室子孙在于朝代更易需要代谢,以方便本家族的统治,这是符合朝代更易的规律。另一方面他自称与萧子恪为绝服二世,杀尽齐明帝子孙是为两家报仇。事实上这都是自我辩解而已,内部的变革一般采取禅让制形式,而在此之前对待前朝宗室有两种措施:诛尽和奉玺。若前朝尚存在有能名的宗室,禅让制必须由这些宗室领衔扮演推让的角色已表明诚意,如果是旁支奉玺,则旁支可能会被选择存活以奉祀,而君主会被丢弃或处死,王莽时有刘歆,东晋临川王司马宝为人懦弱,充当了桓玄和刘裕的禅让奉玺者,萧齐有萧子显兄弟,东魏有彭城王元韶,而后汉、曹魏是君主主动禅让则由君主奉祀。若采取杀戮措施或本身内斗造成的枝叶凋零,如刘宋、萧梁(南枝)、西魏、北周的宗室,存活下来的成员中无有能名者,也没有具备崇高地位者,于是在正史中以末帝主动禅让作为一个朝代的终结。反观梁武帝,姚察对此做了评论:“魏、晋革易,皆抑前代宗支以绝民望,然刘晔、曹志犹显于新朝。及宋,遂令司马氏为废姓。齐之代宋,戚属皆歼,其祚不长,抑亦由此。梁受命,而子恪兄弟及群从并随才受任,通贵满朝,君子以是知高祖之量度越前代矣。”[21]从人性而言,梁武帝诛杀世、明帝子裔似乎谈不上大度,但于理也说得过去,毕竟司马炎未曾杀戮三姓后裔,因果报应(政治联动)才使得自己的家世仍能保存完好,历史的选择有自己的特殊性,并不能一概用一个规律反复重演,这就保证了历史本身的意义了。

四、结 论

晋室司马氏留居北方者不可获悉,自前赵至北魏,多没有自称留北者,司马子如自称司马保之后,后人多不认同。南渡五支仍多停留在南方,分布在两浙,在晋宋之际有部分往北走,主要形成了司马楚之系统、司马休之系统、司马国璠系统和司马天助系统,他们成了北魏统治政权的一部分。关于司马楚之系统,学界围绕司马昇的身份多有探究,但多不切主题,根据墓志铭的时间信息计算司马昇、司马楚之、司马荣期的年龄可以考证出司马荣期是司马弘之之子,司马昇是司马跃之子。不管是早期司马氏、晋室留北者、南渡者还是北渡者,在政治驱使下,他们的主支仍然遵从河内温县,分支徙居他地。由于隋唐以后历史上罕有自称河内司马氏者,后人多称刘裕族灭司马氏,实际上这是不准确的,刘裕所杀者在文献中虽没有大肆记载,但也并未杀尽,《梁书》《陈书》仍记载了齐支和高密支的后人情况。出现族尽说与南朝紧张的环境有很大关系,南朝四代政变频发,且以武力为支撑,以士族矛盾为首因,司马氏完全不能干涉其中,因此政治地位一落千丈。宋明以后儒学兴起,对于司马氏篡位、宗室内争、胡族乱华、投敌内侵等事件进行猛烈抨击,司马氏若因此参与科举,也很难融于当时,纵使有入政坛,也不容许家人谈及自己的晋室背景,加之变迁的频发,支系割裂也造成了司马氏“族灭”的假象。

—— 兼论葬仪之议中的刘贺记忆