我国城镇居民公共文化参与的满意度状况及其回应路径

蔡武进 黄舒沁

摘要:城镇居民公共文化参与满意度是城镇居民对公共文化供给是否满足其需求所做的不同程度的评价,是当前高速发展的城镇化、现代化进程中,衡量居民基本文化权利保障状况及美好生活需要满足程度的重要指标。调研数据表明,当前我国公共文化设施“空转率”过高、公共文化供给内容回应性不足、公共文化“基本人口”缺乏应有的关注等现实问题,对我国城镇居民公共文化参与满意度产生了较为严重的冲击。因此,有必要通过社区公共文化空间的优化、公共文化设施的人本化建设、公共文化参与方式的完善等途径,在提高城镇居民对公共文化空间满意度、公共文化供给内容满意度、公共文化参与生态满意度的基础上,回应我国现代经济社会发展进程中,城镇居民日益增长的美好生活需要。

关键词:公共文化参与;公共文化供给;公共文化服务;文化参与人口

基金项目:国家社会科学基金艺术学重大项目“乡村振兴战略中的文化建设研究”(18ZD24);武汉大学青年学者团队项目“公共文化空间机制设计研究”

中图分类号:G123 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2022)06-0136-09

城镇居民公共文化参与满意度是指城镇居民在参与公共文化服务过程中,对公共文化供给是否符合自身的需求所作的不同程度的评价。伴随着当前我国城镇化、现代化的高速推进,城镇居民,特别是由农村居民转型而来的城镇居民,精神上的空虚感和文化上的失落感逐渐加重。在逃不离的城镇、回不去的乡村的现实背景下,加强公共文化服务体系建设,提升城镇居民公共文化参与满意度,就成为保障城镇居民文化权利,让城镇居民重新获得精神文化皈依的必然选择。可以说,新时代背景下,我国城镇居民公共文化参与满意度状况,已成为衡量城镇公共文化服务水平和居民文化生活质量,影响我国人民文化幸福感和文化自信度,折射我国经济社会发展状况的重要因素和指标。因此,城镇居民公共文化参与满意度越来越受到相关理论与实务界的重视。

近年来,国内的研究主要着力于以实证数据为基础,通过研究优化城市公共文化服务体系,营造城市文化场景来提升城镇居民文化参与程度及其满意度。陈波等(2019)① 认为要在“场景理论”的分析框架下,重构城市街区公共文化空间。卢春龙(2012)② 则在分析四个地区民众公共文化服务需求满足情况的基础上,从供给侧改革出发提出了提升居民公共文化参与满意度的实现路径。国外相关研究主要集中在两个方面。一是具体研究某一类公共文化服务,如德罗贾斯等(De Rojas,2006)③ 以博物馆和文化展览为研究对象,发现基于质量和失验的认知途径与基于情绪的情感途径都是影响游客满意度生成的直接因素。二是着力于场景理论的建构及其应用,从而整体性地推动城市文化空间的营造,发挥文化在驱动城市发展,推动政治、经济和社会建设等方面的重要作用(克拉克,2017)。④

整体观之,目前国内的公共文化参与满意度研究通常立足调研数据,以数据的描述性分析最为常见。而部分采用数理模型进行测度的研究大多只重视指标构建和实证结果分析,缺乏对应对政策的深入思考和整体建构。因此,本文立足武汉大学国家文化发展研究院调查数据,借鉴前人的指标框架,借助主成分分析和Logistic回归的实证研究方法,力图全面厘清我国城镇居民公共文化参与满意度现状,并在此基础上提出全面提升我国城镇居民公共文化参与满意度的回应性路径建议,以期为在当前高速发展的城镇化浪潮和现代化进程下,保障公民基本文化权利,找寻城镇居民的精神文化皈依,满足人民日益增长的美好生活需要提供可行路径。

一、变量解释及模型构建

本文将公共文化供给分为公共文化场馆设施供给和公共文化产品供给两大类。基于调研数据,下文对13个项目的有效供给状况进行了描述,并通过主成分分析和Logistic回归测度了公共文化有效供给与居民参与总体满意度间的因果关系。

(一)數据来源

本文数据来源于武汉大学国家文化发展研究院2018年暑期组织的“文化第一线”调研活动。201位调研员分赴28个省(直辖市、自治区)实地走访,通过问卷形式调查了城镇居民参与公共文化服务的现状、需求、满意度等情况。本研究分别在中部、东部、西部的样本中随机抽取了3个省份的数

据,共涉及9省54市(县)的问卷10491份。其中有效问卷7827份,有效问卷率74.61%。在所有的有效问卷中,被访者女性比例(55.55%)略大于男性(44.45%);年龄方面,18—26岁和27—40岁所占比例最高,共计58.61%,说明受访者中青年居多;职业方面,学生群体所占比例最高,达37.98%,其他职业比例分布较为均衡;文化程度方面,高中、中专、大专、本科的人群占到总样本的74.32%;2017年月均收入方面,对应职业占比,各个收入段分布也较为均衡。具体情况如表1所示。

(二)变量解释

本文将影响城镇居民对公共文化供给评价意愿的因素分为两类。第一类是公共文化场馆和设施,包括图书馆、博物馆(纪念馆)、美术馆、文化馆(群艺馆)、剧院、科技馆和非遗展示馆、公益性体育场馆和设施;第二类是公共文化产品,包括公共阅读服务、广播电视服务、文体竞技活动、文艺演出展览讲座培训等、公共文化设施免费开放活动、电子阅览互联网WIFI。由于居民个人在公共文化参与方面的信息获取程度不同、参与广度与深度不同,问卷中对供给项目“有”“无”的选择除了反映当地公共文化的实际供给状况,更是反映了居民

对实际供给的知晓情况。知晓是获取、享有和体验公共文化的前提,也是公共文化参与必不可少的准备环节,基于知晓的实际供给才可构成某个项目的“有效供给”。上述两类共计13个供给项目被视为影响居民公共文化参与满意度的因素,构成了本文的自变量,以有效供给为标准,以“有”“无”项为区分,有则赋值“1”,无则赋值“0”。

为了使城镇居民更精确地表达对公共文化服务供给的满意度,问卷将其分为了“非常满意”“比较满意”“一般”“不满意”“很不满意”五个等级。但为了分析上的简便,也为了更准确地测算影响因素对因变量y的变化效应,本文对样本数据进行了处理,使之满足因变量y为二元变量的条件,将“非常满意”“比较满意”综合为“满意”,赋值“1”,将“一般”“不满意”“很不满意”综合为“不满意”,赋值“0”。如表2所示。

(三)模型构建

本文将影响城镇居民公共文化参与满意度的因素概括为两类13个,这些影响因素之间存在相关性。下文通过主成分提取对自变量进行了约化,并通过对新变量的Logistic回归,考察其与居民参与满意度间的因果关系。

1. 主成分分析的恰当性评估

使用SPSS 24.0对变量的相关性进行分析。一般认为,Kaiser-Meyer-Olkin检验所得的统计量越接近1意味着变量间的相关性越强,原有变量越适合作主成分分析。由表3可知,KMO值为0.913,表明变量间的共同因素多,非常适合进行主成分分析。

2. 主成分提取

为尽可能多地提取原变量的特征,本研究保留

了前四个主成分。由表4可知,前四个主成分的特征值累积方差贡献率为62.162%,说明其可以解释62.162%的变异量,能够较好代表13个变量。

为了能够更好地解释主成分,本研究又利用最大方差法进行了旋转,旋转后各变量在前四个主成分上的载荷矩阵如表5所示。由表可知,第一主成分F1综合了x8、x9、x10、x11、x12、x13的信息,即反映了公共阅读服务、广播电视服务、文体竞技活动、文艺演出展览讲座培训、公共文化设施免费开放活动、电子阅览互联网WIFI的供给状况;第二主成分F2综合了x2、x3、x4、x5、x6的信息,即反映了博物馆(纪念馆)、美术馆、文化馆(群艺馆)、剧院、科技馆和非遗展示馆的供给状况;第三主成分F3代表了x7,即公益性体育场馆和设施的供给状况;第四主成分F4代表了x1即图书馆的供给状况。所得的新变量综合了原始变量的全部信息,有效地消除了变量间的线性相关性。

3. Logistic回归

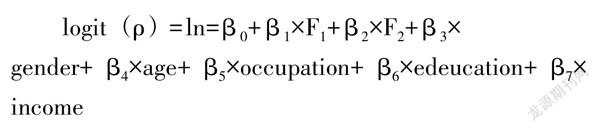

建立回归模型分析四个新变量与居民公共文化参与满意度的因果关系。为提高模型测度的准确性,本文增加性别、年龄、职业、文化程度、2017年月均收入为控制变量,构建模型如下:

使用SPSS 24.0对数据进行Logistic回归。模型系数的Omnibus检验中(表6),P值小于0.05,说明模型中至少有一个变量的OR值有统计学意义,即模型总体有意义。Hosmer and Lemeshow 检验中(表7),P值为0.066,大于0.05,说明当前数据中的信息已被充分提取,模型拟合优度较高。

二、我国城镇居民公共文化参与满意度状况的实证结果

(一)实证结果概述

Logistic回归的结果如表8所示。由表可知,主成分F1、F2、F4与居民对公共文化服务评价情况之间存在显著正相关关系。当控制其他变量不变时,F1、F2、F4每增加一个单位,居民对公共文化服务满意与不满意之比上升为原本的1.282、1.17、1.153倍。可近似理解为当公共阅读服务、广播电视服务、文体竞技活动、文艺演出展览讲座培训、公共文化设施免费开放活动、电子阅览互联网WIFI实现有效供给时,居民公共文化参与满意的概率提升28.2%;当博物馆(纪念馆)、美术馆、文化馆(群艺馆)、剧院、科技馆和非遗展示馆实现有效供给时,居民公共文化参与满意的概率提升17%;当图书馆实现有效供给时,居民公共文化参与满意的概率提升15.2%。F3的P值大于0.05,不具有统计学意义。

年龄方面,相较于65岁以上的居民,当其他变表8 Logistic回归的估计结果

量不变时,年龄越小的群体对公共文化服务满意与不满意之比越高。其中,17岁以下和18—26岁两个年龄段满意概率分别提升82.5%和42.2%,27—40岁、41—64岁两个年龄段的变化不具有统计学意义。职业方面,相较于学生,当其他变量不变时,除自由职业者外,其他群体对公共文化服务满意与不满意之比更高,但除“其他”职业外均不具有统计学意义。收入方面,相较于月收入大于10000的居民,其他收入群体对公共文化服务满意与不满意之比更低,但除5000到10000这一项其余均不具有统计学意义。性别和受教育程度两个变量的P值均低于0.05,不具有统计学意义。

(二)基本結论

1. 公共文化设施“空转率”过高对满意度产生了严重冲击

所谓设施“空转”,是指公共文化设施在建成并投入运营后出现闲置的状况。在很大程度上,公共文化设施空转是文化体制空转的表现之一,尽管“我们不能抹杀实转与实效的客观存在,只是在价值比较维度上,空转与实转、无效与有效的实际比重严重失衡,不仅导致通常我们所归纳的那些‘不相适应’愈加严峻,而且使得人民群众对大规模增加文化投入后的文化体制运行状况依然有不满情绪”。⑤ 公共设施“空转率”过高意味着设施未能充分发挥自身效用,会引发民众不满情绪的高涨。就我们生成的新变量而言,F1综合了一些具体的公共文化服务内容,F2综合了一些大型的、由政府主导建设与运营的公共文化场馆,F3代表了公益性体育场馆和设施,F4代表了图书馆。四个变量中有三个属于“公共文化服务设施供给”类,其中除公益性体育场馆和设施外均与居民公共文化参与满意度显著正相关。由此可知,公共文化设施的有效供给构成了居民满意的前提。

尽管本研究所涉及的调研地点均设有上述公共文化设施,但实际调研中我们发现,无论居民所在社区距离场馆设施的远近如何,不知晓或知晓但从未使用过公共文化设施的居民都不在少数。从表9的统计结果来看,即使是目前受众范围较广、认知程度较高、普及情况较好的图书馆,也有7.92%的受访者不知晓其存在。较早开始鼓励兴建的公益性体育场馆设施、博物馆、剧场较图书馆情况稍差,分别有20.68%、22.63%和28.72%的受访者不知晓其存在。而近年来随着社会发展才逐渐推广的美术馆、群艺馆(文化馆)、科技馆和非遗展示馆的情况更是不容乐观,分别有高达43.63%、41.36%和40.31%的受访者不知晓其存在。除此以外,还有大量未进行统计的“知晓但未参与”的情形。可见,出于体制因素的限制、场馆传播理念和传播技巧的缺乏、设施便利性和亲和性特质的缺乏等种种原因,我国公共文化设施“空转”的情况广泛存在。公共文化设施在实际运行过程中的效用价值存在极大浪费,真正能够享受、体验、参与各类公共文化服务的居民仍然比较少。这对公共文化服务的满意度评价显然产生了较严重冲击。故此,切实整合公共文化设施的可用资源、提高设施的利用效率成为提升居民公共文化参与满意度的必然选择。

2. 公共文化供给内容回应性不足导致满意度的减损

由回归结果可知,F1对居民公共文化参与满意度的影响最大,其次是F2和F4。這说明相较于建设规模庞大、功能丰富的公共文化场馆,提供具体公共文化服务内容更能引发居民的认同。在目前的公共文化服务体系建设过程中,政府更加偏好提供有形的场馆和设施,以便更直观地描述和展现当地政绩成果。这些场馆设施的确能够满足部分居民的文化需求,也与居民满意度显著正相关。但是,从OR值可以推断,其影响大小低于依托这些场馆开展的落地活动、提供的实质服务,或是以街道、社区等为阵地开展的小规模文化活动和提供的基本文化服务。由此可知,提供更多回应居民需求的“内容”是提升居民公共文化参与满意度的不二选择。优质的场馆资源和文化禀赋固然重要,但如果只重视“形式”,必然会导致居民满意度的减损。此外,结合表9还可看出,当前公共文化服务内容供给对互联网信息科技应用的不足,也是影响公共文化参与满意度的重要原因。数据显示,互联网、WIFI等项目的有效供给率为74.23%,广播电视服务的有效供给率为63.09%。以观看电视剧为例,电脑和手机的普及、网络播放平台的发展使得越来越少的居民会选择电视机这一传统设备,导致了广播电视服务供给的下降。电子阅览和公共阅读服务有效供给率的差值也说明了互联网对居民阅读方式的影响。这说明,传统的政府单一供给模式“自上而下的公共文化供给方式使得公共文化以政府力量居高临下向基层社会强行推广”⑥,由于缺乏对居民文化需求的有效考量,以及基于文化需求的必要的信息科技手段的应用,造成了公共文化内容供给与需求之间对接不全面,从而对公共文化参与满意度形成了较严重的冲击。

3. 公共文化“基本人口”缺乏应有的关注引起满意度的坍塌

尽管“文化权利是一项重要的基本人权”⑦,保障公民基本文化权利,让公民广泛而平等地享有公共文化服务是我国公共文化服务体系建设的逻辑起点和价值指向⑧,但这并不意味着公共文化服务是无差别、无侧重地向每一个公民覆盖。何况,就社会学角度而言,任何社会活动都无法也不能无差别地辐射到所有人;无差别覆盖只会导致社会活动或公共供给的低效或无效。实质上,公共文化服务的托底性决定了它的服务对象或参与群体主要集中于相对弱势群体——我们之前的调研数据和分析结果也表明,老年人、中低收入群体、中低学历群体等是公共文化服务的主要参与人口。由于这些人群在整体社会生活中处于相对弱势的地位,他们选择文化服务的空间相对较少,对通过公共文化服务来解决自身精神世界的寂寞、基本知识的获取、闲暇时光的打发等有着更为强烈、更为刚性的需求。我们将这些人群称之为公共文化服务的“基本人口”,他们应当成为公共文化服务的重要关注对象。

然而,从本次调研的抽样情况来看,作为公共文化服务基本人口的老年人、中低收入群体等弱势群体对公共文化服务满意度的评价相对较低。就年龄方面而言,中青年人群对公共文化服务的满意率比65岁以上的老人高出82.5%。就收入方面而言,月收入超过一万的高收入群体参与满意度最高,而其他收入段中,月收入5000到10000的群体满意度最低,较月收入10000的群体其满意概率要低24.9%。这说明,当前我国公共文化服务体系建设过于强调均等化、一般化,对其服务的基本人口缺乏差异化的回应和针对性的关注。需知公共文化服务正义的达成,不仅在于让每个人都能够平等地享有基本文化权利,而且还应当顾及到经济社会的不平等现实,“在与正义的储存原则一致的情况下,适合于最少受惠者的最大利益”。⑨ 也就是说,我国公共文化服务供给应当结合公共文化基本人口的相对弱势地位和需求作出回应性的安排或关照。否则,不仅会减损基本人口公共文化参与的满意度,而且可能引发整体满意度的“坍塌”。

三、提升我国城镇居民公共文化参与满意度的基本路径

针对以上现实情况,我们认为,有必要着力从以下几个基本方面提升我国城镇居民公共文化参与满意度。

(一)以社区公共文化空间的优化为基础提升文化空间满意度

在我国,受社会结构的影响,民众对公共文化空间历来具有极为强烈的需求。正如费孝通先生所言,“从基层上看去,中国社会是乡土性”。⑩ 乡土性的社会格局打造了一个以血缘、亲缘为纽带的熟人社会,催生了民众对群体性的文化符号、仪式和空间的需求。正因如此,乡村礼堂、祠堂等公共空间在中国传统乡村生活中扮演着极其重要的角色。但是,在现代化的浪潮下,伴随着城镇化速度的加快,乡村人口向城镇流动的速度也不断推进,越来越多的乡村居民转变为城镇居民。尽管他们在身份和居住场域上发生了改变,但那种扎根于乡村底色、融入文化基因里的对群体性精神生活的向往,对公共文化空间的需求却并没有因此而改变。

然而,由钢筋混凝土浇灌的封闭的现代城镇居住格局,在建构起严格的私人空间的同时,也撕裂了个人空间与公共空间的链接。“当私人空间严格建立后,人们就有了在公共空间进行交往的需求。”{11}特别是对中国大多数城镇居民而言,如何在日益“陌生人”化的城镇环境中,通过公共空间特别是公共文化空间的交往获取精神情感上的皈依就日益成为一种重要且必要的生活需求。当前的公共文化服务体系建设着力于打造以图书馆、博物馆、文化馆等公共文化场馆为中心的公共文化空间。但是,公共文化场馆建设的分散化及其与居民居住空间距离的存在,给居民特别是老年人、残疾人等特殊群体的参与造成了不便。在很大程度上,这种公共文化空间建设的不亲和性正是造成当前我国城镇居民公共文化参与满意度不高的基础性原因。因此,以作为城镇居民生活聚集场地、具有替代传统村落促进居民情感交流作用的社区为中心,优化社区公共文化空间,增进公共文化空间的亲近性、参与的便利性、交往的“熟人性”,促进城镇公共文化服务的下沉,已然成为提升我国公共文化满意度的必然选择。为此,应着力把握以下几方面:

首先,应当立足于社区的文化需求差异或特色,加强社区特色公共文化空间建设。社区作为最贴近居民的生活空间,在提供公共文化服务时具有“在地性、日常性、可及性、便利性、可参与性”等优势。{12} 倘若说,“中国城市是从乡村文明发展而来的精神社会体”{13},那么中国城镇社区就是承托乡村文明与城市文明对接成果的精神文化阵地。在很大程度上,社区文化空间建设的状况和质量直接影响着乡村文明向城市文明转型的状况,影响着中国城镇化建设的效度。因此,应根据社区人口结构、地理环境、历史文化、生活习俗等方面的差异,建构能够更有针对性地满足社区内部各类群体,尤其是能够回应老年人、残疾人等公共文化“基本人口”文化需求的特色公共文化空间。加强特色文化社区建设的支持力度,提高社区公共文化建设的自主度,引导社区以婚姻家庭、爱、礼仪、书画等不同的文化主题为核心,加强社区文化空间的软硬件建设,增强社区公共文化空间的吸引力,让社区公共文化空间成为居民的精神家园。

其次,应推动公共文化场馆参与空间向社区延伸。公共文化场馆是公共文化服务的主要供给者,应当通过建立社区服务网络推进服务空间和服務内容向社区延伸,以拉近与居民之间的距离,实现社区公共文化参与和文化场馆参与的统一。为此,应当深入推进文化馆、图书馆等公共文化场馆总—分馆制建设。促进公共文化场馆资源的有效整合,加强对人才队伍、文化活动、器材设备等的统筹管理,将供给内容向街道分馆和社区支馆或联系点下沉,并以社区支馆或联系点的参与带动分馆和总馆的参与,有效解决文化场馆“空转率”过高的问题。社区则可通过与公共文化场馆的联通、联动,获取公共文化场馆的支持,破解基层公共文化服务资源匮乏的困境,提升公共文化服务能力,为城镇居民打造更好的公共文化物理空间和精神空间。

最后,应当鼓励、引导和支持文化社团空间与社区空间的对接。文化社团由拥有共同兴趣爱好的居民组成,是开展文化活动的重要主体,也是文化空间的重要建设者。促进文化社团的活动空间与社区公共文化空间的对接,鼓励文化社团在社区建设发展文化空间,对激发社区文化空间的活力、增进社区文化空间的吸引力和感召力具有重要意义。为此,一方面,应当引导和鼓励社区培育和建设自身的特色文化社团,强化社区文化空间建设的内生力量。另一方面,应当出台专项扶持办法,支持各类文化社团参与社区文化空间的建设发展,有效利用和拓展社区文化空间。此外,应当鼓励和支持文化社团或文化社团联合企业为社区开辟文化空间,为社区文化空间的延展提供支撑。

(二)以公共文化设施的人本化为核心提升文化供给内容满意度

城镇居民文化参与满意度在核心意义上取决于公共文化供给的内容。因此,公共文化服务体系建设发展与文化产业建设发展一样,需要奉行以内容为王的基本定位和立场,着力提升内容供给的质量和效果。尤其是要在保证公共文化供给内容的标准化或一般满足性的基础上,提升公共文化供给对不同区域居民需求的针对性,以及对不同参与群体需求的回应性。当前,公共文化设施,或者说公共文化场馆是我国公共文化内容供给的主要力量。是故,提升公共文化供给内容的满意度,核心是要提升公共文化设施对公共文化内容的供给水平,确保公共文化设施的建设、管理和运行能够以居民为中心,走近居民、关注居民,坚持人本化的初心和使命。大体而言,当前以公共文化设施的人本化建设、管理和运行为核心,提升居民对公共文化供给内容的满意度,主要应把握以下几个方面:

首先,应推进公共文化设施建设的人本化。公共文化内容供给以公共文化设施为载体,公共文化设施承托着公共文化参与的需求和期待。因而,公共文化设施设备的建设应当秉持细节化、人本化的理念,广泛而平等地保障居民基本公共文化参与权利的实现,能够通过公共文化设施的运转向不同的参与群体,特别是公共文化基本参与人群传递人性化关怀。毕竟,“社会存在的不平等在弱势群体身上体现得最为明显”{14},公共文化供给应当通过为他们提供侧重性的关怀以增进实质平等和正义。

为此,一方面,要整合各类公共文化场馆,更加注重其总体功能设计与考量,打造城镇公共文化服务综合体;对于已建的较为分散的公共文化场馆设施,应当注重单体建筑的弹性组合,实现公共文化场馆设施的最优化利用。另一方面,要在场馆建设中传递更多的人文关怀。正如美国明尼苏达大学教授托马斯·费希尔所言,一个“良善的空间”,就像良善的人一样,“以一个公正的、明智的和温和的方式去容纳他人……它规避极端主义,展示质朴,以及显现人性”。{15} 一是要始终以保障居民的便利性参与为基准,在场馆选址时将辐射半径内的可服务的城镇居民数量作为重要衡量指标,避免出现场馆“孤岛”现象,减少因位置偏僻而导致的“空转”现象。二是要始终遵循人性化的设计理念,尤其是要关注弱势群体的特殊需求,例如在城镇文化场馆内设置无障碍通道、母婴室、专用电子信息设备等便利设施,营造出切实保障安全、方便、舒适的现代化场馆空间。

其次,应推进公共文化设施管理的人本化。人本化的公共文化设施管理应扭转政府的过多干预和管理过程的封闭化状态,应推动城镇居民参与下的开放性管理模式的建构和发展,确保居民能够参与到公共文化设施供给内容的选择和提供当中。当前,关键是要推动公共文化设施由政府主导向“理事会”主导的转向,给予公共文化场馆管理自主权,回归其主体理性。在这一过程中,尤其应当理清行政主管部门与理事会的权力分工与界限,切实推动政府从“办文化”向“管文化”转变,确保理事会的治理权得到落实。作为公共文化场馆的最高决策与领导机构,理事会应当拥有章程制定与修改、发展规划的制定与修改、馆长和高级管理人员的推荐任免、财务预决算管理及监督等权力。在理事会的自身建设方面,应当实现理事会组成人员的多元化、科学化,广泛吸纳政府、场馆、城镇居民等多方利益相关代表,确保公共文化场馆“决策的民主性、合法性与科学性”{16},并明确理事会与馆长、管理人员的权责分工,形成权利、责任、义务相统一的管理模式。

最后,应推动公共文化设施运行的人本化。公共文化设施运行的人本化,意在强调公共文化设施的运行应关注居民生活的市场属性和社会属性,打破以自我为中心的封闭式运行模式,通过与市场、社会的合作,推进公共文化服务内容的创新发展、提档升级,不断满足人民日益增长的美好生活需求。为此,一方面,应当积极推动社会力量参与公共文化设施的运行。积极探索以购买公共文化服务的方式推动与企业、社会组织的合作,将一些公共文化服务内容的确定、公共文化项目的开发和供给交由文化及相关企业、社会组织等社会力量来承担。通过服务外包、政府补贴等购买形式,切实提高公共文化服务供给的质量和效能。另一方面,着力回应中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的战略需求,充分考虑现代多元化文化参与、文化消费需求持续增长的现实,推进公共文化场馆在法律框架下与市场主体的衔接、合作。特别是要依法引导、鼓励和促进文化文物单位通过与市场主体的合作,积极开发文化创意产品,从而更有效地满足民众日益增长的多样化的文化需求。

(三)以优化公共文化参与方式为关键提升文化参与生态满意度

城镇居民对公共文化服务的满意感与获得感,既有源自公共文化空间的舒适感和亲和感,也有源自公共文化服务内容的尊重感与满足感,还有来自公共文化参与生态的自我认同与自我实现感。可以说,“公民参与是增强其主体认同感最有效的途径”。{17} 在我国公共文化服务体系建设中,只有营造良好的文化参与生态环境,为居民享有公共文化成果提供便利,为居民参与公共文化建设发展拓展通道,包括公共文化参与“基本人口”在内的各类城镇居民的需求和诉求才能得到尊重和表达,他们才能形成对公共文化的热情和认同,公共文化参与满意度才能从根本上得以提升。当前关键应当从以下两个方面着力:

首先,应当以信息科技助推享有型公共文化参与。享有型公共文化参与是指居民共享和分享公共文化成果的参与方式。现代网络信息科技,深刻地改变了人们的文化生活方式,提高了居民对公共文化供给的需求和期待。为了提升居民享有公共文化成果的质量和效果,应当积极运用信息科技,以“文化+信息科技”的方式助推享有型公共文化参与。为此,一方面,有必要打造集文化信息发布、反馈评价、内容供给、数据收集、成果分享等为一体的综合性公共文化数字平台。如此,可以通过平台化的方式提升居民共享和分享公共文化信息和成果的便利性与快捷性。另一方面,进一步加强数字型、智慧型公共文化场馆设施建设,以现代信息科技手段更好地展示、表现、供给公共文化服务内容,从而让居民享受更丰富、更优质的现代公共文化服务。

其次,应当通过提升主体参与能力、拓展参与渠道推动建设型公共文化参与。建设型公共文化参与意味着城镇居民能够对公共文化活动、公共文化决策施加主体影响和作用,是更深层次、更能体现居民主体性的参与模式。公共决策的理性作出,“需要每个成年人参与形成约束他们共同生活的各种价值;无论是从全社会福利的角度还是从个人全面发展的角度来看,这都是必要的”。{18} 公共文化决策与每一个居民的文化福祉休戚相关。因而,唯有保障和推动居民的公共文化建设型参与,享有型公共文化参与的质量和效果才能得以落实。然而,建设型参与在很大程度上体现的是居民在“公共生活中思考、判断、选择和根据不同可能的行动路线行动的能力”。{19} 因此,提升居民公共文化建设型参与不仅要加强对居民的理性参与意识和参与能力的培养,让城镇居民成为乐于参与并能够参与公共文化建设的现代公民,而且建设型参与应当制度化地保障公民在“决策过程中平等参加”。{20} 因而,应依法明确公共文化服务中公众参与决策的权利,拓展多元参与通道,构建多元参与保障机制。

结语

总之,公共文化参与的重要性根本上归因于文化之于中国经济社会发展的深层价值——在很大程度上,文化是几千年来中国赓续发展的最大优势和最深层次力量;正如罗素所言,正是文化的力量使得中國“经过永久不绝的进化,至今还是生存着”。{21}公共文化参与正是民众表达其主体“在场”性的重要方式,是推动文化传承发展,提升文化在我国经济社会发展中之结构性力量的基本途径。当然,只有具备较高满意度的公共文化参与才能发挥其应有的价值和力量。在此意义上讲,在当前高速发展的城镇化进程中,从空间构建、内容提质、生态优化等多层面着力提高我国城镇居民公共文化参与满意度,是促进我国公共文化服务高质量发展,强化我国公共文化服务体系建设之“合法性”的必然选择;同时,也是回应人民日益增长的美好生活需要,激发民众主体积极性及文化创造创新热情,进而发挥文化在国家治理现代化进程中更大优势和更强力量的必由之路。

注释:

① 陈波:《基于场景理论的城市街区公共文化空间维度分析》,《江汉论坛》2019年第12期。

② 卢春龙:《我国民众对公共文化服务体系建设的主观评价——基于四个地区的实证调研》,《中国行政管理》2012第9期。

③ María del Carmen de Rojas, María del Carmen Camarero, Experience and Satisfaction of Visitors to Museums and Cultural Exhibitions, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 2006, 3(1), pp.49-65.

④ 特里·N·克拉克、李鹭:《场景理论的概念与分析:多国研究对中国的启示》,《东岳论丛》2017年第1期。

⑤ 王列生:《文化建设警惕“体制空转”》,《人民日报》2014年8月1日。

⑥ 陈波:《乡间艺人机会损失的形成与补偿研究——基于农村公共文化服务体系建设的视角》,《武汉大学学报》(人文科学版)2010年第3期。

⑦ 傅才武、蔡武进:《文化权利论》,《中国文化产业评论》2015年第1期。

⑧ 对此,我国《公共文化服务保障法》第2条和第4条分别指出,公共文化服务“以满足公民基本文化需求为主要目的”;公共文化服务体系应按照“公益性、基本性、均等性、便利性的要求”建设完善。

⑨ [美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第61页。

⑩ 费孝通:《乡土中国》,北京出版社2005年版,第1页。

{11} 郑也夫:《城市社会学》, 上海交通大学出版社2002年版,第190页。

{12} 吴理财、贾晓芬、刘磊:《以文化治理理念引导社会力量参与公共文化服务》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年第6期。

{13} 胡惠林:《城市文化空间建构:城市化进程中的文化问题》,《思想战线》2018年第4期。

{14} 王立:《平等的双重维度:形式平等和实质平等》,《理论探讨》2011年第2期。

{15} Thomas Fisher, Spatial Ethics, in Re, The Ethical Design of Places, May 2009. 转引自吴红涛:《从问题到方法:空间正义的理论文脉及研究反思》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2018年第6期。

{16} 蔡武进、傅才武:《我国文博管理制度改革发展的基本路径》,《福建论坛》(人文社会科学版)2017年第10期。

{17} 周叶中、蔡武进:《论协商民主的公民秉性》,载马克昌、李龙主编:《珞珈法学论坛》第11卷,武汉大学出版社2012年版,第13页。

{18} [美]本杰明·巴伯:《强势民主》,彭斌等译,吉林人民出版社2006年版,第170页。

{19} [美]戴维·赫尔德:《民主的模式》,燕继容译,中央编译出版社2004年版,第380页。

{20} [美]卡罗尔·佩特曼:《参与和民主理论》,陈尧译,上海世纪出版集团2006年版,第39页。

{21} 赵黎明:《五四前后〈东方杂志〉对“文化罗素”的译介》,《江汉论坛》2018年第5期。

作者简介:蔡武进,武汉大学国家文化发展研究院副教授,湖北武汉,430072;黄舒沁,武汉大学国家文化发展研究院,湖北武汉,430072。

(责任编辑 胡 静)