幼儿园集体教学活动中教师结束环节的观察研究

林田雨,林 楠

(沈阳师范大学 学前与初等教育学院,沈阳 110000)

引言

幼儿园集体教学活动包括复习、导入、传授新知识、结束等环节,每一个环节之间都是环环相扣,层层深化的,一名优秀的幼儿园教师在组织教学活动时往往是一气呵成的。人们常说“凤头猪肚豹尾”,如果幼儿园教师能够把结束环节设计得像“豹尾”一样简洁有力,那么就能持续不断地激发幼儿的兴趣,调动幼儿的注意力,让幼儿巩固新知识并促进知识的迁移与运用,提高教育教学质量。本文通过对不同年龄班集体教学活动中教师的结束环节进行观察研究,对其现状进行分析的同时提出合理化建议,这对于提高教学活动质量和促进教师的专业成长都具有重要意义。

一、问题的提出

教师在集体教学活动中的结束环节即教师面向同一年龄班的幼儿,在结束方法的选择、结束时长的把控,以及教育内容的呼应等方面应确保教学环节自然流畅,促进认知结构的转换和提高。查阅相关文献发现,现阶段的资料大部分是针对中小学方面的理论研究,对于幼儿集体教学活动结束环节的研究相对缺乏,实际上幼儿园集体教学活动中的结束环节也具有承上启下、自然导入领域活动及活动延伸的重要作用。通过对幼儿园教育实践的了解发现,教师在集体教育教学活动中的结束环节确实存在一些问题,主要表现在三个方面:一是部分幼儿园教师使用的结束方法相对单一,使得幼儿的积极性和参与性不强;二是部分幼儿园教师已经认识到结束环节在教学活动中的重要性,但在具体的实施中,教师往往使用过多的方法和手段,耗费大量时间和精力,导致教师和幼儿都很疲倦;三是幼儿在集体教学活动中保持注意力的时间有限,加上活动内容的不同和幼儿理解能力的限制,结束环节容易被人为省略[1]。

李强研究常态课有效“收尾”的艺术指出,教师的课堂结尾教学首先应考虑学生疲劳的恢复;其次是灵活运用多种教学方法;再次是教师应该以简练的语言、合理安排每一项活动[2]。张翠荣认为,结束应与导入相呼应,导入的内容与问题,在课堂结束时应该有一个完满的交代和说法[3]。王丽玲在研究幼儿园集体教学活动结束环节的功能和组织策略中提到问答结束法、教师归纳总结法、游戏结束法、激励式结束法等。其中,游戏结束法是指教师通过组织幼儿完成一个与教学内容密切相关的活动或游戏,即在课堂教学结束时,教师通过安排与集体教学活动内容紧密相关的游戏来结束活动的一种方式;激励式结束法即在集体教学活动结束时,教师结合本次活动的教学内容,用富有激励性的评议对幼儿进行激励进而结束集体教学活动的一种结束方式[4]。

本研究通过对不同年龄班幼儿集体教学活动中的教师结束环节进行观察,展示幼儿教师集体教学结束环节现状,并提出相对应的策略和建议,希望可以丰富现有的理论、拓展研究视域,并进一步帮助幼儿教师完善教学艺术,提高教学质量。

二、研究对象与方法

1.研究对象

本研究对沈阳市7所幼儿园的23名幼儿教师开展的集体教学活动进行非参与观察,观察每一位教师在集体教学活动中的一个结束环节,共收集了23个课程结束事件,涉及到小班、中班、大班三个年级。其中小班8个、中班10个、大班5个。

2.研究方法

为了观察幼儿教师在集体教学活动的结束环节最真实、最自然的行为,研究者将自己的身份界定为非参与者,采用非参与式观察法和录像分析法对幼儿教师在集体活动过程中的结束环节进行观察和记录,针对教师的结束环节进行事件取样观察法,就教师的结束方法、结束时长以及结束内容与导入的关联性等进行数据统计与分析。

三、研究结果

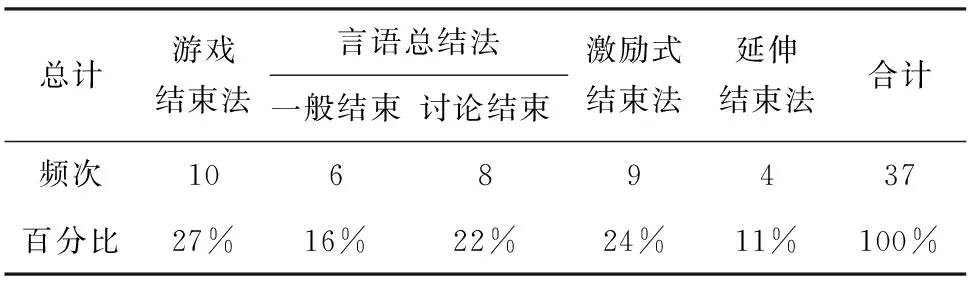

1.结束方法的总体使用情况

教师在集体活动结束时往往会根据时长需要采取一种甚至是两种以上的方式来完结一堂课。因此,研究者在对23个教学活动进行分析的基础上,发现教师采取的结束方法如表1所示:一共37次,分别是游戏结束法共10次占27%、激励式结束法共9次占24%、言语总结法中的一般结束法和讨论结束法分别为6次、8次,各占16%、22%,延伸结束法4次占11%。

表1 结束方法的总体使用情况

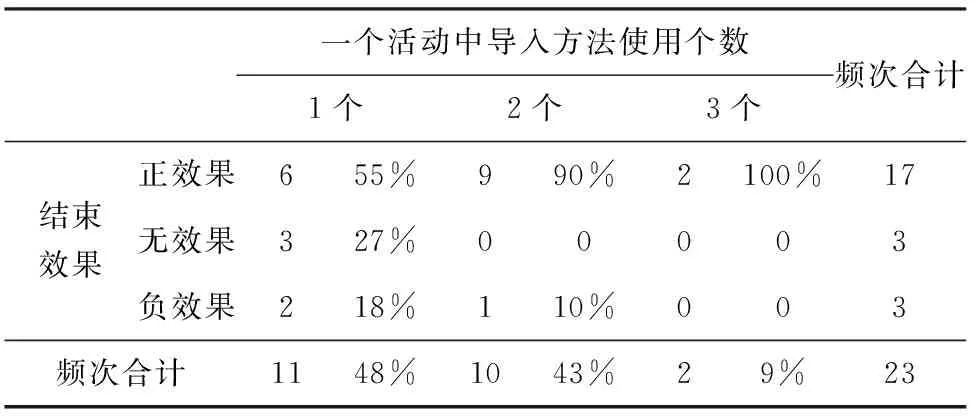

2.结束方法与效果的分析

在录像分析的基础上,发现教师结束方法使用数量的不同势必也会制约结束效果。基于此,笔者将结束效果划分为正效果、无效果和负效果:正效果即教师结束时所采取的方法使得幼儿兴趣颇高并积极参与,结束效果较好;无效果即教师以一般性的结束语结束时,幼儿的注意力也开始分散;负效果分为两种情况,一种是幼儿仍沉浸在教学过程中时教师突然以一般性的结束语结束活动,另一种是大部分幼儿注意力已经开始分散,教师还在不停地总结讲解使结束环节过于拖沓。

教师采用多种结束方法得到的结束效果也会有所不同,在分析的基础上得出的结论如表2所示:采用1个结束方法的共11个事件,其中正效果、无效果、负效果占比分别为55%、27%、18%;采用2个结束方法的共10个事件,其中正效果、无效果、负效果占比分别为90%、0、10%;采用3个结束方法的共2个事件,其中正效果、无效果、负效果占比分别为100%、0、0。

例如:在幼儿园小班“小猫钻洞洞”这个集体教学活动中,教师设置了很多体育器材,期望幼儿在钻洞洞这个环节中借助小猫的形象提高身体的灵活性,发展大、小肌肉动作。但是在教师结束环节,当幼儿还饶有兴趣地钻洞洞时教师突然停止音乐,让原本沉溺于活动中的幼儿不得不听从教师的指挥,通过放松的活动结束自己的兴趣,这样的结束方法就呈现出一种负效果。

表2 结束方法与效果的分布情况表

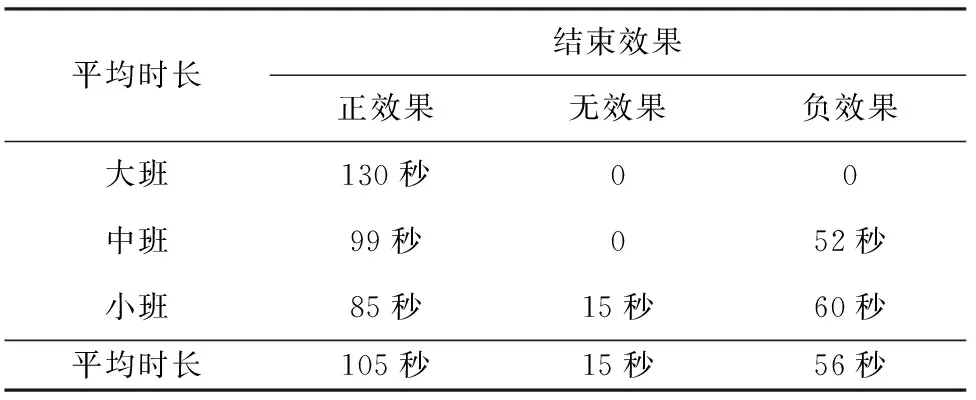

3.教师的结束时长与结束效果的相关性分析

由表3可知教师的结束时长与教师的结束效果以及与所教的年级可能存在一定的关系,如表3所示。首先大班的平均时长为130秒时结束效果都表现为正效果,幼儿积极参与;中班的平均时长在99秒左右时表现为正效果,当中班的结束时长在52秒及以下的时间,结束效果相对来说比较差,表现为负效果;当小班的平均时长在85秒时表现为正效果,其次当结束时长在15秒左右时表现为无效果,在60秒左右时结束效果为负效果。

表3 结束时长与结束效果情况分布

例如:在中班“生活中的数字”这个活动中,教师希望通过《数字歌》帮助幼儿认识数字,结束时长大约3分钟,在结束环节,教师首先通过问答的形式向幼儿提问:“今天学了什么?”“数字有哪些用途?”这时候大部分幼儿注意力已经分散,自己在摆弄东西,无心听教师所讲的内容。但是教师仍带着幼儿继续唱了两遍数字歌才结束活动,这样的结束环节时间过长、过于拖沓,也会使得教学呈现负效果。

4.教师的结束内容与导入的关联性分析

一个有经验的教师不会潦草收场,而是在一堂课的开始就会做好铺垫让整个课堂的衔接浑然一体。通过教学的导入内容激发兴趣为后面的讲解埋下伏笔,教学的结束内容则帮助幼儿对导入的部分探究疑问,达到首尾一致的效果。既体现了教师教学思路的严谨性,又进一步加深了幼儿对知识的理解。由表4可见,教师采用的结束内容与导入部分的相关性依次为:延伸结束法和问答结束法都与导入部分相关联,激励式结束法、游戏结束法与导入的相关性都占总数的90%,一般结束法仅有17%与导入部分相关联。不相关的情况如表4所示,一般结束法不相关性最高为83%、游戏结束法和激励式结束法仅有10%不相关。

例如:在小班《云朵棉花糖》教学中,教师希望通过故事帮助幼儿发展语言表达的能力以及感受分享的快乐。在导入部分以《捏龙放开》和《熊宝宝够蜂蜜》两个手指谣为主大概持续了150秒。在结束部分教师通过回顾故事并分享棉花糖,向幼儿提问:“棉花糖是什么味道的?”幼儿回答:“甜甜的!”教师告诉幼儿:“这就是分享的味道,甜甜的。”通过这个教学活动,我们可以很明显地发现,教师的结束内容很明显与导入是不相关的。

表4 教师的结束内容与导入的关联性分析

四、讨论

1.教师结束方法的分布情况

由数据的结果可以得出,教师在结束方法的选取上呈现出多样的特征,但是我们也可以看到大部分教师还是采取游戏结束法和激励式结束法以及讨论的形式来结束集体教学活动,延伸结束和以一般的结束语结束的方式仍然较少。另外,我们可以发现教师结束方法选择的数量也在一定程度上影响结束效果,当教师在结束环节选择了三种不同的结束方法时,幼儿的注意力不会产生分散和疲劳,会持续不断地积极参与活动,使得知识的学习“润物细无声”,进而表现出的都是正效果。

当教师在结束环节只选择一种结束方法时,效果不一,其中近18%的负效果和27%的无效果。这可能是因为教师通常是按照一日生活来组织幼儿的活动,某一环节的断裂都可能导致班级整体一日生活出现问题,因此由于时间的原因,在结束环节会匆匆收场,以此保证一日生活的程序化。当然这种情况往往是发生在新手教师身上,他们相对缺乏对幼儿身心发展规律的把握,缺乏组织教学活动的经验,很可能就会使得结束环节黯然失色。但是,另一方面我们也看到,当教师采用一种教学方法时有近一半呈现正效果,这说明部分教师深谙幼儿的心理特点会结合具体情境调动幼儿的积极性。多样化的方法固然能够有效地激发幼儿的兴趣,达到良好的结束,但是如果难以驾驭多样的方法,那不妨就根据课堂活动的组织,设计一些简单容易上手的结束方法,让幼儿乐此不疲。基于此,教师在结束方法的选择上可以根据自己的能力,结合教学活动,灵活把握,通过有趣的结束方法,达到良好的教学效果。

2.结束时长的合理性分析

通过数据发现,不同年龄班中结束时长有所差异,并且结束时长也会对结束效果有一定的影响。大班平均结束时长相比于小、中班要长,这是因为一方面大班幼儿注意力保持的时长已经得到极大地开发,整个集体教学活动的时长以及学习的内容已经开始增多,另一方面大班幼儿知识面更广,会更加好奇好问,教师在结束环节势必要照顾到幼儿的需求,一起探究知识、巩固知识。因此,大班的时长在三分钟左右会使教师的结束环节呈现出正效果。

另外,我们发现中班的结束环节平均时长小于一分钟的时候,呈现出负效果。根据马斯洛的需要层次论看,每个幼儿都具有求知欲,时间过短不能满足幼儿的求知需求,无法积极投入到活动中,因此教师的结束环节会呈现出负效果。最后,我们还发现,小班的幼儿由于注意力时间比较短,结束环节过长可能会使幼儿的注意力分散,不再主动和教师互动。例如:“生活中的数字”这个活动的结束环节过长,教师没有照顾到幼儿的需求,一味按照自己的教学活动安排自导自演,枯燥乏味的结束环节无法吸引幼儿集中注意力,因而造成了一种局面:教师与幼儿之间各自为政,缺乏互动,配合难以默契[1]。如果教师在整个活动过程中能根据不同年龄段幼儿的身心发展特点,灵活变换结束方法,如采用分组等形式的对唱或者角色扮演,幼儿就会积极主动参与教师组织的活动,达到巩固知识、寓教于乐的目的。

3.结束内容与导入内容分析

“结束”应该与“导入”首尾一致,遥相呼应[4]。当结束的内容与导入的内容相似度越高时,整个教学活动就会更加完整,幼儿对知识的学习也会更具有连贯性。

针对教师的结束内容和导入是否具有相关性进行分析,近80%的数据显示与导入内容有关,这就说明教师在设置整个活动的时候是从全局出发的。但是也有近20%的结束内容与导入无关。例如:在“小娃娃照镜子”的活动中,教师在导入环节采用了《如果感到幸福你就拍拍手》这首儿歌,而结束环节却采用了另一个“小娃娃照镜子”的游戏方式,显而易见,这样的结束内容是与导入不符的。之所以采用这样的方法,可能是因为教师在导入环节认为手口的律动既简单又可以很好地将幼儿的注意力转移到教学活动中。因此,教师在导入时会自然而然地将一些手指谣作为教学活动中强有力的手段。诚然,通过律动可以很好地将幼儿的注意力转移到教学活动中来,但是与律动不相容的导入,会使得幼儿对知识的理解碎片化,导致整个教学效率下降。再者,在连续两个视频中教师的导入都采取了《捏龙放开》这个手指谣,通过观察可以发现这显然是与教学内容以及结束内容没有关联的。对于幼儿来讲,总是感知熟悉旋律以及与整个活动不相关的导入会使其兴趣降低,知识碎片化。因此,教师在活动过程中应从全局考虑,做到有始有终,前后呼应,持续不断地增加幼儿的兴趣。

五、建议

1.结束方法要灵活多样,激发幼儿参与热情

心理学研究表明:无意注意的产生与客观事物本身的特点有关,也与主观因素有关,客观事物的特点是刺激物的强弱、刺激物的新颖性、刺激物的对比关系、刺激物的活动与变化[5]。由此可见,在教学活动的结束环节教师应当结合幼儿身心发展特点,选择能够充分调动幼儿兴趣的结束方法,使得幼儿的注意力在各种方法的吸引下保持长久状态。

如果幼儿教师在教学活动中能够灵活运用多种结束方法,必然能很好地吸引幼儿的注意,这对于巩固所学,促进知识的拓展与提高将有极大的推动作用。因此,有能力的教师还是要充分发挥专业智慧,创新结束方法,让幼儿在其中感受到结束的新意,体会知识的魅力。如果在结束时,教师还是一味地以一句简单的“小朋友们今天的课就上到这里吧”这样的结束语结束教学活动,可能会使得教学呈现出不良的效果。根据幼儿的发育特点可以了解到幼儿通常以无意记忆为主,过于简单的方式幼儿很容易就忘记了,活动的目标也会慢慢地消失。但是,如果在结束环节利用一些幼儿喜闻乐见的游戏形式,或者给予幼儿一种情感激励式的,抑或是采用一分钟问答等多种形式来结束这节活动,幼儿会全身心地沉浸在活动中,并且会踊跃参与、流连忘返,达到事半功倍的效果。另外教师在结束环节也要看到延伸结束的价值,教学活动结束后教师可以采用一些延伸的形式让幼儿自己去进一步探究,充分发挥幼儿好奇的天性,启发幼儿的思考,激发幼儿的思维,让幼儿在家庭和其他活动中进一步感受探索的快乐,使学习不断延续。

2.结束时长要与不同年龄班幼儿相适应,因班施教

幼儿的注意时间较短,主要以无意注意为主,有意注意逐步发展。如果结束环节时长过短,会导致幼儿的学习内容分散。就像在“好玩的报纸”教学中,教师在结束环节只用了18秒的时间,而这18秒还是在清理报纸,很多幼儿是没什么积极性的,如果教师结束时长多一些,就可以设置类似“投球”这样的游戏,既可以让幼儿踊跃参与,又达到了清理的目的。但时间过长,幼儿有限的注意力就会分散,很可能会导致“一言堂”的出现,教师是教学活动中的主角,幼儿是配角,幼儿的积极性很难被调动。因此,教师要严格控制结束环节的时长,既不可以提前,又不可拖延,要根据不同年龄阶段的幼儿有针对性地安排结束环节,尽可能地将小中班幼儿的结束平均时长控制在1—2分钟左右,而大班幼儿的结束时长控制在3分钟左右。

3.结束内容应与导入遥相呼应,达到教学的艺术美

在幼儿园集体教学活动中教师还要避免在结束的时候直接完结,结束应该与导入相互照应,它是整个活动的升华和凝练,是幼儿延伸活动的起点。基于此,教师在教学活动之前就应该对活动的整体性做到了然于胸,明确知道导入不是随便的导入,结束也不是草草收场,导入是激发幼儿兴趣的开始,而活动的结束则会起到升华活动主题的作用,两者是彼此交融的关系。

在结束环节,教师应针对导入提出的一些设问通过问答等方式对幼儿进行回顾复习,进而帮助幼儿建立完整的认知结构,达到巩固知识的效果。因此,教师在活动开始之前可以用生动有趣的方式给予幼儿悬念,在之后的活动环节,教师和幼儿一起拨开层层迷雾,让幼儿有豁然开朗之感。另外,教师应该对幼儿的活动提前有一个规划,抽出充足的时间和精力为幼儿精心设计准备,设计的导入形式应尽可能地让幼儿感到新颖有趣,能够很好地与整个教学活动或者说是结束环节相契合。因此,教师只有对教学活动做好充分准备,才能够使结束和导入部分做到遥相呼应并体现出教学高超的艺术美。

结语

集体教学活动是幼儿园教学活动的有机组成部分,幼儿教学活动的结束环节对幼儿园整体教学活动的开展至关重要。因此,在幼儿教学活动的结束环节,教师应基于幼儿的身心发展特点,对结束方法、结束时长、结束内容与导入等多方面进行思考,充分调动幼儿的积极性,使其对集体教学活动产生浓厚的兴趣,巩固所学知识,真正达到“课有尽而趣无穷”的良好效果。