2010-2019年广东省医防融合协调水平评价

方雄鹰,谭华伟,陈 菲,雷 迅

1重庆医科大学公共卫生与管理学院,医学与社会发展研究中心,健康领域社会风险预测治理协同创新中心,重庆,401331; 2华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,湖北武汉,430030

医防融合是指将“治病”与“防病”相结合,通过以临床治疗为特点的医疗服务与以预防为特点的公共卫生服务相互衔接、相互协调,实现医疗与预防一体化[1]。建立医防融合机制是解决我国当前医疗系统与公共卫生系统在机构设置、工作职能与监督等方面的碎片化问题,为居民提供连续的医疗卫生服务的关键。2020年以来,习总书记多次强调公共卫生体系与医疗体系融合是国家重大需求。实施医防融合政策较早的部分国家通过提供连续性、协调性和可及性医疗服务,实现资源的合理对接,在改善人群健康、控制医疗费用等方面也取得了较好成效[2]。近年来国内针对医防融合的研究日趋密集,但多集中于医防融合机制、实现路径、实践模式等,鲜有对医防融合水平进行定量分析,从系统视角对医疗系统和公共卫生系统进行探讨[3-6]。本研究以广东省为研究样本,测算其医防融合耦合协调度,以期为我国医防融合政策形成提供政策参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

广东省先行先试,打造了医防融合的“广东模式”,并凭借其区位、经济等优势吸引了大量优质卫生资源,截至2019年底,其卫生总费用达6143.7亿元,占全省GDP的5.7%[7]。但省内分布不均衡,大部分资源集中在珠三角地区,粤西、粤北次之,粤东卫生资源较为匮乏、可及性低,粤东西北地区人均医疗资源占有量低于全国平均水平。此外,广东省医疗和公共卫生统计数据齐全,便于开展本研究。因此,将广东省作为研究样本,选取2010-2019年广东省全省和21个地级市的面板数据,数据主要来源于《广东卫生健康统计年鉴》(包括《广东卫生统计年鉴》《广东卫生与计划生育统计年鉴》)。

1.2 研究方法

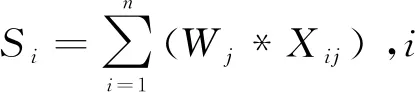

表1 耦合度等级划分

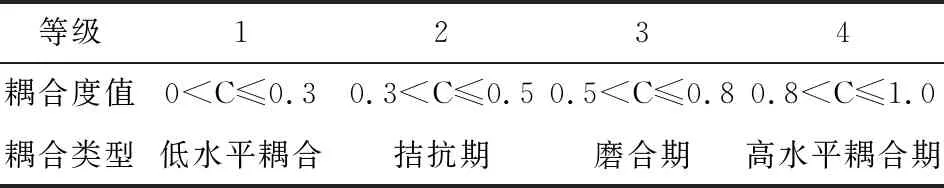

表2 耦合协调度等级划分

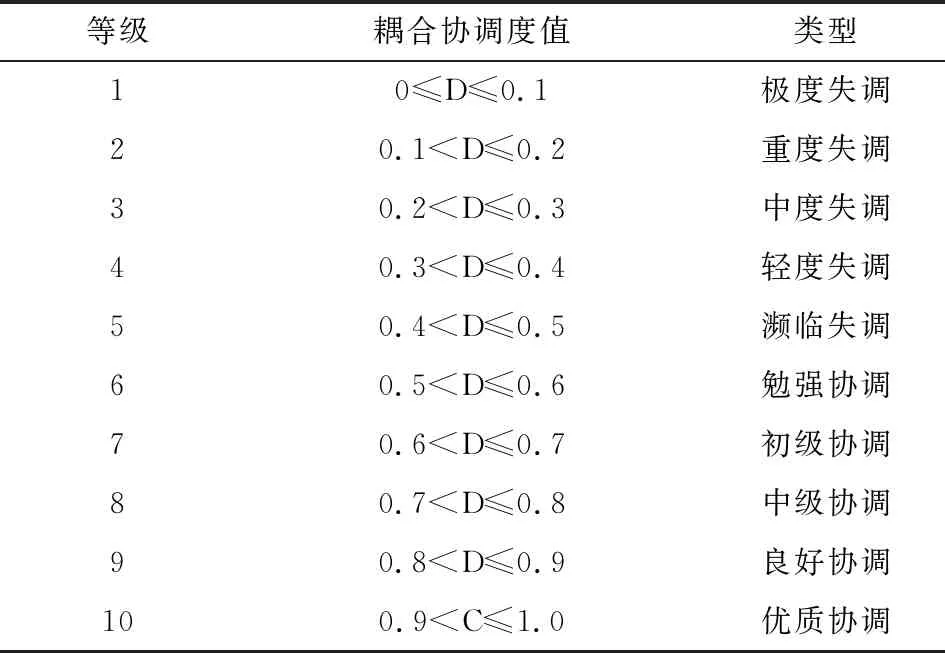

1.2.2 构建评价指标体系。采用文献研究法和专家咨询法构建医防融合耦合协调度评价指标体系。基于“投入-过程-产出”范式[10],初步构建医防融合协调度评价指标体系;经过15名卫生政策专家、医疗卫生机构管理人员(包括医疗机构和疾控中心)、高校学者等两轮问卷咨询。两轮专家积极系数均为1,权威系数均为0.89,协调系数分别为0.274、0.339,变异系数均小于0.25,经检验,专家对于各项指标判断的一致性较高,形成最终的指标体系。见表3。

2 结果

2.1 医防融合协调水平测量指标及其权重

在医疗系统中,医院财政补助收入平均权重最大,为0.175,每诊疗人次平均医疗费用平均权重最小,为0.066;在公卫系统中,专业公共卫生机构数平均权重最大,为0.185;孕产妇系统管理率和死亡率平均权重最小,均为0.078。见表3。

表3 医防融合耦合协调水平测量指标设置及权重

2.2 医防融合子系统综合发展水平

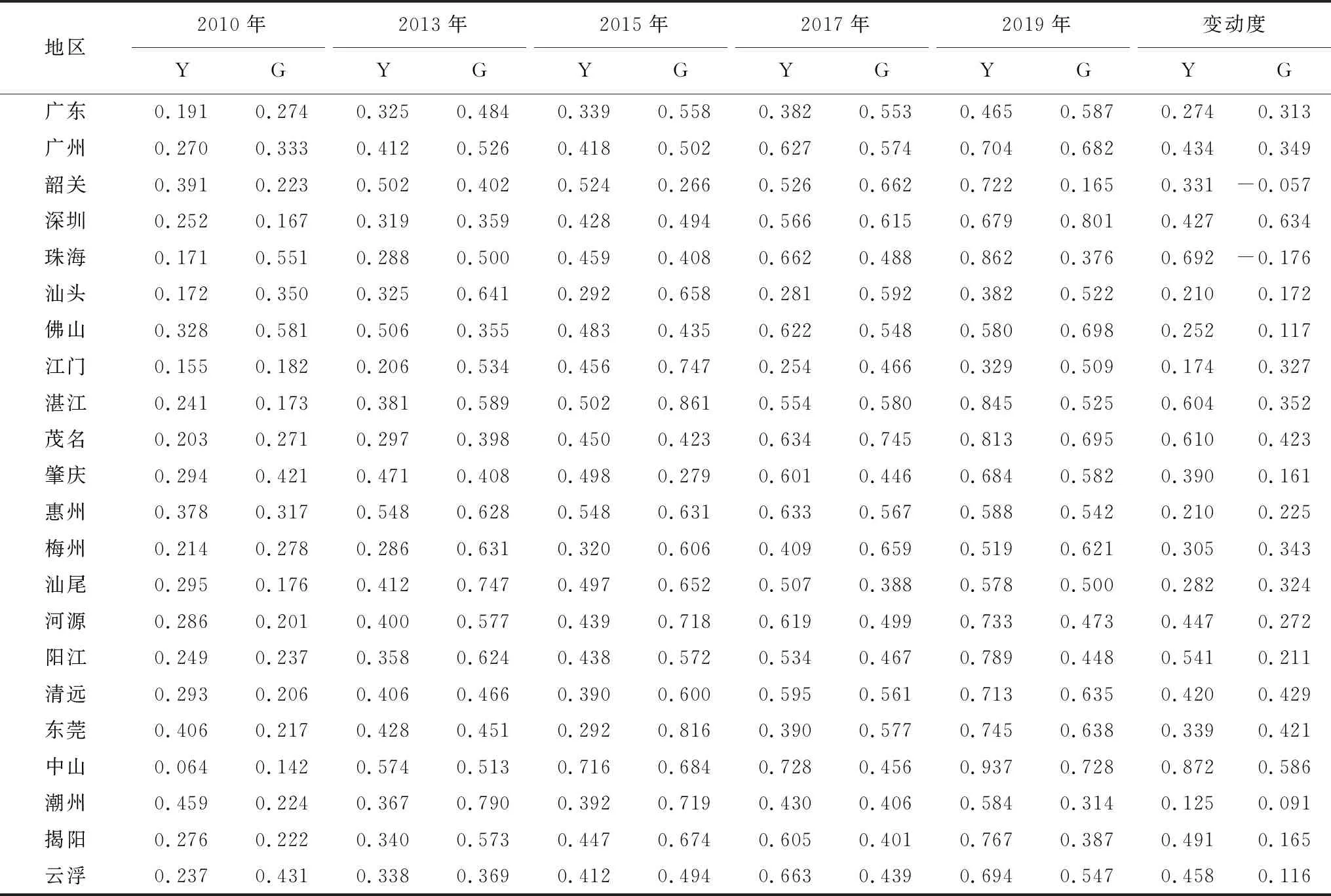

总体上看,广东省全省医疗系统综合发展水平从2010年的0.191上升到2019年的0.465,增长了0.274。相比之下,公卫系统从2010年的0.274上升到2019年的0.587,增长了0.313。表明新医改以来,公卫系统综合发展水平增长幅度大于医疗系统。见表4。

2.3 医防融合子系统综合发展水平时空分布

若医疗系统综合发展水平低于公卫系统,则为医疗系统滞后型;反之,则为公卫系统滞后型;若两者综合发展水平相对离差小于0.05,则为同步型。总体上看,仅2012年是公卫系统滞后型,其余年份均是医疗系统滞后型。分地级市来看,2010年属于医疗系统滞后型的包括广州等9个地级市;公卫系统滞后型包括韶关等10个地级市;医疗与公卫系统同步型仅江门、阳江2个地级市。2019年属于医疗系统滞后型包括深圳等5个地级市;公卫系统滞后型包括韶关等15个地级市;同步型仅有广州。表明广东省医防融合子系统综合发展水平时空分布不均衡。见表4。

表4 2010-2019年广东省各地级市医防融合子系统综合发展水平

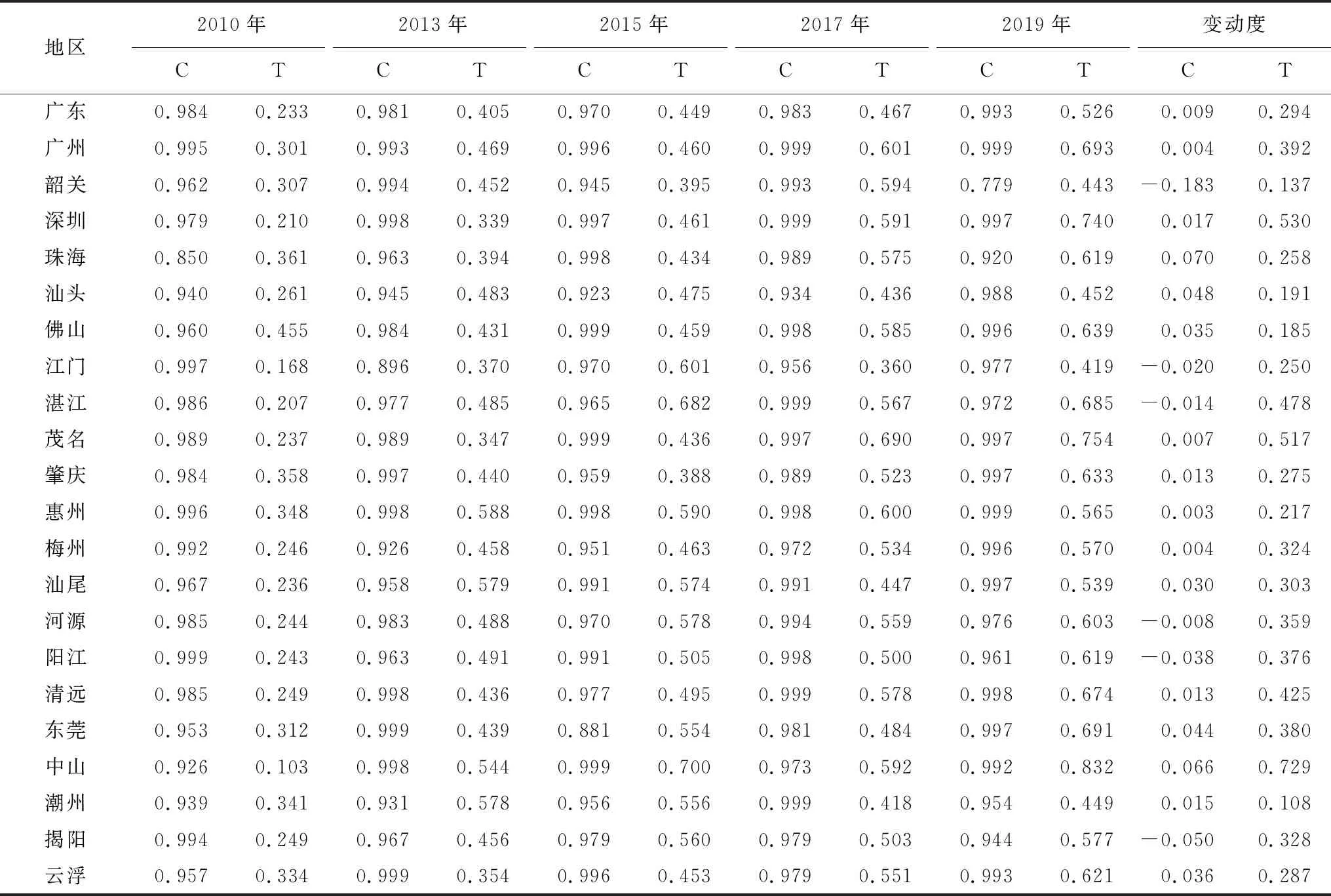

2.4 医防融合耦合度与综合协调指数

总体上看,广东省全省医防融合处于高水平耦合阶段,医防融合耦合度从2010年的0.984上升到2019年的0.993。但广东省医防融合综合协调指数较低,从2010年的0.233上升到2019年的0.526,表明广东省医防融合耦合度与综合发展指数时空分布不一致。见表5。

表5 2010-2019年广东省各地级市医防融合耦合度与综合协调指数

2.5 医防融合耦合协调度

总体上看,广东省全省医防融合耦合协调度从2010年的0.478上升到2019年的0.723,增长了0.244,协调等级从5级上升到8级,增长了3级,表明新医改后医防融合从勉强协调进入中级协调阶段。见表6。

表6 2010-2019年广东省各地级市医防融合协调度及协调等级

3 讨论

3.1 广东省医防融合子系统综合发展水平整体上升,但仍处于中等水平

广东省医疗与公卫系统综合发展水平呈上升趋势,可能是由于新医改以来对医疗卫生领域投入的力度不断加大,卫生资源总量大幅增加,因此,医疗与公卫系统整体水平提升。但尚处于中等发展水平,这可能与广东省医疗与公卫系统各自内部发展存在无序化、系统运行效率低有关[11]。值得注意的是医疗系统综合发展水平低于公卫系统,提示广东省医疗系统内部无序化问题可能更加严重。广东省积极响应国家政策,不断加大医疗卫生服务财政投入,相比于2010年,广东省2019年医院财政补助收入有较大提高,但实际病床使用率一直呈下降趋势;且诊疗费用未得到控制,反而大幅上涨,未能实现提高卫生资源使用效率和卫生费用控制的目标。其原因一方面可能是广东省医疗市场竞争不合理,导致医疗系统内部运行效率不佳;另一方面可能是国家发布《推进医疗服务价格改革的意见》政策,导致医疗服务定价提高[12]。在《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)》等政策文件的支撑下,广东省对公共卫生的投入保持稳步增长,基本公共卫生服务得以有效落实,孕产妇系统管理率、健康管理人数持续上升,孕产妇死亡率、传染病发病率等得到有效控制,公卫系统内部发展趋势较好。因此,广东省在未来的医疗卫生体制发展过程中需重视医疗卫生系统的运行效率和发展秩序,从更加关注投入端向侧重于过程、产出端转变,以提高医疗、公卫系统整体的边际效应[13-14]。应以价值医疗为导向,引导医疗系统以最小的成本提供最优的服务,构建基于价值医疗的支付模式,充分运用医保的约束与激励作用。

3.2 广东省医防融合子系统相互促进作用显著,出现“虚拟耦合”现象

研究显示,广东省及各地级市医防耦合度均在0.8以上,处于高度耦合阶段,医防融合综合协调指数在0.5左右。值得注意的是耦合度与综合协调指数时空分布存在差异,提示可能存在“虚拟耦合”现象。这主要是由于耦合度内涵是建立在两系统间离差越小越好的基础上,即医疗系统与公卫系统发展水平高且相对离差小,则耦合度高;但若两系统发展水平都低、离差也小,导致耦合度虚高,这就与耦合度的内涵不相符。研究还发现,揭阳、河源、韶关等卫生资源较贫乏的地级市,耦合度呈下降趋势,究其原因,主要是由于公卫系统发展水平滞后,导致医防耦合水平下降。提示应关注医防融合整体的结构,以防止医防融合子系统向相互制约的方向发展。因此,应促进医疗系统与公卫系统协同发展,把握好当前医疗卫生体制改革的关键时期,营造医防并重的氛围,逐步建立医防融合相互促进的运行机制。

3.3 广东省医防融合从无序化到系统化演进,尚处于中级协调阶段

研究显示,广东省及地级市医防融合耦合协调水平上升,由濒临失调发展到中级协调,表明广东省医防融合呈正向发展,整体走向更加完善、结构更加合理,由碎片化朝着系统化方向发展;但研究发现广东省医防融合刚步入中级协调阶段,有待进一步提高。研究还发现,大部分地级市增长曲线波动较大,总体增长幅度小,表明耦合协调水平尚不稳定。一是广东省在国家医改政策指引下,颁布了《广东省促进健康服务业发展行动计划(2015-2020年)》《广东省基本公共卫生服务项目及项目实施方案的通知》等政策文件分别对医疗和公卫系统加大投入。虽然两个系统有一定发展,但政策呈现碎片化且连续性不强,一方面未能关注两个系统部分功能重叠及相互影响作用,导致重复投入、资源浪费;另一方面广东省作为医改前沿阵地政策变化较快,后续配套政策难以及时跟进。二是医疗部门与公卫部门条块化分割、信息封闭,因为没有具体的协作机制及督导机制,导致部门间信息不畅通,医防合力未能彰显[15]。三是卫生资源配置无量化标准、且对医防融合发展聚焦在基层,忽视了综合医院对医防融合发展的重要作用,这不利于广东省医防向有序化发展[4,16]。因此,应从顶层设计进行统筹规划,在党的十九大报告、全国卫生与健康大会等政策文件的助力下,健全医防融合政策法规且注重政策的可持续性。探索医保战略购买实施路径,通过变革医保支付方式,采用按人头打包付费制度,合理补偿公共卫生,优先支付公共卫生应急救治[17-18]。以整合医疗为基石,建立以紧密型县域医共体为核心的医防融合机制,不仅要健全疾控与基层医疗卫生机构联动工作机制,还要建立疾控、基层、综合医院三者之间的协同机制,注重优化疾控人才结构和知识结构,提升疾控机构应对突发公共卫生事件的精准、高效处置能力[19]。

3.4 广东省医防融合耦合水平与协调水平出现地区分化

研究发现,在地级市中,耦合水平时空差异小,协调水平时空差异大。广州等7个市已经到良好协调阶段,但其余14个地级市尚处于初级或中级协同阶段,协调水平最高的中山和最低的韶关相差4个等级,即中山医防间已经实现良好的互动、促进作用,韶关则面临医防分裂风险。韶关近年公卫系统综合发展水平严重滞后,若是不加干预,那么医疗-公共卫生之间的促进作用就会继续弱化,导致医防间碎片化加剧。研究发现,属于公卫系统滞后型的地级市数量增加,表明公卫系统发展状态不佳,需重点关注。一是经济发展水平高的地区吸引了大量优质卫生资源聚集,经济欠发达地区难以留住人才等、缺乏引力;二是卫生政策规划依据未合理考虑多种因素,导致部分地区卫生资源配置不足;三是人、财、物等优质卫生资源向医疗系统集中,而公卫系统虽然在政策的扶持下得到一定的发展,但是并不能满足实际需求,医、防间差距逐渐拉大。因此,在卫生资源配置时,要考虑地区差异、部门差异,以及医疗服务与公共卫生服务的协同。建立政策倾斜、公卫人员薪酬激励机制,合理体现公共卫生人才队伍的人力价值,同时,健全公共卫生人才队伍建设投入政策和保障机制,从国家层面将公共卫生与预防医学人才培养纳入我国健康发展规划。