新型冠状病毒肺炎疫情下儿童父母社会支持与养育倦怠的关系

陈明隆,刘笑晗,郭 静

(北京大学公共卫生学院卫生政策与管理系,北京 100191)

新型冠状病毒肺炎疫情给家庭带来了严重的心理健康危机[1],其中,儿童的父母压力更大,一方面父母失业、收入减少或工作环境发生改变[2],另一方面,由于隔离政策,父母面临着管理儿童居家学习和引导孩子适应疫情的额外压力[3],这些因素都可能增加儿童父母养育倦怠的风险。

养育倦怠是父母长期置身于养育压力下所形成的与父母角色相关的极度耗竭感、与子女的情感疏远感、父母角色的无效能感组成的三维负性症状[4]。养育倦怠相关研究仅在过去两年才增加,其风险因素和保护因素都有待挖掘[5]。社会支持是改善心理健康的一个切入点与有效途径,能够显著预测心理健康[6-7]。社会支持来源广泛,包括但不限于家庭、朋友、社区、政府等,不同来源的社会支持对个体心理健康有不同的影响[8]。然而疫情隔离背景下,儿童父母社会支持模式的来源及内容均可能发生变化,因此,分析和研究疫情下父母的社会支持及其潜在特征对改善疫情带来的养育倦怠结果具有重要的实践意义。

1 资料与方法

1.1 资料来源

2020年4月利用问卷星专业数据平台进行数据采集,调查对象是1~10岁儿童的父母,在湖北、河南、广东等地区通过方便抽样与整群抽样的方法进行数据收集。调查问卷依照保密和自愿接受调查的原则,人工剔除逻辑混乱、答案重合率较高或规律作答的问卷492份,以确保问卷数据的回收质量,问卷在线调查需要受访者回答每一个问题,因此,本研究没有数据的缺失与遗漏,最终纳入研究样本1 286人,占调查总人数的72.3%。

1.2 调查方法

1.2.1养育倦怠 使用Roskam等[9]研制的养育倦怠量表,该量表包括四个维度/子量表(父母角色的疲惫、与以前父母自我的对比、厌倦父母角色的感觉和与孩子的情感距离),共23个条目。基于李克特七级量表(7-point Likert scale)计算倦怠得分,每个问题的回答选项从“从不”(1分)到“每天”(7分)不等。本研究中总量表的内部一致性为0.87。

1.2.2获得社会支持 应用自制量表记录从家人、邻居、政府等是否获得关于正常日常活动(照顾孩子、经济帮助、食物供应、婴儿用品、卫生保健、心理安慰)的实际帮助,并进行二分类编码(0=未在该来源获取该项支持,1=在该来源获取该项支持)。本研究中量表的内部一致性为0.91。

1.2.3感知社会支持 衡量父母对来自家庭、朋友和社会组织支持的感知。量表共有九个问题,询问父母在新型冠状病毒肺炎疫情期间获得支持和帮助的来源和程度,包括伴侣、家人、亲属、朋友、邻居、网友、志愿者、社会组织和政府。感知支持的程度以5分制衡量,从1分(无)到5分(很多)。本研究中量表的内部一致性系数为0.90。

1.2.4抗逆力 采用中文版抗逆力量表(resilience scale, RS-14),基于李克特五级评分计分,每个问题得分范围从1(强烈不同意)至5(强烈同意),总分范围为14至70。分数越高表明抗逆力越强。研究表明,中文版RS-14的临界切点为 64分[10],即64分以下为低抗逆力人群,64分及以上为高抗逆力人群。本研究中量表的内部一致性系数为0.85。

1.3 统计学分析

利用SPSS 24.0软件对数据进行描述性分析、单因素分析与回归分析等,利用R 4.0.2软件进行连续变量的潜在剖面分析。潜在剖面分析(latent profile analysis,LPA)是通过潜变量来解释外显指标间的关联,进而维持其局部独立性的统计方法,其原理是根据个体在观测指标上的不同联合概率进行参数估计。潜在剖面分析被视为基于模型的聚类分析,并且不依赖于样本[11]。从类别数1的初始模型开始,逐步增加模型类别数目,并使用Akaike信息标准(Akaike information criterion,AIC)、贝叶斯信息标准(Bayesian information criterion,BIC)、调整后的贝叶斯信息标准(adjusted Bayesian information criterion,aBIC)、熵entrophy和基于bootstrap的似然比值(p-value of the bootstrap likelihood ratio test, BLRT-p)共同判定最优模型。此外,模型选择也要综合考虑实际意义与类别所包含的样本数。基于以上原则,我们将父母获得社会支持分为孤立型、正常型、多助型;同理将父母感知社会支持的丰富程度分为贫乏型、中等型、富足型,以及分歧型。之后,将得到的社会支持类别分别作为自变量,将父母养育倦怠作为因变量,进行三组多元回归分析后得到模型1至3。探索获得社会支持、感知社会支持与养育倦怠之间的关系,并探讨了抗逆力在社会支持组别与养育倦怠间的调节作用。

2 结果

2.1 调查对象基本人口学特征

本研究有效样本1 286人,调查对象的平均养育倦怠得分为(48.03±21.60)分。女性954人(74.2%),男性332人(25.8%)。年龄分布为:小于36岁596人(46.3%),36至40岁483人(37.6%),大于40岁207人(16.1%)。地区分布为:湖北省288人(22.4%),河南省188人(14.6%),广东省540人(42.0%),其他省份270人(21.0%)。文化程度中高中及以下371人(28.8%),绝大多数已婚(94.6%),详见表1。

2.2 获得社会支持与感知社会支持潜在剖面分析结果

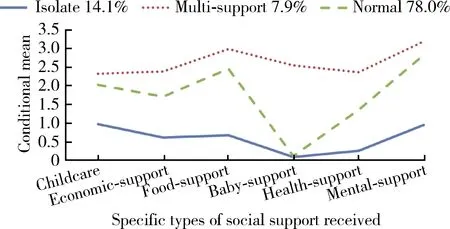

获得社会支持潜在剖面分析的结果如图1所示,经过潜在剖面分析,将父母获得社会支持分为3个潜在分类,概率分别为0.079、0.141、0.780(AIC:20 697,BIC:20 831,aBIC:20 749,Entropy:9.90,BLRT-p:0.01),其中类别1在疫情中获取大量日常生活活动的社会支持,命名为多助型;类别2在疫情中获得的支持不足,命名为孤立型;类别3在获取社会支持方面介于多助型与孤立型之间,命名为正常型。同样地,如图2所示,父母感知社会支持可分为4个类别,概率分别为0.137、0.297、0.253、0.313(AIC:37 386,BIC:37 634,aBIC:37 482,Entropy:0.98,BLRT-p:0.01),其中类别1、2、3分别是按照父母在各类来源感知到的社会支持的丰富程度命名为贫乏型、中等型、富足型,而类别4的父母在疫情中表现为感知到丰富的传统近端熟人支持,但极少感知到来自网友、社会组织的支持,因此,命名为分歧型。

图1 获得社会支持的3个潜在分类分布图

图2 感知社会支持的4个潜在分类分布图

2.3 养育倦怠与获得社会支持、感知社会支持回归分析

在模型1中,仅纳入各类社会人口学变量,未纳入获得社会支持、感知社会支持分类。模型2、3在模型1的基础上,分别纳入获得社会支持分类(孤立型、正常型、多助型)与感知社会支持分类(贫乏型、中等型、富足型、分歧型),结果显示,社会人口学变量中抗逆力(β=0.252,P=0.000)与父母养育倦怠感显著相关。养育倦怠在不同获得社会支持分组之间差异无统计学意义。感知社会支持分组中,贫乏型与分歧型的社会支持在养育倦怠组间差异存在统计学意义(β=-0.120,P=0.003)。相较于贫乏型,分歧型父母的养育倦怠程度更低,详情见表2模型1~3。

2.4 感知社会支持和抗逆力的交互作用分析

在多元回归分析的基础上,进一步探索抗逆力对分歧型感知社会支持与养育倦怠情绪的影响。交互作用结果显示,分歧型感知社会支持与抗逆力的交互项与父母养育倦怠情绪有显著的相关性(β=0.072,P=0.008),详情见表2模型4。采用简单斜率进一步分析这一调节作用,结果表明在低抗逆力父母群体中,分歧型感知社会支持与非分歧型感知社会支持的父母养育倦怠差异无统计学意义;在高抗逆力父母群体中,分歧型感知社会支持与非分歧型感知社会支持的养育倦怠差异有统计学意义,相较于低抗逆力父母,高抗逆力父母感知分歧型社会支持会有更低的养育倦怠,如图3。

图3 抗逆力在分歧社会支持与父母倦怠关系中的调节作用

表2 获得社会支持、感知社会支持与养育倦怠的关联及抗逆力的调节作用分层回归分析

3 讨论

本研究以疫情中1~10岁儿童父母为研究对象,探讨了疫情中父母获得社会支持、感知社会支持与养育倦怠情绪之间的关系。通过对父母在日常生活中获得社会支持的程度进行潜在剖面分类,将父母获得社会支持分为孤立型、正常型、多助型,其中正常型父母人数最多,孤立型与多助型父母人数相对较少。同理,根据父母对各种社会支持来源的感知情况,将父母的感知社会支持分为四类:贫乏型、中等型、富足型、分歧型。疫情中,贫乏型父母对各种来源的社会支持的感知均较低,富足型父母则认为自己在家人朋友以及网友、政府处均得到了充足的支持。另外,分歧型父母表现的更加传统,一方面,他们认为自己在家人、朋友等熟人联系网中得到了充足的支持,另一方面,他们并没有在网友、政府这类“陌生人”中感觉得到支持,这与中国传统的熟人支持网络相吻合[12]。

对父母养育倦怠产生影响的主要是婚姻状况、疫情暴露情况与抗逆力。离异、存在疫情暴露、个人抗逆力水平较低都会成为父母倦怠的风险因素。一般而言,离异家庭的父母因为无人帮忙分担家务和养育责任,因而具有较高的情感耗竭,进而形成养育倦怠[13],而疫情的暴露接触增加了父母的特殊压力,父母会担心自身与孩子的感染风险,由此带来较高的生活和心理上的不安全感,加剧了情感耗竭[14]。抗逆力被认为是对不利环境积极适应的结果[15],因此,低抗逆力的父母往往也更容易受到压力影响产生养育倦怠情绪。在控制上述背景变量的基础上,本研究发现,不同获得社会支持分组之间,儿童父母的养育倦怠情绪差异无统计学意义,父母在日常生活事件中得到不同支持程度并不会对他们的倦怠情绪产生影响,这与先前的研究结果不尽一致[16-17]。我们推测,获得的社会支持是指他人实际提供的支持,这些物质与情感的支持,是否能迎合个体对欣赏、情感、安全感和归属感的需求还存在个体差异[18],而在主观感知社会支持分组中,父母倦怠情绪差异有统计学意义,具体表现为,相较于贫乏型,分歧型父母的倦怠程度更低,这与先前的研究倦怠与社会支持的结果一致[19]。养育倦怠作为一种持久压力的精神反应,更容易受到个人主观感知社会支持影响,而客观的获得社会支持对养育倦怠的影响并不明显,因此,比起单独提供相关支持服务,更重要的是要顾及父母的主观感受,通过提高父母对支持的感知,尤其是来自家人、朋友的支持感来减缓养育倦怠情绪的影响。相关研究显示,感知更高水平社会支持的母亲,尤其是来自配偶和亲属的支持,报告的抑郁症状和婚姻问题较少[20],这与我们的研究结果相一致,这一研究结果也为解决父母养育倦怠有一定的指导意义。

为了更加全面地探讨感知社会支持与倦怠之间的联系,我们进一步探索了抗逆力对分歧感知社会支持与养育倦怠的调节作用,结果显示,在低抗逆力父母群体中,分歧型感知社会支持的父母倦怠差异无统计学意义;在高抗逆力父母群体中,分歧型感知社会支持的父母倦怠差异有统计学意义,提示高抗逆力父母会对近端熟人支持更敏感。先前研究表明,培养积极情绪,提高抗压韧性,能作为一种有效的心理应对资源,这类高抗逆力父母,在感受到熟人支持时能更好地抵御养育倦怠情绪[21],这提示我们,在针对儿童父母养育倦怠的干预时不仅要关注父母感知社会支持程度,同时也要充分注重培养父母积极情绪与抗逆力。

本研究存在以下局限性,首先,用于测量感知、获得社会支持与养育倦怠的问卷采用自我报告的方式;其次,除了纳入模型的变量外,还有很多其他因素可能会影响父母的养育倦怠(如家庭结构、生活状态);最后,抽样方法不是基于样本的随机选择,这可能会限制研究结果的外推,未来需要进一步开展更具因果推断性的研究。