核心素养下的大单元结构化教学的基本范式

[摘 要] 为了落实立德树人的教育宗旨,切实转变育人方式,促进核心素养的校本化落地,2017年我校提出了“大单元结构化教学”的新思考,并于2019年以此为主题成功申报了“江苏省基础教育改革前瞻性实验项目”,以期探索新的学习方式和教学方式,构建更为适合新教学要求的课堂模型. 经过近两年的探索与实践,各学科已初步形成了大单元结构化教学的教学主张和课堂教学的基本范式.现以我校高中数学新授课课型为例,展示核心素养下的大单元结构化教学的基本范式,抛砖引玉,期望能激发广大师生更多前瞻性的思考和创造性的实践.

[关键词] 核心素养;大单元教学;结构化教学;高中数学

[⇩] 引言

大单元是指立足学科核心素养,整合目标、任务、情境、内容和评价的教学单位.大单元对应的是大概念、大任务、大项目、大情境,需要的是学科系统化的思维、结构化的教学、关联性的评价与应用.

结构化教学,是站在学科育人的高度,依据课程标准、教材、学情、资源,在把握学科本质的前提下,按学科逻辑,从“横向结构化”“纵向结构化”以及“融通结构化”等方面重新组织,整体构建涵盖教学目标、教学起点、教学内容、教学资源、教学过程、教学评价以及教学反思等要素的教学系统,形成主体协同、要素关联、学力生长、素养聚焦、系统优化的教学结构. “想明白、说明白、做明白”,是结构化教学的本质特征.

大单元结构化的结构性是指三个层面:学生层面(学情角度),学科层面(学科知识角度),教学层面(教学论角度).学生层面,要把握学情,要了解学生已经具备了哪些基本经验、基本知识,学生现有的能力可以解决哪些问题,对于待研究的单元问题,学生还存在哪些困难,多个困难之间的逻辑性是什么,多个困难之间的难易程度“序”是什么,多个困难突破的关键点是什么.学科知识层面,教師要深刻研究课程标准,理解教材编写意图. 从知识、方法内在生成、发生、发展的逻辑性的角度加以解构,可以深刻理解知识、方法生成发展的序;从知识、方法生成发展的推理方式的角度加以解构,可以深刻理解学科思维方法,把握学科核心素养培养的序.教学层面,教师要对教学内容在整体上进行有序的编排,优化组合,然后通过合适的课堂组织形式加以呈现,并且也要注意呈现的序,从而使学生更易接受,提高课堂效益[1].

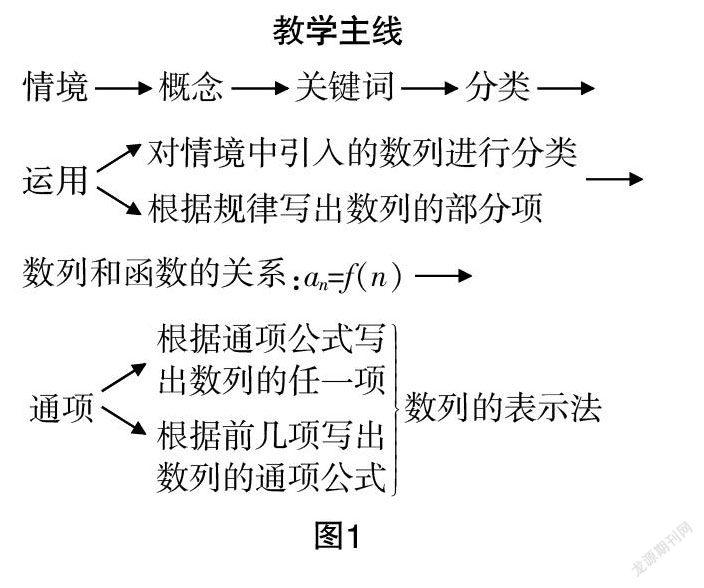

以高中数学新授课为例,给出数学核心素养下的大单元结构化教学案例.本节课是“数列”这一章的第一节,是这一章学习的基础,下面先进行教学分析,再给出案例活动过程.

[⇩] 分析教材,解析教学内容

数列是一个重要的数学研究对象.在中学阶段,数列是计算、推理等基本训练、综合应用的重要题材和进一步学习高等数学的重要基础知识.例如,等差数列、等比数列本身就是数学研究中的两种非常重要的数列,它们是研究复杂数列的基础.等差数列和等比数列中蕴涵着丰富的恒等关系,掌握它们的基本性质,熟悉它们的常用公式以及性质之间的关系,都可以作为提高恒等变形能力的有效载体.数列是反映自然规律的基本数学模型,作为近现代数学的重要组成部分,是解决计算机人工智能、物理学、经济学等领域的重要工具. 数列是特殊的函数,它的定义域一般是指正整数集,也可以是正整数集的有限子集. 因此,数列与数、式、函数、方程、不等式、三角函数、解析式的关系十分密切,递推思想、函数与方程思想、分类讨论思想,以及数列求和、求数列通项公式的各种方法和技巧在中学数学中都有十分重要的地位.数列的生成体现着递推思想,在现代数学中起着巨大的作用.

人教A版、人教B版、苏教版、北师大版、湘教版和华师大版等教材,数列部分的编写风格大体相同,基本上都是以“现实情境—数学模型—应用于现实”这样的模式呈现,充分体现了数列是反映自然规律的基本数学模型;也都把等差数列、等比数列的通项公式与前n项和公式的推导过程与应用作为重点,强调单元知识的生长脉络和数学思想方法的渗透融通.

[⇩] 整合单元,编制教学目标

先介绍一下我校基础年级数学学科的大单元结构化教学设计的整体架构:章头课,为什么要学它,新知学习的必要性(新知的本源);新授知识课,它是什么,新知及新知的形成过程(基本知识及知识背后的学科思维);新授例题课,它有什么用,正确理解与简单运用(基本问题及解决的思维关联);习题课,熟练运用,用基本知识结合正确的思维方式解决基本问题,并达到熟练运用的程度;复习课,综合运用,基本知识、基本问题、基本方法和基本思维的综合运用;章节复习课,单元总结,整体把握,厘清思维,形成框架.如此整体设计,分层要求,强调了前后教学的关联性和一致性,体现了学科知识的来龙去脉,体现了学科学习的层次性、规律性和实效性,突出了学科思维的发生、发起与发展,产生了较好的学科教学效益和学科育人功能.

本单元(数列)教学参考了多个版本的教材,可以按照课本编排的方式进行. 具体的课时安排:数列的概念2个课时,等差数列2个课时,等差数列的前n项和2个课时,等比数列2个课时,等比数列的前n项和2个课时,数列的应用2个课时,小结与复习1个课时. 但对于目标而言,可以分为章节总目标:通过日常生活中的实例了解数列的概念和几种简单的表示方法,了解数列是一种特殊函数;通过日常生活中的实例理解等差数列、等比数列的概念;探索并掌握等差数列、等比数列的通项公式与前n项和公式;能在具体的问题情境中,发现数列的等差关系或等比关系,并能用有关知识解决相应的问题;体会等差数列、等比数列与一次函数、指数函数的关系. 以及在此基础上的分解目标(每一课时),有序推进. 每一课时的目标(以第一课时为例):了解数列的概念及其表示方法,了解数列和函数之间的关系;理解数列通项公式的有关概念,并会用通项公式写出数列的任意一项;对于比较简单的数列,能根据其前几项写出它的通项公式;引导学生经历观察、实验、猜测、归纳、类比、抽象、概括等过程,进行反思、交流,并培养学生观察分析、探索归纳的能力;在参与问题讨论并获得解决方法的过程中,培养观察、归纳的思维品质,养成自主探索的学习习惯;通过本节课的学习,体会数学源于生活,提升学生的数学素养.

[⇩] 研究学情,确定教学起点

研究学情,教师在进行单元教学设计前,了解学生现在在哪里(现在的知识、经验),学生要到哪里去(要掌握的知识、方法),要通过什么方式去(学习方式、教学方式). 在此基础上,对提出的总目标进行分解,制定教学的起点、关键点.在本章的教学中,应该充分尊重学生的主体地位,让学生在具体的问题情境中经历知识的形成和发展过程,让学生利用自己的原有认知结构中相关的知识与经验,在教师的引导下促进对新知的自主建构.在教学过程中,根据数列的教学内容,通过设计一些生活中关于数列的实例,提出从简单到复杂、从特殊到一般的问题,层层铺垫,组织和启发学生自主获得数列的概念以及等差数列、等比数列的通项公式和前n项和公式的推导思路,并且充分引导学生展开自主、合作、探究学习,通过生生互动和师生互动等形式,让学生在问题解决中学会思考、学会学习. 同样以第一课时为例,教学的起点是对函数的复习和认识,通过日常生活中的实例,可以类比研究数列是一种特殊函数.

[⇩] 预判过程,确定教学策略

任何一个数学观念的产生都有前因后果.数列诞生于函数,又不同于普通的函数.因此教会学生从函数的角度看数列就包含了对学生数学抽象、逻辑推理和数据分析等能力的培养. 数列虽然可以看作一类特殊的函数,但它也有着自身独特的解决问题的方法,什么事情都是一分为二的,如果我们教学生一遇到数列问题,就想到用函数方法求解,这就有失偏颇了,只抓矛盾的普遍性而忽视了矛盾的特殊性,这是数列教学中极易走入的误区. 因此,我们应该让学生知道,数列是函数,但不可认为数列就是函数,不可将数列与函数等同起来.

教学时重视知识的导入与生成.本章内容是通过丰富的实例展开的,一方面,可以使学生体会数列与现实世界的联系;另一方面,活生生的例子可以提升学生学习数列的兴趣,产生学习数学的积极情感,使他们感受到数列离自己很近,数列是有用的. 同时注重类比思想在数列学习中的体现,如函数与数列、等差数列与等比数列、等差数列和等比数列与其他数列、甚至数学方法的类比.把握好本章的教学要求,要把基本知识、基本方法、基本技能作为教学重点,注意到与本章有联系的知识面广,具有知识交汇点的特点. 重视培养学生的数学建模能力,教学中应重视通过具体的例子培养学生从实际问题中抽象出数列模型并用其解决问题的能力. 最后对数列的处理要突出函数思想、数学模型思想以及离散与连续的关系,学习数列和运用数列解决问题时,除注重演绎外,还应关注观察发现、归纳类比、抽象概括的过程,同时强调直观感知的过程,不断提升学生的学科素养.

[⇩] 实录过程,呈现教学案例

1. 问题情境

情境1:普鲁士天文学家提丢斯利用数列的知识,推导出太阳到行星距离的经验定律,并探明了一些新的行星:3,6, 12,24,48,96,192,…;0.4,0.7,1.0,1.6, 2.8,5.2,10.0,19.6,… .

情境2:一尺之棰,日取其半,万世不竭:1,,

,

,

,

,… .

教师:我们日常生活中常常会碰到一些与数字有关的问题,并且这些数字往往是成列出现的.

情境3:彗星每隔83年出现一次:1740,1823,1906,1989,….

情境4:1984年至2008年,我国参加7次奥运会获得的金牌数:15,5,16,16, 28,32,51.

2. 师生活动

教师:请同学们观察,上述这些数有着怎样的共同特征?

通过观察,发现:上述问题情境中都有一系列数;这些数都有一定的次序,前后位置不能颠倒,并且有些数可以相同,但表示的意义不同. 如情境4中,出现了两个16,但第一个16表示1992年我国参加奥运会获得的金牌数,第二个16表示1996年我国参加奥运会获得的金牌数. 通过讨论,最后得到结论:这些情境中都有一组按照一定次序排列的数.

教师:对了,我们给出的这些数都是一列的,并且是有一定次序的,前后位置不能颠倒. 我们把这样的按一定次序排列的一列数叫做数列,今天我们就来研究数列的概念(引入课题).

3. 建构数学

(1)归纳总结,形成数列的概念.

教师:按一定次序排列的一列数叫做数列,数列中的每一个数叫做这个数列的项. 请大家结合数列的概念思考这样的问题:

问题1:①1,3,5,7是一个数列,7, 5,3,1也是一个数列,这两个数列是不是同一个数列呢?

②-1,1,-1,1,-1,1是不是一个数列呢?

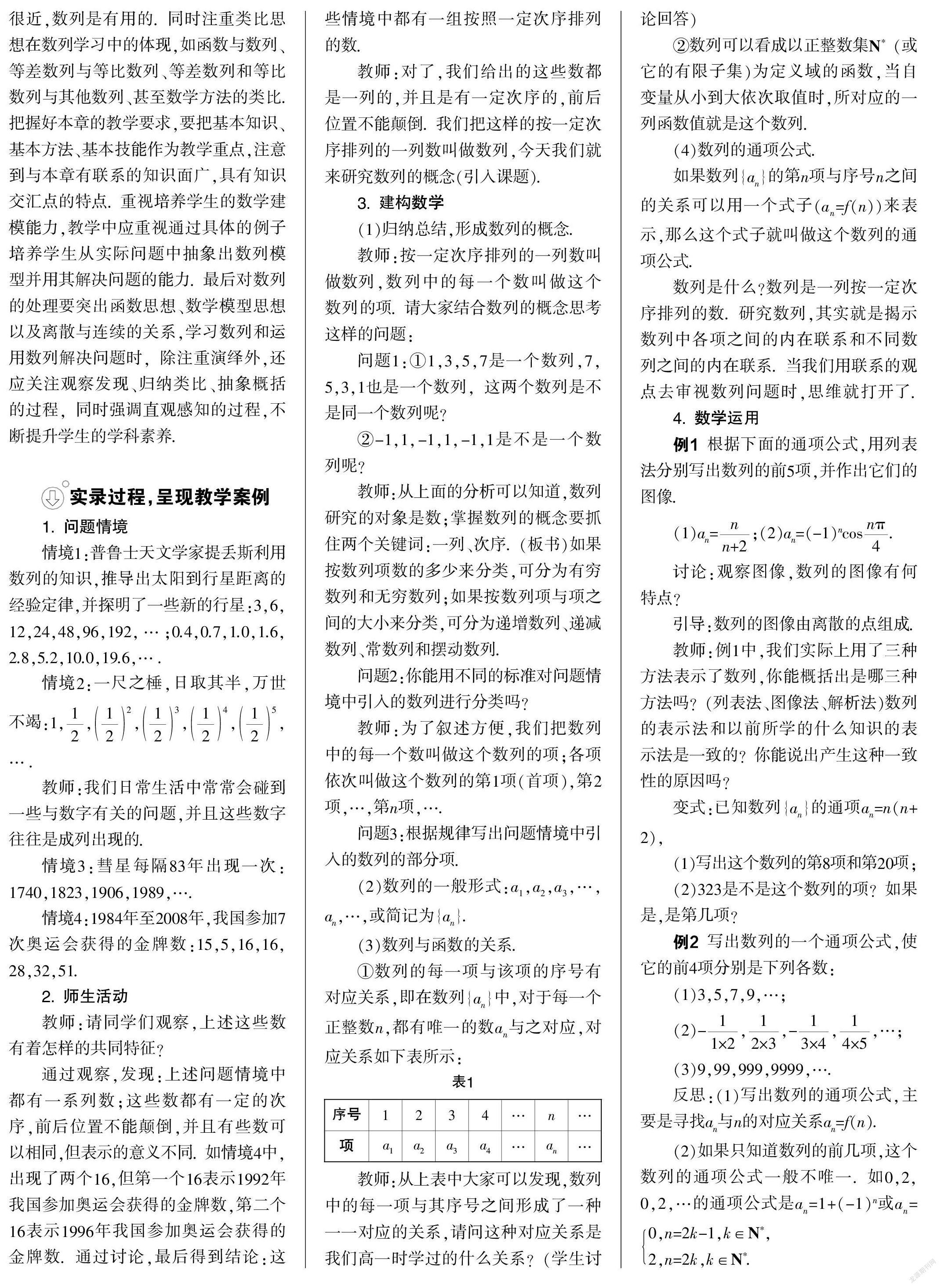

教师:从上面的分析可以知道,数列研究的对象是数;掌握数列的概念要抓住两个关键词:一列、次序. (板书)如果按数列项数的多少来分类,可分为有穷数列和无穷数列;如果按数列项与项之间的大小来分类,可分为递增数列、递减数列、常数列和摆动数列.

问题2:你能用不同的标准对问题情境中引入的数列进行分类吗?

教师:为了叙述方便,我们把数列中的每一个数叫做这个数列的项;各项依次叫做这个数列的第1项(首项),第2项,…,第n项,….

问题3:根据规律写出问题情境中引入的数列的部分项.

(2)数列的一般形式:a,a,a,…,a,…,或简记为{a}.

(3)数列与函数的关系.

①数列的每一项与该项的序号有对应关系,即在数列{a}中,对于每一个正整数n,都有唯一的数a与之对应,对应关系如下表所示:

教师:从上表中大家可以發现,数列中的每一项与其序号之间形成了一种一一对应的关系,请问这种对应关系是我们高一时学过的什么关系?(学生讨论回答)

②数列可以看成以正整数集N*(或它的有限子集)为定义域的函数,当自变量从小到大依次取值时,所对应的一列函数值就是这个数列.

(4)数列的通项公式.

如果数列{a}的第n项与序号n之间的关系可以用一个式子(a=f(n))来表示,那么这个式子就叫做这个数列的通项公式.

数列是什么?数列是一列按一定次序排列的数. 研究数列,其实就是揭示数列中各项之间的内在联系和不同数列之间的内在联系. 当我们用联系的观点去审视数列问题时,思维就打开了.

4. 数学运用

例1 根据下面的通项公式,用列表法分别写出数列的前5项,并作出它们的图像.

(1)a=;(2)a=(-1)ncos.

讨论:观察图像,数列的图像有何特点?

引导:数列的图像由离散的点组成.

教师:例1中,我们实际上用了三种方法表示了数列,你能概括出是哪三种方法吗?(列表法、图像法、解析法)数列的表示法和以前所学的什么知识的表示法是一致的?你能说出产生这种一致性的原因吗?

变式:已知数列{a}的通项a=n(n+2),

(1)写出这个数列的第8项和第20项;

(2)323是不是这个数列的项?如果是,是第几项?

例2 写出数列的一个通项公式,使它的前4项分别是下列各数:

(1)3,5,7,9,…;

(2)-,,-,,…;

(3)9,99,999,9999,….

反思:(1)写出数列的通项公式,主要是寻找a与n的对应关系a=f(n).

(2)如果只知道数列的前几项,这个数列的通项公式一般不唯一. 如0,2, 0,2,…的通项公式是a=1+(-1)n或a=0,n=2k-1,k∈N*,

2,n=2k,k∈N*.

5. 课堂小结

数学知识结构:

数学思想方法:观察、归纳、猜想、验证、类比.

问题拓展反思:同学们!我们研究一个数学对象,往往是从以上几个方面(情境、概念、模型、分类、应用等)来展开的,如函数,研究了函數的概念、图像、表示方法,研究了函数的性质,研究了具体的一次函数、二次函数、反比例函数、指数函数、对数函数、幂函数等模型,研究了它们的图像和性质、运算和应用,在此基础上甚至研究了较为复杂的函数模型,等等. 基于此,我们来研究数列,自己预判和规划一下,后面会研究数列哪些方面的内容,在研究的内容和方法上与函数有哪些联系和区别?带着这样的思考,我们再来预习本单元(数列)才会变得特别有意义.

大单元结构化教学,就是要对整个单元形成宏观与微观结合的、立体化的构架. 要从整体上把握这一单元的知识结构,突出内容和过程的联系性和整体性,梳理课堂教学发展的脉络,发掘真实的、灵动的、丰富多彩的高中数学课堂,让学生从中体验数学家研究数学对象的心路历程,领悟数学家用数学的观点看待和认识世界的思想真谛.教师要挖掘数学及数学教学的价值,让学生在掌握基本的数学知识技能和思想方法的同时,学会数学思维方法,提高适应未来的学习智慧和能力.这样学生将来不管从事什么工作,面对工作、生活中的困难时,哪怕忘掉了所学的数学知识,仍然可以从数学的角度,通过深深铭刻在头脑中的数学精神、数学思想方法迅速抓住解决问题的关键点,有条理地观察、分析、论证,随时随地解决问题.笔者认为这才是我们需要的数学核心素养.

参考文献:

[1] 缪德军. 例析高三数学复习课的四个关注点[J]. 中学数学教学参考,2017(10):48-51.