多种方法开展科学与文化论著教学

陈怡

摘要:高中语文统编教材选必中册第一单元是社会科学论著单元,属于“科学与文化论著研习”学习任务群。该单元四篇必读课文都是政论,概念精深,教学难度大。在实际教学中,一线教师对该单元教学有很多困难和疑惑。本文以恩格斯《社会历史的决定性基础》为实例,分别从研究现状、教学目标的设定、教学方法的实践三个层面做了分析和实践探索。本文适用对象为学术素养零基础的普通高中学生,以理论建模法使学生“无痛”掌握主要概念、核心观点和论述思路,并提供了驳论文片段写作和课内扩展阅读篇目建议作为上升通路。

关键词:科学与文化论著研习 社会历史的决定性基础 教学实践

一、研究现状

在知网以“科学与文化论著”为主题,“中等教育”为学科,精确搜索从2020年新教材使用以来的学术期刊和学位论文,截至2021年底,结果中与高中语文教学相关显示只有2篇学术期刊论文和13篇学位论文,能够借鉴的内容并不多。学位论文中很大一部分都使用了《乡土中国》作为示例对象。个人以为《乡土中国》以其理论的系统性、完整性,更适合作为“整本书阅读”或者“学习论著专题研讨”学习任务群的研习对象。

以主题“社会历史的决定性基础”搜索,结果只有上海位育中学的赵蓓沁发表于《现代基础教育研究》2021年第42期的《“科学与文化论著研习”单元教学中的学生逻辑思维培养——以恩格斯“社会历史的决定性基础”为例》一篇,她提出以培养学生"概括"、"抽象"、"判断"、"推理"四项逻辑思维能力为目标,结合逻辑单元进行了教学实践,融入了勘破逻辑谬误,三段论和两难推理等逻辑推理方法的教学,是非常有意义的探索。但是值得注意的是,她的教学实践把“逻辑”和“论著研习”两个教学难点结合,显然是建立在逻辑单元内容已经梳理完毕,并且对论著文本中的相关概念已经明确基础上的。同时,上海位育中学是超一流的高中,学生逻辑思维能力很强,而普通高中学生的问题不仅仅是逻辑思维能力的不足,而且是面对大体量文本、大量精深概念时的无所适从和畏难情绪。面对不想读、不会读论著的学生,采用和逻辑单元整合教学的方法显然会很吃力。

二、教学目标的设定

针对“科学与文化论著”学习任务群,新课标给出的教学目标是“选择阅读简明易懂的自然科学和社会科学类论文专著(节选),领会不同领域科学与文化论著中的内容,培养科学态度和创新精神。”1光从字面上看,难度是不高的。但事实上,很多一线语文教师对这个单元都非常无措。从传统上讲,马克思主义论著属于政治科目的范畴,语文教师对相关知识不一定熟悉,怕自己讲不深,讲不清,因此很多教师选择照本宣科。同时,学生对政论也普遍缺乏兴趣,觉得深奥、枯燥,甚至觉得不是语文的相关内容,或者觉得课文内容政治课上都讲过了。方方面面的原因使得课堂效果极差。

那么原本屬于政治课的内容为什么出现在了语文教材中,并且是一整个单元,这样的篇目设置肯定是有其用意的。政治主要教授的是历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观和方法论,语文主要研讨的是主要概念、核心观点、论述思路、论证艺术和语言表达这五个方面的内容。如果说政治教授的是心法,那么,语文教授的应该是体术,即如何使心法可理解性、可操作性的具体表达方法。

语文显然不能当成政治来教。语文应该给予的是学生自己阅读专著的能力,这里面显然也包括马克思主义理论专著。在语文课程的实际操作过程当中,如何让学生感兴趣,让文本可理解,让教学活动可操作,才是我们一线语文老师应该着力解决的问题。本文的教学实践适用于学术素养零基础的普通高中学生,以主要概念、核心观点、论述思路的“无痛”掌握为教学目标,并提供了驳论文片段写作和课内论著扩展阅读的上升通路。

三、教学方法的探索

对普通高中学生而言,接触到学术论著的机会很少,想到学术论著的第一反应是高深莫测。这样的文本在高中语文教学中出现,教师首先应解决的问题,是要让学生参与进来,最直接的参与是从动手开始的。但是社会科学类的文本并不像自然科学类文本那样可以通过实验来提高参与度。所以针对文本各自的特点,需要单篇设计,并没有固定模式。以恩格斯《社会历史的决定性基础》为例,笔者进行了以下教学方法的实践。

1、理论建模法

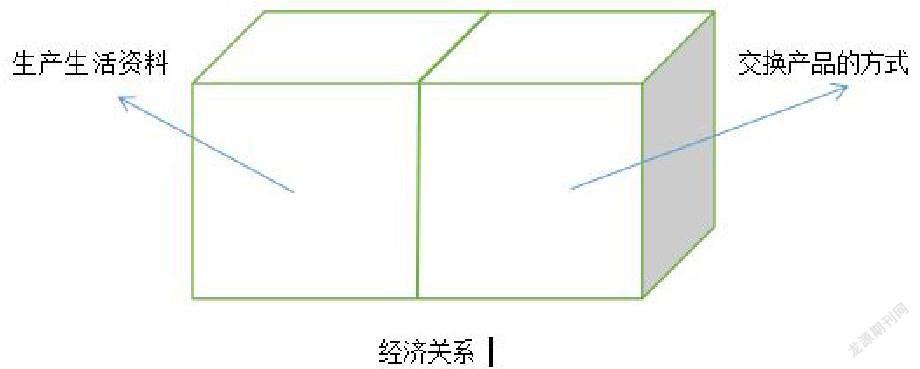

马克思和恩格斯的作品难于理解,并不仅仅由于他们理论的精深,还在于原文翻译过来之后很多概念及其逻辑关系的理解。就比如《在人民报创刊纪念会上的演说》里面涉及到的“1848年革命”、“工商业危机”、“19世纪经济危机”、“工业革命”等概念及其逻辑关系,直接影响了学生对于文本的理解。有的时候这些概念、术语是和历史背景相关的,而有的时候是纯意识形态的词语,比如本文当中出现的“生产和运输的全部技术”、“地理基础”、“先前各经济发展阶段的残余”、“外部环境”以及“政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑”。这些概念单独来看,学生都是可以理解的,但当他们一起出现在了文本中,就变成了一团乱麻,不知所云了。要使虚无的概念更加形象的呈现在学生面前,建模是一个很好的方法。建模可以分成平面建模和立体建模,本文教学适用的是立体建模。原本的设想是让学生自己建模,但是发现学生在具体建模的过程中会有各种各样的建模形式,在课堂实际教学时会占用很多的时间。而语文课的教学目标主要是要理清概念之间的逻辑关系,没有必要在哪个建模更合适这个问题上花费过多时间。所以经过的调整,我直接给出了建模的基础,让学生在此基础上寻找其他概念所存在的位置,从而确定各概念之间的逻辑关系。这个建模基础(如下图)其实就是文本当中“1”部分的第一句话,“我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(再有分工的条件下)的方式。”2

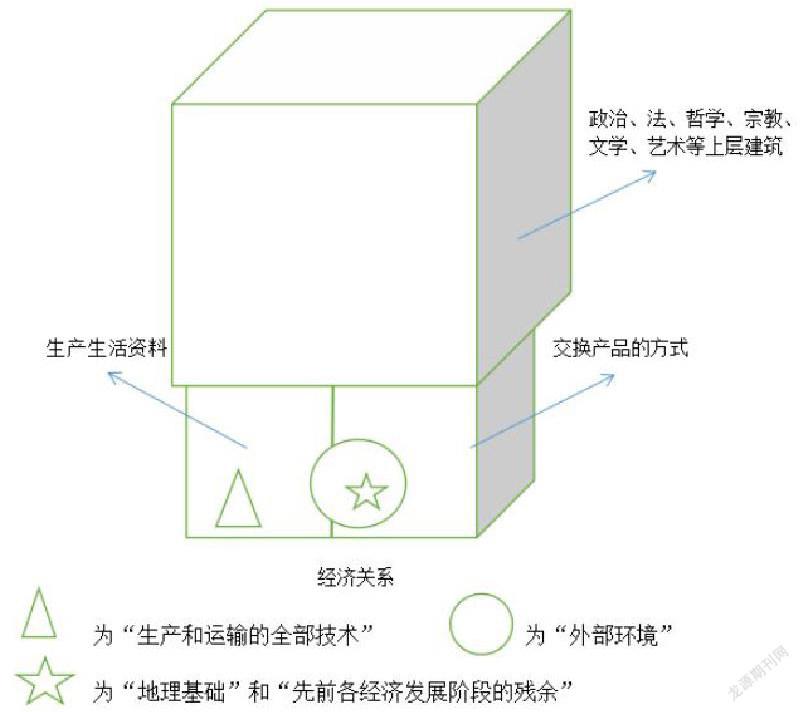

在此基础上,学生很容易就可以结合文本中的“包括”这个词,确定出“生产和运输的全部技术”、“地理基础”、“先前各经济发展阶段的残余”、“外部环境”这些概念的位置(如下图)。85D2B864-78F6-467D-86ED-8CCE6DE125AB

那么,这些概念的位置是否是确定呢?它们是否可以移动呢?“生产和运输的全部技术”能不能在“交换产品的方式”里呢?“地理基础”、“先前各经济发展阶段的残余”和“外部环境”是否一定成包围结构呢?“上层建筑”是不是一定是由“经济关系”决定的立方体呢?“上层建筑”能不能是三角形或者圆形的呢?通过这些问题的思考,我们能够更加清楚地认识到“经济关系”中的各种要素是相互融合影响的,他们交错杂糅成为了社会历史发展的經济基础。“经济关系”是“上层建筑”的“基础”,但“经济关系”并不决定一切。正如方形的“经济关系”没有办法决定“上层建筑”是三角还是圆形一样,社会历史发展中的“经济关系”也没有办法决定“政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑”的一切。

这篇文本“2a”、“2b”两部分内容,还涉及历史发展的必然性和偶然性关系的问题,可以用平面建模来很直观的解决。如果说“贯穿始终的、唯一有助于理解的红线”是现实存在的一根红线,那么这根红线代表什么?历史上偶然触发的事件又应该画在哪里呢?最后建模的结果其实就是实验数据采集当中常见的大数据取中位数的坐标轴图。平面建模的方法在“科学与文化论著研习”任务群的自然科学论著教学中可以有很广泛的运用。逻辑单元的教学中也可以进行尝试。

2、综合写作实践和拓展研习文本的选择

在用建模法理解了各概念的逻辑关系之后,梳理文本各层次的逻辑关系就本文而言已经变得十分简单。在此时可以请学生根据自己对文本的理解,回答大学生瓦尔特-博尔吉乌斯的问题。个人认为此处写回信并不是最佳的教学活动,因为问题虽然很好回答,但是学生并不占有像恩格斯那样多的理论和事例材料,写作实践可能会变成复制黏贴的大杂烩。当堂写作一小段驳论文是更好的操作方法,提出具体要求,比如驳斥“经济决定一切”的观点,至少运用归谬法、虚拟论敌、举例法中的一种,教学可能更有针对性并且能产生一些实质性的教学效果。在社会科学类文本的教学中,辩论和驳论文写作是适用性非常高的教学方法,选必中册《实践是检验真理的唯一标准》就是非常好的实践样本。

马克思主义哲学论著都有宏大的社会历史背景,比如本文中“马克思逝世之后,一些资产阶级理论家歪曲了马克思的观点,篡改了历史唯物主义的基本原理,把马克思关于经济因素决定性作用的观点歪曲为“经济决定一切”、经济是制约历史发展的唯一因素,造成当时德国青年极大的思想混乱。他们当中有不少人写信向恩格斯请教。”3恩格斯在文章结尾提到的马克思《路易-波拿巴的雾月十八日》、恩格斯《反杜林论》《路德维希-费尔巴哈和德国古典哲学的终结》对学生们提出的问题都有过明确的回答。前两篇著作篇幅很长,特别是马克思的《路易-波拿巴的雾月十八日》难度较高,笔者建议选取恩格斯《路德维希-费尔巴哈和德国古典哲学的终结》作为课文拓展阅读篇目。恩格斯这本书主要驳斥了费尔巴哈和德国古典哲学的种种谬论,在文章最后一章有两个选段,分别针对社会历史发展的偶然性和必然性、经济的决定性作用作了阐述,可以和课文内容起到非常好的对照作用。

参考文献:

[1]赵蓓沁.“科学与文化论著研习”单元教学中的学生逻辑思维培养——以恩格斯“社会历史的决定性基础”为例[J].现代基础教育研究.2021,42(02)

[2]朱于国.普通高中语文课程标准[M].2020年5月第2版.北京:人民教育出版社,2017

[3]马克思恩格斯选集[M]. 北京:人民出版社,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 2012

[4]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准[M].2020年5月第2版.北京:人民教育出版社,2017.25.

[5]中华人共和国教育部.普通高中语文统编教材选择性必修中册[M].2020年6月第1版.北京:人民教育出版社,2020.2.

[6]中华人共和国教育部.普通高中语文统编教材选择性必修中册[M].2020年6月第1版.北京:人民教育出版社,2020.5.85D2B864-78F6-467D-86ED-8CCE6DE125AB