安太堡露天煤矿刺槐人工林乔木层碳密度动态特征

郭春燕,曹银贵,武玉珍,张谨华,吴琼,张峰

(1.晋中学院 生物科学与技术系,山西 晋中 030600;2.中国地质大学 土地科学技术学院,北京 100083;3.山西大学 黄土高原研究所,山西 太原 030006)

0 引言

露天煤矿生态环境治理一直备受关注[1]。20世纪90年代以来,随着环境治理主体与责任的明确化及生态修复技术的提高,露天煤矿植被得以大幅度的恢复[2]。矿区多种人工植被的重建,极大改善了区域生态环境,不仅防止了水土流失,而且发挥了固碳释氧等生态效益。在全球节能减排,努力实现碳中和的背景下,这部分人工植被作为陆地生态系统碳库的重要组成部分,在调节区域碳平衡方面做出了巨大贡献[3-4]。国内外学者采用生物量法、碳通量监测法及稳定性同位素法对区域、国家乃至全球尺度上森林生态系统碳密度、碳储量进行了研究,其中营林措施、林分密度、林龄、气候、地形等因素对森林碳储量的影响研究较为成熟,但在森林演替过程中碳密度和碳储量的变化及其时空分布格局等方面研究稍显不足[5]。

刺槐(Robinia pseudoacacia)作为一种耐瘠薄速生植物引入我国后,在水土保持与生态修复中发挥着重要作用[6]。据统计,除黑龙江省与海南省外,刺槐在我国其他省市自治区均被广泛栽培,是我国重要的人工林树种[7]。我国学者对刺槐栽培技术、生理生态[8-9]、群落结构特征[10]等进行了系统研究。20世纪90年代初,山西安太堡露天煤矿复垦区开始引种大量刺槐,进行植被恢复模式的配置与筛选试验。经过20余年的跟踪调查研究,发现刺槐在不同恢复模式中生长差异明显,部分刺槐枯梢,冠幅缩小,碳汇能力减弱。为探明刺槐碳密度变化规律,本文以山西安太堡露天煤矿南排土场刺槐人工林为研究对象,通过野外调查不同林分乔木胸径、树高等结构指标,分析乔木生物量及碳密度特征,以期为刺槐人工林的管护及其碳汇研究提供科学依据。

1 研究区域概况

安太堡露天煤矿位于山西省朔州市平鲁区(112°10′~112°30′E,39°23′~39°37′N),该区域为黄土高原丘陵生态极度脆弱区,受温带半干旱大陆性季风气候的影响,冬春寒冷多风、干旱少雨,夏秋温凉少风、降水集中。年均降水量 428.2 mm~449.0 mm,年 蒸 发 量 1 786.6 mm~2 598.0 mm。年均气温4.8℃~7.8℃。全年无霜期115 d~130 d。年均风速2.5 m/s~4.2 m/s,最大风速20 m/s。原地貌植被为温带草原类型,林地较少,主要为人工林及天然灌丛。土壤贫瘠,土质偏砂,为栗钙土[11]。

南排土场是安太堡露天煤矿生态修复成效较好的排土场,采用岩土混排工艺[12],表层覆土50 cm,下层多为采煤剥离的砂石,台阶高度20 m~40 m,台阶坡面角>30°,总面积 180.5 hm2。1992-2010年对南排土场进行生态修复,修复初期播种无芒雀麦(Bromus inermis)、扁穗冰草(Agropyron cristatum)、直立黄芪(Astragalus adsurgens)等草本植物进行土壤熟化,同时种植刺槐、油松(Pinus tabulaeformis)、臭椿(Ailanthus altissima)、榆(Ulmus pumila)等,阔叶树种均为1年生苗,均高30 cm;油松为5年生苗,均高1 m。刺槐+油松林隔行种植,行距1 m,刺槐株距1.5 m,油松株距5 m;刺槐纯林株行距均为1 m;刺槐+榆+臭椿林为隔行种植,株行距均为1 m[13]。乔木种植后,人工管护3 a,辅助乔木度过成活阶段。之后乔木自然生长,仅在其迅速生长期内适度间伐1~2次。成林后,随着种子的传播,榆自然定居于刺槐+油松林与刺槐纯林之中。

2 研究方法

2.1 样地设置

在安太堡露天煤矿南排土场选取3种刺槐人工林建立长期定点观测样地(表1),每块样地面积0.5 hm2,采用全站仪将样地测设为50个乔木样方(10 m×10 m),每个样方再划分为4个(5 m×5 m)的灌木样方,在每个灌木样方左下角划分出1个(1 m×1 m)草本样方。记录各人工林样地植被种植模式、种植时间、海拔、地形、立地条件等。

表1 人工林样地基本概况Table 1 Basic information of the plantation plots

2.2 样方调查

2010年与2015年分别对每块样地50个样方内所有活立木(不包括幼苗,DBH<2 cm)进行调查,记录物种名称、胸径(DBH)、树高(TH)、冠幅、盖度等。

2.3 数据分析

利用各样地乔木胸径、树高实测数据,采用冯宗炜[14]生物量经验(回归)模型估算不同树种生物量。各树种生物量计算公式如下:

油松:WS=0.027636(D2H)0.9905,WB=0.0091313(D2H)0.982,WL=0.004 575 5(D2H)0.9894,WT=WS+WB+WL;

榆树、臭椿:WS=0.044(D2H)0.9169,WP=0.023(D2H)0.7115,WB=0.010 4(D2H)0.9994,WL=0.018 8(D2H)0.8024;

WT=WS+WP+WB+WL;

刺槐:WT=0.049 550 2(D2H)0.952453;

式中,WS树干生物量,WP树皮生物量,WB树枝生物量,WL树叶生物量,WT地上部分总生物量。

本文参考华北地区及山西省森林类型碳密度研究成果[15-16],最终确定乔木生物量与其碳密度换算系数为0.498 9。因此,乔木碳密度计算公式如下:

C=0.498 9×W,

式中:C为碳密度,W为单位面积生物量。

不同树种DBH、TH、生物量和碳密度用方差分析进行显著性检验,用Duncan多重比较进行平均数显著性检验。

3 结果与分析

3.1 乔木层结构特征

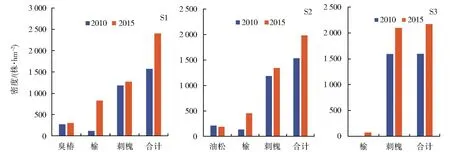

2010年刺槐纯林乔木总密度最大(1596株·hm-2),2015年刺槐+榆+臭椿林乔木总密度最大(2 408株·hm-2),刺槐+油松林乔木总密度均为最小。2010年与2015年均为中均为刺槐纯林中刺槐密度最大(1 594株·hm-2,2 098株·hm-2),榆密度最小(2株·hm-2,74株·hm-2)。总体来看,2010年至2015年间,刺槐人工林乔木总密度均有增加(图1),其中刺槐+榆+臭椿林乔木总密度增加最大(832株·hm-2),刺槐+油松林增加最小(450株·hm-2)。榆在刺槐+油松林与刺槐纯林成功定居,且在刺槐+油松林定居数量较多。5年间,榆密度在刺槐+榆+臭椿林增加712株·hm-2,刺槐+油松林增加318株·hm-2,刺槐纯林增加72株·hm-2。刺槐密度在各人工林增加幅度不同,其中在刺槐纯林增加最大(504株·hm-2),在刺槐+榆+臭椿林增加最小(90株·hm-2)。臭椿密度小幅度增加(30株·hm-2),仅有油松密度小幅度降低(24株·hm-2),这与乔木生理特征有关。

图1 不同样地乔木密度Fig.1 Density of trees in the different plots

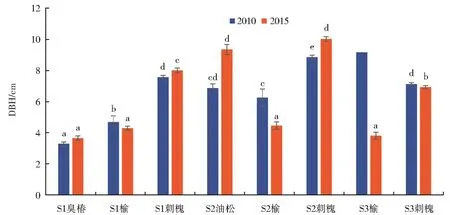

不同样地乔木胸径与树高均存在极显著差异(P<0.01)。2010年刺槐+油松林中刺槐平均胸径与平均树高均最大(8.85 cm,7.24 m),其次为刺槐+榆+臭椿林中刺槐(7.57 cm,6.02 m),臭椿均最小(3.30 cm,3.41 m)。2015年刺槐+油松林中刺槐平均DBH与平均TH均最大(10.02 cm,7.26 m),其次为油松(9.35 cm,5.80 m),臭椿均最小(3.66 cm,3.04 m)。随着密度的增加,各树种平均DBH与TH呈现出不一致的变化特征(图2-3)。臭椿平均DBH增大(0.36 cm),但其平均TH降低(0.37m);油松平均DBH与平均TH均增大(2.48cm,1.42 m);除刺槐+榆+臭椿林中榆平均TH略有增大外(0.13 m),榆在各样地平均DBH与平均TH均减小;刺槐在刺槐+油松林平均DBH与平均TH均增大(1.17 cm,0.02 m),但在刺槐纯林中均减小(0.2 cm,0.47 m),在刺槐+榆+臭椿林中平均DBH增大(0.44 cm),但平均TH有所降低(0.78 m)。

图2 不同样地乔木胸径Fig.2 DBH of trees in the different plots

3.2 乔木层生物量及碳密度特征

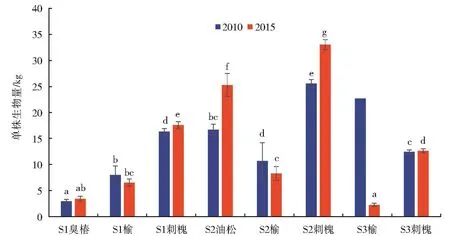

不同样地乔木单株生物量存在极显著差异(P<0.01)。2010年刺槐+油松林中刺槐单株生物量最大(25.62 kg),其次为刺槐纯林中榆(22.71 kg),臭椿最小(2.96 kg)。2015年刺槐+油松林中刺槐单株生物量最大(33.07 kg),其次为油松(25.31 kg),刺槐纯林中榆最小(2.26 kg)。臭椿、油松与刺槐2015年单株生物量较2010年均有增加,榆正好相反(图4)。油松单株生物量增加最多(8.57 kg),其次为刺槐+油松林刺槐(7.45 kg),臭椿单株生物量增加0.47 kg,刺槐纯林刺槐单株生物量增加最少,仅为0.17 kg。榆在刺槐纯林单株生物量减少最多(20.45 kg),在刺槐+榆+臭椿中减少最少(1.24 kg)。

图3 不同样地乔木高度Fig.3 TH of trees in the different plots

图4 不同样地乔木单株生物量Fig.4 Biomass of a tree in the different plots

2010年与2015年均为刺槐+油松林乔木层碳密度最大(17.454 t·hm-2,26.698 t·hm-2),其次为刺槐+榆+臭椿林,刺槐纯林最小(9.943 t·hm-2,13.314 t·hm-2),且刺槐在各林分中碳密度均最大。刺槐人工林乔木层碳密度与各树种碳密度均为2015年高于2010年(图5)。刺槐+油松林乔木层碳密度增加 9.244 t·hm-2,年均增加 1.849 t·hm-2,其 中 刺 槐 增 加 6.982 t·hm-2,年 均 增 加 1.396 t·hm-2;油 松 增 加 1.108 t·hm-2,年 均 增 加 0.222 t·hm-2。刺槐+榆+臭椿林乔木层碳密度增加3.866 t·hm-2,年 均 增 加 0.773 t·hm-2,其 中 刺 槐 增 加1.521 t·hm-2,年 均 增 加 0.304 t·hm-2;臭 椿 增 加0.116 t·hm-2,年均增加 0.023 t·hm-2。刺槐纯林乔木层碳密度增加 3.372 t·hm-2,年均增加 0.674 t·hm-2,其中刺槐增加 3.311 t·hm-2,年均增加 0.662 t·hm-2。榆作为建群种,其碳密度在刺槐+榆+臭椿林增加最多(2.230 t·hm-2),作为定居种在刺槐+油松林与刺槐纯林增加较少(1.154 t·hm-2,0.061 t·hm-2)。

图5 不同样地乔木碳密度Fig.5 Carbon density of trees in the different plots

4 讨论与结论

碳密度不仅是人工林生态系统固碳能力的关键指标,也是评估其碳储量的重要依据[17-18]。乔木作为人工林优势种群,对其进行碳密度研究,可初步掌握人工林碳储量状况,比较人工林恢复模式的优劣。本文对3种刺槐人工林乔木层碳密度研究结果显示:刺槐+油松林乔木层碳密度最高,其次为刺槐+榆+臭椿林,刺槐纯林乔木层碳密度最低,且其年均增长率也保持相同的变化规律。这表明针阔混交模式最佳,阔叶混交林优于阔叶纯林模式,与之前学者的研究结果一致[19]。刺槐+油松林乔木密度最低,且油松生长缓慢,刺槐生长迅速,两者形成了不同的林层,可以充分利用自然资源,促进林分正向发育。榆能在刺槐+油松林中大量定居,也从侧面印证了其空间结构适宜林木生长。刺槐纯林林层单一,加之乔木密度较大,林木之间竞争关系增强,致使单株刺槐生物量较低。刺槐+榆+臭椿林乔木密度最大,但其碳密度略高于刺槐纯林,一方面是因为不同树种对自然资源的需求不同,林木之间可以优势互补、协同共生,另一方面是大量榆幼苗成长为榆幼树,提高了整个林分的碳储量。

刺槐人工林乔木层碳密度的差异表明,乔木密度对其碳密度的影响相对较大,乔木密度的改变,不仅引起了林内光照、土壤温度及水分的变化[20],还引起了乔木胸径与树高结构等一系列变化;其次乔木类型也是影响碳密度的重要因素之一[21],不同树种因其生理特点的差异,其碳汇能力也不同。人工林生态系统碳密度受多种因素影响,会不断发生变化。本研究仅分析了5年间刺槐人工林乔木层碳密度变化规律,今后还有待于对其各组分生物量、碳含量及碳密度做进一步的跟踪研究。

2010年至2015年间,刺槐人工林乔木碳密度增加明显,但总体树高增长缓慢,这些现象表明安太堡露天煤矿南排土场刺槐人工林已由中龄林阶段逐渐进入成熟林阶段[22]。林木已逐步由胸径与树高速生时期进入到材积增长期,此时刺槐人工林已形成稳定的冠层,有利于林下幼苗及幼树的生长发育,形成次林层。随着幼苗不断成长为幼树,为防止林木拥挤过密,仍需通过人工抚育进行调节,间伐过多的幼苗及妨碍林木生长的不良立木,为刺槐人工林创造良好的生存环境,维持稳定的群落结构。