互联网发展、市场活力激发与旅游经济增长

——基于空间溢出视角的分析

刘 震 杨 勇 眭霞芸

(华东师范大学工商管理学院,上海 200062)

0 引言

我国正处于由高速增长转向高质量发展的关键阶段,加快构建“双循环”发展格局已成为转换增长动能的应有之义。作为现代服务业的重要组成部分,旅游业具有关联性强、附加值高等特征,往往被认为是促进经济发展的绿色驱动力。特别是在防疫常态化以及全球贸易环境动荡的背景下,旅游业将在培育完整内需体系、引领和创造新需求等方面扮演着更重要的角色。然而,长期以来,我国旅游业始终面临着地区间发展不平衡、不充分的问题(汪德根等,2011)。不少地区旅游业的发展仍局限于本地,未能充分利用国内市场的规模经济优势提升竞争力。由此,《2021 政府工作报告》明确指出,应“深入实施区域协调发展战略,构建高质量发展的区域经济布局”。那么,如何建立一体化的产业体系,已成为我国旅游业转型升级中亟待解决的难题。

近年来,互联网的迅速发展为促进市场融合提供了动力源泉。截至2020 年底,我国互联网普及率已突破70%,互联网与旅游业之间也实现了从浅层联系到深度融合的转变,不断催生出新业态和新模式。《2019 年度中国在线旅游市场数据报告》显示,我国在线旅游市场全年交易规模约10059亿元,同比增长14.96%。文旅部、国家发改委等联合发布的《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》中则进一步提出了“以‘互联网+’为手段,丰富旅游产品业态,拓展旅游消费空间”的要求。在此背景下,既有研究就互联网发展会对旅游经济增长产生影响已达成共识(Kumar et al.,2020)。然而,需要指出的是,互联网也能够以信息流破除区域间要素流动的桎梏,从而有助于地区间形成专业分工、共享知识技术、降低交易成本,即通过产生空间溢出效应作用于其他地区的产业活动(杨慧梅等,2021)。尤其是,近年来随着新型基础设施建设的加快,互联网促使区域间的经济联系日益紧密。但是,截至目前,鲜有文献将互联网的空间溢出效应纳入旅游经济增长的分析框架中。

为适应新的经济形势,激发市场活力是保障旅游经济可持续增长的重要前提(樊纲等,2011)。富有活力的市场不仅意味着资源要素的合理配置,也意味着不同市场主体能够根据比较优势开展创新竞合行为,从而有效推动区域旅游业整体绩效的提升(杨震宁等,2020)。但是,既有文献发现,受时空约束及改革不完全性影响,我国旅游业的市场活力未能充分释放,表现为资源配置效率低下、行业竞争性缺乏等一系列问题(刘瑞明等,2020)。激发市场活力的关键在于打破交易壁垒,促进市场要素的自由流动(宋冬林等,2014)。互联网发展拓展了区域市场的边界,使得地理距离引发的关联成本不断下降,为生产资料流通、产品体系创新、市场信息匹配提供了技术基础(侯世英等,2021)。由此,一个潜在的问题就是,互联网能否通过激发市场活力形成对区域旅游经济增长的正向激励?

鉴于此,本文利用中国2004—2016 年省际面板数据,实证检验了互联网对旅游经济影响的空间溢出效应及传导路径,借此为促进旅游业均衡发展提供理论支持。可能的边际贡献在于:第一,以往研究局限于考察互联网对本地旅游经济的影响,本文则创新性地揭示了互联网影响的空间溢出效应,发现互联网发展能够显著推动本地和邻近地区的旅游经济增长,并且这种影响在时空维度上存在异质性,由此丰富了该领域的文献基础。第二,尽管已有文献肯定了互联网发展对旅游经济增长的促进作用,但对其影响机制的讨论较为缺乏。本文依据互联网产生的市场联结事实,从激发市场活力视角建立统一的分析框架,证实了优化供给结构、加剧市场竞争、提升市场吸引力在其中的传导机制作用,从而为不同市场主体获取互联网的连接红利提供了可能的渠道。第三,已有研究一般采用传统面板数据模型进行估计,而互联网强化了地区间的联系愈发紧密,如果不考虑其所产生的空间溢出效应,可能会低估互联网发展的实际作用,并引申出错误的政策内涵。为此,本文使用空间面板杜宾模型对有关命题进行实证检验,以期规避忽视空间因素对回归结果的不利影响。同时,本文采用熵权TOPSIS 法构建了互联网发展水平指数,尽可能地消除了主观单一指标刻画核心变量的误差。

1 文献综述与理论分析

1.1 文献综述

一直以来,旅游市场信息的不对称性增加了游客的交易风险,束缚了企业间的交流协作(De La Hoz-Correa et al.,2019)。互联网的出现加快了信息与资源的流通,引起了研究者对其影响的广泛关注。在微观层面,一部分文献基于资源基础观,从旅游企业对内外部数字资源的依赖程度,探讨了互联网对其经营绩效的影响,发现企业借助互联网技术重塑了资源获取和利用方式,降低了服务创新成本,并带来收益水平的同步提升(Chevers,2015)。另一部分文献基于交易成本理论,认为互联网发展既大幅缩短了游客与目的地间的心理距离,也有利于企业实现旅游产品的规模化定制,最终引致目的地竞争力的显著增强(Amaro et al.,2015)。在宏观层面,随着互联网相关指标数据可获得性的提高,国内外研究者开始尝试通过构建计量模型检验互联网对旅游业发展的影响,如Adeola等(2019)研究发现,互联网发展与地区旅游经济增长间并非简单的线性关系,而是呈现出“先减弱后增强”的U形特征。

不难发现,现有文献集中分析了互联网发展对本地旅游经济增长的影响,但普遍忽视了互联网的空间溢出效应。实际上,每个地区并非孤立与封闭,地区与地区间会产生复杂的空间关联。本地生产要素的投入不仅有利于促进自身经济发展,往往还会对周边地区形成渗透与辐射,继而呈现出空间溢出效应(Boschma,2017)。伴随着互联网的应用,其网络外部性特征开始显现。这一特征显著地提升了区际间要素的流通效率,并促成了虚拟化、一体化的省际贸易格局(周向红等,2020)。刘晓光等(2015)研究发现,互联网为不同地区创造了帕累托改进的空间,在促进发达地区生产要素积累的同时,也为落后地区带来了先进的技术、资本和经验,从而起到缩小地区间差距的作用。当然,也有文献指出,互联网可能会产生负向溢出效应,即虽然互联网发展降低了企业信息化建设的难度,但也提升了暗默知识获取的重要性,从而增加了劳动力对地理空间内面对面交流的需要(Storper et al.,2004)。在这种情况下,互联网的集聚效应将大于扩散效应(Hong et al.,2011)。那么,互联网对旅游业的影响是否存在空间溢出效应?目前知之甚少。

与此同时,在经济转型背景下,激发市场活力对于旅游业发展而言至关重要。在富有活力的市场环境中,伴随着行业竞争的加剧,不同地区旅游业能够充分吸纳多方要素,从而显著增强服务创新能力和目的地吸引力,并在更大程度上满足游客的多元化需求(刘瑞明等,2020)。不过,长期以来,受到市场分割因素的制约,本地及地区间的资源难以实现大范围的优化配置,由此严重影响了市场活力,并导致旅游企业效率低下及游客福利损失(黄赜琳等,2020)。大量研究者已从推进制度改革、规范市场竞争等角度对激发市场活力进行了探讨(刘志彪等,2021),但在执行过程中往往存在阻力较大、收效缓慢等问题。随着信息技术进步,互联网逐步成为激发市场活力的关键力量。既有研究发现,凭借着实时、开放、共享等优势,互联网所产生的市场整合效应使得不同市场主体能够更为自由地加入到价值网络中,这不仅提高了本地区市场要素的供需匹配度和专业化服务能力,也有利于弱化区域市场壁垒,促进地区间的要素流动与竞争协作(Gorodnichenko et al.,2017)。然而,互联网发展是否也可以激发旅游业的市场活力仍不得而知。进一步地,已有文献主要从激发供给端活力,即推动产品创新的角度展开定量检验(Correa,2012),针对互联网发展能否改善竞争环境、增加消费需求的讨论仍相对较少,难以准确揭示互联网在激发区域市场活力中的作用。

总体而言,上述文献为本文提供了有益借鉴,但仍留下了一些有待解决的问题。首先,既有研究多基于地区间相互独立的视角,假设互联网难以产生跨地区影响。事实上,互联网构成了地区间分工协作、交易互动的激励,能够有效促进要素和游客的扩散与转移。因此,不考虑空间溢出效应,将无法准确评估互联网发展的边际收益,也影响了市场主体对其功能的清晰认知。其次,尽管既有文献强调了互联网发展的积极影响,但互联网通过何种途径影响旅游经济仍是研究空白,且基于时空异质性的讨论也较为缺乏,暂未形成揭示两者关系的完整框架。最后,现有相关研究多停留在理论分析和现实总结阶段,基于中国的经验研究较为鲜见。同时,考虑到可能存在空间溢出效应,仅采用传统计量模型不仅会造成估计偏误,也在一定程度上限制了所得结论的解释力和可信度。

1.2 理论分析与研究假设

1.2.1 互联网发展、空间溢出与旅游经济增长

作为社会交换的载体,互联网对旅游业的技术性嵌入,使数据作为关键要素参与到价值创造中(孙黎等,2021),对旅游经济增长产生了重要影响。同时,互联网具有网络外部性特征,其发展能够促使地区间逐步形成相互依赖和渗透的关系,进而产生空间溢出效应,作用于邻近地区的旅游经济增长(Jaffe,1998)。

对本地旅游业而言,第一,旅游经济增长依赖市场主体间的高效协作(Weidenfeld et al.,2014)。互联网发展则带动了旅游业的虚拟转型,有效降低了信息不对称下的协调成本,使得更多企业能够自由参与到本地区的生产分工中,从而通过价值连接、功能互补等方式重塑旅游业组织协调的固有模式,加快资源要素的优化配置(陈小勇,2017)。第二,旅游经济增长离不开以知识为依托的服务能力构建(Zhang et al.,2015)。过去,旅游业的知识溢出受到地理条件约束,多局限于特定地区的同行业内,如旅游产业集聚区,这极大地影响了知识的传递效率。如今,互联网发展使得知识溢出的地理排他性下降(Bloom et al.,2013),这不仅有助于不同供给主体之间形成便捷的知识互换体系,而且显著提升了本地区旅游业的专业化水平。第三,对于具有时空位移特征的旅游活动而言,游客需要与不同服务商建立起即时反馈的信息传输机制以促成交易(Buhalis et al.,2008)。互联网发展则降低了游客被“敲竹杠”的风险,为多方以极低成本互动、交易和反馈创造了条件(Standing et al.,2014),从而有效促进本地旅游经济增长。

对邻近地区旅游业而言,首先,在互联网的影响下,旅游企业通过实时互动降低了地区间的协调成本,更为容易地获得了大范围、高质量的互补品供给,从而促使产业价值链由本地单一线性模式向跨地区复杂网络模式演变(谢莉娟,2020),大幅提升了旅游业的储能空间和精细化供给水平(Palacios-Marqués et al.,2015),带来区域整体旅游业收益的规模报酬递增。其次,互联网既实现了可编码形式知识的远距离传播,也在一定程度上降低了不可编码缄默知识传播的空间局限性,促使市场主体在虚拟空间中也能借助文字、语音和视频等载体实时交换信息,从而进一步强化了地区间旅游业的集体学习机制(王如玉等,2018),使得各地区旅游企业均能够吸收和学习彼此的成功经验,由此带来管理模式变革和产出绩效提升(Shaw et al.,2009)。最后,依托互联网,游客摆脱了对旅行社等中介商的依赖,能够更为准确、及时地获取不同地区的产品供给信息,缓解了多地区旅游消费中的逆向选择和道德风险问题(陈晓红等,2022)。而不同地区服务商也能确保彼此间按照市场实际需求调动资源、完成合作任务,为打造互利共赢的价值分配格局提供了机遇。综上所述,本文提出如下假设:

H1:互联网发展具有空间溢出效应,其对本地和邻近地区的旅游经济增长均具有显著的促进作用。

1.2.2 互联网发展、市场活力激发与旅游经济增长

当旅游业被嵌入一个可以跨区域、跨部门分工与交易的空间中时,互联网将极大地激发市场活力,进而通过优化供给结构、加剧市场竞争、提升市场吸引力的方式带动旅游经济增长(余文涛等,2020)。

(1)供给端:优化供给结构

随着模仿排浪式消费阶段基本结束,旅游业需要突破既有的产品结构,融入更多的创新元素,即时响应游客的长尾需求。在传统产业组织结构下,分工主体的决策取决于邻近单元的信息反馈(Kemeny et al.,2015),结果是不同地区旅游业虽然通过包价游实现了规模经济,但却限制了大范围的合作分工,加深了供给与需求不匹配的矛盾(Piccoli et al.,2017)。互联网发展则打破了同质化生产模式的制约,有效地促进了供给结构优化。对本地旅游业而言,一方面,互联网虚拟空间替代了传统地理空间,有利于服务商通过大数据增强需求预测的灵活性和可靠性,使得彼此间的协作与互动建立在满足游客异质性需求的基础上,最大限度地增强了旅游业的柔性供给能力(Pisano et al.,2015)。另一方面,借助互联网,本地旅游业能够更加便捷和经济地与相关产业建立起短期、动态的契约关系,从而在更大范围内将文化、娱乐、休闲等资源整合起来,衍生出新型服务品类,不断提升产业链的可延展性和适应性(李恒等,2018)。

对邻近地区而言,考虑到旅游需求的复杂性特征,单个服务商在产品供给中并不具备所有的资源和知识。然而,在接入互联网平台后,不同地区服务商能够通过多种渠道联结和重组“遍在性”的旅游要素,促使以往只深耕本地市场的企业不断参与到全域旅游业分工中,为区域整体旅游产品的迭代与升级创造了条件(江小涓,2017)。随着供给结构持续优化,不同地区旅游业由生产工序绑定关系转变为任务型链接,在催生出与游客需求相匹配的多元化业态的同时,形成了良好的市场组织效益,从客观上带动了旅游经济增长。

(2)竞争环境:加剧市场竞争

传统环境下,旅游服务商围绕当地垄断性资源进行配套协同,对其他竞争者设立了较高的行业壁垒,使得潜在的高效企业无法获得相应的市场份额,容易造成体系僵化的发展困境(张天华等,2018)。作为市场竞争的新平台,互联网引发了行业内、区域间的竞争格局演变,有效地缓解了竞争不充分所导致的市场活力低下问题。对本地旅游业而言,首先,互联网通过提供开放的API 接口将本地区不同利益相关者容纳进来,大幅降低了企业进入和退出市场的成本(Berne et al.,2012)。随着市场主体在虚拟空间中集聚,旅游业逐步建立起新的制度和规范,有效促进了市场竞争。其次,互联网不仅增强了新兴企业的学习模仿能力,而且提高了产品价格、内容和质量的透明度,导致传统行业的垄断优势难以维持,为完善优胜劣汰机制打下了良好基础(Della Corte et al.,2017)。最后,互联网转移了旅游业的竞争焦点。游客追求效用最大化所引发的市场机遇,促使服务商之间的竞争由资源竞争转变为对衍生需求的理解和满足。这无疑有助于企业保持积极性,通过创新竞争手段颠覆在位企业的市场地位(赵振,2015)。

对邻近地区而言,互联网打通了彼此间的市场通道,为服务商参与跨地区竞争提供了机会(罗珉等,2015)。在互联网环境中,不同服务商在生产经营中虽然面临多方竞争压力,但是拥有了广泛吸引外来游客的利润动力,继而有助于在更大范围内发挥比较优势,改变既有的市场基础和竞争格局。进一步地,市场竞争的加剧有利于具有竞争力的服务商获得相应的市场份额,激励其主动进行服务创新(傅瑜等,2014),从而使富有活力的市场主体在竞争中突破生产能力瓶颈,显著提升旅游业的整体绩效。

(3)需求端:提升市场吸引力

目的地吸引力很大程度上源于游客对市场的了解程度。然而,在非完备信息环境中,旅游消费过程存在诸多不确定性,从而抑制了游客大范围的空间位移(Escobar-Rodríguez et al.,2014)。互联网则颠覆了服务消费理论的传统假设,使得生产和消费的时空契合性不再是阻碍游客流动的障碍(冯华等,2016)。对本地旅游业而言,互联网打破了线下融通的区域性局限,帮助游客获得了稳定的消费预期(Rezabakhsh et al.,2006)。以携程、飞猪等为代表的互联网平台更是将搜寻、购买、评价等环节联系在一起,进而有利于游客及时掌握信息、完成交易。交易成本下降则意味着游客可以将更多的时间和预算投入到体验环节,由此提高了游客与目的地要素间的互动频率,并增强了目的地的吸引力(Law et al.,2018)。

对邻近地区而言,游客倾向于通过多目的地旅游使体验效用最大化(De Oliveira Santos et al.,2011),互联网发展则为周边地区提升市场吸引力创造了条件。本地与邻近地区服务商借助互联网平台培育互惠规范,共同设计线路、推广产品,从而使游客的注意力覆盖到过去很难达到的市场领域,奠定了地区间客流互联互通的格局(Xiang et al.,2015)。随着市场吸引力的提升,游客数量增加带来的住宿、餐饮、娱乐等关联消费需求增长会通过乘数效应积极影响旅游经济发展。基于此,本文提出如下假设:

H2:互联网发展分别从优化供给结构、加剧市场竞争、提升市场吸引力三个方面激发了本地和邻近地区的市场活力,从而有效带动了旅游经济增长。

2 研究设计

2.1 模型设定

2.1.1 空间面板杜宾模型

考虑到可能存在的空间溢出效应,本文通过构建空间面板杜宾模型(SPDM)来考察互联网发展与旅游经济增长间的关系,模型设定形式如下:

其中,Tour为i省份t年的旅游经济发展水平;ρ 为旅游经济空间滞后项的系数;ω为31×31的空间矩阵;Int为i省份t年的互联网发展水平;X为其他可能影响旅游经济增长的控制变量;β为解释变量的估计系数;θ为对应空间滞后项的估计系数;δ为固定效应,包括地区固定效应和时间固定效应;ε为扰动项;λ 为扰动项空间滞后项对应的系数;μ为正态分布的随机误差项。以上为空间面板模型的一般形式,具体模型选择需要在统计检验的基础上加以确定。

2.1.2 空间中介效应模型

借鉴既有研究做法(董直庆等,2019),本文采用空间中介效应模型检验互联网发展的影响机制。具体而言,首先,根据式(3)判断互联网对旅游经济增长的直接影响;其次,根据式(4)检验互联网对中介变量的影响;最后,根据式(5)检验中介效应是否存在。回归模型的设定形式如下:

2.1.3 空间权重矩阵设定

空间权重矩阵反映了地区间的空间相关性,考虑到旅游需求的距离衰减规律,以及互联网发展仍无法消除信息交互的地理根植性(黄鑫楠等,2020),本文根据既有文献做法(赵磊等,2014),分别构造了三类空间矩阵以检验回归结果的稳健性。(1)地理邻近矩阵(w)。若两省份在地理位置上相邻,则赋值为1,否则赋值为0。(2)地理距离矩阵(w)。根据地理学第一定律,距离越近的省份联系越密切,故采用省会城市间地理距离的倒数(w=1/d)来设定。(3)经济地理矩阵(w)。考虑到经济实力强的省份对其他省份的影响力更大,故设计了一个“GDP+地理距离”的空间嵌套矩阵,通过计算地理距离矩阵与考察期内各省份GDP 所占比重均值的对角线矩阵的乘积构建而成。在实际检验中,对上述三类矩阵均进行了标准化处理。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

旅游经济(Tour)。在保证数据可得性和可比性的基础上,本文参考刘瑞明等(2018)的研究,采用人均旅游收入测度不同地区的旅游经济发展水平,并利用居民消费指数进行平减,折算成以2004年为基期的不变价格。

2.2.2 核心解释变量

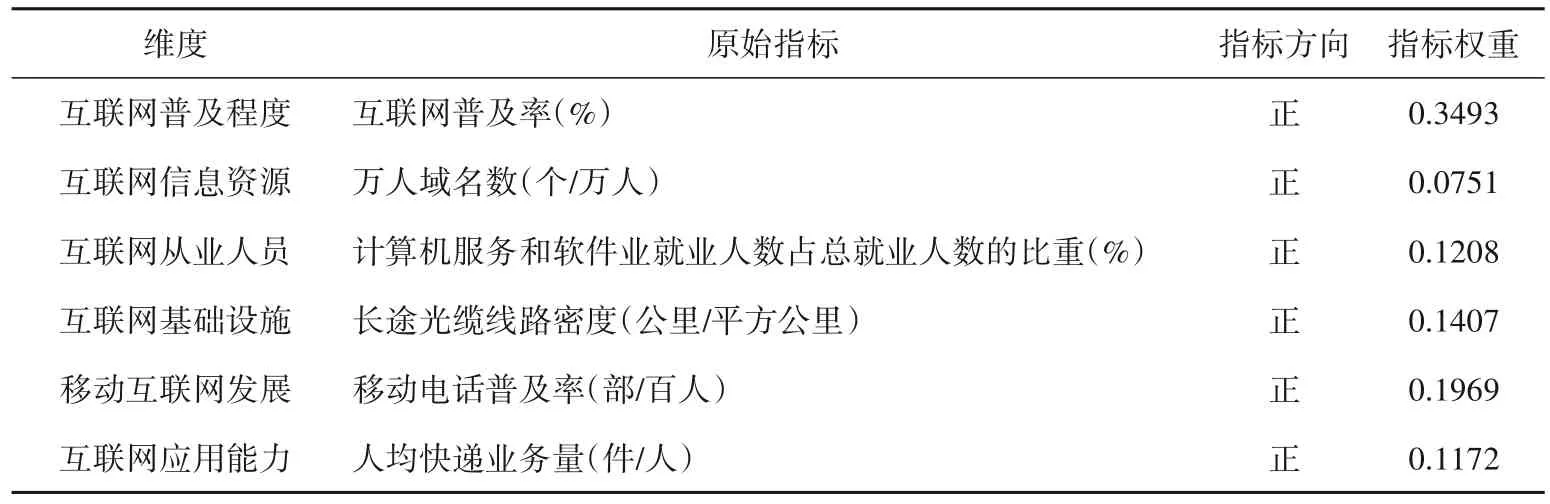

互联网发展水平(Int)。既有研究中,不同研究者尝试使用互联网普及率、互联网接入端口等指标表征互联网发展水平。然而,互联网是一个复杂的系统工程,使用单一指标可能难以全面反映其真实发展情况。为此,本文借鉴韩先锋等(2019)与黄群慧等(2019)的做法,从6个方面构建互联网发展水平评价体系,具体的指标含义及测度方式如表1所示。

表1 互联网发展水平评价指标体系

在此基础上,为降低主观因素干扰,本文采用熵权TOPSIS 法计算互联网综合发展指数。

(1)数据标准化。为消除指标量纲不同所产生的影响,先对原始数据进行标准化处理。

其中,X表示第i个地区第j个指标。

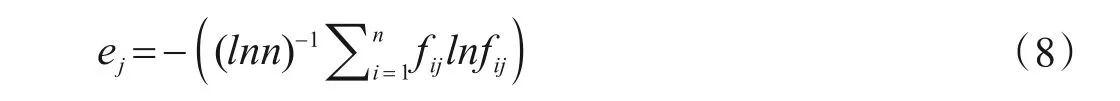

(2)计算指标权重。首先,计算第j个指标在i个地区中所占的比重f。需要说明的是,由于标准化后的数据存在0 值,为保证计算得出的熵值有意义,这里参照既有文献做法(周成等,2016),对标准化后的数据加1处理后再计算,即:

其次,计算第j个指标的信息熵值e,具体公式如下:

最后,计算得到第j个指标的信息效用值及相应的权重,即:

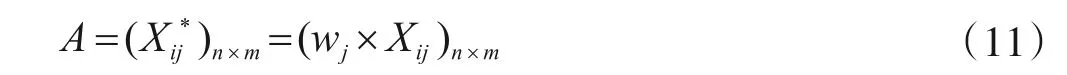

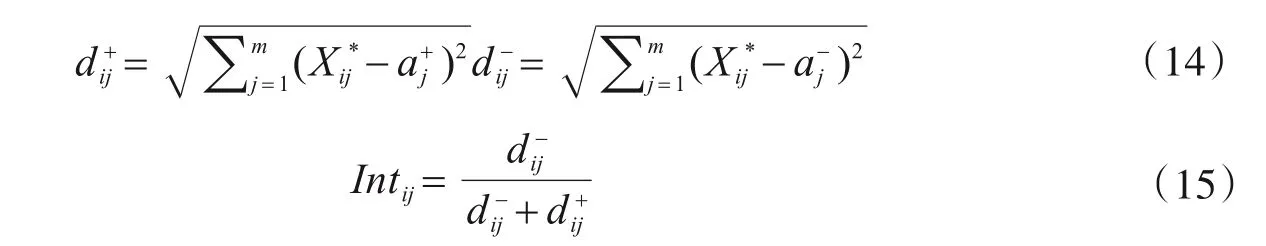

(3)计算综合得分。进一步地,利用TOPSIS 法计算各省份每年的互联网发展水平综合得分Int。首先,计算指标加权后所得到的矩阵:

其次,计算正理想解A和负理想解A:

最后,根据各指标与正、负理想解之间的距离测度相应年份各省份的互联网发展水平,即:

2.2.3 中介变量

根据理论分析,市场活力激发是互联网发展影响旅游经济增长的渠道机制,具体表现为优化供给结构、加剧市场竞争、提升市场吸引力。由此构建如下变量,检验中介机制是否存在。

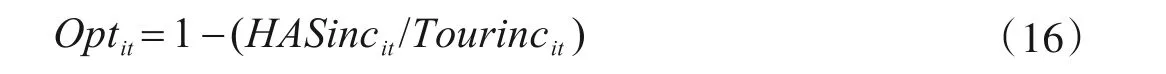

(1)供给结构优化(Opt)。星级酒店(Hotel)、旅行社(Agency)和旅游景点(Spot)构成了旅游业的基本供给单位(后文统称为HAS企业),然而,仅依赖这三类企业已难以适应游客的多元化需求。当下,越来越多的企业依托互联网平台进入旅游业的产业范畴,有效拓展了旅游产品的内涵和外延,大大提升了旅游业满足游客需求的能力。但在现行统计口径中,其他旅游企业统计指标缺失严重,难以通过直接计算各类企业的收入比重来度量供给结构,故本文根据杨勇(2019)的做法,构建如下指标:

其中,HASinc表示i 省份t 年旅游业基本供给单位的收入总和,Tourinc为i 省份t年的旅游总收入。Opt反映了除HAS 企业外,其他旅游企业收入在地区旅游总收入中所占的比重。数值越大表明其他旅游企业在满足游客需求方面的作用越强,供给结构优化程度越高。

(2)市场竞争性(Com)。现有文献提供了多种测度市场竞争性的方法,本文借鉴周浩等(2015)的做法,采用赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)指数来计算,并且为了解释方便,对此进行如下转换:

其中,s表示i省份t年旅游业j行业的营业收入,S表示i省份t年旅游业各行业的营业收入总和。需要说明的是,基于现行统计口径,本文仅采用HAS 企业的收入数据来衡量旅游业的市场竞争环境,Com值越大表示旅游业市场竞争越激烈。

(3)市场吸引力(Attr)。借鉴已有文献做法(何仁伟等,2018),本文采用旅游人次比,即旅游接待总人次与该省份人口数量的比例关系来衡量该省份旅游市场吸引力。该指标越大表示旅游吸引力越强。

2.2.4 控制变量

为避免遗漏变量造成的估计偏误,本文还在模型中加入了一系列控制变量,包括:(1)人力资本(Edu)。由于难以直接获取旅游业的人力资本数据,故采用人均受教育年限代理。(2)旅游服务接待(Inf)。由于旅游服务设施的固定资产投入数据不可得,本文参考已有研究对旅游产业链的分类(张朝枝等,2010),以每万人住宿餐饮企业数代理住宿餐饮设施(Acco),以每万人旅行社数表征服务接待能力(Rec),以4A 级以上景区拥有量与土地面积之比衡量资源禀赋水平(Res),以每万人文化娱乐企业数表示文娱行业支持(Ent),以铁路、公路、航道里程数与土地面积之比反映交通可达性(Trans)。(3)行政管制(Gov)。政府行政管制水平的降低有利于促进资源的合理配置。本文使用除科教文卫外其他类型财政支出占GDP 的比重来度量行政管制水平。(4)产业结构(Ind)。第三产业比重越高的地区越能够通过发挥产业联动效应促进旅游业发展。本文采用服务业增加值占GDP 的比重来表示。为消除异方差的影响,保持数据的平稳性,本文对变量进行了对数化处理。详细的变量设置、计算方法及描述性统计如表2所示。

表2 变量描述性统计

2.3 数据来源

本文的数据集包括2004—2016年中国大陆31个省、自治区和直辖市的面板数据资料。其中,旅游收入和人口数据来源于《中国区域经济统计年鉴》及各地区统计年鉴;互联网数据来源于《中国互联网络发展状况统计报告》和《中国统计年鉴》;旅游企业数据来源于《中国旅游统计年鉴》,并采用线性插补处理相应年份的缺失值;移动电话普及率数据来源于《中国通信年鉴》;其他变量的原始数据均来源于《中国第三产业统计年鉴》《中国基本单位统计年鉴》《中国统计年鉴》及各省份统计年鉴。需要说明的是,尽管以上统计资料已更新至2019年,但由于《中国互联网络发展状况统计报告》和《中国统计年鉴》自2016年后均不再披露各省份互联网普及率数据,而《中国旅游统计年鉴》《中国文化和旅游统计年鉴》则自2017年起调整了旅游景区企业的统计口径,故在兼顾数据可得性与一致性的前提下,本文选取2004—2016年为研究时段。

3 实证结果分析

3.1 空间关联特征分析

3.1.1 全域自相关检验

在构建空间计量模型之前,需先判断互联网发展和旅游经济是否存在空间相关性。因此,本文利用空间Moran’s I指数对变量进行全域自相关检验。为稳健起见,表3 给出了观察期内,地理邻近矩阵和经济地理矩阵下,Moran’s I 指数的检验结果。

表3 互联网发展与旅游经济的全域自相关检验

可以看出,在不同空间权重矩阵下,研究时段内,互联网发展的Moran’s I指数值均在1%水平上显著为正,旅游经济的Moran’s I指数值也为正,并表现出不同程度的显著性,说明互联网发展和旅游经济具有较强的空间相关性。需要说明的是,与地理邻近矩阵相比,经济地理矩阵下互联网发展和旅游经济的Moran’s I指数值相对较小。这可能是由于经济地理矩阵同时考虑了本地与更远省份间的关联及经济影响的不对称性所造成的。进一步地,除个别年份外,互联网发展的Moran’s I指数值基本保持稳定,但随着时间推移,旅游经济的Moran’s I 指数无论是数值大小,还是显著性水平均呈现出减小态势,表明各省份间旅游经济发展差距正在逐渐缩小,而这种现象的产生是否来源于互联网的空间溢出效应,仍需通过空间计量模型进行更为严谨的实证检验。

3.1.2 局域自相关检验

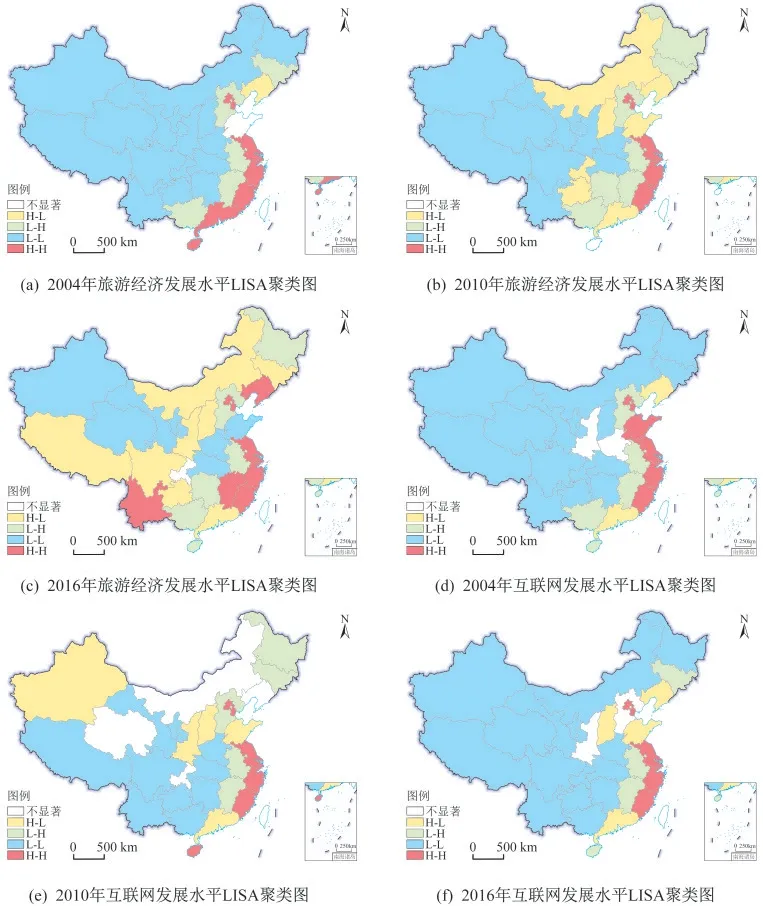

鉴于Moran’s I指数仅能从全域上反映邻近区域单元的空间关联特征,无法反映局域的非典型现象。实际上,一些省份可能会出现局域关联特征与全域相反的情况。因此,有必要对上述变量进行局域自相关检验。本文选择观测初期2004年、中间年份2010 年及观测末期2016 年为代表性年份绘制LISA 聚类图(见图1),以期展示局部关联特征的演变规律。图1 中,(a)、(b)、(c)为相应年份旅游经济发展水平的LISA聚类图,而(d)、(e)、(f)则是互联网发展水平的LISA聚类图。

图1 不同年份互联网发展与旅游经济的LISA聚类图

可以看出,第一,图1(a)~(f)中均有超过半数的省份位于高-高(H-H)型和低-低(L-L)型观测区,进一步证实了互联网发展和旅游经济均具有空间正相关性。第二,在旅游经济方面,代表年份中属于H-H 型的省份大多位于东部沿海地区,如上海、江苏、浙江等。此类省份旅游经济的空间关联性强,对周边省份的溢出效应明显。以河南、湖北、甘肃为代表的省份则属于L-L 型地区,这些省份旅游经济发展水平与溢出水平均不高。受中心区域虹吸效应的影响,低-高(L-H)型省份位于高旅游经济发展水平省份的边缘。高-低(H-L)型省份自身旅游经济发展水平相对较高,但对周边省份的溢出效应不明显。第三,研究期内旅游经济发展水平位于L-H型和H-L型的省份数分别从5个和1个增长至6个和8个,而L-L型省份数量却大量减少。这说明随着时间推移,低旅游经济发展水平省份相邻而聚的现象逐渐消失,东中西部均开始出现由高旅游经济发展水平省份引领的均衡发展格局。相较而言,互联网发展的空间分布格局则相对稳定。北京、天津等省份始终属于H-H 型,而L-L型则以黑龙江、四川、甘肃等中西部省份为主。

3.2 估计模型识别

上述检验表明,互联网发展与旅游经济均存在着空间相关性,但在空间计量分析之前,仍需遵循一定的筛选规则,检验何种形式的计量模型适用于本文(Elhorst,2014),检验结果如表4 所示。具体而言,首先,不同空间权重矩阵下的LM_Spatial error、Robust LM_Spatial error 均在1%水平上通过检验,而LM_Spatial lag、Robust LM_Spatial lag在经济地理矩阵中不显著,说明空间面板误差模型(SPEM)比空间面板滞后模型(SPLM)能够更好地检验互联网发展的空间溢出效应。其次,Hausman统计值在1%水平上通过检验,空间固定效应和时间固定效应的联合显著性也均在1%水平上显著,说明使用时空双向固定效应模型更为合适。最后,LR_Spatial lag、LR_Spatial error 通过1%的显著性检验,而Wald 和Lratio 检验得到的卡方值也分别在1%水平上显著,表明空间面板杜宾模型(SPDM)不可简化为SPEM、SPLM。综上,本文最终选择双向固定效应下的空间面板杜宾模型来考察互联网发展与旅游经济增长间关系。

表4 模型识别检验

3.3 空间面板估计结果分析

表5显示了基准模型的估计结果。首先,(1)列报告了Driscoll-Kraay 标准误固定效应模型的估计结果。可以看出,互联网发展水平变量的影响数为0.3535,且在1%水平上显著,即互联网发展对当地旅游经济增长具有显著的正向影响。其次,(2)列报告了基于地理邻近矩阵的模型估计结果。互联网发展水平的回归系数及其空间滞后项的回归系数均为正,且通过了1%的显著性检验,由此印证了互联网具有正向空间溢出效应,能够同时促进本地和邻近地区的旅游经济发展。同时,与(1)列相比,SPDM 模型中互联网发展水平系数的绝对值更大,这意味着忽视空间效应会低估互联网的产出弹性。

表5 空间杜宾模型估计结果

需要指出的是,地理邻近矩阵认为只有省份间彼此相邻,才会互相影响。但现实中,空间单元间无论远近均可能存在关联,并且距离较近单元之间的联系更为密切。尤其是在互联网的影响下,是否拥有共同边界不再是省份间经济联系的前提。进一步地,互联网与旅游业的关系不仅与地理特征有关,还可能受到不同地区社会经济条件的影响,即经济发达地区的市场潜力越大,通过互联网对周边地区产生的影响力也就越强,故构建经济地理矩阵进行估计。表5 中(3)列的回归结果显示,经济地理矩阵下,互联网对本地和邻近地区旅游经济的影响保持稳健,但相应的系数大小却有所增加。这表明当不再以地理邻近截断空间单元间的经济联系后,互联网的积极影响更为明显。也就是说,其所产生的空间溢出效应受到地理距离及地区间经济联系紧密度的共同作用。另外,应当注意到,无论采用何种矩阵,SPDM模型中旅游经济的空间滞后项系数ρ 都不显著,但误差项的标准差平方sigma2_e在1%水平上显著为正。说明各省份旅游经济发展的确存在空间相关性,并且这种相关性可能源于省份间不可观测因素所产生的正反馈效应。比较来看,同时考虑经济因素和地理因素的经济地理矩阵能够更为真实地反映不同省份间的相互作用规律。故限于文章篇幅,下文将围绕此矩阵的估计结果继续展开分析。

3.4 空间效应分解

由于SPDM 模型的回归系数只显示了互联网发展对旅游经济影响的作用方向和显著性,无法直接代表其真实的偏回归系数。为此,进一步进行空间效应分解,得到互联网影响的直接效应和间接效应,结果如表6所示。可以发现,互联网的直接效应和间接效应均显著为正。

表6 空间效应分解

由于缺乏即时互动载体,传统的产业发展模式既无法克服市场信息不对称的问题,也在一定程度上限制了分工网络的拓展,严重阻碍了旅游业在更大范围内获取市场主体间互动的红利。然而,互联网发展提升了地区与外界联系的机会和能力,显著增加了价值链的关联深度,改变了产业升级的知识基础,继而有效提升旅游业的竞争力,并对其他地区形成辐射和渗透。值得注意的是,互联网的间接效应大于直接效应,说明其能在一定程度上起到缩小地区间旅游经济发展差距的关键作用。

控制变量中,第一,人力资本的直接效应和间接效应为正,但均未通过显著性检验。究其原因,长期以来,旅游业就业门槛较低,对高技能劳动力的需求有限,导致人力资本的促进作用不够明显。第二,服务接待与能力的直接效应和间接效应分别在1%和5%水平上显著为正,说明即使互联网在一定程度上替代了旅行社的分销功能,但旅行社也在与OTA 等平台的合作中拓宽了销售渠道,在区域旅游业发展中仍发挥着重要作用。第三,资源禀赋水平的直接效应显著为正,间接效应显著为负,表明高星级景区在提升本地旅游市场吸引力的同时,也会对周边省份产生虹吸效应。第四,住宿餐饮设施与文娱行业支持的直接效应分别在10%和1%水平上显著为正,但间接效应却不显著。这表明特色住宿餐饮与文娱体验在提升本地旅游吸引力的作用愈发突出,但由于我国地区间文化差异明显,相关产品开发的成功经验难以被有效复制和借鉴。第五,交通可达性的直接效应显著为正,但产生的回流效应导致其空间溢出效应并不显著。第六,行政管制的直接效应和间接效应均在1%水平上显著为负,说明政府对经济干预过多不利于区域市场整合,从而对旅游经济增长产生负面影响。第七,产业结构的直接效应显著为负,间接效应在1%水平上显著为正。其原因在于,服务业占比高的省份可能并不依赖旅游业,但能为其他以旅游业为核心产业的省份提供金融、商贸服务支持,从而表现出正向的空间溢出效应。

3.5 稳健性检验

为保证结论的可靠性,本文采用以下方式进行稳健性检验:(1)考虑固定电话的影响。鉴于在互联网发展过程中,以固定电话为代表的传统通信设施可能也会对旅游经济产生影响。故将固定电话普及率(Fix)纳入控制变量后进行回归。(2)替换被解释变量。从规模视角出发,使用地区旅游总收入(Tour_total)作为被解释变量后再估计。(3)替换核心解释变量。借鉴既有研究采用单一指标的做法,选取互联网普及率(Ipr)作为代理指标后进行估计。(4)使用滞后项估计。鉴于模型中可能存在互为因果关系而导致的内生性问题,以及互联网发展对旅游经济的影响可能存在滞后效应,本文进一步将互联网滞后一期项(L.Int)作为解释变量进行回归。(5)替换空间权重矩阵。仅依据地理距离来反映地区之间的空间相关性,并使用地理距离权重矩阵进行检验。(6)变换估计方法。为缓解双向因果和遗漏变量可能造成的估计偏误,以及克服极大似然估计中存在的估计量不一致问题,本文借鉴张可(2018)的做法,使用广义空间两阶段最小二乘法(GS2SLS)进行估计。该方法以各解释变量及其空间滞后项作为工具变量,尽可能地降低内生性问题的干扰,但只适用于空间面板滞后模型,因此,本文仅在稳健性检验部分报告其估计结果。如表7所示,互联网发展对旅游经济的影响保持了较好的稳健性,仅呈现出系数大小的变化。

表7 稳健性检验

4 机制检验与异质性分析

4.1 传导机制检验

本文遵循空间中介效应的检验步骤,考察市场活力激发是否在互联网对旅游经济的影响中扮演中介机制,结果如表8 所示。由于互联网对旅游经济的直接影响已得到验证,故不在此列出。表8 中(1)列、(3)列、(5)列的结果表明,互联网及其空间滞后项对供给结构优化、市场竞争性、市场吸引力三类反映市场活力的变量均具有显著的正向影响。而(2)列、(4)列、(6)列的结果显示,将三类中介变量分别加入基准模型后,互联网和中介变量均能起到显著推动旅游经济增长的作用,互联网的空间溢出效应也保持稳健。进一步地,与基准模型相比,互联网的影响系数变小,继而可以推定中介机制的存在。

表8 传导机制检验

互联网通过优化供给结构带动了区域旅游经济增长,并提高了产品供给对游客需求适配性。一方面,互联网加快了生产流程的数据化、虚拟化,实现了旅游业与相关产业间的互联互通,极大地丰富了旅游产品的类型。另一方面,互联网打破了地区间的流通壁垒,推动了产业链不同环节的交互融合。随着各地区逐渐融入具有高度灵活性和柔性的一体化网络中,全域旅游产品得以优化与升级。最终,海量服务商在虚拟空间中集聚,以流动性强的互补性资产建立起即时响应的协作体系,使得旅游业在更大范围内催生出与游客需求相匹配的产品结构,引致地区旅游收入显著增长。

互联网通过加剧市场竞争带动了区域旅游经济增长。充分的行业竞争是发挥市场机制的前提。当下,互联网将海量信息聚合到虚拟空间中,为不同类型服务商锁定目标市场、更新服务内容创造了条件。在此背景下,更多新兴服务商进入市场,强化了市场环境下的优胜劣汰机制。此外,互联网也减少了地理空间对企业进入邻近地区市场的阻碍,使企业能在更大范围内参与市场竞争。随着产业竞争格局的强化,生产效率高的企业逐步占领市场,并通过发挥“示范效应”传播先进的知识、技术和经验,从而在提升价值链效率的同时,有效促进旅游经济发展。

互联网通过提升市场吸引力带动了区域旅游经济增长。市场吸引力的提升意味着游客接待规模及旅游收入的增加。互联网的技术标准重塑了整个旅游生态系统的交易秩序,不仅降低了游客的交易成本,避免了延时响应造成的效用流失,而且增强了服务商与游客互动的可协调性和灵活性,有利于供需双方通过价值共创改进和完善服务,从而提升目的地的市场口碑。进一步地,互联网也缓解了多目的地旅行的不确定性压力,有助于游客准确了解邻近地区的市场信息,合理规划旅游线路,最大化体验效用。而旅游接待人数的增加扩大了各类旅游产品的市场需求,从而有力地拉动旅游经济发展。

4.2 异质性分析

4.2.1 分阶段的异质性分析

根据梅特卡夫法则,互联网对产业的影响程度取决于互联网自身发展水平,即随着网络节点数量增加,市场主体间的协同价值不断提升,继而可能带来旅游经济的几何式增长(郭家堂等,2016)。为检验这种阶段性特征是否存在,本文以2009年为界,考察不同阶段互联网发展与旅游经济间的关系。以此划分的依据在于,截至2009 年末,我国互联网普及率为28.9%,恰好超过2016 年水平(53.2%)的一半。与此同时,自2009年起,3G通信技术在我国得到全面普及。与传统通信技术相比,3G 的传输速度更快、图像影音处理能力更强、人机交互更为便捷,从而加快了产业的信息化革命,并带动互联网用户迅速增长。表9 中(1)列和(2)列报告了分阶段的检验结果。可以看出,2009年前,互联网的影响系数为正却不显著。2009年后,互联网及其空间滞后项均在1%水平上显著为正,并且系数大小也有所提升。可见,互联网发展对本地和邻近地区旅游业的作用效果不断凸显。

表9 异质性分析

在发展初期,互联网作为一种新技术,对旅游业的影响开始显现。大量旅游服务商通过接入互联网重构了产品的分销渠道,推动了跨地区客流的再组织。然而,该阶段用户规模相对较小、数字技术运用也尚未成熟,导致互联网在分享市场信息、引领产品创新、重塑区域分工格局中的作用仍相对有限。随着互联网的快速发展,特别是移动互联网的普及,用户使用互联网的便利性大大提升,从而有助于不同地区间共享客源市场、加强平行合作、整合冗余资源,使得互联网的空间溢出效应逐步增强,区域旅游业的经济收益也相应提升。

4.2.2 分区域的异质性分析

由于我国地缘广阔,各省份经济环境有所不同,互联网的影响可能存在地区差异。与既有文献不同,本文将样本划分为“东-中部”“中-西部”和“东-西部”分别检验。这是因为,若采用传统将样本划分为东、中、西部的做法,在一定程度上会割裂同一区域内相邻省份间的联系,如东部江浙两省与中部安徽省间的旅游联系显然比同处东部的辽宁省间的联系要强。表9中(3)列、(4)列和(5)列报告了分区域的检验结果。在“东-中部”及“东-西部”地区样本中,互联网及其空间滞后项的系数均在1%水平上显著为正,并且由于存在旅游需求距离衰减规律,互联网在前者间的空间溢出效应要大于后者。在“中-西部”地区样本中,虽然互联网的影响系数为0.2998,并在1%水平上显著为正,但其空间滞后项的系数并不显著,说明在中部和西部地区间,互联网的积极影响更多地体现在促进本地旅游业发展上,相邻省份间暂未形成以互联网为载体的一体化分工格局。

对此可能的解释是,一方面,互联网影响的区域差异性与市场发育程度有关。与“中-西部”地区相比,东部地区拥有长期积累的先发优势,如良好的营商环境、完善的通信基础设施等。这种先发优势既有助于各地区旅游服务商利用互联网获取资源,也有助于游客降低跨地区旅游的不确定性。由此,在包含东部地区的样本中,互联网的空间溢出效应都非常明显。另一方面,互联网发展水平较高地区之间更容易实现低成本的资源交互(Paci et al.,2014)。在观察期内,尽管“中-西部”地区互联网发展水平的均值已从0.0526增长至0.4531,但与“东-中部”(0.5476)、“东-西部”(0.5323)地区相比仍存在明显差距,从而导致“中-西部”区域内的资源和信息扩散较为困难,不利于区域范围内互联网空间溢出效应的发挥。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文从空间溢出视角出发,结合我国2004—2016 年省级面板数据,在构建指标体系测度互联网发展水平的基础上,实证检验了互联网对旅游经济影响的空间溢出效应及传导机理。得到如下结论:第一,空间自相关检验发现,观察期内,互联网与旅游经济均表现出显著的空间正相关性。随着时间推移,地区间旅游经济呈现出均衡化的发展态势,而互联网发展的空间格局相对稳定。第二,空间面板杜宾模型检验结果表明,互联网不仅有利于提升本地旅游经济发展水平,而且也具有正向的空间溢出效应。该结论在一系列稳健性检验后依然成立,说明互联网发展加强了地区间旅游业的互动与关联。第三,空间中介效应估计结果显示,市场活力激发是互联网促进旅游经济增长的关键机制。具体地,互联网发展通过优化供给结构、加剧市场竞争、提升旅游吸引力的方式引致本地和邻近地区旅游经济增长。第四,时空异质性分析发现,2009 年前,互联网对旅游经济的影响并不显著,但在2009 年后,其所产生的空间溢出效应开始显现。同时,互联网的空间溢出效应在“东-中部”地区间最为突出,但在“中-西部”地区间却不显著。

5.2 讨论

在数字经济赋能产业转型及加快构建“双循环”格局的背景下,本文的研究结果具有重要的理论意义。

首先,本文将空间因素引入互联网发展与旅游经济增长间关系的讨论中,拓展了相关领域研究的理论体系。虽然近年来已有文献通过实证研究方法揭示了互联网的影响机理,但这些研究普遍聚焦于互联网发展的本地经济增长效应,忽视了互联网也会引发地区间的要素流通,继而产生空间溢出效应的事实。本文发现,基于网络外部性特征,互联网既可成为解释本地旅游经济增长的关键因素,也有效驱动了邻近地区旅游业的转型升级,进而为准确判断互联网在统筹区域旅游业发展中的综合作用提供了理论依据。

其次,本文揭示了市场活力激发在互联网发展影响旅游经济增长过程中的传导机制作用。现有文献集中检验了互联网发展对旅游经济增长的贡献程度,但对其内在机制及可能的作用路径亦缺乏深入的探讨。本文则基于激发市场活力的视角,从供给端、竞争环境和需求端三个维度较为完整地刻画了市场活力,并发现互联网能够通过优化供给结构、加剧市场竞争、提升市场吸引力的方式激发市场活力,由此构成了影响本地和邻近地区旅游经济增长的渠道和路径。上述发现在一定程度上打开了互联网发展与区域旅游经济协同演化的黑箱,为有效促进互联网与实体经济的深度融合提供了经验证据。

最后,本文发现互联网对旅游经济的影响存在时空异质性。既有研究的理论和实证模型大多对互联网发展的阶段性和区域性差异缺乏关注,难以为不同地区寻求因地制宜的发展路径提供支持。实际上,考虑到梅特卡夫法则的存在,只有当发展到一定阶段后,互联网才会在经济系统中体现自身价值。本文发现,2009 年后互联网的空间溢出效应开始显现,从而与其他研究者关于互联网的影响存在门槛效应的结论形成了良好呼应。此外,当前互联网的空间溢出效应在东中部地区间更为显著,说明互联网发展能否促进旅游经济增长还可能取决于地区间的市场发育程度和资源利用能力。

本文得出的政策启示如下:一是提升互联网的普及广度和应用深度,使其成为推动我国区域旅游业均衡发展的持续性动力。一方面政府部门应加大“新基建”部署,联合企业共同加快互联网技术的迭代升级,为充分释放互联网的连接红利提供保障。同时,应积极完善虚拟旅游产业集群建设,鼓励企业运用互联网优化生产运营流程,削弱时空边界对跨区域协作的不利影响,从而实现游客的有序流动和资源的高效配置。另一方面政府部门应建立起与数字化进程匹配的政策体系。具体而言,既要通过提供技术培训、税收优惠等补偿机制降低各市场主体的互联网技术应用成本,也要共同完善交易规则,加强知识产权保护,从而提高地区间旅游市场的开放程度,不断放大互联网的空间溢出效应。

二是明晰互联网空间溢出的内在机制,提升区域旅游业发展的整体收益。首先,考虑到疫情后分散化、个性化的消费需求成为一种常态,旅游业供给主体应在通过平台汇聚市场信息的同时,整合利用好各种社会资源,加快推动彼此间由信息互联向价值互联转变,进而在区域间形成高效、畅通的合作机制,动态响应游客的多元化需求。其次,政府部门应借助互联网营造区域旅游一体化的营商环境,引导生产要素流向能发挥最大价值的领域。这不仅能够破除行业壁垒,而且有助于实现共享知识溢出和提升产业效率的双重目标。最后,不同省份间还应依托互联网建立起联动营销机制,通过塑造统一品牌形象、打造特色旅游线路,吸引游客开展多目的地旅游,以期共享游客跨地区流动的红利。

三是缩小数字鸿沟,实现地区间旅游业发展的互利共赢。尽管拥有丰富、独特的旅游资源,但互联网在促进“中-西部”地区旅游市场融合中的作用尚未显现。因此,相关部门应从互联网信息资源、要素投入、应用能力等多个方面出发,缩小“中-西部”地区与东部地区间的数字鸿沟,并通过互联网服务下沉的方式增强市场主体对互联网的利用,从而有助于各地区以更开放的姿态参与到全国旅游市场的分工中。与此同时,对于东部地区而言,其一方面应鼓励更多旅游供给主体利用互联网组合优势,持续提升本地旅游业的柔性生产能力,实现面向消费者的供应链转型;另一方面则应积极发挥互联网的增长极作用,通过扩散效应将知识、资本、客流等转移到“中-西部”地区,有效带动全国旅游业的共同发展。

值得注意的是,对于该问题的研究仍存在完善的空间。一方面,鉴于数据的局限性,本文仅利用省级面板数据,讨论了互联网发展对旅游经济影响的空间溢出效应。但考虑到旅游活动通常在地级市、县级市等更为微观的地理单元内开展,基于省份数据的空间矩阵无法全面反映地区间的空间关联。未来研究应在数据可获得的前提下,检验城市层面互联网发展与旅游经济增长间的关系,并尝试通过局部空间计量模型揭示核心城市的增长极作用。另一方面,如何有效发挥互联网在促进区域旅游业发展中的作用受到了研究者们的广泛关注。本文重点分析了市场活力激发的中介机制,但互联网发展与旅游经济间的关系可能更为复杂,未来研究可结合营商环境改善、地区比较优势等其他理论视角进一步探讨互联网发展对旅游经济影响的具体机制。