民族地区县域旅游减贫效应研究

——基于包容性增长的视角

张大鹏 王巧巧 涂精华 李亚娟

(1.中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉 430073;2.中山大学旅游学院,广东珠海 519082;3.华中师范大学城市与环境学院,湖北武汉 430079)

0 引言

许多民族地区是我国经济欠发达和生态系统脆弱的叠加区,但也是自然和文化旅游资源的富集区。实践证明,旅游产业已成为推动民族地区县域经济社会发展的重要方式(张大鹏等,2020),在打赢脱贫攻坚战中发挥了关键作用,取得了世人瞩目的减贫成效。众所周知,在全面消除绝对贫困之后,解决相对贫困问题成为后脱贫时代贫困治理的重心。对于经济社会基础仍较为薄弱的民族地区而言,则既要进一步巩固脱贫攻坚成果,防范大规模返贫风险,又要加快解决相对贫困问题,促进共同富裕。因此,在新的发展阶段和时代背景下,如何通过高质量县域旅游发展巩固脱贫成果、缩小贫富差距成为当前民族地区需要重点关注的议题。其中关键的一环就是要综合评估民族地区县域旅游减贫效应,包括绝对贫困与相对贫困两个方面。现有不少文献探讨了民族地区旅游减贫问题,多从绝对贫困(旅游发展的收入增长效应)或相对贫困(旅游发展的收入分配效应)的单一角度展开研究,缺少将两者进行整合的分析框架和实证检验,难免存在一定局限性。

包容性增长理论旨在解决全球发展过程中普遍面临的贫困、失业和不平等问题(张勋等,2019),是习近平人类命运共同体思想的重要组成部分(杨帆等,2017)。其核心要义是兼顾效率与公平,单纯追求效率而忽视公平是增长的次优结果(Anand et al.,2013),但一味追求公平而不考虑效率则不利于实现增长。包容性增长的目标则是既要实现收入增长又要缩小贫富差距。基于上述逻辑,张勋等(2016)提出如果某种因素对收入的增长影响为正,同时相对贫穷的人从该因素获益更多,那么该因素就带来了包容性增长。在2020 年打赢脱贫攻坚战之前,旅游减贫政策的重点目标是绝对贫困人口,与此相应的经验研究也大多聚焦旅游减缓绝对贫困效应。包容性增长视阈下的精准扶贫则强调了必须为扶贫对象提供更多的经济机会及广泛而精准的社会公共服务,实现贫困人口及地区社会的全面发展(张琦,2018)。正如赵磊等(2018b)所言,若研究仅停留在绝对贫困层面,抹杀了贫困的相对性,势必无法有效反映旅游业对贫困的减缓效应。在建立解决相对贫困问题的长效机制的新背景下,更要重视旅游减贫研究中的相对贫困减缓问题。作为一种新的政策评估工具(黎蔺娴等,2021),包容性增长为整合研究旅游发展过程中的收入增长效应和分配效应提供了新的框架,能够综合评估民族地区旅游发展对绝对贫困和相对贫困的影响效应,从而兼顾了旅游减贫中的效率与公平问题。此外,从铸牢中华民族共同体意识的战略角度来看,增加少数民族群体收入,缩小少数民族与主体民族的收入差距是维系民族大团结的根本所在(郑长德,2021)。在民族地区旅游减贫过程中,少数民族群体是否获益更多同样需要进一步量化检验。

综上,本文基于包容性增长的视角,在民族地区旅游减贫效应评估中统筹考虑绝对贫困与相对贫困两个方面,利用我国75个民族自治县的面板数据进行实证检验,同步量化分析民族地区旅游发展对绝对贫困与相对贫困的影响效应,从而判断民族地区旅游减贫效应是否兼顾了效率与公平,以及少数民族群体是否从旅游减贫中获益更多。

1 文献述评与理论框架

1.1 文献述评

从包容性增长视角考察民族地区旅游减贫效应需要同时考虑两个方面,一是旅游发展的收入增长效应是否存在效率,即旅游发展减缓绝对贫困的效应;二是旅游发展的收入分配效应是否体现公平,即旅游发展减轻相对贫困的效应。因此,本文从以下两个方面进行述评。

(1)民族地区旅游减贫中的绝对贫困问题研究

在脱贫攻坚的时代语境下,消除绝对贫困一直是民族地区旅游减贫的重要目标。在这期间研究者们展开了大量研究,主要讨论民族地区旅游发展减缓绝对贫困的作用机制及影响效应。民族地区拥有丰富多样的民俗风情资源和优美的自然风景资源,在“自上而下”外部力量或“自下而上”内部力量的介入和运作下(夏杰长等,2018;崔丹等,2019),这些特色文旅资源转化为供游客欣赏体验的旅游产品(刘宏芳等,2018),产生了一系列经济效应,惠及贫困人口,降低贫困发生率(王耀斌等,2018)。从作用机制上来看,现有文献认为有直接作用和间接作用两种。一方面,民族地区旅游发展,特别是少数民族村寨旅游开发,为当地居民提供了大量非农就业机会(周红等,2015),同时还拓宽了他们的收入来源,如经营性收入(盖媛瑾等,2018)、财产性收入(李俊杰等,2019)等;另一方面,根据普遍流行的旅游导向型经济增长假说(Tourism-led Growth Hypothesis,TLGH),旅游驱动的民族地区经济发展成果将会通过涓滴效应传导至广大贫困人口,产生水涨船高的减贫效果(李佳等,2017)。经济增长还能够提高民族地区公共服务产品的供给能力(王超等,2015),从而扩大居民的社会福祉,增强其获得感和幸福感(刘德光等,2019)。从效应检验上来看,现有文献要么是省际尺度上的宏观检验(吴芳梅等,2016),要么是村域层面上的微观调查(张英等,2019),鲜有县域尺度上的中观层面研究,而县域旅游经济往往是民族地区打赢脱贫攻坚战的重要保障(汪德根等,2020)。更为重要的是,这些研究在考察旅游发展对绝对贫困减缓效应时未能同时考虑其对相对贫困的减缓效应,难免存在一定局限性。

(2)民族地区旅游减贫中的相对贫困问题研究

在扎实推进共同富裕的新时期,逐步缩小收入差距,解决相对贫困问题是学界普遍关心的议题。早期民族旅游减贫文献主要在空间正义的视角下探讨民族村寨旅游开发中的利益分配问题(王兆峰等,2012),更多地聚焦社区增权问题(龙梅,2011),为社区居民在旅游发展利益分配上争取更大的话语权。居民在旅游发展中的收益与其参与方式和参与程度有关(王俊鸿等,2021)。一般来说,资源较为丰富的群体大多会以自雇的方式开展旅游经营活动,如开办农家乐、民宿、商店等;资源较为匮乏的群体则可能会以被雇的方式参与到产业链环节中,如导游等(李如跃等,2016)。由于从事旅游业的方式不同,居民之间会产生收入差距。此外,个体资源差异也会影响居民参与旅游业的程度。民族地区的贫困人口受制于自身资源和能力的不足,参与旅游业的机会与相对富裕人群存在差距,导致获利不均等问题(张遵东等,2011)。一些文献利用具体个案分析了不同旅游减贫模式对民族地区居民收入分配的影响(邓辉等,2020;李佳等,2020)。特别是近年来,研究者们围绕农村社会组织(彭正波等,2018)、多维贫困(王耀斌等,2018)、社区治理(向云发,2021)等方面进一步深化了该领域的理论研究,但多为基于田野案例的定性探讨,少有定量研究。

近年来,国内外研究者将包容性增长引入旅游研究中(Hampton et al.,2017;Scheyvens et al.,2017;张大鹏 等,2020),如包容性增长对旅游业发展的启示(Bakker et al.,2016)、旅游包容性增长的影响因素(Bakker,2018)、旅游对经济包容性增长的影响(Suyana et al.,2019)等宏观层面的议题。王京传等(2011)从经济、社会和政治制度三个维度阐述了包容性增长的概念内涵,并提出旅游业要实现包容性增长,应确保弱势群体在旅游发展中的平等参与机会,以及重视旅游发展收益的公平分配(王耀斌等,2018)。林轶(2012)认为旅游业是实现民族地区包容性增长的优势战略选择。

这些研究为我们整合研究民族地区旅游减贫中的绝对贫困与相对贫困问题提供了有益启发。本文试图从以下3个方面进一步丰富相关研究:(1)以包容性增长的视角为切入点,构建能够整合旅游减贫中的绝对贫困与相对贫困问题的分析框架,并设定相应的计量模型;(2)利用中国民族自治县面板数据实证检验民族地区旅游发展的绝对贫困和相对贫困减缓效应,以判断民族地区县域旅游减贫效应是否具备包容性增长特征;(3)进一步考察民族地区县域旅游减贫效应是否存在族群间的异质性。

1.2 理论框架

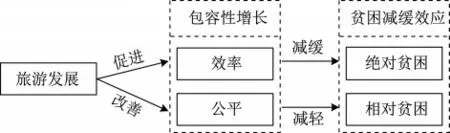

基于包容性增长的视角,本文构建包含绝对贫困和相对贫困的旅游减贫分析框架(见图1),并由此展开相关研究假设。

图1 基于包容性增长视角的旅游减贫分析框架

第一,旅游减贫的效率层面。民族地区与旅游资源在空间分布上高度重叠,民族地区高品位的旅游资源禀赋对游客的吸引力明显(王兆峰等,2016),为旅游业发展准备了良好条件。发展旅游业,能够充分调动民族地区的剩余劳动力,解决当地的就业问题(卢世菊等,2017),实现居民收入水平提升。尤其是近些年来体验式休闲旅游业持续升温,人们不再满足于“走马观花”式的观光游览,深度体验游成为游客的新消费取向(曾博伟,2016)。在此情境下,民族地区依托自身的文化和生态资源优势,大力发展民俗体验、文化休闲、康养度假等旅游新业态,推动游客从“走马观花”转向“下马住店”。旅游业态的丰富转型不仅能够促进民族地区旅游发展的提质增效,拉动当地经济增长,实现对区域内人口的经济涓滴,而且有助于拓宽居民在民宿、农家乐、手工艺品等营利性环节中的经营渠道,使民族地区居民直接或间接得益于旅游发展,有效提升人均收入水平,减缓绝对贫困。根据以上分析,本文提出以下假设:

假设1:旅游发展能够减缓民族地区居民的绝对贫困。

第二,旅游减贫的公平层面。民族地区旅游产业普遍还处于粗放发展阶段,对劳动者的技能要求较低,可以很好地契合相对贫困人口的资源禀赋。这对于因年龄、身体、学历等多方面条件限制的相对贫困人口而言,能够有效拓宽其工资性收入渠道,提高收入水平,缩小与高收入群体的收入差距,进而减轻相对贫困(王英等,2016)。此外,旅游业的主要消费群体仍是相对富裕人群,通过发展旅游业可以使其部分财富流向相对贫困人口(Li et al.,2015),实现相对贫困的减轻。根据以上分析,本文提出以下假设:

假设2:旅游发展有利于减轻民族地区居民的相对贫困。

进一步,基于假设1和假设2,若旅游发展既减缓了民族地区的绝对贫困,又减缓了相对贫困,则表明民族地区旅游发展促进了居民收入增长,提高了贫困人口收入水平,同时又使相对贫穷的人获益更多,有利于收入差距收敛。因此,本文提出以下假设:

假设3:民族地区旅游减贫效应实现了包容性增长。

2 实证研究设计

2.1 模型设定

根据上述理论分析框架,并参考张勋等(2016)的计量分析策略,本文构建如式(1)所示的动态面板模型,旨在同时评估民族地区县域旅游减贫中的绝对贫困减缓效应和相对贫困减缓效应。具体模型设定如下:

其中,i表示民族自治县编号,i=1,2,3,…,75;t表示时间;Y为i民族自治县t时期的绝对贫困减缓效应。考虑到世界各国官方或通行的贫困标准以人均收入为主(钟甫宁,2021),同时囿于数据的可得性,本文也利用居民人均收入衡量绝对贫困减缓效应,分别选取城乡居民平均收入、农村居民收入和城镇居民收入3 项指标衡量旅游发展对民族地区的城乡绝对贫困减缓效应(CXAP)、农村绝对贫困减缓效应(NCAP)和城镇绝对贫困减缓效应(CZAP),当居民人均收入越高,绝对贫困水平越低,绝对贫困减缓效应越强。其中,城乡居民平均收入=城镇居民收入×城镇人口占总人口比重+农村居民收入×农村人口占总人口比重。TP为i民族自治县t时期旅游发展水平,选取民族自治县旅游总人次与年末总人口的比值来衡量(Kim et al.,2006;赵磊 等,2017)。同时,借鉴一般做法,将旅游专业化(TS)作为衡量旅游发展水平的另一代理指标(Vita et al.,2016;赵磊等,2018a)用于稳健性检验,其计算公式为旅游专业化=旅游总收入/地区生产总值。Y为滞后一期绝对贫困减缓效应,滞后一期的城乡绝对贫困减缓效应、农村绝对贫困减缓效应和城镇绝对贫困减缓效应分别用L.CXAP、L.NCAP、L.CZAP 表示。Controls 为一组控制变量,包括交通通达度(TRA)、固定资产投资水平(FAI)、金融发展状况(FS)、产业结构(IND)和对外贸易依存度(FTDD)(郭鲁芳等,2016;杨霞等,2013)。此外,为考察民族地区旅游减贫效应的族群异质性,本文在模型中对少数民族人口占比(MIN)这一变量进行了控制。μ表示不随时间变化的地区非观测效应。ε为残差项,服从标准正态分布。

式(1)中,β表示旅游发展的绝对贫困减缓效应,若β>0,表明旅游发展促进了民族地区居民收入水平的提升,旅游发展有利于减缓居民的绝对贫困;反之则说明旅游发展对居民收入增长具有抑制作用,旅游发展加剧了居民的绝对贫困。β代表旅游发展的收入分配效应,若β<0,表明收入较低的居民从旅游发展中获益更多,旅游发展能够改善民族地区居民的相对贫困,反之则说明旅游发展扩大了居民收入差距。因此,检验民族地区县域旅游减贫效应是否具备包容性增长特征,需要关注β和β的符号方向,当且仅当β>0且β<0时,才说明旅游减贫效应既实现了绝对贫困减缓又缩小了相对贫困。

2.2 数据与变量

本文利用我国75 个民族自治县2007—2019 年的面板数据实证检验包容性增长视角下民族县域旅游的减贫效应。关于数据的来源及处理,说明如下:(1)本文原始数据来源于国家民族事务委员会官网的民族自治地方统计数据、民族自治县的国民经济和社会发展统计公报及政府工作报告、民族自治县所属省(区、市)的统计年鉴,对于个别缺失数据采用线性插值法补齐;(2)旅游总收入由国内旅游收入和旅游外汇收入汇总得到,其中旅游外汇收入按照当年美元兑换人民币的平均汇率计算求得;(3)为了减缓量纲和异方差对回归结果的影响,本文对居民收入等绝对指标值进行了对数化处理。具体变量度量方式见表1。

表1 相关变量说明

表2 报告了所有变量的描述性统计分析结果。旅游发展水平的均值为7.912,表明总体上来看旅游人次达到地区总人口的7.9倍以上,旅游业在民族地区中的产业地位较为突出。具体而言,旅游发展水平的最小值仅为0.002(连南瑶族自治县),而最大值则达到57.310(龙胜各族自治县),数据的极差和标准差都较大,有利于更好地识别旅游发展水平对居民绝对贫困和相对贫困的减缓效应。

表2 变量的描述性统计分析

3 实证结果分析

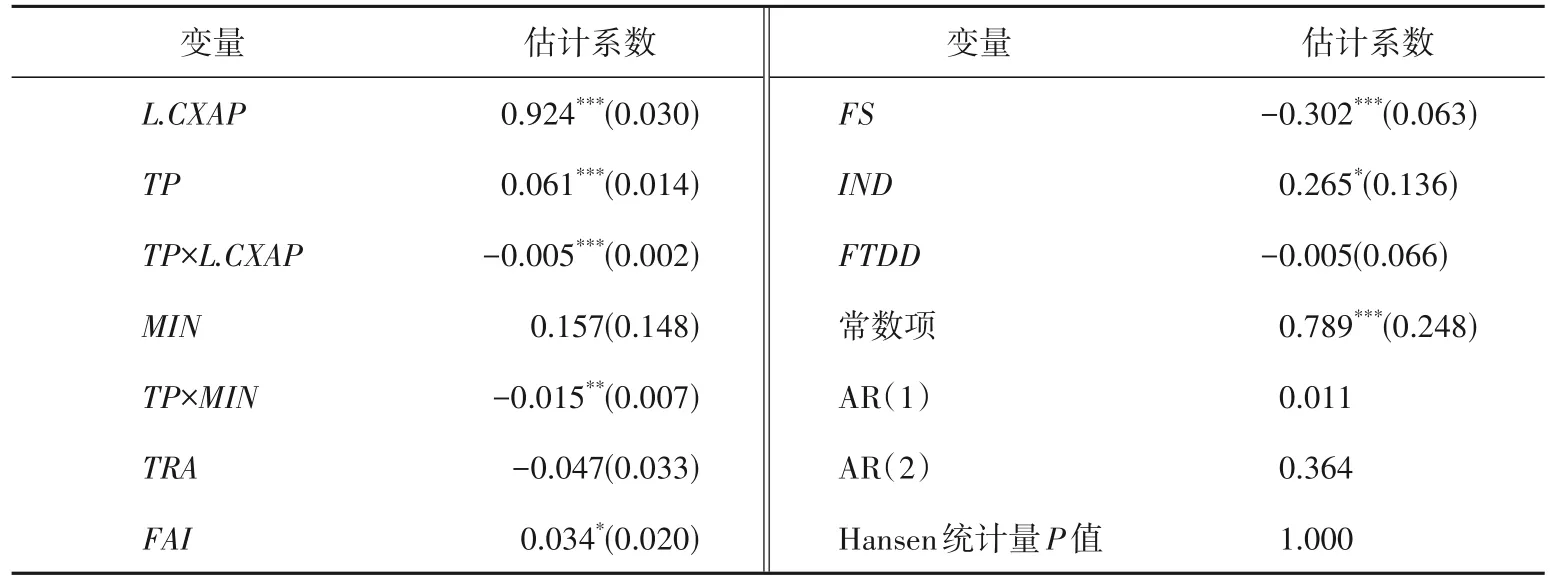

由于本文使用的动态面板模型,被解释变量的滞后一期及其与旅游发展的交互项作为解释变量都可能会产生严重的内生性问题,若使用最小二乘回归法则会产生较大的估计偏误。而系统矩估计(GMM)法通过引入工具变量对参数进行估计,可以在很大程度上解决一般内生性问题(周小刚等,2019)。本文借鉴Blundell等(1998)的系统矩估计法对(1)式进行估算,结果如表3所示。

表3 民族地区县域旅游减贫效应估计结果

3.1 民族地区县域旅游减贫的绝对贫困减缓效应分析

表3报告的回归结果显示,民族地区旅游发展对城乡绝对贫困减缓效应、农村绝对贫困减缓效应和城镇绝对贫困减缓效应的估计结果均通过了系统矩估计的自相关检验和过度识别检验,表明模型无明显设定偏误。所有变量的估计系数符号基本符合预期,且大都是显著的。进一步根据表3的模型估计结果,旅游发展对民族地区城乡贫困水平、农村贫困水平和城镇贫困水平的降低均具有显著的促进作用,即有效缓减了民族地区的绝对贫困(假设1得证)。其中,旅游发展对农村绝对贫困和城镇绝对贫困的减缓效应分别为0.066 和0.041,表明旅游发展水平每增加一个单位,将促使农村贫困水平和城镇贫困水平分别降低6.6%和4.1%。可以看出,旅游发展对农村居民的绝对贫困减缓效应要大于对城镇居民的绝对贫困减缓效应。

3.2 民族地区县域旅游减贫的相对贫困减缓效应分析

由表3的结果同样可知,旅游发展与城乡绝对贫困减缓效应滞后项、农村绝对贫困减缓效应滞后项和城镇绝对贫困减缓效应滞后项的交互项的系数均为负,说明收入水平较低的群体能够从旅游发展中获益更多,旅游发展具有改善城乡居民内部、农村居民内部和城镇居民内部收入差距的效果,缩减民族地区的相对贫困(假设2 得证)。具体来说,当农村高收入者比农村低收入者的收入每多1%时,前者从旅游发展中获益要少0.7%,即旅游发展有利于缩小农村相对贫困;当城镇高收入者比城镇低收入者的收入每多1%时,前者从旅游发展中获益要少0.4%,即旅游发展有利于缩小城镇相对贫困;从城乡平均水平来看,旅游发展也有利于缩小城乡收入差距。

3.3 民族地区县域旅游减贫的包容性增长效应分析

根据上述分析,无论是城镇地区还是农村地区,民族地区县域旅游发展在促进绝对贫困消除与相对贫困收敛上均发挥了积极作用,旅游减贫效应实现了包容性增长(假设3 得证)。这契合了世界旅游组织提出的2021 年世界旅游日主题“旅游业促进包容性增长(Tourism for Inclusive Growth)”。其中,从模型2和模型3的结果可以看出,相较于城镇贫困而言,民族地区县域旅游发展对农村贫困水平的减缓效应更大,且对农村相对贫困的收敛作用更强,说明民族地区县域旅游减贫在农村地区具有更好的包容性增长效应。

3.4 民族地区旅游减贫效应的族群异质性分析

我国民族地区以少数民族人口聚居为主,汉族与少数民族交错居住。为了更加深入了解旅游发展对减轻少数民族及汉族居民相对贫困的异质性,本文通过加入旅游发展与民族地区少数民族人口占比的交互项进行探讨。式(1)可以拓展为:

式(2)中,本文也同时控制了绝对贫困减缓效应的滞后项及其与旅游发展水平的交互项。β>0代表少数民族人口从旅游发展中获益更多,反之则说明汉族人口从旅游发展中实现更大获益,旅游发展对民族地区汉族居民的相对贫困减缓效应更大。

表4报告结果表明,控制了旅游发展与少数民族人口占比的交互项后,民族地区县域旅游发展减缓绝对贫困和相对贫困的效应仍然存在。旅游发展与少数民族人口占比的交互项在5%的水平上显著为负,表明相对于汉族居民,少数民族人口从旅游发展中获益更少。可能的原因在于:一是语言不通的阻碍。我国各个少数民族都形成了自身的独特语言体系,普通话在民族地区的普及率较低(石琳,2018)。对于没有接受过普通话系统培训和教育的少数民族居民而言,运用普通话与人交际尚存在一定的障碍(张遵东等,2011)。民族自治县的旅游客源主要来自人口基数庞大的汉族人群,因此在旅游服务运营与接待过程中,使用普通话是一项最基本也是至关重要的人际交往技能,而大部分相对贫困的少数民族居民都缺失这方面的技能。相反,汉族居民几乎不存在与本民族人口交际的障碍,更容易获得在旅游企业中的就业机会,实现收入水平的较大提升。二是传统文化习俗的影响。受少数民族传统文化、宗教信仰、生活习惯、地理环境等多因素影响,少数民族居民对经济活动的重视程度普遍偏低,就业热情不高(Gustafsson et al.,2009)。尤其对女性而言,仍有部分少数民族存在禁止女性过多“抛头露面”的传统思想,并已根深蒂固,女性外出上班的阻力很大(毛平等,2016)。传统观念习俗难以转变,导致依托旅游实现少数民族人口自身发展的主观内生动力不足,相应地从旅游发展中的获益较少。三是社会关系网络的不同。由于宗教、语言、文化等方面的渊源,不同民族之间形成了各自不同的社会关系网络。其中少数民族的社会关系网络主要基于血缘、姻缘和地缘,附带的社会资源同质性较高。汉族人口的活动范围较广,社会关系网络构成的异质性明显(李黎明等,2016)。因此,对于民族地区的汉族居民而言,获取异质性社会资源的能力较强,更容易与当地的旅游企业产生关联,从而获得有益的市场信息及就业机会。此外,丰富的社会关系网络为汉族居民成功实现自主创业创造了良好的外部条件,进而有利于其从旅游发展中获益。

表4 民族地区旅游发展对少数民族居民相对贫困的减缓效应

4 稳健性检验

为进一步确保实证结果的稳健性和可靠性,本文同样以式(1)的动态面板模型为基准进行如下稳健性检验。

4.1 采用不同指标度量旅游发展水平的稳健性检验

本文使用旅游专业化表征旅游发展水平,以排除因衡量方式不同导致的估计结果不稳健。表5结果显示,旅游发展水平的系数为正,旅游发展与城乡绝对贫困减缓效应、农村绝对贫困减缓效应和城镇绝对贫困减缓效应滞后一期的交叉项的估计系数均为负,表明民族地区县域旅游减贫效应具有包容性增长特征,民族地区的绝对贫困与相对贫困均得到减缓,证实了上述实证研究结果的稳健性。

表5 稳健性检验之一:利用旅游专业化衡量旅游发展水平

4.2 采用不同的动态面板模型估计方法

由表6 可知,本文利用差分广义矩估计方法进行动态面板模型估计的结果同样显示,民族地区县域旅游发展对绝对贫困和相对贫困的减缓效应仍然存在,验证了上述实证研究结果的稳健性。换言之,民族地区县域旅游减贫具有包容性增长特征的结论是可信的。

表6 稳健性检验之二:利用差分广义矩估计动态面板模型

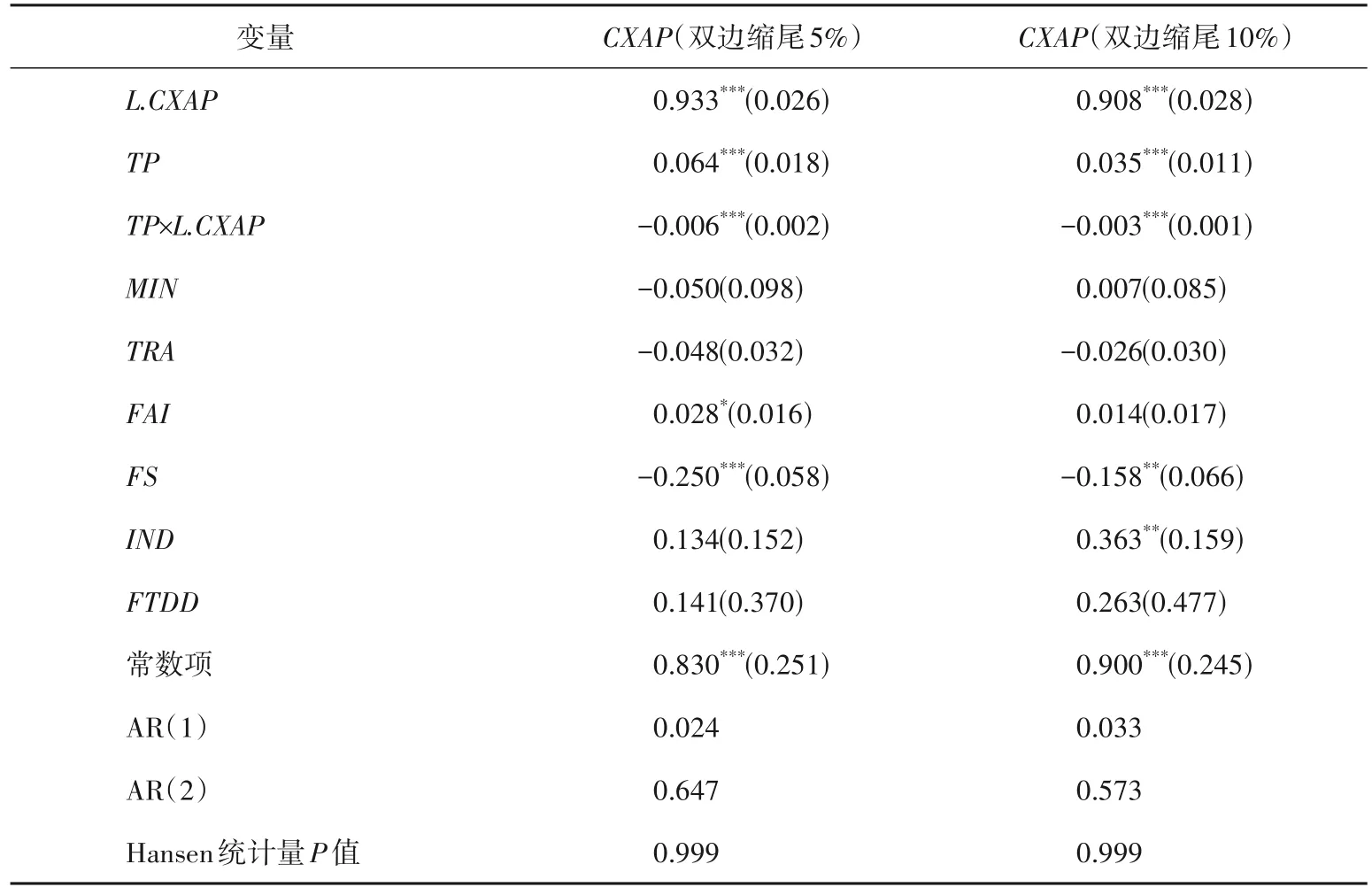

4.3 对样本缩尾处理

为了剔除样本异常值对估计结果的扰动影响,本文对样本分别进行5%和10%分位上双边缩尾处理。表7结果显示民族地区旅游发展既减缓了绝对贫困又减缓了相对贫困,核心变量的估计系数与表3的实证研究结果基本一致,进一步说明在考虑了样本中可能的极值影响之后,民族地区县域旅游减贫效应具有包容性增长特征的结论符合事实。

表7 利用双边缩尾进行样本数据处理

综上,以上三种稳健性检验结果均支持了本文实证研究结果,表明民族地区通过发展旅游可以同时减轻绝对贫困和相对贫困,即民族地区县域旅游减贫效应具有包容性增长特征。

4 结论和政策启示

民族地区县域旅游减贫工作要兼顾效率与公平,若只追求旅游发展的效率,而忽略了公平性,可能会导致相对贫困扩大,使旅游业落入“增长陷阱”,不利于民族地区的可持续发展及社会的安定团结。因此,本文基于包容性增长的视角,构建整合民族地区旅游发展的绝对贫困和相对贫困减缓效应的分析框架,并利用中国民族自治县面板数据进行实证检验。主要研究结论总结如下:

(1)从绝对贫困减缓效应上来看,民族地区县域旅游发展促进了人均收入增长,有效降低了城乡贫困水平、农村贫困水平和城镇贫困水平。从相对贫困减缓效应上来看,民族地区县域旅游发展对收入相对较低的贫困群体具有较好的亲和性,分别缩小了城乡之间、农村内部和城镇内部的贫困差距,实现了相对贫困减缓。

(2)从绝对贫困与相对贫困的双重减缓效应上来看,民族地区县域旅游减贫效应兼顾了效率与公平,彰显了包容性特征,总体上促进了城乡包容性增长。此外,民族地区县域旅游减贫效应在农村地区具有更强的包容性,这对推动乡村振兴和实现共同富裕有一定的启示。三种稳健性检验结果均支持这一核心结论。

(3)民族地区县域旅游减贫效应存在明显的族群异质性。相较于汉族人口,少数民族人口从旅游发展中获益相对较少,即在族群层面,民族地区县域旅游减贫效应未能体现包容性增长特征。

结合上述研究结论,政策性启示如下:民族地区应深入推进县域文旅融合发展,持续提高旅游产业的惠民富民效应,进一步巩固拓展旅游减贫成果,促进民族地区居民持续增收。由于民族地区县域旅游减贫效应中存在明显的族群异质性,且表现为少数民族人口获益较少,对少数民族人口减贫效应的包容性不足,这不利于铸牢中华民族共同体意识及维护民族大团结。可从以下三点进一步增强民族地区县域旅游发展对少数民族群体的福利效应:第一,开展普通话教育与培训。大力推进“民-汉”双语教育,消除“贫困循环积累效应”的源头,实现各民族交往、交流、交融的包容性发展(郭景福等,2020)。这既能够减少少数民族居民在旅游行业就业中的语言障碍,使其获得更多的发展机会,也能够加强汉族与少数民族人口的交流,巩固和谐稳定的民族关系。但是在普通话普及过程中,不可忽视民族语言的独特魅力,要维护旅游发展中的重要语言文化资源,实现民族本土文化与旅游业的深度融合。第二,加强移风易俗宣传引导。鼓励少数民族居民通过自身的艰苦奋斗追求美好幸福生活,摒除“等靠要”的传统思想。加强男女平等宣传教育,引导女性通过就业、自主创业等实现自身社会价值。第三,培育民族特色旅游企业。民族特色是民族地区旅游业发展的核心驱动力,内生于本土的民族特色旅游企业对少数民族居民的益贫性优势明显,有利于充分实现包容性增长视角下旅游业对少数民族居民的贫困减缓效应。

本文还存在一些不足之处:第一,囿于县域统计数据,本文使用居民人均收入衡量贫困水平,可能无法准确反映民族地区县域旅游减贫效果,但仍不失为一个合理可行的代理指标。未来仍需要关注民族地区县域层面的FGT贫困指数数据的挖掘和利用,以优化完善民族地区旅游减贫效果研究;第二,本文证实了民族地区县域旅游减贫中的族群异质性效应,但囿于数据和篇幅,未能深入探讨异质性形成的机制,这将是后续研究需要重点关注的方向。