目的地国家形象、游客特征偏差与出游意向

——主效应及调节效应

韩慧林 邹统钎

(1.北京开放大学旅游管理学院,北京 100081;2.北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院,北京 100024)

0 引言

2021 年5 月,习近平总书记在主持十九届中央政治局第三十次集体学习时强调,“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务”,再次从政府层面强调了国家形象传播的重要性。国家形象作为本国经济的“保护伞”,其重要性日益凸显。Kotler等(2002)在提到国家形象时指出,国家可以作为一种品牌或者产品去营销,其形象会影响该国的投资、旅游和留学。根据Gunn(1972)的研究,目的地形象分为原生形象和引致形象两种。现有研究主要集中于对引致形象的探讨,对原生形象与游客态度的关系缺乏关注。目前来越多的游客将目的地国家形象作为评价和选择境外旅游目的地的一个重要依据(Chen et al.,2016;于鹏等,2016)。明确揭示目的地国家形象与游客态度之间的内在关系具有重要的意义。但现有研究者对这一关系的认知并不一致,部分研究者认为目的地国家形象能够对游客态度产生积极影响,但也有研究者指出目的地“原产国效应”并不显著,这说明目的地国家效应存在一定的边界条件。在全球化的消费背景下,民族中心主义(Ethnocentrism)是消费者对本国产品的一种心理偏好,以及导致消费者偏见的重要原因(Shimp et al.,1987),因此在研究目的地国家效应时,不应该忽视游客民族中心主义这一重要的游客心理变量。另外,根据精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM),消费者在产品评价时遵循“中心路径”或“边缘路径”处理信息,路径的选择取决于消费者对产品的涉入水平和熟悉程度(Petty et al.,1986)。目的地国家形象在游客出游决策中属于典型的“边缘路径”信息,在不同的游客涉入度和目的地熟悉度条件下,目的地国家效应可能会存在一定的差异。因此,为了更准确地揭示目的地国家效应背后的作用机制,在分析目的地国家效应时还应该将游客涉入度和目的地熟悉度两个游客特征变量纳入研究模型。

中国的旅游市场正在飞速发展,出境旅游市场潜力巨大。根据中国旅游研究院发布的《2020年中国出境旅游行业市场现状及发展前景分析》数据,2019年,中国公民出境旅游人数高达1.55 亿人次,在地区构成上,出游日本的比例高达20%,成为中国游客的首选目的地。2020年至2021年受全球新冠疫情的影响,中国的出境旅游基本上处于停滞和盘整状态,但在中国游客的出境旅游目的地中,日本仍然稳居前三。日本为何能一直得到中国游客的青睐和认同是一个值得深思的问题。由于政治和历史原因,中国潜在游客对日本存在“爱恨情仇”的矛盾心理。例如,很多中国消费者由于日本美丽的风景、友善的人民和中日文化一脉相承等十分喜爱日本,但同时又因为众所周知的原因对日本有所反感(杨一翁等,2021)。因此,本文选择日本这一特殊的旅游目的地作为典型案例进行研究,试图通过分析中国潜在游客对日本国家形象的认知,深入探究目的地国家效应背后的作用机制,着重分析游客民族中心主义、游客涉入度和目的地熟悉度条件下目的地国家效应的异同,进一步检验目的地国家效应的作用边界。本文不但从新的视角拓展了目的地原生形象相关理论的纵深发展,还通过研究目的地国家形象的作用边界,解释现有研究结论的不一致性,拓展ELM 模型的适用边界,并为旅游目的地开展营销实践和拓展海外旅游市场提供有意义的借鉴。

1 文献回顾与研究假设

1.1 国家形象与目的地国家效应

1.1.1 国家形象

国家形象(Country Image)是营销领域的重要概念,源于传统的原产国效应研究。由于研究视角的差异,国家形象在现有文献中有很多提法,如原产国形象、国家形象、国家品牌形象等。国家形象具有多维性,Nagashima(1977)指出,国家形象是消费者对某个国家的固有观念,主要由该国的整体产品质量、经济水平、历史传统等方面反映。Samiee(1994)认为,国家形象是某个国家在消费者心中产生的“刻板效应”(County Stereotyping Effect,CSE),即消费者对某个国家持有的固有观念,这种形象来源于消费者对该国政治、经济、产品等因素的综合评价和感知。Hsieh等(2004)认为,国家形象包含3 个层面,即整体国家形象、品类国家形象及特定产品国家形象,其中整体国家形象的影响范围更大。随后,汪涛等(2012)、Andehn 等(2016)指出,国家形象应该从整体绩效形象、整体制度形象和产品类属形象3个方面进行衡量,这一观点得到了大多数研究者的认同。

国家效应(Country Effect)是国家形象对消费者的产品评价和购买决策产生的影响效应,消费者会因为不同的国家形象而对同等水平的产品进行排序(Roth et al.,1992)。国家形象的“光环效应”能够为本国的商品走向国际市场发挥重要作用,强势的国家形象能够在海外消费者评价本国商品的过程中产生积极影响。一般来讲,消费者更倾向于选择来自国家形象较好的国家的产品或服务,这可能是为了彰显社会地位、符合社会规范、炫耀财富、减少感知风险等(Batra et al.,2000;Kotler et al.,2002;Wang et al.,2012)。许多研究者应用联想网络记忆模型对国家效应进行了解释,这一模型很好地诠释了国家形象的“刻板效应”假说,也解释了现实生活中的一些现象,我们在日常生活中会下意识地对来自不同国家的产品加以归类,如看到德国产品可能会想到“高精尖”,看到美国产品可能会想到“科技先进”,看到瑞士手表可能会联想到“身份”和“地位”。

1.1.2 目的地国家效应

目的地形象是人们对目的地的信念、想法与印象的总和(Crompton,1979)。Gunn(1972)最早将目的地形象分为原生形象和引致形象两种,其中,原生形象是潜在游客基于新闻报道或自身已有的知识经验所形成的对旅游目的地的第一印象,是内生的;而引致形象是指由于旅游目的地有意识的商业促销推动而产生的形象,是外生的。在旅游研究领域,目的地国家形象是指游客对目的地国家的经济、政治、文化等属性特征的固有认知和一致性信念(Chen et al.,2013;穆雪茗 等,2017)。从这个角度来讲,目的地国家形象属于原生形象的范畴。

目的地国家效应概念是国家效应概念的引申,是目的地国家形象在游客对该国旅游目的地评价和出行决策中所产生的影响效应(Fiske et al.,2002;Chen et al.,2016)。出游意向是指在特定时间内,游客去特定目的地旅游的可能性,属于购买意向的一种(Jang et al.,2009)。已有研究揭示了目的地国家形象与出游意向之间存在显著的因果关系(Litvin et al.,2001;Nadeau et al.,2008;Chen et al.,2016),这为本文的研究提供了重要的理论基础。Kotler等(2002)研究指出,良好的国家形象是吸引国际游客和海外投资的重要手段。Elliot等(2013)采用案例研究法,通过分析韩国潜在游客对美日两国国家形象的认知,发现国家情感形象能够直接影响游客对旅游目的地的接受能力。Nadeau 等(2008)把目的地形象置于一个更为广泛的国家形象情境之中检验了目的地国家效应,发现国家形象会通过目的地形象对现实游客的未来旅游意向产生重要影响。国内研究者于鹏等(2016)、穆雪茗等(2017)也再次检验了目的地国家效应的存在。综上所述,由于旅游产品具有无形性、体验性特点,游客在出境旅游决策中会承担更大的心理风险,此时目的地国家形象的“背书”效应就会凸显,良好的目的地国家形象能够有效降低游客的心理感知风险,提升出游意向。基于上述分析,本文提出假设:

H1:目的地国家形象显著正向影响游客出游意向。

1.2 目的地国家效应:游客民族中心主义的主效应和调节效应

全球化背景下从消费心理角度考察游客的出国旅游意向,不能忽视民族中心主义的作用。民族中心主义是一种价值理念,反映了个人对本民族、国家的“中心性”和“优越性”的认知偏差,民族中心主义倾向较强的消费者会以本民族为中心,认为购买外国产品有损国内经济和就业,会毫无保留地支持国货,拒绝购买国外产品(Shimp et al.,1987)。很显然,民族中心主义最直接的影响便是消费者对国外产品的购买意愿(Dodds et al.,1991;韩睿等,2005),很多研究也证实了民族中心主义能够显著提升消费者对国内产品的需求水平(Sharma,2015;Watson et al.,2000;Wang et al.,2012)。

现有研究明确揭示游客民族中心主义和游客出游决策之间存在显著的影响关系,这为本文的研究提供了重要的理论基础。例如,Stepchenkova 等(2018)研究发现,游客民族中心主义能够对游客的出游意愿产生直接或间接的负向影响;王倩文等(2021)的研究也指出,游客民族中心主义能够对旅游意愿产生显著的负向影响。通过分析现有研究成果不难理解,游客在对国外旅游目的地评价时同样会受到民族中心主义的影响。一方面,民族中心主义会直接影响游客的出游意向,民族中心主义倾向较强的游客出于保护本国经济、维护本土产业的目的更倾向于选择国内旅游目的地。另一方面,民族中心主义也是目的地国家形象对游客出游意向影响过程中的一个重要情景因素。原因在于,当游客评价国外旅游目的地时,虽然目的地国家形象是一个重要的外部参考线索,但当游客的民族中心主义倾向较强时,由于游客的“国货意识”,更愿意选择国内出游,此时目的地国家形象的影响效应较弱;相反,当游客的民族中心主义倾向较弱时,目的地国家效应就会凸显。基于上述分析,本文提出假设:

H2:游客民族中心主义负向影响出游意向。

H3:目的地国家效应受游客民族中心主义的负向调节,游客民族中心主义倾向越强,目的地国家效应越不明显。

1.3 目的地国家效应:目的地熟悉度的主效应和调节效应

“熟悉度”一词源于心理学,近年来,随着熟悉度理论在营销领域的运用和发展,其逐渐被引入旅游研究领域。研究者们基于ELM 模型发现,消费者对产品的熟悉程度能够从整体上影响其对产品的评价机制(Petty et al.,1986)。当产品熟悉度高时,消费者能够更有效地利用产品本身释放的信息评价产品,过往的消费知识、经验也更有助于产品的甄别和筛选(朱翊敏等,2012;宁昌会等,2016);当产品熟悉度低时,由于消费者对产品没有足够的经验去判断,在产品评价过程中更容易受到第三方信息的干扰(Park et al.,2008)。在旅游营销研究中,目的地熟悉度是指游客拥有的与目的地相关的旅行知识和经验。也有研究者认为除了游客的到访经历,目的地熟悉度还应该涵盖游客旅行前对目的地的相关信息检索(Baloglu,2001a;Mackay et al.,1997)。现有研究已经发现,游客先前的旅行经验会直接导致游客对目的地感知的差异。Pearce(1982)、Phelps(1986)、Milman 等(1995)使用纵向比较的方法,分析了游客在旅行前后对目的地感知的差异,发现首次游览、重复游览和未到访游客对相同目的地的感知有很大的不同,重复游览的游客对目的地的感知风险更低,再次出游的可能性更大。从已有研究可以看出,目的地熟悉度能够对游客出游意向产生重要影响。鉴于此,本文提出以下假设:

H4:目的地熟悉度显著正向影响游客出游意向。

同样,根据ELM 模型,我们推断目的地熟悉度是目的地国家形象对游客出游意向影响过程中的重要情景变量。具体来讲,当目的地熟悉度高时,由于对将要前往的目的地具有丰富的旅行知识和经验,游客会根据自己所掌握的信息对目的地进行直接判断,此时目的地国家形象这个外部线索的参考价值会明显降低,目的地国家效应将会受到抑制;相反,当目的地熟悉度低时,由于游客对目的地不熟悉,在判断和评估时更容易受到外部信息的干扰,此时目的地国家形象将是游客评价旅游目的地过程中的一个重要线索和依据,因此目的地国家效应不受影响。基于上述分析,本文提出以下假设:

H5:目的地国家效应受目的地熟悉度的负向调节,游客对目的地熟悉度越高,目的地国家效应越弱。

1.4 目的地国家效应:涉入度的调节效应

“涉入度”(Involvement)源于“自我涉入”概念,是指消费者基于自身需求、利益和价值观对某种事物的认知和内在需要程度(Krugman,1965)。根据ELM 模型,人们遵循“中心路径”或“边缘路径”加工和处理信息,路径的选择取决于人们对信息加工的涉入程度(Petty et al.,1986)。在高涉入度条件下,信息接收者会选择“中心路径”处理信息,在广泛搜索信息的基础上将思维重点放在说服性信息上,信息内容本身对接收者的态度影响更大;在低涉入度条件下,由于信息接收者缺乏搜集和处理信息的动机,会倾向于选择“边缘路径”处理信息,他们不会耗费过多的精力对信息内容进行精细加工,而更可能去关注一些非核心因素,如信息来源、可靠性或权威性等(Prendergast et al.,1984)。Joan 等(1992)发现,涉入度能够显著调节产品品牌与消费者态度之间的关系。Dholakia 等(2010)、孙国辉等(2015)的研究也得出了类似的结论。

根据ELM 模型,在游客不同的涉入度条件下,目的地国家效应可能会存在一定的差异。具体来讲,在高涉入度条件下,游客遵循“中心路径”处理信息,在出游决策中更关注目的地本身的属性,如旅游资源特色、旅游服务质量、旅游配套设施等反映目的地自身特征的因素,此时目的地国家效应将会减弱;相反,在低涉入度条件下,游客遵循“边缘路径”处理信息,与出游意向相关的外围信息如广告、促销、“来源国形象”等外部线索发挥的作用更为明显,此时目的地国家效应不会受到影响。综合以上分析,本文提出假设:

H6:目的地国家效应受涉入度的负向调节,游客涉入度越高,目的地国家效应越弱。

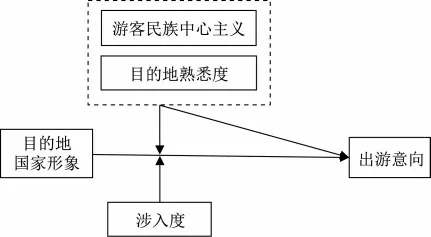

图1 概念模型

2 研究设计与数据分析

2.1 变量测量

本文的变量测量分为两大部分。第一部分为理论模型中潜变量的测量。本文对研究模型中所涉及的潜变量测量均借鉴了国内外成熟量表,题项的测量采用了Likert5 分量表。其中,“1”表示“完全不同意”,“5”表示“完全同意”。具体来讲,目的地国家形象的测量借鉴了Andehn 等(2016)、汪涛等(2012)的研究,从整体绩效形象、整体制度形象和产品类属形象3个层次衡量。其中,“整体绩效形象”是指消费者对一国经济发展水平的整体评价和认知,主要反映该国的经济发展程度;“整体制度形象”主要是消费者对一国的市场体系和国家制度的感知,其中人民生活水平的高低是评判国家制度好坏的重要标准;“产品类属形象”是消费者对产品所属行业的整体感知,在本文中是被试对日本旅游行业的评价。出游意向的测量参照了Jang 等(2009)的成熟量表;游客民族中心主义的测量借鉴了Alden 等(2006)等的研究;涉入度的测量采用了Zaichkowsky(1994)的PII 量表;最后,目的地熟悉度的测量借鉴了Baloglu(2001b)和Maestro等(2007)的做法,按照被试“是否去过日本旅游划”分为“高目的地熟悉度”和“低目的地熟悉度”两种,并分别设置成虚拟变量“1”和“0”。第二部分为人口统计学变量的测量,本文将被试的年龄、性别、收入和受教育程度作为控制变量处理。

2.2 数据收集

根据研究目的,本文选取中国潜在游客作为被试。数据收集采用问卷调查的方法,主要分两个阶段进行。第一阶段是问卷的预测试,这个阶段共发放问卷50份,主要是针对问卷的逻辑顺序和措辞进行修正,并对问卷的信度和效度进行了初步检验,以确保能够满足研究要求。第二阶段是正式问卷的发放,受疫情影响,正式数据全部采用“问卷星”平台线上收集。根据推拉效应理论,除了客源地的“拉力”因素,出境旅游需要一定的经济基础和闲暇时间作为“推力”支撑。因此,本文的被试对象集中在收入和学历层次相对较高的群体。在具体操作过程中,我们首先对满足条件的被试进行筛选,并将网络问卷链接分享到相应的微信群和QQ 群。同时,为了增强样本的代表性,本文在调查中采用了便利抽样配合目的性抽样的技术。具体来讲,在线收集300份问卷后,我们对所收集的数据进行了简单的样本统计学特征分析,发现样本的年龄和学历有很大的相似性,年龄在35 岁以上的样本占79.4%,研究生学历的样本占65.1%,这可能与通过朋友圈渠道进行微信群和QQ群采集数据的形式有关。因此,在随后的调查中尽量选取了其他年龄阶段和学历群体的被试,该阶段共采集样本372份。

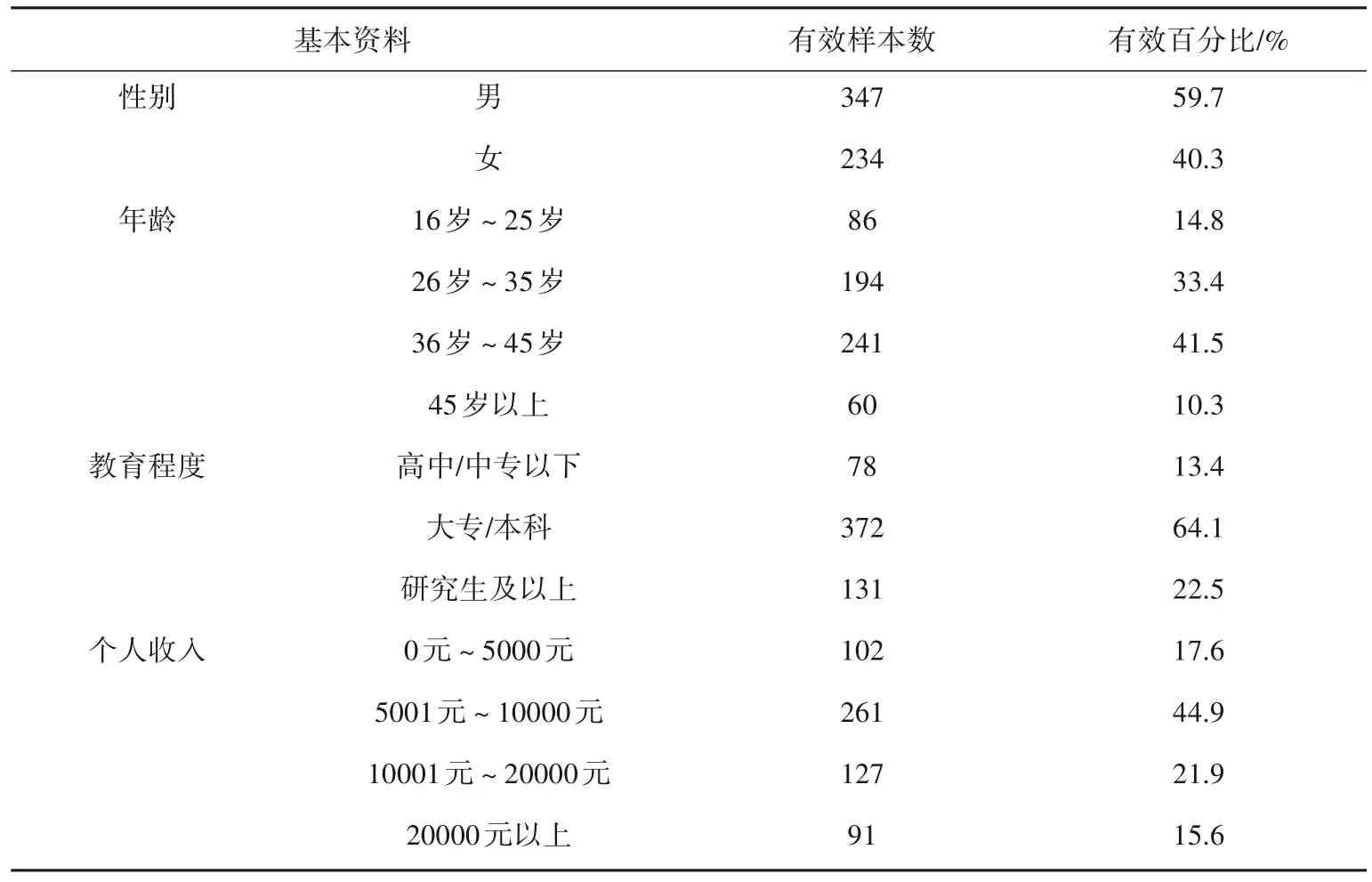

特别地,考虑到后疫情时期游客的出游意愿可能会受到疫情风险感知等因素的影响,本文将正式问卷的收集时间设定在2021年3月至6月,恰逢2021年东京奥运会举办的前100天(日本东京奥运会的举办时间是2021年7月23日至8月8日),这期间日本的疫情防控措施严谨,疫情控制平稳,能够有效降低潜在游客的心理恐惧。此外,中国旅游研究院发布的《2020 年中国出境旅游行业分析报告市场深度分析与发展前景研究》指出,疫情对出境旅游带来的影响只是短暂的,在调研中发现只有2%的受访者认为疫情对出游的影响周期在12 个月以上,23%的受访者认为影响周期将在6~12个月,但有52%的受访者认为影响周期将在4~6个月(观研天下分析师团队,2020)。可以看出,全球疫情所造成的游客系统性风险感知,不会对研究结论造成实质性的偏差。正式调查问卷共收集到672 份,剔除内容不完整或有明显错误的问卷后,最终得到有效问卷581 份,有效回收率为86.5%。样本的人口统计学分布如表1所示。

从表1 可以看出,样本构成中,大专/本科及以上学历的占86.6%,收入5000 元以上的占82.4%。样本结构与研究对象的旅游消费特性比较接近,更有利于得到普适性的结论。

表1 样本基本统计学状况(N=581)

2.3 信度和效度检验

2.3.1 信度检验

本文采用了Cronbach’s α 系数值判定对问卷信度,数据检验结果如附表所示。可以看出,目的地国家形象、游客民族中心主义、涉入度和出游意向4 个潜变量的内部一致性系数值在0.754~0.832 之间,均超过了0.700 的临界值水平(Nunnally,1959),这说明问卷整体上具有较高的信度水平。

2.3.2 效度检验

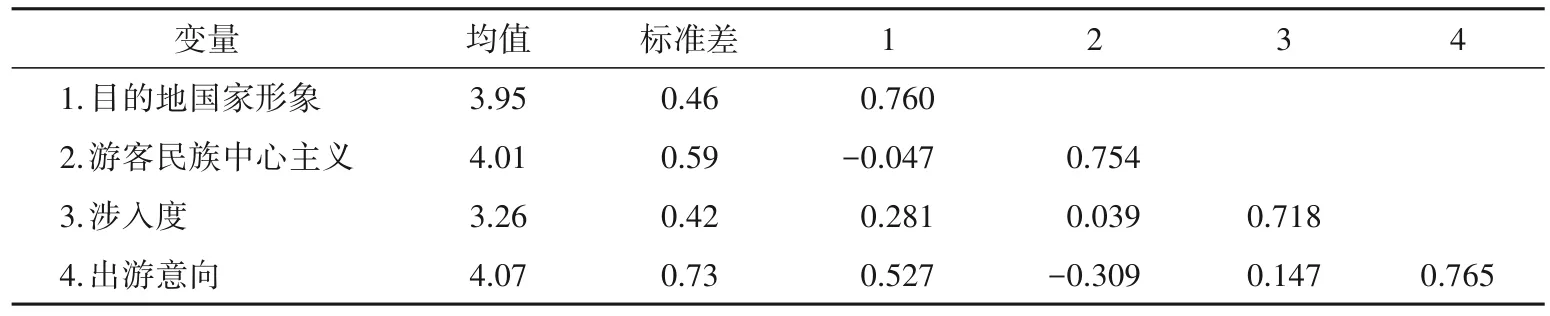

本文对问卷效度的检验包括内容效度和结构效度两个方面。特别地,对结构效度的检验又从收敛效度和区分效度两个方面进行。首先,在内容效度检验方面,本文所涉及潜变量的测量量表均来自国内外代表性文献,已经经过了多次检验,因此内容效度能够得到保证。其次,本文采用验证性因子分析法(CFA)进行收敛效度检验,测试结果如附表所示,每个潜变量测量项目的标准载荷系数均大于0.600,组合信度(CR)均大于0.800,平均提取方差(AVE)均大于0.500,这满足了收敛效度的检测标准(Fornell et al.,1981),说明问卷的收敛效度较好。最后,本文对区分效度的检验结果如表2所示。可以看出,各潜变量之间的相关系数值在0.047~0.527之间,且均小于AVE 的平方根,这表明问卷的区分效度较好。因此,总体上问卷数据在信度和效度水平上能够满足研究需求。此外,本文使用Harman的单因素检测方法来测试同源性方差。结果表明,第一个因子的方差解释率为29.507%,小于50.000%,这表明研究数据的同源性变异并不严重,不会对研究结论产生实质性干扰。

表2 变量均值、标准差及相关系数(N=581)

2.4 假设检验结果

本文使用Baron等(1986)提出的层级回归分析模型检验文中假设。为了方便对回归结果进行解读并降低回归过程中多重共线性的影响,在回归分析之前,本文首先对各连续变量按均值进行了数据中心化处理,并对回归系数进行了标准化处理。

2.4.1 直接效应检验

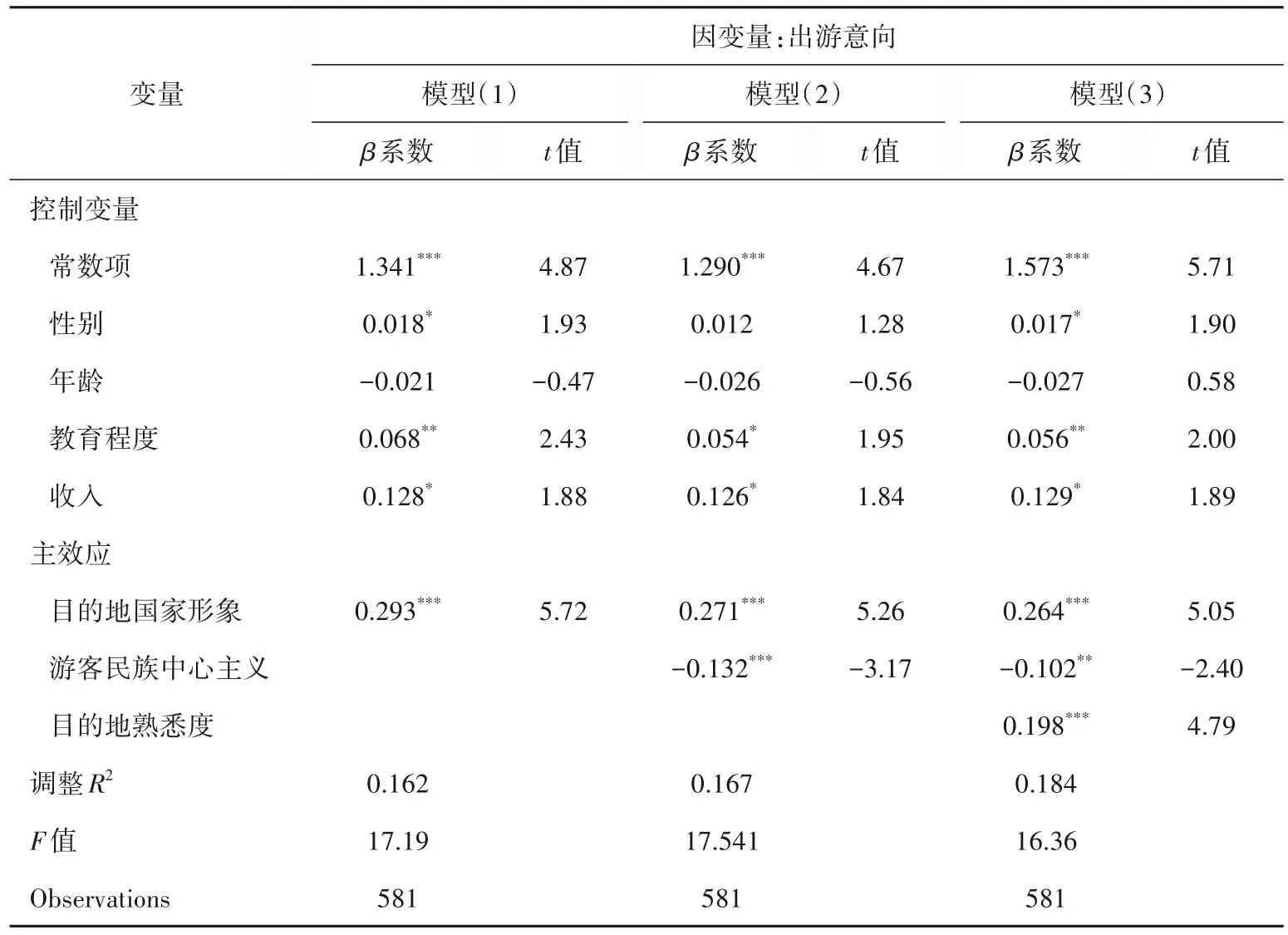

为检验主变量目的地国家形象的直接影响效应,本文进行了分层逐步回归。首先,以出游意向为因变量,将目的地国家形象和控制变量(性别、年龄、收入和教育程度)作为自变量同时加入回归模型,数据回归结果见表3模型(1)。可以看出,在控制了人口统计学变量后,目的地国家形象对出游意向具有显著的正向影响(β=0.293,t=5.72)。接下来,在模型(1)的基础上逐步加入游客民族中心主义和目的地熟悉度两个变量对因变量逐步回归,回归结果如模型(2)和模型(3)所示。在加入上述两个变量后,目的地国家形象对出游意向的影响依然显著(β=0.271,t=5.26;β=0.264,t=5.05),这说明中国潜在游客对日本国家形象的感知和评价对其出游日本的意向有着重要影响。因此,假设H1得到了支持和验证。在模型(2)和模型(3)中,游客民族中心主义的回归系数都显著为负(β=-0.132,t=-3.17;β=-0.102,t=2.40),这表明游客民族中心主义对出游意向具有显著的负向影响,即中国潜在游客的民族中心主义倾向越强,其出游日本的意向越弱。因此,假设H2得到了验证。最后,从模型(3)的回归结果还可以看出,目的地熟悉度的回归系数正向显著(β=0.198,t=4.79),这表明游客对目的地熟悉度越高,出游意向越强。因此,假设H4得到了支持和验证。

表3 直接效应分层检验结果(N=581)

2.4.2 调节效应检验

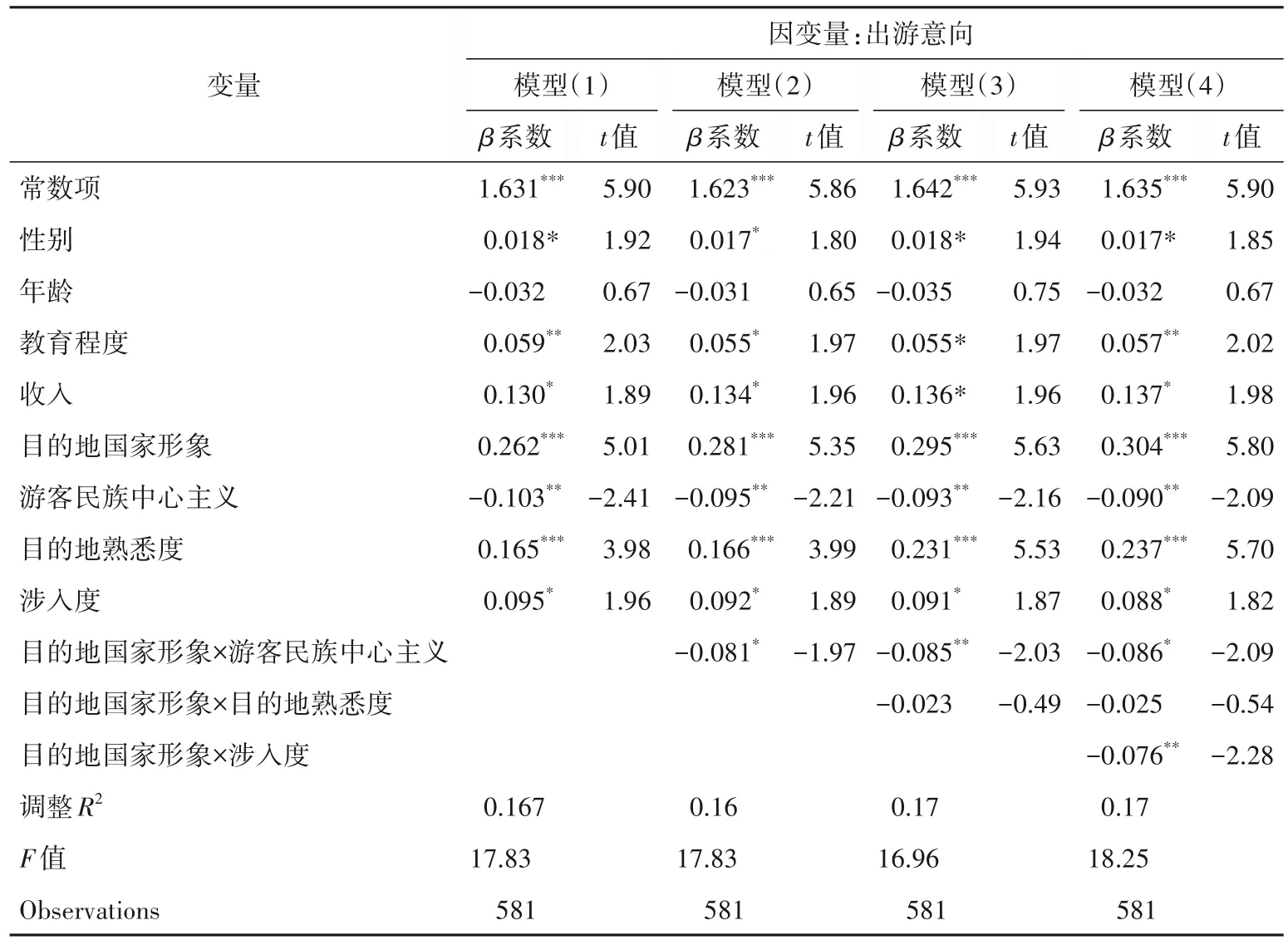

为检验游客民族中心主义、目的地熟悉度和涉入度3个变量的调节效应,本文同样建立了分层回归分析模型。具体步骤如下:第一步,做因变量对自变量和调节变量的回归;第二步,做因变量对自变量、调节变量和自变量与调节变量的交互项的回归,若自变量×调节变量的偏回归系数显著,则表明调节效应显著。表4中模型(1)~模型(4)显示了加入调节变量后的回归结果。可以看出,在加入调节变量后,主变量目的地国家形象的回归系数依然在1%水平上显著。模型(2)~模型(4)数据显示,游客民族中心主义与目的地国家形象的交互项对出游意向具有显著的负向影响,这说明游客民族中心主义能够显著调节目的地国家效应。因此,假设H3 得到了验证。在模型(3)~模型(4)的回归中,目的地熟悉度与目的地国家形象的交互项对出游意向的影响并不显著(β=-0.023,t=-0.49;β=-0.025,t=-0.54),这在一定程度上说明了目的地国家效应的发挥独立于目的地熟悉度的高低。因此,假设H5没有得到支持。最后,从模型(4)的回归结果还可以看出,涉入度对目的地国家效应具有显著的负向调节作用(β=-0.076,t=-2.28),这说明游客越重视出游,就越关注目的地的本身属性,目的地国家形象的“晕轮效应”也越弱,进一步从游客心理视角揭示了目的地国家效应背后的作用机制。因此,假设H6 得到了支持和验证。

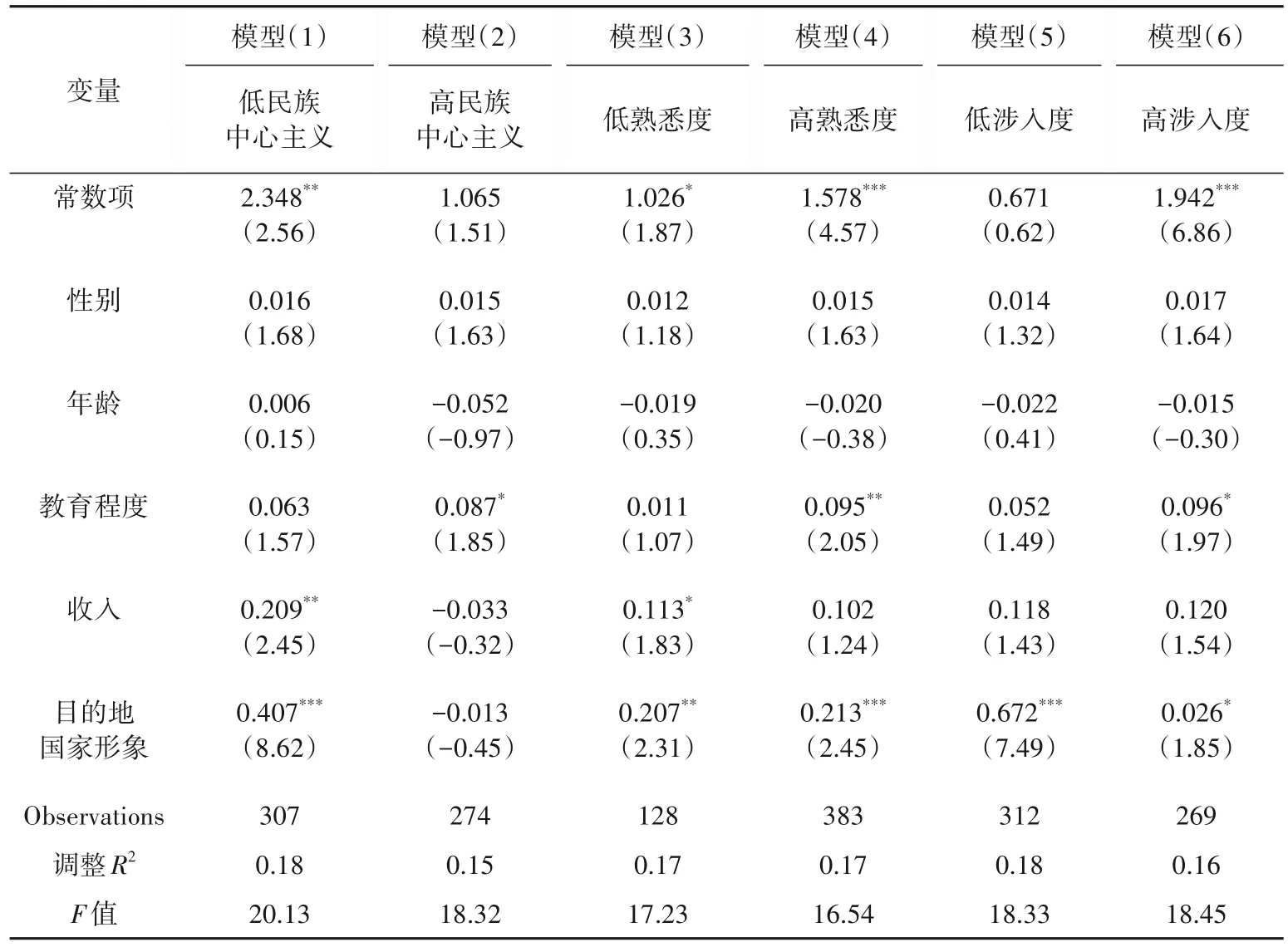

为保证实证结果的可靠性,本文针对调节效应分别进行了分组检验(见表5):首先,按游客民族中心主义的中位数将样本分为“低民族中心主义”(低于等于中位数)与“高民族中心主义”(大于中位数)两组分别进行回归,回归结果见表5 模型(1)和模型(2),可以看出,目的地国家效应仅在“低民族中心主义”组显著(β=0.407,t=8.62),在“高民族中心主义”组中,目的地国家形象没有发挥影响效应(β=0.013,t=0.45)。其次,按照游客“是否”去过日本将目的地熟悉度也分为高、低两组分别进行回归,回归结果见表5 模型(3)和模型(4),可以看出,目的地国家效应在“低熟悉度”组和“高熟悉度”组中都显著,且差异不大(低熟悉度组:β=0.207,t=2.31;高熟悉度组:β=0.213,t=2.45)。最后,按涉入度的中位数按样本分为“低涉入度”(低于等于中位数)与“高涉入度”(大于中位数)两组分别进行回归,回归结果见表5 模型(5)和模型(6),可以看出,尽管目的地国家效应在“低涉入度”组和“高涉入度”组中都显著,但在“低涉入度”组中目的地国家形象的系数值和显著性(β=0.672,t=7.49)都远大于“高涉入度”组(β=0.026,t=1.85)。总体来讲,表5 的分组检验结果与表4 的交叉变量检验结果基本一致,进一步支持和验证了本文的假设H3、H5和H6。

表4 调节效应分层检验结果(N=581)

表5 调节效应的分组检验结果(N=581)

3 结论与启示

本文以日本为旅游目的地国家,以中国潜在游客为研究对象,通过层级回归分析模型检验了目的地国家效应,重点分析了目的地国家效应的作用边界。研究发现,目的地国家形象对游客出游意向具有显著的正向影响,再次验证了目的地国家形象存在“晕轮效应”。为了深入分析目的地国家效应的作用边界,本文在主效应模型的基础上引入了游客民族中心主义、目的地熟悉度和涉入度3 个反映游客特征的变量。研究发现,游客民族中心主义不但会直接影响游客的出游意向,还会负向调节目的地国家效应,这与已有研究成果一致。本文还进一步发现,目的地熟悉度能够对游客出游意向产生直接显著的影响,但并不是目的地国家形象发挥影响效应的外部条件,这一结果与ELM 模型的内在评价机制存在一定偏差,展现了目的地国家形象在特定条件下对游客出游意向影响的特殊性。旅游行业的高度敏感性是引致目的地国家效应特殊性的一个重要原因。游客在出境旅游决策中,很容易受到目的地国家形象的影响,在某些条件下这种影响力甚至超越了目的地本身的吸引力。当客源国与目的地所在国之间发生冲突时,很容易引起客源国游客的“消费者敌意”,导致“隐形壁垒”的产生。例如,2012 年中日钓鱼岛争端发生期间,中国赴日旅游人数下降了近40%(Kim et al.,2016);2014 年中菲南海争端期间,中国公民前往菲律宾旅行人数减少了50%(Cheng et al.,2017)。此外,这也说明了目的地国家形象塑造的重要性。随着旅游产品同质化现象越来越严重,游客从“品质中心”日益转向“品味中心”,目的地国家形象是影响游客出境旅游决策的重要因素,高知名度和美誉度的国家形象能够为本国旅游经济“保驾护航”。对于存在民族情结的潜在游客而言,目的地国家效应更明显,更容易导致潜在游客产生“来源国偏见”。此外,在营销领域中,涉入度常被看作是影响消费者产品评价的重要情景变量,为了更准确地揭示目的地国家效应背后的作用机制,本文在分析目的地国家效应时也将涉入度作为调节变量引入研究模型。研究发现,目的地国家效应的发挥同样受游客涉入度的调节,这在一定程度上说明了游客越重视出游,就越关注旅游目的地的本身属性,目的地国家形象的“晕轮效应”也越弱,再次从游客视角揭示了目的地国家形象发挥影响效应的重要情景。

需要说明的是,本文还存在以下不足。首先,受疫情影响,本文正式的数据收集全部采用线上形式,并在调查中采用了便利抽样配合目的性抽样的技术。考虑到研究结论的普适性,未来的研究,在条件允许的情况下,可以采用线下和线上相结合的方式进行数据采集,并采用随机抽样收集数据。其次,本文在检验目的地国家效应时,研究模型中所涉及的自变量、调节变量均来自同一被试。虽然通过检验本文并不存在严重的共同方法偏差问题,但在未来的研究中可以采用实验法来提升变量测量的准确性。最后,本文仅从游客特征视角检验了目的地国家形象的作用边界,未涉及更广泛层面的检验,未来研究应该考虑从多视角进行更多的边界效应验证。