目的地浪漫属性的游客感知:量表开发与验证

李 萌 陈钢华,2,* 胡宪洋 霍梓锋

(1.中山大学旅游学院,广东珠海 519082;2.中山大学旅游发展与规划研究中心,广东广州 510275;3.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西西安 710119)

0 引言

2018 年,网络歌曲《带你去旅行》中那句“想要带你去浪漫的土耳其”在无数人心中埋下了“浪漫”的种子。国内热门综艺节目《妻子的浪漫旅行》在荧幕上呈现的浪漫国度或城市引人神往,不少看客也纷纷被“种草”,并携爱人计划着同款“浪漫旅行”。如今,可谓“生活处处皆浪漫”,“浪漫的目的地”在大众视野中出现得愈发频繁。

许多游客将追求浪漫体验视为重要的出行动机和目的(Chen et al.,2020)。《2014 年中国旅游用户行为研究报告》指出,出境旅游中,中国游客对“蜜月婚礼”(37%)的感兴趣程度仅次于常规的观光度假。除蜜月游外,情侣出游市场也不容忽视,在各种统计数据中,情侣出游的比例一直保持较高水平。例如:《2015年1—9 月国民旅游行为报告》显示,在出行人数中,“情侣出游”比例最高,占“半壁江山”(44.66%);类似地,在《2017 中国旅游者意愿调查报告》中,“选择与伴侣出游”的群体占比最高(30.6%)。已有研究发现,在蜜月旅游中,海滨旅游目的地或富有浪漫色彩的度假地是蜜月游客理想的目的地(Bulcroft et al.,2000;金珊 等,2006;吴恒等,2017)。在情侣出游中,充满浪漫气息的、能够创造美好体验的目的地同样备受追捧。除此之外,《2017—2018 女性旅游消费分析报告》显示,浪漫的海岛与主题公园等目的地更加受女性偏好。由此可见,目的地的浪漫属性是十分重要的,它不仅是蜜月游客、情侣游客、女性游客等规模庞大的细分市场选择目的地时考虑的主要因素,也是他们在旅游全过程中所体验的重要对象。

然而,在现有旅游研究中,多见对蜜月旅游及蜜月旅游目的地的研究,包括蜜月旅游目的地定位(Kim et al.,2005),对影响蜜月旅游目的地选择的突出属性的评价(吴恒 等,2017;Lee et al.,2010;王菲 等,2015),游客选择蜜月旅游目的地的推拉动机(Seebaluck et al.,2015),蜜月游客出游动机的量表开发与验证(Chen et al.,2020),蜜月旅游目的地游客满意度(Reisenwitz,2013),蜜月旅游属性的多维度量表开发与验证(Fakfare et al.,2019;Lee et al.,2020),以及目的地属性对蜜月游客情绪体验、难忘的旅游体验和满意度等的影响(Chen et al.,2021)。这类研究,虽然肯定了目的地“浪漫属性”的重要性,但是缺乏对“浪漫属性”具体的构成维度与要素的识别和验证。此外,现有研究仅针对蜜月旅游市场,而关于一般游客所感知的目的地浪漫属性,却鲜见深入的实证研究。

旅游学界对目的地“浪漫属性”进行深入剖析的研究屈指可数。有研究者聚焦某特定目的地,揭示了丽江古城“浪漫性”的主要表现和具体内涵(赵红梅,2014)。近来,也有研究者通过定性研究识别了涵盖多种目的地类型的浪漫属性的结构维度和具体内涵(陈钢华等,2019),使得一直以来抽象、模糊的“浪漫”概念首次较为清晰地呈现出来。然而,现有研究仅停留在定性地识别范畴和概念层面,无法定量地测量游客对某一目的地浪漫属性的感知情况,从而影响后续理论研究,尤其是构念测量的开展。

尽管“浪漫”在人们的认知中显得不可捉摸,但已有研究表明,人们对浪漫目的地的认识却存在普遍共识(赵红梅,2014;陈钢华等,2019)。那么,在众多浪漫的目的地中,是否能够提取出游客感知视角下表征浪漫的“公因子”?在旅游研究中,在涉及目的地浪漫属性的理论模型建构时,又如何能够对游客感知的目的地“浪漫属性”进行科学的、可靠的、有效的测量?鉴于此,本文致力于从游客感知的视角出发,选取两类有代表性的浪漫目的地(历史城镇目的地、海滨目的地)(赵红梅,2014;陈钢华等,2019)作为样本采集地,遵循严格的量表开发程序,开发并验证一份目的地浪漫属性的游客感知量表。

1 文献综述

1.1 目的地属性

在地理学中,属性被定义为地理要素的特点、性质或特征;目的地属性(destination attribute)则是目的地外在与内在的各种要素与特征的“交集”,不仅是诠释旅游体验的核心因素(周讳等,2013),也是游客对目的地进行感知和评价的主要对象,彰显了目的地最重要的特征(乌铁红等,2009)。

在旅游研究中,大多数研究者将目的地属性视为一个整体概念。对它进行维度探索的研究常见于以下四大主题的文献:(1)目的地形象/意象(Lee et al.,2005;Moon et al.,2013);(2)目的地市场营销(Buhalis,2000;Chen et al.,2007;Cole et al.,2006;Cooper et al.,1993;Žabkar et al.,2010);(3)游客目的地选择行为(Baker et al.,2000;Chi et al.,2009;Kozak,2002;Ozdemir et al.,2012;Ragavan et al.,2014;Yoon et al.,2005);(4)游客满意度/忠诚度/行为意向(Chi et al.,2009;Echtner et al.,1993;Huybers,2003;Lee et al.,2010;赵金凌 等,2007)。

近年来,越来越多的研究者关注到目的地的某一特定属性。例如:有研究者关注到目的地最常见却又最容易被忽略的“美丽”属性,发现游客对目的地的审美评价由9个维度构成(Kirillova et al.,2014)。另外,还有研究者开发了“目的地恢复性质量感知量表”,识别出游客感知的环境恢复性六维度结构(Lehto,2013)。这一量表在中国情境下的适用性也得到了进一步检验(Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017)。此外,亦有研究者对目的地独特性(Truong et al.,2018)、目的地人为导致危机的属性及测量(冯四朵等,2016)展开过定量研究,并对游客感知的目的地浪漫属性的维度结构展开过探索性研究(陈钢华等,2019)。

从现有研究中不难看出:(1)研究者们对多种主题的目的地属性的结构维度展开过实证研究。然而,由于研究领域、研究对象和研究目的的差异,目的地属性的维度划分也有所不同。现阶段仍然没有形成一个用于分析或测量目的地属性的统一且有效的维度框架。(2)目的地属性的研究呈现出从“整体”到“部分”的趋势。(3)目的地某个突出/特定属性(如美学属性、独特性、恢复性等)的重要性日益受到关注。

1.2 目的地浪漫属性

1.2.1 目的地浪漫属性概念界定

“浪漫”一词是由英文“romantic”的音译演变而来。在西方语境中,“romantic”的现代意涵主要源自两个脉络:其一,“romances”的内容与特征。它与冒险、骑士精神或爱情有关。其二,浪漫主义运动(the Romantic Movement)的内容与特征。由此延伸出“从规则与惯例中解放出来”的内涵(赵红梅,2014)。在汉语语境中,“浪漫”发源于中国近代“浪漫主义”的“西学东渐”;经过了“理想”-“罗曼”-“浪漫”的一系列演变,“浪漫”这一术语最终得以确立(鄂霞,2009)。中国化的“浪漫”具有丰富新奇的想象、炽热的情感、恣意纵情的洒脱等意涵。如今,《汉语大辞典》对“浪漫”进行了更加明确的释义:其一,富有诗意,充满幻想;其二,引申指风流,不拘小节(多指男女关系而言)。

旅游学界的确有部分研究呼应了上述两种西方语境中的“浪漫”意涵,将“目的地”与“浪漫”相结合。具体而言,第一类研究与“浪漫主义运动”有关,其中,“浪漫目的地”通常是指浪漫主义文学家或艺术家作品灵感的来源地(Hanley et al.,2009)。第二类研究则基于旅游过程中因亲密关系而产生的“浪漫旅游”(romance tourism)。这一概念最早由Pruitt 等(1995)提出,基于此的“浪漫目的地”则指游客之间或游客与东道主之间在旅游过程中发生浪漫关系的目的地。然而,在目前大部分旅游研究中,研究者们对“浪漫”的理解和阐释遵循着另一条更为普遍、更加广义的路径,即目的地可以单纯地被形容为“富有诗意、令人充满美好幻想”的地方(陈钢华等,2019)。由此,目的地的浪漫属性也被广泛地界定为“目的地能使游客产生浪漫、美好的感觉或印象的要素、特征及其组合”(陈钢华等,2019)。从这一广义的、普遍的、大众化的“浪漫”概念来看,能感知到目的地浪漫属性的群体并不局限于情侣或夫妻游客,同时也包括大众游客群体(如独自出行或与朋友结伴而行的游客)。

1.2.2 目的地浪漫属性相关研究

在国内研究中,“目的地浪漫属性”多见于研究目的地形象、意象、品牌的文献。例如:在针对大连的非功用性定位的研究中,海滨城市的浪漫属性是通过“这是一座浪漫的城市”这一唯一测项来进行笼统的评价和测量的;同时,“放松、舒适和浪漫的感觉”也是目的地情感形象测量中的一个重要测项(曲颖,2014)。在有关目的地品牌差异化的研究中,高静等(2014)提出,“浪漫”是目的地的品牌个性之一,并将“浪漫”定义为“给人诗情画意的感觉”。孔令怡等(2018)则基于旅游凝视理论指出,可以通过著名人物(如沈从文)、特殊意象(如酒吧)和象征符号(如夜色)来深化凤凰古城的浪漫性凝视特征。

在国外文献中,“目的地浪漫属性”则散落在有关蜜月旅游或浪漫主题景区的研究中。毋庸置疑,“追求浪漫”是游客选择蜜月旅行的重要动机之一(Chen et al.,2020),非凡而浪漫的地方通常被认为是新婚夫妇度蜜月的理想选择(Bulcroft et al.,2000)。在蜜月旅游目的地的选择中,“浪漫的地方”(romantic place)是其中的重要属性之一(Kim et al.,2005;Lee et al.,2010)。同时,“美丽的风景”“安全”“历史文化资源”“好天气”等属性对蜜月旅游目的地而言,也十分重要(Kim et al.,2005;Lee et al.,2010;Chen et al.,2021)。除此之外,Chen 等(2021)在蜜月旅游体验的研究中还指出,“社会环境”“娱乐活动”等也是构成蜜月旅游目的地属性的重要因素。在更为具体的目的地属性表现上,有研究还表明,拥有浪漫标志、私密的高质量住宿设施(Lee et al.,2020;Bulcroft et al.,1999),浪漫的主题餐厅及用餐环境(Bulcroft et al.,1999),丰富而浪漫的本地活动(Lee et al.,2020;Bulcroft et al.,1999)等都是保障游客在蜜月旅游目的地获得浪漫体验的重要属性。

除蜜月旅游研究外,Pearce 等(2016)在浪漫主题景区游客体验的研究中发现,“浪漫故事”能够使景区的浪漫主题更为凸显、更让人印象深刻。但遗憾的是,该研究并没有对构成景区“浪漫”的其他要素进行分析。Truong 等(2018)的研究则指出,游客直观感受到的浪漫印象不仅仅是浪漫景观的物理特征,更是目的地环境中的高山、松林、鲜花及适宜的气候等要素的有机结合。还有研究者对浪漫旅游体验的属性进行了定性探索,识别了5 个维度,即旅伴(travel companions)、物理属性(physical attributes)、目的地服务(destination services)、社会文化互动(social and cultural interactions)和意义(meanings)(Li et al.,2020)。尽管上述研究没有对“目的地浪漫属性”进行针对性的研究,但在某种程度上,具备上述提及的属性或特征的目的地成为游客心目中“浪漫的地方”。因而,有关蜜月旅游目的地、浪漫主题景区及浪漫旅游体验的研究成果能够为“浪漫属性”的识别提供基础。同时,通过归纳上述研究对目的地“浪漫”属性的释义、测项描述及维度识别,本文发现,陈钢华等(2019)对“目的地浪漫属性”的定义——“目的地能使游客产生浪漫、美好的感觉或印象的要素、特征及其组合”,能够很好地覆盖且符合现有文献对“浪漫”的理解。因此,本文采纳这一定义。

目前,仅有两篇文献专门对目的地浪漫属性进行了深入的剖析和解读,并对浪漫属性的内涵和构成进行了初步探索。赵红梅(2014)凝练出丽江古城的浪漫意象,具体表现为:传统的生活方式、后现代的文化氛围、旅居者自由不羁的生活方式,以及客栈和酒吧这两类传统和现代文化空间。这一研究较早地解读了丽江古城“浪漫性”的层次与内涵,但研究结论与丽江本身的发展历程和民族文化紧密相连,故存在适用情境的局限。陈钢华等(2019)则打破了单一类型目的地的禁锢,对目的地浪漫属性的概念与构成做出了更为普适、更加全面的探索,识别出游客感知视角下目的地浪漫属性的4 个维度:环境及资源基础、环境/景观特性、浪漫氛围营造、环境感知特质。由此,“浪漫目的地”不再是抽象与模糊的概念。然而,该研究仅通过定性研究识别了目的地浪漫属性的维度及构成要素,其科学性与普适性未经定量研究加以检验,仅能作为一个理论框架却尚不具备实证测量的功能。

此外,已有大量实证研究发现,游客对目的地属性的感知和评价会影响他们的目的地吸引力评价(Gearing et al.,1974;Pike,2003)、目的地形象认知(Echtner et al.,1993;周永博 等,2010)、目的地偏好与选择(吴必虎 等,1997;郭英之 等,2004)、满意度(乌铁红 等,2009;Meng et al.,2008;张春晖 等,2014)、忠诚度(余意峰等,2014)和难忘的旅游体验(Kim,2014)。那么,浪漫属性作为目的地属性的一种,是否也会对目的地形象、游客满意度、忠诚度及难忘的旅游体验等产生影响,仍亟待实证检验。

综上所述,在绝大多数研究中,“浪漫”更多地被视为一个“不言而喻”的属性“散落”在更宏大的研究主题之中。蜜月旅游作为一种追求浪漫的旅行方式,对它的研究在肯定“浪漫属性”重要性的同时,却依旧没有对目的地浪漫属性如何体现,又如何被游客感知进行深入挖掘;更多的是从旅游产品的角度来分析,忽视了目的地本身的客观环境要素、特质及游客与环境之间的互动等在实现“浪漫之旅”过程中的作用。同时,目前对浪漫属性内涵的研究均采用定性研究方法,所得维度结构的科学性、有效性还亟须进一步严谨的检验,并且仍然无法对目的地浪漫属性的游客感知进行直观的定量测量。

因此,本文将基于上述文献中目的地浪漫属性相关概念和要素,严格遵循科学规范的量表开发程序,开发基于中国游客感知的目的地浪漫属性量表,并对量表的可靠性(信度)、有效性(效度)进行逐步验证。

2 理论基础——景观感知理论

2.1 景观感知理论的产生

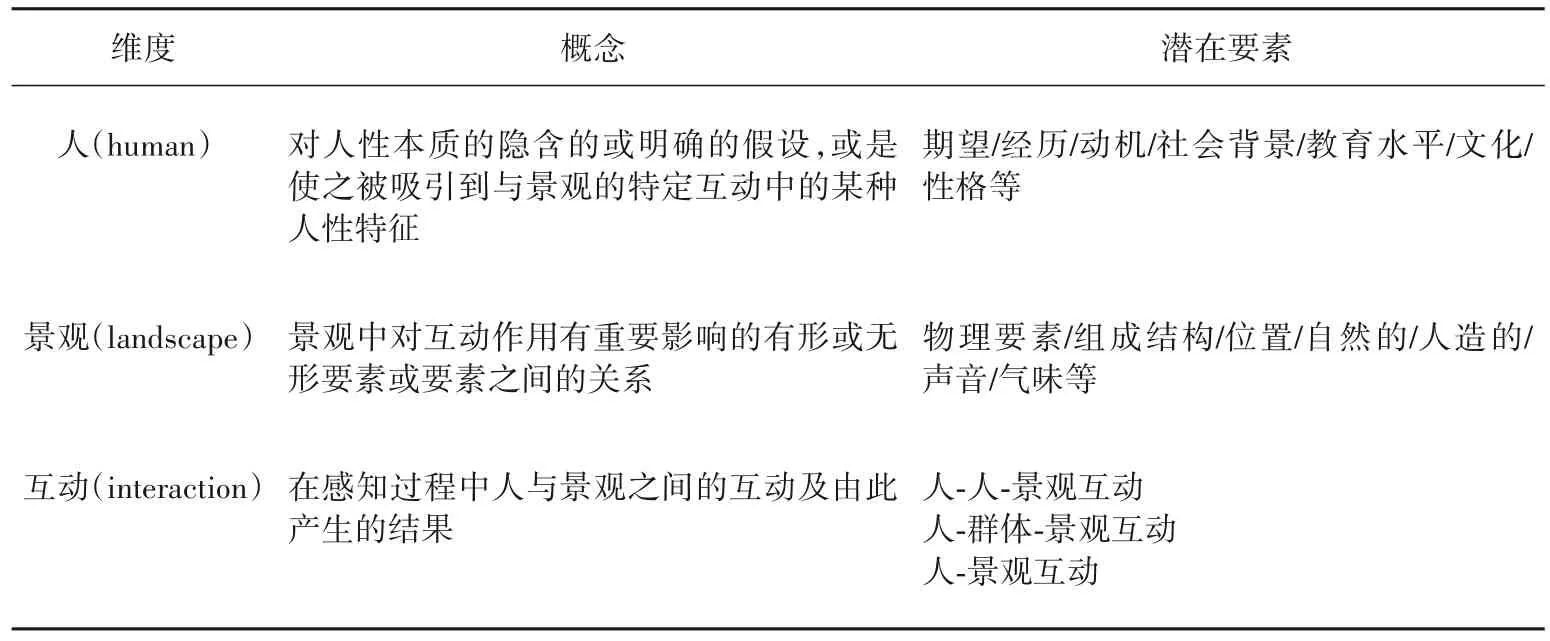

20 世纪60 年代至70 年代,西方国家对景观资源识别和管理的重视促进了有关景观价值及景观评估的学术研究,吸引了多个学科/领域的兴趣和关注,包括林学、地理学、园林景观学、心理学、环境学等。这些学科/领域为景观感知的研究带来了不同的方法、结构和理论导向,但同时也导致景观感知研究较为分散和疏离,缺乏科学统一的理论框架作为研究指导(Zube et al.,1982)。在这样的背景下,Zube 等(1982)对1964 年以来发表在多学科领域的景观感知/评估相关研究进行了回顾梳理,总结出当时景观感知研究中存在的4 种研究范式,即专家范式、心理物理范式、认知范式和经验范式,并进一步整合出一个囊括4种范式所涉及的概念和要素的景观感知理论(Landscape Perception Theory)。这一理论模型包含人(human)、景观(landscape)、互动(interaction)3个维度(见表1)。

表1 景观感知理论模型

具体而言,人是对景观或环境进行感知的主体,主体自身的本质特征会对景观感知/评价起着潜移默化的作用。景观则是环境感知过程中的客体,构成这一客体本身的有形或无形要素及要素间的关系都是在人对景观感知的过程中不可或缺的部分。互动则是指在景观感知的过程中,主体(人)与客体(景观)之间的互动过程,不仅包括人与景观单一层面的互动,还包括在景观/环境中人与人(群体)之间的互动。并且,“互动”通常被认为是景观感知的本质(Dewey et al.,1949;Ittelson et al.,1954;Zube et al.,1975),是景观感知理论强调的核心所在。

在上述理论框架下,Zube 等(1982)进一步指出,每一种研究范式在各维度上表现出不同的侧重点。例如:大多数专家范式的研究仅仅将人看作景观的观察者;而许多认知范式的研究则把人当作景观信息的处理者;唯有经验范式强调要将人视为景观的积极参与者,只有这样,才能更好地理解景观的内涵和景观体验的意义(Zube,1984)。因而,注重景观感知中人的参与性、人与景观的互动性被认为是景观感知研究的未来趋势和重点。

2.2 景观感知理论的应用与发展

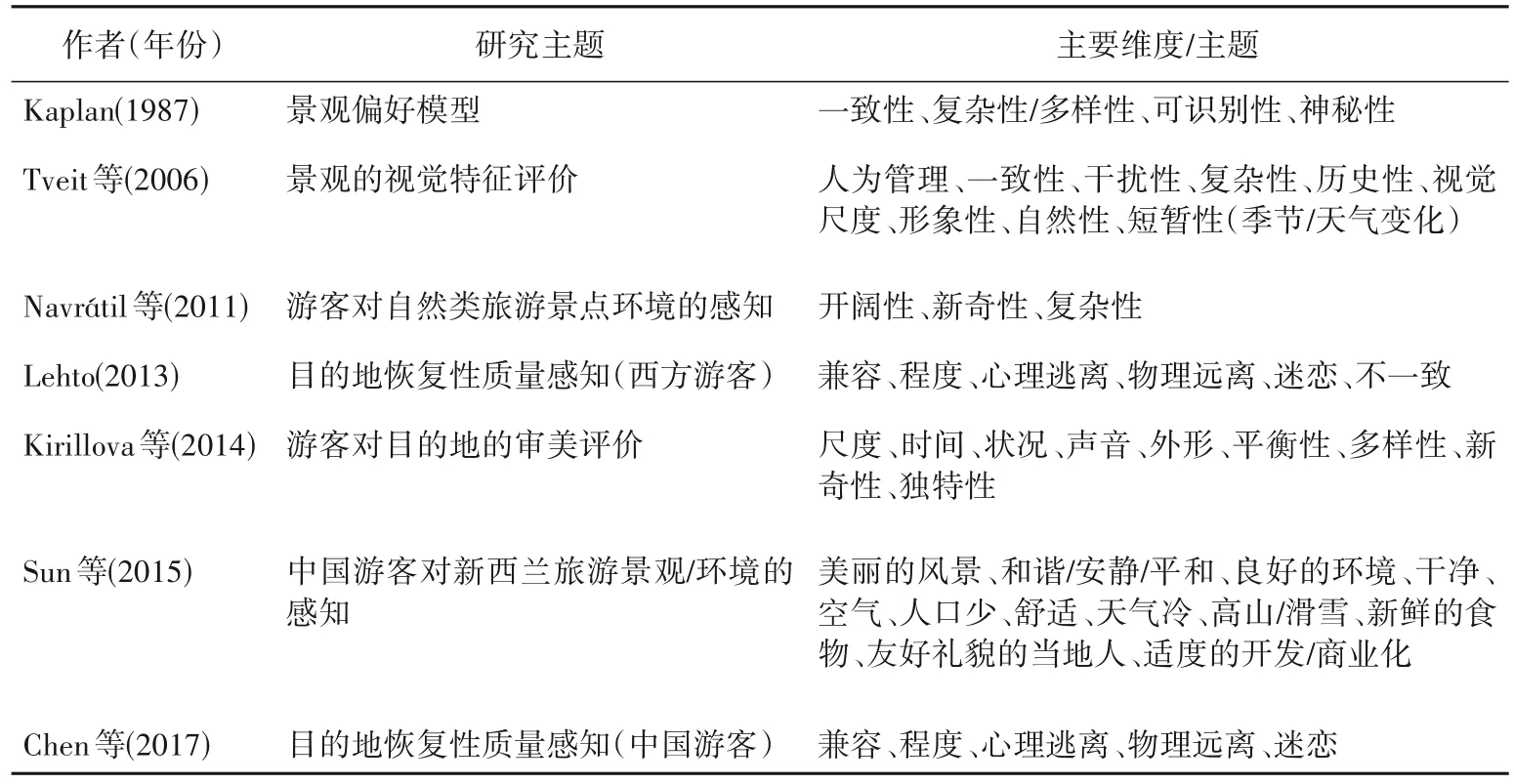

在传统的景观研究中,研究者们遵循上述基础理论框架(见表1),侧重在人与景观互动的维度上对景观感知与评价中更具体、细分的属性或特征进行探索。换言之,在这一维度下,主体会从哪些方面来对景观进行感知和评价?景观整体呈现出的哪些特征会成为主体评价/感知的重要指标?这些都是研究的重点。典型代表包括Kaplan(1987)提出的景观偏好模型(Landscape Preference Model)及Tveit 等(2006)提出的景观视觉特征评价框架(见表2)。然而,这两项景观研究都仅基于人对景观的观察(研究均采用景观照片),更偏向于认知范式,只涉及视觉这一单一感官。

已有旅游研究表明,游览过程会影响人们对环境的感知,具体体现在新奇性和复杂性两个维度上(Navrátil et al.,2011)。可见,在旅游情境下,涉及多感官体验的三维空间会使环境/景观感知中的“互动”更为复杂、多样。这也体现在旅游环境感知的研究中(见表2)。对比旅游环境感知研究与传统景观感知研究可以发现,旅游研究中涉及的景观感知理论的维度更为全面。众多旅游研究所识别出的环境感知具体维度/主题,不仅包含环境/景观本身的要素,也不只限于景观中各要素间关系呈现出的认知层面的特征,而且进一步发展出对环境的更深的心理层面的感知特质,如游客对目的地恢复性感知中的“心理逃离”(Lehto,2013;Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017)。更值得注意的是,在游客对旅游环境的感知中,目的地社会文化环境、人与人之间互动的重要性更为突显。例如:Sun 等(2015)研究发现,“人口少”“友好礼貌的当地人”“适度的开发/商业化”是中国游客对新西兰环境感知的重要方面。可以发现,近年来,旅游研究对“景观”“人与环境互动”“环境中人与人互动”有更为全面的探讨与分析,真正地将人视为景观的积极参与者,说明景观感知理论在旅游研究领域得到更进一步的应用和发展。

表2 景观/环境感知理论后续研究梳理

2.3 本文的理论框架

环境感知是人们对周围环境及其包含要素在大脑中形成整体印象的心理过程(邢海虹,2013)。因此,基于游客感知视角对旅游环境属性的表现及构成的研究就不能仅停留于对环境中客观物理要素的简单呈现,而更要考虑到人对环境信息的认知加工及人与环境的互动过程。这恰恰与景观感知理论强调的核心内容——“互动”不谋而合。

在旅游情境中,环境不仅是自然和文化等物质要素的组合,更是游客获得旅游体验、享受旅游服务的重要载体。在对旅游环境属性感知的研究中,环境/景观本身是基础,而由“互动”产生的要素更是不可或缺。游客置身于环境中的高度参与、多感官体验使得人与环境的互动更为丰富多样,其产生的结果不仅包括认知层面,还包括人的心理的更深层面。而游客与当地人的交流、与服务人员的交涉同样是互动过程不可忽视的重要部分。并且,对于目的地的浪漫属性而言,同行者(夫妻/情侣)之间的互动对目的地环境浪漫的感知也起到至关重要的作用。因而,在对环境浪漫属性的感知中,人与人在环境中的互动作用更为特殊与凸显。

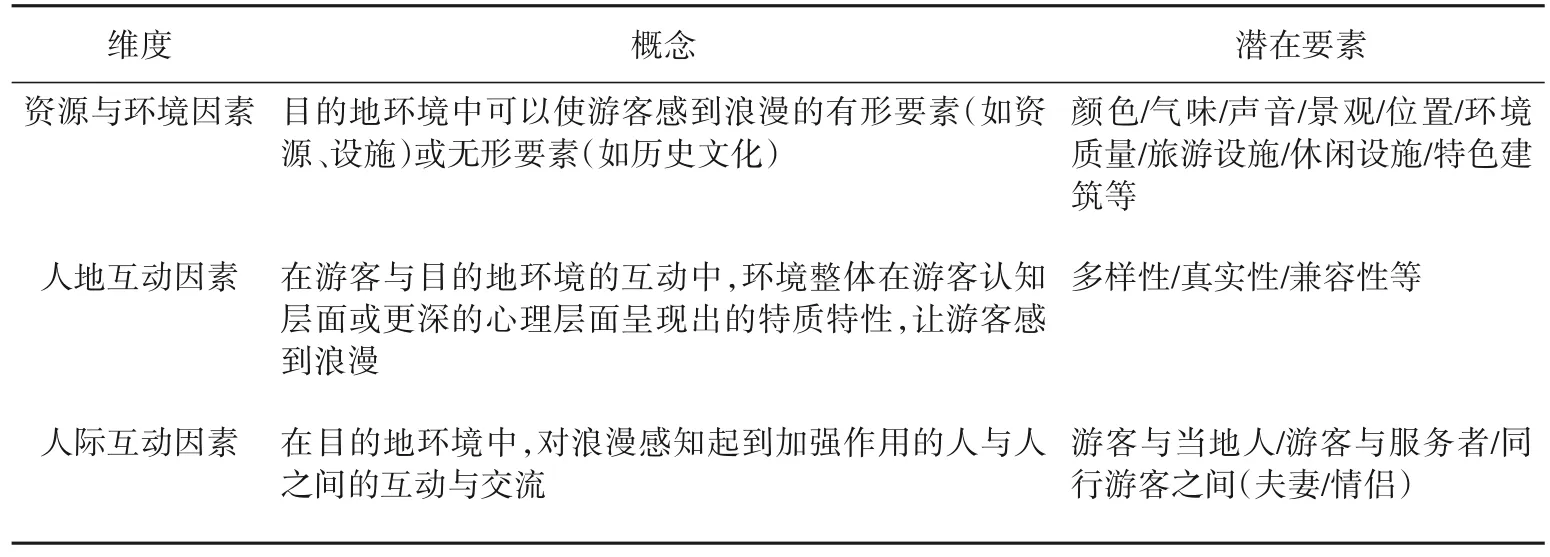

综上所述,景观感知理论(Zube et al.,1982)注重人的参与性、人与景观的互动性。这与旅游情境所强调的人与目的地环境的互动、人与人的互动及感知形成的心理过程是相契合的。景观感知理论为本文理论框架的构建提供了“景观”与“互动”两个维度。同时,景观感知相关研究中各个维度及要素,如声音、复杂性等,则为本文的题项生成等提供了指导。在此基础上,结合旅游体验情境的特殊性,本文将“互动”维度分为“人地互动因素”和“人际互动因素”两部分,提出了一个更加适用于分析目的地浪漫属性游客感知的理论框架,即包含资源与环境因素、人地互动因素、人际互动因素的三维度结构(见表3)。

表3 本文的理论框架

3 研究一:量表开发

根据Churchill(1979)最早提出的量表开发的经典程序及后续在旅游领域有关量表开发的实践应用(Lehto,2013;Chen et al.,2017;Kim,2014),量表的开发与验证一般要经过以下8个基本步骤(陈钢华等,2017):(1)确定构念范围;(2)发展初始测项;(3)净化初始测项;(4)问卷预试;(5)正式样本采集;(6)探索性因子分析;(7)验证性因子分析;(8)信度和效度检验。本文将严格遵循上述步骤进行目的地浪漫属性游客感知的量表开发与验证,并在研究一(量表开发)和研究二(量表验证)两个阶段分别展示。

3.1 初始量表构建

在确定目的地浪漫属性这一构念范围的基础上(陈钢华等,2019),本文进一步发展了初始测项。具体而言,前期的质性研究仅对针对目的地浪漫属性的游客感知的深度访谈和网络文本进行了初始维度识别(陈钢华等,2019)。在本文中,我们将深度访谈和网络文本这两部分的质性编码结果进行了对照,基于对相关文献的系统梳理,提炼出尽可能多的符合本文核心构念之范畴的测项,并基于前文提出的理论框架(见表3),汇总、整理得到由3 个维度、47 个测项组成的初始测项库。随后,采用专家校验评估法来净化初始测项以保证测项的内容效度和表面效度。根据7名专家通过电子邮件反馈的意见,对初始测项进行相应的修改,最终形成了由3 个维度、48 个测项构成的目的地浪漫属性游客感知的初始量表。具体的修改包括如下4 类:其一,将一些不具有普遍性的测项(如“这里是个广阔无垠的地方”)、语义重复的测项(如“在这里,我能体验到多种多样的活动”)、不能准确反映测量概念的测项(如“官方旅游宣传中就突出了这里的浪漫形象”)予以删除。其二,将包含多种含义的测项进行拆分。例如:“在这里,我可以忘记工作/忘记时间”改为“在这里,我可以忘记工作”及“在这里,我可以忘记时间”。其三,对部分表述不准确的测项进行修正。例如:“这个地方游客很少”改为“这个地方游客数量适宜,不会感到拥挤”。其四,根据专家的建议,增加了部分测项。例如:在人际互动因素维度中,增加“当地人具有浪漫情怀”“这里经常会有很多让我觉得浪漫的意外惊喜”两个测项。

在正式采集数据之前,我们对基于初始量表设计而成的调查问卷进行了问卷预试。本文选取国内典型的浪漫海滨城市——大连,作为预调查地点。2019 年8月中上旬,本文作者在当地具有代表性的各景点(如星海广场、东港等)进行问卷发放。最终,预调查共发放问卷65份,回收有效问卷58份。在预调查过程中,游客均表示可以理解各个测项表达的含义,进一步验证了初始量表的内容效度和表面效度。对预调查数据进行信度检验,结果显示,Cronbach’s α 系数为0.930,说明量表的内部一致性较好,具有较强的可靠性。

3.2 数据采集

本文选取丽江、大理、三亚作为正式样本采集地,原因如下:(1)在现实中,这3个目的地是颇受国内外游客青睐的浪漫目的地。无论是去丽江追寻“一米阳光”的传说,还是到大理寻觅“观苍山望洱海”的“风花雪月”,抑或是在三亚的天涯海角许下海誓山盟,都让许多游客心向往之,渴望去那里感受浪漫、体验浪漫。(2)现有文献研究发现,海岛、古城和小镇等类型的目的地符合游客追求浪漫旅程的心理诉求(吴恒 等,2017)。这3 个城市正好代表了古城、海滨等不同类型的目的地。(3)在不同类型的浪漫目的地采集数据有利于消除单一类型目的地的特殊性,从而可以识别目的地浪漫属性的共性,开发出更具有普适性的目的地浪漫属性游客感知量表。

正式调查问卷由三部分组成:第一部分包括甄别合格受访者的测项,以及受访游客的旅行特征和人口统计学特征。第二部分为测量目的地浪漫属性游客感知的量表。第三部分为用于量表效标效度检验的相关变量的测项,包括游客满意度、未来行为意向(推荐意愿和重游意愿)、难忘的旅游体验、游客情感体验。量表均采用5 分制李克特量表。通过在问卷起始设置两个问题(以大理问卷为例,“在大理旅游期间,您是否感受到了浪漫?”和“您觉得大理是一个浪漫的地方吗?”)来进一步筛选合格的受访者。此外,为确保受访者对目的地浪漫属性有足够的感知,本文将过夜天数少于2 天的样本作无效样本进行剔除。最终,实地发放问卷共635 份,回收有效问卷562 份,有效回收率为88.5%。参照以往研究(Chen et al.,2020;Chen et al.,2021),本文决定:(1)使用在大理采集的样本(n=163)做探索性因子分析;这符合“在探索性因子分析中,样本量至少为100~200”的原则(Maccallum et al.,1999)。(2)用在三亚和丽江采集的样本(n=399)做验证性因子分析及效标效度检验。本文中,纳入验证性因子分析的样本量与量表测项数量的比例在5∶1以上,符合相关统计学要求(吴明隆,2009)。

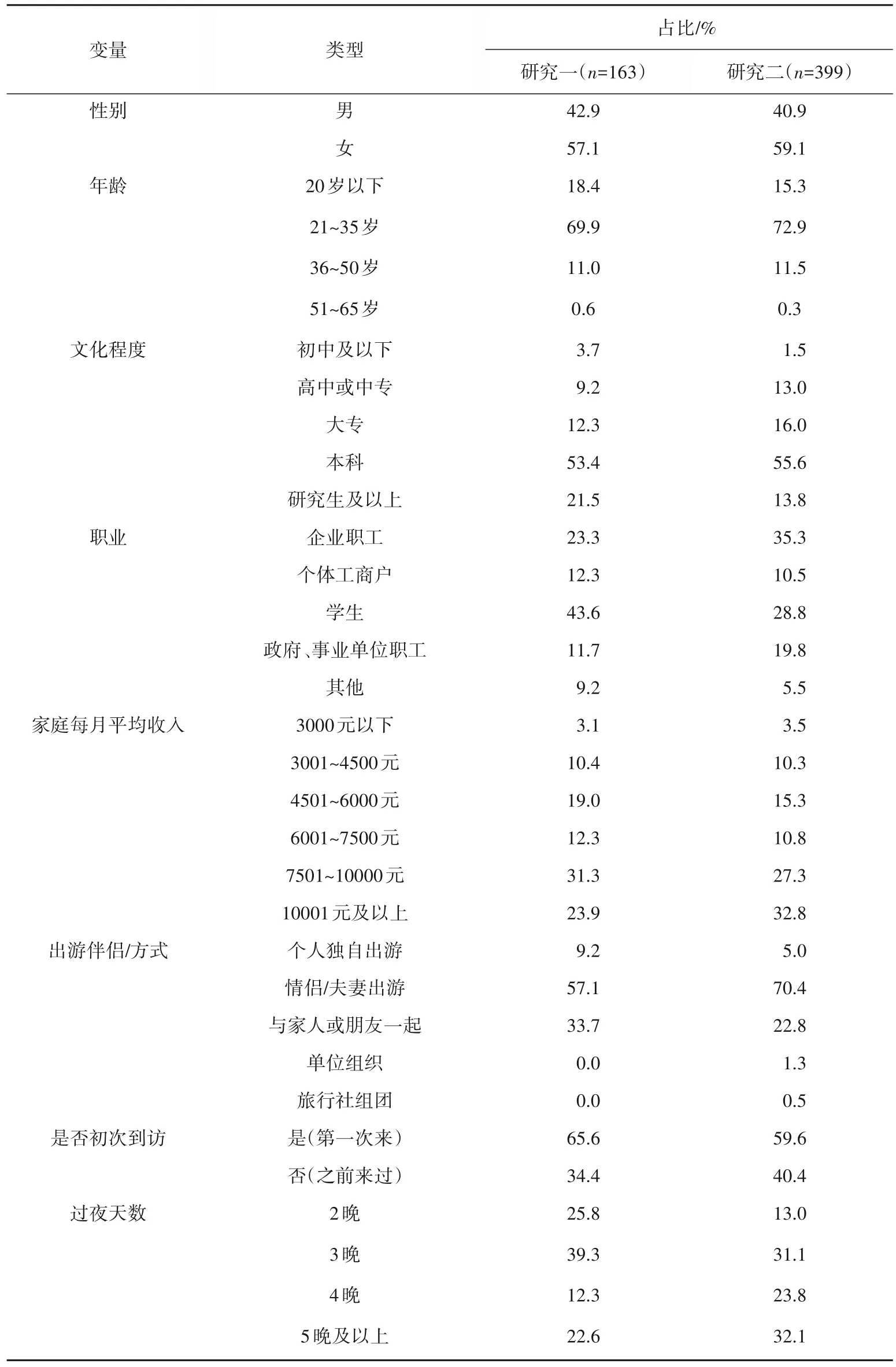

样本的描述性统计结果如表4所示。在人口统计学特征方面,受访游客中,女性游客占比(研究一:57.1%;研究二:59.1%)略大于男性游客;21~35岁的游客占比最高(研究一:69.9%;研究二:72.9%);受访者中,大部分为本科及以上学历(研究一:74.9%;研究二:69.4%);学生与企业职工是主体(研究一:43.6%、23.3%;研究二:28.8%、35.3%);超过一半的受访者家庭每月平均收入在7500 元以上(研究一:55.2%;研究二:60.1%)。在出游特征方面,情侣/夫妻出游的受访游客最多(研究一:57.1%;研究二:70.4%),这与他们作为浪漫感知主体的现实较为符合;较多受访者是初次到访该目的地(研究一:65.6%;研究二:59.6%)且大多数受访者在目的地停留天数为2晚~4晚(研究一:77.4%;研究二:67.9%)。由此可见,研究一与研究二在样本概况上基本一致。

表4 样本描述性统计结果

3.3 探索性因子分析

利用题项得分均值和项目-总体相关系数(Item-Total Correlation)两个指标对测项进行初步筛选(n=163)。对项目得分均值小于3 及项目-总体相关系数小于0.4且删除项目后Cronbach’s α 值会增加的项目,予以删除。最终,在此阶段删除测项8 和测项19。经信度检验,量表整体的Cronbach’s α 系数从0.930 升高到0.935,内部一致性较高。之后,利用剩余的46个测项进行探索性因子分析。

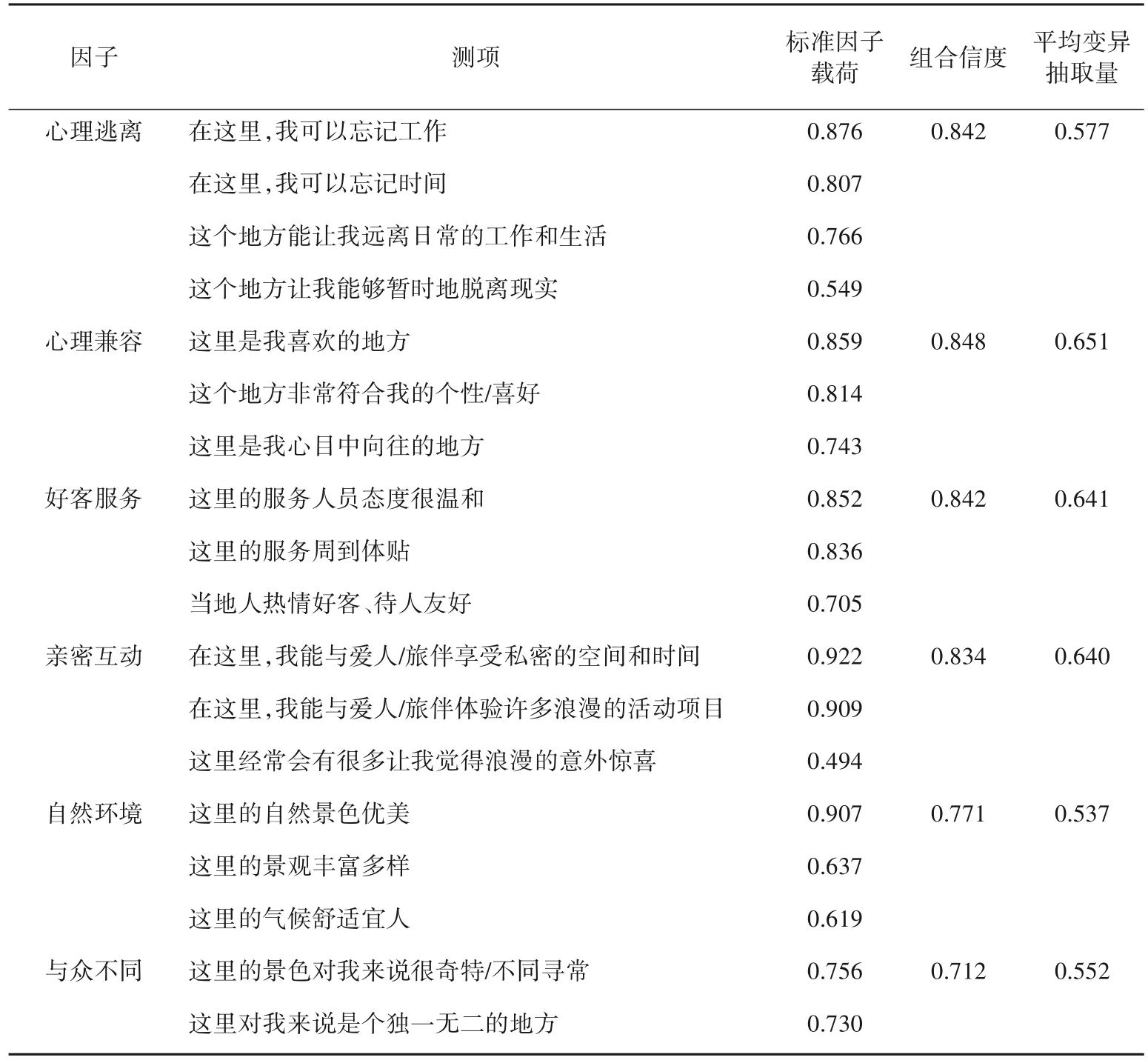

KMO值(Kaiser-Meyer-Olkin)和Bartlett 球形检验结果显示,KMO=0.851,Bartlett 球形检验结果显著(Sig.=0.000,p <0.01),表明适合进行探索性因子分析。接下来,参照以往研究(Chen et al.,2020;Lehto,2013;Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017;Kim,2014),运用主成分分析法,选取最大正交旋转,抽取特征值大于1 的因子,并遵循以下标准逐一剔除测项:(1)旋转后因子载荷值小于0.5 或交叉载荷大于0.5(Nunnally,1978);(2)项目-总体相关系数低于0.4(Kim et al.,2012);(3)同一测度因子中,与因子内涵明显不一致(冯四朵等,2016)。经过多轮因子分析,逐一删除了28 个测项,最终得到由18 个测项、6 个因子构成的维度结构。如表5所示,所有测项的因子载荷均高于0.500,6个因子的累积解释变异量为75.157%,已超过60.000%的门槛值(Hair et al.,2010)。其中,需要注意的是,虽然第六个因子仅由两个测项构成,但考虑到其因子载荷值均较高(>0.700),且包含两个测项的因子也常见于管理学领域的量表(Abraham et al.,2019;Chen et al.,2012;周小凤等,2020;白凯等,2012),足见其合理性。因此,本文也将之作为一个维度予以保留。

信度检验结果显示(见表5),第一个至第五个因子的Cronbach’s α系数均大于0.700,表明内部一致性较高(Hair et al.,1998;Nunnally et al.,1994)。第六个因子(“与众不同”)的Cronbach’s α系数大于0.600(0.621);测项数量较少的因子的信度系数在0.600 以上也表明数据质量可靠(Hair et al.,2010;Yoo et al.,2001)。因此,总体来看,本量表的信度较高,维度结构较为稳定。根据各因子所包含测项的内容和特征,依次命名为“心理逃离”“心理兼容”“好客服务”“亲密互动”“自然环境”和“与众不同”。其中,“心理逃离”包含4个测项,反映出浪漫的目的地让游客有逃离现实、逃脱世俗之感;“心理兼容”由3 个测项构成,用于测量浪漫的目的地所具有的与游客性格、内心喜好等相契合的特点;“好客服务”包含3 个测项,用于表征浪漫的目的地所具备的热情、友好的社会环境;“亲密互动”由3 个测项构成,意味着一个浪漫的目的地必须能为游客提供与其伴侣/旅伴实现亲密互动的机会和空间;“自然环境”包含3个测项,体现出浪漫目的地需要具有优美的自然环境、怡人的气候等;“与众不同”由2个测项构成,意味着目的地所具备的与众不同的特质也是游客认为其浪漫的重要因素。

表5 探索性因子分析结果(n=163)

4 研究二:量表验证

在量表验证阶段,本文采用验证性因子分析(CFA)、效标效度检验和维度检验等3个步骤,以检验量表的科学性、合理性和可靠性。

在量表验证阶段,本文使用在三亚和丽江采集的样本(n=399)。作为样本采集地,丽江与三亚是两种不同类型的浪漫目的地,在“浪漫”属性的表征方面既存在共性,也不可避免地存在特殊性。因而,合并样本分析更能“消解”地方特性对游客感知的浪漫属性的影响,且能更好地检验量表在不同类型的目的地是否具有稳定的结构和信效度。在现有研究中,也有研究者将两个或多个在不同样本采集地采集的数据做合并处理的情况,目的亦是避免单一类型地方的特殊性可能造成的采样偏差,以消解目的地类型的差异对研究结果可能带来的干扰(Chen et al.,2020;Chen et al.,2021)。

4.1 验证性因子分析

参照以往研究(Chen et al.,2020;Lehto,2013;Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017;Kim,2014),本文通过AMOS 23.0 软件,选取最大似然估计法(Maximum Likelihood)进行验证性因子分析,通过模型拟合指标来判断模型拟合效果,检验由探索性因子分析获得的模型拟合实际观测数据的能力。

参考Hair 等(2010)和吴明隆(2009)的建议,本文选取如表6 所示的拟合指标和标准进行判断。可以发现,模型拟合结果均达到拟合标准,模型拟合效果良好。

表6 整体模型拟合结果(n=399)

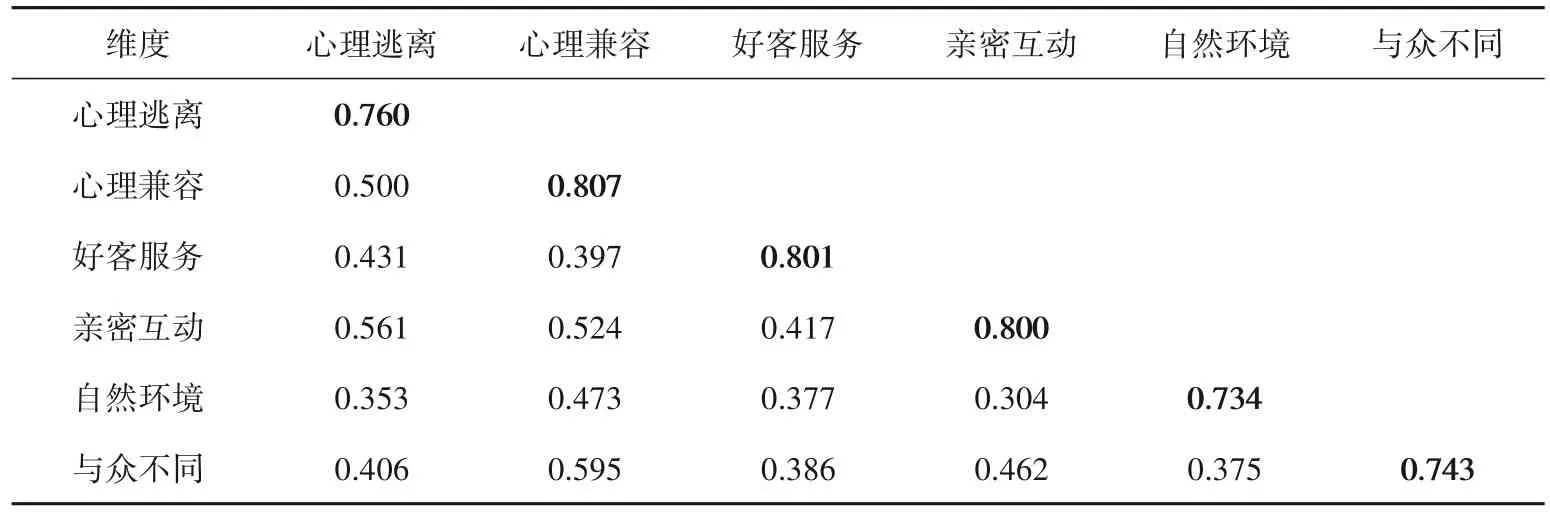

接下来,对量表的信度、效度做进一步检验,主要包括:组合信度、收敛效度和区别效度。一般认为,当组合信度大于0.700 时,样本数据具有良好的组合信度(Bagozzi et al.,1995)。如表7 所示,6 个因子的组合信度介于0.712~0.848,均大于0.700,表明量表具有较强的可靠性。对收敛效度而言,通常有以下判别标准:(1)标准因子载荷均大于0.500(Bailey et al.,2006);(2)平均变异抽取量(AVE)大于0.500(Bagozzi et al.,1988;Fornell et al.,1981);(3)组合信度(CR)大于0.700(Bagozzi et al.,1995)。满足以上条件则说明收敛效度良好。据验证性因子分析结果显示(见表7),除测项46(“这里经常会有很多让我觉得浪漫的意外惊喜”)的因子载荷十分接近0.500(0.494)以外,其余测项的因子载荷均高于0.500,且6个因子的组合信度均大于0.700,AVE 值均大于0.500。综上可以看出,量表具有较好的收敛效度。对区别效度而言,若某一因子与其他因子之间的相关系数均小于其AVE值的平方根,则表明因子之间的区别效度良好(Fornell et al.,1981)。如表8 所示,构成本量表的6 个因子的AVE 值的平方根均高于该因子与其他因子间的相关系数,说明本量表具有良好的区别效度。

表7 验证性因子分析结果(n=399)

表8 区别效度分析结果(n=399)

4.2 效标效度检验

(1)效标构念的选取与测量。预测效度用于检验量表能在多大程度上预测与所测量的构念相同或不同的后果构念(Tull et al.,1993)。在目的地研究中,大量实证研究表明,游客对目的地属性的感知和评价会影响游客的满意度(Baker et al.,2000;Kozak,2002;Yoon et al.,2005;Truong et al.,2018)、推荐意愿及重游意愿(Chi et al.,2009;Ozdemir et al.,2012)。那么,我们有理由推测,游客对目的地浪漫属性的感知也同样会对他们的总体满意度、推荐意愿和重游意愿产生影响。此外,难忘的旅游体验(MTEs)是游客对旅游体验的难忘程度的整体感知和评价。Kim(2014)认为,目的地属性会对游客难忘的旅游体验产生影响。尤其对“浪漫”这种具体的目的地属性来说,强烈的感知或许更容易激发游客“难忘的”感受与体验。同样,游客情感体验也是旅游体验过程中的重要构念。已有研究表明,目的地环境/景观要素是刺激游客情绪/情感的重要“前因”(Grappi et al.,2011;Pan et al.,2014;Cheng et al.,2015)。游客对目的地浪漫属性的感知本质上是对环境及景观的感知,因而同样可能会对游客情感/情绪产生影响。

综上所述,本文选取如下5 个变量作为关联效标:游客满意度(Žabkar et al.,2010)、推荐意愿(余意峰 等,2014)、重游意愿(余意峰 等,2014)、难忘的旅游体验(MTEs;Kim et al.,2012)、游客情感体验(Chen et al.,2021)。上述关联效标采用5分制李克特量表进行测量,并根据中国的语言表达习惯及本文的情境进行修正。

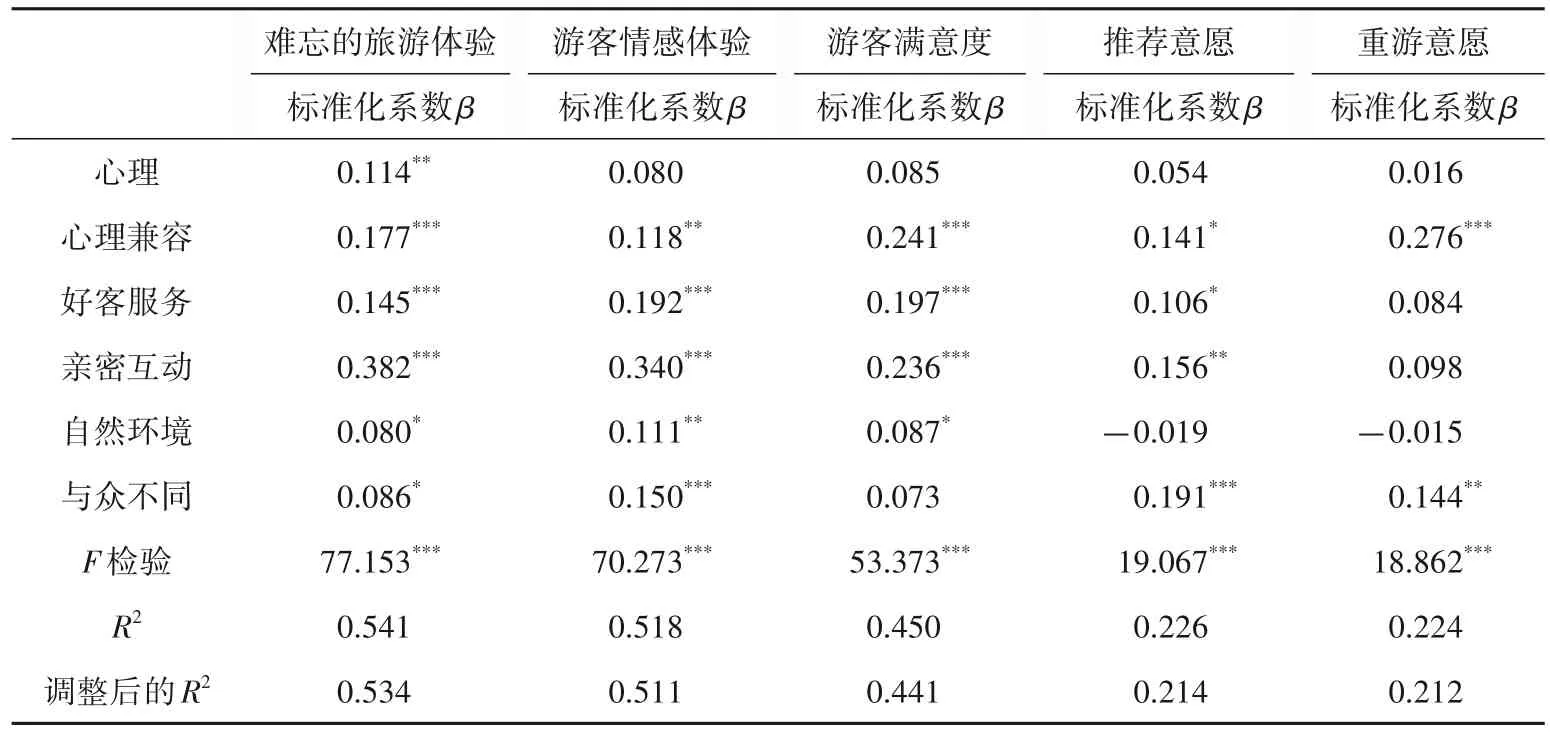

(2)效标效度分析与结果。本文采用相关分析和回归分析来进一步检验目的地浪漫属性游客感知量表的效标关联效度。相关分析结果显示,目的地浪漫属性感知量表的6个维度与难忘的旅游体验、游客情感体验、游客满意度、推荐意愿、重游意愿5个效标构念之间均呈现显著正相关(p<0.01)。在回归分析阶段,将目的地浪漫属性游客感知的各个维度作为自变量,5 个关联效标作为因变量。如表9 所示,目的地浪漫属性的游客感知对难忘的旅游体验、游客情感体验、游客满意度、推荐意愿和重游意愿的回归模型均显著,均为正向影响。尤其是,本量表(目的地浪漫属性的游客感知)对难忘的旅游体验和游客情感体验这两个变量的解释力更强,R均超过50%。以上结果表明,目的地浪漫属性的游客感知量表具有良好的预测效度。

表9 回归分析结果(n=399)

4.3 维度检验

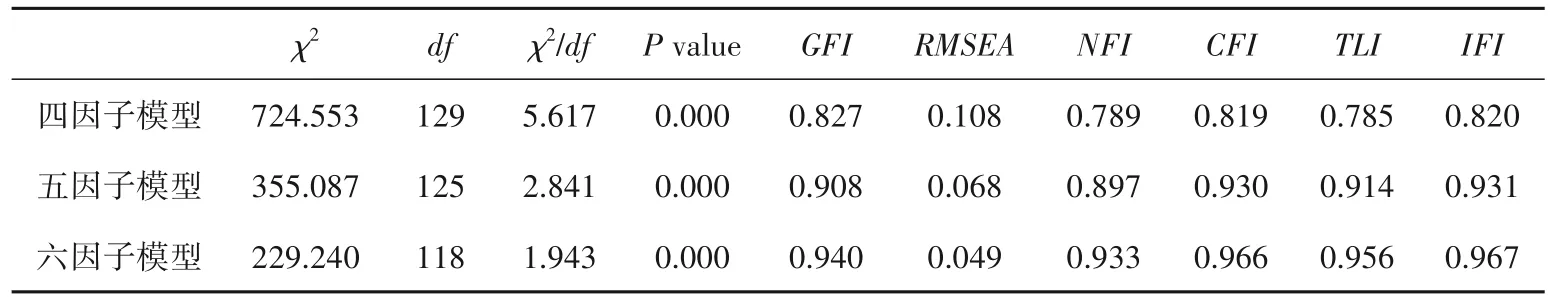

量表验证的最后一个统计环节是对量表进行维度检验,以确定所识别的因子结构模型是目的地浪漫属性的游客感知量表最为合适的模型。具体来说,首先,将相关性最高的两个维度(相关系数为0.595)——“心理兼容”和“与众不同”合并,其他4个维度保持不变,形成一个五因子模型;其次,再将相关性较高的两个维度(相关系数为0.561)——“心理逃离”和“亲密互动”结合起来,形成一个四因子模型。分别对这两个模型的拟合效果进行检验。如表10所示,五因子模型和四因子模型的拟合度均显著低于六因子模型。

表10 不同维度的模型比较(n=399)

综上所述,经过科学严谨的量表开发与验证步骤,目的地浪漫属性的游客感知量表得以形成。同时,通过一系列信度、效度检验,本量表的可靠性、稳定性和科学性得到保证。

5 结论与讨论

本文在回顾以往文献的基础上,基于景观感知理论,提出了分析目的地浪漫属性的理论框架;严格遵循科学、规范的量表开发与验证程序,开发并验证了一份基于中国游客感知的目的地浪漫属性量表。这一量表由6 个维度、18 个测项构成。本文的上述发现,不仅对目的地属性(包括浪漫属性)研究有较强的理论启示,而且对目的地的开发、管理及营销也具有较强的指导意义,具体阐述如下。

5.1 理论启示

首先,本文通过让“浪漫属性”这一抽象概念能够定量测量,进一步深化了学界对目的地浪漫属性的研究。具体而言,本文开发并验证的目的地浪漫属性游客感知量表,将“散落”在与蜜月旅游目的地和其他浪漫目的地相关文献中的“浪漫属性”进行了有效整合,量表的各个维度有效地支持了已有研究中的发现,并做出了有益的补充。例如:在浪漫体验与蜜月旅游研究中,心理逃离(Chen et al.,2020;Xu et al.,2016)、好客服务(Lee et al.,2020;Chen et al.,2021)、自然环境(Truong et al.,2018;Li et al.,2020)等目的地属性维度及其内涵均被证实是游客感知浪漫不可或缺的因素。同时,对其他研究中提及的心理兼容(Lehto,2013;Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017)、与众不同(Kirillova et al.,2014)、亲密互动(Lee et al.,2020;Bulcroft et al.,1999)等维度,本文也有针对性地识别出与“浪漫”相关的具体内涵,使对浪漫属性的诠释更为全面。由此而形成的量表为理解和测量游客感知的目的地浪漫属性提供了一个更加直观、标准化、可靠的工具;并在针对两类最为典型的浪漫目的地的检验中具有稳定性、普适性。因此,本量表可为浪漫属性相关的后续实证研究提供理论框架的参考和测量工具的保障。

其次,基于景观感知理论(Zube et al.,1982),本文提出了用于指导目的地浪漫属性游客感知量表开发与验证的理论框架,包含资源与环境因素、人地互动因素、人际互动因素三大范畴。结合本文最终验证的量表的维度,可以发现:“心理逃离”“心理兼容”和“与众不同”属于人地互动因素;“好客服务”与“亲密互动”属于人际互动因素;“自然环境”则属于资源与环境因素。具体而言,在人地互动因素中,“心理逃离”和“心理兼容”是游客在与目的地互动过程中,浪漫的整体环境在游客心理层面呈现出的特质。这些特质,一方面让游客在精神层面有逃离现实之感,另一方面又让游客产生发自心底的认同和喜爱。这两个维度在目的地环境恢复性感知(PDRQs)量表中也有所涉及(Lehto,2013;Lehto et al.,2017;Chen et al.,2017)。但不同的是,本量表中的“心理逃离”更强调一种“非现实”,这也是浪漫的内涵之一。“心理兼容”则更加侧重于表征目的地环境是游客的“心之所属”,毕竟对浪漫的感知要以喜欢和爱为基础。此外,“与众不同”则反映出浪漫的地方在游客的认知层面呈现出的特征。在环境与景观中,各要素信息通过人的认知加工,若被认为是不同寻常的、独一无二的,则会让游客感受到浪漫。

在人际互动因素中,“好客服务”是游客在与当地服务者、居民之间的互动中体验到的热情好客、温暖友好的社会环境。这虽然不是浪漫属性感知的核心,但也是游客对目的地产生浪漫印象必不可少的要素。“亲密互动”则是游客在目的地与旅伴、同行者之间的互动。尤其是,对于出游的情侣/夫妻来说,在目的地能够进行一些专属于两个人的亲密活动、享受二人世界,或是在目的地收获一些意想不到的惊喜,都能够使他们对目的地浪漫属性的感知更为深刻和强烈。在资源与环境因素中,只包含“自然环境”这一维度。它体现了浪漫的目的地所需具备的环境资源基础。对游客而言,只有置身于秀美壮丽的风景之中,且这些资源与环境符合他们基本的审美需求、舒适度需求,才能产生美好的、浪漫的感受。

从6个维度所属范畴可以看出,“互动”(人地互动与人际互动)占据了游客对目的地浪漫属性感知的重要部分。这也正是景观感知理论所强调的核心——“互动”维度是景观环境感知的本质(Dewey et al.,1949;Ittelson et al.,1954;Zube et al.,1975)。尤其对于浪漫属性而言,它更多地包含了游客丰富的情感体验。因而,人地互动方面的心理层面因素及人际互动因素在游客对目的地浪漫属性的感知和评价中显得更为重要。

最后,本文进一步深化了景观感知理论在旅游研究领域的应用。一方面,本文进一步将景观感知理论强调的“互动”维度细化为人地互动与人际互动,并证实了“互动”维度在游客景观感知中所发挥的核心作用。另一方面,本文还特别关注到游客之间的互动对于他们感知目的地浪漫属性的重要作用。对“目的地浪漫属性”来说,“旅伴”是构成浪漫旅游体验的重要因素(Li et al.,2020),具有浪漫关系的游客之间的互动对他们感知目的地浪漫属性至关重要。上述发现进一步丰富了景观感知理论中的“互动”维度在旅游研究中的内涵。

5.2 实践启示

本文对浪漫目的地的开发、管理和营销等实践活动均具有一定的指导意义。首先,对致力于塑造“浪漫目的地”形象的目的地而言,可以基于本量表来知晓游客所认为的浪漫目的地需要具备哪些特质和要素,从而更有针对性地结合自身条件和优势来展示、凸显“浪漫属性”,也能更大程度地满足游客的期待与诉求,提升游客满意度和忠诚度。其次,在目的地营销实践中,亦可以运用本文建立的目的地浪漫属性分析框架和开发的量表,针对游客感知更为强烈的目的地浪漫属性和要素加强宣传、推广,从而增强目的地之于追求浪漫体验的游客群体的吸引力。最后,目的地管理与营销机构可以依据本量表来测量各阶段某目的地在游客心目中的“浪漫”程度,通过各个维度的得分情况来明确自身的优势与不足,从而继续保持优势,并改进、提升存在短板之处。

5.3 研究不足与后续研究展望

限于条件,本文还存在以下不足之处,期待在今后的研究中继续完善。首先,3个样本采集地并不能代表所有类型的浪漫目的地。今后的研究可以在其他类型的浪漫目的地(如山岳型目的地、主题公园等)采集数据,检验本文的发现。其次,本文采用方便抽样而非随机抽样。未来的研究,在条件允许的情况下,可以采用随机抽样采集数据,对本文开发并验证的量表进行实证检验。最后,本文仅针对在国内旅行的中国游客。未来的研究可以对本量表的跨文化/情境的适用性做进一步检验。