感官刺激如何激发情感?多感官旅游体验对目的地依恋的持续性影响机制

董引引 曲 颖

(1.海南大学旅游学院,海南海口 570228;2.浙江工商大学旅游与城乡规划学院,浙江杭州 310018)

0 引言

随着旅游目的地之间客源市场竞争的加剧,如何吸引旅游者重游成为旅游业界和学术界共同关注的重要课题(Isa et al.,2019)。目的地依恋作为人地关系的表征,具有独特的旅游营销价值(Alexandris et al.,2006),对其前因的探索具有重要意义。传统的目的地依恋形成机制研究常聚焦于“心理过程”,忽视了对“身体”作用的考察(Scannell et al.,2010)。感官是人们从外界获取信息的渠道,是人类感知和心理活动形成的基础(Buzova et al.,2021)。旅游体验具有“具身属性”,旅游者通过五大感官接收目的地的刺激(Crouch,2000),并与目的地进行互动(Agapito et al.,2017)。人文地理学研究表明,感官对人地关系的发展至关重要(Xiong et al.,2015)。人地之间的交互涉及复杂的多感官体验过程(Hashemnezhad et al.,2013)。虽然有研究者开始关注特定感官旅游体验对目的地依恋的正向影响(Jung et al.,2015),但是目的地依恋作为一种长期发展的人地关系,具有外显依恋和内隐依恋两种不同状态(骆泽顺等,2014),且不同阶段的多感官旅游体验对目的地依恋不同状态的影响机制可能不同。

认知心理学家认为,旅游实践只有通过记忆的表现形式才能获得感官体验(Marschall,2015)。在不同旅游阶段,多感官旅游体验记忆存在“自下而上”和“自上而下”两种注意力调节机制(李杨卓等,2018)。经由在场多感官刺激而形成的目的地依恋虽然可能会持续到游后阶段,但游后的多感官旅游体验在记忆回溯时可能会改变旅游者最初的感官体验结构。然而,现有研究并未解答不同阶段的多感官旅游体验如何经过记忆调节,以何种路径影响目的地依恋。因此,有必要采用动态的调查方法,跨越两个旅游阶段(在场与游后)来追踪“感官-情感”的关系,并深度解析在记忆调节下多感官旅游体验的内在结构对目的地依恋不同状态的持续性作用机制。

1 文献综述

1.1 多感官旅游体验

感官是人类探索和理解世界的基本手段(Krishna,2012)。当不同感官细胞受到外界环境刺激时,人体首先会形成不同的“感觉”(Sensation),进而产生“有意识的感官体验”(Cohen et al.,2019)。旅游作为一种囊括吃、住、行、游、娱、购等复合产品的消费体验,具有“多感官体验”的特征(Agapito et al.,2014)。感官在旅游体验过程中起着至关重要的触发作用,它是旅游体验过程中的第一物质通道(Agapito et al.,2012)。从感官角度来看,旅游者在目的地的体验活动首先表现为视、听、嗅、味、触五大感官的体验过程(Krishna,2012)。游客对目的地的体验是一个将外部多感官刺激转化为内部感知的复杂过程(Crouch,2002)。例如:Kastenholz 等(2014)根据S-O-R 理论,认为感官刺激可诱发游客的认知过程和情感反应。Lv 等(2020)则研究发现,游客通过他们的五大感官与外部环境建立联系,并赋予目的地意义。

多感官体验具有复杂的内部结构,以往研究主要集中在感官权力、联觉效应和感官主题3 个方面。感官权力强调五种感官在旅游体验过程中发挥的重要作用。视觉审美是激发目的地依恋的主导因素(Reitsamer et al.,2016)。近年来,传统的“视觉中心主义”受到挑战,非视觉感官对目的地依恋的重要性得以发掘。例如:徐虹等(2020)研究发现,游客对乡村气味景观的感知显著地正向影响地方依恋。张卉等(2020)探讨了音乐景观意象的知觉形成过程及其对地方依恋和满意度的作用。此外,联觉效应(Synesthesia Effect)作为一种跨感官的通连体验也开始受到学界重视。例如:Kah 等(2020)验证了两种感官的交互作用对旅游目的地认同的影响,得出视觉和嗅觉是最有效的联觉方式。感官主题(Sensory-informed Theme)是指游客在多感官参与下,对特定旅游偏好的集中表达。Mossberg(2007)的研究表明,感官主题的存在可以强化游客对目的地的情感偏好。Agapito 等(2014)以葡萄牙西南部乡村为案例地,提出4个感官主题(海洋体验、自然风景体验、平衡体验和乡村体验),以指导细分市场营销。上述研究均倾向于从静态视角对多感官体验的内在结构进行分散化验证(Jepson et al.,2015),忽视了多感官体验的阶段性发展。多感官体验具有历时性特征,随着时间的推移,游客会从在场走向离场,其在场时的短期记忆会向游后的长期记忆演化(Campos et al.,2016)。在长期记忆过程中,旅游场景要素可能会逐渐消退,多感官体验内在结构也可能发生变化(Santos et al.,2019)。如何对多感官旅游体验的内部结构进行动态性解构趋待被探索。

1.2 目的地依恋

人地之间存在普遍的情感联结(Reitsamer et al.,2016)。旅游地作为一种非惯常地方,游客对特定旅游目的地会产生积极的信念和情感联系(Pangaribuan et al.,2021)。目的地依恋被概念化为一种游客对目的地的认知和情感联系,对其衡量主要包括两个维度:地方依赖和地方认同。地方依赖作为一种功能性依恋,强调目的地对游客特定需求的满足。地方认同是一种情感依恋,指游客对特定目的地的丰富记忆和情感。目的地依恋作为独特的营销力量,在提高满意度(Ramkissoon et al.,2013),培育忠诚度(Liu et al.,2019)及促进重游(Plunkett et al.,2019)等方面均发挥积极的作用,甚至被视为提升旅游目的地竞争力的关键所在。探索目的地依恋的形成机制成为学界的重要课题。

近年来,多感官旅游体验作为目的地依恋形成的重要先决条件开始被研究者们提及(Yang et al.,2021)。抽象的空间经由感官体验才得以成为有意义的地方(Hou et al.,2005)。Ballantyne 等(2011)研究发现,感官的直接参与在塑造目的地依恋中起着重要作用。来自于目的地环境的各种感官信息的输入会直接引发游客对目的地的依恋。Io 等(2018)认为游客与自然环境直接的感官接触,可以增加其与环境的亲密感。Yang 等(2021)也认为当游客探索目的地时,他们的视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉会共同作用于目的地而产生依恋。游客通过现场参与并深刻理解与环境相关的活动,会直接产生目的地依恋(Liu et al.,2019)。Lv 等(2021)初步证实了非凡的多感官体验是塑造目的地品牌依恋的重要因素。以往研究倾向于将目的地依恋视为静态结构,检验在场旅游阶段特定的感官体验对其的正向影响(徐虹等,2020),却忽视了多感官旅游体验的阶段性极其复杂内部结构与目的地依恋不同状态的动态匹配性。

双重态度模型理论(Dual Attitudes Model)指出,人们对于同一客体同时存在有意识的外显态度(Explicit Attitudes)和无意识的内隐态度(Implicit Attitudes)(Wilson et al.,2000)。依恋作为一种人对地方的态度也存在外显和内隐两种状态(骆泽顺等,2014)。其中外显依恋是被个体自我报告出来的依恋状态,它以外显的方式反映着个体的意识、情感和自我认同,其形成强调在场性(on the Spot)。而内隐依恋内化于个体情感之中,能够长时间潜在地影响个体对依恋主体的认知、情感和行为倾向,其形成可由过往的经历转化而来。两者在稳定性、关系强度和内部工作模式等方面存在显著差异(Maier et al.,2004)。就目的地依恋动态变化过程而言,当游客身处旅游场时,在特定感官刺激下,其会产生应激性的情感反应。目的地依恋最初以外显依恋状态呈现,更直观地反映了目的地对游客特定需求的满足,这种临时产生的情感会深刻影响游客在旅游场的满意度和即时消费行为(Morgan,2010)。当游客进入难忘的感官体验回忆阶段时,依恋状态会内化为无意识的、稳定的内隐依恋(Loureiro,2014)。内隐依恋是游客对目的地的一种深厚依恋情感,会积极影响游客的游后忠诚,并指导游客未来的行为选择。理想状态下,外显依恋会逐步转化为内隐依恋(Hashemnezhad et al.,2013)。例如:有研究发现,游客通过品尝当地食物与目的地建立初步联结,当积极的感官体验进入长期记忆系统后,目的地依恋的内隐状态被激发,影响着游客游后对目的地的认同感(Korsmeyer et al.,2011)。这意味着不同旅游阶段的多感官体验对目的地依恋的影响机制存在差异性。

1.3 联想网络记忆模型

记忆被定义为一种过滤机制,它将多感官旅游体验与情感联系起来(Marschall,2015)。记忆具有短期和长期之分,短期记忆即时储存和短暂保留信息,而长期记忆则长时间储存信息,具有相对稳定性(Baddeley,2012)。多感官旅游体验作为帮助人们建设故事和收集回忆的连续过程,知识记忆都贯穿于这个动态的过程(Tasci et al.,2018)。心理学家提出的联想网络记忆模型(Associative Network Memory Model)指出,个体内部的知识是通过语义关系或语义距离组织和表征的,知识存储以网络的方式呈现(Anderson,1983)。当问题涉及一个概念时,语义网络中的该节点将率先处于激活状态,并通过连线激活网络中其他临近的节点。其信息的提取过程,主要依赖于初始被激活的节点与其他节点之间的联系强度(Anderson,1983)。在不同旅游阶段,多感官旅游体验记忆在不同注意力选择机制(Attention Selection Mechanism)的驱动下,其内部结构的检索会存在差异性。

注意力选择机制是一种通过“自下而上”(Bottom-up)和“自上而下”(Top-down)两种加工机制对内外界信息进行筛选,以确保有限的认知资源得以高效运行的认知记忆系统(潘澜等,2016)。其中“自下而上”属于刺激驱动加工机制,即记忆节点主要在外部感官刺激下捕获注意力。“自上而下”属于目标驱动加工机制,是从已有知识概念开始,引导注意和信息获取(Larsen,2007)。在场旅游阶段,游客的感知始于目的地的景观刺激,在“自下而上”的注意力调节过程中,游客强化了与目的地的情感联结。而在游后回忆阶段,游客的认知过程主要基于对旅游体验回忆知识的加工,更依赖“自上而下”的注意力调节,从而实现与目的地的超时空联结。

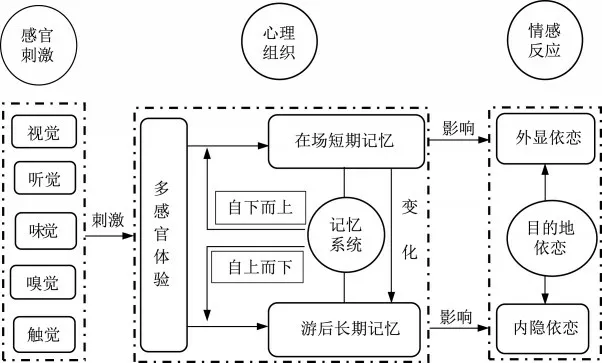

基于此,借鉴刺激(Stimulus)-机体(Organism)-反应(Response)模型梳理本文研究的逻辑框架,如图1所示:首先,当游客身处旅游场时,受“自下而上”注意力机制的驱动,外部感官刺激的输入,成为塑造多感官旅游体验短期记忆的模板,进而激发游客即时性的外显依恋情感,并达到高峰值。然而当旅游结束后,强烈的多感官旅游体验会进入长期记忆系统,促使游客形成难忘的旅游体验回忆。感官旅游体验的激活不再受目的地的感官刺激,而是取决于感官印象在长期记忆系统的稳定性和持续性。在“自上而下”注意力机制的驱动下,体验记忆的回溯会对内隐依恋情感产生持久性影响。在该逻辑框架下,我们仍需探究以下问题:在注意力选择机制的驱动下,不同旅游阶段的多感官旅游体验,经过记忆系统的调节,其内在结构以何种路径或方式持续性地影响游客对目的地的依恋情感?

图1 多感官旅游体验对目的地依恋持续影响的研究框架图

2 研究设计

2.1 案例地选取

海南省作为我国最南端的、唯一的热带滨海目的地,其滨海度假旅游发展历史较为悠久,但近年来进入成熟期/停滞期的特征愈加突出(陈海波等,2015)。据有关数据统计,从2012年起,海南省的年均国内游客增长率稳定在10%左右,缓慢下降和低位回升交替出现,说明增长已趋于饱和。海南传统的功能型旅游营销方式(关注目的地属性的宣传)稍显疲力,而向基于感官和情感的关系型旅游营销方式(重视在多感官刺激下,游客对目的地产生的依恋关系)转型或可为扭转不利局面提供契机。因此,本文以海南省为案例地具有典型性。

2.2 测量工具与数据搜集

借鉴以往成熟的研究方法,本文采用结构化量表测量目的地依恋(Williams et al.,1992),采用开放性问答方式收集多感官旅游体验数据(Agapito et al.,2012)。最后的调查问卷主要由三部分构成。第一部分为目的地依恋量表,包含地方依赖和地方认同两个维度共6 个题项,具体如下:海南是我最喜欢的地方;海南在我心中无可取代;海南满足了我的旅游需求;我已经成为海南的一部分;我与海南之间具有特殊的联系;我非常认同海南。量表采用Likert 5 点式,1 表示“非常不同意”,5 表示“非常同意”。第二部分为多感官旅游体验测量,共包括5 个开放式问题:(1)您在海南旅游时对什么视觉景观印象深刻?(2)您在海南旅游时对什么听觉景观印象深刻?(3)您在海南旅游时对什么味觉景观印象深刻?(4)您在海南旅游时对什么触觉景观印象深刻?(5)您在海南旅游时对什么嗅觉景观印象深刻?对每个题项要求游客至少写3个词汇/短语/句子回答,并采用五分制评估每种感官景观描述(词汇/短语/句子)对激发目的地依恋的贡献程度(其中1 分表示“非常不同意”,5 分表示“非常同意”)。第三部分主要采集游客的基本信息。我们将问卷提交给12 名游客和该领域的3 名学术专家进行预测试,对词汇和设计方面进行了微小的调整,形成了最终问卷。

调查主要包括两阶段的数据收集过程。第一阶段调查时间为2020 年10 月4日—10 月7 日,海南旅游开始进入旺季,且国庆节假日时间较长,易于游客沉浸式游览,调查地点为三亚凤凰机场和海口美兰机场(海南旅游的主要进出口通道),采取现场发放问卷的方式。具体而言,首先询问调研对象是否在海南旅游后准备离岛?以此排除本地居民、转乘旅客和刚入岛游客。在得到确定答复后,向游客展示问卷二维码。游客填写完毕后,附赠小礼品作为答谢,并向游客说明个人信息部分仅作科研不会外泄,且后续会有追踪调查。其间共发放300份问卷,剔除无效问卷40份,回收有效样本260份,有效回收率86.67%。

第二阶段的调查时间为2021 年4 月1 日—4 月31 日。根据记忆遗忘规律(Baddeley,2012),知识信息经过短期记忆的储存后,遗忘的进程由快到慢,逐渐进入稳定的长期记忆系统,从而成为难忘的体验记忆。本文结合大众旅游出行的时间特点(Qu et al.,2021)和研究的便利性,选择6 个月作为第二阶段研究的分割点。本文作者通过邮件向参加第一阶段调查的260 游客进行回访,收到111 份回复,剔除无效问卷9份,有效回收率91.89%。仅有102个样本完成两阶段的完整调查。

受访者中,男性(43.88%)和女性(56.12%)比例大致持平;91.54%的受访者年龄介于18~40 岁;71.46%的受访者月收入介于5000 元~10000 元;本科及以上学历的受访者比例达87.15%。此外,与家人(41.91%)和伴侣(35.5%)一起旅游的受访者占绝大多数,而非第一次到访的游客占比61.36%。

2.3 研究思路与方法

社会网络是所有行动者及其关系的集合。而社会网络分析(Social Network Analysis)主要关注节点之间的关系,以关系理论和系列分析工具揭示这些关系的模式或结构(Tasci et al.,2018)。作为理论和方法的双重载体,社会网络分析虽起源于社会学领域,但因其强大的分析能力和新颖视角被众多学科广泛应用,并于20世纪90年代进入旅游学领域,甚至一度被认为是旅游研究的绝佳范式(林聚任,2009)。

具身理论认为,旅游者对地方环境的感官体验会被存储为心理表征,并在记忆检索的过程中,形成对目的地的依恋(Barsalou,2008)。即多感官旅游体验在记忆的调解下,遵循联想网络记忆的激活扩散规律,且在记忆回溯过程中影响着目的地依恋。这在一定程度上与社会网络思想相契合。根据社会网络的分析基础(点、线、面),可将多感官旅游体验记忆中的感官元素作为节点,元素间的共现关系作为连线,构建不同旅游阶段多感官体验记忆网络模型,并借用社会网络分析指标,对不同阶段多感官旅游体验记忆网络的整体态势和内在结构特征进行多方位解析,并对结构特征与目的地依恋情感的评价值进行回归分析,以探索多感官旅游体验对目的地依恋的影响机制,明晰“感官-情感”的心理路径。

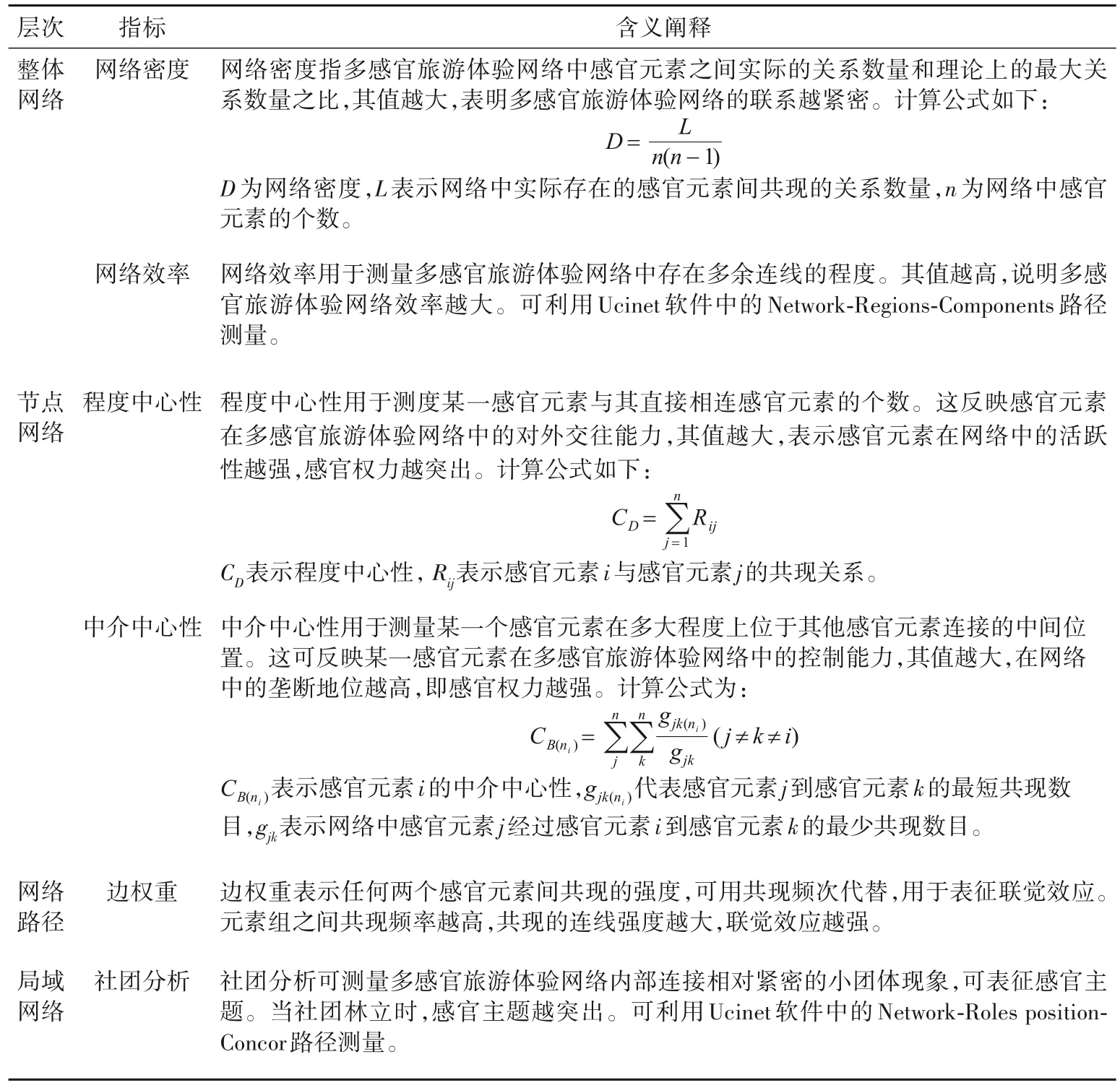

具体而言,“整体网络”用于验证多感官旅游体验记忆网络作为一种心理网络类型是否存在,是否具有进一步解构的可能性。当网络密度和网络效率两个指标值均大于0.50 时,才具备后续分析的基础(林聚任,2009)。“节点网络”用于识别感官元素在多感官旅游体验网络中的中心地位,中心性越强,代表拥有其他元素不可比拟的绝对权力,可用于表征感官权力的大小,主要借用程度中心性和中介中心性指标来测量。“网络路径”关注不同感官元素间联结关系的强弱,可清晰地识别出跨感官联通的有效性,用于表征联觉效应。“局域网络”用于测量多感官旅游体验记忆网络中感官元素的聚类特征,这在一定程度上反映了游客的感官旅游偏好,可用于表征有意义的感官主题,主要借用社团分析指标来实现(见表1)。

表1 网络指标及含义

2.4 数据处理与分析

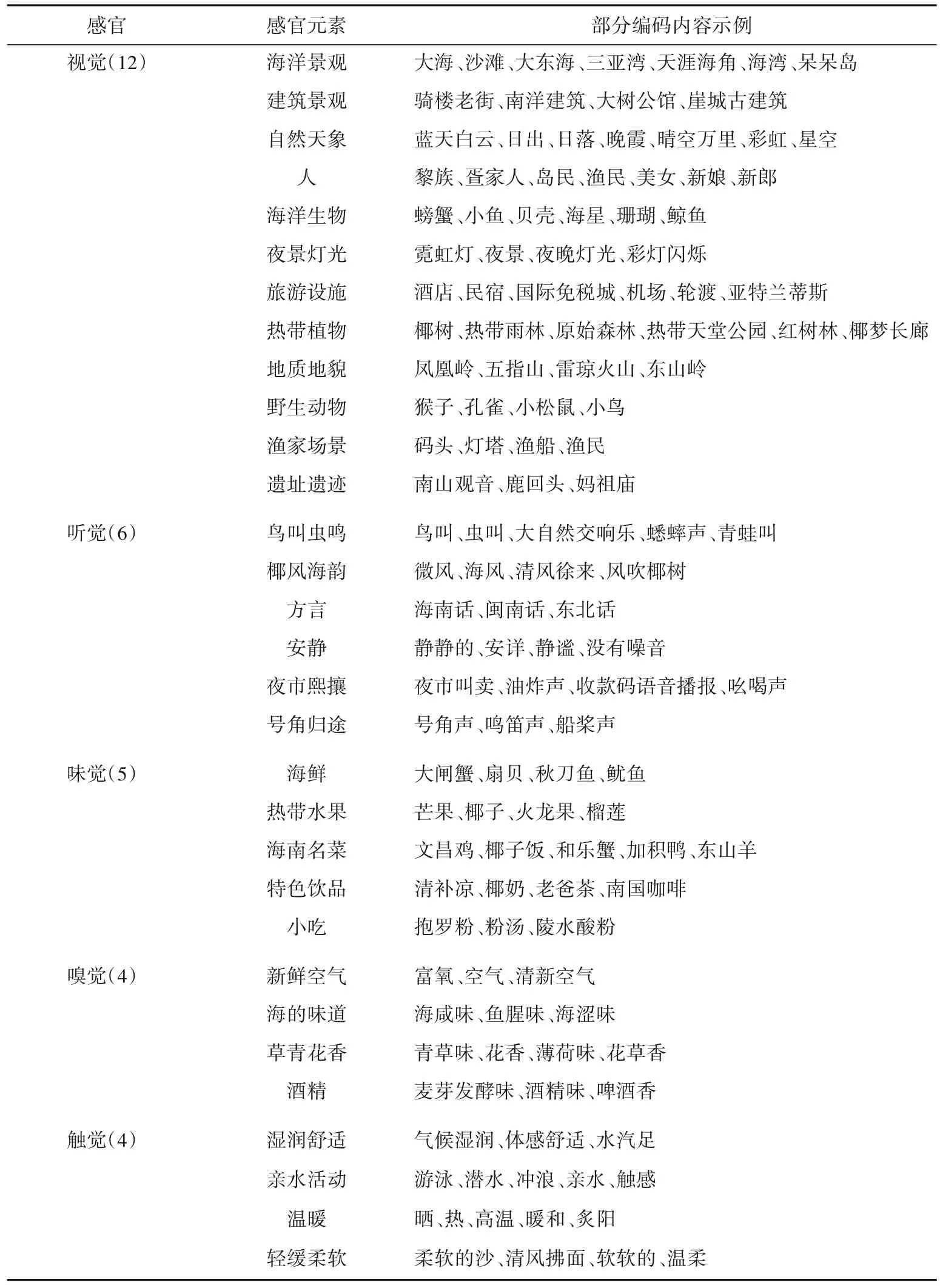

(1)建立多感官旅游体验类目

本文以经历两阶段完整调研的102 名游客为基础,将其对多感官旅游体验开放式问题的回答汇总,并导入ROST.CM 软件进行内容分析,遵循以下步骤:文本预处理-建立词典-软件词频分析-人工分词清洗-确立有效多感官旅游体验词。最后提取排名前200的高频词,并结合Agapito等(2017)的建议,保留样本支持率在10%以上的135个多感官旅游体验高频词汇作为后续备用分析。

以人类的五大感官为参考,本文首先将多感官旅游体验高频词划分为视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉5 个维度,然后分别由2 位经过培训的研究员,进行背对背编码,手动汇总与特定、有意义的感觉印象相关的单词,不一致之处引入第三人讨论。编码时参考每项感官的定义并结合目的地具体情况制定编码规则(Lv et al.,2020),同时参照以往Agapito 等(2012)和Lv 等(2020)对同类研究中感官印象条目的归类。最终提炼出31 个感官元素,编码过程如表2 所示。其中在场旅游体验阶段涉及感官元素31个,游后回忆阶段涉及感官元素25个。

(2)构建多感官旅游体验矩阵网络

遵循社会网络构建思路,本文分别以在场旅游时的31个感官元素和游后记忆中的25个感官元素为节点,以不同感官元素被同一游客在不同旅游阶段提及的共现关系为连线,构建对称赋值矩阵。矩阵中的行和列分别代表不同的感官元素,矩阵中的数值代表两个不同感官元素被游客共同提及的次数,如1代表2个不同感官元素被一名游客同时提及,0 则相反。根据102 名游客对多感官元素提及的总和,最终分别构建出在场旅游阶段多感官旅游体验的31×31多值共现矩阵网络和游后回忆阶段多感官旅游体验的25×25 多值共现矩阵网络,并将数据导入Ucinet 软件进行指标分析。

表2 多感官旅游体验编码提取

3 结果分析

3.1 多感官旅游体验的整体效应

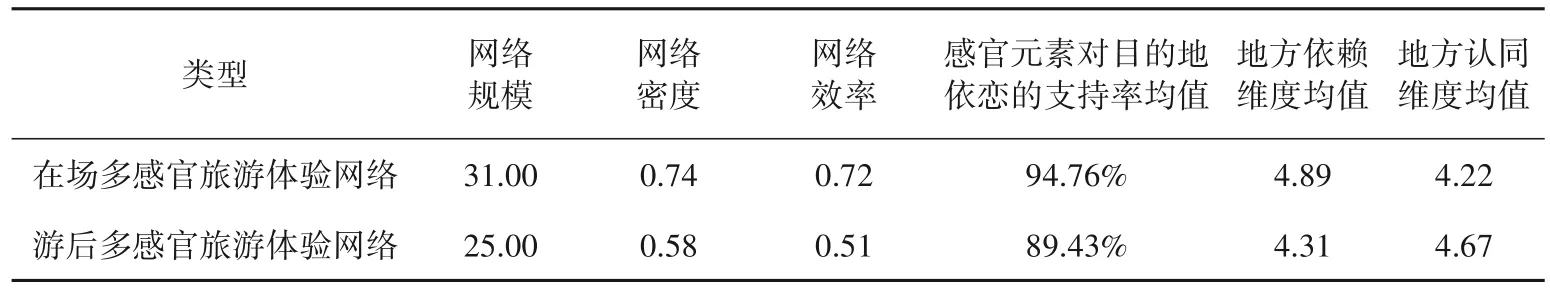

如表3 所示,在场旅游阶段,多感官旅游体验网络规模为31.00,节点连接较为紧密(网络密度0.74),趋向理想值1.00,网络效率为0.72。当置身旅游场时,游客会充分调动五大感官,形成丰富的多感官旅游体验,并激发其对目的地强烈的依恋情感,平均每个感官元素对目的地依恋的支持率高达94.76%,其中地方依赖维度(均值4.89)高于地方认同维度(均值4.22),这在一定程度上符合外显依恋特征,即功能性依赖凸显。而在游后回忆阶段,多感官旅游体验网络规模仅为25.00,节点连接趋于松散,网络密度下降为0.58,网络效率仅为0.51。这符合记忆的遗忘特征,即时间会冲淡多感官旅游体验的丰富性,并改变认知网络形态。但多感官旅游体验对目的地依恋的积极影响仍具有较好的持续性,游后回忆阶段,平均每个感官元素对目的地依恋的支持率为89.43%。经过时间沉淀,游客的地方认同(均值4.67)高于地方依赖(均值4.31),内隐依恋状态显现。正如Curtin 等(2005)所指出的那样,“当我们反思并记忆生活中的经历时,它们就具有重要意义”。这也证实了前文的逻辑框架。两阶段多感官旅游体验网络具有可解构的基础。

表3 多感官旅游体验整体网络特征与目的地依恋的支持率

3.2 感官权力与目的地依恋

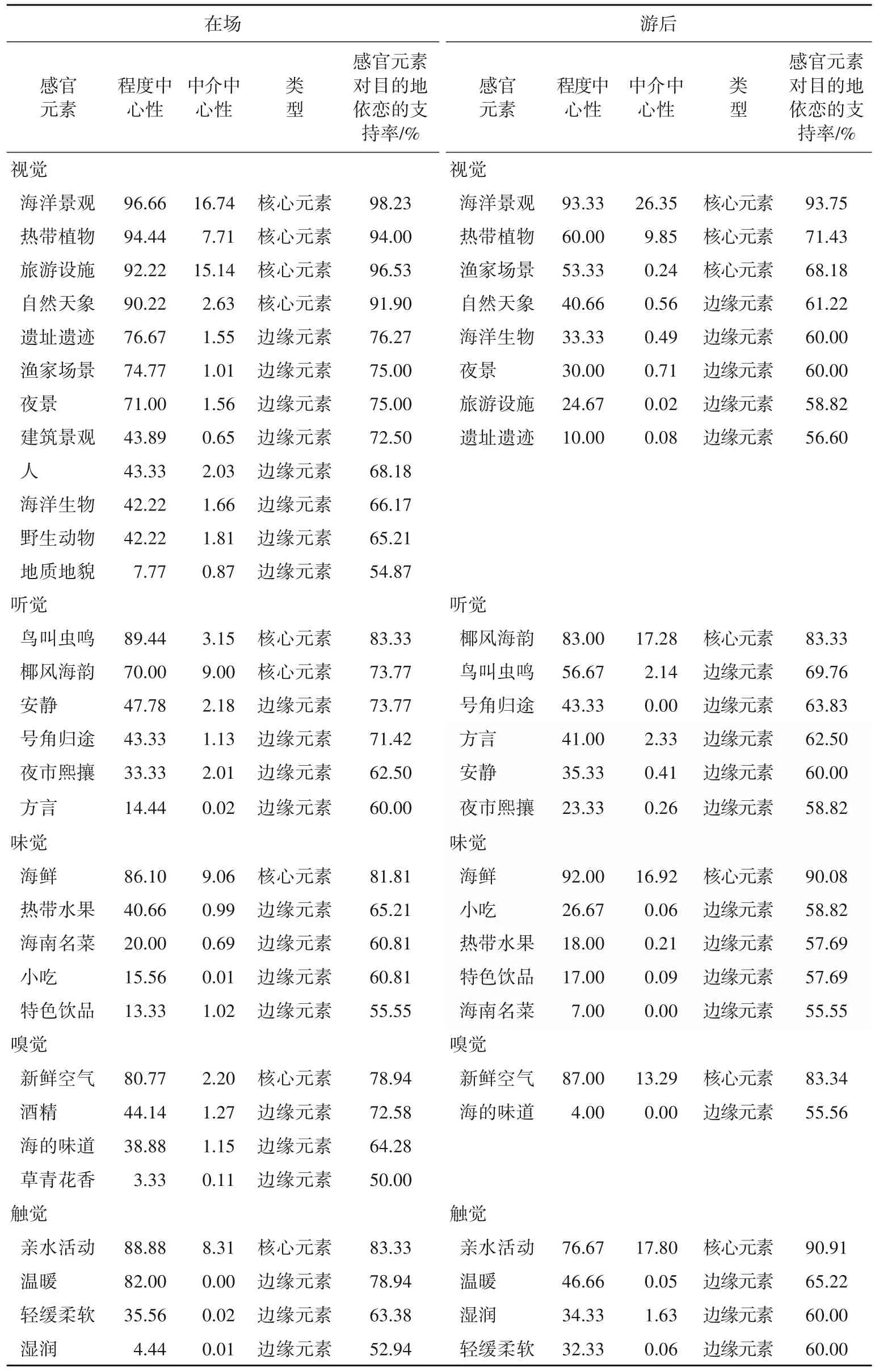

处于网络中心地位的感官元素,拥有较大的感官权力。由于在场旅游和游后回忆中的感官元素节点不同,为了便于比较,首先对中心性值进行标准化处理,如表4 所示。为探究感官权力与目的地依恋的关系,分别以感官元素的程度中心性和中介中心性为自变量(X和X),以感官元素对目的地依恋的支持率为因变量(Y),分别构建在场和游后的回归模型:Y=52.29+0.82X+0.57X(R=0.96,p<0.01);Y=52.29+0.77X+0.73X(R=0.96,p<0.01)。结果显示,感官元素的中心性与感官元素对目的地依恋的支持率显著正相关,即感官元素在体验网络中的中心性越大,越能激发游客对目的地强烈的依恋情感。当游客身处旅游场时,感官刺激下的活跃节点发挥更大作用,而进入游后回忆阶段,处于中介桥梁关键位置的节点对目的地依恋的激发效应显著增强。可能原因在于:不同于现场直接感官刺激的冲击,游后体验受“自上而下”注意力驱动,其记忆检索需要借助回忆路径中的中介桥梁节点才能更好地实现。

(1)交往权力

在场旅游阶段,在多感官旅游体验网络中,平均每个感官元素与52.50%的其他感官元素产生积极的互动。排名前4 的均属视觉感官元素(海洋景观、热带植物、旅游设施和自然天象),程度中心性均大于90.00,其一旦被激活便能显著触发游客对目的地依恋的外显状态(它们对目的地依恋的支持率均大于90.00%)。其中视觉范畴下的海洋景观作为首位度感官元素(96.66)在塑造游客外显依恋情感方面发挥着主导性作用。而进入游后回忆阶段,网络的整体活跃度下降,程度中心性大于90.00的感官元素仅有2个(海洋景观和海鲜),它们对目的地依恋的支持率分别为93.75%和90.08%。感官范畴突破视觉局限,味觉在游后体验记忆中的长期稳定性凸显,对激发内隐依恋情感发挥着重要作用。海洋景观在游后旅游记忆中的活跃度(93.33)虽然保持首位优势,但是其核心性被味觉感官中的海鲜元素(92.00)所冲击,两者呈现并驾齐驱之势,并成为激发游后目的地依恋内隐状态的主因。

(2)中介权力

在场旅游阶段,在多感官旅游体验网络中,仅有2 个视觉元素(海洋景观和旅游设施)的中介中心性大于10.00,它们以6.45%的网络规模承担了33.31%的中介职能,对激发目的地依恋的外显状态具有积极作用(它们对目的地依恋的支持率均大于96.00%)。海洋景观和旅游设施成为视觉与非视觉感官关联的重要通道。而在游后回忆阶段,多感官旅游体验网络中,有5 个元素的中介中心性大于10.00,且对目的地依恋的支持率均大于83.00%,涉及视觉(海洋景观)、听觉(椰风海韵)、味觉(海鲜)、嗅觉(新鲜空气)和触觉(亲水活动)5 种感官。它们以20.00%的网络规模,承担了82.69%的中介职能,成为激发游客内隐依恋的关键性元素。这些享乐性消费视角下的多感官元素更易引发游客内隐的情感认同,如表4所示。

表4 多感官旅游体验网络的中心性分析与目的地依恋的支持率

3.3 联觉效应与目的地依恋

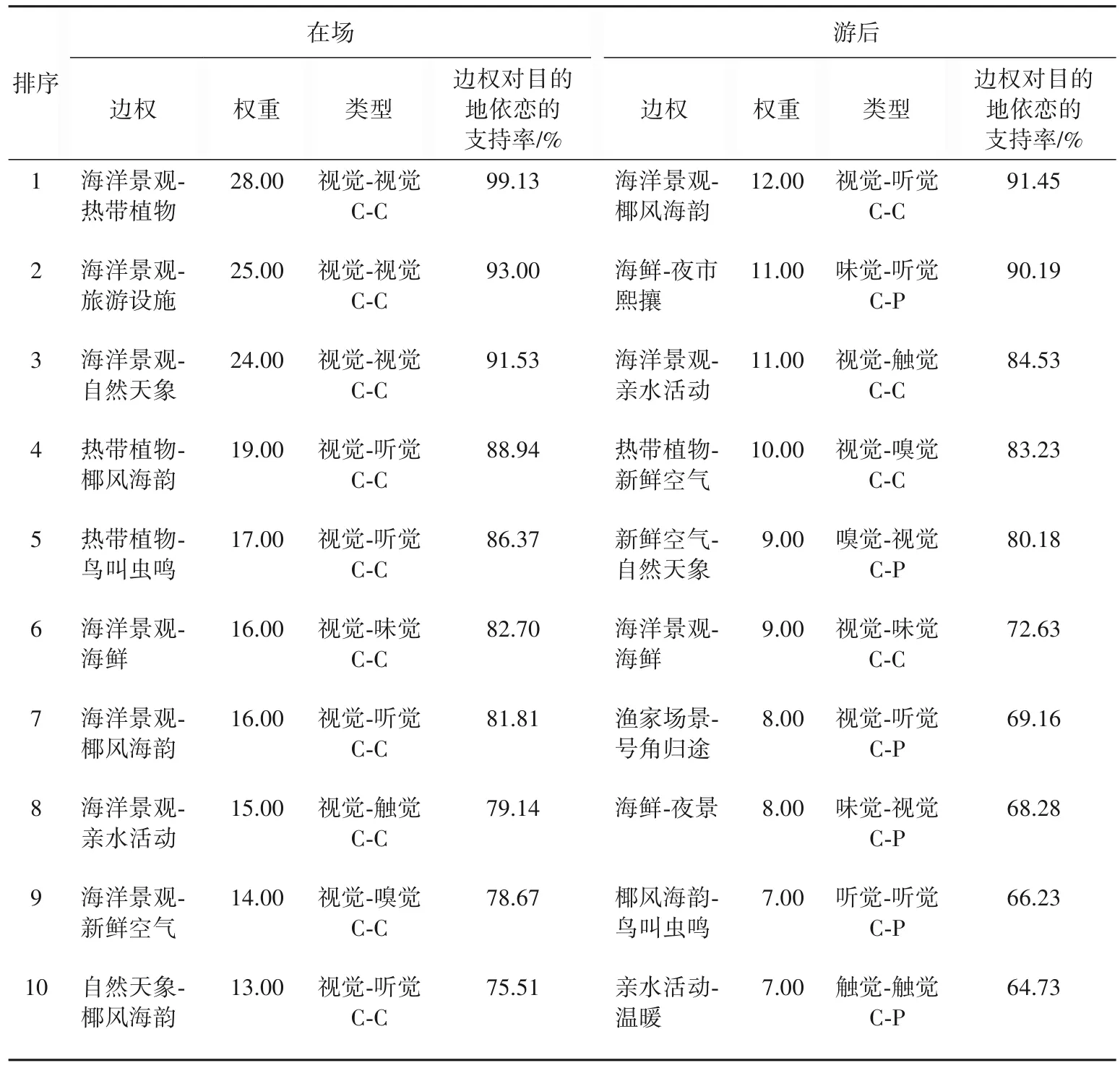

以表征联觉效应排名前10的边权为例,为便于比较,本文进行了标准化处理,如表5 所示。为辨别权力类型,本文将两个中心性指标均大于均值的元素归属核心元素(Core),反之归于边缘元素(Periphery),以备后续分析。为检测联觉效应与目的地依恋的关系,以边权的权重为自变量(X),以边权对目的地依恋的支持率为因变量(Y),分别构建在场和游后的回归模型:Y=59.54+1.39X(R=0.93,p<0.01);Y=25.88+5.56X(R=0.92,p<0.01)。结果显示,联觉效应与目的地依恋具有显著正相关。边权强度越大,联觉效应越强,越能激发游客对目的地强烈的依恋情感。较之单感官元素的回归分析,联觉不仅能传递更丰富的感官信息,而且在强化游客依恋情感方面发挥的作用更大。但不同旅游阶段联觉效应对目的地依恋的激发存在差异性。

表5 多感官旅游体验网络的强边权分析与边权对目的地依恋的支持率

在场旅游阶段,在多感官旅游体验网络中,排名前10 的边权共涉及9 个核心元素,归属5个感官范畴,核心元素间的边权互动构成了激活在场游客外显依恋的中枢区。网络呈现以海洋景观为单核心的发散性布局。其中排名前三的边权为:海洋景观-热带植物(28.00)、海洋景观-旅游设施(25.00)和海洋景观-自然天象(24.00)。由海洋景观引发的视觉冲击最易激发在场游客的外显依恋(其对目的地依恋的支持率均高达90.00%以上)。而进入游后回忆阶段,排名前10 的边权共涉及13 个元素,核心-边缘的权力组合(60.00%)占显著优势。记忆的检索突破了核心与边缘的认知局限(Tasci et al.,2018)。此外,网络呈现以海洋景观和海鲜为双核心(共现率均为30.00%)的多中心布局。感官组合多样化,排名前三的边权分别为视觉(海洋景观)-听觉(椰风海韵)、味觉(海鲜)-听觉(夜市熙攘)和视觉(海洋景观)-触觉(亲水活动)。它们权重均大于10.00,对目的地依恋的支持率均高于84.00%。较之在场旅游阶段,听觉范畴下感官联觉对强化内隐依恋发挥着重要作用。

3.4 感官主题与目的地依恋

本文采用强调关系相关性的CONCOR 社团分析,发现不同旅游阶段的多感官体验均存在明显的小团体现象,可表征细分市场的感官主题。其中,在场旅游阶段可识别出6 个感官主题社团,而进入游后回忆阶段,可识别出4 个感官主题社团。不同社团间的核心度(Core)存在差异,核心度越大,说明该社团在网络中的影响力越突出,感官主题越分明。为突出每个社团的鲜明主题,借鉴以往研究者的社团命名法(Su et al.,2020),以社团中具有强中心性的元素作为主参考,结合社团内部所有成员的特征和案例地的实际概况,赋予社团较为符合主题的名字,如附表所示。

为检测感官主题与目的地依恋的关系,本文以社团的核心度为自变量(X),以社团对目的地依恋的支持率为因变量(Y),分别构建在场和游后的回归模型:Y=33.59+71.94X(R=0.96,p<0.01);Y=25.24+72.39X(R=0.95,p<0.01)。结果显示,感官主题与目的地依恋之间显著正相关。即感官主题内部联结越紧密,越能激发游客对目的地的依恋情感。但不同旅游阶段感官主题对目的地依恋的激发可能存在差异性。

在场旅游阶段,多感官旅游体验网络存在6 个社团,其在感官组合方面,最少包含1 种感官,最大为3 种,视觉感官贯穿于各个社团,出现频率为100.00%。多感官主题社团对目的地依恋的支持率均大于60.00%。而在游后回忆阶段,多感官旅游体验网络存在4个社团,其在感官组合方面,最少包含3种感官,最大包含4种感官。视觉感官在贯穿不同主题的同时,听觉和味觉感官出现的频率高达75.00%。多感官对主题旅游的塑造力在游后回忆中显著增强。多感官主题社团对目的地依恋的支持率均大于70.00%。

其中,“海洋观光之旅”社团为在场游客谱写了一场视听盛宴(核心度为0.84),成为令在场游客最易动情的感官主题(96.31%),而其在游后回忆阶段,社团规模扩大为7,在保持视觉感官主导的同时,听觉、味觉和触觉感官印象更加丰富,核心度提高为0.89,其对目的地依恋的支持率仍居首位(90.18%)。而“美食之旅”社团在以海鲜为主导的味觉感官下,强调听觉和视觉的融合。“亲水之旅”社团则在以亲水触感为主导的触觉感官下,融入嗅觉和视觉。在不同旅游阶段,两社团对目的地依恋的支持率均大于70.00%,且在感官组合和权力类型等方面均延续了在场旅游时的高峰感官体验。然而,“渔家本真之旅”社团变化较大。当在场旅游阶段时,“渔家本真之旅”因缺乏核心元素的支撑,其对目的地依恋的支持率相对较小,仅为70.43%,进入游后回忆阶段,社团规模增大为6,涉及丰富的视觉、听觉、味觉和嗅觉等感官,且其对目的地依恋的支持率有所提升(72.94%)。这在一定程度上体现了目的地本真文化的情感价值。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文以海南省为案例地,采用追踪性调查方法,对在场和游后两个旅游阶段游客多感官旅游体验的内在结构与目的地依恋之间的关系进行解读,试图回答多感官旅游体验如何经过记忆调节,以何种路径持续性影响目的地依恋的不同状态。结果表明,当身处旅游场时,游客会充分调动五大感官,对目的地形成丰富的感官印象,并能最大化激发目的地依恋的外显状态;而在游后回忆阶段,时间会冲淡游客记忆中多感官的丰富性,但多感官旅游体验对目的地依恋的内隐状态仍具有积极影响。多感官旅游体验可通过感官权力、联觉效应和感官主题等内部记忆路径,显著正向作用于目的地依恋。受不同注意力选择机制影响,不同旅游阶段在“感官-情感”联结路径方面存在差异性。其中,在场旅游阶段的视觉景观发挥着核心主导地位,而游后回忆阶段的多感官景观在长期记忆中的稳定性凸显。

4.2 理论贡献

目的地依恋作为人地关系的表征,涉及复杂的“感官-心理”联系(Agapito et al.,2014)。其中,游客的多感官旅游体验在联结地方与意义方面发挥着重要作用(Kastenholz et al.,2014)。传统的目的地依恋研究框架只注意“心”的作用,而忽视了对“身”的考察(Scannell et al.,2010),而本文拓展了感官在目的地依恋研究中的价值。

以往虽有研究开始关注特定的感官景观对目的地依恋的正向影响(张卉等,2020;Jung et al.,2015),却并未进一步解释“感官-情感”联结路径的持续性作用。本文通过解构多感官旅游体验的内部结构,利用记忆的调节作用,将多感官旅游体验和目的地依恋的不同状态相联结,将在场旅游阶段的即时关系延伸至游后回忆的长期关系。研究发现,感官对情感的激发遵循多感官旅游体验(在场和游后)-记忆(短期和长期)-目的地依恋(外显和内隐)的逻辑框架,并进一步识别出多感官旅游体验复杂的内部结构对目的地依恋的影响路径,主要包括感官权力、联觉效应和感官主题3个方面。本文有助于加深我们对多感官旅游体验如何激发目的地依恋内在机制的理解。

此外,本文发掘了记忆在感官和目的地依恋之间的动态调节作用。由于在场旅游阶段的编码(自下而上)和游后回忆阶段的解码(自上而下)记忆过程不同(Baddeley,2012),多感官旅游体验对目的地依恋的影响是一个动态的变化过程(骆泽顺等,2014)。虽然多感官能够共同作用于目的地依恋,但不同感官在不同旅游阶段发挥的作用有所差异。研究发现,当身处旅游场时,视觉感官在塑造外显依恋时占据绝对性的垄断地位,证实了Urry(2001)所称的“旅游凝视”。这在一定程度上解释了视觉感官霸权主义的合理性(Kuhzady et al.,2019)。但在游后回忆阶段,非视觉感官在长期记忆过程中的稳定性凸显,听觉、味觉、触觉和嗅觉能显著激发游客对目的地的内隐依恋。这进一步验证了难忘的多感官旅游体验对目的地依恋的积极影响(Lv et al.,2020),也是对Crouch(1994)提出的“感官逃避”(Sense Escape)概念的回应。

4.3 管理启示

对感官刺激与目的地依恋之间身心联结路径的识别,为目的地营销组织利用多感官旅游体验发展游客与目的地的依恋关系提供了途径。旅游体验不是单一的感官刺激,而是所有感官之间的相互作用。目的地营销组织应首先根据目的地旅游资源的独特性,来调整多感官营销策略,充分考虑旅游体验的动态性和多阶段性,为游客创造积极的、独特的和难忘的多感官旅游体验,最终实现游客与目的地之间长期、稳定的情感联结。

本文为海南目的地营销组织提出以下建议:在核心感官景观主导方面,建议目的地营销组织不仅要积极打造以海洋景观为主导的视觉景观,同时充分融入以椰风海韵为主导的听觉景观、以海鲜为主导的味觉景观、以新鲜空气为主导的嗅觉景观和以亲水活动为主导的触觉景观,多感官旅游体验的联合打造,不仅能激发在场游客的外显依恋,更有利于引发游客在游后阶段对目的地的内隐依恋。在联觉效应方面,对在场游客来说,具有热带海岛特色的单一视觉景观联合(如海洋景观、热带植物、自然天象等),最易率先引发游客的情感共鸣,而跨感官组合,如视觉-听觉(海洋景观-椰风海韵为底色的视听盛宴)、味觉-听觉(海鲜-夜市熙攘为组合的味蕾享受)等则更易进入游客的长期记忆,并影响游客在游后对目的地的认同。在感官主题方面,首先应将以视听景观为核心的“海洋观光之旅”作为海南旅游宣传的主基调,并积极打造以味觉景观为引领的“美食之旅”和以触觉景观为引领的“亲水之旅”,同时兼顾多感官组合的“渔家本真之旅”等感官主题的打造,从而最大化激活目的地依恋的外显状态和内隐状态。

4.4 研究不足与展望

本文作为一项探索性研究,存在以下缺陷:(1)虽然在测量游客多感官旅游体验时借鉴了以往研究者的研究成果,采用开放式问答的形式,但由于感官的无形性和主观性,以及单一案例地的局限性,未来可尝试开发多感官旅游体验的结构性量表,并复验结果的有效性。(2)对在场和游后的追踪性调查时间仅间隔6个月,多感官旅游体验对目的地依恋的持续性作用的时间线单一,时间跨度较短,未来研究可延长在场和游后的间隔时间,进一步评估多感官旅游体验对目的地依恋的长期影响机制。