布列松成为布列松的“决定性瞬间”

王瑞芸

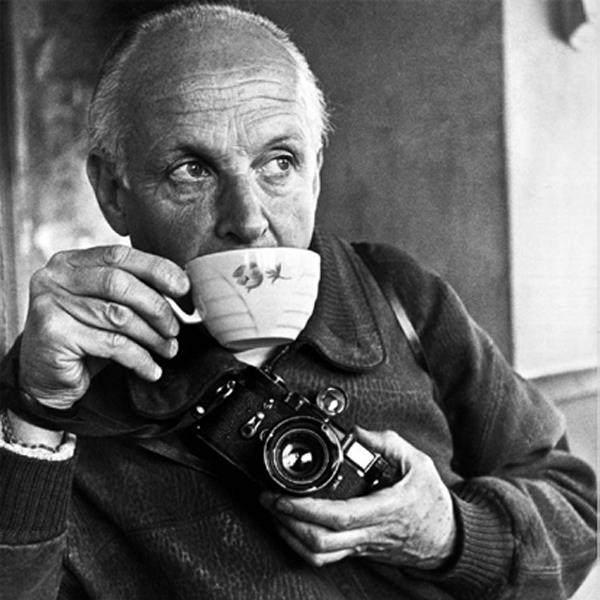

布列松(Henri Cartier-Bresson,1908-2004)

法国摄影师布列松(Henri Cartier-Bresson,1908-2004)名满天下。他在二○○四年过世,时任法国总统希拉克这样发言悼念说:“法国失去了一位天才摄影家、一位真正的大师,他是二十世纪最具天赋并深受世人尊敬的艺术家之一。”

他是“天才摄影家”“真正的大师”,为什么?看一下布列松的摄影作品,它们果然视角独特,生动鲜活;再一了解知道,他的有名还因为提出过一个著名摄影理论“决定性瞬间”,即抓取把事件的前因后果都折射出来的一瞬间(含金量最高的一瞬间)。不用说,他的作品当然是这个理论的完美呈现,那么,我们对布列松的了解就到此为止了吗?

对于我来说,“到此”还真无法“为止”,因为满眼看出去,世间的摄影师个个努力,个个不缺才华,偏布列松能从中脱颖而出,这就让人好奇了。为满足这份好奇,我把布列松放到西方的历史文化发展的坐标上去看,看着看着竟获得了这样一种感觉,在历史的流动过程里,布列松其实也算得上是人类时间长河中的一个“决定性瞬间”。

一

当然该先看在布列松之前发生了什么,我甚至愿意从他的母国开始谈起。虽说人人知道那是个直接把艺术当成家业的国家,凡事以艺术为大,因此盛产艺术家。可不见得人人知道,法国不是向来如此的。只需稍稍后退一步,把视域拉宽、时间轴拉长,我们马上就看到,在十六世纪之前,欧洲的艺术地图上绝无法国。当十五、十六世纪的意大利上演热热闹闹、繁花似锦的文艺复兴大戏时,法国连个配角都算不上。在文艺复兴时期的意大利人眼中,法国是个缺少文化教养并带着浓厚中世纪气息的君主国家。后来出于政治目的,佛罗伦萨的美第奇家族把自己的女儿凯瑟琳(Catherine de' Medici,1519-1589)嫁了过去,那是一五三三年。这位美第奇家的新娘上路时,带去的侍从队伍有上百人,从乐师到面包师、首饰匠、园艺师等,全套。那显然是佛罗伦萨人生怕自己的女儿去法国那种地方生活受委屈,法国人不会吃,不会穿,不会取乐。

然而,在一五一五年登上王位的法国国王弗朗索瓦一世(Francois I,1494-1547)让法国开始发生变化了。这位被视为法国历史上的优秀君主之一,是第一位拥抱文艺复兴的法国国王。在他之前的法国国王们光知道向四邻秀肌肉,与意大利的关系只是武力,完全是中世纪蛮族抢占地盘的思路。到了弗朗索瓦一世,他却能看中意大利的另一面,即软实力部分。他安排人在意大利四处购买当时好画家的作品,还鼓励艺术家来法国居住和创作,他的诚意竟能把列奥纳多·达·芬奇这位文艺复兴的顶级大师邀请到法国。弗朗索瓦一世不仅把自己从小居住的城堡让给达·芬奇,还随他爱干什么干什么。达·芬奇也没有料到,他居然能在意大利人瞧不上的法国得到安稳的老年生活。盛传达·芬奇后来是死在弗朗索瓦一世怀中的,其根据是法国知名画家安格尔在一八一八年画的一幅作品《1519年的达·芬奇在弗朗索瓦怀中呼出最后一口气》,画面真实生动,叫人没法不信以为真。但史料能证明那是编造的情节,因为达·芬奇去世的那一天,弗朗索瓦一世正置身前方战场。不过这种编造人人乐于接受,因为弗朗索瓦一世对艺术大师的那份热忱是真实无比的,人人因此都敢肯定,他若不身在战场,必定会出现在达·芬奇临终的床前。

《1519年的達·芬奇在弗朗索瓦怀中呼出最后一口气》,1818 年

这样的功夫做下去,法国果然有改变。在弗朗索瓦一世即位之初,法国宫廷里只有少得可怜的油画,雕像一座也没有。如今人们在卢浮宫中见到的世间最丰厚的收藏,正是从弗朗索瓦一世时代开始积累的。

到十七世纪,法国又出了一位好文艺的君主路易十四,他对艺术的重视当得起“酷爱”二字。他能把整个国家的三分之一收入都用在艺术上。国王之好,导致艺术在法国成为头等大事,从事艺术行业的人因此被大大尊重。在当时的法国,每个男性适龄青年都要去军队服役,可唯独艺术工作者除外。我在凡尔赛宫参观时,见一个厅里面放了许多雕像,以为是历代君主雕像的陈列,看了说明才知道,那些竟是法国建筑师和艺术家的雕像。当事情做到了这个程度,法国果然追上了意大利,而且超过了意大利,在十七世纪之后,西方艺术就由法国来做引领者了。

当然,路易十四奢华铺张,用空了国库,大受历史学家的指责。然而我们还真不能仅从滥花钱的角度就此否定了路易十四,这位酷爱艺术的君主给法国后人带来的利益简直惊人。如今,全世界人都要涌到法国去看艺术,看凡尔赛,法国至今都是排名第一的世界旅游大国,祖宗留下的遗产给今天的子孙们创造了多么可观的GDP。甚至法国王室的对头拿破仑都这样评价:“路易十四是一位伟大的国王,是他造就了法国在国际中的一流地位。自查理曼以来又有哪位君王能够与他相比。” 法国作家雨果还说过这样一句话:“美和实用是一样有用的,甚至更加有用。”果然!

二

也许因为法国对造型艺术的热衷和用心,摄影这项发明也从法国开始。

一八二六年,有一位叫尼埃普斯(Nicephore Niepce,1765-1833)的法国人,他在法意战争中一目失明,这大概也导致了他对与眼睛有关的事会分外关心。他独自捣鼓出一个实验,把铅锡合金板放在暗箱里,经八小时曝光,居然能把窗外的景色在板上留下来,这被视为世界上第一张照片。只过了十来年,银版摄影法就把曝光时间缩短为半小时,而且图像更清晰。接下来是火胶棉涂于玻璃表面的 “湿版”技术出现(1851),接着“湿版”又被明胶干板代替(1871),到了一八八○年,手提相机就出现了。

然而,要了解布列松,值得从摄影的发明说起吗?值得的。因为我们得知道,摄影出现后是怎么给自己定位的,此事至关重要。不用说,它初时被定位是一门技术,不能算艺术,摄影师对此也无话可说。然而随着摄影技术的改进,它开始觊觎艺术的地位,因为绘画是制造图像,它也是,而且它比绘画更准确快捷有效。肖像画就几乎被摄影全盘接手,英国伦敦在一八五五年就有六十六家照相馆,到了一八六一年增加到两百家。另外,承担报道功能的版画与插图也被摄影取代,以至于法国学院主义画家保罗·德拉罗什(Parl Delaroche)会发出这样的哀叹:“从今天起,绘画死亡了。”

不过,画家们手上还留有最后一张牌:绘画能表达美感,那是摄影无法取代的,照片逼真是逼真,但终归只是记录。这话可让摄影师们受到了刺激,于是他们在摄影中也去追求绘画般的审美性。比如一位瑞典摄影师奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德(Oscar Gustave Rejlander,1813-1875)拍摄出《人生的两条道路》那样的作品,完全就照绘画那样精心构图,使用模特儿,看上去与主题性绘画真的是不相上下。这件摄影作品在一八五七年英国曼彻斯特的艺术珍品展中一露面,就引起轰动,英国维多利亚女王甚至还买下收藏了它。这无疑让摄影师们大受鼓舞,有一群英国摄影家在伦敦成立了一个协会叫“连环会”(the Linked Ring),全力宣扬和推动摄影的艺术性。其中的骨干摄影家亨利·佩奇·鲁滨孙(Henry Peach Robinson,1830-1901)拍摄的《弥留》,看上去也几乎是一幅画。这种趋势,被称为“画意摄影”(Pictoralism)。

雷蘭德《人生的两条道路》,1857 年

事情很清楚,那时摄影要提高地位,就设法靠近绘画,但当那种做法显得太过刻意时,也遭人反感。在二十世纪初美国出现了一个“摄影分离派”,主张摄影不能去拍那种模仿绘画的矫揉造作的作品,而应该从自然和现实中取相。然而我们现在去看“分离派”所创作的校正作品,其实也一样追求画意,他们只是从模特儿的摆拍,改成利用自然条件去创造一幅美的照片罢了。这并不是说摄影不该去追求视觉美或艺术性,而是这种追求分明暴露出人心中的一个固定观念:美的最高层是艺术,其余的都在它之下。“画意摄影”以及后来的“分离派”正因为有这同一个定见,都在用自己的方式去靠近那个最高层的艺术,只要这个既定观念不挪开,摄影总显得像是“戴着镣铐跳舞”,阻碍它从自身优势出发去建立自己的审美性。

当然,从摄影诞生之日起,一直有人绝不模仿绘画,完全立足摄影无可替代的记录优势,那一路摄影被称为“记录摄影”(Documentary Photography)或“报道摄影”(Photojournalism)。那些摄影师们面对生活的原样做记录,尤其是那些人们不容易去的地方,不容易看到的人和事的照片,都相当受欢迎。比如约翰·汤姆森(John Thomson,1837-1921)这位苏格兰摄影师在一八七三年至一八七四年到中国拍摄下的那些照片,肯定能满足很多西方人对远东那个陌生乃至神奇国度的好奇心。这类摄影作品的魅力在于真实,而不是来自什么画面美。纪实摄影师们无论是去拍摄战场,或者是去拍摄异族边民,主要以题材取胜。总体说,这路摄影师也不算少,但他们却没有如“画意摄影”那样形成流派,就因为他们没有人提出过一个明确的属于摄影的审美性。当然,也有一个客观情况对他们不利,即相机本身技术性的限制,照相机配有闪光灯也是到一九二○年以后的事,因此在布列松之前,这路纪实的摄影是拿不到很多话语权的。

鲁滨孙《弥留》,1858 年

到了布列松开始进入摄影的二十世纪三十年代,摄影器材越做越成熟,例如一九二四年由德国莱斯公司生产的一种小巧精致的徕卡相机,一上市就广受摄影师的欢迎。布列松毕生就是用这种小巧的、35毫米的徕卡照相机走遍世界拍下那些著名照片的。但我们可别以为,布列松成为布列松是摄影器材的成熟就可以促成的,那就把事情看窄了。真正促成布列松成就的,靠他在内心完成一个关键动作,即去除一直存在人心中那个等级—艺术处在美的最高层。若不做这个去除,布列松未必能成为布列松。

可是要在内心去除这个等级,非布列松一己之力可以做成,他须借时代之力。可巧,布列松赶上了这样一个时代,那就是在二十世纪初西方遭遇到的一个社会大动荡—第一次世界大战。一战给欧洲的惨痛打击可不只是人口死亡数字,或者城市村镇遭受摧毁这种“相”上的损失,更为严重的是人心中价值的坍塌,即对工业和科技的乐观和信心的坍塌。在一战前,人们享受着铁路和电气等发明带来的便利,分明感觉到了生活质量的提升,当然就欢天喜地全心拥抱工业化,认定它将给人类带来幸福。可一战却让他们眼睁睁看到工业和科技带来的成果,钢铁、机械、化学、电力等,统统都被拿去用于高效屠杀生灵了。这让所有的人如梦初醒:工业和科技完全不能保证人类幸福。

布列松使用的第一款徕卡相机

三

我们可别觉得第一次世界大战时布列松只有六岁,一战带给人的心理挫折还影响不到这么个小小孩子,何况他长大成人时,世界已经太平,人们重新又能糜聚在巴黎的饭馆和咖啡馆里吃喝作乐了……事情才不是这么简单。在现实世界的表象之下,人心已经变了,有些东西是无法再挽回的,艺术把这一点揭示得再清楚不过。且看被一战直接刺激出来的艺术流派达达主义和超现实主义,它们让艺术不仅不创造美,还几乎以丑、怪的模样登场。先上场的达达主义干脆就是个“暴徒”,除了在艺术中做“打、砸、抢”,根本没有给艺术贡献任何新手法,他们用怪叫和敲铜盆去做音乐会,用撕碎的纸和杂物去做“美术”,同时高叫着:“我们绝不能给这个耻辱的时代一丁点儿的尊敬。”然而艺术史偏肯给它留一个位置,就因为它代表了西方文明进程中一个重要节点:全力以赴地去砸烂旧的文明模式。这种全盘否定的精神被法国艺术家杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)表达得最为充分,他给艺术史上的顶级名作《蒙娜丽莎》画胡子,那差不多等于是给了艺术当胸一拳。说真的,不给一直高高在上的艺术来上这样粗暴的一拳,谁都不敢去动它的尊贵地位—那绝对是想都没法想的事儿。而达达所做的正是要去破坏艺术那张尊贵之极的脸面,要的就是让它颜面尽失。不如此做,人心中的某个禁忌就无法被打破,新的局面和新的关系就不可能出现。

这样的一通狂砸,还能出现什么新局面,那就是达达之后上场的超现实主义的工作了。超现实主义否定过去的态度与达达完全相同,却在达达砸碎的废墟上开始做建设。不过,那属于另类建设。他们的思路是这样的:社会出现了严重的问题,而社会的问题首先是人的问题,人究竟是怎么回事我们真的知道吗?人类真的是高级物种,站出来总是边线清晰、轮廓光滑的吗?恐怕未必,一战不就是在似乎活得越来越体面的文明人中发生的吗?在外表的光滑之下,人的内在本质究竟是什么样子的?他们在做这种思考时,无意中发现,一位在维也纳开了家小诊所的叫弗洛伊德的医生,在这一点上是可以好好帮到他们的。

那位叫弗洛伊德的医生从没有想过他的工作会影响到西方文明的进程。他起先只是一个精神病学的实习医生,在实习时发现前人对于精神病学的研究全放在生理方面,比如歇斯底里这样的病症,一直被医学界认定是妇女患的疾病,且看“歇斯底里”一词就来自希腊语的“子宫”,说明此病由子宫功能障碍造成,它因此与女性的生理相关,治疗只在生理上下手,从不在心理上下手。弗洛伊德从临床治疗中发现,歇斯底里并非只是妇女才会得,而且从生理上着手根本解决不了病人的问题。在歇斯底里病人那些躯体的奇怪动作和痉挛中,他看出了其中有深藏心底的幻觉和复杂起因,因而渐渐意识到,众生的真相有一部分要从那些癫狂的眼神、扭曲的身体以及恍惚的言语背后去追寻,在人们的意识后面,存在着某些更有力的、超越理性的,但却能支配人的东西。那是一个从未被人了解的潜意识层面。他后来依据临床观察写出了《夢的解析》,告诉世人,人其实具有意识和潜意识两个层次,而且潜意识的层次具有决定性的力量,它远超出我们对人类的基本认知。

弗洛伊德的贡献,如今已世人皆知,人们把他与马克思、爱因斯坦并列为二十世纪三个改变了世界的犹太人之一。但我们不知道的是,当年他的发现非但不受重视,而且还遭遇抵制和冷遇,他那本建立潜意识理论的重要著作《梦的解析》在一八九九年出版时只印了六百册,历时八年才售完。在相当一段时间中,读到那本书的人非常少,读者基本属于医学界的小圈子。可巧一位医学院的学生布勒东(Andre Breton,1896-1966),是一位热爱诗歌并具探索精神的青年,他读到了这本书,并在医院实习时看到弗洛伊德心理疗法的临床运用,亲眼见证在呓语、梦境和胡思乱想之中会暴露某些重要信息,他感到其中大有名堂。尤其他在参加过一战之后,更加对人类自以为是的理性化文明模式生出反感,想借助弗洛伊德的学说对人的深层真相进行发掘。他在一战结束后回到巴黎,马上就与朋友一起尝试做自动写作的实验。两个人半闭着眼睛,让自己沉浸于脱离理性控制的状态,你一句我一句交流脑子里闪过的任何只言片语,并照原样记录。六天之后,他们写出了一篇自动作品,虽然其中有大量的胡话,但他们惊奇地发现,有一些精彩片段可以和他们推崇的诗人相媲美。他们感觉像是进入了一个矿含量极其丰富的地层,一个神秘的领域对他们敞开。那个领域浩邈而神奇,并把人们唯一认可的理性层面衬托得单薄而有限了。

布勒东和朋友在一九二四年发起了一个名为“超现实主义”的组织,开始是在诗歌文学中对超现实领域做探索,这个做法很快扩散到绘画、戏剧、电影等各种领域。我们只看绘画中出现的达利或马格里特,他们画作的怪诞和反理性完全和强大的西方绘画传统背道而驰,极大地颠覆了人们对世界长久以来的稳定看法。事情再清楚不过,西方那时出现的超现实主义文艺现象,反映的完全是人心观念的变化,是看待世界角度的大变化。

四

至此,我们总算走到了布列松与整个西方历史文化发展相交的那个点,即布列松深受超现实主义影响这个事实。超现实主义运动在巴黎流行起来的时候,布列松已经长成一个学习绘画的文艺青年。他常常光顾当时巴黎的超现实主义基地—希拉诺咖啡馆,与超现实主义分子们交往密切。但布列松后来没有去做超现实主义画家,却去做了摄影,他甚至也没有做成超现实主义摄影师(超现实摄影犹如超现实绘画,常会在照片上对图像做非理性组合,产生惊悚效果)。布列松没有那么做,正是他的深刻之处,他不愿意被超现实主义的标签框住,他吸收学习的显然不是超现实主义的“相”,而是本质。那“本质”如历史学家所说:超现实主义者做摄影就如阿拉贡和普吕东写自动诗的方式,走上大街,对一切正常或不正常的现象都有极大胃口。他们在毫无准备的照片上看到了一直被摄影现实主义理论摒弃在外的本质性。他们看到了本真的照片,特别是完全来自人们本能的行为,其中蕴含着极其丰富的信息和内涵。

布列松的摄影正朝此方向发展,他明确说:“摄影,照我的想法,就是绘画的速写,凭直觉完成,不容修改。”若要明白什么是布列松的“凭直觉完成”,这里只须对比着去看两张照片。一张是“画意摄影”的主要落实者英国摄影师鲁滨孙的《一天的工作结束之后》(1877),作品有绘画般的完整构图,两个人物有呼应和搭配,他们那样好好坐着,显然需要有准备并乐意被人看见。另一张是布列松在一九四六年拍摄的照片,正好也是人在工作之后,画面完全不追求任何绘画性,上面既没有完整构图,两个人物也完全没有呼应,那是我们眼睛看出去的一个瞬间,人处于无意识中,而且绝不期待任何人的旁观。了解了摄影史的大走向,我们对此可以有把握地说,在布列松之前的半个世纪中,没有摄影师会肯为这样的场景按下快门,因他们心中被一个明确的“艺术”观控制,他们等着捕捉的是另外的“相”,是鲁滨孙那种有艺术感、有完整画面的“相”。我们甚至还可以有把握地说,布列松若早出生五十或三十年,他也一样不会对这两个互不关联的人按下快门—这才是整个事情的关键。世间万象百态虽然时刻在我们身边呈现,但人从来都是经由观念支配去作观看的,从来都是摄影师心中认可的价值在决定着他按下快门的手指。

鲁滨孙《一天的工作结束之后》,1877 年

布列松1946 年拍摄的照片

布列松能对那样无关联、处于无意识中的人按下快门,全靠心中的既定观念已经被替换:这个世界根本不是靠理性建立起来的,而从来是由许许多多无可名状、无法言说的东西参与其中的,它们的重要性一点不比理性低。果然,鲁滨孙的照片叫我们感到的无非只是两位老人的安逸生活,其中场景和姿态说明的是人靠本分和勤勉才能获得老年的安稳;可布列松的照片却会让我们五味杂陈,乃至无法平静,我们不知道是什么样的工作会让那位年轻人如此疲惫,他为何不能在社会中获得更好的生活,是社会的问题还是他自己的问题?那个在一边抽烟的中年人,是什么让他满怀心事?人的一生照那样度過,对他们—其实也是对我们—而言,究竟有什么意义?

至此,我们是不是就能同意,若没有发生一战,没有出现过达达、超现实主义……这样的偶然瞬间就不会进入布列松这一代摄影师的镜头。布列松全靠了这样的时代养分,才会热衷用相机去捕捉一切不经意的、偶然的、瞬间的场景和动作,并说出这样的话:“经过加工或导演的照片我没有兴趣……相机是素描本,直觉与自发性反应的工具,是我对疑问与决定同时发生的瞬间驾驭。”这个立场后来被他浓缩成“决定性瞬间”,这成为布列松为摄影建立的美学立场。

顺着这个思路,布列松在西方文化史的坐标系中的形象渐渐清晰。摄影自一八三九年诞生那天开始(那是法国政府购买了“银版摄影法”专利,并公之于众的年份),几乎在长达百年的时间中,对于它算不算艺术一直众说纷纭,摄影为挤进艺术的队伍一直纠结不下。直到布列松出现,摄影是否该算艺术这个问题才停止了争论,纠结从此消失,布列松的“瞬间美学”让拍摄新闻照片成了一种艺术。

再回到本文之初,我们从法国下手开始梳理也没有白做,因为必须是法国这样用几百年的积累把艺术作为家业的国度,才能给艺术从业者提供这样一种生态:凡是能给艺术贡献新风格的都是光彩的事,凡是用艺术去探索各种领域乃至最隐蔽角落的都会被鼓励和看好。若没有这样的土壤和生态,别说超现实主义,单达达主义一冒头,立刻就会被主流社会叫停,后面跟着的戏码当然也都无法上演,社会和人就会停留在原先的价值系统中,摄影师们也不会对那两个在纽约街头互不关联的人按下快门。

因此我愿意这么看:布列松成为布列松,也是西方社会在历史发展长河中的一个“决定性瞬间”。

二○二二年八月六日

于加州千橡城

本文部分图片由作者提供