经验之外

丘挺

在近几年的笔墨探索中,对积墨法与水法着力最多,积墨不仅仅是浓墨,还有淡墨积。龚半千晚年,黄宾虹,李可染属于浓墨积这一手法的代表。淡墨积在元人的作品中尤其多。如“以渴成润”法,我在读本科时曾下力气临摹过一些元人作品,特别钟情于倪云林与王蒙的“以渴成润”,这种手法秀润天成,浑然而不见笔墨痕的效果,即以干笔三五遍皴擦复加,从而达到温润的笔墨效果。这种手法来自董巨,而在纸本上,元四家尤为擅长。明清时的董其昌、四王,尤其是王鉴深得淡墨积的三昧,温润醇古,很秀雅。这种手法追求在相近的墨阶中墨色的变化与衔接,在笔醮墨时,又有细微的墨色变化——笔尖墨色较重,依次而淡。故笔笔生发中,便能极尽笔墨变化之能事,这是明清山水笔墨气息的一大特征。当代山水画在这种笔墨功夫上欠缺很大,这是对中间过渡阶段笔墨的皴擦点染的衔接与复加的笔墨能力问题。因此我在作山水画时,努力追求笔墨表现,能够在中间调的衔接上尽量丰富,在设色上也是希望能温润,往往以淡色罩染多遍,以求达到这种效果。

2000年,来北京读书,在笔墨实践中转而强化墨阶的对比,强调淡墨与浓墨的反差,以及积墨的运用,在画面上发挥干笔与湿笔的两种极致,即在一幅作品中将笔墨变化尽可能丰富地表现出来。

在用笔上,强调笔意本身所传递的情致与感受,特别是在状物的丰富性与生动性上,尽量以松动的笔法来写丰富的物象之“意”。我一直认为:沈括在《梦溪笔谈》中描述董源作画时所说的:“其用笔甚草草,近观之几不类物象,远观则景物粲然,幽情远思,如睹异境。……”

这种从容自由而不失严谨的笔墨生成是中国画最佳的造境状态,它本身便契合了山水的创作过程与观赏过程的体道与悟道的情境。这种笔墨造境包含着画家既自由又不逾规矩的轻松与潇洒,它伴随着某一画家创作历程和艺术家在视觉表现中错觉经验的探索不断深入以及山水画审美技道理念的统一,它也是中国山水画走向成熟之后一条正统的发展轴线,即由谨严刻画写实作风走向写意抒情的写真,以至后来的二米父子、元四家、方从义、沈周、董其昌、四僧、四王等等无不恪守这一技道统一的笔墨观念。

山水造境中这种从容的笔墨状态是很不容易调整出来的。既要有自如的笔意,又要能尽物态之理,我在写生时往往有这样的矛盾,很难做到统一。中国画的笔墨表现不能空洞,不能游离于物象的刻画而抽象地“笔墨游戏”,不能在状物时没有情致,忌板、刻、结、脏……古人总结的许多笔墨理法,值得我们好好地再认识与研究。

用墨是以用笔为根基的,因此,墨法要“厚、清、润、透”,厚是气厚,而非积得厚、堆得厚,淡墨也尽量要积得厚,前几年外出写生,经常用墨膏以图方便,近几年来甄选了一些古墨,研墨作画是希望在品相上纯正一些,气息上能醇古一点。

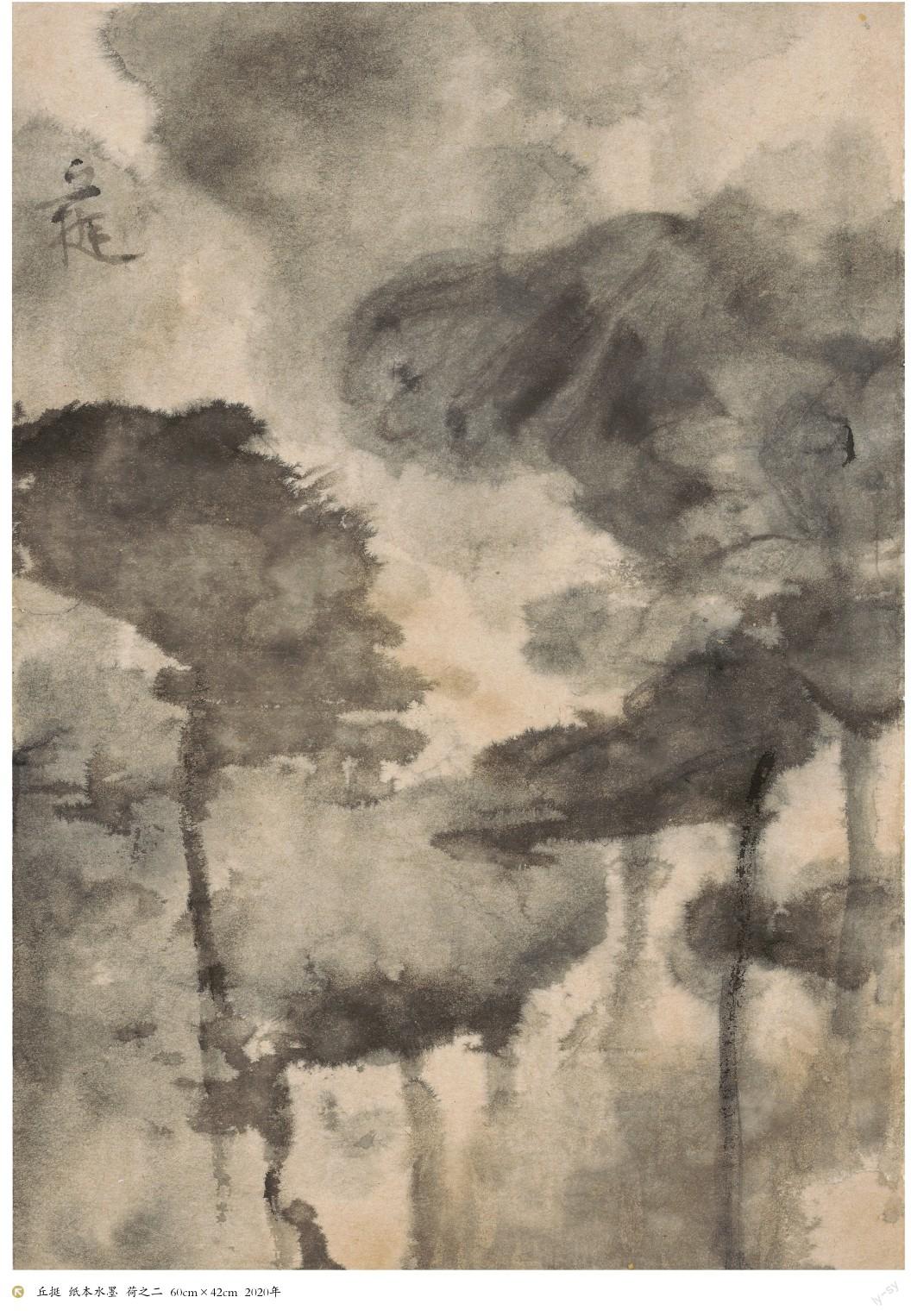

在笔墨晕染上,比较注重用水法、渍水、渍墨等手法,追求具体物象以外所产生的一些不确定的笔墨形象,即不具体,没有形象的“无”,藉此以传递出一些很潜在、朦胧的笔墨感受。我作画时,有时很陶醉于自己画面中的这些“虚无”的东西,我个人觉得,这些东西是中国画很可贵的东西。

自20世纪90年代以来,经常外出写生,写生不仅仅是搜集素材,自然造化与艺术表现的互动情境中最根本的手段就是写生。它也是接续传统的另一种状态,即古人、造化、自我三位一体的互证互生。我在写生中有一个很明确的思路,就是在情景交融中尽量表现出自然的丰富性与生动性,具体在笔墨表达上,希望通过现场写生去寻找一些最感性、最放松的东西,特别是用笔墨去表现那些秩序感较弱的景物,这样笔墨发挥的可能性就会更大,即希望以此来打破那些书斋中娴熟的笔墨操守经验以外的笔墨表现,这些笔墨状态与情绪和现场气氛息息相关,不断流变、不断生成、稍纵即逝。画到有状态时,也往往能如神来之笔。这些东西往往可能只是在某一作品的某一块局部中展现出来,弥足珍贵。

总体而言这几年的感受是:这些零零碎碎、时隐时显的笔墨状态,很感性、很生辣,有时也略显稚拙,但往往是最生动、最能打动人的地方——这些笔墨经验以外的东西,才是我最有收获的东西。

中国画的程式语汇很丰富,当代画家在力图确立个人风格的同时,往往又很容易被个性化的个人语汇包裹着而情致渐失,许多符号化的山水就是因为山水笔墨精神的失缺。符号化的笔墨如果在造境时游离于情致之外,则很难以更深入、更有生命力的笔墨语言表现去物化,因此,笔墨经验是把双刃剑,它是很个人化的东西,但又有其最基本的价值标准。我想追求的是那种活泼泼的笔墨表現,而且笔墨语言的载体与容量要大,这样才有可持续发展的可能,才可以不断丰富、不断深化与提高。

本专题责任编辑:薛源