集体经济内源式发展的逻辑表征

范志雄 徐辉

摘要:目前,我国农村地区普遍存在以合作社为依托的集体经济,而村集体经济内源式发展涵盖了发展决策主导化、发展过程本地化以及发展收益普惠化。以甘肃省W村发展的个案经验为例,着重分析村庄精英和政府行为在置于熟人场域下对村集体经济内源式发展的实践逻辑和作用机制。研究表明:一是村庄精英和政府行为的双重运作有助于资源重构、主体意识增强和地方认同;二是集体经济作用形式的交替演变可以有效缓解由村内成员高度异质性造成的发展难题,进而增强村集体经济内源式发展的柔韧性;三是以产业主导的实体经济是集体经济内源式发展的有机载体,有助于拓宽农户增收渠道和重塑村庄产业形态。

关键词:村集体经济;内源式发展;村庄精英;政府行为

中图分类号:C916;F046.32 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)04-0009-08

一、问题的提出

壮大集体经济是新时代推进乡村振兴战略和促进共同富裕的重要举措[1],对拓宽农户增收渠道[2]、提升基层治理能力[3]和实现农业农村现代化发展有着重要作用。目前,如何通过增强集体经济发展来巩固脱贫成果和推进乡村振兴战略的实施,是当前学术界研究的熱点。从现有研究来看主要集中在以下几个方面:一是以政府主导的资源嵌入式发展[4],这种普惠式发展与村庄源生性资源相结合,形成以资源依赖为主的互惠共生关系,弥补了集体经济发展过程中存在的政策资源短板,实现了集体经济内源式发展的动力转化升级,为集体经济创造了良好的发展条件[5]。二是以村庄资源为依托的自发式发展[6],强调村庄发展过程中的主体意识和自治功能[7],激发村庄精英的村社理性作用,积极引导村庄依托劳动力、土地以及其他生产资料等资源优势,形成现代公共治理体系下集体经济发展的乡村新模式。而资源匮乏型村庄往往受制于资源约束难以走上内源式发展道路[8]。三是多重资源运作的驱动式发展,着眼于集体经济在发展初期的资源劣势,发展成熟期的存续性以及发展后期的瓶颈障碍,强调内部主体与外部主体之间的互动性,内源式整合和外源式嵌入的有机结合以及对政府理性和村社理性的科学认知[9]。

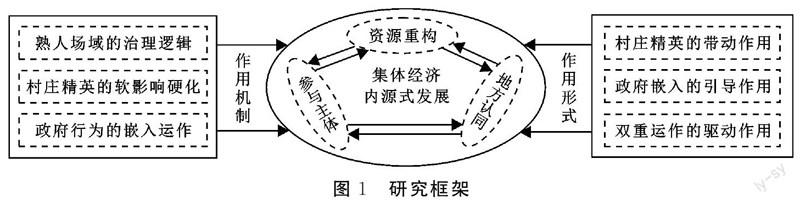

但在农村实际发展过程中,往往忽略了村集体活动所发生的场域对村内资源的集聚能力和村外资源的吸纳能力的影响[10]。而内源式发展主要是参与主体的角色认知和利益驱动下达成村庄发展共识,展现村庄资源的重构和后发优势,进而提高发展决策的主导化、过程的本地化以及收益的普惠化[11],以此增强集体经济发展成果的地方认同感、参与主体的归属感和成就感,其特征与我国农村发展集体经济所需的社会场域高度契合。因此,本文基于甘肃省W村的个案经验,结合内源式发展理论的构成要素,探讨村庄精英和政府行为在置于熟人场域下对集体经济内源式发展影响的实践特征和作用机理,以阐释村庄精英与政府行为在村庄内源式发展中的作用,对推进乡村振兴和促进共同富裕显得尤为重要。

二、案例简介及选择原因

(一)案例简介

W村位于甘肃省张掖市,2001年前,W村依旧以传统小农种植业为主,由于土地细碎化程度高、机械化程度低以及自然灾害频发等多重因素叠加,导致农业种植规模狭小、农产品附加值低下和农民收入薄弱等问题突出。2001年以来,在党支部书记马某的带领下开始转变发展思路,引导村民种植甘草和经营温室大棚,但由于市场竞争和产品质量等问题,导致种植失败,严重挫伤了村民的种植积极性,也降低了马某在村民心中的信任度。2008年开始,马某在吸取前期失败教训和充分考察市场的基础上,发挥村庄种养殖优势,借助政府养殖项目,成立了奶牛养殖合作社,对全村人员进行思想动员,发动村民集资入股,不到三个月的时间盈利200多万,极大地激发了村民参与养殖的积极性,也为该村发展集体经济赚取了第一桶金。随后合作社实施配股分红的方式,发动全村农户以集体用地、按资或按劳的方式入股参与合作社,进一步深挖村庄资源红利,实现了机械化种植和规模化养殖,有效解决了牧草不足、粪便处理、用地不足等问题。

随着资本的积累,该村集体经济发展不断壮大,积极完善村内基础设施和大力发展公益事业。如设立老年基金和助学基金等,逐步形成了“政府扶持,精英引导,抱团发展,共同富裕”的共识,并以“草畜并举、农牧互促”的发展思路,培育新的经济增长点。深挖W村从贫困村成为集体经济发展典范背后的原因和作用机制,对研究集体经济内源式发展具有重要的启示意义。因此,笔者于2020年11月份、2021年1月份对该村进行系统调研,以个案经验的方法来分析W村集体经济内源式发展的实践逻辑(见图1)。

(二)案例选择原因

本文之所以选择甘肃省W村作为案例研究,理由有三:一是该村集体经济发展相对成熟,其中村庄精英在集体经济内源式发展中扮演着“当家人”的重要角色,起到联结群众与政府的桥梁纽带作用,充分展现出村庄精英的经济价值和社会价值。二是该村印证了集体经济内源式发展对拓宽农民增收渠道、促进产业转型和规模化经营的助推作用,高度契合内源式发展理论的构成要素和作用机制。三是该村作为集体经济发展的典范,在政府行为和村庄精英的双重作用下,对村庄资源进行整合,有序引导村民普遍参与,得到社会各界的高度认可。所以,以W村作为研究案例对其他村庄增强内源式发展能力、实现产业兴旺、促进共同富裕有着较强的借鉴意义。

三、集体经济内源式发展的作用机制

费孝通先生提出的“差序格局”说深刻地刻画了在中国传统乡土社会中人际关系的特征,主要是个体在血缘、地缘和亲缘的基础上增强内心的归属感和依附性,从而交织出具有独立性的网格状地域空间。然而,随着现代文明的冲击,村民原子化、村庄过疏化、集体松散化和资源闲置化的“现代性”困境凸显,对形成集体发展共同体有着较强的阻碍作用。因此不得不在现代基层治理与传统乡村的公序良俗中寻求双重支点来增强村集体活动的聚合力,而政府行为和村庄精英在置于熟人场域下对促进村集体经济内源式发展有着重要作用。

(一)熟人场域的治理逻辑

熟人社会关系作为村庄象征性资源,当被参与主体加以利用并产生效益时就会转化为社会资本,也成为村庄在特定逻辑下自身演化和客观存在的场域空间[12]。这种场域空间在生活中会形成约定俗成的价值规范,內化于村民的日常行为和思想意识之中,而村庄治理依靠“礼治”来维持日常经营活动成为常态,情面原则成为非经营目标的约束条件。但村民会受“逐名”的社会逻辑和“谋利”的经济逻辑双重影响[13],进而导致行为逻辑与发展需求脱嵌,参与集体经济活动的意愿降低。有学者研究得出,现实中诱导村民参与集体行动有助于公共事务的处理[14]。另外,场域和资本的主体际性决定着集体经济活动参与主体之间存在客观关系,且参与主体会不断总结发展经验,将其变为指导其他行动者观念认知和行为选择的评判标准,所以在传统乡村社会中形成的场域惯习会掺杂着附有主观意识的非刺激性情感行为。此外,基于村庄场景嵌入的非正式场合成为信息输送的纽带[15],在村集体经济内源式发展的过程中村庄精英和政府可以借助这种信息对称进行资源识别和整合,进而成为引导村民参加生产和再生产的重要基础。

(二)村庄精英的软影响硬化

村庄精英是指具有调动和协调村内资源能力的人,在村庄熟人场域中利用社会地位和声望,对村庄资源和成员进行动员,是村落权力格局和公序良俗中不可或缺的部分[16]。随着项目进村,村庄精英与基层政府之间的联系更加紧密,村庄精英对资源的敏感性、个人能力以及财富积累等占绝对优势,凭借自身在熟人场域中的人际关系、声誉、面子和信任等软影响,统筹村庄产业发展、乡情治理和经济建设,积极探索和优化村庄自治的管理机制,充当基层政府与普通群众良好沟通的桥梁。另外,村庄精英作为农村经济转型的重要推手,较为在意自身身份认同和面子形象,进而向基层干部靠拢且将这种政治资源作为俘获经济资源的重要途径。从某种程度上来讲,村庄精英对资源的俘获是基层政府的嵌入和投射[17]。此外,村庄精英借助业缘关系的再造,通过年龄相仿和行业相近等关系进行类聚,使其拥有庞大的社会关系网和丰富的生产经验,凭借资源优势更好地主导村集体经济内源式发展[18],充当整合村内资源和承接村外资源的有机载体,进而增强集体经济发展后劲。

(三)政府行为的嵌入运作

在我国基层治理结构中,政府行为下的资源嵌入与村庄精英形成互促共生关系[19]。然而,这种关系在资源转化和利用过程中并不对称,有可能会忽略发展公平、生态环境保护等问题,加之传播条件的限制和人为造成的曲解,使政府行为深入基层治理的成本过高,所以不得不借助熟人场域中的内生力量,在法律认可下建立并维护以儒家伦理纲常为主的村庄共识,深度挖掘乡土资源来协助国家基层治理。政府行为的嵌入是村集体经济发展的直接动力,有研究表明,新型农业经营主体是政府推动产业转型的承担者和践行者[20],经营规模和验收标准均是政府干预的结果,采用资金补贴、干预治理、项目运作和政策试点等具有资源性和导向性的行政赋权来“诱民致富”“劝民致富”,这种政府行为嵌入熟人场域的发展方式,打破了农户家庭“小而散、乱而空”的发展惯性,通过汇集行政资源来为村庄发展提供制度性保障和释放体制空间,驱动行政资源由“供养式、泛福利化”嵌入逐渐向村庄“内源式发展”转变,所以必须利用某种具有聚合力的组织化力量来突破,从而实现资本与劳动的双密集型经营。

总体而言,熟人社会、村庄精英和政府行为之间具有高度亲和性,从不同程度揭示了我国村集体经济发展的动力机制,三者融合对推进农村构建产业共融、产权共有、村民共治、发展共享的村集体经济内源式发展有着不可替代的作用。

四、集体经济内源式发展的实践逻辑

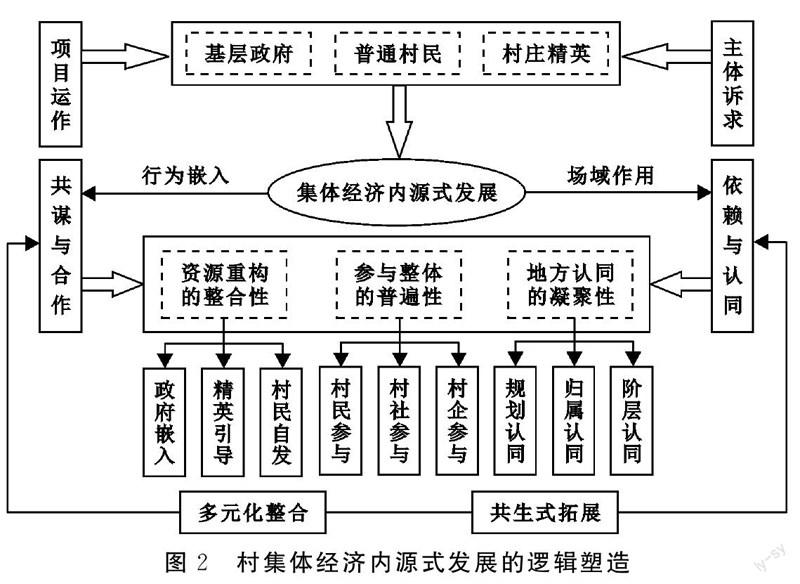

在村庄面临“现代性”困境下,村集体经济内源式发展是重构村庄资源、增强村民归属感和地方认同、突破村集体经济发展瓶颈和提升基层治理能力的重要举措。W村集体经济采用“政府行政嵌入、龙头企业承载、主导产业支撑、合作社抱团发展、群众土地入股、劳力就地务工”的方式,充分体现出产业发展的本地化,且在经营管理上凸显出村民主体性和地方认同性,引导村民走上合作共赢、共富、共享的发展之路(见图2)。

(一)资源重构的整合性

1.政府嵌入。村社作为农业经营的地域主体之一,是具有现代化功能载体的基础性单位。在村内集体经济形成规模化的过程中,政府是公共基础设施的主要供给者。在当前土地流转、返包承租以及土地确权愈加明了的条件下,清晰化的“产权私有”成为阻碍村集体经济组织化的关键因素。因此,W村在政府项目嵌入下积极发挥集体经济的作用,行政指导土地流转,通过厘清产权归属,明晰经营主体,采取存量折股、增量配股以及土地入股形式,对集体农场荒地、耕地使用权和旧宅基地进行流转入股,缓解了村集体经济规模发展过程中的用地不足难题。

2.精英引导。当集体经济产生规模效应时,村庄精英扮演着多重角色,由先前作为农民与政府沟通的桥梁逐渐扮演起农民与市场的代理人。在W村,马某和众多致富能手作为村庄精英的代表,通过业缘关系、自建、联营、托管等吸纳抱团发展方式,积极洽谈并与国内知名乳业共同打造奶源基地,在全省共布局20个奶牛养殖产业项目,通过招商引资落实8个养殖基地。在D县吸纳了2 000多贫困户和当地39家合作社持资入股,这种吸纳反哺的发展模式不但解决了贫困户就业和收入问题,也产生强烈的辐射效应,带动当地经济发展和实现资本积累。与此同时,在政府的帮助下邀请省内科研机构和高校专家莅临基地进行技术指导,组织并带领致富能手到国内各知名养殖基地进行参观和培训,始终秉持内引外联的抱团发展理念。

3.村民自发。资源重构是通过外力对各类资源进行重新组合,或对资源时空分布进行干预。随着农村集体经济的发展,村庄资源使用效率低下和分布不均等问题突出,加之农户个体发展意识薄弱,从而产生群体分化和社会分层,这成为制约村集体经济发展过程中资源高效利用的一种结构性因素,进而决定着村集体经济组织的运营管理、抗风险能力以及利益分配等问题。W村农户立足特色优势,整合城郊土地资源,有289户农户自发集资创办占地面积130亩的奶牛场,并成立了妇女专业合作社,辐射本村7个村民小组以及周边邻村,促进资源共用、技术共享,不仅提高了资源使用效率,还降低了养殖资产专用性造成的沉没成本,共同推动以村社为基础单位带有内源式发展色彩的农业转型。

(二)参与主体的普遍性

1.村民参与。内源式发展对村民发挥自主性和积极性有着重要作用。不同村民已形成超出家庭层面的意识认同,如对村域、镇域经济发展的责任感以及对村内传统文化的坚守,这些意识认同使得村民用家庭以外的標准来考量自身价值,进而规范自身在集体经济发展中的行为选择。外出务工模式塑造的外向型利益联结体,导致参与主体缺位村集体经济发展,而奶牛养殖合作社提供的就业岗位和丰厚的劳动报酬成为返乡群体坚实的后盾。W村7个村民小组385户在政府和马某的积极引导下以集体土地、自有土地、劳动力和资金入股的形式参与村集体经济发展,并给予邻村152户脱贫户配股分红,为15名愿意在合作社上班的建档立卡户提供就业岗位,不仅拓宽了收入渠道,也增强了村民的主人翁意识。

2.村社参与。村社作为村庄治理的有机载体,形成的村庄熟人场域具有较强的封闭性和保护村内资源的天然禀性,使得集体经济发展带有排外色彩。所以村庄精英和基层干部通过各种方式进行成员动员、组织动员和资源动员来增强集体经济发展的辐射效应,并利用自身在村庄内部的威望和对市场的敏锐观察力,借助熟人场域中的信息对称优势,在各社培植党员致富带头人,对土地进行规模化和机械化经营。通过对全村1 864亩耕地和2万亩集体农场荒地以流转、托管生产和返租承包的形式进行重新整合,解决了土地细碎化、牛场建设用地和饲草种植等问题,并吸纳周边村庄和农户积极参与集体经济发展,既降低了村域经济的地域排外色彩,又增强了社会各界对集体经济发展的地方认同。

3.村企参与。在村集体经济内源式发展的过程中,村民受传统小农自我认知的束缚,在发展所需条件和技能培训等方面缺乏自主性,难以产生主体认同。相比而言,村庄精英带领下的养殖合作社得到广泛关注。在充分利用资源优势的前提下,奶牛养殖合作社的管理人员会根据农户从事的岗位要求来安排技术指导、安全管理和操作规程等内容,通过岗前带薪培训、岗上跟进培训的方式,让成员尽快熟悉工作流程和操作技能,适应工作环境,在家门口实现就近就业。区别于政府行为下的强制性资源分配,村民作为“理性小农”,通过自主判断、理性选择到欣然接受,更愿意参加具有民主性和能发挥主动性的养殖合作社。

(三)地方认同的凝聚性

1.规划认同。合作社是农户嵌入乡村经济发展的有效途径,合作社可以增强农户在村集体经济发展过程中的主体地位,实现自身价值和满足利益诉求,更具有内源式发展的普适性。W村合作社秉持“内引外联、优化资源、务实求精、跨越发展”的理念,积极响应国家扶贫号召,立足当地优势,帮助和引导民间资本流向农村经济发展,先后成立18个大型养殖合作社,产值累计23亿元。以“公司支部+合作社+养殖大户+农户”为集体经济发展模式,打造全产业链养殖,对当地发展起到“典型引领、产业富民、辐射带动”的关键作用。此外,合作社对村庄格局和社会秩序等进行重新规划和整治得到了社会的高度认可,重塑了集体经济在村庄发展中的主导地位,也夯实了村集体经济内源式发展的社会基础。

2.归属认同。内源式发展理论认为深度挖掘资源红利、强调本土主体意识以及文化归属是集体经济发展的关键所在。一旦村民认为村集体经济发展符合自身利益诉求,这种心理归属会诱导自己主动参与村集体活动,从而形成以心理归属为纽带的地方认同感,成为内源式发展的动力源。村民作为熟人场域的载体,深受企业文化和熟人社会“情面原则”的软影响。在马某的倡导下,W村每年都会如期举行“爱村日”活动,评选并奖励为村庄经济发展、爱村爱党和村庄精神文明建设做出贡献的个人。给80岁以上的老人额外补贴村级养老金、提供鲜奶服务并对学生提供奖学金等,这一系列举措增强了村民的主体意识和凝聚力,使得村民对集体产生高度认同。

3.阶层认同。以合作社为依托的村集体经济是拓宽农户收入渠道、促进产业兴旺和实现城乡再平衡的优先选择。随着村庄发展的变迁,村庄内部群体分化和阶层分化是无法规避的,必有先富群体,被称之为“中坚阶层”,或被称为“致富带头人”。村庄精英对村庄“中坚阶层”的示范效应远大于普通村民,“中坚阶层”同时是村集体经济产业化发展的有力助推者。W村以建立“牛超市”和“基地养殖大户”为基础,培育以“中坚阶层”为主的适度规模养殖,为其提供贷款支持、保险赔付、育牛投放、技术培训、回收加工等全产业链服务。

综上,资源重构、参与主体和地方认同作为以合作社为依托的村集体经济内源式发展的共同载体,展现出乡村经济发展的地方归属和内生资源优势。

五、集体经济内源式发展的作用形式

根据集体行动理论,村集体经济内源式发展必然糅合着带动机制的交互性,而参与主体深受带动机制的影响。在非合作博弈的构架下,所有参与主体如要实现帕累托最优,就必须根据参与主体的个体特征、资源优势以及充当的角色来协调,以此削弱参与主体的异质性和实施集体活动时产生的局限性。因此,面对众多异质性参与主体,不同的带动机制会弱化由异质性造成的困扰,从而降低经营风险。

(一)村庄精英的带动作用

村庄精英对村庄产业发展发挥着引领作用,其凭借雄厚的经济实力、丰富的养殖经验和敏感的市场判断,将以市场信息作为是否扩大养殖规模的依据,然后根据农户意愿表达以契约形式将养殖计划分摊给农户,以价格保护和按约收购的方式进行交易,既保障了参与主体的利益诉求,又在形成规模集聚效应的基础上降低了双方的经营风险。养殖大户作为村庄精英,对农户的养殖行为起到“示范效应”,并制定“一对多”的帮扶计划,将分散性强、个体操作、风险小的养殖计划分摊给农户,农户依旧以家庭为生产单位,在突出特色发展的同时形成小规模经济。此外,合作社为了保障养殖户的收益,减少中间商等贩运环节,将农户准备出栏的牛犊和育肥牛让养殖带头人直接运往合作社,实行累进奖励制度,通过利润让渡的形式激发养殖带头人和村民内生发展动力。

(二)政府嵌入的驱动作用

政府通过以村庄精英和党员中心户等为联结载体,增强农户与村集体之间的联系,充分发挥党员和村庄精英在村集体经济发展中的先锋模范作用,助推基层政府满足农户的期望诉求和发挥资源再造优势,进而凝聚推动村集体经济发展的一切力量。W村先后组建6个产业党支部,把160多名党员根据产业分布编入其中,带动全村340多户群众在产业链上稳步增收致富。村党支部每年配资30多万元,选配合作社管理人员和致富带头人到蒙牛、菊乐等大企业进行实地考察和培训,以产业发展为依托,带动农民脱贫致富。村庄在短期内可以借助“政府发包”式的资源嵌入来提高集体经济发展能力,但易出现资源错配和精英俘获等负面影响,进而降低村庄发展需求与资源分配的契合性。要想增强村庄发展的柔韧性,避免这种“供养式、泛福利化”的资源嵌入,应通过精英引领、政府吸纳、项目运作等方式夯实发展基础,进而增强集体经济内生发展动力,实现规模化经营。

(三)双重运作的整合作用

村集体经济组织作为村庄精英和政府行为双重运作的产物,由政府项目扶持、龙头企业牵头、合作社为联结点,将分散的农户以股份形式联结起来,展开生产经营活动,为入股农户谋取经济利益和分享合作剩余,在很大程度上拓宽了农户增收渠道,为夯实集体经济内源式发展奠定基础。W村在政府的积极引导下,该村大胆尝试“农户入股、集体经营、定期分红、共同富裕”的集体经济发展模式,以每年800元、逐年递增5%的价格,吸收385户农户,1 864亩耕地经营权入股,组建5个产供销一体化奶牛养殖场,并将2万亩集体农场荒地,以每亩900元折价,按500元1股,每股分红150元作为集体资本积累,为设立公共事务基金和建设村集体基础设施奠定了基础。在深挖村庄资源红利的同时,保障了集体用地合法化经营,解决了养殖用地规模化的发展难题。

六、结论与启示

在村集体经济发展过程中,村庄精英和政府行为置于熟人场域下对促进村集体经济内源式发展有着不可替代的作用。本文通过对W村的案例研究得出:(1)政府行为引导下的资源嵌入为村庄精英提供资源俘获机会,进而促进村庄资源重构和增强村集体经济内源式发展的柔韧性。(2)村集体经济内源式发展有助于提高村民的主体意识,增强以心理归属为纽带的地方认同,夯实了内源式发展的社会基础。(3)集体经济作用形式的交替演变可以缓解由集体成员高度异质性造成的发展难题,满足了广大村民的利益訴求。(4)以产业主导的实体经济是村集体经济内源式发展的有机载体,有助于拓宽农户增收渠道和重塑村庄产业形态。

基于此,本文得到以下政策启示:一是普通农户往往处于农业经营主体的边缘地位,应加强对普通农户的扶持和保护,通过政府培训、干部宣传以及精英指导等方式来提高普通村民的主体意识和整体素质,激发村民参与集体经济的积极性。二是构建多元化的村庄精英治理体系和建立健全利益联结机制,在积极引导村庄精英参与村庄治理和经济发展的同时,强调村庄精英治理行为的规范性,以此降低精英俘获的负面影响。三是政府作为推动村集体经济内源式发展的外部动力,应着重考虑顶层设计与本土发展的高度契合性,科学规划集体经济发展的功能性布局,转变供养式、泛福利化的帮扶思路,培育村庄内生发展动力。四是围绕村庄产业结构和资源优势,坚持政府项目运作,以市场需求为导向、企业平台为支撑、基地践行为核心、农户发展为目标,实现强村与富民协调推进,以此增强村集体经济发展的可持续性。

参考文献:

[1]张玉强,张雷.乡村振兴内源式发展的动力机制研究——基于上海市Y村的案例考察[J].东北大学学报(社会科学版),2019,21(05):497-504.

[2]赵智奎,龚云,彭海红,等.实施乡村振兴战略,壮大集体经济(笔谈)[J].河南社会科学,2020,28(05):1-15.

[3]张环宙,黄超超,周永广.内生式发展模式研究综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007(02):61-68.

[4]王宏波,李天姿,金栋昌.论新型集体经济在欠发达地区农村市场化中的作用[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(04):70-76.

[5]吴小青,黎春娴.“三社联动+”助力乡村振兴的实践与思考——以实施乡村振兴战略为背景[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,33(04):16-21.

[6]许泉,万学远,张龙耀.新型农村集体经济发展路径创新[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(05):101-106.

[7]周立,奚云霄,马荟,等.资源匮乏型村庄如何发展新型集体经济?——基于公共治理说的陕西袁家村案例分析[J].中国农村经济,2021(01):91-111.

[8]陈恩,李丽.传统农村社区的外源性转型及适应机制——基于一个海南失地农民安置区的田野调查[J].海南师范大学学报(社会科学版),2018,31(02):89-95.

[9]周娟.农村集体经济组织在乡村产业振兴中的作用机制研究——以“企业+农村集体经济组织+农户”模式为例[J].农业经济问题,2020(11):16-24.

[10]张欢.新时代提升农民组织化路径:烟台再造集体例证[J].重庆社会科学,2020(06):38-50.

[11]马荟,庞欣,奚云霄,等.熟人社会、村庄动员与内源式发展——以陕西省袁家村为例[J].中国农村观察,2020(03):28-41.

[12]刘小珉,刘诗谣.乡村精英带动扶贫的实践逻辑——一个基于场域理论解释湘西Z村脱贫经验的尝试[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2021,48(02):74-85.

[13]钱全.结构化视角下村治场域类型及基层自治分化[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(01):69-78.

[14]刘雪姣.分配型协商民主的现实基础与运行逻辑——基于鄂中W村的实证调研[J].求实,2021(02):21-36.

[15]阎云翔.差序格局与中国文化的等级观[J].社会学研究,2006(04):201-213.

[16]卢素文,艾斌.资源依赖与精英行为:农村社会组织与基层政府的双向依赖和监督[J].中国农村观察,2021(04):50-66.

[17]陈文琼.富人治村与不完整乡镇政权的自我削弱?——项目进村背景下华北平原村级治理重构的经验启示[J].中国农村观察,2020(01):29-43.

[18]罗家德,孙瑜,谢朝霞,等.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101.

[19]李祖佩.项目进村与乡村治理重构——一项基于村庄本位的考察[J].中国农村观察,2013(04):2-13.

[20]陈航英.扎根乡土:新型农业经营主体发展的社会基础[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(05):25-31.

Logical Characterization of Endogenous Development of Collective Economy

——A Case of W Village in Gansu ProvinceFAN Zhixiong,XU Hui

(School of Economics,Lanzhou University,Lanzhou730000,China)Abstract:At present,popular economic organizations in rural areas of China are village collective economic organizations based on cooperatives,and the endogenous development of the village collective economy covers the dominance of development decision-making,the localization of the development process,and the inclusive of development benefits.Through the experience of the development of W village in Gansu Province,the village elite and government behavior were discussed in the practice characteristics and mechanism of action of endogenous development of villages under the acquainted population field.The results show that the dual operation of village elites and government is conducive to resource reconstruction,subject consciousness enhancing and local identity.The flexible evolution of different forms can effectively alleviate the development problems caused by the high heterogeneity of village members and further enhance the flexibility of the endogenous development of village collective economy.Thirdly, the industry-led real economy is the carrier of the internal development of village collective economy,which helps to broaden the farmers income channels and reshape the village industrial form.

Key words:village collective economy;endogenous development;village elite;government behavior

(責任编辑:马欣荣)