论激发学生学习数学的兴趣

彭青

摘 要:托尔斯泰曾指出“成功的数学所需要的不是强制,而是激发学生的兴趣。”打开兴趣这扇门,孩子们会用好奇心去寻求知识给他们带来的乐趣,让你意想不到的挖掘出孩子的学习潜力。因此,在教学中浅谈如何重视学习兴趣的培养,提高教学质量。本文从四方面阐述:一、利用直观教学,培养学习兴趣。二、实践探究,发展学习兴趣。三、以生动的生活情境理解知识的本质,增加学习兴趣。四、画“数学”,提高学习兴趣。

关键词:直观教学;实践探究;生活情境;画“数学”;兴趣

教师备课不光要备学生,更重要是备教材,要吃透教材,挖掘教材中的知识的本质,回到教学本质进行教学时十分重要的。“兴趣是最好的老师”。数学课上,我和孩子们建立了平等、融洽的师生关系,首先我会用我的个人“魅力”让我的孩子们爱上我,这样他们才会喜欢数学,才会喜欢上数学课。我发挥教师的主导作用,让我的课堂“活”起来,激发学生兴趣,现结合自己的教学实践谈几点思考。

一、利用直观教学,培养学习兴趣。

在教学中,“学具”的优点是:看得见,摸得着。学生印象深刻,不容易忘记,而且可以动手操作,孩子们都很感兴趣。例如在教学北师大版《包装的学问》这节课时,让每个学生把准备8盒同样大小的抽纸盒,学生直观的观察,老师提问:如果把两盒相同的抽纸包成一包,怎么包才能更节约包装纸呢?“节约”什么意思?要是包装纸用得最少,就是表面积最小。学生利用了抽纸盒摆一摆,算一算。通过动手直观操作发现了规律并能完整的把总结、描述发现:重合的面积越大,节约的包装纸就越多。每个学生都积极的参加了这一教学活动,兴趣很高,老师又运用准确、简明的数学语言做出总结,使学生从抽象认识上升到具象认识,学生也明白:如果把两盒相同的抽纸包成一包,怎么包才能更节约包装纸呢?只要计算出重叠面积是简单的方法。老师追问:是不是所有的情况都是这样的呢?如果把6盒相同的抽纸包成一包,怎么包才能更节约包装纸呢?如果是10本数学书呢?一个又一个层层深入的问题,孩子们的兴趣被调动起来了,学习的兴趣盎然。他们对知识的渴望如饥似渴,不断尝试的探索,培养了学习数学的兴趣。

二、实践探究,发展学习兴趣。

通过实践探究的趣味性可以很好地激发他们的求知欲,教学中,教师要提供更多的机会让学生动手操作,在活动中,发展学习的兴趣,获得知识,也增加了信心。例如教学北师大版的《1千米有多长》中,学生已有的1米有多长的经验。但是千米是抽象的。我让孩子们先有50个小朋友手拉手感受50米有多长,再让孩子们有自己的步子去度量50米有多少步?接着感受100米有多少步?通过这样的实践探究,用知识的迁移办法,说说1千米到底有多长?孩子们在实践探究后印象及其深刻,他们会用自己实践探究得到经验来分享。孩子们都被这样“有事可做”的课堂模式深深的吸引,很自觉的参加到学习中来,在实践探究的过程中不断的思考,思维得到不断的碰撞,不间断的猜想,探究,验证,得到发现。孩子的学习兴趣越学越浓。还加上老师的表扬,肯定“你们善于思考”、“你们是小小数学家”极大地鼓舞了他们的信心,发展了他们对学习数学的兴趣。

三、以生动的生活情境理解知识的本质,增加学习兴趣。

脱离生活实际的数学是抽象的,枯燥无味的。把数学变成有形,有色,有味,有声音……孩子们对于各种概念的描述、公式的推导、空间的想象、数学方法的创新不再害怕,更多的是期待,对自己充满了自信。因此在教学中以生动的生活情境,运用课件,实物教具,生动又形象地引导学生去观察、分析、综合。从而水到渠成的理解了知识的本质,获取了新知,同时也提高了孩子们的学习兴趣。例如北师大版的《课桌有多长》这课中,让学生通过用自己的方式来测量课桌有多长?得到:测量的标准不同,所得的结果也就不同了。要用统一的长度来进行测量。在统一标准后,让学生再次实际操作和问答中明确了思维方式,抓住了知识的本质,弄懂了我们测量长度的时候,主要就是看这个长度里面包含了几个这样的1厘米,它的长度就是几厘米。以生动的生活情境感受到数学来源于生活,利用生活的经验梳理了数学知识产生的过程,动手测量、认真观察、团队合作,猜想验证探究掌握数学知识, 真正意义上理解了厘米的本质。增加了数学的趣味性。

四、画“数学”,提高学习兴趣。

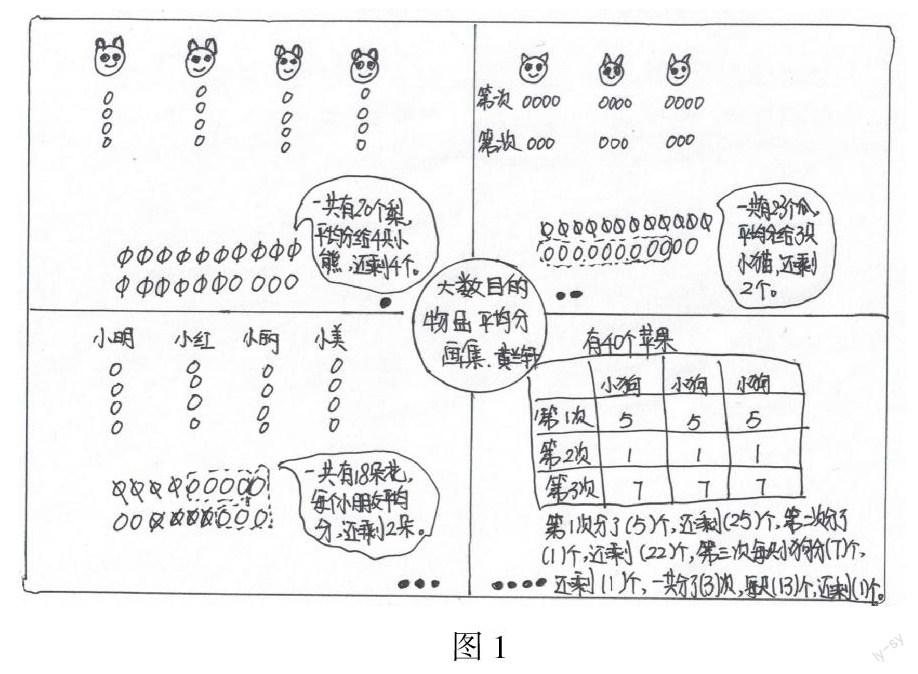

在新课改的下,越来越注重学科的的核心素养,怎样使数学课堂“活”起来,让孩子在课堂上“动”起来,孩子们的思维“跳跃”起来,是教师们深思的问题。根据孩子们的特点,让他们又自己独特的方式来表达用文字,用算式,用符号,或者“画”数学。在学生的“画”里,展现了孩子们对知识点的思考过程,体现了分析的方法的创作,渗透了数学的思想。在《邮票的张数》中,孩子们画线段图对数量关系的分析,找到等量关系式而列出方程,通过画“数学”对方程的建模起来潜移默化的作用。在《表内乘法》中,很多老师都是让学生背乘法口诀,形成机械记忆,但是我让学生画4乘5等于20,孩子们的思维很开阔,想法很多,兴趣很浓。有孩子画了四个盘子,一个盘子有5个苹果;有的孩子们一排画四个圆圈,画了5排……这样的数学融入了孩子对数学概念的理解,真正的明白了乘法的意义。有的题目孩子们可能列不出算式,但能“画”出正确的结果。“画”更是孩子学习数学、理解抽象到具体化的一个重要阶段。例如:北师大版的《大数目的平均分》中,我让孩子把自己的想法画出来。孩子们画的不完美,但是都很有想法的,再四格画中,每部分都是独立了,每格之间又是有联系的。图1中孩子举了不同的总数,把图升华到了表格,还是图文结合,在讲解的时候用图和表格作对比,告诉我们表格的简洁性和应用性。可见“画”体现了学生个性,而且孩子们背后的思考却各不相同,对知识的理解也不同。孩子们的“画”各有千秋,但是思维却“活”了,他们都用自己的方式理解了平均分的意义。提高了孩子们对学习数学的兴趣。

五、结束语

我们从利用直观教学,培养学习兴趣;接着让学生不断的实践探究,发展学习兴趣;再以生动的生活情境理解知识的本质,增加学习兴趣;最后把自己的独特见解用画“数学”方式呈现,提高学习兴趣。让学生成为课堂真正的主人,激发学生学习兴趣。更有效地提高课堂教学效率,提高教学质量。

参考文献:

[1]胡美芳.浅谈激发学生学习数学的兴趣 [J].讀与写(教师版),素质教育论坛2013(5):28-29.

[2]蔡梦婷.巧用画图绘活数学[J].小学数学参考,2021(32):45-46.