一位语文老师的实验教学精品课

在新课程改革背景下开展小学语文教学,中山市西区沙朗小学的陆秋卉老师有效秉持学科融合这一发展观念,将小学语文与小学科学活动有效融合,设计本次语文习作教学实验精品课程。

一、实验精品课

(一)课程背景

本单元以“观察与发现”为主题,编排了三篇课文,从不同角度介绍了作者留心观察获得的各种发现,尤其是《蜜蜂》一文,对学生如何写一项实验,如何把实验的过程写清楚,具有启发性。

这一次的习作是要求学生写曾经做过的一项小实验,旨在培养学生留心观察的习惯和有序表达的能力。而“观察事物的变化,把实验过程写清楚”是本次习作重点。

通过丰富多元的课程教育指导,切实提高学生的探究能力,逐步提升学生的认知能力与语言表达能力。

(二)教学目标

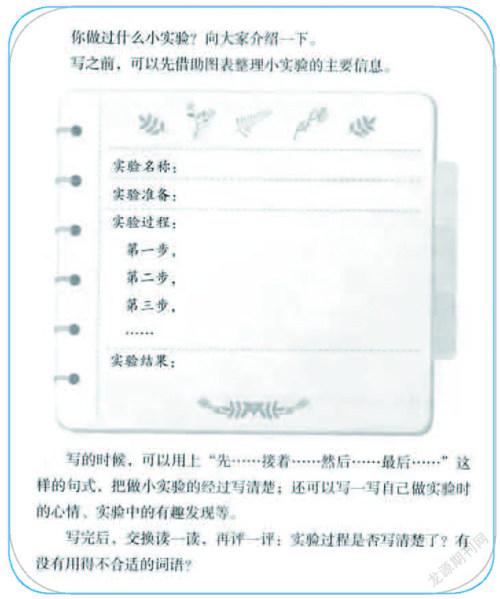

学生借助课本习作单元,梳理清楚做一项小实验所需的基本要素,如:实验准备、实验过程、实验结果;学生在真实的场景下动手操作,并运用关联词,如“先……接着……然后……最后……”,把小实验的过程写清楚;学生通过同伴间合作的方式修改自己的习作,表达出做实验时的心情和有趣的發现;通过小实验,培养学生的动手实践能力和探索精神。

(三)教学过程

1.实验之前 梳理习作

回顾学生自己曾经做过的有代表性的小实验,通过对小实验项目的梳理,明确自己的实验过程:准备阶段、实验过程、实验结果。根据梳理结果,明确整体习作框架。

2.实验之中 反思过程

教师按照“首先……接着……最后”的顺序说明“铅笔扎水袋”实验的准备、过程、结果。学生按照教师指示进行实验。通过学生获得的不同实验结果(有的学生实验成功、有的学生实验失败),教师引导学生进行反思。学生总结出失败的原因:在实验过程当中,部分学生没有注意实验细节,导致了实验失败。

3.重复实验 添加细节

实验失败的学生向成功的学生请教经验,重复实验,在下水文中添加细节。

4.实验之后 增加感受

学生通过动手做实验,能够在有顺序、有细节的习作基础上,加入自己在实验过程中的心情和感受,让习作更有趣。

5.梳理课文 回忆内容

(1)联系课文内容,巩固关键语句。回顾《花钟》第1自然段,紧扣时间顺序,体会有顺序地把事情写清楚。《蜜蜂》第2自然段,加入了作者自己的想法,让文章更加生动有趣。《小虾》第3自然段,对小虾的细节描写,让小虾的形象更加丰富立体;

(2)学生进行习作片段练习。重点写实验过程这一板块,强调用上顺序、细节、感受让习作表达更清楚、生动。

6.习作评比 学习修改

(1)根据修改范本的“三星”评价要求开始习作;

(2)小组成员互评:根据教师示范,给成员提出修改建议;

(3)自我修改;

(4)展示小结。

(四)教学反思

在学科融合背景下以问题为支架,进行记叙文训练的探索。为学生提供详细、具体的教师指导、学生学习和操作的实施方案,为习作训练提供一种新的思路,具有一定的理论价值与实践指导意义。

二、微习作社团

陆秋卉自毕业以来,就一直在进行语文习作教学的探索。她的习作教学独具特色,采用新颖的“微习作+社团”的方式激发班里孩子对写作的兴趣。

“微习作”是指每天让学生写“朋友圈”形式的短日记,每周至少写一篇“微博”长作文。通过长期进行“微习作”教学,陆老师发现学生们喜欢的题材各不相同,擅长描写的类型也各有千秋。

根据写作类型、兴趣爱好的不同,陆老师随即在班级里成立了四个写作社团——“微博社”“漫画社”“想象社”“生活社”。

在平时的时间里,陆陆秋卉会将朋友圈分享孩子们的习作,这种特别的师生互动形式,和学生共情,与家长、学生形成了无形的纽带。

而每隔一段时间,陆老师将会把优秀习作收集起来出一份班级班报——“快乐读写报”。

作品登刊在班报上的同学可以领取奖状和礼物,通过这一些激励措施,激发同学们的写作热情。甚至,这些习作还会被陆老师投稿到校外的杂志和报刊上,学生获取到了极大的成功体验,增强其自信心,稳定学生对于习作的兴趣。

微习作开创以来,陆秋卉提升了学生写作的信心,赢得了家长们的信任,获得了同事们的赞许。陆秋卉正努力地去实现从普通教师到研究型教师的转变,这条路充满曲折,但她依然拼尽全力。

陆秋卉,硕士研究生,毕业于华南师范大学,中山市西区沙朗小学语文教师。陆老师执教的作文课《我做了一项小实验》在2021年广东省中小学实验精品课遴选活动中获评省级实验精品课。871D0703-EFF0-4BF9-9871-6B855483795C