高管教育程度与企业对外直接投资速度*

——基于微观数据的实证研究

余官胜

一、引言

对外直接投资规模快速增长是当前我国开放经济领域最为典型的发展特征,而这个现象背后的微观支撑是企业加快了对外直接投资速度。在全球竞争压力加剧的背景下,国际商务学界普遍认为快速对外直接投资能提升企业绩效表现(Chang&Rhee,2011)。因此,进一步加快对外直接投资速度融入全球经济也是我国对内推动产业升级和对外攀升分工价值链的重要途径,而这首先需要在理论上探明影响企业对外直接投资速度的因素。企业以何种速度进行对外直接投资属于企业决策行为,除了受国内外宏观因素的影响外,也受企业内部微观因素的影响,其中包括企业高管个人特征的影响。高管个人特征对企业行为的影响是管理学领域的热门研究话题(Hambrick,2007),本文主要研究高管教育程度如何影响企业对外直接投资速度。教育程度是高管个人能力的综合体现(Wiersema&Bantel,1992),会对企业战略的决策和执行产生影响,也会影响企业行为的长远性,包括对外直接投资行为决策,这为本文的实证研究提供了可靠的理论基础。由于高管教育程度也属于企业家精神内涵,因此本文的研究也契合中央关于弘扬企业家精神和创新对外直接投资方式的政策需求,具有较强的时代性。

为了在微观上度量企业对外直接投资速度,本文首先匹配中国工业企业数据库和《境外投资企业(机构)名录》,在此基础上再将匹配后的数据与国泰安中国上市公司治理结构研究数据库中的高管人员教育程度进行匹配,获取本文实证研究最终所需的数据库。研究发现,总体上高管教育程度的提升能加快企业对外直接投资速度,并且在高管中,董事长(含副职)教育程度提升产生的影响要大于总经理(含副职)。进一步地,高管教育程度提升对企业对外直接投资速度的促进效应在发展中国家东道国要大于发达国家东道国;国有企业高管教育程度提升产生的对外直接投资速度正向效应要大于非国有企业。本文的研究在理论上表明高管个人特征也是影响企业对外直接投资行为决策的重要因素,在实践上意味着提升高管教育程度是推动企业对外直接投资的有效手段。本文的研究主要有以下两个方面的创新:一是将高管教育程度纳入企业对外直接投资行为的异质性范畴内;二是从速度角度探讨了企业对外直接投资的行为方式。

二、文献综述

(一)企业对外直接投资速度

自国际投资理论兴起以来,学术界便开始争论企业对外直接投资速度问题,学者们对企业是否应该快速进行对外直接投资各抒己见。在早期的研究中,大多数文献支持否定的观点,认为出于风险规避和信息充分吸收的原因,企业应以渐进的速度进行对外直接投资(Johanson&Paul,1975;Barkema et al.,1996)。实证研究也表明在当时的全球经济背景下,快速对外直接投资会对企业绩效产生负面影响(Vermeulen&Barkema,2002;Barkema&Drogendijk,2007)。同时,快速进行对外直接投资产生的时间压缩非经济性也会增加企业经营过程中的不确定性,因而企业应经过充分的准备后再进行对外直接投资(Jiang et al.,2014)。然而,随着信息技术的发展和全球经济一体化的快速推进,20世纪90年代后普遍出现了快速进行对外直接投资的企业,并且获得了较好的绩效表现(Knight et al.,2004),“天生国际化”企业也应运而生,活跃于国际经济中(Rennie,1993)。在这种背景下,学术界开始强调企业快速对外直接投资以获取更大的市场机会,尤其是在国际化压力较大的行业(Chang&Rhee,2011),而规模较小的企业更应加快对外直接投资速度获得市场先机(Hilmersson&Johanson,2016)。Yang等(2017)认为对外直接投资速度过快会使企业面临过大的风险,速度过慢则会阻碍企业对知识信息的连贯吸收,因而为获取最优绩效,企业对外直接投资速度不宜过快也不宜过慢。

(二)高管教育程度与企业行为

自Hambrick和Mason(1984)提出高层梯队理论后,关于高管个人特征对企业行为影响的研究便开始兴起,涉及高管个人的各个维度。高管性别(Srinidhi et al.,2011)、年龄(Jenter&Lewellen,2015)以及个人经历(Bernile et al.,2017)等产生的企业行为绩效影响均受到了学术界的关注。在高管教育程度方面,Bantel和Jackson(1989)以及Wiersema和Bantel(1992)认为教育程度是企业家个性特征、价值观以及认知能力的综合体现,因而他们利用美国企业数据进行研究发现高管教育程度的提升有助于增强企业生存能力。Tihanyi等(2000)的研究表明,高管教育程度的提升能使企业获得更多的有效信息,从而有助于企业制定长远的发展战略。Bertrand和Schoar(2003)发现高管特征与企业决策方式存在较强的关联,具有较高教育程度的高管决策方式更为理性,更能有效地管理企业。国内学者对高管教育程度对企业行为的影响也有较多的研究。李春涛和孔笑微(2005)利用上市公司数据研究发现,高管教育程度与企业业绩之间存在正相关性。黄继承和盛明泉(2013)发现高管教育程度及背景特征与上市公司股价之间存在显著的相关性,表明高管教育特征包含了较多的信息量。杨浩等(2015)研究了创业型企业高管教育程度的影响,也发现高管教育程度能提升企业绩效。周楷唐等(2017)发现高管有过学术经历能从降低企业债务融资成本方面提升经营绩效。

(三)文献评价

从国内外的研究进展中可以发现,在国际商务领域,企业加快对外直接投资速度的各种优劣势已被详细论述;在管理学领域,高管个人特征的各个维度对企业行为绩效的影响也已引起关注。这些研究拓宽并加深了人们对企业行为的理解,然而两个领域的研究尚未建立起连接。尽管已有文献开始控制高管个人特征对企业对外直接投资风险选择的影响(Maitland&Sammartino,2015),但并未探讨其对企业对外直接投资速度的影响。事实上,企业对外直接投资速度也是高管决策和执行的结果,因而也体现了高管个人认知和意志。鉴于此,本文结合国际商务中企业对外直接投资速度概念和管理学中的高管教育程度研究范式,对两者之间的关系展开研究,有助于从高管个人特征领域拓宽对企业对外直接投资速度影响因素的研究,构成了本文在文献上的边际贡献。

三、理论推断

相比于国际贸易,企业通过对外直接投资方式拓展国际市场的特征在于承担额外固定成本、但有较低的边际成本(Helpman et al.,2004),意味着企业需要更长时间才能通过对外直接投资获取收益。因此,进行对外直接投资本身就意味着企业应具备长远目标,而快速对外直接投资则要求企业决策更具有前瞻性,这要求企业决策者能从长期角度判断企业收益状况。另外,加快对外直接投资速度也意味着要求企业在更短的时间内充分吸收来自国际市场的知识信息(Jiang et al.,2014),并且具有更强的风险防范能力。这些均需要企业战略决策者和执行者具有较高的个人素养。由于高管教育程度是个人能力的综合体现,并且教育程度的提升也能为高管积累更多的分析能力与学习能力,有助于企业有效掌控在快速对外直接投资中的各类事项,因而,高管教育程度较高的企业能从快速对外直接投资中获得更多的预期收益,有更强的能力和动机加快对外直接投资速度。基于此,得到本文的理论推断H1。

H1:高管教育程度的提升能加快企业对外直接投资速度。

在企业高管中,董事会成员是战略的决策者,而经理人员是企业战略的执行者,尽管两者都会对企业行为产生重要影响,但是体现在不同的方面。对于企业对外直接投资行为而言,速度与方式等属于决策范畴,而能否在对外直接投资行为中获取较佳的绩效则取决于执行者。因此,在对外直接投资速度方面,企业决策者个人特征比执行者个人特征产生的影响更大。结合上文的分析,得到本文的理论推断H2。

H2:相比于经理人员,董事会成员教育程度对企业对外直接投资速度的影响更大。

在对外直接投资的东道国区位选择中,企业出于不同的动机投资于不同的国家,同时也取决于自身能力能否应对相应东道国的经营环境。相比于发达国家东道国,发展中国家东道国因为经济发展落后、制度不完善等原因导致存在更大的经营风险和不确定性。这也要求对发展中国家进行对外直接投资的企业具备更高的综合应对能力和更强的信息知识吸收能力,因而更依赖于企业高管的个人能力。类似地,相比于加快对发达国家东道国的直接投资速度,加快对发展中国家东道国的直接投资速度要求企业更能掌控该过程中的风险及不确定性,此时高管教育程度发挥的作用更为突出。因此,得到本文的理论推断H3。

H3:相对于发达国家东道国,企业对发展中国家东道国的对外直接投资速度受高管教育程度的正向影响更大。

另外,我国企业对外直接投资因所有制性质不同,在投资动机和投资影响因素上也存在较大的差别。国有企业主要承担国家战略任务而进行对外直接投资,投资行为受政府干预的影响也较大;相比而言,非国有企业主要因为市场动机而进行对外直接投资,投资行为主要受企业所有者决策的影响。这也意味着国有企业在对外直接投资行为上更受制于行政因素,会因为审批及程序等原因滞缓对外直接投资速度。为了弥补行政上的劣势,国有企业更需要高管人员在对外直接投资上具备超前的眼光和有效的执行力。而对于非国有企业,对外直接投资速度受市场因素牵引,相对减弱了高管个人能力产生的影响。因此,可以得出本文的理论推断H4。

H4:相比于非国有企业,高管教育程度提升对国有企业对外直接投资速度的促进效应更大。

四、数据来源与统计特征

在国外针对企业对外直接投资速度的实证研究中,主要采用两种方法度量对外直接投资速度:一是以企业第一个对外直接投资项目为起点,用年均积累平均项目数进行度量;二是用企业首次对外直接投资年份与成立年份之间的间隔进行度量。我们采用两种方法即物理学中速度概念的两个侧面进行度量,第一种方法属于单位时间内完成的事项数,第二种方法属于完成特定事项所需时间。两种度量方法在实际应用中所需数据也存在较大差别,第一种方法要求企业存在多次对外直接投资行为,Chang和Rhee(2011)以及Yang等(2017)采用这种度量方法;第二种方法仅需要企业成立年份和首次对外直接投资年份数据,Musteen等(2010)以及Jorgensen(2014)采用这种度量方法。因而,在实证研究中,采用何种方法度量企业对外直接投资速度取决于所能获得的数据样本质量。对于我国而言,大多数企业仅存在一次对外直接投资行为,为了保证实证研究样本的充分性,本文采用第二种方法,即用企业成立年份与首次对外直接投资年份之间的时间跨度度量企业对外直接投资速度,较小的指标值代表较快的对外直接投资速度。

与大多数针对我国企业对外直接投资的微观实证研究类似,本文也通过匹配中国工业企业数据库和《境外投资企业(机构)名录》构建数据库度量企业对外直接投资速度。本文匹配年份为2003~2010年间两个数据库的样本,将时间起点选为2003年是因为我国在2000年提出“走出去”战略,2003年放松外汇管制后出现大规模的企业对外直接投资行为;将样本终点选为2010年是因为2011年以后的中国工业企业数据库数据质量并不理想。出于度量企业对外直接投资速度的需要,本文仅需企业首次对外直接投资样本数据,因而对于存在多次对外直接投资行为的企业,本文删除该企业首次对外直接投资数据外的其他数据。进一步地,为了确保所有样本均为企业首次对外直接投资数据,本文将匹配后的数据与《境外投资企业(机构)名录》2003年以前的样本再次进行匹配,删除首次对外直接投资发生在2003年以前的企业样本。经多次匹配后,在企业对外直接投资速度层面共有2222个样本数据量。

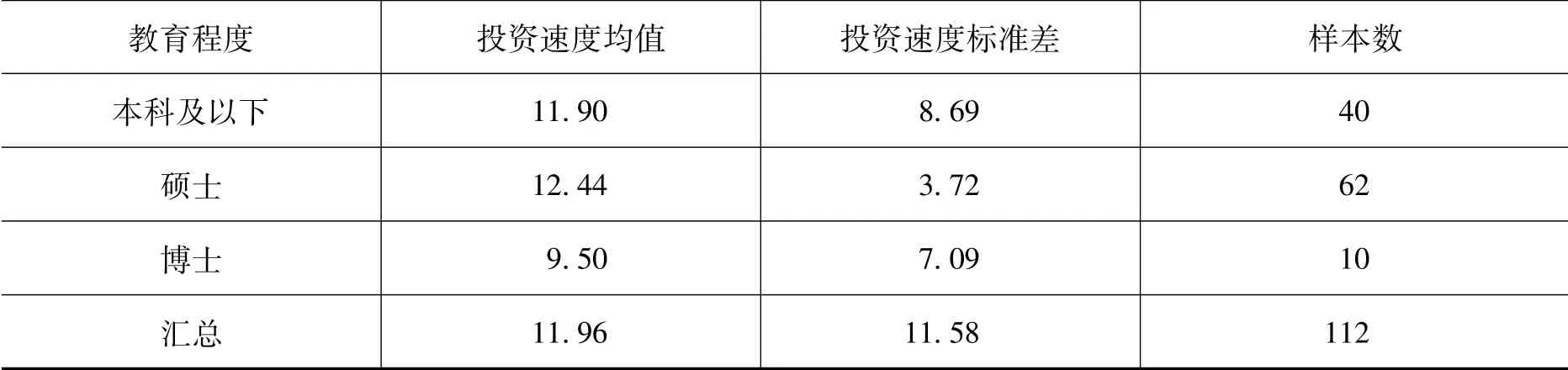

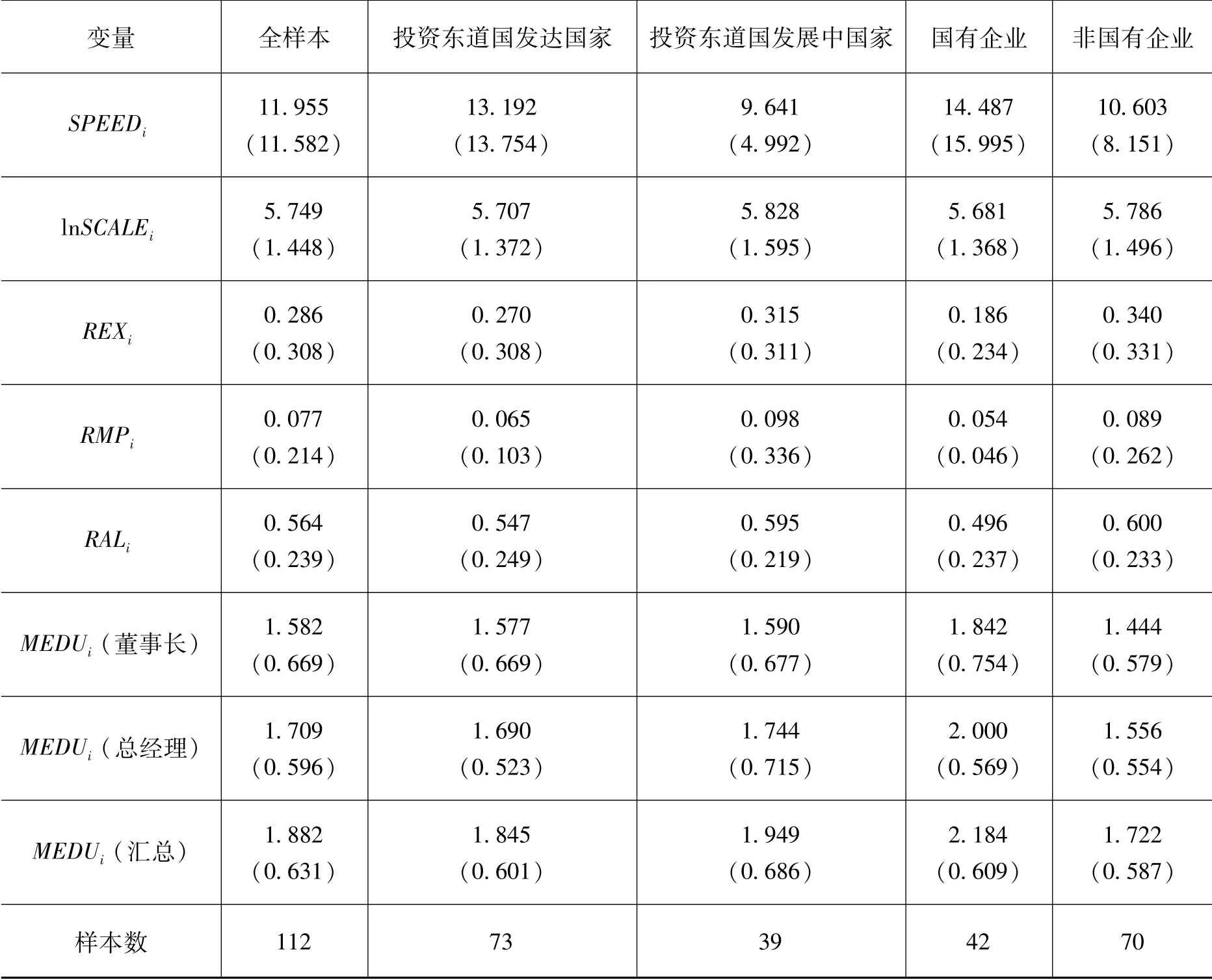

在此基础上,仍需获得这些对外直接投资企业的高管教育程度数据,因此本文将匹配后的数据再次与国泰安数据中的中国上市公司治理结构研究数据库进行匹配。该数据库统计了部分上市公司高管人员的教育程度数据,包括董事会成员和经理人员等。本文选择对外直接投资企业投资当年董事长(含副职)以及总经理(含副职)的最高学历者的教育程度度量高管教育程度。由于数据样本的缺失和数据库之间的独立性,经最终匹配后,本文得到用于实证研究的样本数为112家企业。表1和表2分别比较了董事长(含副职)、总经理(含副职)教育程度与企业对外直接投资速度的基本信息。

表1 董事长(含副职)教育程度与企业对外直接投资速度

表2 总经理(含副职)教育程度与企业对外直接投资速度

五、实证研究

(一)方程与变量

本文在度量企业对外直接投资时用的是企业首次对外直接投资数据,由于各企业仅一次首次对外直接投资行为,并且发生的年份并不相同,因此,本文在回归时将不同年份的数据混合在一起,采用截面数据进行回归。本文将企业内部因素作为对外直接投资速度的控制变量,建立如下回归方程:

SPEEDi =α0+α1lnSCALEi+α2REXi+α3RMPi+α4RALi+α5MEDUi+μi

其中,SPEEDi为对外直接投资企业i的投资速度,用上文所述方法度量,越小的指标值代表越快的投资速度。lnSCALEi为对外直接投资企业i的就业人数对数值,用来衡量企业规模;REXi为对外直接投资企业i的出口倾向,用出口交货值占企业销售值的比重衡量;RMPi为对外直接投资企业i的管理效率,用企业管理费用支出占营业收入的比重度量,越小的指标值反映越高的管理效率;RALi为对外直接投资企业i的资产负债率,用来衡量企业资金状况产生的影响;MEDUi为对外直接投资企业i的高管最高教育程度,1代表教育程度为本科及以下,2代表教育程度为硕士,3代表教育程度为博士。

本文的样本数据根据上文介绍由2003~2010年中国工业企业数据库、《境外投资企业(机构)名录》以及中国上市公司治理结构研究数据库匹配而得。SPEEDi的数据由中国工业企业数据库中企业成立年份和《境外投资企业(机构)名录》中企业首次对外直接投资年份相减而得;控制变量lnSCALEi、REXi、RMPi和RALi的数据来自中国工业企业数据库;MEDUi的数据来自中国上市公司治理结构研究数据库中对应企业在对外直接投资企业当年的董事长(含副职)和总经理(含副职)教育程度数据。表3列出了各变量的基本数据信息。

表3 变量基本数据信息

(二)全样本回归结果及解释

在本文的回归方程中,因变量SPEEDi为非负整数,因而方程属于离散被解释变量方程,本文使用计数模型中的泊松回归方法进行回归,得到表4的结果。

表4 全样本回归结果

从表4可以发现,各控制变量中lnSCALEi的系数不显著,说明企业规模扩大产生的对外直接投资速度影响不明显;REXi的系数显著为负,说明出口倾向提升能加快企业对外直接投资速度;RMPi的系数在第(1)至第(4)列显著为正,第(5)、第(6)列的系数不显著,说明管理效率越高的企业有越快的对外直接投资速度但不稳健;RALi的系数在各列中的显著性不同,多数回归结果不显著,说明企业资金状况并不是影响对外直接投资速度的稳健因素。第(1)、第(2)列回归结果中MEDUi代表董事长(含副职)和总经理(含副职)的最高教育程度,结果显示回归系数显著为负,说明高管教育程度的提升加快了企业对外直接投资速度,验证了本文理论推断中的H1。第(3)、第(4)列回归结果中MEDUi代表董事长(含副职)的最高教育程度,结果显示回归系数显著为负;第(5)、第(6)列回归结果中MEDUi代表总经理(含副职)的最高教育程度,结果显示回归系数不显著。这四列结果反映出对企业对外直接投资速度起主要正向影响的是董事长(含副职)的教育程度提升,也意味着对外直接投资速度更多地取决于企业战略决策而非战略执行,验证了本文理论推断中的H2。

(三)分样本回归结果及解释

对外直接投资存在较大的异质性,包括东道国类别选择和企业所有制性质等异质性,在不同特征下,高管教育程度对企业对外直接投资速度的影响也可能存在差别。为了对这种影响的差异性进行检验,本文将数据样本分为东道国为发达国家和东道国为发展中国家,以及企业所有制为国有企业和非国有企业两类分样本,用董事长(含副职)和总经理(含副职)的最高教育程度进行度量并再次进行回归,得到表5和表6的结果。

表5 分东道国类别回归结果

表6 分企业所有制性质回归结果

从表5和表6中可以发现,控制变量的回归未显示出与表4相反的结果。在表5中,MEDUi在发达国家东道国分样本和发展中国家东道国分样本中仍均显著为负,组间系数差异检验发现在未包含年份趋势时发展中国家分样本的系数显著大于发达国家,而包含年份趋势后未显示出系数差异。因此,回归整体显示在发展中国家东道国分样本中的回归系数绝对值大于发达国家东道国分样本的回归系数,说明高管教育程度对投资于发展中国家企业的对外直接投资速度影响更大。这是因为发展中国家市场及制度不完善带来更大的经营风险,需要高管有更强的能力吸收信息和应对风险,因而更依赖于较高的教育程度,该回归结果也验证了本文理论推断中的H3。表6的结果也显示MEDUi在国有企业分样本和非国有企业分样本回归中均显著为负,但在国有企业分样本中的系数绝对值大于非国有企业分样本的回归系数,并通过组间系数差异的显著性检验,说明国有企业高管教育程度产生的对外直接投资速度促进作用更大。这是因为国有企业进行对外直接投资承担较多的国家战略职能,更需要高管有长远的战略眼光弥补行政决策的低效,这也更依赖于高管的教育程度,该回归结果也验证了本文理论推断中的H4。

(四)分教育层次回归结果及解释

本文将高管教育程度分为本科及以下、硕士和博士三档进行实证研究,表明教育程度的提升会加快企业对外直接投资速度。本部分则继续研究高管教育程度中对企业对外直接投资速度起作用的是硕士教育还是博士教育。为此本部分展开入选分层次回归:首先为研究硕士教育是否起作用,本部分截取高管最高教育程度是硕士及以下的样本,对高管最高教育程度为硕士的样本赋值MEDUi为1,硕士以下则赋值MEDUi为0;其次为研究博士教育是否起作用,本部分对高管最高教育程度为博士的样本赋值MEDUi为1,博士以下赋值MEDUi为0。以此进行回归得到表7的结果。

表7 分教育层次回归结果

从表7中可以发现,硕士教育程度的两列回归结果显示MEDUi不再显著,博士教育程度回归的两列结果则显示MEDUi仍显著为正。该结果说明相比于本科及以下教育程度,高管接受硕士教育并不影响企业对外直接投资速度;但是相比于硕士及以下教育程度,高管接受博士教育则能明显加快企业对外直接投资速度。这也意味着在影响企业对外直接投资速度的高管教育程度中,发挥作用的是博士教育。

六、稳健性检验

(一)工具变量回归

在本文的实证研究中,因变量和自变量分别为企业对外直接投资速度和高管教育程度,但也可能存在有意加快对外直接投资速度的企业更倾向于聘请高教育程度高管人员的可能性,从而使本文的回归可能存在内生性问题。为了检验内生性问题是否影响了本文实证研究的稳健性,我们需要选择高管教育程度的工具变量再次进行回归。理想的工具变量一般应具备两个方面的特征:一是与自变量存在相关性;二是不受因变量的影响,即外生性。基于这种考虑,本文选择企业人均教育费用支出作为高管教育程度的工具变量,一方面,多数高管接受的是在职教育,受企业教育费用支出的影响;另一方面,教育费用支出也外生于企业对外直接投资速度。表8列出了工具变量稳健性检验回归结果。

表8 工具变量稳健性检验回归结果

从回归结果中可以发现,在控制了高管教育程度后,部分控制变量的回归结果有所改变,主要体现在lnSCALEi变成显著为正,RALi变成显著为负,说明规模较小和资金状况较好的企业有较快的对外直接投资速度。MEDUi的回归系数和表4的结果保持一致,即总体上高管教育程度提升能加快企业对外直接投资速度,并且这种正向影响体现在董事长(含副职)而不是总经理(含副职)教育程度的提升上。本部分的回归结果也表明在控制内生性后,本文的回归结果并未发生变化,即本文的实证研究结果是稳健的。

(二)增加东道国控制变量

东道国经济变量也是影响企业对外直接投资速度的重要因素,为了检验东道国经济因素的引入是否影响高管教育程度提升产生的企业对外直接投资加速效应,本部分在回归中添加东道国因素进行稳健性检验。所添加的东道国经济变量包括人均GDP和经济风险指标,其中人均GDP数据来源于世界银行数据库,经济风险指标由美国政治风险服务集团发布的《跨国风险指南》中各个风险指标平均并取倒数而得,越大的指标代表越大的经济风险。表9列出了添加东道国经济变量后的稳健性回归检验结果。

表9 添加东道国经济因素稳健性检验回归结果

从表9中可以发现,东道国人均GDP不显著,说明东道国经济发展程度不影响我国企业对外直接投资速度;但是东道国经济风险显著为正,说明我国企业对风险较小的东道国有更快的对外直接投资速度。对比表4和表9的结果可以发现,尽管控制变量的显著性有所改变,但MEDUi的回归系数符号和显著性均保持一致,这也进一步说明高管教育程度提升对企业对外直接投资速度产生的促进效应是稳健的。

七、结论与政策含义

探明企业对外直接投资速度的影响因素是当前我国制定加快推动对外直接投资政策的重要理论支撑,本文紧扣这一时代需求,从企业内部研究高管教育程度对企业对外直接投资速度的影响。在理论上,一方面,教育程度反映了高管的综合能力,另一方面,更高程度的教育也能提升高管的认知能力和信息吸收能力,这些均有助于企业加快对外直接投资速度的战略决策与执行。在实证研究上,本文匹配中国工业企业数据库、《境外投资企业(机构)名录》以及中国上市公司治理结构研究数据库三个数据库构建本文所需的样本数据。本文的研究表明,总体上高管教育程度的提升能加快企业对外直接投资速度,并且董事长(含副职)教育程度所起的作用大于总经理(含副职);而在教育层次上,对加快企业对外直接投资速度企业起作用的是博士教育。进一步地,分样本回归表明,高管教育程度提升对投资东道国为发展中国家的企业和国有企业的对外直接投资速度有更大的促进效应。本文的研究结果表明,高管个人特征也是企业对外直接投资行为的重要决定因素,这从管理学角度拓宽了我国企业对外直接投资速度的研究领域。

本文的研究对于当前我国制定加快推动企业对外直接投资的政策也有一定的参考价值。首先,由于高管教育程度提升能加快企业对外直接投资速度,因而商务部门应协助企业加大高学历管理人才的引进,为高学历管理人才提供良好的软环境,同时鼓励企业加大管理人员的在职教育支持投入,提升现有管理人员的教育程度。其次,本文的研究间接反映出知识信息的有效吸收能加快企业对外直接投资速度,因而商务部门应及时收集并扩散东道国的各类信息,及时更新东道国优惠政策、市场风险等信息,为企业加快对外直接投资决策提供理性参考。再次,由于本文表明企业加快对发展中国家东道国的对外直接投资速度更依赖于高管教育程度的提升,意味着发展中国家的信息知识更难捕捉,风险也更大,因而商务部门应加强与发展中国家东道国的广泛经贸合作,通过双边经贸关系为企业对外直接投资提供变量。最后,由于本文表明国有企业加快对外直接投资速度也更依赖于高管教育程度的提升,因此商务部门应联合国资部门为国有企业配备高学历管理人员,同时简化对外直接投资行为决策审批环节,发挥企业在对外直接投资方面的自主性。

——从一句官场顺口溜说起