毕节市蔬菜产业发展现状分析及对策

杨尚钊,张宏胜,潘 凯

(1.贵阳人文科技学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州师范大学,贵州 贵阳 550025)

毕节市位于贵州省西北部、川滇黔三省交界处(东经103°36′~106°43′,北纬26°21′~27°46′),总面积269万hm2。境内山高坡陡,土地零星破碎,喀斯特地形地貌特征明显。最低海拔500 m,最高海拔2 900 m,年平均气温13.4 ℃,年日照1 120~1 850 h,无霜期209~289 d,年平均降水量849~1 399 mm 之间,地表水资源总量134.87 亿m3,常年雨量充沛,水热同步,四季分明。利用低纬度、高海拔、强光照、干凉共季、雨热同期等自然条件优势,毕节市大力发展蔬菜产业,鼓励农户种植辣椒、香葱、白菜、萝卜、甘蓝、南瓜等蔬菜,产品远销重庆、上海、广东以及东南亚等地。2021 年毕节市蔬菜产值达145.82 亿元,蔬菜产业已成为促进毕节市经济发展的优质产业[1]。但在蔬菜产业发展过程中也显露出一些问题,如农业基础设施不完善、生产组织化程度低、农户积极性不高、产业人才不足等。本文针对毕节市蔬菜产业发展现状及存在的问题进行分析,提出相应的产业发展对策,以期为毕节市蔬菜产业提质升级提供参考。

一、毕节市蔬菜产业发展现状

(一)蔬菜产业发展迅猛,规模初显

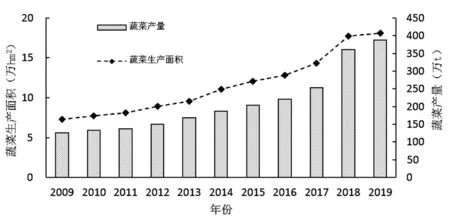

近十年,毕节市蔬菜产业发展迅猛,蔬菜生产面积和产量整体呈稳步上升的状态,具体见图1(数据来源于毕节市2009-2019年统计年鉴)。蔬菜生产面积从2009 年的7.27 万hm2发展到2019 年的18.09万hm2,增长2.5倍;蔬菜产量从126.08万t增加至387.10 万t,增长3.07 倍;蔬菜生产经营方式由农户分散型逐步向农民专业合作社、农业龙头企业的规模化转变。

图1 毕节市2009-2019年蔬菜生产面积及产量

(二)区域布局逐步优化,实现蔬菜周年供应

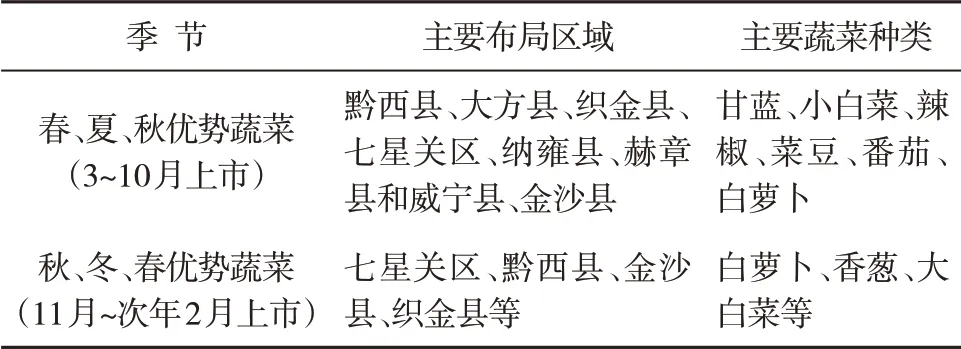

毕节市根据不同蔬菜的生长习性,结合各县域在不同海拔条件下的气候特点,持续优化蔬菜品种和结构布局(见表1)。春、夏、秋优势蔬菜主要有甘蓝、小白菜、辣椒、菜豆、番茄、白萝卜等,秋、冬、春优势蔬菜则以白萝卜、香葱、大白菜等为主。

表1 毕节市蔬菜品种和结构布局

(三)基地建设与品牌建设初见成效

毕节市为提升蔬菜市场竞争力,进一步加快蔬菜基地和产业带建设[2],现已建成威宁县双龙镇、大方县达溪镇、金海湖区双山镇等蔬菜规模化生产基地,创建176个达标坝区(666.7 m2产值8 000元以上),形成大方皱椒、威宁土豆、七星关白萝卜、织金南瓜、纳雍食用菌、赫章香葱等农产品区域性品牌。蔬菜品牌化、规模化建设不断推进,2020年获得粤港澳大湾区“菜篮子”基地认证10个。

(四)农产品流通体系基本完善

毕节市注重销售网络的建设,现已形成黔西北农产品电商物流园、洪南农产品专业批发市场、创美农副产品批交易市场等批发市场,促进毕节市大白菜、甘蓝、白萝卜等“拳头农产品”的蔬菜集散交易。毕节市重点组织相关农业企业到广州、重庆、南宁、北京等地进行农产品产销对接活动,引导本地企业与省外采购商、经销商洽谈并签署订单。积极探索线上销售模式,组织企业参与直播电商,如2020年“智慧威宁、助农脱贫”自主开展直播销售活动超40场,交易金额近300万元。

二、毕节市蔬菜产业发展存在的问题

(一)农业基础设施亟待完善

毕节市整体财力相对发达地区较为薄弱,对农业基础设施的投入力度有限,农业基础设施建设不完善[4]。一是灌溉设施不足。毕节市属于喀斯特地貌,耕地数量少,破碎化、石漠化严重,耕地蓄水保肥能力差,农业存在工程性缺水,蔬菜产地供水点与灌溉点相距较远,现有的灌溉设施难以做到排灌全覆盖,制约了蔬菜产业的发展。二是采后处理与冷链物流仍然薄弱。为延长蔬菜货架期,需要运用冷链设施对蔬菜进行预冷、低温贮藏和低温运输,当前除威宁县冷链设施能满足自己需求外,其他县域都有一定的缺口。

(二)生产经营组织化程度低

毕节市蔬菜生产、加工、销售多以家庭经营为主,各环节组织化程度不高。从事蔬菜生产与经营的农民专业合作社、生产基地、农业龙头企业、家庭农场等经济组织多处于起步阶段,数量少、规模小、融资能力弱、带动能力不足。由于缺乏统一组织管理和指导,导致毕节蔬菜生产规模化、标准化、产业化、品牌化程度较低[5]。具体表现在以下几方面:一是菜农缺少科学、准确的信息引导。蔬菜生产、加工、流通存在一定的局限性和盲目性,容易造成蔬菜产品季节性、结构性短缺或过剩,导致供求关系失衡、价格波动较大。二是缺乏蔬菜品牌化建设。一方面农户品牌意识淡薄,另一方面一家一户零散生产很难形成品牌。三是个别农户盲目施肥用药,对生态环境造成不良影响,同时也降低了蔬菜的品质。

(三)蔬菜产业人力资源匮乏

毕节市蔬菜产业人力资源匮乏主要表现在两个方面:一方面是蔬菜产业人才不足。毕节市属于劳务输出大市,每年有180余万人外出务工,大量的青壮劳动力转移到城市务工,蔬菜产业面临招工难、用工贵的问题[6]。从事蔬菜生产的主要是中年妇女、老人、儿童,文化水平普遍较低,缺乏专业知识与技能,身体素质差,学习新知识的能力弱。同时,各县域从事蔬菜技术服务、产业规划、市场营销的人员较少,蔬菜产业发展人才体系不健全。另一方面是菜农种植蔬菜积极性不高。究其原因,一是农资价格不断上涨,蔬菜生产成本持续走高;二是受资金、土地等多因素的影响,毕节市蔬菜产业发展还比较粗放,缺乏比较优势,剔除生产成本、运输成本、销售成本等所获得的利润比较微薄。

三、毕节市蔬菜产业发展对策

(一)加强农业基础设施建设

首先,对农业基础设施进行调查摸底,根据调查的结果建立准确翔实的资料,淘汰或提升低效的农业设施,明确农业基础设施的投资重点和方向。其次,加大投入力度,引导要素资源合理配置,集中政府蔬菜产业开发、标准农田建设、水利设施、乡村振兴等方面与农业基础设施建设有关的资金,精准投放、有效使用、集中连片推进。政府要在农户土地平整、灌溉、土壤增肥、农电配套、冷库建设等方面给予投入,集中力量改变毕节农业长期工程性缺水、耕地质量不高等现状,重点解决农户蔬菜生产所遇到的水利设施、冷库仓储等设施不足的问题。第三,政府相关部门定期对农业基础设施进行检查维修,努力夯实农业发展基础。

(二)提高蔬菜生产经营的组织化程度

为增强蔬菜的市场竞争力,必须提高蔬菜生产的组织化程度。一方面推广“农业龙头企业+合作社+农户”的组织方式,发挥企业或农业合作社的优势,加大政策宣传力度,规范农业合作社创建标准,避免出现“空壳社”等不良现象。同时鼓励农户加入合作社,将农户与变化莫测的大市场衔接起来,有效实施产销对接、订单生产的经营方式。另一方面培育农村经纪人,构建市场与农户之间交流的重要“桥梁”,使其成为蔬菜流通的纽带。

(三)引导规模化生产,推进产业化经营

一是对毕节市蔬菜的主打品种进行充分的市场调研,明晰消费者的需求情况,根据毕节气候、地形地貌等特征,结合蔬菜生产特点,依托33.33 hm2以上坝区或连片大田科学规划各类蔬菜生产区域,推出各区域的主导蔬菜品种,引导农户适度规模化、连片发展。重点促进皱椒、白萝卜、白菜、甘蓝、香葱等优势品种的产业化发展。二是推进蔬菜产业链延伸,实现规模经济,提高蔬菜的附加值,进而提升菜农收入。

(四)促进蔬菜产业提质升级

1.加强信息流通,强化农户生产规划意识

一是政府积极推进大数据平台建设,整合市场价格信息,为菜农分析市场、生产决策提供依据。同时建立产销信息共享平台,改善农户市场信息不对称的现状。二是强化农户蔬菜生产规划意识。农业推广部门定期组织菜农了解市场供需情况,分析自身具有比较优势的蔬菜品种,对其生产规模进行规划布局,形成有效供给。

2.推进蔬菜的标准化生产

加快建立健全毕节市蔬菜生产信息平台,对蔬菜品种筛选和肥料、农药施用量等田间管理各环节做好记录,努力做到溯源体系全覆盖。同时政府对农资市场进行检查,坚决查处和打击不合格的农药、化肥和禁用的高毒高残留的农药,维护毕节市蔬菜健康、安全、生态的市场形象。

3.打造蔬菜品牌

打造蔬菜品牌有助于树立毕节市蔬菜品质高、档次高的综合形象,提升蔬菜的市场竞争力[3]。一方面可通过构建毕节市蔬菜名、特、优、稀的品牌形象,形成区域公用品牌,在此基础上创建毕节市蔬菜品牌体系,提升蔬菜的知名度、美誉度;另一方面结合粤港澳大湾区、东南亚等市场需求,并根据毕节市蔬菜产业发展现状,对蔬菜产品进行市场细分,打造针对性强、特征明显的蔬菜品牌。

(五)加快蔬菜产业人才培养

1.稳队伍

政府通过落实各种优惠政策、加大奖励措施、增加项目支持等措施培养一批蔬菜产业的稳定从业者。

2.强技能

通过技能培训,提升菜农的生产管理水平。一方面政府划拨专项经费,选派农技人员、专业合作社负责人、致富能手组建讲师团,以村、农业经济组织为单位,采用院坝会、板凳会、群众会、走村串户等多层次、多元化的培训方式,从品种选择、生产技术、加工等环节对菜农进行经验分享和现场示范,加强行业内的技术交流和服务。同时加强培训过程的督查考核,确保培训不流于形式,提高培训效果。

3.引人才

加强人才引进,调整人才结构。农业农村局要科学调研毕节市蔬菜产业的人才缺口和人才结构,根据需求合理引进生产技术型、 产业规划型、市场经营型人才,完善毕节市蔬菜产业的人才体系。

4.育人才

依托毕节职业技术学院、毕节财贸学校等职业院校,组建一支蔬菜技术研发和推广的师资队伍,开展订单培养,通过学历教育或非学历培训,尽快培养一批服务蔬菜产业的本土人才,促进农户向职业化发展。