《国学治要》体例研究

田 雯

(中国人民大学 清史研究所, 北京 100872)

1930年,上海文明书局印行张文治编纂的大型四部常见书选本《国学治要》。张文治,湖南常德人,在任江西省立中学图书仪器室管理员时,因涉猎稍广,始辑《国学文录》。其间,经上海中华书局总经理陆费逵(字伯鸿)介绍,张文治任教于其族兄陆费平甫家,课余继续编纂《国学文录》。1930年,《国学文录》由上海文明书局更名为《国学治要》出版。抗日战争前后,先后任职中华书局,编校《四部备要》,修改《辞海》,编辑《国学常识文选》《古书修辞例》①。《国学治要》是张氏编纂的著作中卷秩最宏、声誉最隆、价值最高的一部大型图书,欲“为现今高级中学教本之用”[1]4。全书分《经传治要》《史书治要》《诸子治要》《理学治要》《古文治要》《诗词治要》《书目治要》7编,凡18卷,约收录诗文3000篇,全书繁而不芜、简而不陋,助于进窥国学堂奥。

一、《国学治要》体裁定性

在探讨《国学治要》的体例之前,笔者认为首先要厘清一个概念:《国学治要》在现代图书分类中究竟属于哪种体裁的著作。《国学治要》因其体量之大,极易使人首先联想到丛书和类书,而很多关于《国学治要》的简介正是将此书定义为丛书的。丛书是指按一定目的将很多书汇编成一套的书,其中一个要素是汇编起来的著作都是独立的、完整的著作。《国学治要》是选择众多著作中的篇目汇编而成的书,而非合众独立著作编为一书,故不是丛书。

从目前对类书的普遍认识来看,类书即辑录各门类或某一门类的资料,按类或字韵编排以供读者查检、征引的工具书。类书的确切定义和归部一直存在争议。传统目录学著作多将类书归入子部,如第一部类书《皇览》即在《隋志》的子部,《旧唐书·经籍志》首次将22部类书著作归入“类事类”,《新唐书·艺文志》将此类更名为“类书类”,遂相沿至今。乍一看类书的编排方式和目的似与《国学治要》有可通之处,但类书的一个特点是析文为条,即其单位是句与段,非完整的篇目,所以《国学治要》也不是类书。

从编排方式上分类,《国学治要》应属于选本,即从一人的或若干人的著作中选出部分篇章编辑成的书。但将《国学治要》定为选本也非毫无问题,这与“选本”体裁的起源和性质有关。

从选本的起源来看,选本体裁显然是文学属性的。第一部选本著作究竟是《诗经》还是《文章流别集》暂且不论,《文选》无疑是选本体裁的代表,甚至形成了“选学”②。此后,选本的发展走向了分体编次总集之路,宋代出现了当代文选《宋文选》。值得注意的是,明清时期的“古文”概念与唐代出现的“古文”概念有所不同。唐代的“古文”概念是韩愈为反对六朝骈俪文而提出的一种单行散体文章形式,是一个文体概念,与“散文”一词很多时候是可以通用的。明清时期的“古文”则多是与“时文”相对应的概念,而明清的“时文”则是八股文,“古文”几乎成了除诗词、八股文以外的其他文体的合称,故明清时期的“古文”不是文体概念。古文成了写作时文取法的对象,尤其是万历以后,为解决八股文写作内容过于驳杂的问题,经史子集四部的文章选本皆入选了供时文写作取法的古文读本范围。焦竑所编《中原文献》、袁黄所编《评注八代文宗》便是典型代表。明清以来,古文的外延大大扩张,已经逼近“文章”的内涵。乾嘉以降,随着考据学的兴起,经典原文及其传注被考订出诸多错漏脱衍,甚至考证出诸多伪书。乾嘉学者本是为振兴汉学,即通过释读考据以通经致用,但乾嘉学者的努力从某种意义上也打破了宋儒以经典传注为基础而精心构筑的封建伦常体系,极大地瓦解了经典和圣贤的权威。至戊戌变法废除八股文后,服务于时文写作、作为时文教材不再是古文集结成册面世的主要目的,“古文”之名不再是作为与“时文”相对应的概念,古文之“古”仅仅代表其产生的时代 ,选本一词的文学属性也就弱化了。

由上可知,至张文治的时代,古文之古实为“旧文”,但张文治在《古文治要》的编选中仍然保持着“古文是骈俪文、散体文”这种万历前的古文观念——当然这也是仍袭用四部分类法的必然结果。但《国学治要》从选本的角度看,则需以新式的、非以文学属性为重的古文观念来解释。综上所述,笔者认为《国学治要》是一部弱文学属性的、大部头的、特殊的古文选本,兼有目录学著作与选本之功用,具有特殊的研究价值。其特殊之处主要体现在纂修体例方面。

二、《国学治要》的纂修体例

传统目录之书的体例,按余嘉锡《目录学发微》所定,大致有篇目、叙录、小序、版本序跋四要。《国学治要》虽为选本著作,不过凡是钞纂性质的著作,其在编排组织书目、选篇时,均会采用校雠学的方法进行分类、撰写叙录、择别版本,故钞纂类著作基本上均具有一定程度的校雠学研究价值。而这其中,目录学工作又是最见编者匠心的部分,尤以一些钞纂类著作在文体分类上的贡献十分突出,故选本、丛书、类书等非单纯目录学著作在体例上做出的贡献均可载入目录学史。

《国学治要》的纂修体例,设置较为合理全面、编排合理、条目简明,且与前人目录相比有所扬弃。目录学著作的体例大致可归为以下三大类:

1.每一部类有小序,书名之下有解题者。

2.部类下有小序,书名下无解题者。

3.小序解题俱无,只登记书名者(多含卷帙数、作者)③。

《国学治要》从目录学体例来看,显然是属于小序、解题俱全一类(虽然其小序、解题皆过于简略)。《国学治要》第一部分为总纲,张文治自撰目录,其目录有三级:七编、编下部类、部类下纲目,未及细条。其后是全书总序。全书总序分两部分:第一部分撰于“丁卯年秋月”,大抵为体例介绍;第二部分述选本选篇范围、所定大部类、编次结构。张氏先言本书选本选篇范围为“四部名著”,次述所定七大部及其编次结构——或以著述为纲,或以作者为纲。《国学治要》以每卷卷首的序为每一部类的序,其制合传统目录之书中部类之后的叙录,如《汉书艺文志》散入六部的辑略(辑略散入六部后从体制而言多目之为小序,但从内容看更合乎叙录之体)。以书为纲的部分中每一“种”下的论说,其制合传统目录之书中的解题。解题整体以选本之创作或编纂过程为纲,载作者、卷数、篇目数,少及流传过程、学术争论,鲜涉作者学术情况,不载版本情况,尤多不注明此选本之版本,亦未详条篇目。以作者为纲的部分中每一“家”下的论说,其制合传统目录之书中的小传。《国学治要》的作者小传,载其人里贯、朝代、仕履、著述,行事、学术观点两项详略不定。值得注意的一点是:以作者为纲的部类中,所收的选本下无解题。此外,《国学治要》以作者为纲的部类中,是直书其名的,非如很多选本书署作者的字或号或后世尊称。《国学治要》在目录学体例上,与张文治为此书定名的灵感来源——魏徵的《群书治要》大异:《群书治要》只是简单将一些经典中关系治道政要的篇目以书为目编排起来,这种编排方式可以说尚不存在依书籍性质、文体、主题等分类的意图,每一书目下亦无解题。故笔者认为,《群书治要》于目录学的贡献仅限于提供了一种依某一特定的、具体的目的编排成集的体例,而在“辨章学术,考镜源流”方面几未用力。

(一)本乎四部,离析其体

《国学治要》一书的部类系“依四部之名,稍加离析”而成,即此书虽由经传、史书、诸子、理学、古文、诗词、书目七编构成,此七编下各卷内容是可以归入经史子集四部的。参考四部分类法之集大成者《四库全书》,其对应关系如表1所示。

表1 《国学治要》卷、编与《四库全书》类目对应关系表

《经传治要》中的《经传十种》及《小学著述序论》,《史书治要》,《诸子治要》中的《诸子十七种》,《古文治要》中的《古文十七家》均可对应经、史、子、集四部,但《经传序论》《隋唐以前诸子论学名著》《历代各家名文》三类则很难整体嵌入传统的四部。《理学治要》一编则是出于子学又相对独立的一部,从理学本身来看也不易完全嵌入子部的儒家类。《书目治要》一编所收的三种书目,《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》两种为原史书中之一目;《清四库全书序目》(即《四库全书总目》)则是目录学史上极其重要的一部著作,目录学著作在传统四部中隶属于史部,但《四库全书》本身又属丛书,而丛书类著作因正式定名较晚④,又未能收入四库;与丛书对应的类书也在四部分类法下难以归类⑤。传统四部下与目录学有直接关系者就是史部下的簿录类(《隋书·经籍志》分类法)或目录类(《四库全书》分类法)。总之,《书目治要》一编也是难以嵌入四部的。

综上可知,张文治未完全承袭传统四部分类法,其所定部类似乎不能简单地重新归回四部中的某一部之下,其所做的“稍加离析”的工作并非是将四部细分的简单析出式工作。这里我们可以参见四部分类法成为主流之后、《国学治要》之前的那些非四部分类的书目,这些书目中较之经史子集四部多出来的部类基本是比较容易归回四部之下的,即多出者系从四部中各部下的小类再次细分而来。如郑樵的《通志·艺文略》的十二类,礼、乐、小学系经部下的小类独立而来,天文、五行、艺术、医方、类书可视作子部分出;郑寅的《郑氏书目》除经史子集外的艺术、方技、类录可视作子部分出;孙星衍的《祠堂书目》中的小学即经部下的小类,天文、医律可归入子部,地理可回史部,词赋、小说为集部分出。诸如此类不胜枚举。现在值得讨论的就是《国学治要》“离析”出的部类从何而来?

选经序入选本的做法源出《文选》。张文治将历代论文、论学之作自著作中抽离出来,依其所论内容及其思想体系归入各编的相应部类,经序、经学研究类篇目入经传一编,张文治将非儒家、理学家的论学研究篇目入诸子一编,非开宗立派的理学家(宋至清)的论学篇目入理学一编,历代文学、文体理论入古文一编,诗词理论篇目入诗词一编。而这些篇目本身所在著作或许与此篇目之主题有所出入,故以作者自身的学术立场及所归流派看,或以篇目所在著作的性质看,并不一定能与篇目所在的部类相吻合。应该说,“离析四部”的分类法是由《国学治要》的选本性质决定的。选本的单元是篇目,丛书及目录的单元是书目,所以篇目本身的性质才是《国学治要》编纂时考虑的第一要务。这些论文、论学、经序篇目的性质与“大四部”的对应关系远比各自所在书目与“大四部”的对应关系强得多。

(二)与传统选本的体例异同

《国学治要》虽在体裁上属于选本,但其与传统选本类著作在体例上又有重大区别。传统选本,无论是早期以《文选》为代表的文学总集,还是明清以来“为举业而设”的古文选本,乃至桐城派的高水准选本,如姚鼐的《古文辞类纂》及曾国藩彻底打通文学与学术论著之别、四部俱采的“传世名作合集”——《经史百家杂钞》,都只是选择范围有所扩大、文学属性不断减弱,其分类向以文体为分类标准,皆未在结构上参考四部。《经史百家杂钞》为门、类、体三层分类体系,其三门为著述门、告语门、记载门,这三门的订立标准仍然是以文体学为标准,而非经史子集这样的以写作目的和写作对象为标准、将学术流派和写作内容相结合的标准。

《国学治要》虽在体裁上属于古文选本,但在纂修体例上,又具有一定的目录学著作的特色,即看起来不是像一般古文选本单纯以文体为纲,而是具有目录学著作设部分类的样貌。全书以四部分类法为参照,经、史、书目三编,以书为纲;诸子、理学、古文、诗词四编,以人为纲。经传一编,以书为纲,固有各经已各成一学的原因;史书亦以书为纲则可视作张文治对史学的重视。全书只此两部分以元典为纲目,颇见张氏视经史为国学根本的思想,也可见“六经皆史”说对张文治的影响。但不得不说,以书为纲的编纂方式不见于《国学治要》之前的古文选本,或云此体例非选本惯常体例。从文体学的角度来看,《国学治要》整部书的分类并不具备文体学的意义,既未提出新的文体概念,也未拓展或更新已有的文体概念。整部书的部类设置虽然看起来似依照目录学成例发展而来,细究则发现此部书真正有切实意义的部类只有七编,七编之下的各卷基本依书排序及依作者年代先后排序,再附以相关理论散篇(各编序论、论学、论文等卷,也是依作者年代先后排序),并不符合四部分类法下部中小类的定义——以书为纲、以作者为纲、以年代先后分卷,这都不是文章分类的形式。《国学治要》简省了传统分类法的部下之类,或可称之为“有部无类”——如果一定要将各编下的“卷”认成“类”,至少也是“有类无目”。这其中唯《诸子治要》一编中的《诸子十七种》通过《隋志》的标注法将“十七种”分为“八家”,是全书唯一“类下有目”的一卷。之所以会给人一种类似于目录著作的感觉,则源于《国学治要》不满足于仅仅承担普通选本的功用。

《国学治要》与选本类著作的另一个显著不同在于,选本类著作多只有阐述选文宗旨、明确分类及体例标准,或兼及述史功能的导读式书前总序,而无书目解题与作者小传,《国学治要》则三者俱全,但除书前总序较详尽外,部类总序、书目解题、作者小传均较为简略。导读式书前总序的体例定型于《文选》,后世文学选本多承袭此例,即以选序阐发学术见解、简述文学研究成果、说明编选宗旨等等,其功用相当于今世之“学术批评”,其体例约相当于今世论文之绪论。这种序文的发端可追溯至文章总集之祖——晋挚虞的《文章流别集》。《文章流别集》早已散佚,《隋书·经籍志》载:

《文章流别集》四十一卷,梁,六十卷,《志》二卷,《论》二卷,挚虞撰。

《文章流别志》、《论》二卷,挚虞撰⑥。

由上可见,挚虞的《文章流别集》应分为志、论、集三部分。关于《文章流别集》的研究已有一定成果,总体而言,大致认为《文章流别集》之“论”即为挚虞的文学观念阐发、论文章的源流体裁等内容,“志”则论文章作者,类似于后世之作者小传。这部分的功用由萧统集中于《文选》序中。而在文学观念上,《文选》又与《文章流别论》有着显著的不同:《文选》认为文章是“随时变改,难可详悉”[2]10的,《文章流别论》则认为文章原出五经。可见,《文章流别集》重文之明理致用,《文选》重文之“陶冶性灵,从容讽谏”[3]141;《文章流别集》崇古,《文选》尚今;《文章流别集》重质,《文选》重文。应该说,自经学形成以来,文与道的关系经历了由合至分、由分至合的过程。齐梁时期文学理论取得了里程碑式的发展,文论也可分为复古、新变、通变几派,开启了文道分殊的时代,当然文道合一、文以载道的思想并非就此没落。唐代的科举中,诗赋逐渐成为进士科中定取舍之大部,一定程度上对文学的进一步独立起到了助力作用。明代科举改试八股后,如前所述,产生了很多应试教辅类的古文选本。明清易代以后,面对内忧外患之局面,在统治者的引导下,通经致用自然而然重要起来。清中期以后,又面临“三千年未有之大变局”,经世思潮再次复兴。在这样的背景下诞生了曾国藩《经史百家杂钞》这样的四部兼收、重实用性文章的古文选本。乍一看,无论在选文范围还是编纂意旨上,曾国藩此书均为综合型选本的突破之作。但若向前回溯,我们会发现早在《文选》之前已经产生了遍收经史的《文章流别集》,二者虽然诞生背景与编者指导思想有所不同,但在选文范围和选文宗旨上有一定的相似性。《文章流别集》的经史皆选正体现了挚虞各文体皆“原出于五经”的理念,而这种“原出于五经”的思想其实就是“经之余”概念的源头。当然,《文章流别集》与《经史百家杂钞》在体例上还是颇有不同之处的,也是《文章流别集》与后世总集类作品最大的不同之处:《文章流别集》配有《论》以论各种文体的性质、源流,配《志》以论作者传略⑦,而以《文选》为代表的其后大多数总集或古文钞本基本只有书前总序(部类总序多合于总序之中,鲜见置于各部前后者),书目解题、作者小传俱无。为何此后的总集几乎全部放弃了《文章流别集》这种于读者十分有助益的体例呢?笔者以为,这与文学理论专著的出现及单纯的目录出现有关,即文学理论批评及一些校雠学研究的部分渐由这两种新兴的体裁承担。随着这两种体裁著作的增加,相关研究的不断深入,选本仅仅需要做好“集其清英”[2]24、别其部类即可,后学参照理论著作与选本部类裁别,便可“辨章学术,考镜源流”[4]767,明道统兼习文法。这是文学理论与目录学(校雠学)逐步发展独立的结果,也是中国传统学术内部分科之一揆,不再需要一部书承担过多的功用。而《国学治要》各体俱全,便是笔者所说的“不满足于仅仅承担选本的功用”。

由上可知,《国学治要》的编纂旨要为使读者通“国学”之“大要”,此“大要”即张氏所云“国学之本质”,而“国学之本质”按张氏《总纲》所云:

每编之中,又各析为数类。大抵其第一类所选,皆为国学之本质,必须熟读深思。(古文、诗词两编中之第二类,并皆国学之本质;其余各篇中之各类,间亦有之,惟书目则全非是。然亦只言其大概如此,非可截然划分也。)其余各类,则多属指导门径之作,学者亦宜考览,藉以辗转推寻,升堂入室,其为助尤不少焉[1]4。

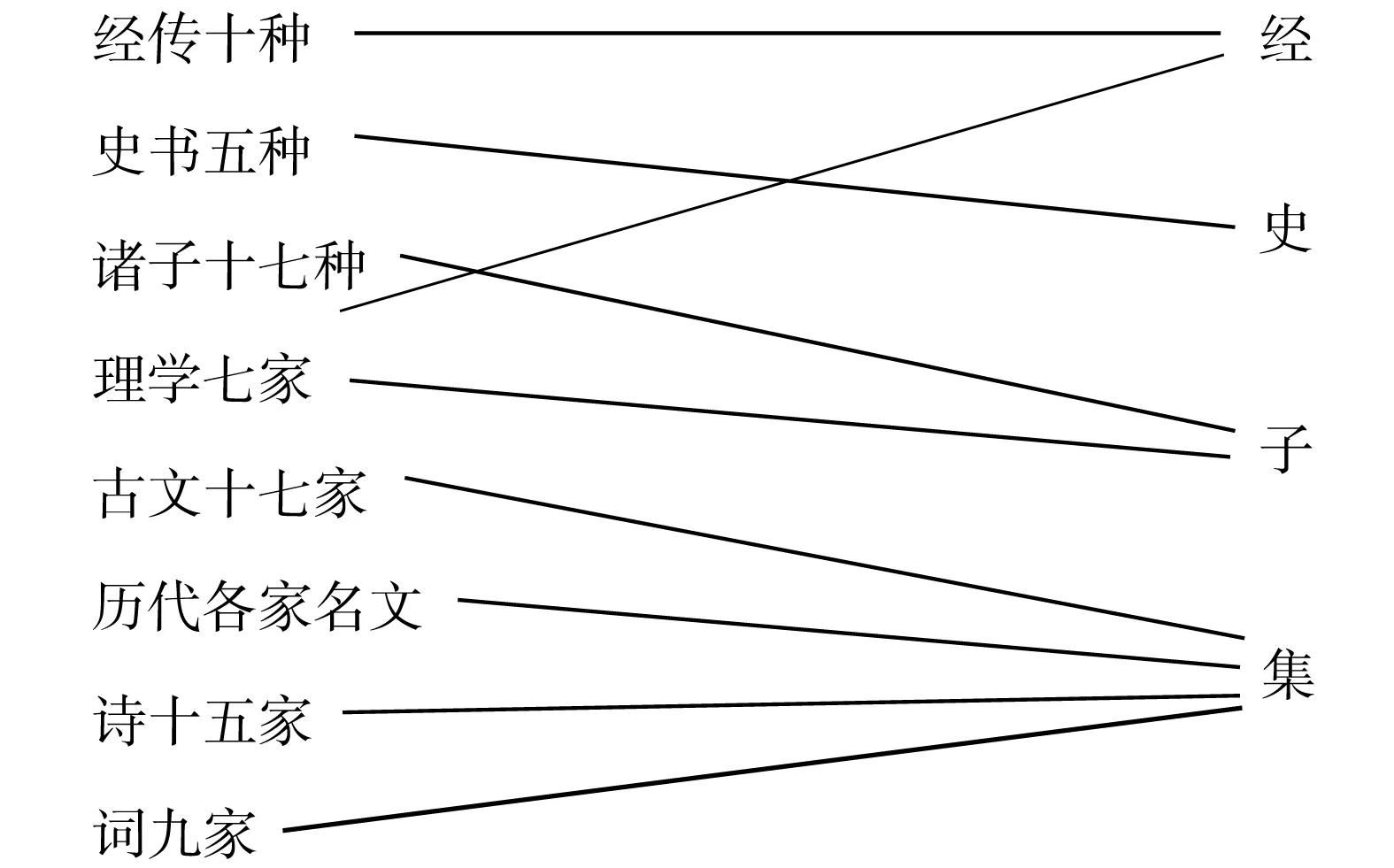

张文治所谓“国学之本质”的八卷与经史子集四部更为简略的对应关系,如图1所示。

图1 《国学治要》卷、编与四部对应关系示意图

可以看出,除《理学七家》一卷有两归的可能外⑧,《国学治要》之“国学本质”其他各卷皆可整部置入四部分类法中的一部。此种设计说明张文治之所以“离析四部”为七编,是为了分清其所认为的国学之主次,他认为的国学核心部分依然是四部体系之下的。《国学治要》的这种编排体例将国学之大要依四部细分,又将“门径之作”分隶各编,编下有总序,卷下有小序,种下有解题,作者有小传,明显不同于后世常见的总集类文选的体例,反而接近早期的《文章流别集》《论》《志》。当然,这些分析并不是想表明《国学治要》的编纂是全面借鉴了早已亡佚的《文章流别集》,而是欲通过分析道统论与通经致用思想的演变及文学理论、学科分野的关系,来理解《国学治要》这种看似杂糅的编纂体例之形成基础。

《国学治要》也不可避免选本这一体裁的通病:难以完全保存原书体例。这个问题主要存在于《经传十种》一卷与《史书治要》一编,即以书为纲的部分。应该说,唯一有可能做到完全忠实于原书体例还原原书风貌的集成类体裁就是丛书了。当然,这一点只是最有可能做到,并非一定会做到。此外,如《四库全书》一样对原书内容进行删改的行为属于对原书内容的破坏,影响的是原书的真实性、思想性等,与此处所言仅仅改变原书体例的情况是不同的。其他无论是类书还是选本都不可避免地破坏了原书体例。虽然张文治在《总纲》中有云“史书多录大事,而兼存原书之体例”,但毕竟《国学治要》的单元是篇目,所以每一篇目均需要定一篇名,这些篇名可分为两类:一类是原书即有篇名者,如《书》《诗》《史记》《汉书》《三礼》等;另一类是原书无篇名后代编选者据事与义分篇定目拟定篇名者,如《春秋三传》《国语》《战国策》《资治通鉴》等。原书中无篇名而由后人拟篇名者,除文学作品(《诗》)、记言史书(《书》)、记载典制之书(《三礼》)外,多为编年体书,如《春秋》《国语》《战国策》《资治通鉴》等。《国语》《战国策》二书按史书分类法属于国别体史书,但二书中各国的编次方式仍是以年编次,故此处将其归入编年体史书类。分篇定目虽有利于学习与流传,但从原书编纂体例来看,在一定程度上对编年之法有所消解。若读者对原书毫无了解,仅从选篇来看,是很难看出原书的编年体性质的。但在纪传体史书中,则不构成读者对原书体例判断困难的问题,因为篇名中的“本纪”“传”“志”“表”一目了然。当然,选本自身并不需要承担“明体例”这一任务,“习文法”才是选本体裁之第一要务,读者选择选本阅读也以诵读名篇为主要目的,故此问题算不得是《国学治要》的重大缺欠。

结语

《国学治要》是一部体量巨大、体例创新、立意新颖的四部常见书目选本。此书虽在体裁上属于选本,但全书体例是有一定层次性和侧重点的特殊的“治要体”,与传统选本体例有所区别。《国学治要》体例的特殊性在于同时承担了传统选本的功能与单纯目录之书的功能,在这一点上有几分形似晋代挚虞的《文章流别集》,颇具返古之意;不仅形似,在文道合一、文以载道的思想方面也有几分神似。总体而言,《国学治要》在体例上有所创新,丰富完善了传统选本体例。

注 释:

① 目前,张文治的生平信息资料很少,在已经刊行的四版《国学治要》中,只有2012年中国书店版的《国学治要》中收录了一篇《编者自述》,但此篇《编者自述》来源不明;余者对张文治仅有一简要介绍。现有关张文治的生平信息,可见《民国人物大辞典》及张文治之子张明仁的回忆文章《张文治先生遗事漫忆》(中华书局编辑部编《回忆中华书局》,北京:中华书局,1987年,第126—130页)。此外尚未找到相关资料。《民国人物大辞典》的“张文治”条中有一句话略有歧义,即“毕业后留校工作两年,后被荐往上海中华书局,编辑《国学治要》”。而在《编者自述》中的叙述是:“自在母校管理图书后,涉猎稍广,日常手自抄辑,欲成《国学文录》一书以问世,因致书于上海中华书局总经理陆费伯鸿先生,述编纂经过,及愿来沪就教意。伯鸿亦为熊校长门人,吾前曾因校长介绍而相识。旋得伯鸿复书称许,惟以书局暂无适当位置,愿介绍吾馆于族兄平甫先生家……吾遂许来沪,教于陆费氏家凡八年。陆费氏入中学,吾亦入书局编辑所。”(张文治《国学治要·经传治要》,北京:中国书店,2012年,第4页)由是可知,张文治编书是从留校工作时开始的,《民国人物大辞典》将编纂《国学治要》放在“荐往中华书局”之后,语意不明,与实际情况有出入。

② 参见贺严《文学选本的形成:关于第一部文学选本的辨析——兼论早期文学选本的意义和功能》,《河北大学成人教育学院学报》,2005年第3期,第21页。“文学选本是选录文学作品的作品集,第一部中国文学选本是《诗经》。但由于古代尊经观念和不同阶段对文学的不同认识,对于第一部选本的论定也有不同。传统目录中将《文章流别集》作为第一部文学选本,历代选家又大多祖《昭明文选》之例。”

③ 参见余嘉锡《目录学发微》中对目录学体例的分类,北京:中华书局,2007年,第7—24页。

④ 目前基本视南宋《儒学警悟》《百川学海》为丛书出现的标志,而丛书之名则迟至明代的《汉魏丛书》方正式出现。参见张舜徽《中国古代史籍校读法》 , 武汉: 华中师范大学出版社, 2004年,第272页。

⑤ 《隋书·经籍志》尚无“类书”这一小类,第一部类书《皇览》入子部杂类。类书作为单独一类始于《旧唐书·经籍志》“类事类”,定名于《新唐书·艺文志》“类书类”。

⑥ 参见魏徵等《隋书·经籍志》对《文章流别集》的相关记录,《隋书》第4册,北京:中华书局,1959年,第1081—1082页。

⑦ 《文章流别志》与《论》两部分在梁时尚有单行本行世,至隋已亡佚,有整理者将二者合为《文章流别志论》,故《隋志》将其置于《文章流别集》之后。而《文章流别志》究竟是《集》之目录及是否含有作者传略的内容,至今说法不一。此外,《论》这一部分从散见于《北堂书钞》《艺文类聚》《太平御览》等书中的内容来看,似乎包含部分类似于书目解题的内容,但是否为该书的固定体例及《论》是否一开始是分撰于每类之首后辑出合成单行本等问题尚无定论。

⑧ 《理学七编》按本卷选篇来看只可归入子部儒家类,但理学诸家的很多著作是要归入《四库全书总目》经部四书类或五经通义类中的。