社会资本视角下佛山市城镇低收入群体的健康促进机制研究

黄嘉文,胡凯琳,傅文欣

华南理工大学公共管理学院,广东广州,510641

“健康中国战略”实施的根本目标在于,为全民提供公平可及、系统连续的健康服务,尤其需要解决好低收入群体等重点人群的健康问题。低收入群体因资源、禀赋和能力的劣势,更容易受到健康问题的困扰。长期的经济劣势、就业不足、医疗服务供给欠缺加剧了他们不良健康状况的持续性[1]。因患重大疾病而产生的高额医疗费用,也导致他们难以摆脱贫困的生活状态。国务院原扶贫办的数据显示,截至2015年,因病致贫、因病返贫的贫困户共有838.5万户,占建档立卡贫困户总数的44.1%[2]。所以,如何提升低收入群体的健康水平成为现在公共卫生领域关注的焦点之一。

目前低收入群体的健康研究主要集中在以下3个方面。①从发生机制的角度对贫困与疾病的关系进行分析。邓睿等认为,深度贫困地区的健康脆弱性是贫困和疾病双重风险下疾病防范和健康修复能力减弱的结果[3]。②从社会治理的角度分析健康扶贫的治理模式。有效的健康扶贫模式主要取决于能否建立高效的协作组织体系、政策宣传、保障体系和长效机制[4]。③基于结果导向分析健康扶贫的实施成效。赵美英等指出,以各种医疗健康保障措施为主的健康扶贫政策对解决贫困人口的健康问题具有显著的积极作用[5]。上述研究侧重从经济劣势的角度探讨低收入群体的健康困境,并从医疗卫生领域寻求解决办法,较少涉及到其他社会性因素的探讨。

社会资本作为一种重要的社会支持方式,既是指各种蕴含于个人社会网络的资源,也包括超越个体层次所形成的信任、凝聚力等共同的价值理念[6]。尽管诸多研究结果表明,它与各种积极的健康结果和生活质量密切相关[7-8],但社会资本与各种健康结果的联结机制仍不甚明了,存在健康行为机制与个体心理机制的争论[9]。理清社会资本对低收入群体健康促进的作用机制,有助于对构建重点人群的健康促进政策提出更为精准、具体、可行的建议。基于此,本研究以城镇低收入群体为研究对象,探讨社会资本对提升该群体健康水平的影响及中介机制。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

佛山市城镇低收入群体被定义为户籍在城镇,收入低于2017年佛山市城镇居民人均可支配收入的50%(22907元)的本地居民。本研究于2018年7-9月在佛山市禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区分别随机抽取1个社区。在社区工作人员的配合下,采用随机抽样法对每个社区符合条件的160名被访者进行问卷调查。共发放800份问卷,回收有效问卷780,问卷有效回收率为97.5%。

1.2 研究方法

问卷调查的实施由经过培训的访问员深入社区对被访者进行面访。问卷中涉及到的自评健康、社会资本等核心概念测量均立足于经典文献[10-11],并通过多轮设计与测试而确定。采用内部一致性、KMO和Bartlett's球形检验对核心变量进行信效度检验,结果显示各变量的Cronbach's alpha均大于0.85,KMO值均大于0.90,显著性水平均小于0.001,问卷信效度良好。

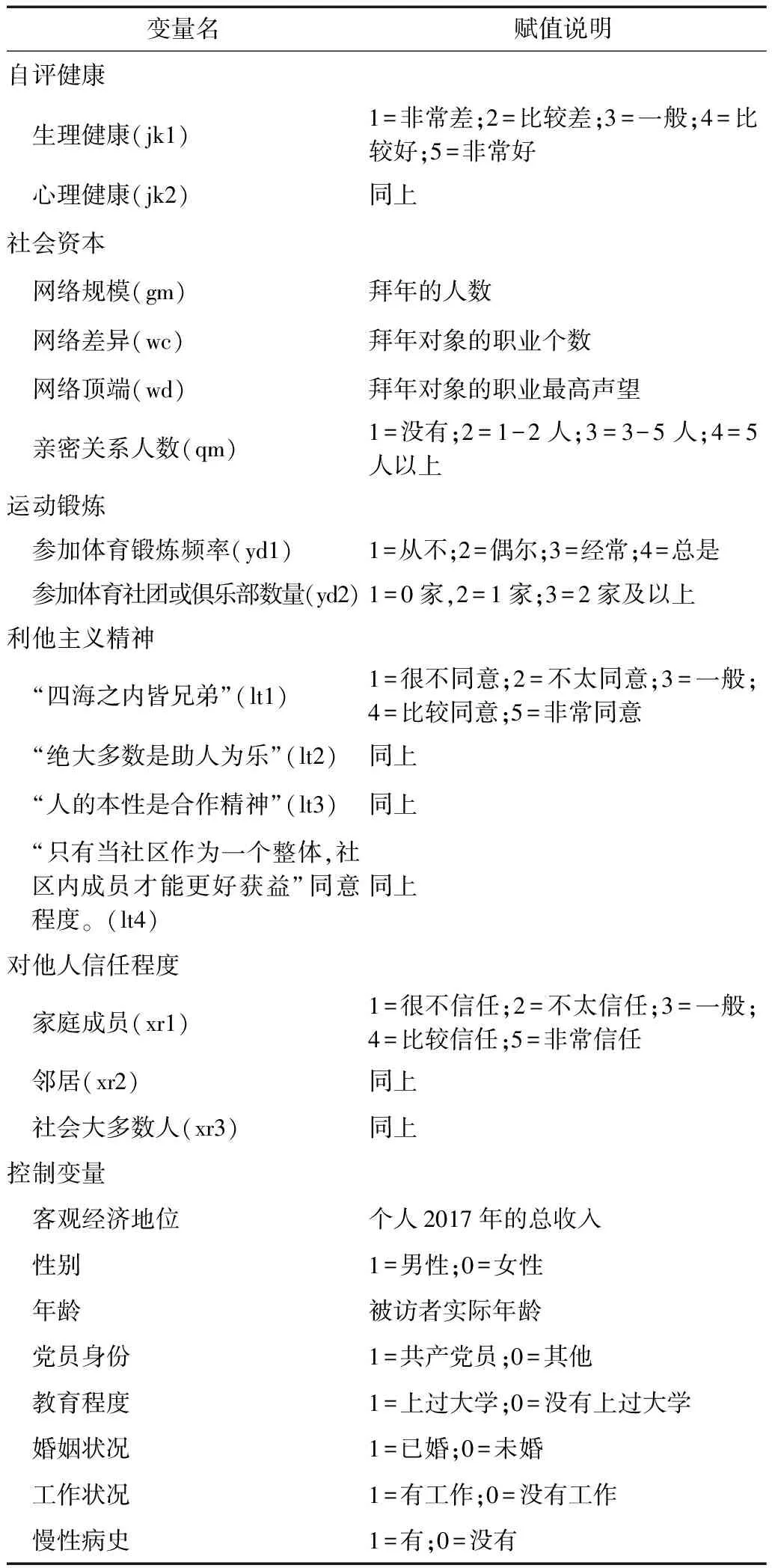

因变量自评健康,被广泛证明与躯体健康状况、心理健康等客观指标高度相关[10],在本研究中操作化为自评生理健康和自评心理健康两个维度。社会资本以春节拜年交往为依托,采用定位法来测量关系网络,包括网络规模、网络差异、网络顶端和亲密关系人数4个维度[11]。基于文献回顾与前期的探索性研究,中介变量包括运动锻炼、利他主义精神和对他人信任程度3个变量,每个变量设置若干条目进行测量[12]。模型统计还纳入8个人口社会特征的控制变量。见表1。

表1 变量赋值

1.3 统计学方法

采用Stata 12.0进行描述性分析和多重线性回归,多重线性回归用于分析社会资本对城镇低收入群体自评健康的直接影响,P<0.05为差异有统计学意义。采用Amos 21.0对中介机制进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

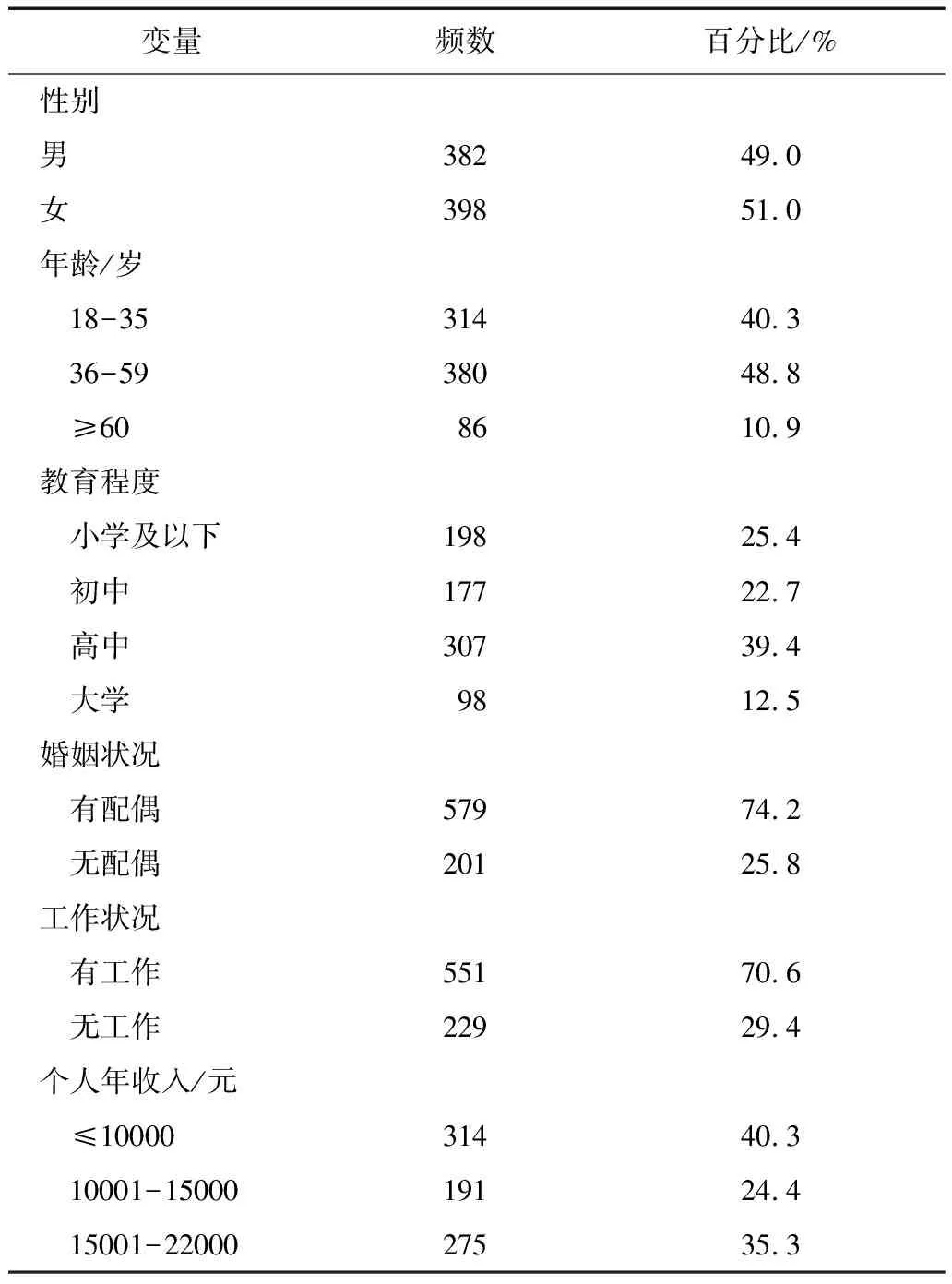

调查对象以中青年、高中及以下学历、有配偶、有工作、个人年收入低于15000元的城镇居民为主。样本的性别比例为1∶1,中青年占比将近90%。小学及以下、初中、高中学历的调查对象比例分别为25.4%、22.7%和39.4%。有工作、有配偶的调查对象占比均超过70%。64.7%的调查对象个人年收入低于15000元。见表2。

表2 样本的基本情况

2.2 社会资本对健康影响的多因素分析

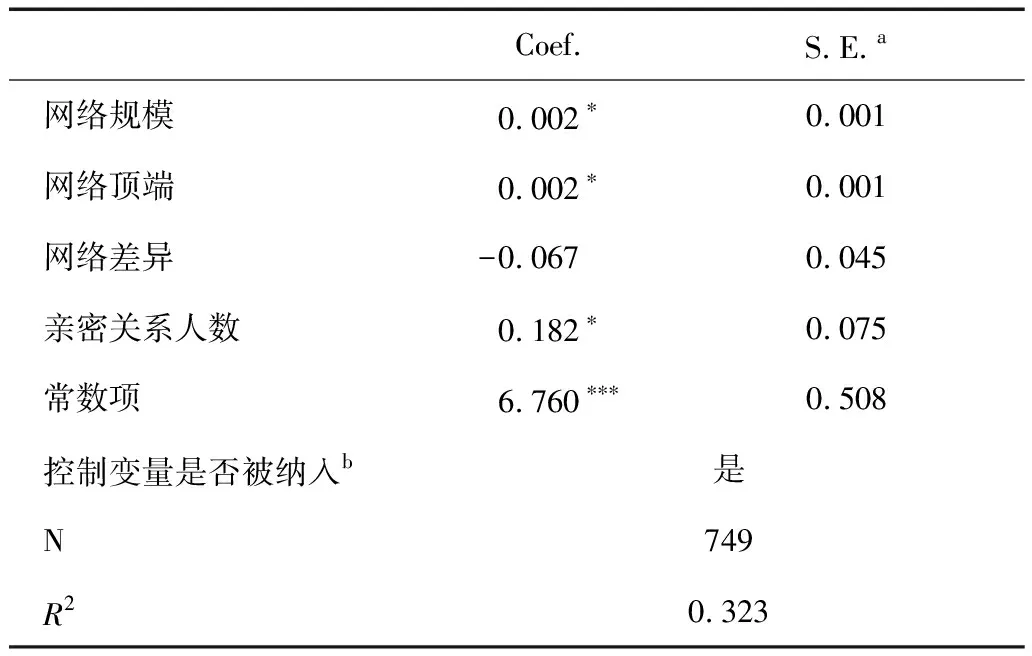

多重共线性的检验结果显示,社会资本变量及控制变量的方差膨胀因子(VIF)介于1.02-2.67,均小于10。可见,自变量之间的独立性较好,不存在严重的多重共线性。表3的多重线性回归结果显示,在控制了其他人口社会特征的变量情况下,网络规模对城镇低收入群体的健康有显著的正向影响(β=0.002,P<0.05),即城镇低收入群体的健康随着社会交往人数的增加而提高。网络顶端与城镇低收入群体的健康呈现显著的正向关系(β=0.002,P<0.05),即社交对象的职业声望越高,城镇低收入群体的健康水平也将越高。亲密关系人数对城镇低收入群体健康同样有显著的积极作用(β=0.182,P<0.05)。网络差异对城镇低收入群体的健康影响为负向的,但系数并未通过显著度水平为0.05的检验。见表3。

表3 社会资本对健康影响的多重线性回归模型结果

2.3 社会资本对健康影响的中介机制分析

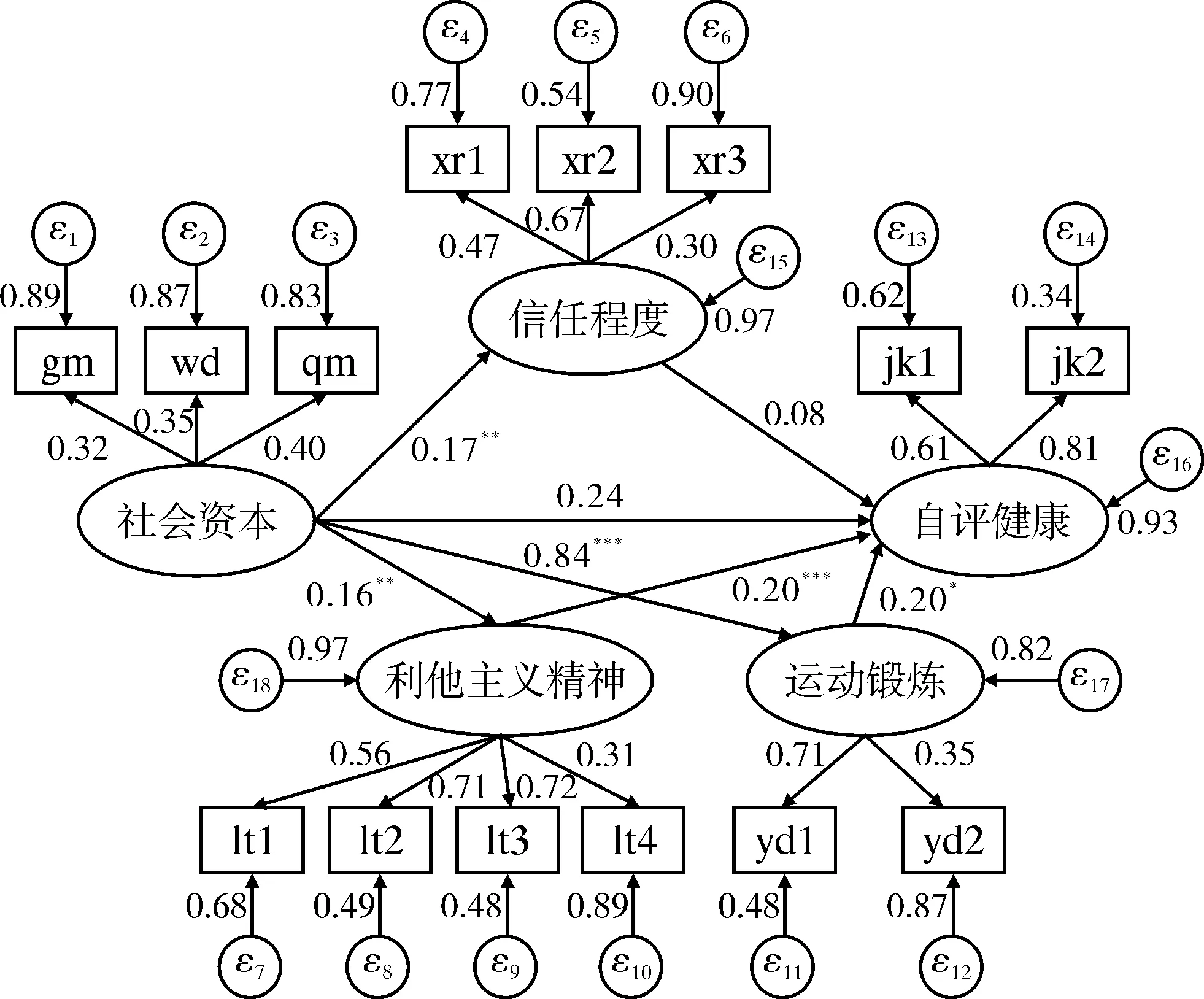

社会资本对城镇低收入群体健康影响的中介效应估计如图1所示,模型的整体拟合指标分别为χ2/df=2.673,RMSEA= 0.052,90% CI of RMSEA为0.044-0.060,P-value of the close-fit test(RMSEA<0.05)=0.320,CFI=0.912,TLI =0.907,SRMR=0.060,均符合常规的拟合标准,说明结构模型设置与数据拟合程度较为理想。在运动锻炼方面,社会资本对运动锻炼有显著的正向影响(β=0.84,P<0.001),运动锻炼同样与自评健康有显著的正向关系(β=0.20,P<0.05)。在利他主义精神方面,社会资本对利他主义精神有显著的正向影响(β=0.16,P<0.01),利他主义精神也与自评健康呈现显著的正向关系(β=0.20,P<0.001)。上述两个变量的sobel检验P均小于0.05,这说明社会资本对城镇低收入群体健康水平的促进效应可通过增强运动锻炼和利他主义精神而实现。在信任程度方面,虽然社会资本对信任程度有显著的正向影响(β=0.17,P<0.01),但信任程度与自评健康的正向影响未能通过显著水平为0.05的检验。这说明信任水平并未成为联结社会资本与城镇低收入群体健康关系的中介变量。

图1 社会资本对健康影响的中介机制结果

3 讨论

3.1 大部分社会资本维度对城镇低收入群体的自评健康有积极的促进作用

社会资本作为一种重要的社会支持形式,来源于个人可获得收益的社会网络,被诸多研究证实与健康状况有显著的正向关系[13-14]。本研究结果与前人结果具有较高的一致性,在控制了主要的人口社会特征变量之下,网络规模、网络顶端、亲密关系人数3个衡量社会资本的维度都对城镇低收入群体的自评健康有显著的正向影响。

这说明城镇低收入群体可以通过扩大社会交往范围、与他人构建紧密的社会联系,实现自身健康的增益。一方面,社会网络的扩大可以带来更多的社会支持,能帮助个体寻找经济、情感、精神、和信息的有力支持,通过获得健康资源来降低健康风险,从而提升自身的健康水平[15]。另一方面,人们通过社会网络缔结的社会认同、信任与归属感,能满足个体对自我价值、自我发展的需求,同样对促进健康有着积极的影响[16]。

从实践经验来看,为解决长期健康问题对医疗卫生服务的迫切需要,弱势群体及其社会网络对健康责任被赋予重要的意义。通过识别低收入群体的健康需求、重塑社会支持和提升集体效能,构建多维的健康促进环境。

3.2 社会资本通过增强城镇居民的运动锻炼行为和利他主义精神的培育,促进其身心健康的发展

以往研究发现,社会资本对健康的中介机制体现在促进健康信息传播和健康行为、遵循健康行为规则的可能性、提供经济情感支持及互助鼓励等方面[17-18]。本研究同样发现,社会资本对城镇低收入群体健康的影响可通过健康行为来实现。与他人建立良好的社会联系,通过获取更多健康相关的知识和信息来提升自己的健康意识,以及拓宽参与健康行为的可能渠道。更为重要的是,社会资本在非正式团体内部衍生出来的规范对健康偏离行为起到重要的监督作用[19],从而有利于促进健康行为的实施与维系。

科恩等研究发现,建立和维持社区的社会资本,有助于促进社区内部的共同精神和共同行动,这又与低全因死亡率和低心血管疾病死亡率呈现显著的关联[20]。本研究进一步将讨论范围扩展到弱势群体的自评健康层面,发现社会资本有助于利他主义精神的生产,通过与他人的互帮互助培育个体的积极心态,促进超越个体层次的集体精神,过程中彼此之间的关系网络亦更加牢固。这对于对城镇居民的身心健康均有较大的正面影响,这也是之前研究所忽视的。

由此可见,社会资本对城镇低收入群体的健康影响路径是多元的,这也为如何引导社会资本的建构提供3个方面的政策启示。首先,依托社会组织的力量,积极举办以体育健身、健康知识传播为主旨的社区活动。其次,鼓励公益类和互助类的社区组织发展,通过构建紧密的邻里联结和互助规范,培育利他主义精神和提升社区效能感,从不同层面促进城镇低收入群体健康水平的提升。最后,着力于优化社区公共空间,夯实社区社会资本基础。全面完善运动健身、人身安全、宜居环境、健康生活用品等公共服务设施的供给与维护,为城镇低收入群体之间的非正式互动与交往提供硬件条件与培育土壤。

3.3 网络差异对城镇低收入群体的自评健康有负面影响

虽然大多数实证研究证实“社会资本有利于提升健康水平”的观点,但新近的西方研究发现,社会资本对健康的影响兼有积极和消极的作用[21]。波特斯在早期就曾提醒人们关注社会资本潜在的负功能,包括较高的社会资本可能对群体成员提出其他要求、拉低群体内的规范水平、对群体外成员有排斥作用以及导致群体成员因过度的非正式控制导致失去自由[22]。在健康领域,这种负向影响主要体现在因群际传播导致不良健康行为的社会传染、社会资本与个人特征之间的跨层次互动效应[23]。例如,低信任的个体在高信任的环境更容易感到压力,从而对心理健康有负面影响[24]。

本研究同样发现,异质性的社会网络并不能提升城镇低收入群体的健康程度,即异质性网络可能不利于产生积极的健康结果。究其原因可能与西方研究有所差异,一方面,低收入阶层更偏好异质性网络关系的构建,但由于维持的成本加高,个体对异质性互动对象的请求难以响应,因而造成异质性关系的生存周期较短[25]。城镇低收入群体在关系维持的投入与产出并不匹配的情况下,更可能导致消极的健康结果。另一方面,网络差异性往往带来多样化的参照群体,城镇低收入群体通常处在社会网络的劣势地位,因比较而产生的相对剥夺感将对身心健康产生负面影响[26]。

因此,我们在肯定社会资本对健康促进效应的同时,需要认识到其负功能的危害,进一步探索社会资本正负功能的转换机制,最大限度地发挥社会资本对健康的积极影响。通过营造自信、宽容和积极的社会文化来塑造人际之间和谐、平等、友好的交往方式,给予弱势群体更多的关爱与帮助,促进全民健康水平的持续提升。