基于积极心理学的高校共青团第二课堂教育实证研究

霍 焱,王 亮,李元薇,袁 倩

(1.山东电力高等专科学校,山东 济南 250002;2.济南幼儿师范高等专科学校,山东 济南 250002)

0 引言

积极心理学是揭示人类优势和促进其积极机能的应用科学[1]。当前积极心理学被广泛应用于世界范围内的各个领域中,包括军事、健康、组织行为、人文和教育等[2]。在我国,有关从积极心理学的视域进行思想政治教育的研究起步晚、数量少,尤其是积极心理学对思想政治教育实效性影响的关注度较少[3-4]。第二课堂是高校教育活动的重要组成部分,为推进共青团第二课堂建设,强化共青团育人职能,近年来学界从不同视角对其展开了系统研究,但各高校在实施第二课堂过程中存在一些共性问题,例如第二课堂缺乏创新,参与过程中学生缺乏自主性,学校对第二课堂缺乏指导[5],学生参与第二课堂的获得感较低等[6]。

本文通过实证调查,开发并组织实施有积极心理学渗透的“共青团第二课堂指导课”(以下简称“指导课”),借助理论讲授与团体辅导相结合的方式,实现学生个体将第二课堂育人路径与自主成长动机相融合,改善学生对第二课堂认识不足、自主参与性较差、获得感较低等共性问题,促进学生身心健康全面发展,提升共青团第二课堂育人实效。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

选取某高校2个同年级同专业班级,分别作为实验组和对照组进行研究。研究样本共96人,其中,实验组47人,男生40人(占比85.1%),女生7人(占比14.9%),最小年龄17岁,最大年龄20岁,平均年龄18.3岁;对照组49人,男生42人(占比85.7%),女生7人(占比14.3%),最小年龄17岁,最大年龄20岁,平均年龄18.3岁。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具

1)自主设计问卷。自主设计调查问卷,共包含12道题,主要了解指导课干预前后学生对共青团第二课堂的认知、参与动机、获得感情况以及学生对指导课的评价。

2)心理组合量表。采用适合青少年的心理组合量表。该套组合量表是经临床实践检验信效度较高的组合量表,具体包含7个量表,66道题,测试生活满意度、积极情绪、消极情绪等10项心理指标水平。

1.2.2 研究过程及方法

1)调研锁定问题。采用文献分析法、问卷调查法和访谈法,对该高校共青团第二课堂的现状及成因进行调研。结果显示,存在宣传不到位、指导不到位、活动创新性不足等情况,学生对共青团第二课堂及其作用认识不足、自主参与性较差、获得感低,增设指导课是师生共同的期待。

2)开发指导课。依据前期调研发现的问题,指导课设定课程学习任务及目标,并基于文献[4]和文献[5],选取美德和人格优势、自我决定理论、成长型思维、情绪ABC理论、积极关系、福流、心理韧性和积极情绪8个积极心理学知识点作为理论依据,围绕共青团第二课堂核心项目(即思政学习、志愿服务、创新创意和文体活动),设计形成4次主题课程,分别为“了解自我,主动升级”“助人助己,拥抱幸福”“创新创意,点亮人生”“多彩活动,其乐无穷”。每次主题课为2.5课时,包含复习和导入、积极心理学知识讲授、团体辅导或小组实践练习、共青团第二课堂项目介绍及作业5个环节。

3)课程实施与数据采集。对实验组进行指导课干预,对对照组不采取任何形式的干预措施,只按教学计划常规开展第二课堂教育。第一次指导课开始前进行实验组和对照组的前测数据采集,第四次课程结束后进行两组的后测数据采集。在征得被试者的同意后进行测试,并签订知情同意书。授课教师统一指导学生独立使用手机扫描指定二维码进行集体测试。

4)数据分析及总结。主要采用定量分析法和访谈法,评定指导课的干预效果,总结积极心理学在共青团第二课堂教育中的作用。问卷回收率为100%,达到统计学有效水平。学生心理指标数据采用SPSS软件进行独立样本t检验和配对样本t检验。

2 研究结果

2.1 指导课干预前后学生思想状况变化情况

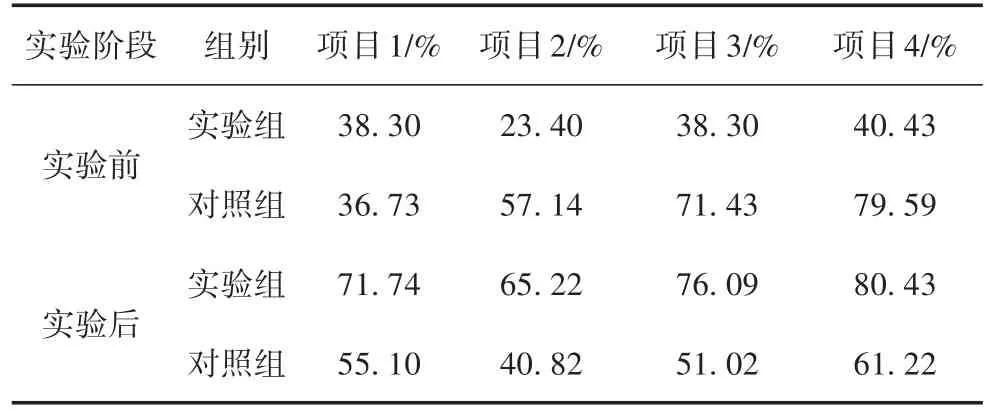

指导课干预前后,实验组和对照组在问卷调查主要项目上的数据结果如表1所示。其中项目1为回答“非常了解共青团第二课堂”的人数占比;项目2为回答“非常了解共青团第二课堂成绩单及计分方法”的人数占比;项目3为回答“会主动参与共青团第二课堂活动”的人数占比;项目4为回答“共青团第二课堂活动对个人成长非常有帮助”的人数占比(项目1-4解释下同)。

表1 实验前后实验组和对照组在问卷调查主要项目上的数据结果汇总表

由表1可见,实验前对照组在项目2、项目3和项目4上的结果显著高于实验组,说明对照组在对共青团第二课堂成绩单及计分方法的认知、自主参与性及获得感方面明显优于实验组;实验组在项目1上的结果略高于对照组,说明实验组在对共青团第二课堂的认知程度上略高于对照组。实验后实验组在问卷调查主要项目上的结果均高于指导课干预前,具体表现为,项目1增长33.44个百分点,项目2增长41.82个百分点,项目3增长37.79个百分点,项目4增长40个百分点。同时可以看出,实验后实验组在问卷调查主要项目上的结果均高于对照组,说明指导课干预后,实验组学生在对共青团第二课堂(包括成绩单计分方式)的认知、自主参与性及主观获得感方面均优于对照组。

2.2 指导课干预前后学生相关心理指标变化情况

2.2.1 实验组与对照组相关心理指标前测数据对比分析

实验组相关心理指标前后测水平的差异比较情况如表2所示。对照组相关心理指标前后测水平的差异比较情况如表3所示。数据统计结果显示,实验前实验组和对照组在除了“消极情绪”外的各项心理指标均值上均不存在统计学差异,说明实验组和对照组在课程干预前的相关心理状况及水平基本一致。“消极情绪”均值存在统计学差异(x2=2.179,p=0.033),均值表现为实验组大于对照组,说明实验前实验组学生的消极情绪体验比对照组学生的强烈。

表2 实验组相关心理指标前后测水平的差异比较

表3 对照组相关心理指标前后测水平的差异比较

2.2.2 实验组相关心理指标前后测变化情况分析

由表2可见,实验组各项心理指标均值在指导课干预前后有明显变化,除“生活满意度”“积极情绪”和“能力需要满足”3项指标外,各项心理指标均值的前后测结果并无统计学差异。

其中,“生活满意度”均值的前后变化存在极显著性差异(x2=-4.772,p=0.000),均值表现为后测大于前测,说明实验组学生的主观幸福感在指导课干预后明显提升;“积极情绪”均值的前后变化存在统计学显著性差异(x2=-2.658,p=0.013),均值表现为后测大于前测,说明实验组学生的积极情绪体验在指导课干预后明显增强;“能力需要满足”均值的前后变化存在统计学差异(x2=-2.183,p=0.038),均值表现为后测大于前测,说明实验组学生的能力需求满足程度在指导课干预后明显提高。

2.2.3 对照组相关心理指标前后测变化情况分析

由表3可见,对照组学生相关心理指标均值在实验前后有明显变化,且除“心理韧性”“自我效能感”和“积极情绪”3项指标外,其他各项心理指标均值的前后测结果均存在不同程度的统计学差异。

对照组学生在“生活满意度”“创造力思维”“自主需要满足”“联结需要满足”和“能力需要满足”5项心理指标的均值均表现为前测大于后测,说明对照组学生的主观幸福感体验、推敲式思维表现、自主需要满足程度、联结需要满足程度和能力需要满足程度,在实验期后均有所下降;而“消极情绪”的均值表现为后测大于前测,说明对照组学生的消极情绪体验在实验期后明显增强。

2.2.4 实验组与对照组相关心理指标后测数据对比分析

数据统计结果显示,实验组和对照组的心理指标后测均值略有不同,但两组除了“生活满意度”外的各项心理指标均值均不存在统计学差异,说明实验组和对照组在实验期后的相关心理状况及水平基本一致。两组“生活满意度”均值存在统计学差异(x2=2.559,p=0.013),均值表现为实验组大于对照组,说明实验期后,实验组学生的主观幸福感体验要比对照组学生的强烈,即指导课对学生的主观幸福感体验有积极的促进作用。

3 结语

本文针对学生对共青团第二课堂认识不足、自主参与性较差及获得感较低的问题,采用有积极心理学渗透的指导课进行有效干预,对学生的心理健康有显著的正向促进作用,即有积极心理学渗透的指导课能有效提升共青团第二课堂育人实效。同时,持续探索积极心理学在共青团第二课堂教育中的应用,可以为高校建立合理有效的共青团第二课堂运行体系、改善人才培养模式提供一些参考,也能够为后续研究者探索积极心理学对思政教育实效性的影响带来一些启示。