地方官员特征、财政能力与地方债发行规模

张淑惠 李若飞

内容提要:2015 年新《预算法》实施后,地方政府债券成为地方政府唯一融资渠道,“修明渠、堵暗道”的做法对解决地方政府债务风险的有效性引起关注。本文建立了一个地方官员特征、财政能力与地方债发行规模的分析框架,以2015-2019 年我国省级政府地方债发行规模为样本进行实证研究。结果表明,受晋升激励影响,官员任期与地方债发行规模之间存在倒“U”型关系,财政能力是债务规模的重要影响因素,财政赤字率对发债量存在负向影响,决定政府内在举债意愿的财政自主能力对债务规模存在负向影响,而作为偿债保障的财政汲取能力对债务规模存在正向影响。进一步探究发展,新《预算法》实施后,严苛的考核问责机制有效约束了官员晋升激励对地方债发行的刺激效应。本文为完善干部考核机制,增强地方财政能力,进一步加强地方政府性债务管理,防范化解地方债务风险提供了科学依据。

一、引 言

2017 年5 月24 日,美国信用评级机构穆迪(Moody’s)将我国主权信用评级从Aa3 降低至A1,并将我国前景展望从“稳定”调整为“负面”。我国主权信用评级下降的主要原因之一是地方政府高负债率产生的金融风险。截至2020 年3 月末,全国地方政府债务余额22.8 万亿元,占2019 年国内生产总值的23.03%。虽然我国地方政府负债率未超过国际警戒线,但仍不断扩张的地方政府债务规模为未来地方政府还债与经济建设埋下风险,解决地方政府债务问题刻不容缓。2015 年实施的新《预算法》规定地方政府只能通过发行地方债举债融资。因此,除了对2015 年既存的15.4 万亿元地方政府债务进行管理外,研究地方债发行的合理规模可以有效防范化解地方政府债务风险。

发债属于政府行为,但政府既然由“人”组成,对政府行为的解释,自然难免“人”的因素,特别是可以左右决策的政府领导。有研究表明,政府领导倾向于从自身偏好出发,影响政府施政方向(耿曙等,2016)。官员最重要的政治激励为晋升,GDP 是最重要的考核指标,促使官员举债融资发展经济,从而解释了政治激励对经济增长的影响(周黎安,2007)。因此,官员晋升激励是地方政府主动负债的原因之一。

有学者从需求角度解释地方政府举债动机(王永钦等,2016;龚强等,2011;陈昌盛等,2019),认为财政分权造成了“财权事权不匹配”,地方政府为弥补财政缺口、缓解地方政府财政压力而举债融资。当地方政府出现严重财政困难收不抵支时,中央政府会予以救助,由此形成的预算软约束或会刺激地方政府过度举债融资发展经济(张延、赵艳朋,2016)。但地方政府举债需要具有相应的偿债能力做支撑(李一花、亓艳萍,2017),而偿债能力主要受财政能力影响。因此,为防范化解地方政府债务危机,需考虑地方政府财政能力对发债规模的影响。

2015 年实施的新《预算法》规定,根据各地区债务风险、财力状况对地方政府债务规模实行限额管理,并且建立问责考核机制,把政府债务作为硬性指标纳入政绩考核。这为本文将晋升激励影响下的官员特征、地方政府财政能力与地方债发行规模纳入统一的分析框架提供给了契机。本文突破已有文献的需求角度解释债务成因,从地方政府主动负债与财政能力视角探究官员特征与财政能力对地方债发行规模的影响,并将二者纳入统一分析框架,探究在不同财政能力的地区,官员晋升激励对地方债发行规模的不同影响。

二、文献综述

2008 年金融危机后,地方政府融资平台债务在积极财政政策背景下快速增加,风险也日益凸显。为了对地方政府债务进行有效管理,2009 年中央允许地方通过财政部“代发代还”地方政府债券方式举债融资,并对地方政府融资平台债务加以管理。随着改革的深入,2014 年底对地方政府融资平台债务进行甄别,2015 年实施的新《预算法》明确划清地方政府与融资平台界限,规定地方政府只能通过“自发自还”地方政府债券方式举债融资。至此,地方政府举债的“正门”(地方政府债券融资)完全打开,“后门”(融资平台融资)逐步关闭,地方政府债务治理更加规范透明。地方政府债务分为显性债务与隐性债务,显性债务指2009 年以来发行的地方政府债券和2014 年底甄别出的地方政府融资平台债务,隐性债务指未被甄别出的地方政府融资平台债务与其他非法举借的债务(毛捷和徐军伟,2019)。由于隐性债务难以测量,并且随着债务治理体系的逐渐完善,地方政府非法举债被禁止,隐性债务规模逐渐减少,因此本文主要针对地方政府显性债务进行研究。

地方政府显性债务中除了需要逐步偿还的存量债务外,新发地方政府债券是债务主体。地方政府债券作为政府举债的“正门”,经历了“代发代还”“自发代还”“自发自还”的改革发展历程。中央政府逐步减少对地方政府债券的担保,明确偿债主体及其责权,通过市场规则对地方政府举债行为进行约束,真正体现去除中央政府对地方债务担保的预算软约束后地方政府的主体意志。因此,研究“自发自还”制度下地方政府债券发行规模影响因素更具现实意义。

学者们对地方政府显性债务规模影响因素所进行的研究主要集中在三个方面:财政分权体制、预算软约束与政绩考核体制。

1994 年分税制改革之后,“财权上移、事权下移”的格局使地方政府财政压力不断增加,推动地方政府通过发债缓解财政压力。许多学者认为这种财权事权不匹配的财政分权体制,是地方政府债务形成的根本原因(贾康、白景明,2002;马海涛、吕强,2004;杨志勇,2009)。庞保庆和陈硕(2015)认为地方政府债务的主要成因在于地方政府在提供公共产品和推动经济发展中所面临的预算内财政缺口,邱栎桦和伏润民(2015)通过实证分析得到同样的结论,即地方政府债务规模不断扩张的主要原因是地方政府面临的财政支出压力,而财政支出分权程度高的地区政府债务规模大;也有学者持相反观点:黄春元和毛捷(2015)得到结论认为财政状况差的地区收支缺口大,但地方债务规模却更小。

预算软约束是地方政府债务形成的原因之一。如果中央政府在地方财政陷入危机时不提供救助,那么就不会存在预算软约束问题(龚强等,2011),但在实际经济运行中预算软约束总是存在的。李尚蒲等(2015)通过比较不同地区债务总规模,认为信贷资源和土地要素构成的预算软约束是地方债务规模扩张的主要原因。

与上述地方政府债务的被动成因不同,政绩考核体制下的晋升激励是地方政府债务的主动成因。周黎安(2007)认为地方官员治理绩效以GDP 增长为考核指标,部分地方官员为了获得晋升机会而扩大投资规模以刺激地方经济增长,因此需要相应的资金支撑,增加税收的筹资方式虽然不会增加政府债务,但这种方式会对地方官员声誉造成影响,因此,举债成为地方政府融资的最佳策略(龚强等,2011)。学者们也从实证分析角度证明了官员晋升激励对地方政府债务规模的正向影响(陈菁和李建发,2015;何杨和王蔚,2015)。

上述学者们主要从需求角度解释地方政府债务规模扩张原因。但是地方政府债务融资需要相应的偿债能力支撑,而财政能力是偿债能力重要保障。李一花和亓艳萍(2017)、司海平等(2016)进行了相关研究,认为地方财政能力是地方债务规模的重要影响因素。

地方政府债券“自发自还”制度明确规定举债与偿债主体都是地方政府,并且中央政府不再对地方债务进行担保,违约责任自担,因此推动地方政府自觉控制财政风险,在自身能力范围内进行债务融资;同时,市场机制也会对地方政府债务融资行为进行约束。本文研究了地方政府举债时是否会考虑自身财政能力,并且是否会导致主动负债行为的差异,财政能力又会对主动负债行为产生何种影响。综合既有研究所涉内容与路径,本文创新点可能包括:首先,在地方政府债券“自发自还”制度背景下,地方债发行规模在市场机制约束下产生了新的特点,而学者对其研究相对较少。本文将地方政府主动负债、财政能力与地方政府债务规模纳入统一分析框架,研究不同财政能力地区政府主动负债的差异性,具有一定的创新性。其次,新《预算法》明确规定发行地方政府债券是唯一的融资途径,融资平台债务依法不属于地方政府债务,未来对地方政府债务改革的讨论将大量围绕地方政府债券展开,因此,在新制度背景下使用地方政府债券研究地方政府债务符合政策导向并具有研究意义。最后,本文丰富了新制度背景下地方政府债务研究,对地方政府债务管理制度有效性加以检验,为防范化解地方政府债务风险提供政策建议,具有一定的现实意义。

三、理论分析与研究假设

(一)理论模型

新《预算法》规定地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除另有规定外,不列赤字。龚强等(2011)、李一花和亓艳萍(2017)将地方政府面临的预算约束表示为:地方政府支出- 地方财政收入=新增地方债务+转移支付流入。这里的地方政府收入指的是地方财政一般公共预算收入,包括税收收入与非税收收入。预算约束式表明地方政府的本级财政预算收支差额通过地方政府债务与中央对地方的转移支付弥补。

本文在上述模型的基础上,构建了地方政府一般公共预算与政府性基金预算约束表达式。结合地方财政部门传统沿袭的概念,一般预算为本级各部门的预算;政府性基金预算是向特定对象收取的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。地方财政预算内收支差额通过发行地方政府债券与中央对地方的转移支付、税收返还弥补。地方政府债券包括一般债与专项债,分别用于弥补公共财政赤字与建设某项具体工程而发行的债券,纳入一般公共财政预算与政府性基金预算,弥补地方财政在一般公共预算与政府性基金预算的不足。本文构建的地方政府预算约束表达式如下:

其中一般公共预算收入包括各项税收收入与行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入,用i 表示;一般公共预算支出包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出,用e 表示;政府性基金收入与支出分别用n 和m 表示,新增地方债务总和用y 表示;上级政府给予的转移支付与税收返还用t 表示。则上述预算约束可以用公式(1)表示:

在科层制考核晋升激励机制下,地方政府官员有扩大财政支出规模刺激经济主观意愿。假设财政支出中受晋升激励影响的支出与地区GDP 成正比,则地方政府支出由一般性支出e0和受晋升激励影响支出k·GDP 两部分组成,即:

其中k 表示晋升激励系数,即GDP 中受晋升激励影响的财政支出规模占比。将(2)式代入(1)式整理可得:

将(4)-(6)式代入(1)式整理得:

财政赤字率的系数为GDP>0,表明财政赤字率与地方债发行规模正相关;财政汲取能力的系数同样为GDP>0,表明财政汲取能力与地方债发行规模正相关;财政自主能力的系数为-e<0,表明财政自主能力与地方债发行规模负相关。

理论模型部分将地方官员晋升激励、财政能力与地方债发行规模纳入统一分析框架,探究了变量之间的影响。在作用机制分析中,新政治经济学分析范式表明官员的年龄、任期特征会影响其政治激励,对辖区内的治理行为产生影响,新《预算法》也对地方政府举债行为产生约束。本文将从晋升激励与预算约束角度厘清地方官员特征、财政能力对地方债发行规模的影响机制。

(二)地方财政能力对地方债发行规模的影响

财政赤字率是衡量财政风险的重要指标,是指财政赤字占国内生产总值的比重。财政压力大的地区,地方政府更有动机进行债务融资以缓解地方财政压力。但新《预算法》规定,地方政府发债额度由财政部根据各地区债务风险、财力状况等因素测算分配,分配方法体现“正向激励”原则,即财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区多安排,反之则少安排或不安排。地方政府必须以“自发自还”方式举债,发行和偿还主体均为地方政府。因此,在财政赤字率高的地区,偿债压力大债务风险高,地方政府可能分配到的地方债发行额会减少。

基于上述分析,本文拟提出假设H1a:财政赤字率对地方债发行规模具有负向影响。

财政自主能力衡量地方政府的财政自理和充裕程度(郑垚和孙玉栋,2018),提高地方税收自主权可以提高地方自有财力水平,显著增强地方财政自主能力。相比于增加转移支付规模,这种“授人以渔”的财政治理方式可以减少地方政府机会主义行为(刘勇政等,2019),也会减少地方政府对举债融资的依赖性。所以财政自主能力高的地区,对地方债的依赖性低,地方债发行规模小。

财政汲取能力是政府为提供公共产品和服务,从辖区内获得收入的能力,是政府履行公共物品供给职责的财力保障。地方政府财政汲取能力差的地区,公共物品供给的资金更加依赖于举债融资。财政汲取能力也是重要的偿债能力,化解地方政府不断增加的存量债务,有赖于地方政府财政汲取能力的提高。新《预算法》实施后,中央将地方政府财政汲取能力作为分配地方债发债额度的重要依据。财政汲取能力高的地区,地方政府更有能力化解存量债务及偿还债务本息,因此会得到更多地方债发行额。

财政自主能力与财政汲取能力都是重要的财政能力,且计算公式类似,但二者分别从内在的举债意愿与外在的偿债保障对地方政府债务规模产生相反的影响。财政自主能力使用一般公共预算收入与一般公共预算支出的比值表示,财政自主能力越强的地区,自主解决财政困难的能力越强。从地方自身考虑,依靠本地区的税收与其他非税收入可以满足财政支出需求的情况下,举债融资的需求相对较小。财政汲取能力使用一般公共预算收入与地区生产总值的比值表示,决定了地方政府的债务偿还能力,直接关系到对存量债务的保障能力,是中央政府分配各地区地方债发行限额的重要参考指标,也是地方政府敢于举债融资发展经济的重要保障。因此,从地方政府内在的举债意愿考虑,财政自主能力提高会降低政府举债意愿;从地方政府的偿债保障能力考虑,财政汲取能力提高会使得地方政府分配到更多的举债限额,刺激地方政府举债融资。二者对地方政府债务规模产生相反的影响。

为了从数据中直观地看出地方财政能力与人均地方债发行规模之间关系,本文从国家统计局网站获得一般公共预算收入、支出、地区生产总值数据,从Wind 数据库获得人均地方债发行规模数据,做出了地区财政能力与人均地方债发行规模的散点图,并拟合出回归曲线,结果如图1 所示。为避免伪相关,以控制时间与地区效应后的人均地方债发行规模残差作为纵轴,相应的财政汲取能力残差和财政自主能力残差作为横轴,财政汲取能力与地方债发行规模呈正相关关系,财政自主能力与地方债发行规模呈负相关关系。

图1 财政能力与人均地方债发行规模的关系

因此,本文拟提出假设H1b:财政自主能力高的地区地方债发行规模小。假设H1c:财政汲取能力高的地区地方债发行规模大。

(三)地方官员特征对地方债发行规模的影响

自1980 年以来以GDP 增长为核心的地方治理绩效考核机制催生了地方官员“为增长而竞争”的现象(张军,2005),已有研究也发现官员特征会影响地方经济增长(张军和高远,2007)。地方债作为地方政府重要的融资方式,在促进地方经济增长方面起着重要的作用,因此发行地方债无疑是地方官员实现其政治目标的重要方式。

地方官员在一地平均任期为三到四年,多者也可达五、六年。Guo(2009)研究发现,我国地方官员在任期第四年或第五年被提拔的概率最大,张军和高远(2007)研究发现省级官员任期与经济增长呈“倒U”型关系。刚上任的官员为求平稳晋升,并且需要花费一两年时间熟悉当地情况,不会为刺激经济增长过多干预资源配置,避免后续任期难以继续“锦上添花”,因此在官员任期初期,地方债发行规模相对较小。随着官员在任时间增加,晋升压力变大,如干春晖等(2015)研究发现,任期的第四年和第五年是地方官员晋升的关键时期,为了达到晋升目的,官员会更加主动地干预经济,而债务融资是干预经济重要的资金来源。在任职末期的晋升竞争中,官员年龄已不占优势,晋升机会减小,稳妥地履行其职责并“站好最后一班岗”是首要选择,因此不会过多干预经济,也不需要发债融资。基于实际数据的官员任期与人均地方债发行规模散点图与拟合线如图2 所示,二者存在倒“U”型关系。

图2 官员任期与地方债发行规模的关系

基于上述分析,本文拟提出假设H2:地方官员任期与地方债发行规模之间呈“倒U”型关系。

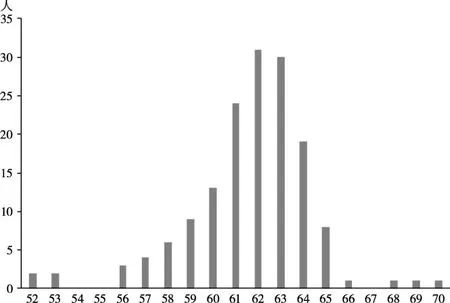

年龄也是官员晋升的重要影响因素。对于省级官员而言,65 岁为其退休年限,若任期未满可延长三年。晋升规则决定了临近退休的地方政府官员有着强烈的晋升激励,因此会进行债务融资为其主动干预经济提供资金保障。经由本文统计,2015 年至2019 年期间,省委书记的平均年龄为61.3岁,其中年龄处于58 岁至65 岁的省委书记占比为87.7%。如图3 所示,将58 岁到65 岁分为两个年龄段,按照上述分析,年龄处于62 岁到65 岁的官员晋升激励较大,年龄处于58 岁到61 岁的官员晋升激励相对较小。

图3 2015 至2019 年省委书记年龄分布

因此,本文拟提出假设H3:年龄处于62 岁到65 岁之间的地方官员倾向于多发行地方债,而年龄处于58 岁到61 岁之间的地方官员倾向于少发行地方债。

四、研究设计

为检验上述地方官员特征、财政能力对地方债发行规模影响的研究假设,本文构建的实证模型如下:

式(8)检验i 省在第t 年的地方官员特征(Featurei,t)与地方财政能力(Fiscali,t)对该省当年地方债发行规模(Debti,t)的影响,Controlj,it表示控制变量,μi表示地区效应,νt表示时间效应,用以控制每一年的整体外生冲击,εit表示假定服从独立同分布的误差项。

根据新《预算法》规定,从2015 年起地方政府只能通过“自发自还”地方政府债券方式举债融资。在此背景下,地方政府举债融资将受到市场机制与自身能力制约,迫使地方政府自觉控制财政风险,因此地方债发行额更具代表性,可以真实体现地方政府主动负债行为与财政能力对地方债发行额的影响。本文研究的制度背景为2015 年新《预算法》实施后地方政府以“自发自还”地方债进行融资,省级政府可适度举借债务,市县级政府不具备自主发债资格,只能由省级政府代为举借,且数据未公开,因此本文选取2015 年到2019 年省级面板数据进行实证分析,由于2015 年西藏未发行地方债,故将此样本剔除。

(一)核心变量

1.地方债发行规模(Debti,t)

由于精确的债务数据难以获得,学者们选取的度量地方债规模的指标不尽相同,主要包括:地方城投债余额(陈菁和李建发,2015)、商住用地出让收入、地方政府预算内财政收入(范剑勇和莫家伟,2014)等。本文基于地方债“自发自还”视角,选取地方政府债券人均发行额作为被解释变量。数据来源是Wind 数据库,并与财政部预算司公布的每年债务总规模进行核对以确保数据可靠性。

2.地方官员特征(Featurei,t)

本文主要对省委书记年龄与任期进行研究,将处于58 岁到61 岁年龄段的样本设置哑变量一(Age_Y),处于62 岁到65 岁年龄段的样本设置哑变量二(Age_O),并将任期(Term)及其平方项(Term_sq)加入模型。参照已有的研究,本文设定6 月份以前上任的官员,其任期从当年开始算起,6月份以后上任的官员,其任期从下年开始算起。数据来源为各省地方年鉴、政府网站。

3.地方财政能力(Fiscali,t)

本文对地方财政能力衡量主要包括三个指标:财政赤字率(FDE)、财政汲取能力(FDR)、财政自主能力(FAU)。以往学者用地方政府“财权与事权”不匹配来解释由地方财政赤字形成的地方政府债务,但财政赤字率也是衡量地方政府财政能力重要指标,使用各省一般公共预算支出与收入的差额占本省GDP 的比重表示。财政汲取能力作为政府偿债的重要保障,能够反映地方政府的筹资能力(李一花和亓艳萍,2017),使用各省一般公共预算收入占本省GDP 的比重表示财政汲取能力。财政自主能力用以衡量地方政府自行解决财政困难的能力,地方政府财政自主能力强,则对债务融资依赖小,本文使用各省一般公共预算收入占公共预算支出的比重衡量财政自主能力。数据来源为各省财政统计年鉴、中经网统计数据库。

(二)控制变量

为控制遗漏相关变量引发的内生性问题,根据现有文献,本文添加如下控制变量:(1)各省人均地区生产总值(PGDP):衡量地区经济发展水平;(2)城镇登记失业率(URUR):衡量需要救济的人口比例;(3)社会抚养比(ARISE):指人口总体中非劳动年龄人口数占劳动年龄人口数比例,即0-14 岁人口数与65 岁及以上人口数占15-64 岁人口数比例,衡量地区财政社保压力;(4)第二产业增加值占GDP 比重(SEI):衡量第二产业增加引起的税收能力变化。数据来源为各省统计年鉴、国家统计局网站与中经网统计数据库。

(三)变量定义与统计性描述

变量定义见表1,变量描述性统计见表2。

表1 变量定义

表2 变量描述性统计

五、实证结果及分析

(一)模型选择

在进行正式回归前,首先进行F 检验确定选择混合模型还是个体固定效应模型,本文对基本模型进行个体固定效应回归和混合OLS 回归,经检验F 统计量F(30,112)=4.63>F0.01(30,112),p 值为0.00,选择固定效应模型。豪斯曼检验发现,对随机效应模型与固定效应模型进行选择。基准模型检验结果chi2(10)统计量为48.38,p 值为0.00,应该选用固定效应模型。考虑到每个省的“省情”不同,可能存在地区差异,因此与检验结果相同,固定效应模型是更优的选择。

(二)相关性分析

对变量相关性分析结果发现,所有变量间的相关系数均小于0.8,初步判断基准模型中不存在显著的共线性问题。多重共线性检验结果如表3 所示。通常认为,当解释变量与控制变量较多时,若VIF 值小于10,则不存在多重共线性问题。本文所有变量的VIF 值均小于10,其中财政自主能力(FAU)的VIF 值为8.79,其余变量的VIF 值均小于5,说明各变量不存在显著的多重共线性问题,符合回归分析的要求。

表3 变量VIF 检验结果

(三)基准结果分析

模型(8)基准回归结果如表4 所示,列(1)与列(2)为地方财政能力对地方债发行规模影响的实证分析;列(1)未对控制变量与时间效应进行控制,列(2)均控制。结果表明,在1%显著水平下,地区财政赤字率增加1%,则人均地方债发行规模减小9.837 元;财政汲取能力系数显著为正;财政自主能力系数显著为负。上述结果与假设H1 一致,证实了地方财政能力是地方债发行规模的重要影响因素。

表4 基准模型回归结果

续表

(3)-(5)列为地方官员特征对地方债发行规模影响的实证分析,其中列(3)加入书记任期与任期平方项两个解释变量。结果表明,在5%显著水平下,书记任期的系数为16.69,任期的平方项系数为-2.065,所以地方官员任期与地方债发行规模存在倒“U”型关系;并且在官员任期第4.04 年时,地方债发行规模最大。验证了假设H2。(4)-(5)列分别加入书记年龄处于62-65 岁与58-61 岁的哑变量。结果表明,在5%显著水平下,当书记年龄处于62-65 岁之间时,所在辖区人均地方债发行规模增加23.07 元;当书记年龄处于58-61 岁的哑变量系数为-25.04,即书记年龄处于58-61 岁之间时,所在辖区人均地方债发行规模减小25.04 元。验证了假设H3。

基准模型结果是使用总体样本回归得到的结果,但不同地区人均地方债发行规模差异很大,只使用总体样本得到的结果无法提供变量间的全面信息。探究在发债规模不同的地区,地方官员特征、财政能力对地区发债规模的不同影响,对于深刻理解变量间关系具有重要意义。分位数回归将数据按被解释变量拆分成多个分位数点,研究不同分位数点的回归结果,为本文提供了理论方法。本文使用Stata15 软件,用基准回归模型的数据进行了面板分位数回归,结果如表5 和图4所示。随着人均地方债发行规模的分位数增加,财政赤字率的分位数回归系数逐渐减小。可能的解释是在债务融资需求大的地区,部分债务支出为刚性支出,赤字率对债务融资约束力减小,中央政府会综合考虑地方财力状况与实际需求分配地方发债规模;财政汲取能力对发债规模不同的地区影响相同;随着人均地方债发行规模的分位数增加,财政自主能力对发债规模的影响减小,即发债规模大的地区对债务融资依赖性强,财政自主能力对发债的抑制作用小。

图4 财政能力分位数回归结果

表5 分位数回归结果

(四)稳健性检验

1.改变被解释变量形式

在基准模型中,本文被解释变量为人均地方债发行规模,参考已有研究中采用的地方债规模研究形式,采用另外三种形式以检验研究的稳健性:(1)采用各省地方债发行总规模的对数值;(2)参照曹婧等(2019)学者使用过的方法,采用Inverse Hyperbolic Sine(IHS)变换后的地方债发债总规模,其计算公式为:ln(DebtIHS)=ln[Debt+(Debt2+1)1/2];(3)采用各地区地方债发债总规模占地区生产总值的比重衡量地方债发债规模。结果与基准模型结果一致,证明了研究的稳健性①由于篇幅限制,此结果未展示,如有需求可向作者索要。。

2.改变解释变量形式

在基准模型中,本文使用财政赤字率、财政汲取能力和财政自主能力衡量财政能力。何杨和满燕云(2012)认为土地出让收入是地方政府偿债的重要来源,地方政府存在以土地收入为杠杆的债务融资模式,因此本文使用土地出让收入(Land)作为地方财政能力的代理变量,进行稳健性检验。由于本期的债务融资规模取决于上期的土地收入,因此采用滞后一期的土地出让收入进行分析,数据来源为《中国国土资源统计年鉴》。结果如表6 所示,土地出让收入与地方债发行规模呈正相关关系,土地出让收入高的地区偿债能力强,因此发债规模大。所得结论与基准模型一致,表明研究的稳健性。

表6 土地出让收入稳健性检验

续表

3.使用工具变量法消除内生性

根据上述分析,地方财政能力会影响地方债发行规模,反过来,发债融资可以为地方政府注入发展经济所需资金,进而提高地方政府财政能力。因此,研究地方财政能力与地方债发行规模之间存在互为因果的内生性问题。

本文使用工具变量法控制内生性,选取滞后一期的地方财政能力作为工具变量。由于财政赤字率与财政自主能力的工具变量Durbin-Wu-Hausman 检验不显著,即接受“解释变量与干扰项不相关”的原假设,财政赤字率与财政自主能力不存在内生性问题。

财政汲取能力工具变量的2SLS 回归结果如表7 所示。Durbin-Wu-Hausman 内生性检验结果在5%或10%统计水平上显著,拒绝财政汲取能力是外生变量的假设,需要使用工具变量消除内生性。弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F 统计量为22.7,大于10%偏误的临界值16.38,拒绝弱工具变量原假设。所得结果如表7 所示,与基准回归结果一致,表明研究的稳健性。

表7 工具变量法回归结果

续表

六、进一步讨论

(一)理论分析与模型构建

随着城镇化、工业化进程加快,地方建设性投资快速增长,融资需求大大增加,地方政府通过融资平台进行债务融资,逐渐形成了相当规模的融资平台债务。不断加大的债务风险受到了社会各界高度关注。随之政府出台相应制度,对地方政府债务规模实行限额管理,并建立考核问责机制,将政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。

上述政策背景下,地方政府财政能力是否会对官员晋升激励与发债规模的关系产生影响?在财政能力较差的地区,地方官员考虑到未来的偿债风险,晋升激励引起的主动负债行为可能会减少。为验证上述猜想,本文设定模型(9)进行进一步研究:

与基准模型(8)相比较,模型(9)增加了官员任期与地方财政能力交互项,即Termi,t·Fiscali,t,其系数α4为调节效应。与基准模型相同,本文选用个体固定效应模型对模型(9)进行分析。

(二)结果分析

结果如表8 所示,列(1)表明财政赤字率对官员晋升激励具有显著抑制作用。在财政赤字率大的地区,官员的主动负债行为减少;财政赤字率每增加1%,官员由晋升激励引起的人均债务融资规模减小0.36 元。在严苛的考核问责机制下,财政赤字率大的地区偿债压力大,为降低债务风险,官员主动负债行为减少。列(2)表明财政自主能力对官员晋升激励存在促进作用。财政自主能力每增加1%,官员晋升激励引起人均债务融资规模增加0.337 元。在财政自主能力高的地区,虽然地方政府对债务融资依赖性较低,但较高的财政自主能力意味着强的偿债能力,官员主动负债引发债务风险可能性小,因此官员晋升激励对地方债发行规模刺激效应更大。列(3)结果显示财政汲取能力对官员晋升激励存在正调节效应,但结果不显著。

表8 地方财政能力对官员晋升激励调节效应结果

(三)稳健性检验

为检验财政能力对晋升激励的调节效应的稳健性,本文使用上述的土地出让收入(Land)作为地方财政能力代理变量,结果如表8 列(4)所示,土地出让收入与官员任期交互项在1%水平显著为正,土地出让收入对官员晋升激励存在正向调节效应,与上述实证结果一致,表明研究的稳健性。

通过上述分析,证实了地方财政能力对官员晋升激励存在正向调节效应,财政能力强的地区,地方官员在晋升激励下会发行更多地方债。

七、主要结论与启示

本文基于面板数据固定效应模型,控制了人均地区生产总值、城镇登记失业率、社会抚养比、第二产业增加值占GDP 比重的影响,分析了地方官员特征、地方财政能力与地方债发行规模的关系。研究发现,官员任期与发行地方债规模存在倒“U”型关系,在官员任期的4.04 年时,地方债发行规模最大,年龄处于62 到65 岁之间的地方官员倾向于多发行地方债,而年龄处于58 岁到61 岁之间的地方官员倾向于少发行地方债。

与已有研究结论不同,本文结论表明财政能力是地方发债规模的重要影响因素。财政赤字率会对发债量产生负向影响;决定政府内在举债意愿的财政自主能力对债务规模存在负向影响;而作为偿债保障的财政汲取能力对债务规模存在正向影响。随着地区发债规模增加,财政赤字率与财政自主能力对发债规模影响逐渐减小。考虑地方财政能力对官员晋升激励的调节作用,财政赤字率高的地区会降低晋升激励对发债规模的刺激效应,而财政自主能力高的地区会增加晋升激励对发展规模的刺激效应。进一步讨论发现,新《预算法》实施后,严格的考核问责机制有效约束了官员晋升激励对地方债发行的刺激效应,中央政府依据地方财力状况进行债务规模配给可以有效控制债务规模、减小债务风险。