在物理教学中培养学生质疑创新能力的实践与思考

张晓 彭前程

摘 要:在分析中学物理教学对培养学生质疑创新能力的重要作用以及现阶段教学现状的基础上,结合自己的思考及教学实践,利用教学实例,从有计划的进阶、质疑创新思维过程外显化以及利用好教科书及课堂教学中生成的问题三个方面,重点论述了在中学物理教学中培养学生质疑创新能力的教学策略。

关键词:质疑;创新;教学策略

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2022)4-0073-6

1 质疑创新能力的重要作用

自然界及身边的现象是丰富多彩的,在不断探索的过程中,学生的认识方式、科学精神逐步形成。批判性思维与创新主要是指对于事物保持好奇心和开放性态度,具有探索精神;对于现象能够进行反思和质疑,发现问题所在,具有批判精神和批判能力;敢于创新,勇于挑战,能够提出新颖和有价值的想法,并将其付诸于实践[1]。

质疑是创新的源泉,是重要的思维品格。物理学中质疑不是简单的疑问,质疑是对物理研究对象、内容和过程等进行合理的分析,并有依据地提出相应质询的问题,它是科学思维的高级部分[2]。在课堂教学中,应创设必要的教学情境,设置挑战性的学习任务,有意识地使学生的质疑能力不断进阶。

2 教学现状分析

在现阶段中学物理教学中,存在对质疑创新能力培养力度不够的现象。究其原因,首先,教师没有给予充分的重视。在教学设计时,教师对教学内容及其价值缺乏深入分析、挖掘及再次整合,没能为学生创设可质疑的、有针对性和开放性的问题情境。教学的实施往往还是以知识为本,以固有的教学方式进行教学;而创新能力培养所需的批判精神在教学中受关注度不够。其次,质疑的深度不够。真正的质疑应该是对一些现象、规律或实验结论,从不同的视角去重新审视,提出一些有依据的独特看法。这需要在教学中放慢节奏,给学生留出深入思考的时间。而不少教师认为,课堂教学时间有限,所以往往用“一题多解”或解决在学生知识的理解上出现的问题来代替之。

笔者通过教学实践,认为质疑的习惯和能力培养若在教学中有计划地体现,并且递进发展,学生解决物理问题的能力就会逐步提升。同时,物理观念也会得到不断丰富和发展,核心素养的达成也会真正落到实处。

3 培养学生质疑创新能力的教学策略

3.1 系统设计各阶段教学,使学生质疑创新能力有计划地进阶

质疑创新能力是科学思维高级部分,需要在课堂教学中系统规划、不断进阶。首先,通过对科学家们研究物理规律历程的学习及在一些实际问题的解决过程中,不断让学生体会到质疑、创新的重要性。其次,随着知识的不断积累和意识的不断增强,可以在学生活动中逐步设置有思维梯度的具有挑战性的质疑问题,引导其对已有的观点和结论提出有依据的质疑,并尝试着从不同角度分析物理问题。再者,在高三的复习课中,应引导学生从不同视角审视问题,能够提出一些有深度的质疑问题,并从独特的角度来解决问题。

3.1.1 在教学中要做到有意识地渗透,不断培养学生质疑和创新的意识

物理学的发展过程,可以说是对已有理论的不断质疑,创造性地发现新规律、解决新问题的过程。课堂上各个教学环节中,都可以设置问题,引导学生在思考和讨论过程中体会到质疑、创新的重要性。只有不断地经历实践体验,才能形成对应的意识。

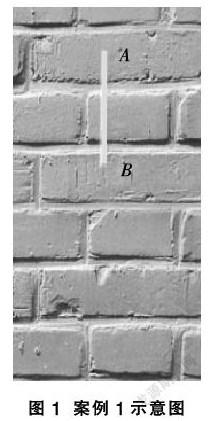

案例1 如图1在一竖直砖墙前让一个小石子自由下落,小石子下落的轨迹距离砖墙很近。现用照相机对下落的石子进行拍摄。某次拍摄的照片如图1所示,AB为小石子在这次曝光中留下的模糊影迹。已知每层砖(包括砖缝)的平均厚度约为 6.0 cm, A点距石子开始下落点的竖直距离约为1.8 m。估算照相机这次拍摄的“曝光时间”最接近答案( )

A.2.0×10-1 s

B.2.0×10-2 s

C.2.0×10-3 s

D.2.0×10-4 s

3.1.2 能对已有观点提出质疑,从不同角度思考物理问题

在新授课中要尽可能挖掘可让学生发展“质疑”能力的教学点,使学生能够真正做到深度学习。有些教师担心开放性的问题可能会影响学生对概念和规律的准确理解。其实不然,因为学生从不同角度审视某一问题,是对相关概念和规律的进一步关联和整合的过程,是对物理观念升华和内化的过程,会加深对科学方法的进一步理解。

案例2 在“伽利略關于落体运动的研究”一节课的教学中,设置了这样的讨论问题:(1)亚里士多德关于落体运动的观点和伽利略的观点有何不同?是对什么因素的考虑的不同才使他们有不同的观点?(2)两位科学家的研究方法有何不同?(3)亚里士多德难道想不到“大石头的下落速度为8,小石头的下落速度为4,当把两块石头捆在一起时,大石头会被小石头拖着而变慢,整个物体的下落速度应该小于8”这样的逻辑推理吗?

问题的讨论可以在学生阅读的基础上进行,目的是发展学生的质疑创新能力,并让学生深刻体会到伽利略建立的物理学科研究方法的重要价值。

问题设置的考虑:亚里士多德提出了演绎推理的思维方法,应该能考虑到这种逻辑推理的方法,但为什么亚里士多德还会认为“物体下落的快慢跟它的轻重有关,重的物体下落得快”呢?这就是一个质疑的点。当然,应该是在证据的基础上提出有依据的质疑。此时,学生可能会想到亚里士多德是在充分观察的基础上提出的论断,是有观察的基础的。然后,就要经过小组成员间的交流与解释,提出证据来支撑质疑。可以引导学生做这样的思考:在那个年代,亚里士多德的观察是在有空气的环境下进行的。从高处下落的物体在空气阻力的作用下,会达到一个“收尾速度”,这时其所受重力应该等于空气阻力。在此基础上,可展开进一步讨论。其实,这是一个开放的问题,没有一个确切的答案,尤其是对学习者。我们不特别关注这一问题的结论,重点是发展学生对已有观点提出质疑的能力,使学生保持好奇心和开放性态度,从而培养学生敢于创新、勇于挑战的探索精神。

以上质疑的价值是什么呢?是为了发展学生在问题解决中的创新能力以及对科学研究方法的理解。既然落体运动情况复杂,我们如何来研究呢?此时,适时引导学生体会在建立物理模型时所用到的科学方法:忽略次要矛盾、突出主要矛盾,从而真正实现这一教学片段的教学价值。

3.1.3 能对已有结论或研究过程提出有依据的质疑,采用不同方式分析解决物理问题

在高三复习课上,学生已较好地掌握了物理概念、规律及研究方法,更有条件进行深度学习,此时可以进一步培养学生对已有结论或研究过程提出更深层次质疑的能力,以及从不同视角来解决问题的能力。

案例3 如图2所示,一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从细管中喷出;容器中水面的面积S1远远大于细管的横截面积S2;重力加速度为g。假设水不可压缩,而且没有粘滞性。求:当液面距离细管的高度为h时,细管中的水流速度v?

然后提出问题:在解决这一问题时,选取了怎样的物理模型?选取物理规律的依据是什么?该问题设置的目的是让学生体会到:质疑,必须是有依据的质疑。

经过质疑后,在问题解决过程中形成认识(方法):不可压缩——薄的水柱体模型(研究对象);薄的水柱体速度增加过程——初速度为零的匀加速直线运动(研究过程)。求速度,自然想到运动学公式、动能及动量,引发思维路径——从能量、运动和相互作用的两个认识角度来分析;研究对象是关键,内力不做功,可用动能定理;外力对薄的水柱体有冲量,所以其动量即可发生变化,也可用动量定理。

这时,会有学生进一步提出质疑:为什么用动量定理求解时确定薄的水柱体的质量为Δm=ρS2Δtv?对比考虑:一段水柱冲击墙面,计算平均冲力时,往往建构一段柱体模型,其质量可以确定为Δm=ρS2vΔt。二者的差别究竟在哪里呢?在随后的交流与反思中,会重新审视两个物理情境的不同:前者是不可压缩的流体,后者则是水柱体和墙壁相互作用的过程中相互挤压,速度可以近似从v变为0。

也有学生会质疑:为什么一段水柱冲击墙面这样的问题用动能定理不太容易求解呢?这样的问题会引发学生更深入地思考,在思考過程中就会形成这样的认识:因为有内力做功,所以对系统而言,水柱所受外力对它做功的代数和不等于它动能的增量。通过对系列问题的思考,培养学生的物理模型建构能力。问题解决过程也是运动和相互作用及能量的物理观念的内化和升华的过程。

3.1.4 能从多个视角审视检验结论,解决物理问题具有一定的新颖性

在教学设计中,需要设计一部分开放的问题,在问题解决过程中不断引发学生有深度地质疑,使学生能够在问题解决的过程中表现出新颖性、创造性。

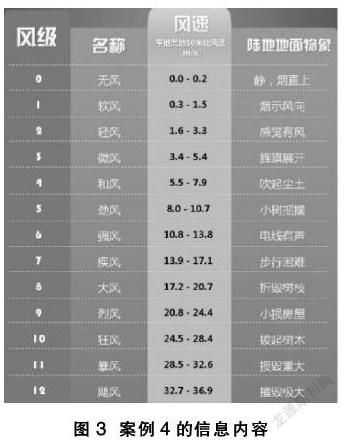

案例4 如果要设计一块广告牌,通过图3和题目所给信息,分析得出其承受的最大水平作用力是多大?

对于这一实际问题,学生首先要从题干和图表中准确获取信息、加工信息:北京地区最大风力可达到12级,对应的最大风速为36.9 m/s,这时广告牌承受的水平作用力最大;接着把这个实际问题转变为一个物理问题:空气对广告牌有力的作用,然后建立柱状流体模型,确定其质量,并假定空气柱在Δt的时间内速度从v 变为0;最后选用动量定理及牛顿第三定律来解决,即可得出其承受的最大水平作用力。

随着问题的解决,学生还会提出质疑:前者速度从0变为v,后者速度从v变为0,难道不可以看成是逆过程吗?在进一步的讨论与思考中,将会对“不可压缩的流体”在模型建构中的作用有更深入的认识。只要能够提出问题,敢于质疑,勇于挑战,就能在挑战性任务解决过程中,不断发展学生的推理能力、质疑创新能力;学生通过从不同角度分析和审视同一个物理问题以及根据所解决的问题需要选择恰当的物理规律的思维过程,会进一步丰富运动与相互作用观念及能量观念。

会有学生进一步提出质疑:为什么在解决问题的过程中,往往认为空气柱的速度从v变为0?空气分子难道不会有反弹吗?这一问题具有开放性,已超出了学生现有的认知。设置的目的不是让学生对这一知识得出一个确切的结论,而主要是在实际问题的解决过程中发展学生的批判性思维,使学生学会学习,能够多角度分析以及综合解决实际问题,不断发展学生的创新能力。

3.2 在课堂教学中使学生质疑创新的思维过程外显化

在课堂教学中,有意识地让学生展示质疑的思维过程,有助于学生形成质疑的习惯以及批判精神,从而在质疑的基础上深入思考、综合分析,能够形成新颖、独特的解决方案。

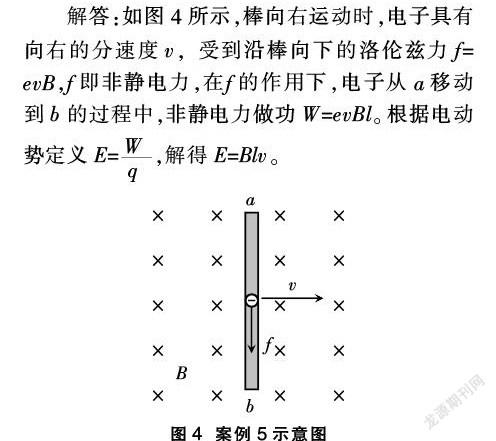

案例5 垂直于匀强磁场的导体棒沿轨道做匀速运动。请从电动势的定义,推导金属棒ab中的感应电动势。

解答:如图4所示,棒向右运动时,电子具有向右的分速度v,受到沿棒向下的洛伦兹力f=evB,f即非静电力,在f的作用下,电子从a移动到b的过程中,非静电力做功W=evBl。根据电动势定义E=,解得E=Blv。

以上质疑创新的思维过程如图5所示。

3.3 利用教科书及课堂教学中生成的问题发展质疑创新能力

教科书中有着丰富的教学资源,可以在活动设计中培养学生质疑创新的能力。另外,经过系列思维活动创造性地解决在课堂上生成的问题,将会使课堂变得更加生动,也将使学生的物理观念更加丰富,使他们逐渐具有批判精神。

在得到行星和太阳引力的规律后,可以提出有梯度的问题,让学生充分展开交流与讨论,进一步提出质疑:地球绕太阳运动,月球绕地球运动,它们之间的作用力是同一种性质的力吗?这种力与地球对树上苹果的吸引力也是同一种性质的力吗?在课堂教学中要注重万有引力定律的得出过程,对这一问题的质疑过程中,可以很好地发展学生的推理论证及科学探究能力,使学生逐步养成像科学家一样思考问题的习惯。所以,这一教学片段是培养学生质疑创新能力很好的素材。但对于初学者来说,对以上质疑问题是不容易想到的。如何转变成一个有价值的学习活动,需要教师根据自己所教班级的实际情况在课堂教学中做恰当的引领,在教学设计中应有所体现。“月地检验”是对这一质疑提出的最为有力的证据,但对学生来说,有很大的思维难度。在教学中要放慢节奏,让学生充分展开讨论,自行建构知识、发现规律。质疑和创新是紧密联系在一起的,质疑就是能够提出有价值的、值得研究的问题,创新就是创造性地解决问题。所以,在以上问题的解决过程中,很好地发展了学生的科学思维能力。

在归纳推理得出楞次定律时,当学生经过实验得出四种情况下原磁场的方向和感应电流的方向后,有的学生对二者之间是否存在必然的关系提出质疑。这样的教学设计及教学活动就是给学生提供了发生质疑的教学情境。在学生交流、讨论的过程中逐步形成这样的认识:电荷之间的相互作用是通过电场发生的。那么,条形磁铁在形成回路的线圈中运动时,二者又是通过什么发生相互作用的呢?能否考虑引入一个中间量把原磁场的变化和感应电流的方向之间建立关联?使学生真正明白我们为什么要研究感应电流的磁场方向和原磁场方向的关系这一思维难点了。

在原子物理的教学中,也蕴藏着丰富的可发展学生质疑创新能力的教学资源。科学家在研究原子及原子核的组成时,就是一次次地对已有模型及理论质疑、并且逐步发展的过程。卢瑟福依据α粒子散射实验对汤姆孙的“枣糕模型”提出质疑,经过推理论证,提出了核式结构模型。卢瑟福的核式结构模型指出了原子核的存在,较好地解释了α粒子散射实验,但与经典的电磁理论发生了矛盾,其理论的正确性受到当时科学家们的质疑。玻尔敢于创新与挑战,创造性地把微观世界中物理量取分立值的观念应用到原子系统,提出了自己的原子结构假说。玻尔理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律,但对于稍微复杂一点的原子如氦原子,就无法解释它的光谱现象。科学家们正是在质疑玻尔理论完善性的过程中建立了量子力学。在教学中,要充分利用这些宝贵的教学资源,设置问题情境,使学生能够切实体会到科学家的研究历程中的思維方法和研究方法,有意识地培养质疑的习惯,不断提升质疑能力。在研究原子核的组成时,也可以从以下几个方面来培养学生的质疑创新能力:通过天然放射现象质疑原子核的组成,得出可以再分的结论。那么,原子核自发地放出β粒子是否说明原子核里有电子?在原子核内部,是什么力量把带正电的质子紧紧地束缚在一起而不飞散开呢?既然万有引力不能抗衡库仑斥力,那么是什么力起作用呢?组成原子核的核子越多,它的结合能就越大,那么原子核中核子越多是否就结合得越牢固呢?这一系列问题的提出可以引导学生对该问题进行进一步的探讨。

总之,在中学物理教学中可以通过有系统的规划设计、挖掘与整合各类课程资源、外显学生的思维过程等方式培养学生的质疑创新能力。通过系列有目的的学习活动的开展,使得学生的质疑创新能力稳步提升、不断进阶。这同时也需要我们一线教师不断深入思考物理问题,提升自己的专业素养,实现教学方式的有效变革以及对教学活动中各个环节的精准把握。

参考文献:

[1]廖伯琴.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)解读[M]. 北京:高等教育出版社,2020:50.

[2]周剑.基于科学思维水平划分的“质疑”素养三重境界提升策略[J].中学物理,2021,39(6):14-18.

[3]武长青.基于质疑创新的五个水平谈科学思维的培养策略[J].物理教学,2020,42(4):7-11.

(栏目编辑 李富强)